Особенности нейрогуморальной регуляции ритма сердца школьников 12-16 лет в процессе пребывания в детском лагере (на примере МДЦ "Артек")

Автор: Голубев Д.В., Щедрина Ю.А., Демченко Д.И.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день в условиях модернизации и технологичности системы образования Международный детский центр «АРТЕК» вышел на новый уровень развития, активно внедряя новые сетевые образовательные модули в процесс обучения школьников, формируя образовательное пространство.Особые климатические условия Республики Крым, а также дополнительные и партнерские образовательные программы вызвали значительное напряжение регуляторных механизмов организма школьников, вследствие чего снижаласьэнергоэффективность проводимых мероприятий. Распределение мероприятий в план-сетке детского лагеря - этоважная составляющаякак образовательного,так и оздоровительного процессов. Изучение адаптивных изменений нейрогуморальной регуляции сердечного ритма посредством современной неинвазивной облачной технологии OmegawaveCoach+ выявило напряжение механизмов регуляцииу детей разного возраста:зарегистрированные статистические (SDNN, RMSSD, MxDMn, pNN50%, AMo, ИН) и спектральные (TP, HF, LF) параметры вариабельности сердечного ритма и сверхмедленных волн головного мозга (DСpotencial)указывают, что у 41 школьника 12-16 лет в организационном и заключительном периодах лагерной смены преобладает активность симпатического отдела автономной нервной системы и сверхмедленных потенциалов головного мозга...

Вариабельность сердечного ритма, сверхмедленные потенциалы головного мозга, образование, здоровье, детский лагерь

Короткий адрес: https://sciup.org/142221986

IDR: 142221986 | УДК: 612.176.4-057.874

Текст научной статьи Особенности нейрогуморальной регуляции ритма сердца школьников 12-16 лет в процессе пребывания в детском лагере (на примере МДЦ "Артек")

Введение. С самого начала развития физиология как наука ознаменовалась изучением проблемы адаптации организма в процессе климато-географических и социальных условий. Срочные адаптивные изменения основных физиологических систем были предметом изучения многолетних исследований разных научных коллективов и практикующих врачей и остаются актуальными на сегодняшний день [8, с. 133].

В ранние периоды развития науки при изучении адаптации большое внимание уделялось исследованию кровообращения и изучению нервной системы. Одним из ярких и современных направлений в физиологии кровообращения является кибернетический (математический) анализ сердечного ритма. Внедрение в практическую деятельность данного метода поднимает вопрос о диапазоне нормы и патологии. Такие показатели кровообращения, как ЧСС (частота сердечных сокращений), АД (артериальное давление), УОК (ударный объем крови), МОК (минутный объем крови) и др., информативны для характеристики уровня функционирования систем, однако их вариативность достаточно сложно мониторировать. Математические параметры сердечного ритма – это иной класс показателей, который отражает работу регуляторных механизмов. В процессе любой одинаковой деятельности организм затрачивает неодинаковые усилия, то есть платит разную физиологическую «цену». Именно эту «цену» адаптации определяют математические параметры, при этом их вариативность значительно превышает вариативность показателей уровня функционирования [8, с. 154]. Помимо кибернетического анализа сердечного ритма в физиологии активно используется метод регистрации сверхмедленных потенциалов головного мозга (DС potential). Данный метод является чувствительным для оценки состояния нервной системы, адаптации и дезадаптации организма к различным стрессогенным факторам. Следует отметить, что Н.А. Аладжалова (1976) рассматривает данный метод как интегральный показатель функционального состояния организма человека, который характеризует координированность межорганных и межсистемных нейро-гуморальных взаимосвязей при управляющей роли центральной и автономной нервной системы [1, с. 64; 9, с. 63].

В настоящее время в условиях модернизации системы образования наблюдается увеличение объема учебной нагрузки на фоне интенсификации обучения, изменяются формы и методы преподавания, предъявляются высокие педагогические требования [6, с. 22]. Активная оздоровительная деятельность в сочетании с более 40 дополнительными и 93 партнерскими образовательными программами – это инновационный подход в работе Международного детского центра «Артек» (Республика Крым). Это государственный проект, который за четыре года (2014-2018) претерпел колоссальные изменения как в инфраструктуре детского оздоровительного отдыха, так и в технологичности системы образования, объединив эти составляющие в единое целое. Сетевой образовательный модуль – это новая форма образовательных программ, разработанная в МДЦ «АРТЕК» и утвержденная правительством Российской Федерации. Данный проект, являясь уникальным в сфере образования, дает возможность артековцам заменить «школьную учебу» на «практическое познание» посредством внедрения в процесс обучения школьников вожатых, педагогов дополнительного образования, научных работников музеев, космонавтов и т. д. Сам процесс переходит из обыденного, «формального» кабинета в обстановку с глубоким содержанием смысла, отражающего тематику занятия [11, c. 1]. Вследствие этого школьник получает новый опыт самостоятельной поисковой работы, приобретает знания в виде творческой и эмоциональной составляющих. На базе МДЦ «АРТЕК» сетевые образовательные модули несут формирование нового целостного образовательного пространства. Однако нерациональное распределение образовательных программ и оздоровительных мероприятий на фоне процессов акклиматизации могут вызвать значительное напряжение физиологических систем организма школьников, что впоследствии может привести к срыву адаптации и, как следствие, к снижению умственной и физической работоспособности, что подтверждается данными сравнительного анализа параметров парасимпатической (SDNN, RMSSD, pNN50, TP, HF), симпатической (AMo, ИН, LF) активности вегетативной регуляции и сверхмедленной управляющей системы головного мозга (DC potencial) [6, с. 22, 4, с. 201].

Целью данного исследования является оценка адаптивных изменений физиологических систем организма школьников в процессе инновационной образовательно-оздоровительной деятельности детского лагеря.

Организация и методы исследования.

В данном исследовании принял участие 41 школьник 12-16 лет (32 мальчика и 9 девочек). Все испытуемые и их родители были предупреждены об условиях исследования в соответствии с нормами международного права и дали письменное согласие на участие в нем.

Использовалась неинвазивная, портативная, облачная технология (Omegawave, Finland), позволяющая посредством беспроводного, одноканального усилителя регистрировать ЭКГ-параметры и сверхмедленные биопотенциалы головного мозга. С внутренней стороны нагрудного ремня в областях средних подмышечных линий симметрично располагались два электрода в позиции, приближенной к классическому стандартному отведению V6R по Wilson, два электрода фиксиро- вались на центр лба и правую ладонную поверхность кисти для регистрации сверхмедленных биопотенциалов головного мозга.

Регистрация исследуемых показателей осуществлялась ежедневно с 6.00-7.45 часов после утренних гигиенических процедур на протяжении 17 дней. Обследуемые принимали исходное положение лежа на спине без подушки на твердой поверхности с закрытыми глазами и через 1-2 минуты относительного мышечного покоя начиналась запись. Первичный анализ данных о состоянии основных физиологических систем проводился в программном обеспечении Omegawave Coach+. Регистрировали статистические и спектральные параметры девяти показателей ВСР, в соответствии с международными стандартами, и DC potencial [9, с. 62]. Для статистического анализа использовали стандартный пакет программного обеспечения EXEL-2017. В выборках рассчитаны среднее значение (М), стандартное отклонение (σ). Проведен корреляционный анализ по Спирмену.

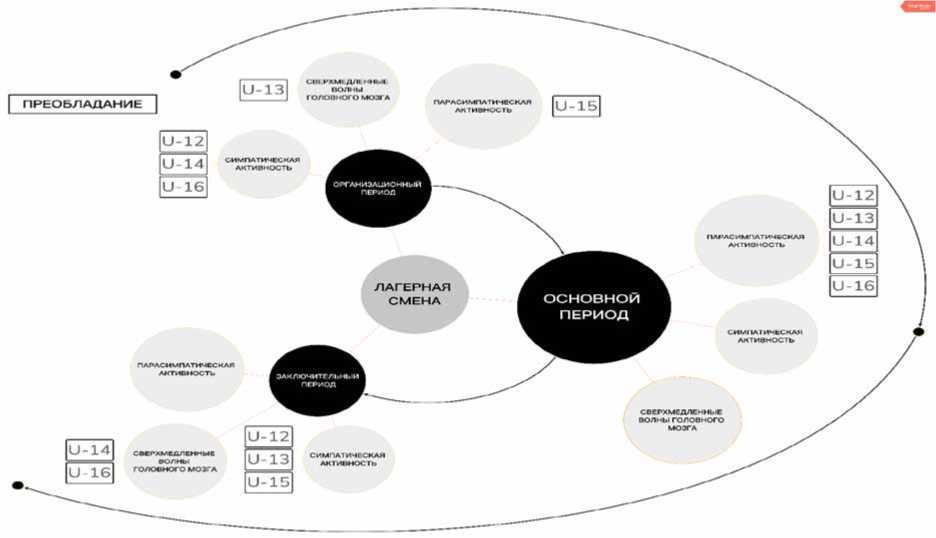

Результаты исследования и их обсуждения. В ответ на образовательные программы детского центра и специфическую климатическую зону Республики Крым у всех школьников в основном периоде наблюдается устойчивая регуляция автономной нервной системы с преобладанием парасимпатических влияний (рисунок 1), на что указывает повышение значений показателей HF, SDNN, RMSSD, pNN50% (таблица 1).

Высокий уровень показателей характеризует устойчивое адаптационно-трофическое защитное действие влияния блуждающих нервов на сердце в основном периоде [10, с. 845]. В организационном и заключительном периодах происходит снижение этих показателей (таблица 1), что свидетельствует об усилении активации центрального контура регуляции сердечного ритма и ослабление парасимпатических влияний. Системы регуляции находятся в состоянии мобилизации, что вызывает ускорение трофических влияний у школьников. Повышение указанных показателей свидетельствует о существенных сдвигах в регуляторных механизмах у школьников, происходящих на фоне активации корково-лимбических структур [7, с. 204].

Известно, что активация симпатического и центрального контура регуляции рассматривается как неспецифическое звено адаптационной реакции в ответ на различные стрессорные воздействия [8, с. 124]. В ходе исследования установлено, что симпатическая активность автономной нервной системы преобладает в организационном периоде у школьников 12, 13 и 16 лет (рисунок 1), в заключительном периоде лагерной смены – у детей возрастом 12, 13 и 15 лет (рисунок 1). Отчетливо наблюдаются высокие значения показателей АМо, ИН и LF (таблица 2), это указывает на излишнюю генерализованность процессов регуляции, когда небольшое воздействие вызывает сильные сдвиги в вегетативном равновесии. Неадекватная реакция на

Таблица 1

Показатели активности парасимпатического отдела автономной нервной системы у школьников разных возрастов, (M± σ, n= 41)

|

Период |

Возраст, лет |

SDNN, мс |

RMSSD, мс |

MxDMn, мс |

pNN50, % |

TP, мс |

HF, мс |

|

s zr TO >s H 2 о о |

12 |

51,2±21,1* |

47,2±24,7* |

77,7±39,5 |

24,3±16,9* |

3579,3±1764,7* |

791,1±3435,6* |

|

13 |

52,9±19,7* |

49,1±23,1 |

94,8±36,9* |

26,7±15,8 |

6980±3754,2 |

1978,1±1585,3* |

|

|

14 |

55,2±18,1* |

44,2±17,3* |

98,7±40,3* |

20,4±16,3* |

7003,2±2201,2* |

998,1±1702,3* |

|

|

15 |

63,7±28,1 |

48,1±19,2* |

54,4±10,9* |

33,2±18,1* |

5692,7±2392,4 |

1281,6±1291,4* |

|

|

16 |

74,3±28,2* |

45,8±27,4* |

63,8±40,4 |

39,7±17,2* |

8402,4±2379,3 |

1503,1±1500,6 |

|

|

о T co о T о |

12 |

99,4±36,1* |

106,6±37,6* |

163,1±45,5* |

50,1±20,5 |

7522,6±4110,5* |

2734,2±685,1* |

|

13 |

102,7±21,2* |

99,3±12,5* |

139,2±56,8* |

54,1±19,4* |

8401,2±2095,1 |

2206,1±539,2 |

|

|

14 |

100,7±29,7* |

94,6±39,6* |

220,3±57,4* |

65,4±17,6 |

6920,1±2430,8* |

3390,6±840,2* |

|

|

15 |

84,2±22,3 |

96,6±28,8* |

197,8±47,9 |

69,6±15,2* |

7302,4±1800,9 |

2568,6±869,2* |

|

|

16 |

68,2±19,7* |

74,9±12,5 |

137,5±46,3* |

64,8±23,9 |

4539,8±1292,4* |

2834,7±927,5 |

|

|

s >s T 2

|

12 |

54,2±29,9 |

46,3±43,7* |

97,4±56,2* |

22,9±24,8* |

1974,8±1842,4 |

901,4±630,6* |

|

13 |

69,6±30,9* |

45,7±24,2 |

139,6±49,9* |

27,4±18,7* |

2669,1±497,3* |

1207,2±782,5* |

|

|

14 |

97,1±35,4 |

55,6±29,2* |

103,9±62,1* |

25,1±17,1 |

1576,2±10002,7* |

983,2±682,1 |

|

|

15 |

67,8±22,3* |

53,9±18,7 |

92,3±63,6* |

24,8±12,9 |

2004,8±1307,5* |

1341,4±792,5* |

|

|

16 |

36,8±37,2* |

47,4±41,9* |

86,4±82,7 |

35,9±17,8* |

6985,4±2792,8 |

1597,7±852,6* |

Примечание: * – достоверность различий р<0,05 в организационном, основном и заключительном периодах относительно дня заезда

Таблица 2

Показатели активности симпатического отдела автономной нервной системы у школьников разных возрастов, (M± σ, n= 41)

|

Период |

Возраст |

АMo, % |

ИН, у.е. |

LF, мс |

|

Организационный |

12 |

82,4±11,8* |

251,3±76,1* |

2199,8±1864,7* |

|

13 |

72,7±11,1* |

273,8±65,4* |

3372,9±899,5* |

|

|

14 |

74,7±21,1 |

275,8±84,3* |

2399,8±1207,5* |

|

|

15 |

83,6±41,2* |

277,5±62,3* |

1527,7±984,2 |

|

|

16 |

92,4±23,1 |

296,2±54,2* |

3790,2±1320,8 |

|

|

Основной |

12 |

46,4±15,1* |

79,2±47,9 |

1721,4±1423,6* |

|

13 |

50,4±10,8* |

96,7±26,1* |

931,6±1523,8 |

|

|

14 |

53,4±23,6 |

101,5±34,6 |

1003,2±1286,1* |

|

|

15 |

62,1±24,8* |

117,7±84,5* |

1129,9±1507,2 |

|

|

16 |

72,8±39,6* |

148,3±71,3 |

922,1±1237,6* |

|

|

Заключительный |

12 |

85,1±19,7* |

263,2±174,4* |

2523,9±1644,1 |

|

13 |

83,8±19,4 |

297,1±57,9 |

2860,3±1201,2* |

|

|

14 |

86,8±44,9 |

321,2±25,9* |

1973,5±989,3 |

|

|

15 |

97,4±31,6* |

347,6±33,1 |

2200,4±1036,2* |

|

|

16 |

127,3±41,1* |

352,8±67,9* |

3956,5±1799,1* |

Примечание: * – достоверность различий р<0,05 показателей в организационном и заключительном периодах относительно дня заезда

Таблица 3

Показатели активности сверхмедленной управляющей системы головного мозга школьников разных возрастов, (M± ơ, n= 41)

|

Период |

Возраст, лет |

DC potencial, mV |

|

Организационный |

12 |

47,8±4,2* |

|

13 |

56,3±4,1* |

|

|

14 |

46,9±5,7 |

|

|

15 |

57,7±2,3* |

|

|

16 |

54,6±2,5* |

|

|

Основной |

12 |

28,4±13,9 |

|

13 |

30,6±12,1* |

|

|

14 |

37,1±11,8* |

|

|

15 |

43,4±2,3* |

|

|

16 |

29,7±11,9 |

|

|

Заключительный |

12 |

46,6±27,9* |

|

13 |

40,8±22,5* |

|

|

14 |

46,2±22,6* |

|

|

15 |

52,4±19,1 |

|

|

16 |

55,3±10,7* |

Примечание: * – достоверность различий р<0,05 показателей в организационном и заключительном периодах относительно дня заезда

Рисунок. Особенности регуляции сердечного ритма и DC potencial школьников 12-16 лет (U12-16) в различных периодах лагерной смены

нагрузку (стимулы) приводит к нарушению принципов экономичности и быстрому исчерпанию функциональных резервов [5, с. 327].

ЦНС является ведущей в моделировании регуляторных процессов, организующих работу всех функциональных систем, обменных процессов и нейроэндокринного статуса организма. Соответственно, чувствительным и информативным маркером оценки энергоресурсов клеток головного мозга является уровень постоянных потенциалов (сверхмедленных волн головного мозга), который имеет высокую корреляционную связь с показателями энергетического обмена [3, с. 57; 7, с. 122]. У школьников в организационном и заключительном периодах DC potencial имеет высокие значения, что констатирует высокий нейроэнергообмен клеток головного мозга (таблица 3). Процессы регуляции головного мозга у школьников в начале и в конце смены находятся в напряженном состоянии, указывая на повышение реактивности нервных процессов и низкие адаптационные возможности [2, с. 33].

Заключение. Степень напряжения регуляторных систем меняется в течение лагерной смены: преобладание парасимпатического отдела автономной нервной системы у школьников в основном периоде; доминирование в регуляции ВСР симпатического отдела автономной нервной системы и сверхмедленных волн головного мозга в организационном и заключительных периодах смены. Насыщенность смены активными оздоровительными мероприятиями, инновационными образовательными программами вместе с климатическими факторами приводит к снижению адаптационноприспособительных возможностей и работоспособности школьников 12-16 лет.

Список литературы Особенности нейрогуморальной регуляции ритма сердца школьников 12-16 лет в процессе пребывания в детском лагере (на примере МДЦ "Артек")

- Аладжалова Н.А. О генезе сверхмедленных электрических колебаний потенциала головного мозга/Н.А. Аладжалова//Основные проблемы электрофизиологии головного мозга. -М.: Наука, 1976. -C. 34-87.

- Бедерева Н.С. Особенности нейрометаболических реакций и активационных процессов коры головного мозга у младших школьников с различными температурными характеристиками в условиях школьных нагрузок/Н.С. Бедерева, Н.В. Гезалова, С.Н. Шилов//Сибирский вестник специального образования. -2013.-№ 1 (9).-С. 25-37.

- Викулов А.Д. Вариабельность сердечного ритма у лиц с повышенным режимом двигательной активности и спортсменов/А.Д. Викулов [и др.]//Физиология человека. -2005. -Т. 31. -№ 6. -С. 54-59.

- Пономарев С.Б. Моделирование риска болезней адаптации в молодом возрасте: монография/С.Б. Пономарев, А.Б. Александров, А.А. Половникова, А.Л. Чубаров, В.А. Тенев. -Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007. -236с.

- Псеунок А.А. Влияние спортивных физических нагрузок на регуляторно-адаптивные возможности юных дзюдоистов 10-12 лет/А.А. Псеунок, М.А. Муготлев//Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и практическое применение: материалы Vвсероссийскогосимп. -Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. -С. 322-330.

- Cеврюкова Г.А. Физиологические аспекты адаптации студентов вуза к условиям профессионального обучения/Г.А. Севрюкова//Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. -2005. -№ 3 (15). -С. 20-23.

- Фокин В.Ф. Энергетическая физиология мозга/В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева. -М.: Антидор, 2003. -288 с.

- Шлык Н.И. Сердечный ритм и тип регуляции у детей, подростков и спортсменов: монография/Н.И. Шлык. -Ижевск:Удмуртский университет, 2009. -255 с.

- Илюхина В. А.ОмегаHпотенциал -количественный показатель состояний структур мозга и организма. СообщениеII/В.А. Илюхина, А.Г. Сычев, Н.И. Щербакова. -1982. -Т. 8. -№ 3. -С. 450-456.

- Hayano J., Yasuma F., Okada A. Respiratory sinus arrhythmia. A phenomenon improving pulmonary gas exchange and circulatory efficiency/Hayano J., Yasuma F., Okada A//Сirculation.-1996.-94 (4).-P. 842-847.

- Пресс-центр «Артек». KINDBOOK детский журнал для родителей. [Электронный ресурс]. URL: http://kidbook.pro/setevoj-obrazovatelnyj-modul-som-v-arteke.html. (Дата обращения: 18. 01. 2019)

- Aladzhalova N.A. On the genesis of super slow electrical oscillations of the potential of the brain. Osnovnyeproblemyehlektrofiziologiigolovnogomozga[Main problems of electrophysiology of the brain].Moscow: Nauka, 1976, pp. 34-87.(in Russian).

- Bedereva N.S.,Gezalova N.V., ShilovS.N. Features of neurometabolic reactions and activation processes of the cerebral cortex in primary school children with different temperature characteristics under conditions of school loads.Sibirskijvestnikspetsial'nogoobrazovaniya[Siberian Bulletin Special Education], 2013,no.1 (9),pp. 25-37.(in Russian).

- Vikulov A.D. [et al]. Heart rate variability in individuals with an increased regime of motor activity and athletes.Fiziologiyacheloveka[Human Physiology], 2005, Vol. 31,no. 6, pp. 54-59. (in Russian).

- PonomarevS.B., АleksandrovА.B., PolovnikovaА.А.,CHubarovА.L., TenevV.А. Modelirovanie riska boleznej adaptatsii v molodom vozraste [Modeling the risk of adaptation diseases at a young age: monograph] Izhevsk, Publishing house of IzhSTU, 2007, 236 p.

- Pseunok A.A., MugotlevM.A. Influence of sports physical activity on the regulatory and adaptive capabilities of young judokas 10-12 years old. Variabel'nost' serdechnogoritma: Teoreticheskieaspektyiprakticheskoeprimenenie: materialy V vserossijskogosimp.[Heart Rate Variability: Theoretical Aspects and Practical Application: Materials of the V All-Russian Symp]. Izhevsk, Publishing House «Udmurt University», 2011,pp. 322-330.(in Russian).

- Sevryukova G.A. Physiological Aspects of the Adaptation of University Students to the Conditions of Vocational Training.VestnikVolgogradskogogosudarstvennogomeditsinskogouniversiteta[Bulletin of the Volgograd State Medical University], 2005,no. 3 (15),pp. 20-23.(in Russian).

- Fokin V.F., PonomarevaN.V. EHnergeticheskayafiziologiyamozga[Energetic physiology of the brain].Moscow,Antidor, 2003, 288 p.

- ShlykN.I. Serdechnyjritmi tip regulyatsii u detej, podrostkovisportsmenov [Heart rate and type of regulation in children, adolescents and athletes].Izhevsk,«Udmurt University», 2009, 255 p.

- Ilyukhina V.A., Sychev A.G., Shcherbakova N.I. OmegaHpotentsial -kolichestvenHnyypokazatel' sostoyaniystrukturmozgaiorganizma. Soobshchenie II.[IBid], 1982, Vol. 8, no. 3, pp. 450-456.(in Russian).

- Hayano J., Yasuma F., Okada A. [et. al.] Respiratory Sinus Arrhythmia. A Phenomenon Improving Pulmonary Gas Exchange and Circulatory Efficiency.Sirculation,1996 no. 94 (4), pp. 842-847.

- Press-tsentr «Аrtek». KINDBOOK detskijzhurnaldlyaroditelej [Press center «Artek». KINDBOOK children's magazine for parents]. Available at:URL: http://kidbook.pro/setevoj-obrazovatelnyj-modul-som-v-arteke.html.(Accessed 18January 2019) (in Russian).