Особенности нервно-психического статуса и качества жизни детей и подростков как результат воздействия факторов риска образовательной среды

Автор: Сетко А.Г., Терехова Е.А., Тюрин А.В., Мокеева М.М.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 2 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день в Российской Федерации интенсивно осуществляется модернизация образования, активно развиваются инновационные образовательные учреждения, в частности с круглосуточным пребыванием учащихся. Образовательный процесс в данных учреждениях, характеризующийся воздействием на детский организм комплекса факторов внутришкольной среды, способствует ухудшению как физического, так и психического здоровья учащихся. Для успешного процесса обучения в данных учреждениях пристальное внимание необходимо уделять состоянию нервно-психического статуса и качества жизни детей. Целью исследования явилось проведение оценки нервно-психического статуса и качества жизни обучающихся образовательного учреждения с круглосуточным пребыванием. Для оценки нервно-психического статуса и качества жизни учащихся проведено исследование анкетно-опросным методом с использованием стандартных опросников. В результате установлено, что под воздействием комплекса неблагоприятных факторов внутришкольной среды, которыми явились нерациональная организация учебно-воспитательного процесса и режима дня, снижается уровень нервно-психического статуса и качества жизни обучающихся, что проявляется увеличением в процессе обучения числа детей с высоким уровнем тревожности на учебных занятиях с 16,0 % в 5-м классе до 19,0 % в 10-м классе и ухудшением как физического, так и психического компонентов качества жизни. Выявлена зависимость уровня тревожности и показателей качества жизни от нерациональной организации учебно-воспитательного процесса и режима дня. В сложившейся ситуации необходимы разработка и внедрение современных профилактических здоровьесберегающих мероприятий и активного медицинского сопровождения учебно-воспитательного процесса, направленных на снижение риска воздействия факторов внутришкольной среды на нервно-психический статус и качество жизни обучающихся.

Нервно-психический статус, качество жизни, учебно-воспитательный процесс, дети, подростки, фактор риска, образовательная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/142212878

IDR: 142212878 | УДК: 613.955: | DOI: 10.21668/health.risk/2018.2.07

Текст научной статьи Особенности нервно-психического статуса и качества жизни детей и подростков как результат воздействия факторов риска образовательной среды

На протяжении последних лет в стране происходит реформирование системы школьного образования, создание системы профильной подготовки в старшей школе, что определяет необходимость изучения и решения проблем сохранения здоровья детей и подростков, обучающихся в инновационных типах учебных заведений с интенсивными формами обучения, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся [1, 2]. Специфика обучения и воспитания в данных учреждениях, характеризующаяся круглосуточным воздействием на организм ребенка комплекса факторов внутришко-льной среды, интенсивных учебных нагрузок, проявляется нарушениями как физического, так и психического здоровья [3–5].

Успешность адаптации детей и подростков при обучении в современных образовательных учреждениях зависит от большого числа факторов жизнедеятельности, формирующих биологический и психосоциальный статус [1, 4–11]. Круглосуточное комплексное воздействие факторов внутришкольной среды на организм обучающихся характеризуется увеличением учебной нагрузки, объема получаемой и перерабатываемой учащимися информации. Вместе с этим обучающиеся постоянно находятся в закрытом учреждении, процесс обучения и воспитания

характеризуется соблюдением строгого режима дня, нахождением под присмотром воспитателей, что сводит время на личное отвлечение к минимуму и в основном заключается в общении только с одноклассниками [4]. Особенности режима принципиально отличают этих детей от своих сверстников из других образовательных организаций, где структура социальнопсихологической адаптации иная. Последствия проявляются, согласно имеющимся данным, в высоком уровне дезадаптации в учебной и поведенческой сфере и эмоциональным неблагополучием [12, 13].

В этой связи необходимым является изучение нервно-психического статуса и качества жизни обучающихся и факторов, ведущих к их ухудшению.

Цель работы – оценить нервно-психический статус и качество жизни обучающихся образовательного учреждения с круглосуточным пребыванием.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 536 обучающихся в инновационном общеобразовательном учреждении с круглосуточным пребыванием г. Оренбурга с 5-го по 10-й класс обучения в возрасте 12–17 лет.

Исследование организации учебно-воспитательного процесса включало определение суточной и недельной учебной нагрузки, ее распределение в течение учебного дня и недели, распределение уроков в зависимости от трудности предметов в течение учебного дня и недели с учетом физиологической динамики работоспособности. Режим дня кадетов оценивался на основании утвержденного распорядка дня по наличию всех шести компонентов режима дня, их продолжительности и соответствию гигиеническим требованиям. Полученные данные сравнивались с гигиеническими нормативами СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»1.

Оценка нервно-психического статуса проведена анкетно-опросным методом. Осуществлено исследование качеств личности путем определения уровня тревожности и негативных эмоциональных переживаний в обычной жизни и на уроке. Использовался опросник Ч.Д. Спилберга в модификации Андреевой (1988). Уровень агрессии определялся с помощью опросника А. Басса и А. Дарки (2002), а качества характера – с помощью опросника А.Е. Личко (1995) с определением типов акцентуации характера2.

Качество жизни оценено анкетно-опросным методом с использованием опросника MOS-SF-36 (J.Е. Ware, 1992) в модификации Международного центра исследования качества жизни (Санкт-Петербург, 1998). Оценка произведена по 8 шкалам, 4 из которых – шкалы, характеризующие физический компонент, и 4 шкалы – психический компонент [14].

Выявление причинно-следственных связей между факторами риска образовательной среды кадетского училища, показателями нервно-психического статуса и качеством жизни обучающихся проведено методом Пирсона (В.А. Rosner, 1982). Для компьютерной статистической обработки применены программные средства: Мicrosoft Office Exsel 2007 и универсальный статистический пакет Statistica, версия 10.0, в среде Windows.

Результаты и их обсуждение. При оценке учебно-воспитательного процесса установлено, что он характеризовался нерациональной организацией, которая проявлялась в нарушении составления расписания занятий в течение учебного дня и недели без учета трудности предметов и физиологической динамики работоспособности учеников. Установлено, что в 5, 6-х и 9-х классах высокая учебная нагрузка приходилась на начало учебной недели (50–59 баллов), в 9-х и 10-х классах – на конец учебной недели (46–49 баллов). Это не соответствовало периодам врабатывания и снижения работоспособности. В 5, 7, 8-х и 9-х классах на середину учебной недели приходилась низкая учебная нагрузка (26–36 баллов), что также не соответствовало периоду высокой и устойчивой работоспособности. Выявлено наличие сдвоенных уроков, отсутствие чередования естественно-математических и гуманитарных предметов, а также предметов, составляющих динамический компонент (физическая культура, труд, музыка и рисование), с основными предметами, составляющими статический компонент.

Таблица 1

Распределение обучающихся в зависимости от уровня тревожности в повседневной жизни и на учебных занятиях (%)

|

Уровень тревожности |

Классы |

|||||||||||

|

5-е |

6-е |

7-е |

8-е |

9-е |

10-е |

|||||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Низкий |

11,5 |

17,3 |

50,5 |

35,5 |

54,8 |

47,3 |

27,1 |

33,3 |

47,4 |

42,1 |

4,2 |

4,2 |

|

Средний |

65,4 |

66,3 |

36,6 |

51,6 |

33,3 |

43,0 |

50,0 |

43,8 |

46,1 |

56,6 |

86,5 |

77,1 |

|

Высокий |

23,1 |

16,4 |

12,9 |

12,9 |

11,9 |

8,6 |

21,9 |

22,9 |

6,5 |

1,3 |

9,3 |

18,7 |

П р и м е ч а н и е : 1– в повседневной жизни; 2 – на учебных занятиях.

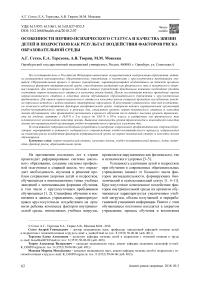

Рис. 1. Структура (%) выраженности негативного эмоционального напряжения (стресса): а – в повседневной жизни; б – на учебных занятиях

В режиме дня обучающихся выявлены отклонения от нормативов основных компонентов. Так, время, отведенное для выполнения домашних заданий, у 5-х классов было ниже нормы на 24,0 %; у 6–7-х – на 36,7 %; у 8–9-х – на 10,0 %; у 10-х – на 32,5 %. Длительность прогулок на открытом воздухе у обучающихся 5-х классов была сокращена на 73,6 %; у 6–9-х – на 58,3 %; у 10-х – на 50,0 %. Продолжительность ночного сна у учеников 5-х классов была снижена относительно нормы на 10,0 %. Время, отведенное на личную гигиену, утреннюю гимнастику и прием пищи, в 6–9-х классах было выше нормы на 35,0 %; в 10-х классах – на 68,7 %.

При оценке уровня тревожности выявлено, что высокий уровень тревожности на учебных занятиях имели от 1,0 % учеников в 9-м классе до 23,0 % в 8-м классе, в повседневной жизни – от 7,0 % обучающихся в 9-м классе до 23,0 % в 5-м классе (табл. 1).

При оценке динамики числа учеников, имеющих высокий уровень тревожности, установлено увеличение числа обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности на учебных занятиях: с 16,0 % – в 5-м классе до 19,0 % – в 10-м классе. В повседневной жизни отмечено снижение числа с данным уровнем тревожности с 23,0 % – в 5-м классе до 9,0 % – в 10-м классе. Эти данные свидетельствуют об изменении эмоционального состояния обучающихся, которое, вероятно, связано с неадекватной реакцией организма на учебную нагрузку.

Высокий уровень тревожности приводит к появлению стресса, вследствие чего высокий уровень стресса в повседневной жизни и на учебных занятиях имели 12,0 и 26,0 % учеников соответственно (рис. 1).

В динамике обучения установлено, что высокий уровень стресса в повседневной жизни имели наибольшее число учеников 8-х классов (43,0 %), на учебных занятиях – обучающиеся 6-х классов (18,0 %) (табл. 2).

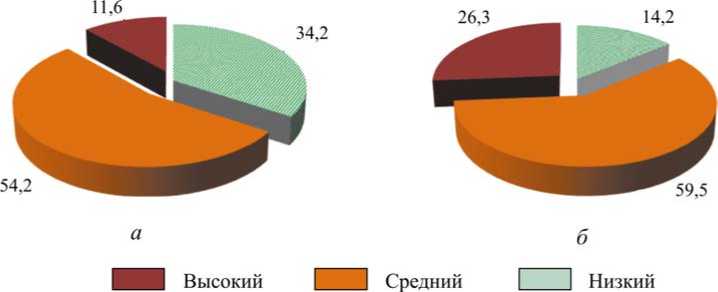

В свою очередь именно развитие стресса привело к появлению агрессии среди учеников. Установлено, что 50,0 % учащихся имели адекватные проявления агрессии, 40,0 % – имели, но подавляли ее, и лишь для 2,0 % было характерно проявление агрессии (рис. 2).

В зависимости от времени обучения в образовательном учреждении число учеников с адекватными проявлениями агрессии увеличилось до 58,0 %, форма проявления агрессии осталась примерно на том же уровне (табл. 3).

Таблица 2

Распределение учеников в зависимости от уровня негативного психоэмоционального напряжения (стресса), %

|

Уровень негативного психоэмоционального напряжения (стресса) |

Классы |

|||||||

|

6-е |

7-е |

8-е |

9-е |

|||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Низкий |

11,8 |

19,3 |

12,5 |

22,4 |

12,8 |

49,5 |

28,9 |

39,5 |

|

Средний |

46,2 |

62,4 |

31,2 |

63,2 |

20,0 |

30,9 |

36,8 |

46,1 |

|

Высокий |

17,3 |

18,3 |

15,0 |

13,2 |

42,5 |

15,5 |

7,9 |

7,9 |

П р и м е ч а н и е : 1– в повседневной жизни, 2 – на учебных занятиях.

1,90

■ Агрессивное поведение

■ Адекватное проявление агрессии

■ Агрессия подавляется

Рис. 2. Структура (%) выраженности негативного эмоционального напряжения (агрессии)

При оценке типов акцентуации характера в 6–9-х классах установлено, что большинство обучающихся имели смешанный тип акцентуации характера (от 27,2 % – в 8-м классе до 38,7 % – в 9-м классе) (табл. 4).

Среди всех других типов акцентуаций характера достаточно высокий процент имели недиагностированный тип акцентуаций характера, который составил от 10,7 % – в 9-м классе и до 25,0 % – в 7-м классе. Гипертимный тип акцентуации характера, который характеризуется жаждой деятельности с тенденцией разбрасываться, не доводя дело до конца, высокой контактностью и склонностью к лидерству, имели от 2,0 % обучающихся в 7-м классе и до 12,0 % – в 9-м классе. Важно отметить, что демонстративный тип акцентуации характера, который отличается демонстративностью поведения, эмоциональной живостью, легкостью в установлении контактов, стремлением к лидерству, потребностью в признании, жаждой постоянного внимания к своей персоне, отмечался у 6,4 % учеников – в 6-м классе и до 25,0 % – в 7-м классе. При этом обращает на себя внимание тот факт, что от 1,9 % обучающихся в 8-м классе до 12,0 % – в 7-м классе имели тревожно-педантичный тип акцентуации характера, который характеризуется нерешительностью, склонностью к размышлениям

Таблица 3

Распределение учеников в зависимости от уровня агрессивности (%)

|

Уровень агрессивности |

Классы |

|||

|

6-е |

7-е |

8-е |

9-е |

|

|

Агрессивное поведение является естественным |

1,8 |

2,6 |

1,0 |

2,4 |

|

В некоторых ситуациях тестируемому свойственны адекватные проявления агрессивности |

49,1 |

44,2 |

48,5 |

58,3 |

|

Проявления агрессии подавляются |

49,1 |

53,2 |

50,5 |

39,3 |

Таблица 4

Распределение учеников в зависимости от типов акцентуации характера (%)

На следующем этапе исследования была проведена оценка качества жизни с целью субъективной оценки состояния здоровья самими обучающимися.

Было установлено, что наибольшую оценку физического компонента здоровья (66 баллов) давали ученики в 6-м классе за счет показателей «физическое функционирование» и «ролевое физическое функционирование»; наименьшую (39 баллов) – в 7-м классе за счет показателей «физическое функционирование» и «общее состояние здоровья».

Наибольшие значения психического компонента здоровья (76 баллов) установлены в 6-м классе за счет показателей «ролевое эмоциональное функционирование» и «социальное функционирование», наименьшие значения – в 8-м и 9-м классах (45 баллов). В 8-м классе – за счет показателей «ролевое эмоциональное функционирование» и «жизненная активность», в 9-м классе – «жизненная активность» и «психическое здоровье».

В результате проведенного корреляционного анализа установлено, что отмечался рост числа обучающихся различных возрастных групп с высоким уровнем тревожности в зависимости от уровня учебной нагрузки (r = 0,82), времени выполнения домашних заданий (r = 0,92) и времени пребывания на открытом воздухе (r = –0,83). Основные показатели качества жизни изменялись в зависимости от уровня учебной нагрузки в течение рабочего дня и недели, о чем свидетельствует установленная прямая корреляционная зависимость с показателем ролевого физического функционирования (r = 0,91), общего здоровья (r = 0,91), социального функционирования (r = 0,98) и ролевого эмоционального функционирования (r = 0,91) с уровнем учебной нагрузки.

Таким образом, внутришкольная среда и организация учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей формирует риск воздействия на нервно-психический статус и качество жизни обучающихся, что требует разработки и внедрения современных профилактических здоровьесберегающих мероприятий и активного медицинского сопровождения.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Особенности нервно-психического статуса и качества жизни детей и подростков как результат воздействия факторов риска образовательной среды

- Влияние внутришкольной среды на здоровье учащихся в свете реформирования системы образования/Х.М. Ахмадуллина, У.З. Ахмадуллин, К.Т. Тимошенко, Э.Т. Ялаева//Вестник ВЭГУ. -2015. -№ 2 (76). -С. 233-242.

- Состояние и проблемы здоровья подростков в России/А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, В.Ю. Альбицкий, Р.Н. Терлецкая, Е.В. Антонова//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. -2014. -№ 6. -С. 10-14.

- Ашвиц И.В., Ширинский В.А. Гигиеническая оценка здоровья воспитанников кадетского корпуса//Вестник Уральской медицинской академической науки. -2009. -№ 3 (26). -С. 6-7.

- Сетко А.Г., Терехова Е.А. Физиолого-гигиеническая оценка изменений в состоянии здоровья школьников, обучающихся в различных типах образовательных учреждений//Актуальные проблемы педиатрии: материалы XIX Конгресса педиатров России с международным участием, 12-14 февраля 2016 года. -М., 2016. -С. 270.

- Терехова Е.А. Влияние внутришкольной среды на функциональные резервы учащихся//Дни молодежной науки: материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию студенческого научного общества им. Ф.М. Лазаренко Оренбургского государственного медицинского университета. -Оренбург, 2016. -С. 145-146.

- Валеева Э.Р., Зиятдинова А.И., Акберова Г.Р. Гигиеническая оценка внутришкольной среды в образовательных учреждениях различного типа//Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 6. -С. 59.

- Кучма В.Р., Сафонкина С.Г., Молдванов В.В. Оценка связи между здоровьем детей, посещающих образовательные учреждения, и уровнем их санитарно-эпидемиологического благополучия//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. -2014. -Т. 28, № 24-1 (195). -С. 73-76.

- Средовые факторы образовательного учреждения и состояние здоровья учащихся/А.Н. Полякова, Е.В. Селезнева, Н.Б. Денисова, Т.В. Позднякова//Вестник новых медицинских технологий. -2013. -№ 1. -С. 242.

- Сетко А.Г., Терехова Е.А. Гигиеническая оценка факторов внутришкольной среды и организации учебно-воспитательного процесса на адаптационные резервы организма обучающихся кадетского училища//Профилактическая медицина -2017: сборник научных трудов всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 6-7 декабря 2017 г. -СПб., 2017. -С. 41-50.

- Сетко А.Г., Мрясова Ж.К., Терехова Е.А. Комплексная оценка окружающей среды как фактора риска заболеваемости детей промышленного города//Материалы международного форума Научного совета РФ по экологии человека и гигиене окружающей среды, посвященного 85-летию ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина», 15-16 декабря 2016 г. -М., 2016. -С. 210-213.

- Терехова Е.А. Особенности адаптации и резервных возможностей организма школьников//Инновационные идеи молодых исследователей в области биологии, экологической безопасности и природопользования: материалы межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов. -Оренбург, 2015. -С. 73-75.

- Особенности адаптационных реакций организма школьников в условиях образовательного процесса/Е.Б. Бейлина, Н.П. Сетко, Е.А. Володина, Е.В. Булычева//Охрана здоровья и безопасность жизнедеятельности детей и подростков. Актуальные проблемы, тактика и стратегия действий: материалы IV Всероссийского конгресса по школьной и университетской медицине с международным участием. -2014. -С. 31-32.

- Сетко Н.П., Булычева Е.В., Валова А.Я. Особенности становления социально-психологической адаптации гимназистов, обучающихся в системе принципов Л.В. Занкова и М. Монтессори//Душевное здоровье населения на границе Европы и Азии: материалы VI Международной конференции. -2016. -С. 119-120.

- Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. -СПб.: Нева, М.: Олма-Пресс, 2002. -315 с.