Особенности обновленного содержания по теме «Фотосинтез» при освоении на углубленном уровне программ по биологии среднего общего образования

Автор: Зверев А.В., Степанчук Н.А.

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Повышение качества преподавания биологии в общеобразовательных организациях

Статья в выпуске: 4 (78), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные особенности различных путей фотосинтеза, дан сравнительный анализ биохимических особенностей С3-пути фотосинтеза, С4-пути фотосинтеза, САМ-метаболизма, рассмотрены методические и дидактические аспекты темы «Фотосинтез» в контексте подготовке к ЕГЭ по биологии.

Фотосинтез, с3-путь фотосинтеза, с4-путь фотосинтеза, сам-метаболизм, углубленное изучение биологии, егэ по биологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14133657

IDR: 14133657

Текст обзорной статьи Особенности обновленного содержания по теме «Фотосинтез» при освоении на углубленном уровне программ по биологии среднего общего образования

На сегодняшний день учебный предмет «Биология» может изучаться в двух вариантах: при реализации программ базового уровня и при реализации программ углубленного уровня. Независимо от уровня изучения биологии изучение фотосинтеза является обязательным как иллюстрация пластического обмена у организмов. При этом различаются некоторые аспекты содержания образования по этой теме.

Федеральной рабочей программой (ФРП) на базовом уровне предусмотрено изучение темы в следующем объеме:

– Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза.

– Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений.

На углубленном же уровне предусмотрено значительно более широкое изучение темы:

– Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и оксиген-ный фотосинтез у бактерий.

– Светособирающие пигменты и пигменты реакционного центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая фазы.

– Фотодыхание. С3-, C4– и CAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза.

Как видно из перечня элементов содержания, при углубленном изучении биологии значительно расширяются границы традиционного содержания темы «Фотосинтез». Возникает необходимость объяснять различия разных типов фотосинтеза у бактерий, понимать роль пигментов реакционного центра, а также различные пути фотосинтеза у растений.

Мы проанализировали учебник по биологии, который включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованный для углубленного изучения биологии. В нем хорошо как с содержательной, так и с дидактической точек зрения, прописан материал относительно светособирающих пигментов у растений, роли хлоропластов в процессах фотосинтеза, хорошо описаны все механизмы С3-фотосинтеза, показано влияние различных факторов на продуктивность и скорость фотосинтеза.

Но, к сожалению, лишь вскользь упомянуты иные пути фотосинтеза, помимо традиционно изучаемого С3-пути. Тем не менее, вопросы различных путей фотосинтеза у растений появляются в контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ по биологии.

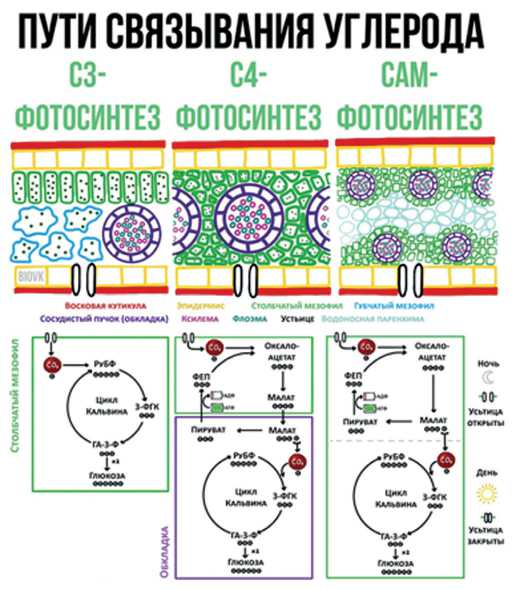

В связи с этим мы решили рассмотреть различные пути фотосинтеза более подробно (рис. 1).

Рис. 1. Анатомические и биохимические адаптации растений при различных путях фиксации углерода (по А.Кадирову

Аногсигенный и оксигенный фотосинтез у бактерий, так же не освещен в рекомендованном учебнике достаточно хорошо и полно. Это станет темой следующей нашей публикации.

C3-фотосинтез является наиболее распространенным и происходит у большинства растений. В этом процессе углекислый газ фиксируется напрямую из воздуха, при этом образуется трехуглеродное соединение 3-фосфоглицерат в цикле Кальвина. Все процессы идут по классической схеме: в световую фазу идет фотолиз воды, в темновую – фиксация углерода.

C4-фотосинтез, или цикл Хэтча-Слэка – путь связывания углерода, характерный для высших растений, первым продуктом которого является четырехуглеродная щавелевоуксусная кислота, а не трехуглеродная 3-фосфоглицериновая кислота.

По своей сути C4-фотосинтез представляет собой модификацию обычного C3-фотосинтеза и появился в процессе эволюции значительно позже последнего. В цикле Хэтча-Слэка растения осуществляют первичную фиксацию углерода в клетках мезофилла. Образовавшийся в результате каскада реакций оксалоацетат превращается в малат или аспартат и в таком виде транспортируется в клетки обкладки проводящего пучка, где в результате декарбоксилирования высвобождается CO2, поступающий в восстановительный пентозофосфатный цикл.

В цикле Кальвина у C4-растений, как и у C3-растений, CO2 превращается в трехатомный сахар, который идет на синтез сахарозы. Транспорт CO2 из клеток мезофилла в клетки обкладки в виде промежуточных продуктов фиксации позволяет значительно повысить его концентрацию в месте локализации рибулозо-1,5-бисфос-фаткарбоксилаза / оксигеназа (рубиско) и таким образом значительно увеличить ее эффективность, избежав побочной реакции с кислородом и, как следствие, полностью избавиться от фотодыхания.

Благодаря более эффективному способу фиксации CO2 отпадает необходимость все время держать устьица открытыми для обеспечения активного газообмена, а, значит, снижаются потери воды в ходе транспирации. По этой причине C4-растения способны расти в более засушливых местообитаниях, при высоких температурах, в условиях засоления и недостатка CO2.

Однако следует учесть дополнительные шаги по фиксации углерода в C4-пути требуют дополнительных затрат энергии в форме АТФ. Если принять, что в цикле Кальвина у C4-растений, так же как и у C3-растений, для фиксации одной молекулы CO2 используются 3 молекулы АТФ и 2 молекулы НАДФН, то для регенерации акцептора углерода в цикле Хэтча-Слэка, требуются дополнительно 2 молекулы АТФ. В итоге на одну молекулу CO2 в C4-пути расходуется 5 молекул АТФ и 2 молекулы НАДФН. По этой причине C4-растениям для оптимального роста требуется более высокий уровень инсоляции.

Несколько другая стратегия у растений с САМ-метаболизмом. Название «САМ» происходит от английского сокращения «crassulacean acid metabolism», поскольку впервые такой путь был обнаружен у растений семейства Толстянко-вые (Crassulaceae). CAM-фотосинтез характерен для растений, приспособленных к очень засушливым условиям. Эти растения фиксируют углекислый газ ночью, когда устьица открыты для минимизации потери воды, и хранят его в виде малата (аниона яблочной кислоты) до освещенного времени суток, когда CO2 используется в цикле Кальвина.

Малат накапливается в вакуолях и днем выходит в цитоплазму. Здесь он декарбоксилируется до пирувата, а углекислый газ включается в цикл Кальвина, результатом которого является глюкоза. Подобные биохимические хитрости являются результатом адаптации к сохранению воды. Если растения будут держать открытыми устьица днем в засушливых условиях, то они рискуют погибнуть от обезвоживания, а если устьица днем будут закрыты, то тогда прекратится поступление углекислого газа, что делает невозможным процесс фотосинтеза.

Помимо биохимических адаптаций у САМ-фотосинтетиков имеются и морфологические адаптации: водозапасающие ткани, глубоко погруженные устьица, толстая кутикула листа.

Приведенные выше сравнительные характеристики различных типов фотосинтеза могут находить отражение в КИМ при проведении ЕГЭ по биологии в виде эвристических заданий. При этом следует ориентировать учащегося на структурированность ответа, его логическое обоснование с учетом контекста самого задания.

Для примера рассмотрим одно из заданий эвристического типа по теме «Фотосинтез» (приводится по материалам NeoFamily | Биология | ЕГЭ 2025 https:// m14y0qh2mu398654380):

«Одна из адаптаций растений к засушливому климату связана с осуществлением особого пути фотосинтеза – САМ-фотосинтеза У САМ-растений стадии первичной фиксации углекислого газа и его дальнейшего использования разделены во времени. В течение ночи у САМ-растений поглощаемый углекислый газ включается в состав органических кислот, накапливающихся в вакуолях клеток мезофилла. Днем углекислый газ высвобождается из кислот и используется в цикле Кальвина. В каком состоянии находятся устьица САМ-растений в различное время суток? Какое адаптивное значение это имеет? Процессы, какой стадии фотосинтеза у САМ-растений разделены во времени?»

Данная задача не требует так такового анализа САМ-фотосинтеза, не требует глубокого понимания процесса. Все эти данные приведены непосредственно в задании. Учащийся должен ответить на вопросы, которые требуют общих механизмов фотосинтеза, механизмов газообмена у растений, понимание биохимических особенностей стадий фотосинтеза. Чтобы ответить на вопросы этой задачи, уча- щемуся нужны не только предметные знания, но и сформированные универсальные учебные действия – такие, как: нахождение взаимосвязей, анализ текста, выделение главного и второстепенного смысла.

Таким образом, учащийся может успешно справиться с этим заданием при сочетанном наличии двух факторов: владение элементами содержания по теме «Фотосинтез» и сформированных УУД соответствующих групп. Это задание удачно отражает взаимосвязь результатов обучения (предметные и метапредметные) и дает ориентиры для учителя в части методических нюансов при изучении темы «Фотосинтез».

Правильными являются следующие элементы ответа в данной задаче:

-

1) ночью устьица САМ-растений открыты (для поглощения углекислого газа);

-

2) днем устьица САМ-растений закрыты;

-

3) снижается интенсивность транспирации в наиболее жаркое время суток;

-

4) это позволяет экономить влагу (снижать недостаток воды);

-

5) темновая (светонезависимая) стадия фотосинтеза, так как первичная фиксация углекислого газа происходит ночью, а в цикле Кальвина углекислый газ используется днем.