Особенности оценки эффективности производственных инвестиционных проектов в России

Автор: Лившиц В.Н.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Оценка всех видов собственности

Статья в выпуске: 8 (59), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151500

IDR: 170151500

Текст статьи Особенности оценки эффективности производственных инвестиционных проектов в России

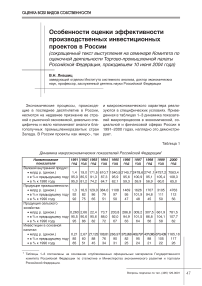

Экономические процессы, происходящие в последнее десятилетие в России, несмотря на недавнее признание ее страной с рыночной экономикой, довольно специфичны и мало напоминают аналоги благополучных промышленноразвитых стран Запада. В России проекты как микро-, так и макроэкономического характера реализуются в специфических условиях. Приведенная в таблицах 1–3 динамика показателей макропроцессов в экономической, социальной и финансовой сферах России в 1991–2000 годах, наглядно это демонстрирует.

Таблица 1

Динамика макроэкономических показателей Российской Федерации 1

|

Наименование показателя |

1991 год |

1992 год |

1993 год |

1994 год |

1995 год |

1996 год |

1997 год |

1998 год |

1999 год |

2000 год |

|

Валовой внутренний продукт: • млрд р. (деном.) |

1,4 |

19,0 |

171,5 |

610,7 |

1540,5 |

2145,7 |

2478,6 |

2741,1 |

4757,2 |

7063,4 |

|

• в % к предыдущему году |

95,0 |

85,5 |

91,3 |

87,3 |

95,9 |

95,6 |

100,9 |

95,1 |

105,4 |

108,3 |

|

• в % к 1990 году |

95,0 |

81,2 |

74,2 |

64,7 |

62,1 |

59,3 |

59,9 |

56,9 |

60,0 |

65,0 |

|

Продукция промышленности: • млрд р. (деном.) |

1,3 |

18,5 |

129,0 |

384,0 |

1108 |

1469 |

1626 |

1707 |

3105 |

4763 |

|

• в % к предыдущему году |

92 |

82 |

86 |

79 |

97 |

95 |

101,9 |

94,8 |

111 |

112 |

|

• в % к 1990 году |

92 |

75 |

65 |

51 |

50 |

47 |

48 |

45 |

50 |

56 |

|

Продукция сельского хозяйства: • млрд р. (деном.) |

0,260 |

2,66 |

22,4 |

73,7 |

203,8 |

286,8 |

309,2 |

307,5 |

661,9 |

781,5 |

|

• в % к предыдущему году |

95,5 |

90,6 |

95,6 |

88,0 |

92,0 |

94,9 |

101,5 |

86,8 |

104,1 |

107,7 |

|

• в % к 1990 году |

95 |

86 |

82 |

72 |

67 |

63 |

64 |

56 |

58 |

62 |

|

Инвестиции в основной капитал: • млрд р. (деном.) |

0,21 |

2,67 |

27,125 |

108,81 |

266,97 |

375,958 |

408,797 |

407,086 |

670,439 |

1165,18 |

|

• в % к предыдущему году |

85 |

60 |

88 |

76 |

90 |

82 |

95 |

88 |

105 |

117 |

|

• в % к 1990 году |

85 |

51 |

45 |

34 |

31 |

25 |

24 |

21 |

22 |

26 |

1 Таблицы 1–3 составлены на основании опубликованных официальных материалов Государственного комитета Российской Федерации по статистике и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

|

Наименование показателя |

1991 1992 год год |

1993 год |

1994 год |

1995 год |

1996 год |

1997 год |

1998 год |

1999 год |

2000 год |

|

Иностранные инвестиции (всего), млрд долл. США* |

1,52** |

1,4 |

1,05 |

2,9 |

6,97 |

12,295 |

11,77 |

9,56 |

10,96 |

|

Накопленные иностранные инвестиции (всего), млрд долл. США* |

1,52 |

2,92 |

3,97 |

6,87 |

13,84 |

26,14 |

37,91 |

47,47 |

58,43 |

* Включая все виды иностранных инвестиций в основной капитал (прямые, портфельные и прочие), а также их рублевые поступления, пересчитанные в доллары США.

** В сумме за два года.

Таблица 2

Динамика социальных показателей Российской Федерации

|

Наименование показателя |

1991 |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

|

год |

год |

год |

год |

год |

год |

год |

год |

год |

год |

|

|

Реальные денежные доходы населения: |

||||||||||

|

• в % к предыдущему году |

116 |

52,5 |

116,4 |

112,9 |

84,9 |

100,5 |

105,7 |

83,8 |

86,2 |

109,3 |

|

• в % к 1990 году |

116 |

60,9 |

70,9 |

80,0 |

67,9 |

68,2 |

72,1 |

60,4 |

52,1 |

56,9 |

|

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума: |

||||||||||

|

• млн чел. |

– |

49,7 |

46,9 |

33,3 |

36,6 |

32,5 |

30,5 |

34,2 |

41,6 |

42,3 |

|

• % от общей численности |

– |

33,5 |

31,5 |

22,4 |

24,7 |

22,0 |

20,7 |

23,3 |

28,4 |

29,1 |

|

Среднемесячная заработная плата: |

||||||||||

|

• в % к предыдущему году |

– |

67 |

100,4 |

92 |

72 |

106 |

105 |

87 |

78 |

121 |

|

• в тыс. р. (деном.) |

0,548 |

6,0 |

58,7 |

220,4 |

472,4 |

790,2 |

950,2 |

1051,5 |

1522,6 |

2223,4 |

|

• в долл. США |

– |

22 |

57 |

91 |

103 |

157 |

163 |

170/60* |

85,4 |

111,0 |

|

Экономически активное население, млн чел. |

73,8 |

74,95 |

72,95 |

70,49 |

70,86 |

69,66 |

68,08 |

67,34 |

72,18 |

71,46 |

|

Число безработных (по методике МОТ**), млн чел. |

– |

3,6 |

4,2 |

5,5 |

6,7 |

6,7 |

8,1 |

8,9 |

9,1 |

7,0 |

* В январе – июле среднемесячная заработная плата составляла около 170 долларов США, после августовского дефолта, к концу года она монотонно снизилась до 60 долларов США.

** МОТ – Международная организация труда.

Таблица 3

Динамика финансовых показателей Российской Федерации

|

Наименование показателя |

1991 год |

1992 год |

1993 год |

1994 год |

1995 год |

1996 год |

1997 год |

1998 год |

1999 год |

2000 год |

|

Дефицит (–) и профицит (+) консолидированного бюджета, % к ВВП |

–1,9 |

–3,41 |

–4,6 |

–10,7 |

–3,1 |

–4,0 |

–4,3 |

–5,8 |

–11,4 |

+2,4 |

|

Индекс инфляции:

|

2,6 2,6 |

26,1 67,86 |

9,4 637,9 |

3,1 1977,5 |

2,4 4549 |

1,22 5549 |

1,1 6104 |

1,84 11231 |

1,36 15274 |

1,204 18390 |

|

Доля М2 в ВВП, % |

68,6 |

33,7 |

19 |

16 |

14 |

13 |

14,5 |

16,9 |

15 |

16,2 |

|

Доля М0 в М2, % |

19,8 |

26,6 |

40 |

37 |

37 |

34 |

35 |

41,5 |

37,7 |

35,1 |

|

Наименование показателя |

1991 год |

1992 год |

1993 год |

1994 год |

1995 год |

1996 год |

1997 год |

1998 год |

1999 год |

2000 год |

|

М0 (на конец года), трлн р. * |

0,19 |

1,7 |

13,3 |

35,7 |

80,8 |

103,4 |

130,4 |

187,8 |

266,6 |

419,3 |

|

М2 (на конец года), трлн р. * |

0,96 |

6,4 |

– |

33,2 |

97,8 |

220,8 |

295,2 |

374,2 |

448,3 |

704,7 |

|

Официальный курс доллара США к рублю* |

169 |

414,5 |

1247 |

3550 |

4660 |

5508 |

5960 |

20800 |

26760 |

28160 |

|

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (на конец года), % |

20 |

80 |

210 |

180 |

160 |

48 |

28 |

60 |

55 |

25 |

*Неденоминированных рублей.

Данные, представленные в таблицах 1–3, показывают, что в течение всего периода 1990-х годов Россия, вследствие не лучшим образом проведенных радикальных экономических реформ, находилась в глубоком социально-экономическом кризисе: по сравнению с дореформенным периодом весьма существенно упали все объемные показатели: валовой внутренний продукт (ВВП), продукция промышленного и сельскохозяйственного производства, реальные доходы и уровень жизни населения и т. д. При этом объем ВВП, промышленного производства, уровень жизни народа и т. д. упали примерно в два раза, инвестиции же в основной капитал сократились более чем в 4 раза, а в реальное производство – почти в 5 раз, причем в некоторых отраслях, например в ряде подотраслей машиностроения, легкой промышленности, – в 10–15 и более раз. Между тем для выхода из кризиса первостепенное значение имела и имеет активизация именно реальной инвестиционной деятельности, без которой невозможны подъем промышленного и сельскохозяйственного производства, решение наиболее острых социальных проблем.

Не оправдались пока и надежды на иностранные инвестиции – их совокупный объем в экономику России за 1990-е годы не достиг даже 60 миллиардов долларов США. Причем наиболее ценная их часть – прямые и портфельные инвестиции, непосредственно направляемые в развитие реального производства, – составила менее половины этой суммы. Таким образом, по сравнению с отечественными инвестициями (к тому же резко снижавшимися) объем иностранных инвестиций был на порядок меньше. Конечно, это не умаляет важности привлечения иностран- ных инвестиций в российскую экономику, их заметный рост означал бы нормализацию «самочувствия» экономики, рост доверия к ней. В итоге нарушения нормальной амортизационной и воспроизводственной политики из-за явно недостаточных инвестиций в производственную сферу и далеко не самого эффективного их использования износ основных фондов практически во всех отраслях намного превысил допустимые значения, что является генератором различного рода конкретно непредсказуемых техногенных «неприятностей» (типа внезапного разрыва трубопроводов, пожара на московской телебашне и других бед).

Ситуация резко осложняется двумя объективными обстоятельствами:

-

1) инвестиционные ресурсы (включая реальные возможности и желания как отечественных, так и иностранных инвесторов) весьма ограничены;

-

2) инвестиционный климат в России оставляет желать лучшего: слабо развита рыночная институциональная инфраструктура, велики хозяйственные и нехозяйственные риски, неустойчиво законодательство и т. п.

Иными словами, мы действительно идем к рынку, однако в нашей стране очень многое с ним связанное выглядит совсем не так, а часто совсем наоборот, нежели чем в странах с рыночной экономикой. Дело в том, что в таких странах условия и экономика стационарные, а у нас, по крайней мере пока и в обозримой перспективе, нестационарные даже с учетом достаточно благоприятных для России внешнеэкономических условий (прежде всего весьма высоких мировых цен на основную продукцию отечественного экспорта – нефть, газ, металлы и т. п.) и, как следствие – высоких показате- лей в экономике России после 2000 года. Понятно, что эти существенно разные условия оказывают влияние на эффективность конкретных инвестиционных мероприятий, поэтому они должны непосредственно учитываться при их оценке.

В контексте рассмотрения методических вопросов определим ключевые понятия, использующиеся в последующем тексте.

Под стационарной экономикой будет пониматься хозяйственная система, имманентная благополучным промышленно развитым странам, макроэкономические показатели деятельности которой относительно плавно меняются либо монотонно, либо в рамках нормальных рыночных циклов с растущим трендом, и динамика значений которых достаточно хорошо предсказуема по крайней мере в краткосрочной, а нередко и среднесрочной, перспективе. Такое определение стационарной экономики не совсем совпадает с обычно используемым более жестким классическим определением. Согласно классическому определению «стационарная экономика» или «стационарная рыночная система» (стационарный рынок) – это либо равновесная рыночная система, обладающая идеальными свойствами, такими, например, как совершенная конкуренция и безарбитражность, либо стационарность поведения соответствующих случайных величин (доходности ценных бумаг на фондовом рынке и т. д.) при некоррелированности последовательных значений случайных величин при сколь угодно малом значении шага дискретности.

Под нестационарной экономикой будет пониматься хозяйственная система, которой присущи достаточно резкие и плохо предсказуемые изменения многих макроэкономических показателей, динамика которых не отвечает нормальному рыночному циклу, а скорее присуща кризисным или посткризисным экономическим процессам.

Особенности макроэкономического характера

Здесь весьма существенные различия имеются почти по всем определяющим факторам.

В стационарной экономике:

-

• кредитно-денежная система в основном одновалютная;

-

• процентные ставки и ставки дисконта невелики и достаточно стабильны;

-

• инфляция низкая и более-менее однородная;

-

• фондовый рынок развитый и эффективный, практически безарбитражный, и поэтому при оценке проектов можно ограничиться учетом лишь систематического риска и т. д.

В российской нестационарной переходной экономике практически все наоборот:

-

• кредитно-денежная система многовалютная;

-

• процентные ставки и ставки дисконта относительно велики и нестабильны;

-

• инфляция высокая и существенно неоднородная, причем инфляция и национальной валюты (рубль), и иностранной (доллар США, евро и т. д.);

-

• фондовый рынок слабо развит (торгуют, по существу, акциями лишь голубых фишек) и, естественно, он неэффективный и арбитражный;

-

• риски высокие, их структура иная (основной вариационный риск не внешний систематический, как в стационарной экономике, а внутренний несистематический).

Из этого следует, что и способы измерения рисков, и соответствующие расчетные модели и методы должны быть отличными от «западных».

Есть и различия более общего характера, например в области законодательства. Так, в странах с рыночной экономикой налоговое законодательство тоже достаточно сложное, но оно относительно стабильное и рационально сформировано. В России налоговое законодательство меняется регулярно, причем зачастую мы получаем противоположные желаемым результаты, что приводит к необходимости новых изменений и т. д. Типичный пример – отмена инвестиционной льготы.

Особенности микроэкономического характера

Особенности микроэкономического характера многочисленны, так как непосред- ственно связаны не только со спецификой условий реализации инвестиционных проектов вообще, но и с осуществлением конкретных проектов, поэтому вполне может получиться так, что:

-

1) при вполне корректном проведении расчетов эффективности инвестиционных проектов идентичные проекты (например проект высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 500–600 километров) может оказаться вполне целесообразным для реализации в условиях стационарной экономики, скажем во Франции, Германии или Японии, и нецелесообразным, неэффективным для нестационарной российской. Именно так и случилось в начале 1990-х годов: реализация проекта высокоскоростной магистрали Париж –Ли-он была вполне целесообразной, а проекта высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург с близкими техническими параметрами – не целесообразной2;

-

2) расчет эффективности российского инвестиционного проекта, выполненный по всем принятым на Западе канонам, их методологии и методике и даже по их программному продукту может (и довольно часто, хотя, конечно, не всегда), дать неверную оценку эффективности проекта.

Бытует мнение, что инвестиционные проблемы подъема реального производства в России, по сути, сводятся к решению таких вопросов, как:

-

• где найти необходимые финансовые ресурсы;

-

• как привлечь в реальный сектор производства инвесторов.

Пожалуй, это только лицевая сторона действительно важной проблемы. Не менее важна и не менее сложна та часть, которая скрыта на ее оборотной стороне – как наиболее рационально использовать найденные финансовые ресурсы, направляющие- ся в российское реальное производство, или, что то же самое, как в нестационарных российских условиях корректно определить, какой из инвестиционных проектов эффективен, а какой нет. Правильные ответы на этот непростой вопрос содержатся в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов3, разработанных еще в 1994 году. В 1999 году был издан доработанный вариант (вторая редакция) этого документа, который до сих пор достаточно успешно применяется во всех регионах. В настоящее время, учитывая произошедшие изменения в экономике, готовится к изданию его третья редакция, в которой на основе нынешних реалий уточнены некоторые методические положения (по учету риска, многовалютности и некоторые другие).

Безусловно, не все методические положения по оценке эффективности инвестиционных проектов в российской нестационарной экономике отличаются от аналогичных методик, принятых в стационарной экономике. Поэтому при составлении указанных Методических рекомендаций были использованы многие положения, действующие на Западе (например об учете упущенной выгоды при определении чистого дисконтированного дохода). Более того, иногда и в России, и за рубежом при оценке инвестиционных проектов допускают одни и те же типовые ошибки. Так, например, полагают, что лучшим из альтернативных проектов является тот, срок окупаемости которого (рассчитываемый с учетом дисконтирования или без такого учета) наименьший, либо что самым высоким является индекс доходности или внутренняя норма доходности. Несмотря на то, что нередко такие критерии выбора по здравому смыслу кажутся очевидными, это – грубые ошибки, а выбирать лучший из аль- тернативных проектов (вариантов) следует исходя из критерия «максимум чистого дисконтированного дохода», естественно, при неотрицательности чистого дисконтированного дохода и соблюдении других эк-зогеных и эндогенных ограничений, если они имеются.

Итак, как в стационарной, так и в нестационарной экономиках существует много общих положений, касающихся оценки эффективности инвестиционных проектов. Однако есть и весьма существенные отличия, например, в нестационарных российских условиях приходится учитывать многие дополнительные факторы, а нередко (как например с инфляцией и риском) и другую их структуру и способы определения.