Особенности оперативного вмешательства у больных с заболеваниями загрудинно расположенной щитовидной железы

Автор: Алексанян А.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 (49), 2016 года.

Бесплатный доступ

В данной работе проведен анализ 40 пациентов с различными заболеваниями загрудинно расположенной щитовидной железы, находившихся в 2010-2015 гг. на обследовании и лечении в хирургическом отделении №1 ГКБ №52 (г. Москва).

Загрудинно расположенная щитовидная железа, оперативное вмешательство на щитовидной железе

Короткий адрес: https://sciup.org/142211261

IDR: 142211261 | УДК: 617-089

Текст научной статьи Особенности оперативного вмешательства у больных с заболеваниями загрудинно расположенной щитовидной железы

Актуальность: среди широко распространенной тиреоидной патологии заболевания с загрудинно расположенной щитовидной железы встречается в 5-6% случаев. Единственным методом лечения больных данной категории является хирургический способ. При оперативном лечении пациентов с патологией щитовидной железы, расположенной загрудинно, количество интра- и постоперационных осложнений может доходить до 10%. При этом основными причинами осложнений могут быть как традиционные трудности, характерные для всех операций на щитовидной железе, так и особенности, связанные с локализацией загрудинного компонента. Следует отметить, что к хирургическим осложнениям при данных операциях из шейного доступа часто приводят попытки слепого «вылущивания» нижнего тиреоидного полюса. Кроме того, нередко требуется переход на более травматичные вмешательства, а именно стернотомию или торакотомию. Неоднозначность методики хирургического вмешательства у пациентов с различными заболеваниями загрудинно расположенной щитовидной железы делает необходимым поиск новых путей профилактики специфических интра- и послеоперационных осложнений.

Цель и задачи: улучшение результатов хирургического вмешательства у больных с заболеваниями загрудинно расположенной щитовидной железы.

Материалы и методы: среди оперированных были 4 (10%) больных с узловым нетоксическим зобом, 17 (42,5%) – с многоузловым нетоксическим зобом, 2 (5%) – с рецидивным многоузловым зобом, 2 (4%) – с диффузным токсическим зобом, 5 (10%) – с аутоиммунным тиреоидитом, 8 (20%) – с аденомой щитовидной железы и 2 (5%) пациентов с тиреоидной карциномой.

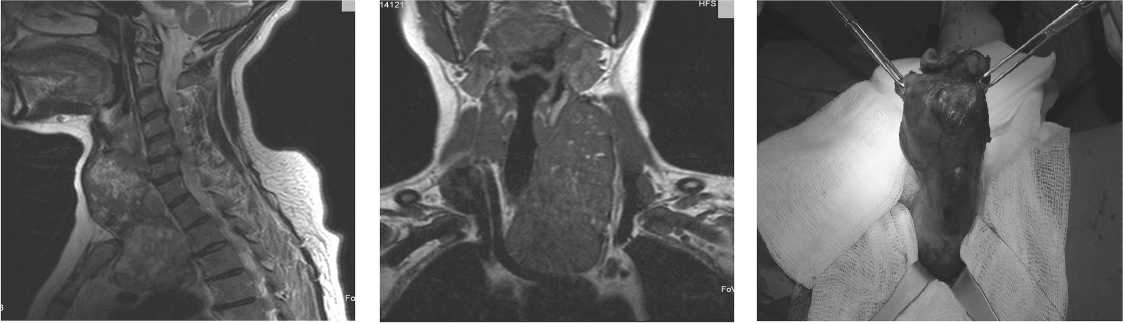

При обследовании больных, мы придавали особенное значение визуализирующим методам исследования, таким как УЗИ, планарная сцинтиграфия, однофотонная эмиссионная компьютерная томография щитовидной железы с 123I, компьютерная и магнитно-резонансная томография органов шеи и средостения. Полученная информация о топографо-анатомических особенностях границ нижних полюсов железы имела большое значение при планировании тактики хирургического вмешательства.

При хирургическом лечении больных использовали усовершенствованную методику оперативного вмешательства из шейного доступа с соблюдением определенной этапно-сти при мобилизации щитовидной железы. Суть методики заключается в обеспечении максимальной мобильности удаляемой тиреоидной доли с загрудинным компонентом при мобилизации ее сверху вниз. Возможность атрамва-тичного перемещения нижнего полюса в ложе щитовидной железы обуславливается тем, что этиологически загрудин-

ная локализация тиреоидной ткани является приобретенной патологией. Нижний полюс опускается за грудину под воздействием различных факторов. Исходя из этого длина сосудистых структур и растяжимость связочного аппарата загрудинного компонента позволяет переместить последний в шейную часть тиреоидного ложа. Важным условием при этом является, в первую очередь, полная мобилизация верхнего полюса и средней части щитовидной железы. Доступ к щитовидной железе осуществлялся воротниковым разрезом. Углы операционной раны располагались на уровне медиальных краев грудино-ключично-сосцевидных мышц. При необходимости, для более хорошего обзора и удобного манипулирования в условиях небольшого разреза, пересекали предгортанные мышцы. После обнажения операционной области, учитывая современные представления об онкологической настороженности, при всех тиреопатиях щитовидную железу удаляли исключительно экстрафасциально. Производили оценку размеров, консистенции, структурных и топографо-анатомических особенностей щитовидной железы. Значительное внимание уделяли исследованию нижних тиреоидных полюсов. При данном способе для облегчения мобилизации загрудинно расположенной части щитовидной железы мы начинали вмешательства с пересечения перешейка в продольном направлении после отделения его от трахеи тупым способом. Следующим этапом мобилизовывали верхний полюс железы с выделением и пересечением после перевязки верхних тиреоидных артерий, вен и лимфатических сосудов. Следует отметить, что обнажение верхне-боковых отделов гортани проходило с обязательным учетом анатомии наружной ветви верхнего гортанного нерва. Далее пересекали боковую вену, визуализировали верхнюю паращитовидную железу и возвратный гортанный нерв. После этого приступали к мобилизации загрудинно расположенной части щитовидной железы. Под четким зрительным контролем, разделяя фиксирующие связки, фасциальные и рубцовые тяжи, поэтапно поднимали загрудинный компонент в шейную часть тиреоидного ложа. Далее, используя микрохирургические инструменты, острым путем визуализировали, выделяли, раздельно между зажимами лигировали и пересекали артерии, вены и лимфатические сосуды нижнего полюса щитовидной железы. На сложном этапе операции, который чаще соответствует отделению ткани щитовидной железы от возвратного гортанного нерва, особенно в зоне вхождения его в гортань и атравматическому выделению паращитовидных желез, использовали бинокулярные лупы. Для надежного

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7

гемостаза в труднодоступных отделах ложа загрудинного компонента щитовидной железы мы применяли генератор для прошивания сосудов «LigasureTM» и гармонический скальпель «UltraCision».

Данная последовательность технических приемов и использование современной медицинской аппаратуры позволяла достигать максимальной мобильности удаляемой доли щитовидной железы для выведения ее загрудинной части с наименьшей травматичностью и предотвращением интраоперационных осложнений.

Вмешательство на щитовидной железе завершали тщательной ревизией ее ложа и окружающих структур – целостности магистральных сосудов шеи, возвратных гортанных нервов, паращитовидных желез, трахеи, перстнещитовидной мышцы. Особое внимание уделяли загрудинной части дна раны. Для предупреждения деформации шеи в зоне операции и развития сращений трахеи с платизмой и подкожной клетчаткой производили тщательное восстановление мышечно-фасциального каркаса. При закрытии раны оставляли дренажи на активной аспирации. На 2 – 3 сутки после операции больным определяли уровень в кро- ви Са, Р и производили ларингоскопическое исследование гортани.

Результаты и выводы: анализ результатов лечения указанной группы больных показал, что при использовании предложенного вмешательства необходимости в расширении операционного доступа не возникло. К тому же, клинических и ларингоскопических признаков нарушений деятельности гортани и ротоглотки, стойкого гипопаратиреоза, кровотечений и воспалительных процессов в ране зафиксировано не было. В послеоперационном периоде нами выявлен 1 (2,5%) случай транзиторного гипопаратиреоза, который легко был купирован консервативными мероприятиями.

Таким образом, для улучшения результатов хирургического вмешательства у больных с заболеваниями загру-динно расположенной щитовидной железы из шейного доступа необходимо соблюдение определенной и четкой этапности при мобилизации тиреоидной доли с раздельной перевязкой ветвей нижних и верхних щитовидных сосудов, визуализацией и выделением паращитовидных желез, возвратного и, при необходимости, верхнего гортанного нерва. Именно вышеуказанные обстоятельства позволили достигнуть уменьшения количества интра- и послеоперационных осложнений при необходимом объеме вмешательства, и тем самым дали возможность улучшить результаты хирургического лечения наблюдаемых больных.