Особенности опосредованной памяти детей старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией

Автор: Мельникова Олеся Александровна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Научные работы студентов, магистров и аспирантов

Статья в выпуске: 6 (265), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению особенностей опосредованной памяти у детей старшего дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. Особенности мнестических процессов раскрываются с помощью специально подобранного и адаптированного комплекса методик диагностики опосредованной памяти различной модальности (эмоциональной, двигательной, зрительной, слуховой). В статье дается количественная и качественная оценка результатов исследования, доказывается необходимость разработки специальной системы мероприятий по коррекции мнестических нарушений в старшем дошкольном возрасте у детей с дизартрическими расстройствами.

Опосредованная память, модально-специфическая память, старший дошкольный возраст, псевдобульбарная дизартрия

Короткий адрес: https://sciup.org/147159805

IDR: 147159805 | УДК: 159.953+159.922.736.3

Текст научной статьи Особенности опосредованной памяти детей старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией

В настоящее время одним из самых распространенных речевых нарушений среди детей дошкольного возраста является легкая степень дизартрии. В современных исследованиях дизартрия рассматривается как синдром последствий церебрально-органических нарушений, проявляющийся в виде неврологических, двигательных и речевых расстройств. Легкая степень псевдобульбарной дизартрии представляет собой нарушение, которое характеризуется комбинаторностью проявления расстройств моторной реализации речи, ведущим симптомом в структуре речевого дефекта которого являются фонетические нарушения [3].

Речевые нарушения у детей сопровождаются несформированностью других психических функций [2–5]. В старшем дошкольном возрасте наиболее значимой, ведущей в психическом развитии ребенка является память [2, 4]. В этот период осуществляется переход к произвольной опосредованной памяти, идет процесс накопления средств и приемов как запоминания, так и припоминания. Исследования сложных форм мнестической деятельности детей с речевой патологией продолжают оставаться единичными, что связано с недостаточной разработанностью проблемы усвоения средств и оперирования ими. Таким образом, анализ состояния опосредованной памяти при дизартрии важен, поскольку необходимо создание правильно организованных коррекционных мероприятий, способст- 132

вующих актуализации адаптивных и компенсаторных механизмов у детей.

Целью проведенного исследования являлось выявление специфических особенностей опосредованной памяти у детей дошкольного возраста при патологическом развитии речевой функции.

Выборку составили 2 группы детей в возрасте 5–6 лет в количестве 110 человек, посещающих дошкольные образовательные учреждения г. Челябинска, из них 75 детей – с общим недоразвитием речи III уровня (легкой степенью псевдобульбарной дизартрии, ОНР III) и 35 детей – без нарушений двигательного, психического и речевого развития.

В исследовании был применен специально подобранный и адаптированный комплекс методик диагностики произвольной непосредственной и опосредованной памяти с использованием приемов, стимулирующих запоминание [1, 5]: запоминание «эмоционально насыщенных сюжетных картинок» и «комплекса физических упражнений» через вербальное опосредование; «запоминание предметных картинок» с помощью приема классификации; «запоминание 10 слов ряда» с использованием пиктограмм; «запоминание пар слов» через установление речевых ассоциаций и «запоминание текста» с помощью сюжетных картинок. Объем различных видов опосредованной памяти (коэффициент развития) оценивался с помощью показателей количества закрепленных единиц памяти: картинок, движений, предметов, слов, предложе- ний. Коэффициент относительного развития опосредованной памяти определялся по формуле [6]:

Кр = m / n , где m - количество правильно воспроизведенных элементов;

n - число предъявленных элементов.

Коэффициент увеличения эффективности запоминания рассчитывался по формуле:

Кэ = (Vо - Vн) / Vн, где Vо - число удержанных членов при опосредствованном запоминании;

V н - число удержанных членов при непосредственном запоминании.

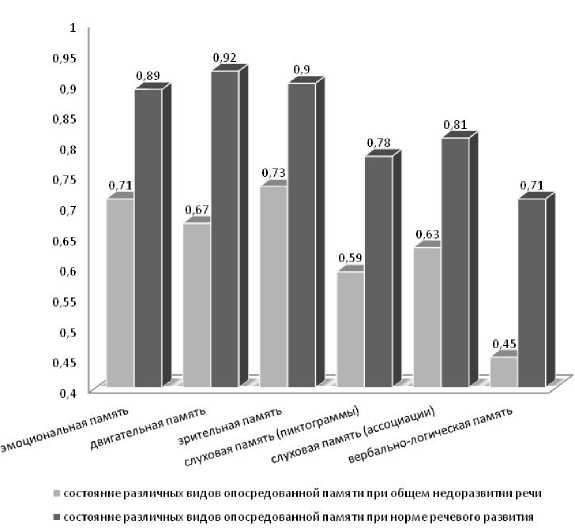

В результате проведенного исследования были получены относительные коэффициенты (Кр), отражающие соотношение средних значений показателей развития опосредованной памяти экспериментальной и контрольной групп (см. рисунок).

В результате исследования опосредованной эмоциональной памяти у детей экспериментальной и контрольной групп были получены коэффициенты развития 0,71 и 0,89 соответственно, что свидетельствует о снижении объема данного вида памяти у детей старшего дошкольного возраста с дизартрическими расстройствами. У дошкольников отмечались трудности в подборе названий к картинкам (14 %), часто требовалась помощь в виде стимулирующих вопросов. При опо- перцептивные замены (6 %), конфабуляции (9 %), вербальные парафазии (4 %), что обусловлено дестабилизацией удержания следа в семантическом поле, недостаточного зрительного восприятия и активного внимания у детей с речевыми нарушениями.

Показатель эффективности запоминания эмоционально насыщенных сюжетных картинок с помощью вербального опосредования (Кэ) у детей экспериментальной группы положителен, но незначителен: +0,06. Очевидно, что из-за нарушений моторной реализации речи у данной категории детей прием вербального опосредования не является эффективным.

Относительные коэффициенты развития опосредованной двигательной памяти у детей контрольной и экспериментальной групп равны 0,92 и 0,67 соответственно. У старших дошкольников с ОНР III объем опосредованной двигательной памяти значительно снижен из-за специфических нарушений моторной сферы, недостаточного развития слухозрительно-моторной координации, трудностей в формировании пространственных ориентировок. В ходе анализа результатов были выявлены такие специфические ошибки опосредованного запоминания движений, как трудности включения (10 %), персеверации (6 %), конфабуляции (7 %), нарушение последовательности действий (52 %), что также средованном запоминании встречались также связано с инертностью психических процес-

Соотношение средних показателей развития опосредованной памяти экспериментальной и контрольной групп

сов и недостаточной сформированностью произвольной сферы.

При речевой патологии показатель эффективности запоминания действий с помощью вербального опосредования получил отрицательный знак (–0,14), а его значения снижены относительно возрастного показателя в 4,5 раза. У 42 % детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии возникали трудности в воспроизведении названий упражнений из-за расстройств моторной реализации речи и недоразвития фонематического восприятия. Соотношение коэффициентов эффективности запоминания показывает, что в норме в старшем дошкольном возрасте вербальное опосредование оказывает нейтральное влияние на запоминание, а при патологии речевого развития – в большинстве случаев (54 %) дестабилизирует процесс запоминания движений.

Относительные коэффициенты развития опосредованной зрительной памяти у детей с нормальным речевым развитием и с речевой патологией равны 0,9 и 0,73 соответственно. При опосредованном зрительном запоминании часто встречались персеверации (25 %) и вербальные парафазии (14 %). У некоторых детей экспериментальной группы (21 %) отмечались ошибки в объяснении принципа классификации, при этом они группировали картинки правильно (сложности были только в подборе обобщающего понятия). В 23 % случаев дети неправильно классифицировали картинки. Отмечались трудности в объяснении принципа группировки (« не знаю… », « просто группа »), встречались нелогичные интерпретации (« потому что три картинки », « не было места » и т. д.). Такие ошибки опосредованного запоминания картинок являются следствием неточного понимания семантического значения слов, недостаточного развития мыслительных операций обобщения, анализа и синтеза и ориентировочной основы зрительного действия.

Необходимо отметить, что коэффициент эффективности применения операции классификации в качестве приема зрительного запоминания у детей с речевой патологией положителен (+0,25) и превышает нормативный показатель (+0,17). Некоторые дети экспериментальной группы (20 %) осуществляли повторение называемых экспериментатором слов шепотом или «про себя». В 68 % случаев наблюдения при правильном распределении картинок дети называли их в порядке запоми- нания (по лексическим группам). Таким образом, дети с речевыми нарушениями достаточно успешно применили прием классификации в качестве вспомогательного средства запоминания.

Одними из наиболее часто встречающихся ошибок при запоминании слов с использованием пиктограмм были парафазии. При этом в экспериментальной группе общее количество ошибок такого рода (44 %) значительно превышает количество аналогичных ошибок в контрольной группе (20 %). У детей с ОНР III преобладает опора на перцептивные характеристики, а опора на смысловые характеристики при запоминании не сформирована в большей степени, чем у детей контрольной группы.

Отмечались и другие типы ошибок опосредованной памяти у детей экспериментальной группы: замена слов другими словами одного и того же семантического поля либо сходными по значению («мальчик – человечек»), достаточно часто не воспроизводили слово, если рисунок был сделан на основе несущественного признака. Также часто испытуемые, выполнив рисунок, забывали связи, установленные между словом и изображением, и при воспроизведении называли другое понятие по схеме А – В, В – С («подушка – квадрат – чемодан»). Несколько реже дети, называя слово из списка, соотносили его с рисунком к другому слову из этого списка (25 %), заменяли слово сходным по значению (31 %). Такие ошибки опосредованного запоминания слов являются следствием недостаточного развития операций обобщения, соотнесения, анализа и синтеза. У детей с дизартрическими нарушениями на 20 % чаще, чем у детей нормы, встречались рисунки, на которых предметы располагались в хаотичном порядке. Только у данной категории детей имела место децентрация основной массы изображений (10 %), что свидетельствует о нарушении зрительно-пространственной ориентировки. Значительная часть пиктограмм имела неясные изображения (20 %), преобладали геометрические фигуры (22 %). Встречались также непредметные оригинальные изображения: звуковые схемы, иероглифы, буквы, палочки, половинки изображений и неадекватные слову пиктограммы («елка – капля»). Отмечались и изображения-ассоциации, но в большинстве случаев испытуемые забывали связи, установленные между словом и изображением, и при воспроизведе- нии называли другое понятие по схеме А –В – В («лягушка – болото – болото»).

Значения коэффициента увеличения эффективности запоминания с помощью пиктограмм в экспериментальной группе (+0,54) превышает нормативный показатель (+0,31), что свидетельствует о компенсаторном характере данного приема.

Использование ассоциативного эксперимента показало, что старшие дошкольники с речевыми нарушениями в 2 раза чаще, чем дети с нормальным речевым развитием, заменяли слово другим, находящимся в одном семантическом поле (36 %), или сходным по значению (31 %). Такие ошибки могли быть вызваны недостаточной сформированностью кинестетического и моторного образа слова, а также смысловой неполноценностью образа представления, стоящего за словом.

Специфической особенностью запоминания с помощью ассоциаций явилось соединение слов из разных смысловых пар (16 %): замена второго слова в паре по созвучию с первым («бабочка – баба»). Отмечались персеверации, эхолалии слов-раздражителей («снег – снег»). Такие ошибки опосредованного слухового запоминания носят характер соскальзывания на случайные, бесконтрольно всплывающие связи, поэтому их можно соотнести с недостаточной сформированностью произвольной сферы.

Относительные коэффициенты развития опосредованной вербально-логической памяти в экспериментальной и контрольной группах составляют 0,71 и 0,45 соответственно. Следовательно, объем данного вида памяти у детей с речевой патологией значительно ниже возрастной нормы. Дети с трудом прослеживали логическую последовательность событий, почти не применяли в процессе запоминания такие мыслительные операции, как соотнесение, выделение частного и единичного, обобщение. Слабость операций произвольного запоминания вербального материала у таких детей служит косвенным признаком выраженного дефицита способности к порождению и обработке высказываний.

У многих детей (36 %) проявлялись недостатки линейного развертывания фразы, морфологические и синтаксические аграмма-тизмы. Наблюдались частые литеральные и вербальные парафазии («пчела – муха, бабочка»; «козлята – лосята»). Иногда воспроизводились лишь отдельные слова в перечисли тельном порядке («полянка, пчелка, одуван- Серия «Психология», выпуск 16

чик…»), фразы, не имеющие синтаксически оформленной структуры («пчелка, цветок, летать»). Данные нарушения вербальнологической памяти имеют фонологический характер и обусловлены неустойчивостью звуковых образов слов, трудностью их припоминания, удержания слогового ряда. Сложности линейной организации воспроизводимого материала связаны с недоразвитием сук-цессивных и симультанных процессов, обеспечивающих способность понимать предложение с учетом значений входящих в него слов, его грамматического оформления и последовательности.

Результаты исследования смысловой целостности текста указывают на то, что 30 % из общего количества испытуемых экспериментальной группы нарушали временную организацию событий при пересказе, отмечались отступления от логики сюжета, добавление новых смысловых единиц в 20 % случаев, 53 % испытуемых сокращали смысловые единицы. Выявленные особенности вербально-логической памяти у данной категории детей свидетельствуют о несформированности фонематических процессов и вербального праксиса.

Показатель эффективности использования сюжетных картинок в качестве запоминания текста является положительным, но незначительным (+0,15). Использование картинок в качестве средства увеличения эффективности запоминания никак не влияло на запоминание текста (36 %) или мешало процессу запоминания (31 %). Это свидетельствует о недостаточной сформированности операций соотнесения, снижения перцептивных функций и активного внимания у детей данной категории.

На основе анализа полученных результатов определен комплекс специфических ошибок опосредованной памяти старших дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии (см. таблицу).

Выводы

-

1. Проведенное обследование показало, что в целом объем опосредованной памяти у детей старшего дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии ниже нормативных показателей. Наиболее значимые различия показателей у детей контрольной и экспериментальной групп получены по характеристикам опосредованной двигательной, слуховой и вербально-логической памяти. Недостаточный объем данных видов

-

2. На основе анализа полученных результатов определен комплекс специфических ошибок опосредованной памяти старших дошкольников с легкой степенью псевдобуль-барной дизартрии.

-

3. Выявленная взаимосвязь в формировании функциональных систем памяти и речи носит отличный от нормального функциоге-неза компенсаторный характер. Полученные коэффициенты эффективности запоминания при использовании различных мыслительных операций в качестве мнемических приемов являются положительными и в основном превышают нормативные показатели. Исключение составляет отрицательный коэффициент эффективности запоминания движений с помощью вербального опосредования.

Типичные ошибки опосредованной памяти при речевой патологии

Таким образом, встает вопрос систематического обучения старших дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии использованию мыслительных операций в качестве средств запоминания, способствующих формированию речевой деятельности.

Список литературы Особенности опосредованной памяти детей старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией

- Астаева, А.В. Нейропсихологический анализ развития высших психических функций у детей в норме и с общим недоразвитием речи/А.В. Астаева//Вестник ЮУрГУ. Сер. «Психология». -2010. -Вып. 10. -№ 27. -С. 82-86.

- Башаева, Т.В. Готовим ребенка к школе: развиваем познавательные способности: Внимание, восприятие, память, мышление, речь, воображение. Диагностика, тесты, упражнения для детей 4-7 лет/Т.В. Башаева, A.А. Селиванов. -Ярославль: Академия развития, 2008.

- Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: сб. ст./под ред. А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца. -М.: Междунар. образоват. и психол. колледж, 1995.

- Выготский, Л. С. Память и ее развитие в детском возрасте/Л. С. Выготский//Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти/под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, B.Я. Романова. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.

- Лопатина, Л. В.

- Преодоление речевых нарушений у дошкольников (Коррекция стертой дизартрии) [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена : Союз, 2001. - 191 с.