Особенности организационного поведения в научной организации

Автор: Горчаков Сергей Евгеньевич

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 3 (123), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается значение организационного поведения научных организаций и их персонала для успешной реализации целей национального проекта «Наука». Обосновывается тезис, что новая экономика вносит существенные изменения в знания об управлении и в управленческие практики. В качестве факторов, определяющих особенности организационного поведения в научных организациях, описаны творческий характер труда, научно-техническая кооперация, характер результатов исследований и разработок, наличие ключевого заказчика в лице государства.

Научная организация, научные работники, организационное поведение, научно-производственная кооперация

Короткий адрес: https://sciup.org/148320164

IDR: 148320164

Текст научной статьи Особенности организационного поведения в научной организации

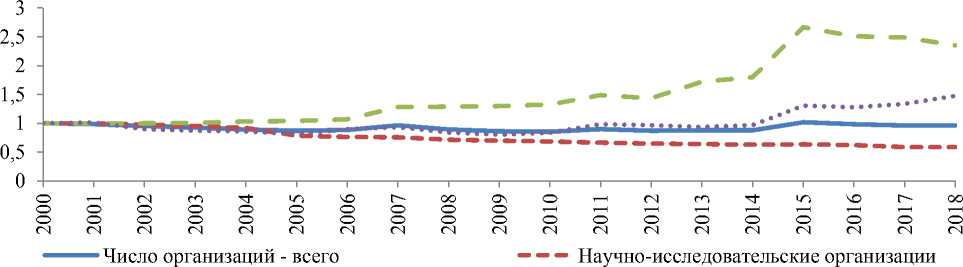

Главным признаком научной организации в соответствии с законодательством является осуществление ею научной и (или) научно-технической деятельности в качестве основной. Официальная статистика предоставляет сведения о количестве научных организаций (без субъектов малого предпринимательства). График, характеризующий изменение числа некоторых из этих организаций в 20002018 гг., представлен на рис. 1.

Если общее число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, с 2000 года практически не изменилось, то количество научно-исследовательских организаций снижалось ежегодно и составило в 2018 году всего 58,6% от их числа в 2000 году. При этом значительно – в 2,35 ра-

ГРНТИ 82.05.21

Сергей Евгеньевич Горчаков – директор Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Статья поступила в редакцию 27.02.2020.

за возросло число вовлеченных в исследования образовательных организаций (в пиковом моменте 2015 года индекс роста по этой категории организаций составил 2,67 к уровню 2000 года). С 2006 года наметилась устойчивая тенденция роста числа научно-исследовательских и проектно-конструкторских подразделений организаций промышленности. При всех изменениях в ландшафте научных исследований и разработок, в том числе в связи с реформой системы российских государственных академий наук 2013-2018 гг., роль научно-исследовательских организаций остается доминирующей (рис. 2).

Образовательные организации ВО ......Организации промышленности

Основная часть исследований, касающихся организации науки и научных организаций в современной России, рассматривает достаточно общую проблематику, в том числе проводится анализ представленных на рис. 1 и 2 показателей, выявляются тенденции их изменения и т.д. Внутренняя же среда этих организаций значительно рее становится предметом исследовательского интереса. Цель этой статьи – частично заполнить этот «пробел».

Общая организация деятельности научных организаций в России

Следует сказать, что Росстат организует сбор национальных данных о научных исследованиях и разработках в соответствии с требованиями Руководства Фраскати по стандартизации «определения и классификации для сектора исследований и разработок», которые устанавливают «методологию его статистического изучения, … контуры системы основных индикаторов и … принципы организации статистического наблюдения» [13].

В сборнике [4] полно представлена информация о численности и составе занятого персонала, подготовке научных кадров, внутренних затратах на исследования и разработки, материально-технической базе науки, результативности исследований и разработок и т.д. Здесь же приведем только цифры, озвученные на состоявшемся 2 апреля 2019 года при обсуждении хода реализации национальных проектов на региональном уровне:

«К 2018 году численность исследователей, имеющих ученую степень, снизилась по сравнению с 2015 годом на 7,36 процента, что связано со старением научных кадров и снижением количества защит исследователей. За последние 12 лет общая численность исследователей в Российской Федерации снизилась на 2,4 процента. Отток специалистов в возрасте от 40 лет и старше оказался достаточно ощутимым. Абсолютное число исследователей в возрасте от 40 до 50 лет сократилось почти на треть. Исключение составляет возрастная группа от 70 лет и старше, численность которой за рассматриваемый период, наоборот, возросла. Число защищенных кандидатских диссертаций снизилось во всех отраслях науки, но наиболее значительно в гуманитарных областях – по юридическим, экономическим, педагогическим, социологическим и философским наукам – почти на 70 процентов» [5].

В этих условиях предстоит, согласно идее национального проекта «Наука», обеспечить присутствие Российской Федерации в числе пяти стран-лидеров научных исследований и разработок в приоритетных областях научно-технологического развития при соответствующем увеличении внутренних затрат, привлечении ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей.

Законом «О науке и государственной научно-технической политике» установлено, что управление научной и (или) научно-технической деятельностью осуществляется на основе сочетания принципов государственного регулирования и самоуправления. Научно-техническое развитие страны зависит не только от государственной научно-технической политики, объемов государственного финансирования исследований и разработок, подготовки кадров для научных организаций, обеспечения свободы доступа к научной и научно-технической информации и степени защиты интеллектуальной собственности. Огромную роль играет логика организационного поведения самих научных организаций и их персонала.

Организационное поведение и его специфика в научных организациях

Сам термин «организационное поведение», предложенный Р. Гордоном и Д. Хауэллом в докладе «Higher Education for Business» (1959 г.), появился во время доминирования поведенческой концепции (бихевиоризма) в менеджменте, нацеленной на осознание возможностей каждого работника и их использование через мотивацию для повышения эффективности деятельности организации. Не случайно долгое время «организационное поведение» определялось специалистами как «поведение основных типов сотрудников организации в типовых ситуациях, связанных с работой» [2, с. 41].

Уже в рамках такого подхода – с позиций управления человеческими ресурсами – можно говорить, что в научных организациях поведение сотрудников, учитывая творческий характер их деятельности, имеет свои особенности [12]. Труд научных работников (исследователей), непосредственно создающих новые знания (продукты, процессы, методы и системы), является интеллектуальным и основан на мыслительной способности человека, т.е. на пытливости, глубине, гибкости и подвижности ума, а также на логичности, доказательности, критичности, широте и ригидности мышления [14, с. 16-17]. Некоторые западные специалисты утверждают: «Пока нет единого понимания того, что именно представляет собой работа со знаниями», – но считают, что существенным признаком такой работы является добровольное (discretionary) поведение и, следовательно, необходимость мотивации к ней [11, c. 392-393].

Персонал научных организаций делится на категории – научные работники, специалисты (инженерно-технические работники) и работники сферы научного обслуживания, или, как это предлагается официальной статистикой, исследователи, техники, вспомогательный персонал, прочий персонал. В силу сложившейся иерархии статусов работников, «автономности» исследователей, существует опасность появления (или усиления) коммуникативных барьеров внутри организации, недооценки возможного вклада в общие результаты специалистов, обеспечивающих наладку, диагностику и устранение неполадок научных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники, а также работающих с информацией и т.д.

Для решения такого рода проблемы научным организациям необходимо ориентироваться на командную работу и осваивать методы командообразования. Командная работа основана на принципах самоуправления, синергизма, бесконфликтности и интенсивного информационного обмена между специалистами, она способствует повышению взаимного доверия и формированию единой системы ценностей [6, с. 87; 10, с. 50-51].

Определенным препятствием для эффективной работы научной организации часто является слабая координация между ее административно-хозяйственной и исследовательской подсистемами. Преодолеть «отстраненность» в поведении сотрудников организации в отношении вопросов финансового обеспечения, стоимости и эффективности использования оборудования должно распространение ме-неджериализма в ее среде. Инструментами здесь, по нашему мнению, являются: учреждение должности научного руководителя организации (направления) и определение в уставе трудовых функций и порядка её замещения; контроль над результативностью научных, научно-технических программ и проектов на всех стадиях реализации; распространение грантового финансирования.

Сегодня любая организация сталкивается с необходимостью быстро воспринимать множество «слабых» сигналов, поступающих из быстро меняющейся социально-экономической среды, в этих условиях, при всей актуальности проблем организационного поведения персонала, замыкаться только на них недопустимо. Об организационном поведении правильнее говорить как о науке «о поведении субъектов организации – людей, групп, коллектива в целом, а также организации в меняющейся среде» [1, с. 5]. Активность организации в целом должна быть направлена на «установление, поддержание, совершенствование и систематизацию каналов связи, диалога и конструктивного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами» [9, с. 109; 16, c. 34].

Особенностью научной организации является то обстоятельство, что она участвует не только в вертикальной интеграции производства, но и в применении знаний в рамках инновационного цикла – формирование исследовательских компетенций через обучение, научные исследования, патентование, опытно-конструкторские разработки, венчурные проекты, серийное производство [15, с. 62-63; 8, с. 60]. В силу нарастающей сложности механизмов создания, хранения, накопления и передачи знаний, а также их мультидисциплинарности, необходимо эффективным способом выстраивать многоканальные кооперационные связи «по горизонтали» с образовательными организациями, зарубежными партнерами, функциональной инфраструктурой исследований и разработок, с бизнесом.

При этом «стратегическими задачами кооперирования являются: доступ к способностям и ресурсам партнера; создание новых способностей; использование результатов» [7, с. 89], а накопление опыта в этой области должно основываться на исследовании мотивации, искомых целей и приемлемых форм, исходя из баланса риска и выгоды, а также возможности эффективного контроля. Формами научнопроизводственной кооперации могут быть: центры коллективного пользования научным оборудованием и государственные научные центры, где выполняются работы и оказываются услуги по заказам со стороны; научно-образовательные центры, ассоциации и союзы с образовательными организациями высшего образования; лаборатории, создаваемые совместно с образовательными организациями, а также безвозмездное пользование имуществом друг друга; сеть центров компетенций национальной технологической инициативы (НТИ); участие в уставном капитале коммерческих организаций.

Наконец, в поведение научной организации как социального явления должен быть встроен механизм реализации определенных социальных установок, ценностей и культурных норм, с обязательным учетом ментальности и комплиментарности общества, к которому она принадлежит и с представителями которого она взаимодействует [3].

Заключение

Таким образом, изучение, обобщение результатов и распространение лучших практик трансформации организационного поведения отечественных научных организаций во многом определяют успех реализации национального проекта «Наука», обеспечение прорывного научно-технологического развития России в условиях больших вызовов.

Список литературы Особенности организационного поведения в научной организации

- Андреева И.В. Организационное поведение. СПб.: СПбГИЭУ, 2005. 154 с.

- Бас В.Н. Управление организационным поведением // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2009. № 146. С. 41-49.

- Гасанов Г.С.О. Современные тенденции бизнес-менеджмента: взаимодействие комплиментарности и ментальности. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. 127 с.

- Индикаторы науки: 2019: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Л. Дьяченко и др.; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". М., 2019. 328 с.

- Обеспечение реализации национальных проектов на региональном уровне: материалы семинара-совещания руководителей аналитических служб аппаратов законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации // Аналитический вестник. 2019. № 14 (728). Часть 1.