Особенности ортоградного стояния у больных с посттравматическим остеоартрозом голеностопного и таранно-пяточного суставов

Автор: Реутов Александр Иванович, Давыдов Олег Дмитриевич, Устюжанинова Елена Владимировна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучение клинико-стабилометрических характеристик нарушений ортоградного стояния у больных с посттравматическим остеоартрозом голеностопного и таранно-пяточного суставов. Материалы и методы. Проведено клинико-стабилометрическое обследование 26 пациентов с посттравматическим остеоартрозом голеностопного (14 человек) и таранно-пяточного сустава (12 человек). Результаты. Выявлены отличия в формировании компенсаторно-приспособительных механизмов функционального обеспечения устойчивости ортоградной позы при данных патологических состояниях. Заключение. Результаты компьютерной стабилометрии могут быть использованы при выборе метода лечения больных с деформирующим артрозом голеностопного и таранно-пяточного суставов, для объективной оценки результатов лечения, а также рассматриваться в качестве дополнительного аргумента при экспертизе нетрудоспособности.

Посттравматический остеоартроз, голеностопный сустав, таранно-пяточный сустав, компьютерная стабилометрия, тест ромберга

Короткий адрес: https://sciup.org/142121712

IDR: 142121712 | УДК: [616.728.48+616.728.51]-044.342-026.16-071

Текст научной статьи Особенности ортоградного стояния у больных с посттравматическим остеоартрозом голеностопного и таранно-пяточного суставов

Повреждения голеностопного сустава и стопы относятся к наиболее часто встречающимся травматическим повреждениям, составляя от 6 до 21 % всей патологии опорно-двигательного аппарата [3]. Количество неудовлетворительных результатов лечения таких переломов достигает 30 % случаев. В последующем у этих пострадавших сохраняется стойкий болевой синдром, нарушение опороспособности и развитие остеоартроза голеностопного сустава, суставов стопы, что в дальнейшем приводит к необходимости артродезиро-вания этих суставов [5]. В подавляющем большинстве случаев в основе оценки функционального исхода ле чения используется субъективное мнение врача, основанное на визуальной оценке поврежденного сустава, измерении амплитуды движений. Применение в клинической практике биомеханических методов исследования позволяет конкретизировать результат лечения и объективно оценить состояние опорно-двигательного аппарата на основе количественных параметров [4].

Целью исследования явилось изучение клинико-стабилометрических характеристик нарушений ор-тоградного стояния у больных с посттравматическим остеоартрозом голеностопного и таранно-пяточного суставов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе представлены результаты обследования 26 пациентов с посттравматическим остеоартрозом голеностопного и таранно-пяточного суставов в возрасте от 31 года до 65 лет (средний возраст 46±8 лет), из них 16 женщин и 10 мужчин. Все лица были проинформированы и дали письменное согласие перед началом исследования.

В соответствии с клиническим диагнозом пациенты были разбиты на две группы: в группу 1 вошли 14 человек с посттравматическим остеоартрозом голеностопного сустава, группу 2 составили 12 человек с посттравматическим остеоартрозом таранно-пяточного сустава. Для сравнения результатов исследования с нормативными данными была сформирована группа 3 (норма), в которую вошли 24 здоровых испытуемых без патологии опорно-двигательного аппара- та и неврологических нарушений в возрасте от 32 до 67 лет (средний возраст 44±9 лет), из них 18 женщин и 6 мужчин.

Всем больным было проведено клиническое (включающее ортопедический и неврологический осмотр) и компьютерное стабилометрическое исследование. При клиническом исследовании основное внимание было уделено сбору анамнеза, жалоб, выявлению характерных ортопедических нарушений, изучению неврологического статуса для исключения возможных патологических изменений со стороны центральной и периферической нервной системы. При окончательном формировании групп исследования были включены только пациенты с уточненным ортопедическим диагнозом и без сопутствующей неврологической симптоматики.

Стабилометрическое исследование проведено с использованием компьютерного стабилоанализатора «Ста-билан-01» с биологической обратной связью (ЗАО «ОКБ «Ритм», г. Таганрог) в строгом соответствии с методическими рекомендациями, разработанными фирмой-производителем [6]. В работе использован стандартный тест Ромберга, состоящий из двух проб – с открытыми и закрытыми глазами, применяемый для оценки сохранения устойчивой позы. Продолжительность каждой пробы составила 20 секунд. Для увеличения достоверности получаемой информации все стабилометрические исследования проводились троекратно в одну сессию у каждого пациента 1-й и 2-й групп с интервалом между каждым аналогичным исследованием в 10-15 минут.

При последующей обработке полученного материала из 63 базовых, векторных и частотных стабилометри-ческих показателей было отобрано 7 наиболее информативных, которые в дальнейшем были использованы для анализа: 1) V – средняя скорость перемещения центра давления стоп (ЦД) в мм/сек.; 2) S – площадь девиации ЦД, характеризующая величину «рабочей поверхности» опоры человека в мм2; 3) LX – длина траектории пере- мещения ЦД во фронтальной плоскости в мм; 4) LY – длина траектории перемещения ЦД в сагиттальной плоскости в мм; 5) КФР – качество функции равновесия в %; 6) КРИНД – коэффициент резкого изменения направления движения в %; 7) УСС – средняя угловая скорость перемещения ЦД в град./сек.

Для статистической обработки результатов исследования выполнена проверка распределения количественных признаков на подчинение закону нормального распределения. В связи с тем, что не во всех выборках обнаружено нормальное распределение показателей, параметры по группам оценивались и представлены медианой (Ме) и процентильным интервалом 25-75 % (Q1-Q2). Для сравнения групп и исследования связей использовались непараметрические методы (Н-тест Краскела-Уоллиса для обнаружения статистически значимых различий в трех независимых группах, апостериорное попарное сравнение групп с применением U-критерия Манна-Уитни). Пороговым уровень статистической значимости принимался при значении критерия p<0,017. Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием компьютерной программы SPSS 12.0 [1, 2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При клиническом обследовании все пациенты предъявляли жалобы на боль, локализующуюся в стопе пораженной конечности и усиливающуюся при осевой нагрузке, а также во время ходьбы. Особый дискомфорт пациенты испытывали при ходьбе по неровной поверхности и в темное время суток, когда из-за недостаточности зрительного контроля появлялось ощущение «неустойчивости» в стопе. При проведении неврологического осмотра данных о наличии вестибулярных нарушений зарегистрировано не было, все пациенты сохраняли устойчивое равновесие как в классической, так и в сенсибилизированной позе Ромберга:

стойка прямо, стопы вместе, глаза закрыты, руки подняты до уровня плеч и разведены в стороны.

Результаты проведенного стабилометрического исследования приведены в таблицах 1 и 2.

При использовании метода Краскела-Уоллиса (табл. 3) получены высокозначимые различия между группами только по двум показателям – УСС и КРИНД. По всем остальным стабилометрическим характеристикам статистически значимых отличий выявлено не было. При этом следует указать лишь на определенную «тенденцию» к различию между группами по показателю LX в пробе Ромберга с закрытыми глазами.

Таблица 1

Сравнительные данные стабилографических показателей теста Ромберга (открытые глаза)

|

Показатель |

Норма (n=24) |

Группа 1 (n=42) |

Группа 2 (n=36) |

|||

|

Me (Q1-Q2) |

Me (Q1-Q2) |

р1 |

Me (Q1-Q2) |

р2 |

р3 |

|

|

V, мм/сек |

6,78 (5,49-7,85) |

7,17 (5,61-7,94) |

0,625 |

6,54 (5,64-7,06) |

0,470 |

0,115 |

|

S, кв.мм |

46,65 (40,40-89,20) |

60,51 (34,50-88,80) |

0,428 |

51,50 (36,20-65,03) |

0,663 |

0,133 |

|

LX, мм |

63,45 (49,35-82,78) |

61,60 (47,80-78,10) |

0,566 |

58,65 (45,70-71,85) |

0,280 |

0,525 |

|

LY, мм |

101,30 (74,63-126,33) |

106,60 (87,60-135,30) |

0,257 |

106,35 (90,20-127,15) |

0,321 |

0,903 |

|

КФР, % |

90,16 (86,56 – 93,53) |

89,25 (85,68 – 93,28) |

0,591 |

90,91 (88,05 – 93,22) |

0,923 |

0,342 |

|

КРИНД, % |

8,47 (5,54 – 12,17) |

9,22 (6,71 – 12,93) |

0,195 |

13,03 (9,82 – 16,83) |

0,00012 |

0,0005 |

|

УСС, мм/сек |

16,80 (14,52 – 18,75) |

18,30 (16,00 – 22,10) |

0,021 |

23,15 (18,10 - 26,40) |

0,00054 |

0,0045 |

Примечание. Me – медиана, Q1 – нижний квартиль, Q2 – верхний квартиль. Статистическая значимость различий: р1 – по сравнению с нормой в группе 1; p2 – по сравнению с нормой в группе 2; p3 – между группами 1 и 2.

Таблица 2

Сравнительные данные стабилографических показателей теста Ромберга (закрытые глаза)

|

Показатель |

Норма (n=24) |

Группа 1 (n=42) |

Группа 2 (n=36) |

|||

|

Me (Q1-Q2) |

Me (Q1-Q2) |

р1 |

Me (Q1-Q2) |

р2 |

р3 |

|

|

V, мм/сек |

10,23 (7,66 – 11,26) |

9,28 (8,15 – 11,31) |

0,538 |

10,06 (7,47 – 11,63) |

0,965 |

0,681 |

|

S, кв.мм |

87,95 (60,00 – 132,95) |

69,70 (48,40 – 106,00) |

0,133 |

62,20 (36,40 – 93,43) |

0,057 |

0,376 |

|

LX, мм |

101,65 (55,96 – 129,63) |

66,30 (50,80 – 90,70) |

0,014 |

69,60 (56,15 – 83,05) |

0,035 |

0,628 |

|

LY, мм |

156,25 (113,90 – 177,58) |

162,00 (132,80 – 188,40) |

0,510 |

166,85 (123,53 – 196,38) |

0,236 |

0,573 |

|

КФР, % |

77,63 (74,52 – 87,26) |

81,20 (73,39 – 86,34) |

0,580 |

79,05 (72,45 – 88,03) |

0,916 |

0,743 |

|

КРИНД, % |

8,02 (6,29 – 10,82) |

9,72 (7,01 – 11,32) |

0,220 |

11,62 (8,85 – 16,16) |

0,0079 |

0,0122 |

|

УСС, мм/сек |

16,35 (14,20 – 19,35) |

17,70 (14,90 – 20,70) |

0,223 |

19,85 (17,28 - 25,09) |

0,0016 |

0,0170 |

Примечание. Me – медиана, Q1 – нижний квартиль, Q2 – верхний квартиль. Статистическая значимость различий: р1 – по сравнению с нормой в группе 1; p2 – по сравнению с нормой в группе 2; p3 – между группами 1 и 2.

Таблица 3

Результаты выявления межгрупповых различий методом Краскела-Уоллиса

|

Тест |

Статистики |

V |

S |

LX |

LY |

КФР |

КРИНД |

УСС |

|

ТР ОГ |

Shi-Square |

2,301 |

2,211 |

1,206 |

1,451 |

0,861 |

18,685 |

19,026 |

|

df |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

|

Asymp.Sig. |

0,828 |

0,331 |

0,547 |

0,484 |

0,650 |

0,000 |

0,000 |

|

|

ТР ЗГ |

Shi-Square |

0,378 |

4,198 |

6,845 |

1,350 |

0,289 |

9,515 |

8,964 |

|

df |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

|

Asymp.Sig. |

0,828 |

0,123 |

0,033 |

0,509 |

0,865 |

0,009 |

0,011 |

Попарное сравнение каждой группы с нормой, а также сравнение групп 1 и 2 между собой позволило уточнить ряд определенных закономерностей, формирующих устойчивый патологический стереотип в функциональном обеспечении опорно-двигательным аппаратом поддержания устойчивого равновесия в физиологическом акте сохранения ортоградной позы. Как при открытых глазах, так и при выключении зрительного контроля средняя скорость перемещения ЦД по опорной поверхности (V) у пациентов обеих групп была в пределах возрастной нормы. Медианные значения площади статокинезиограммы (S) в пробе с открытыми глазами в группах 1 и 2 составили 60,51 мм2 и 51,5 мм2 соответственно, их величины были несущественно увеличены по сравнению с нормой (46,65 кв. мм), а в пробе с закрытыми глазами, медианные значения S в обеих группах незначимо уменьшались до 69,7 мм2 и 62,2 мм2 относительно нормативных значений (норма – 87,95 мм2). Длина траектории, осуществляемая ЦД стоп как в сагиттальном, так и во фронтальном направлениях, у пациентов обеих групп при возможности осуществления зрительного контроля была сопоставимой с нормой. При выключении зрительного контроля и преимущественной коррекции постурального баланса со стороны проприорецепторов с сенсорных полей нижних конечностей отмечено значительное ограничение перемещения ЦД стоп во фронтальном направлении только у пациентов первой группы. КФР у пациентов обеих групп соответствовал норме как в пробе с открытыми, так и в пробе с закрытыми глазами, что согласовывалось с предварительным неврологическим исследованием и непосредственным образом указывало на возможность осуществления адекватно поставленной задаче - поддержанию устойчивого равновесия.

Существенное значение в выявлении характерных особенностей функционального состояния опорнодвигательного аппарата для пациентов с патологией суставов стопы представил анализ изменений угловых перемещений ЦД стоп. При посттравматическом остеоартрозе голеностопного сустава этот показатель не отличался от нормы, тогда как при вовлечении в патологический процесс таранно-пяточного сустава про- исходило значительное увеличение угловой скорости. Значение этого показателя статистически значимо отличалось как от нормы, так и от аналогичного показателя у пациентов 1 группы. Одновременно с этим у пациентов с посттравматическим остеоартозом таранно-пяточного сустава регистрировалось значительное увеличение КРИНД – показателя, характеризующего количество эпизодов неестественного, резкого изменения направления перемещения ЦД по опорной поверхности.

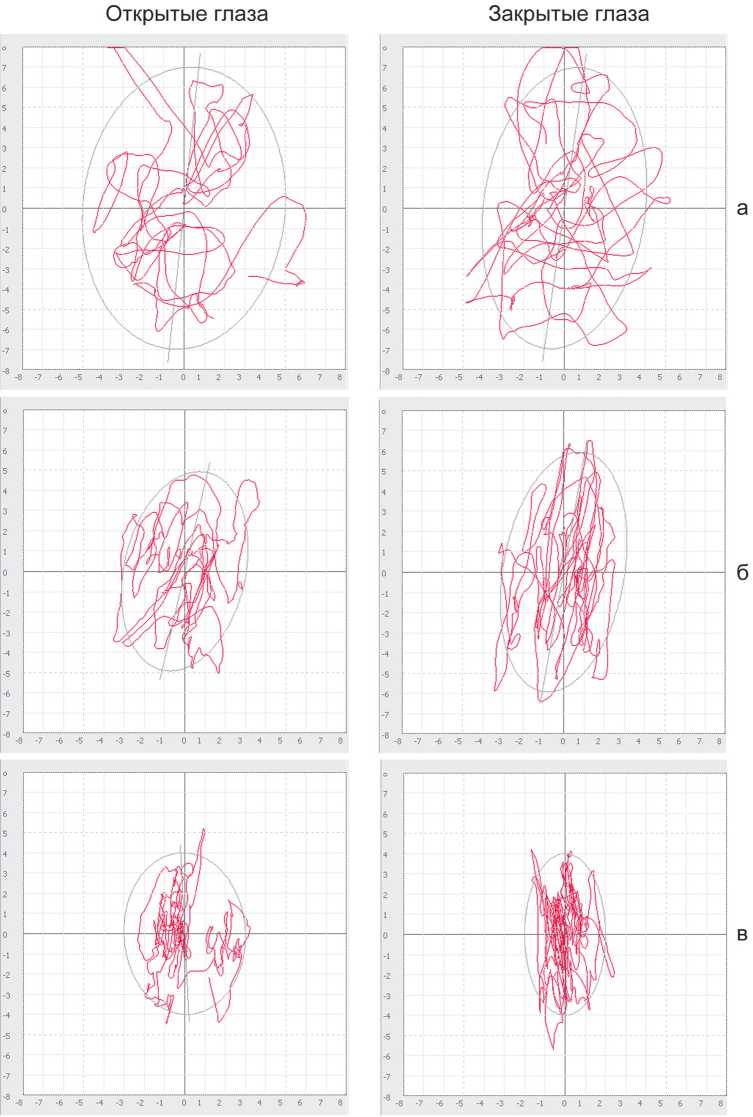

На рисунке 1 в качестве иллюстрации приведены статокинезиограммы, полученные при стабилометри-ческом обследовании здорового испытуемого (а), пациента с посттравматическим остеоартрозом голеностопного сустава (б) и пациента с посттравматическим остеоартрозом таранно-пяточного сустава (в).

Видно, что у пациента с патологией голеностопного сустава наблюдается ограничение площади опоры с характерным изменением рисунка перемещения ЦД, ограничением «боковых» движений во фронтальной плоскости и их «сосредоточенностью» преимущественно в передне-заднем направлении, что особенно отчетливо проявляется в пробе с закрытыми глазами. У пациентов с патологией таранно-пяточного сустава рисунок статокинезиограммы еще более отличается от нормы. Преобладают мелкоразмашистые, следующие друг за другом колебания, концентрирующиеся на ограниченном участке суженной по сравнению с нормой зоной проекции ЦД стоп на опорную поверхность.

Мы вправе предполагать, что такие «микродвижения» обусловлены защитной приспособительной реакцией организма в ответ на болевую афферентацию из дегенеративно измененных тканей. Но при этом ограничение подвижности происходит далеко не оптимально. Для осуществления постоянной корректировки этих низкоамплитудных и быстро чередующихся движений необходимо координированное участие большого количества мышечных волокон сгибателей и разгибателей стоп, голеней, бедер, а также аксиальной мускулатуры туловища с их сложным многоуровневым реципрокным взаимодействием, что само по себе высоко энергозатратно для организма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов показал, что использование компьютерной стабилометрии у больных с посттравматическим остеоартрозом голеностопных и таранно-пяточных суставов дает возможность уточнить особенности функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата в акте поддержания устойчивого вертикального равновесия. Результаты исследования позволяют выбрать метод лечения пациентов с данной патологией, в том числе и оперативный. Выполнение компьютерной стабилометрии позволит объективно определить результаты лечения больных с деформирующим артрозом голеностопного и тараннопяточного суставов и быть дополнительным аргументом при экспертизе нетрудоспособности.

Открытые глаза

Закрытые глаза

Рис. 1. Статокинезиограммы здорового (a), пациента с посттравматическим остеоартрозом голеностопного сустава (б), пациента с посттравматическим остеоартрозом таранно-пяточного сустава (в)