Особенности орудийного набора слоя 3 стоянки устье реки Кутарей в Северном Приангарье

Автор: Чеха А.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В ходе широкомасштабных археологических работ на территории Северного Приангарья, связанных с возобновлением строительства Богучанской ГЭС, в 2010-2011 гг. проведены исследования, в т.ч. и на памятниках в устье р. Кутарей. В данной статье приводится анализ ранее неопубликованной коллекции каменного инвентаря слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей. Два культурных горизонта слоя 3 существенно отличаются друг от друга. В составе орудийного набора горизонта 1 больший удельный вес имеют ретушированные пластинки, наконечники стрел, листовидные и овальные бифасы, а также массивные и шлифованные формы, в то время как в индустрии горизонта 2 последние практически отсутствуют. В целом, каменный инвентарь слоя 3 обладает чертами, характерными для эпохи неолита - бронзового века региона. Особую значимость данные материалы приобретают в контексте проблематики изучения региона (компрессионный характер отложений, преимущественно стояночный характер памятников).

Северное приангарье, неолит, бронзовый век, каменный инвентарь, компрессионный характер отложений, спасательные раскопки

Короткий адрес: https://sciup.org/14522347

IDR: 14522347 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Особенности орудийного набора слоя 3 стоянки устье реки Кутарей в Северном Приангарье

Стоянка Устье Реки Кутарей расположена на левом берегу р. Ангары в 15 км ниже по течению от с. Кежма, на правом берегу в устье р. Кутарей. Памятник располагается на террасе высотой от 5 до 10 м от уреза воды. С запада терраса ограничена урезом реки Ангара, а с юго-востока устьем р. Кутарей.

Памятник открыт в 1974 г. Кежемским отрядом СААЭ КГПИ под руководством Н.И. Дроздова. В последствии памятник изучался в 2010 г. в рамках проекта исследования памятников историкокультурного наследия Красноярского края в районе затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС Партинским археологическим отрядом ИАЭТ СО

РАН под руководством А.Н. Савина (с учетом геоморфологических особенностей и характера распространения археологического материала, выявленного на основании подъемных сборов в осыпях техногенных нарушений, заложен раскоп общей площадью 1 021 м2, глубиной 0,5-1,5 м, и серия рекогносцировочных раскопов общей площадью 108 м2) [Савин, 2011, с. 9].

В стратиграфии памятника было выделено четыре культурных слоя. Наиболее перспективным для изучения является слой 3 (насыщен артефактами, имеет наилучшую сохранность по сравнению со слоем 2), содержащий изделия из камня и фрагменты керамики, всего ок. 25 000 артефактов. Каменная индустрия слоя насчитывает 19 406 артефактов. По характеру залегания артефактов в данном слое условно было выделено два горизонта [Там же, с. 12].

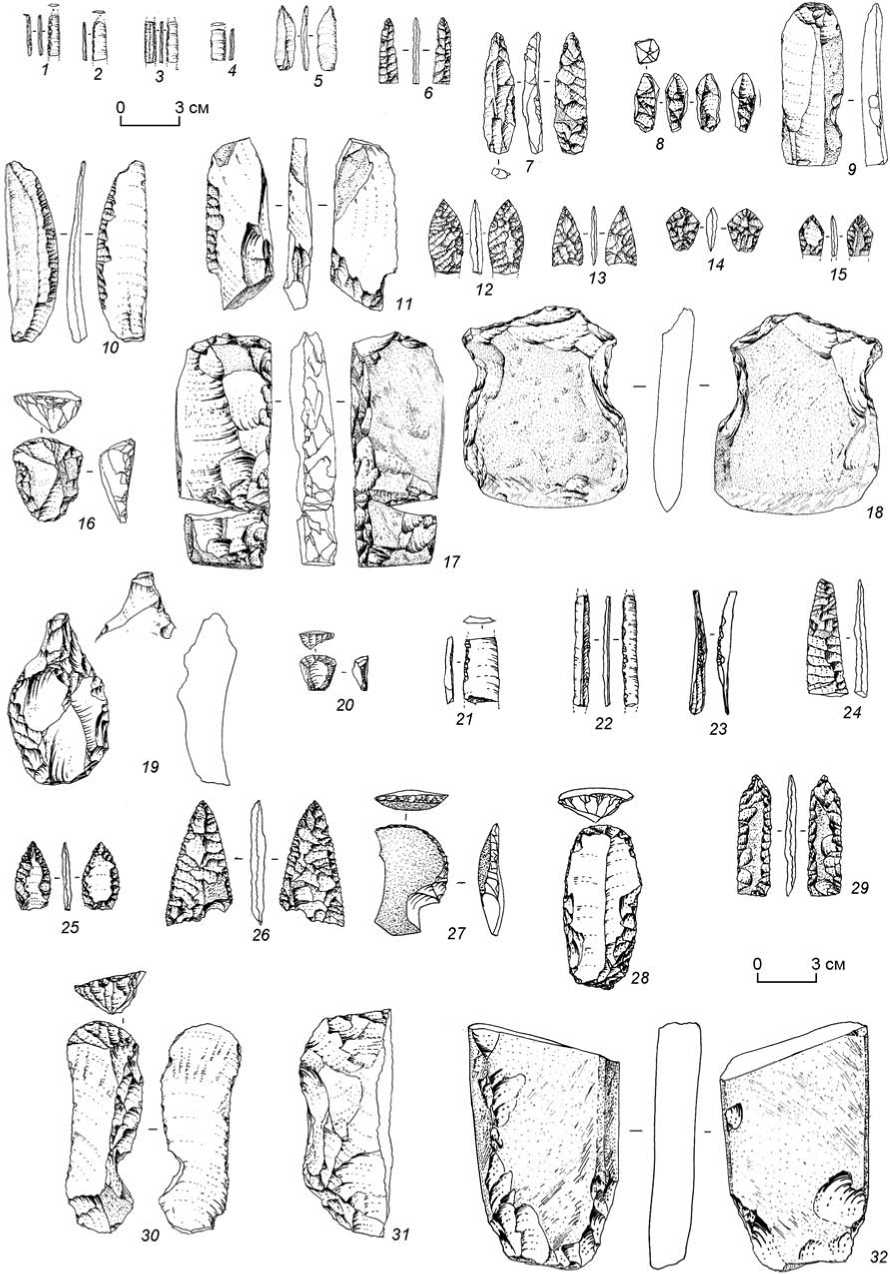

Орудийный набор горизонта 1 составляет 290 артефактов (5 %*). Значительная его часть представлена микропластинками с ретушью (12 экз.) на медиальных фрагментах с вентральной плоской чешуйчатой, как правило, однорядной краевой ретушью на одном или двух (4 экз.) продольных краях, с альтернативной ретушью (2 экз.); пластинками с ретушью (23 экз.), среди которых проксимально-медиальных фрагментов - 3 экз; медиальных -17 экз; медиально-дистальных - 2 экз. и 1 целый артефакт; вентральной ретушью - 13 экз., дорсальной - 3 экз., бифасиально обработаны - 6 экз., ретушь преимущественно полукрутая или плоская чешуйчатая одно-двурядная краевая. Две пластинки с притупленным краем оформлены крутой краевой чешуйчатой ретушью, одна пластинка с ретушью утилизации (см. рисунок, 1-4 ).

Пластины с ретушью (8 экз.) обработаны также по одному или двум продольным краям одно-, двурядной чешуйчатой ретушью, у одной пластины имеются следы шлифовки на дорсальной поверхности; ретушь утилизации отмечена на одном сколе.

Вкладыши немногочисленны, составляют 3 экз.

Имеются два ножа, изготовленные на пластинах, один - шлифованный с выпуклым лезвием (оформлено полукрутой многорядной субпараллельной ретушью), второй нож с естественным обушком, оформлен крупной краевой полукрутой ретушью (см. рисунок, 10, 11 ).

Также единичными экземплярами представлены остроконечники с вентральной (2 экз.) и дорсальной (1 экз.) параллельной отжимной распространенной ретушью (см. рисунок, 7 ).

Отдельную категорию составляют проколки (3 экз.): на пластинках (2 экз.) - одна из них обра- ботана бифасиально стелющейся параллельной отжимной покрывающей ретушью, у второй оформлено только жальце; еще одна проколка изготовлена на бифасиально обработанной заготовке (см. рисунок, 5-6).

Представительную серию составляют скребки (см. рисунок, 9 , 16 , 19 ): концевые на отщепах (12 экз.), двойные концевые на отщепах (5 экз.), концевые на пластинах (4 экз.), двойные концевые на пластинах (1 экз.); на технических сколах концевые (3 экз.): полуреберчатый, краевой и подправка площадки, один скребок имеет выраженный «носик» (см. рисунок, 19 ). Также имеется один микроскребок на отщепе размером 16,3 мм, оформленный крутой чешуйчатой ретушью (см. рисунок, 20 ). Почти все скребки имеют широкий выпуклый рабочий край, как правило, с подправкой в виде ступенчатой отвесной ретуши, у двух отмечаются следы активного использования в виде заполировки рабочего края, три экземпляра с оббивкой по вентральной стороне. Категория представлена как целыми изделиями, так и фрагментами (14 экз. на отщепах и 3 экз. на пластинах).

Отдельную категорию со ст авляют скребла (6 экз.), изготовленные преимущественно на отще-пах и плитках, продольные.

Широко представлены наконечники стрел (9 экз.), их фрагменты (16 экз.) и заготовки (7 экз.): овальный с черешковым насадом (1 экз.), овальные с прямым насадом (4 экз.), треугольный с вогнутым насадом (3 экз.), обработанные отжимной параллельной стелющейся покрывающей ретушью (см. рисунок, 12-15 ). Один из наконечников ромбовидной формы отличается небольшим размером (17,5 мм), обработан чешуйчатой краевой ретушью (см. рисунок, 15 ).

Представительную категорию составляют листовидные и овальные бифасы (5 экз.), их фрагменты (23 экз.) и заготовки (16 экз.). Они, как правило, обработаны крупной параллельной/субпараллель-ной отжимной ретушью, имеют плоско-выпуклое или прямое сечение.

Довольно значимую категорию представляют тесла (см. рисунок, 17) и их фрагменты (13 экз.). Характерной особенностью является шлифовка, переоформление разной степени и оббивка по одному из продольных краев. Все тесла изготовлены из силицитов, что может говорить об избирательно сти сырья для тех или иных категорий орудий.

Наряду с теслами, характерную для периода неолита-бронзового века региона категорию составляют топоры (2 целых экз. и 1 фрагмент) с «ушками» или цапфами (см. рисунок, 18 ). Один

Каменный инвентарь памятника Устье Реки Кутарей, слой 3.

1–20 – горизонт 1; 21–32 – горизонт 2.

1–4 – ретушированные микропластины; 5, 6 – проколки; 7 – остроконечник; 8 – объемный многофасеточный резец-дриль; 9, 16, 19 – скребки; 10, 11 – ножи; 12–15 – наконечники стрел; 17 – тесло; 18 – цапфенный топор; 20 – микроскребок; 21, 24 – ретушированные пластинки; 22, 23 – ретушированные микропластины; 25, 26 – наконечники стрел; 27, 28, 30 – скребки; 29 – проколка; 31 – фрагмент бифасиального орудия; 32 – тесло.

сделан из плитки сланцевой породы в технике фа-сонажа по всему периметру отдельности, с выделением цапф и пришлифовкой лезвия. Другой изготовлен из зернистого песчаника, полно стью фасонирован. Морфологически наиболее близкие изделия найдены на местонахождении Усть-Едарма II (в материалах III и VI уровней отложения культуры) [Липина, Лохов, Медведев, 2013, с. 88, 94].

Единичными экземплярами представлены долотовидное, выемчатое орудие, терочник.

Отдельно следует отметить объемный многофасеточный резец-дриль (1 экз.) (см. рисунок, 8 ). В сочетании с развитой микропластинчатой технологией, орудия такого типа, согласно последним исследованиям, ряд авторов относит к мезолитической традиции. В качестве ближайших аналогов можно выделить материалы культурного горизонта 2 многослойной стоянки Усть-Кова I, где представлена серия подобных орудий [Томилова и др., 2014, с. 82, 96]. Также изделия такого типа известны на территории Якутии, Континентального При-охотья (стоянки Хуреджа IV–VII, Нил-Устье) [Слободин, 2001, с. 35, 56].

В коллекции также присутствуют абразивные плитки (3 экз.), используемые в качестве инструментов для пришлифовки.

Остальную часть орудийного набора составляют фрагменты (10 экз.) и заготовки (2 экз.) бифа-сиальных орудий, фрагменты неопределимых орудий (32 экз.)

Отщепы с ретушью представлены 30 артефактами. Ретушь в большинстве случаев дорсальная краевая чешуйчатая. Также в коллекции присутствуют 14 сколов с ретушью утилизации.

Орудийный набор горизонта 2 составляет 95 экз. (3 %) и отличается от горизонта 1, прежде всего, отсутствием массивных рубящих форм, таких как топоры и тесла.

В данном горизонте также представлены микропластинки (10 экз.) и пластинки с ретушью (5 экз.) (см. рисунок, 21–24 ), ретушированные пластины (3 экз), одна пластинка-вкладыш(см. рисунок, 24 ), один остроконечник на пластине.

В коллекции широко представлены скребки (см. рисунок, 27, 28, 30 ): концевые на отщепах (10 экз.), двойные концевые на отщепах (1 экз.), концевые на пластинах (3 экз.), двойные концевые на пластинах (1 экз.), на технических сколах концевые (3 экз.), двойные на технических сколах (2 экз.) в основном с широким выпуклым/слабовыпуклым лезвием. Также у большинства орудий данной категории отмечается подправка в виде ступенчатой отвесной чешуйчатой ретуши и заполировка поверхности рабочего края.

В орудийном ансамбле выделены наконечники стрел (7 экз.), их заготовки (1 экз.) и фрагменты (3 экз.): овальные с прямым насадом (3 экз.), треугольные с вогнутым насадом (2 экз.), один – треугольный с черешком, один наконечник цэпаньско-го типа (см. рисунок, 26 ). Категория листовидных/ овальных бифасов представлена лишь единичными фрагментами (4 экз.) и заготовками (1 экз.).

Индустрия горизонта также отличается небольшим количеством тесел (2 экз.) (см. рисунок, 32 ), рубящие орудия представлены лишь одним фрагментом, скребел только 2 экз.: продольно-поперечное и бифасиально обработанное с оформленным местом для крепления (струг?) (см. рисунок, 30 ).

В индустрии горизонта также выделен один терочник и пять экземпляров абразивных плиток (одна с желобком).

Остальную часть орудийного набора составляют фрагменты (1 экз.) и заготовки бифасиаль-ных орудий, фрагменты неопределимых орудий (12 экз.).

Отщепы с ретушью также немногочисленны (10 экз.), еще 3 экз. с ретушью утилизации.

Исходя из приведенного анализа, можно заключить, что два культурных горизонта слоя 3 существенно отличаются друг от друга. Горизонт 1 более насыщен орудийными формами (290 экз.), в нем бóльший удельный вес имеют ретушированные пластинки, наконечники стрел, листовидные и овальные бифасы, а также массивные и шлифованные формы (рубящие орудия, тесла), в то время как в индустрии горизонта 2 последние практически отсутствуют. В целом, каменный инвентарь слоя 3 обладает чертами, характерными для эпохи неолита-бронзового века региона. Принимая во внимание ситуацию компрессионного характера отложений и техногенные нарушения, делать более детальные выводы о культурно-хронологической принадлежности комплекса преждевременно. Перспективными представляются детальное изучение керамических комплексов памятника и планигра-фический анализ, сопоставление с памятниками Кутарейского участка (Гора Кутарей, Сенькин (Синий) Камень, Ручей Поварный).

Список литературы Особенности орудийного набора слоя 3 стоянки устье реки Кутарей в Северном Приангарье

- Липина Е.А., Лохов Д. А., Медведев Г.И. О каменных топорах «с ушками» -цапфенных топорах Северной Азии//Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология, этнология, антропология. -2013. -№ 1 (2). -С. 71-101.

- Савин А.Н. Отчет об археологических раскопках стоянки Устье реки Кутарей 2010 г. (Кежемский район Красноярского края). -Новосибирск, 2011. -Т. I. -175 с.

- Слободин С.Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху неолита и раннего металла. -Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. -202 с.

- Томилова Е.А., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Кукса Е.Н., Михлаева Ю.М., Горельченкова О.А., Харевич В.М., Орешников И.А. Многослойная стоянка Усть-Кова I в Северном Приангарье: итоги исследования 2008-2011 гг.//Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология, этнология, антропология. -2014. -Т. 8. -С. 82-99.