Особенности патогенеза перифокальной зоны при олигодендроглиоме головного мозга

Автор: Каримов Женишбек Маликович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 3 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Глиальные опухоли головного мозга в отличие от других опухолей головного мозга часто имеют более обширную зону перифокального отека вокруг опухолевого узла. Особенности зоны перифокального отека зависят от гистогенеза и патогенеза опухолевой ткани. Мы часто наблюдаем обширную зону перифокального отека при относительно малых размерах опухоли и наоборот, незначительную зону перифокального отека относительно больших размеров опухоли головного мозга. Это доказывает, что размер зоны перифокального отека не зависит от размера опухоли головного мозга. Обширность зоны перифокального отека при глиальных опухолях головного мозга объясняется тем что, глиальные опухоли имеют быстрый реорганизованный и инвазивный рост, сопровождающийся двумя типами отека (вазогенный и цитотоксический), наличием выраженных сосудистых конволют и токсических влияний на здоровые клетки мозга продуктами распада жизнедеятельности опухолевых клеток. Во многих случаях причиной дислокационного и гипертензионного синдрома зачастую является не сама опухоль, а ее зона перифокального отека, приводящая к необратимым процессам. Множественные морфологические, сосудистые, водно-электролитные изменения в зоне перифокального отека, до и послеоперационные осложнения, связанные с зоной перифокального отека, вызывают интерес у специалистов. Зона перифокального отека является важной при решении вопроса об объеме оперативного вмешательства. Зона перифокального отека является буферной зоной между опухолью и здоровой мозговой тканью. В тоже время распадающиеся апоптозные ткани мозга являются объектом интоксикации и последующие глиозные участки являются причиной эпилептических приступов.

Олигодендроглиома, зона перифокального отека, глиальные опухоли, апоптоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14123423

IDR: 14123423 | УДК: 616.831-006.484.03-005.98-092

Текст научной статьи Особенности патогенеза перифокальной зоны при олигодендроглиоме головного мозга

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Зона перифокального отека встречается во всех объемных образованиях головного мозга, является обязательным компонентом патологического процесса при опухолевых заболеваниях [1, с. 188, 2, с. 57]. Зона перифокального отека играет основную роль в клинике опухолей головного мозга и влияет на исход заболевания. Изучение зоны перифокального отека или перитуморозной зоны в настоящее время является актуальной проблемой, так как эта зона является с одной стороны защитой здоровой ткани мозга, выполняющей барьерную функцию, а с другой стороны, является зоной «проблемы» в до- и послеоперационном отдаленном периодах заболевания [2, с. 58, 3, с. 17]. В остром периоде опухолевых заболеваний головного мозга перитуморозная зона является причиной дислокационного и гипертензионного синдромов и «управление» отечными клетками ведет к благоприятному исходу и тяжести состояния больного [2, с. 58, 4, с. 18, 5, с. 13]. По результатам исследования выявлены множественные патологические изменения в зоне перифокального отека, в виде инфильтрации опухолевых клеток за границами опухолевого очага, демиелинизации волокон и некроз белого вещества, реактивных процессов со стороны нейроглии, воспаления, кист, а также изменения сосудов в виде патологических конволют [3, с. 18, 4, с. 18, 6, с. 202]. В зависимости от степени отека определяются дозы лекарств, снижающих внутричерепное давление и угрозу дислокации структур мозга, ведущих к смерти пациента. По гистогенезу и локализации опухоли головного мозга различают разные типы отеков: вазогенный, цитотоксический и интерстициальный [5, с. 13, 7, с. 3]. Например, зона перифокального отека, чаще выражена при метастатических и глиальных опухолях головного мозга, чем при доброкачественных опухолях и внутримозговых гематомах головного мозга. На томографических исследованиях головного мозга, картина зоны перифокального отека отличается в разных долях мозга, в лобно-теменных долях в виде клина, в височной доли в виде трилистника. Особенно при глиальных опухолях головного мозга зона перифокального отека занимает около 3-5 см от опухолевого узла, наиболее разрушенная и в последующем не жизнеспособная зона расположена вблизи опухолевого узла на расстоянии 1-2 см. Вопрос объема оперативного вмешательства этого участка остается открытым, некоторые нейрохирурги считают необходимым удаление данной зоны [4, с. 18, 6, с. 202, 8, с. 776]. Исследование зоны перифокального отека вызывает интерес, так как возникает много вопросов по поводу лечения в до- и послеоперационном периодах, интраоперационных манипуляциях и прогноза.

Целью нашего исследование явилось изучение особенностей патогенеза перифокальной зоны при олигодендроглиомах головного мозга.

Методы и материалы исследования

В отделении нейрохирургии №2 Национального госпиталя Министерства здравоохранения Киргизской Республики в период с 2016 г. по 2021 г. произведено оперативное вмешательство 152 больным с диагнозом олигодендроглиома головного мозга. При гистологическом исследовании верифицированы три вида олигодендроглиом: олигодендроглиома Grade II степени у 63 больных; анапластическая олигодендроглиома Grade III степени у 39 больных и смешанная олигоастроцитома Grade III степени у 50 больных.

Всем больным кроме общеклинических анализов проведены магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга на аппарате PHILIPS INGENIA 1.5T (3), с контрастным веществом ОМНИСКАН 15 мл (режимы T1 AX, T2 AX, FLAIR COR, T2 SAG, FLAIR AX, DWI), интраоперационное исследование структур тканей зоны перифокального отека и микроциркуляции сосудов коры головного мозга над здоровой и пораженной зонами, с помощью транскраниального доплерографического (ТКДГ) исследования транскраниальным допплерографом (TCD) Rimed, Digi-Lite ТМ (датчик 2 МГц) и интраоперационная доплерография (ИОДГ) аппаратом SonoScape S6pro (линейный датчик 7.5 МГц, рабочая поверхность датчиков от 0,7 до 5,0 см). Гистоморфологические исследования проводились бинокулярными микроскопами «МИКМЕД-1» и «МБИ-1» в лабораториях кафедры патологической анатомии Киргизской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева. Биопсия ткани в зоне перифокального отека опухоли, где выраженные изменения легко отмывающиеся под влиянием струи жидкости физиологического раствора, на расстояние от опухоли 1,0 см фиксировались в 10% нейтральном и кислом формалине, фиксаторе Буэна. Срезы подготавливались толщиной 7-8 мкм стандартными методами, окрашивались общеизвестными методами: клетки по Ортегу и Александровской, нейрофибриллы по Бильшовскому, структуры нервных клеток по Нисселю, миелин и липиды по Лизону, РНК клетки по Браше. Содержание воды в тканях определялось методом высушивания [5, 6].

Результаты и обсуждения

Из общего числа проведенных операций по поводу олигодендроглиом головного мозга на олигодендроглиому Grade II приходилось 41,4±3,9 случаев, олигоастроцитому Grade III — 32,9±3,8 случаев, р˃0,05, и на анапластическую олигодендроглиому Grade III — 25,6±3,5 случаев, р˃0,05. Олигодендроглиома Grade II достоверно чаще встречалась у пациентов мужского пола (25,6±3,5), чем женского пола (15,8±2,9), р<0,001. Аналогичная картина наблюдалась и при анапластической олигодендроглиоме Grade III (16,4±3,0 и 9,2±2,3), р<0,05. Обратная тенденция выявлена при олигоастроцитоме Grade III, которая достоверно чаще встречалась у пациентов женского пола (18,4±3,1), нежели у мужского (14,5±2,8), р<0,001.

В основном встречались олигодендроглиомы глубинной локализации (25,6%), причем больше всего олигоастроцитома Grade III (9,9%) и олигодендроглиома Grade I (9,8%). Высок был удельный вес височной локализации (23,7%), особенно при олигодендроглиоме Grade II (11,2%). Значительная доля приходилась и на теменную локализацию (20,4%), преимущество олигодендроглиом Grade II (7,9%) и олигоастроцитом Grade III (7,3%). Локализация олигодендроглиом в лобной доли составила 19,1%, больше при олигодендроглиоме Grade II (7,3%) и олигоастроцитоме Grade III (6,6%). Меньше всего опухоль была локализована в затылочной доле головного мозга (11,1%), особенно при олигодендроглиоме Grade II (5,2%).

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №3. 2022

Таблица 1

ВИДЫ ОЛИГОДЕНДРОГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

Вид олигодендроглиомы Всего операций Пол

( Ui#'UJ

(n=152) мужчины (n=86) женщины (n=66) S о n P±m n P±m n P±m

Олигодендроглиома Grade II 63 41,4±3,9 39 25,6±3,5 24 15,8±2,9**21-75

Анапластическая 39 25,6±3,5 25 16,4±3,0 14 9,2±2,3*21-75

олигодендроглиома Grade III

Олигоастроцитома Grade III 50 32,9±3,8 22 14,5±2,8 28 18,4±3,1**21-75

Примечание : n — число наблюдений, P±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности, * - р<0,05, ** - р<0,001

Таблица 2

Удельный вес расположения олигодендроглиом в головном мозге

Вид олигодендроглиомы Локализация

|

Лобная |

Височная |

Теменная |

Затылочн |

Глубинная |

|

доля |

доля |

доля |

ая доля |

локализация |

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|||

|

Олигодендроглиома (n=63) |

Grade |

II |

11 |

7,3 |

17 |

11,2 |

12 |

7,9 |

8 |

5,2 |

15 |

9,8 |

|

Анапластическая олигодендроглиома (n=39) |

Grade |

III |

8 |

5,2 |

10 |

6,6 |

8 |

5,2 |

4 |

2,6 |

9 |

6,0 |

|

Олигоастроцитома (n=50) |

Grade |

III |

10 |

6,6 |

9 |

5,9 |

11 |

7,3 |

5 |

3,3 |

15 |

9,9 |

|

Всего |

29 |

19,1 |

36 |

23,7 |

31 |

20,4 |

17 |

11,1 |

39 |

25,6 |

||

Примечание: n – число наблюдений, % - удельный вес

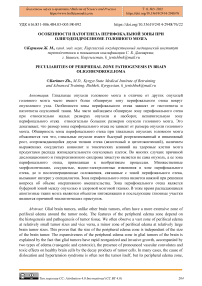

Опухоль олигодендроглиома возникает из глиальных клеток олигодендроцитов белого вещества мозга. Опухоль зачастую доброкачественная, растет медленно с экспансивноинфильтративным ростом, розовато-бледного цвета, с не четкими границами и контурами (Рисунок 1).

Рисунок 1. Гистологическая картина при олигодендроглиомах

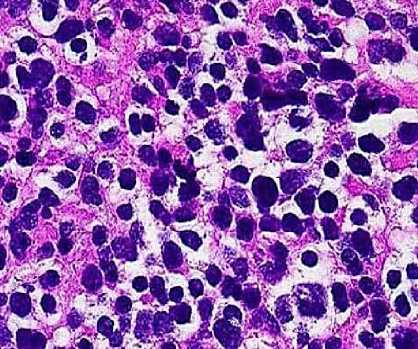

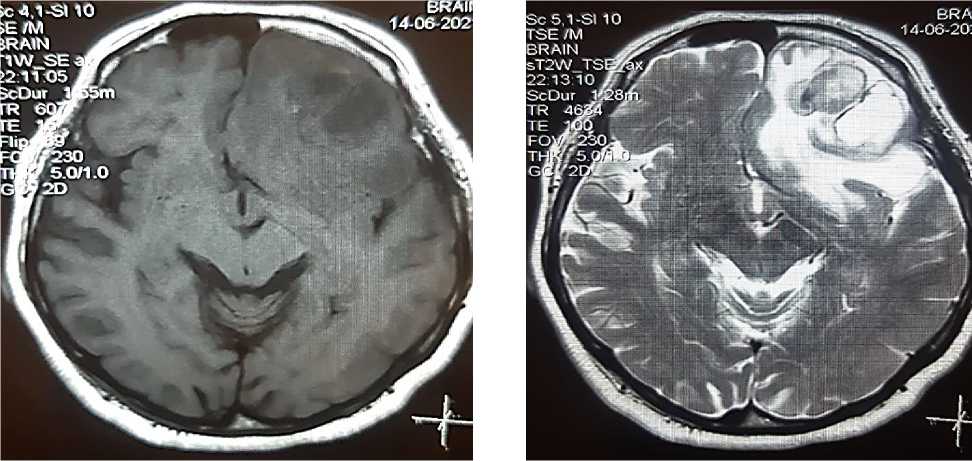

Олигодендроглиома, также как и астроцитома создает обширную зону перифокального отека не зависимо от собственного размера опухолевого узла, Grade III по данным МРТ исследования головного мозга создает зону перифокального отека в 1–2 раза, превышающую размеры опухоли (Рисунок 2).

Рисунок 2. Зона перифокального отека при олигоастроцитоме Grade III

Перифокальный отек является обязательным компонентом при объемных образованиях головного мозга в особенности при глиальных опухолях головного мозга. Глиальные опухоли, в том числе олигодендрогиома, имеют обширную зону перифокального отека, выраженность этой зоны усиливается по мере возрастания степени Grade. При морфогистологическом исследовании в зоне перифокального отека олигодендроглиомы вазогенный отек преобладает при олигоденроглиомах Grade I, а цитотоксический отек при анапластической олигодендроглиоме Grade III и олигоастроцитоме Grade III. Так же как и у других глиальных опухолях зона перифокального отека разделена на зоны по степени выраженности (Таблица 3).

Таблица 3

ЗОНЫ ПО СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ПЕРИФОКАЛЬНОГО ОТЕКА

|

Зона перифокального отека |

Число баллов |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Выраженность зоны перифокального отека |

слабая |

умеренная |

выраженная |

сильно выраженная |

обширная |

|

Расстояние зоны перифокального отека от опухоли |

1,0–1,5 см |

2,0–2,5 см |

3,0–3,5 см |

4,0–4,5 см |

больше 5,0 см |

Степень выраженности 1–2 баллов чаще при олигоденроглиомах Grade I, 2–3 баллов при анапластических олигодендроглиомах Grade II-III, 4–5 баллов чаще встречается при олигоастроцитомах Grade III степени. На магнитно-резонансной и компьютерной томографиях картина зоны перифокального отека идентична другим глиальным опухолям головного мозга. Зона перифокального отека белого вещества головного мозга отличается в зависимости от локализации. Например, в лобной и затылочной долях — в виде воронки, височной доле — трилистника, теменной доле — клина, глубинных отделах — кружева.

В зоне перифокального отека сильно повреждаются клетки головного мозга с демиелинизацией волокон вследствие повышения проницаемости клеточной мембраны эндотелия сосудов, увеличивая объем жидкости внутри- и внеклеточного пространств. Картина нечетких границ и контуров олигодендроглиом вследствие выраженной диффузной инфильтрации опухолевых клеток в зону перифокального отека до 2–3 см. На МРТ определяется цитотоксический отек с плотностью 26-24 HU и вазогенный отек с плотностью 22-18 HU. Вазогенный отек начинает преобладать над цитотоксическим отеком по мере увеличения степени злокачественности опухоли, который на МРТ изображениях проявляется в виде выраженной демиелинизации волокон белого вещества. Интраоперационный морфологический анализ ткани зоны перифокального отека показывает: мозговая ткань при механическом воздействии легко распадается, на расстояние 1–1,5 см от опухоли легко отмывается под струей жидкости, белесовато-желтого местами желто-зеленоватого цвета, консистенция дрябло-слизистая, зона мало сосудистая - артерии узкие, вены стазированы. Гистологическое исследование ткани зоны перифокального отека показало: патологические изменения практически идентичны верифицированным изменениям зон перифокального отека глиобластомы и астроцитомы. Выраженное нарушение цитоархитектоники корковой зоны, истончение толщины коры, демиелинизация волокон, гиперплазия и десквамация сосудов коры головного мозга. Нейроны и нейроглии недифференцировались, особенно в прилегающих к опухоли зонах перифокального отека, имелись форменные изменения глиальных клеток, в виде гиперплазии и гипертрофии астроцитов, вакуолизацией цитоплазмы олигодендроцитов.

Морфометрические показатели зоны перифокального отека показывают снижение клеточности в 3–4 раз, чем нормальные показатели клеточности белого вещества (345– 365±10,8 кл./мм2 и 900-950±17,8 кл./мм2). Обнаружены множественные мелкие пустоты, располагающиеся диффузно или скоплениями, образуя пористую структуру, местами мелкие кистозные изменения, единичные петрификаты (Таблица 4).

Таблица 4

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗОНЫ ПЕРИФОКАЛЬНОГО ОТЕКА

|

Зоны перифокального отека и морфологические изменений |

Зоны апоптоза |

Зона перифокального воспаление |

Зона реактивных изменений |

|

Макроскопические изменении |

Полная деструкция, бледно-желтая, дряблая, размягченная, ширина до 0,5-1,0 см. |

Бледная, частичная деструктивная, элементы размягчение, бессосудистая, ширина от 1см до 5см. |

Незначительно побледневшая, других изменений нет, ширина до 1 см. |

|

Разрежение белого вещества |

Изменение выраженные в виде микрокисты, пустот, спонгиоз, ширина до 2,0 см. |

Умеренное в виде сетчатых разрежений, ширина до 2-4 см. |

Незначительное с шириной 1 см. |

|

Гистологические изменении |

Аксонопатия, миелопатия, |

Демиелинизация, глиоз, ангиопатия, конволюты, |

Отечность и набухание аксонов, умеренно- |

|

Зоны перифокального отека и морфологические изменений |

Зоны апоптоза |

Зона перифокального воспаление |

Зона реактивных изменений |

|

глиоцитопения, зона шириной до 2 см. |

факультативные изменении, зона с шириной до 3-4 см. |

выраженная демиелинизация, с шириной до 1-2 см. |

|

|

Наличие воды |

+4,2±0,5% |

+3,0±0,4% |

+2,1±0,4% |

|

Наличие липидов |

Выраженное снижение липидов >60% |

Выраженное снижение липидов >50% |

Выраженное снижение липидов >30% |

|

МРТ картина |

Гиперинтенсивный сигнал |

Гиперинтенсивные сигнал |

Гипер-, изо-, гипоинтенсивные сигналы |

Вокруг олигодендроглиомы в мозговом веществе зона перифокального отека распространяется до 4,0–5,0 см, в зоне перифокального отека наблюдаются резкие изменения воды, липидов, натрия и калия. На расстоянии от опухоли до 0,8–1,0 см содержание воды увеличено почти на +4,2±0,5, а на расстояние до 1,5–2,0 см содержание воды на +3,0±0,4, р˃0,05. Повышение концентрации натрия на расстоянии до 0,8–1,0 см — 57,0±3,2, на 1,8–2,0 см — 42,0±2,5, р<0,001. Повышения калиевых показателей на расстоянии до 0,8–1,0 см — 49,0 ± 4,8, а на расстояние 2,0 см — 45,9±4,1, р˃0,05. Снижение липидов в белом веществе на расстоянии от опухоли 1,0 см до 0,51±0,07 г, на расстоянии 2,0 см — 0,77±0,09, p<0,01. Данные показатели указывают на процесс демиелинизации и повреждение миелиновых волокон (в норме — 1,24±0,14). Такая картина наблюдалась на расстоянии от опухоли 1-2 см в белом веществе, а на расстоянии 2-3 см показатель — 0,78±0,09, постепенная нормализация уровня липидов наблюдалась на расстоянии 3,5-4,0 см от расстояния опухоли в белом вещество головном мозге. В зоне перифокального отека на расстоянии от опухоли до 1,5-2,0 см имелся участок апоптоза в виде клеточной гибели, демиелинизации и деструкции нервных волокон (Таблица 5).

Таблица 5

Уровень воды, натрия, калия и липидов в зависимости от расстояния

|

Зона перифокального отека |

Вода, % |

Натрий, ммоль/кг |

Калий, ммоль/кг |

Липиды, г |

|

Белое вещество у очага до 1-2 см |

+4,2±0,6 |

57,0±2,6 |

49,0±4,5 |

0,51±0,06 |

|

Белое вещество на расстоянии до 2-3 см |

+3,0±0,5* |

42,0±3,0*** |

45,9±4,6* |

0,77±0,08** |

Примечание: * — р˃0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001.

По данным исследования, выраженные морфогистологические и водно-электролитные изменения в клетках мозга и межклеточном пространстве, структурные изменения сосудов и нервных волокон в зоне перифокального отека наблюдались при анапластической олигодендроглиоме и олигоастроцитоме Grade III. Механические и токсические воздействия опухоли на перитуморозную зону приводят к ряду патологических изменений в тканях и сосудах. Данные изменения происходят не только из-за агрессивных воздействий опухолевых клеток на здоровые участки мозга, но и из-за подключения защитных механизмов мозга с целью сохранения здоровых участков мозга от токсических и механических воздействий опухоли, являясь буферной зоной, дренируя токсические продукты распада клеток опухоли.

Выводы:

-

1. При глиальных опухолях головного мозга, в том числе олигодендроглиомах особенно Grade III степени образуется обширная зона перифокального отека, несмотря на размеры опухолевого узла и являются ведущей причиной внутричерепной гипертензии и дислокационного синдрома.

-

2. Условные деления зон перифокального отека по морфогистологическим параметрам позволило оптимизировать хирургическое вмешательство при удалении участков апоптоза в зоне перифокального отека и минимизировать послеоперационные осложнения.

-

3. При олигодендроглиомах, как и других глиальных опухолях,происходят грубые изменения водно-электролитного состава в клетках и межклеточном пространстве, выраженная гипергидратация, делипидизация, с появлением множественных кист и спонгиоз, петрификаты, ангиопатия и демиелинизация, с наличием обширной зоны необратимых процессов в клетках мозга-апоптоза.

-

4. Зона перифокального отека с помощью дренажной формы олигодендроглии и сосудистые капиллярные конволюты, являются защитой прилегающих здоровых тканей мозга, выполняя, функции буфера и санации продуктов жизнедеятельности и распада клеток опухоли, защищая от токсических воздействий на здоровые клетки мозга.

Список литературы Особенности патогенеза перифокальной зоны при олигодендроглиоме головного мозга

- Черданцева Т. М., Бобров И. П., Климачев В. В. Размер опухолевого узла и гистологическое строение перитуморозной зоны рака головного мозга // Фундаментальные исследования. 2013. №7-1. С. 188-193.

- EDN: QCDDIH

- Кожакметова А. О., Жетписбаев Б. Б., Сыгай Н. А. Клинические особенности и диагностика олигодендроглиом // Нейрохирургия и неврология Казакстана. 2019. №3 (56). С. 57-65.

- Корниенко В. И., Пронин И. Н. Магнитно-резонансная томография с препаратом Магневист при опухолях головного и спинного мозга // Вестник Рентгенологии и радиологии. 1997. № 2. С. 17-21.

- Коновалов А. Н., Корниенко В. И., Пронин И. Н. Магнитно-резонансная томография в нейрохирургии. М.: Видар, 1997. 472 с.

- EDN: QYXDVR

- Гайкова О. Н. Диагностика нарушений водно-электролитного обмена на секционном материале: автореф. дисс. …канд. мед. наук. М., 1985. 16 с.

- Burgy M., Chenard M. P., Noël G., Bourahla K., Schott R. (Bone metastases from a 1p/19q codeleted and IDH1-mutant anaplastic oligodendroglioma: a case report // Journal of Medical Case Reports. 2019. V. 13. №1. P. 1-5.

- DOI: 10.1186/s13256-019-2061-4

- Гайкова О. Н., Ган О. А. Диагностика нарушений водно-электролитного обмена на секционном материале. СПб., 1997. 9 с.

- De Robles P., Fiest K. M., Frolkis A. D., Pringsheim T., Atta C., St. Germaine-Smith C., Jette N. The worldwide incidence and prevalence of primary brain tumors: a systematic review and meta-analysis // Neuro-oncology. 2015. V. 17. №6. P. 776-783.

- DOI: 10.1093/neuonc/nou283 EDN: VGMXED