Особенности патологоанатомической картины острой лучевой болезни у человека в зависимости от характера и дозы воздействия

Автор: Лемберг В.К.

Статья в выпуске: S1, 2000 года.

Бесплатный доступ

Приводятся материалы патологоанатомической картины 5 больных, подвергшихся в аварийных условиях облучению в широком диапазоне доз (от 600 до 8600 бэр). Выделяются 3 типа течения острой лучевой болезни: 1) с ведущим значением в клинической картине и танатогенезе тяжелого повреждения центральной нервной системы в результате прямого ее поражения при дозах, превышающих 10000 бэр, и вследствие лучевого эндогенного токсикоза после облучения в дозах от 5000 до 10000 бэр; 2) с ведущим значением поражения кишечника при дозах от 1000 до 5000 бэр и 3) с ведущим значением поражения кроветворных органов - типичная форма острой лучевой болезни (

Короткий адрес: https://sciup.org/170169828

IDR: 170169828

Текст научной статьи Особенности патологоанатомической картины острой лучевой болезни у человека в зависимости от характера и дозы воздействия

Приводятся материалы патологоанатомической картины 5 больных, подвергшихся в аварийных условиях облучению в широком диапазоне доз (от 600 до 8600 бэр). Выделяются 3 типа течения острой лучевой болезни: 1) с ведущим значением в клинической картине и танатогенезе тяжелого повреждения центральной нервной системы в результате прямого ее поражения при дозах, превышающих 10000 бэр, и вследствие лучевого эндогенного токсикоза после облучения в дозах от 5000 до 10000 бэр; 2) с ведущим значением поражения кишечника при дозах от 1000 до 5000 бэр и 3) с ведущим значением поражения кроветворных органов - типичная форма острой лучевой болезни (< 1000 бэр).

Features of pathoanatomical picture of acute radiation sickness in a patient with regard to a type of exposure and radiation dose

Pathology picture for 5 patients exposed to radiation as a result of an accident is given. Radiation doses was ranged from 600 to 8600 rem. Three types of the course of acute radiation sickness are described, they are: 1) severe damage of the central nervous system caused by the direct effect of radiation on it at doses exceeded 10000 rem made a main contribution to the clinical picture of the disease and pathogenesis, this was caused by endogenic toxicosis following radiation exposure at doses ranged from 5000 to 10000 rem; 2) intestine damage at doses from 1000 to 5000 rem which made a main contribution to the clinical picture of the disease; 3) damage of haematopoietic system made a main contribution to the clinical picture of the disease - the typical form of acute radiation sickness (less 1000 rem).

Острая лучевая болезнь в биологическом ас пекте может рассматриваться как один из видов « травматической болезни » [1]. Среди физических травмирующих агентов , с которыми сталкивается современный человек , ионизирующая радиация занимает особое положение , так как у человека и животных в силу относительной стабильности низ кого уровня естественного фона , по - видимому , отсутствуют филогенетически выработавшиеся приспособительные реакции на повреждающее действие этого фактора . Последнее обстоятель ство обусловливает по сравнению с действием других травмирующих агентов значительно боль шую зависимость выраженности лучевых реакций организма от количественной характеристики об лучения .

Типичные для лучевой травмы функциональные и морфологические изменения наиболее отчетливо выявляются при действии больших доз ионизирующей радиации, вызывающих крайне тяжелую лучевую болезнь со смертельным исходом в ближайшие дни после воздействия. В этих случаях особенно заметны прямые тканевые повреждения, которые при более легком течении острой лучевой болезни выражены меньше, имеют преходящий характер или замаскированы в сложном комплексе прямых и опосредованных реакций организма. Поэтому изучение особенностей морфологических проявлений крайне тяжелой лучевой болезни человека представляет интерес не только с точки зрения практической прозекторской диагностики, но имеет и определенное значение для выяснения деталей патогенеза лучевых поражений. Однако в литературе имеется очень мало сведений о патологической анатомии лучевой болезни у человека, вызванной облучением в дозах, значительно превышающих абсолютно смертельную [2, 7, 8].

Мы имели возможность наблюдать 5 случаев смертельных исходов лучевой болезни у человека (табл. 1). У 4 больных развитие крайне тяжелой лучевой болезни было следствием кратковременного массивного внешнего облучения при внезапном возникновении неконтролируемой цепной ре- акции в экспериментальном ядерном реакторе. В момент аварии пострадавшие подверглись действию жестких γ-лучей, промежуточных и тепловых нейтронов, а также мягких рентгеновых лучей (последний фактор не мог быть учтен количественно). Суммарные ионизационные дозы в этих случаях составляли: 8430, 8620, 3060 и 2130 бэр. При этом дозы облучения головы и верхней половины туловища были в 2,5-4 раза меньше, чем дозы облучения нижних конечностей. Смертельные исходы в данных случаях наступили на 5, 6, 9 и 12-й день после аварии.

В пятом случае лучевая болезнь возникла в ре зультате внешнего γ - облучения , продолжавшегося 8-10 ч , при суммарной дозе около 600 р . Больной умер на 30- й день после окончания работы в зоне воздействия .

Таблица 1

Суммарные дозы и продолжительность жизни пострадавших после воздействия

|

Суммарная доза |

Продолжительность жизни после воздействия , дни |

|

8430 бэр |

5 |

|

8620 бэр |

6 |

|

3060 бэр |

9 |

|

2130 бэр |

12 |

|

600 р |

30 |

Патологическая картина в случаях смерти на 5- е и 6- е сутки характеризовалась относительно слабой выраженностью макроскопических изме нений органов и тканей . Имели место набухание и отек мозга , а также незначительные проявления геморрагического синдрома . Дистрофические из менения были наиболее заметны в пораженных участках скелетных мышц . Значительно более выраженные макроскопические изменения обна ружены при дозе 3060 и 2130 бэр ( смерть на 9- е и 12- е сутки ). Они заключались в развитии некроза слизистых пищеварительного тракта и поражен ных участков скелетных мышц , аплазии кроветвор ной ткани , наличии довольно распространенных множественных кровоизлияний , пневмонии .

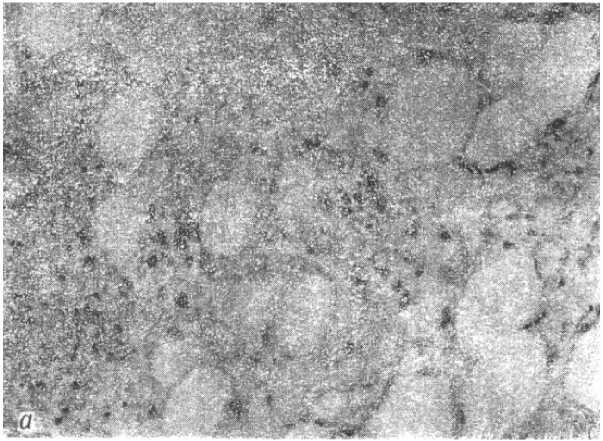

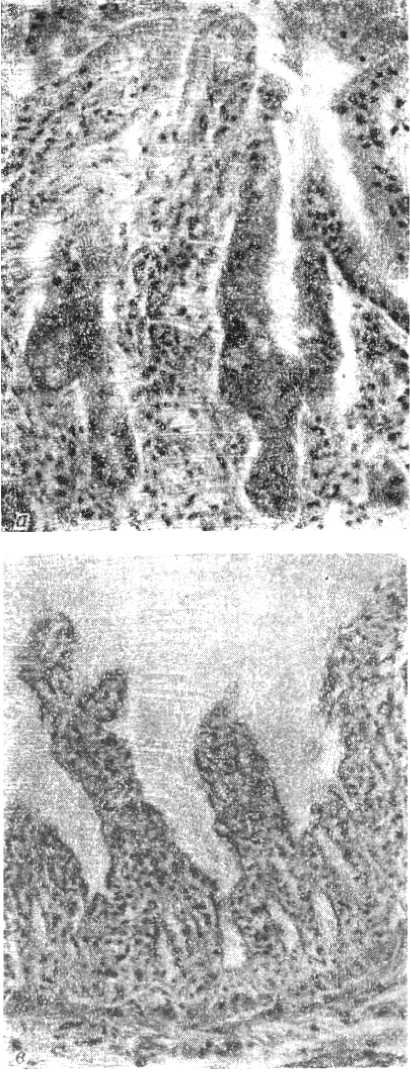

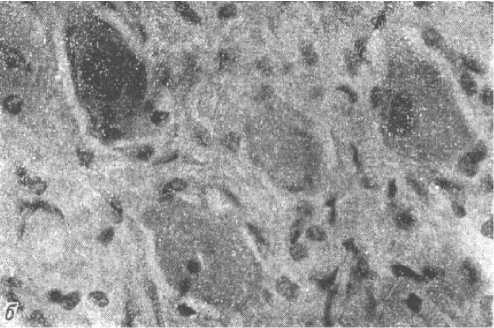

Гистологическое исследование в первых 4 слу чаях ( см . табл . 1) выявило значительные измене ния во всех органах и тканях . В костном мозгу поч ти полностью отсутствовали зрелые клетки белого ряда , а также молодые и созревающие клетки обоих рядов кроветворения . Среди сохранивших ся ядерных элементов костного мозга преоблада ли ретикулярные и плазматические клетки ( рис . 1, а ). При дозе 3060 бэр обращала на себя внима ние большая выраженность опустошения костного мозга ребер на стороне локальных поражений . Там же были отмечены дистрофические из менения ретикулярных клеток костного мозга .

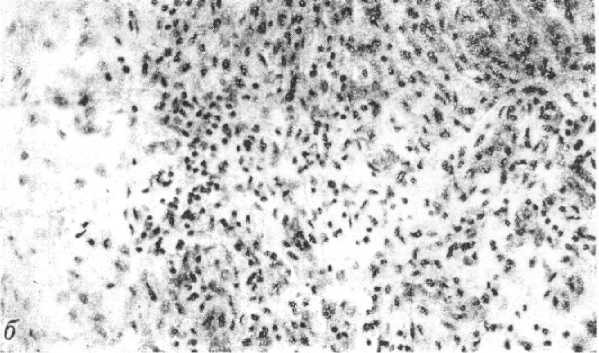

В лимфатических узлах в первых 4 случаях была заметна разница в выраженности аплазии в зависимости от локализации узлов. В лимфатических узлах шеи и брыжейки тонких кишок еще можно было различать вторичные узелки, а в паховых узлах сохранилась только отечная ретикулярная строма с единичными лимфоцитами (рис. 1, б). Для лимфатической ткани всех локализаций наряду с обеднением ее зрелыми лимфоцитами характерно наличие клеток с деформирован- ными ядрами, напоминавшими клубки слипшихся, набухших хромосом - (рис. 1, в, г, д). Подобные изменения ядер типичны для радиационного поражения - гибель клеток в процессе митоза [2, 7].

В отличие от первых двух в третьем и четвер том случаях ( смерть на 9- й и 12- й день ) в лим фатических узлах и особенно в селезенке была заметна пролиферация атипичных ретикулярных клеток . Однако эта пролиферация не имела ха рактера гиперплазии атипичной ретикулярной тка ни , которую обнаружили у японцев , пораженных при взрыве атомной бомбы и погибших на 6-10- й день [8].

" Радиация и риск ", 2000, специальный выпуск

Рис. 1. Изменения кроветворных органов а - случай 3. Костный мозг ребра. Кроветворная ткань отсутствует. Ретикулярная строма отечная с набухшими клетками и расширенными синусоидными кровеносными сосудами. Видны небольшие группы плазматических клеток. б - случай 1. Лимфатический узел паховой области. Почти полная аплазия вторичного узелка. Единичные пикно-тичные лимфоциты среди сплошного поля ретикулярных клеток. Гема-токсилин-эозин, 1х250. в, г, д - случаи 1, 2, 3. Лимфатические узлы. Пикнотичные и деформированные ядра лимфоцитов, некоторые из которых представляют собой конгломераты из набухших и слипшихся хромосом. Железный гематоксилин Гейденгайна, 1х2000

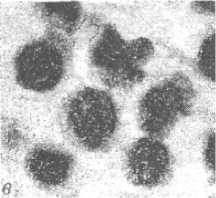

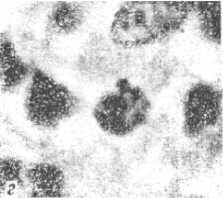

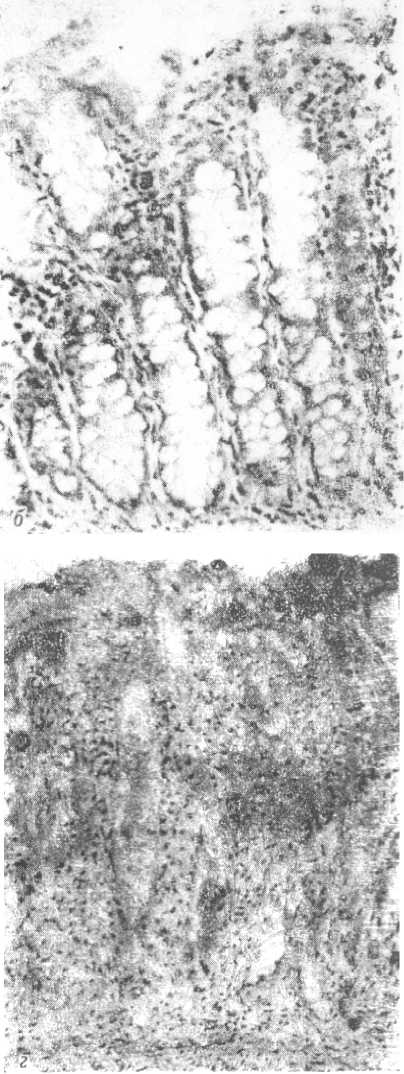

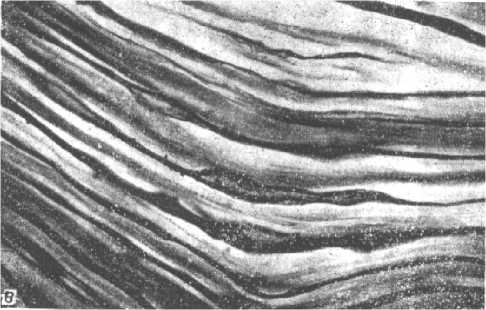

Рис. 2. Изменения слизистых оболочек кишечника а - случай 1. Тонкая кишка. Укорочение ворсинок, некроз их верхушек. Редукция крипт, деформация клеток их эпителия. Плазматические клетки в строме слизистой. Гематоксилин-эозин, 1х300. б - случай 1. Толстая кишка. Пикноз ядер и частичное слущивание клеток поверхностного эпителия. Обилие бокаловидных клеток в эпителии крипт. Гематоксилин-эозин, 1х300. в - случай 4. Тонкая кишка. Эпителиальный покров отсутствует. Строма деформированных ворсинок частично некротизирована. Гематоксилин-эозин, 1х250. г - случай 4. Толстая кишка. Покровный эпителий и эпителий крипт полностью слущен. Поверхностные слои собственной оболочки некротизированы и обильно имбибированы бактериями (на рисунке - темные массы). Демаркационное воспаление отсутствует. Сохранившаяся часть собственной оболочки отечная. Гематоксилин-эозин, 1х200

Во внутренних органах , центральной нервной системе и периферических нервных узлах най дены выраженные изменения мелких кровеносных сосудов ( плазматическое пропитывание , дефор мация и слущивание эндотелия ) вплоть до фиб риноидного некроза сосудистой стенки , который имел место в почках .

Несколько неожиданным и противоречащим общепринятым представлениям о замедлении свертываемости крови при лучевой болезни яви лось обнаружение в первом случае в мелких сосу дах легких и подкожной клетчатки обтурирующих тромбов . У данного больного прижизненно не от мечалось замедления свертываемости крови , а в день смерти (5- е сутки ) количество тромбоцитов в периферической крови составляло 120000 в 1 мм 3. У некоторых японцев , погибших в первые 2 недели после взрывов атомных бомб , также бы ли обнаружены тромбы в сосудах легких [8].

Микроскопические экстравазаты в первых 4 случаях встречались значительно чаще, чем это можно было предполагать на основе макроскопической картины вскрытия. В крупных кровеносных сосудах в данных случаях также были обнаружены изменения, главным образом эндотелия. Создавалось впечатление, что слущивание эндотелия, а иногда и разрушение интимы были более заметны в области локальных поражений.

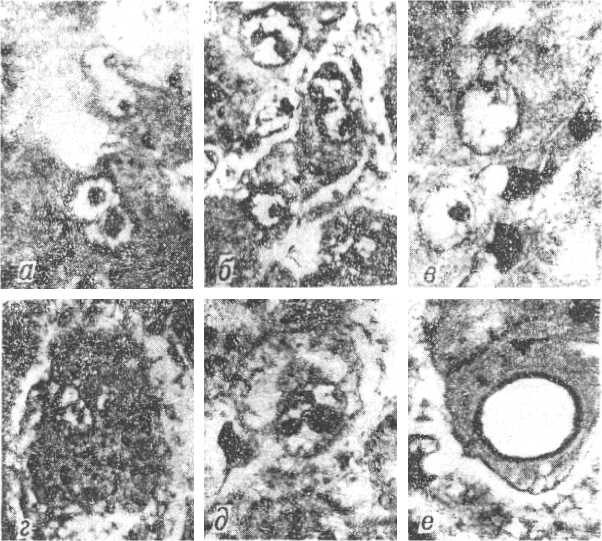

Во всех паренхиматозных органах в этих слу чаях микроскопически найдены отчетливые дис трофические изменения , которые в случае наи более ранней смерти (5- й день ) сочетались с на личием отдельных крупных эпителиальных клеток с набухшими , вакуолизированными , иногда амито - тически делящимися ядрами ( печень , почки , ги пофиз ). Особенно были выражены подобные ци тологические изменения в печени ( рис . 3). Эти изменения можно расценивать как выражение резкого извращения физиологической регенера ции , приводящего к гибели клеток .

Рис . 3. Случай 1. Печень. а, б - амитозы печеночных клеток; в, г - амитозы с образованием неодинаковых по величине дочерних ядер (почкование ядер); д - печеночная клетка с начальной стадией вакуолизации ядра; с - печеночная клетка с гигантским, полностью вакуолизированным ядром; железный гематоксилин Гейденгайна, 1 х1500

В почках обнаружены дистрофические изме нения эпителия мочевых канальцев ( преимуще ственно прямых отделов и собирательных трубо чек ). Поражение почечного эпителия было наибо лее заметно при гибели на 9- й и 12- й день . Значи тельно меньше изменились клубочки , в которых можно было наблюдать пикноз некоторых ядер эндотелия . Только в третьем случае имел место некроз капилляров единичных клубочков .

Выраженный отек межуточной ткани почек , от меченный во всех первых 4 случаях , мог сущест венно усиливать расстройство почечного кровооб ращения , связанное с местными изменениями сосудов и общими нарушениями гемодинамики , и в совокупности со всеми указанными моментами являться причиной преходящей олигурии , наблю давшейся у больных прижизненно .

Возможно , что в происхождении найденных в почках морфологических изменений определен ную роль играла интоксикация , но не только за счет разрушения скелетных мышц , как это имеет место при синдроме размозжения , а и вследствие чрезвычайно быстрого распада всех так называе мых радиочувствительных тканей . Обнаруженные изменения эпителия мочевых канальцев и клубоч кового аппарата по своему характеру и выражен ности не могли сами по себе вызвать наблюдав шуюся у больных азотемию , но , по - видимому , привели к значительному снижению возможности компенсаторного усиления выделительной функ ции почек .

Из желез внутренней секреции в первых 4 слу чаях наиболее измененными оказались надпочеч ники . В корковом веществе их наряду с уменьше нием липоидных включений можно было наблю дать очаги деструкции с образованием лакун в эпителиальных комплексах и появлением крупных капель коллоидоподобного вещества . В мозговом веществе надпочечников отмечено значительное уменьшение количества хромафинных включений .

В гипофизе наряду с отдельными дистрофи чески измененными эпителиальными клетками были видны хромофобные клетки с гигантскими ядрами . Отчетливые изменения эндокринных ост ровков поджелудочной железы в виде некроза клеток обнаружены только в одном случае .

В половых железах наблюдались обычные для радиационных поражений изменения зародыше вых клеток . В яичках вследствие распада и слу щивания сперматогенного эпителия в отдельных канальцах видны только одни клетки Сертоли . В яичниках зрелые и созревающие фолликулы раз рушены , сохранились только примордиальные фолликулы , значительная часть которых дистро фически изменена . Строма яичников пропитана кровью .

Во всех отделах головного мозга в первых 4 случаях найдены распространенные дистрофические изменения ганглиозных клеток (хроматолиз, вакуолизация протоплазмы, набухание, реже -сморщивание ядер). Эти изменения несколько резче выражены в клетках подбугорной области. Обращало на себя внимание, что в продолговатом мозгу наиболее повреждены невроны чувствительных ядер. Количество астроцитарных и олигодендроглиальных элементов несколько увеличено. Последние имели форму дренажных клеток. В первом случае можно наблюдать некоторое увеличение липофусциножировых включений в ганглиозных и глиальных клетках. Во всех 4 случаях отчетливо заметно набухание мякотных оболочек нервных волокон с образованием баллоноподобных вспучиваний, вакуолизацией и частичной демиелинизацией их, а также видны жировые включения в перицитах кровеносных капилляров мозга. Преимущественное повреждение в продолговатом мозгу чувствительных невронов показывает, что в происхождении морфологических изменений в центральной нервной системе и при столь больших дозах наряду с прямым повреждающим действием радиации и влиянием интоксикации продуктами распада тканей известную роль играет и резко усиленная импульсация с периферии.

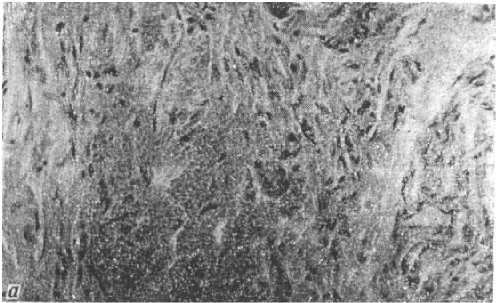

Дистрофические изменения в первых 4 случаях имели место также и в периферической нервной системе . В симпатических нервных узлах ( звезд чатый узел , солнечное сплетение ) найдены хро матолиз , набухание и пикноз ядер нервных клеток , а также огрубение и частичный лизис внутрикле точных нейрофибрилл ( рис . 4, а , б ). В нервных стволах пораженных отделов нижних конечностей можно наблюдать лентовидные и веретенообраз ные набухания , разрыхление , вакуолизацию и фрагментоз осевых цилиндров ( см . рис . 4, в ).

Локальные поражения нижней половины туло вища и нижних конечностей в первых 4 случаях ха рактеризовались глубокими некротическими изме нениями скелетных мышц при относительно меньшей выраженности поражения кожи . Микро скопических признаков первичности поражения кровеносных сосудов в измененных и соседних с ними участках мышц не было обнаружено . Лока лизация и резко ограниченное по глубине распро странение изменений скелетных мышц оправды вают предположение о прямом характере пораже ния ионизирующей радиацией мышечной ткани вместе с ее нервно - сосудистым аппаратом .

При дозе 600 р макро - и микроскопические из менения органов и тканей соответствовали пато логоанатомической картине смертельного исхода в III периоде острой лучевой болезни , вызванной действием ионизирующей радиации в дозах , близ ких к средней летальной . Эти изменения заключа лись в большей или меньшей атрофии кроветвор ной ткани костного мозга , лимфатической ткани селезенки , лимфатических узлов и солитарных фолликулов , в заметных проявлениях геморра гического диатеза , атрофии сперматогенного эпи телия половых желез , дистрофических измене ниях паренхиматозных органов .

Рис . 4. Изменения периферической нервной системы : а - случай 2. Звездчатый узел. Кровоизлияние в строму узла. Гема-токсилин-эозин, 1х250. б - случай 2. Солнечное сплетение. Хроматолиз протоплазмы, пикноз ядер и сморщивание клеток. Гематок-силин-эозин, 1х850. в - случай 3. Бедренный нерв. Разрыхление и вакуолизация набухших осевых цилиндров. Импрегнация серебром по Бильшовскому-Гросс, 1х1000

В пятом случае ( смерть на 30- е сутки заболе вания ) имели место выраженные проявления ин фекционных осложнений острой лучевой болезни : двусторонняя фиброзно - некротическая пневмо ния , очаговые язвенно - некротические изменения слизистых пищеварительного тракта . Необходимо отметить , что в данном случае в слизистых обо лочках кишечника наряду с изъязвлениями можно было найти малоизмененные участки , в которых были отчетливо заметны признаки физиологиче ской регенерации . Проявления регенерации в ви де отдельных очагов миелоидного кроветворения имели место и в костном мозгу . С наличием этих очагов , по - видимому , было связано наблюдавшее ся в последний день жизни больного некоторое увеличение числа лейкоцитов в периферической крови .

Представленное в настоящем сообщении крат кое описание патологоанатомических изменений при смертельных исходах острой лучевой болезни у человека после действия ионизирующей радиа ции в довольно широком диапазоне доз подтвер ждает мнение ряда авторов о том , что наиболее характерной и относительно специфической мор фологически выявляемой реакцией организма на лучевую травму является глубокое нарушение процессов физиологической регенерации [1, 4, 6].

Достаточно большие дозы ионизирующей ра диации могут вызвать непосредственное разру шение любой ткани организма , в том числе и так называемых радиорезистентных ( в наших случаях , например , мышечной ткани ). Если при данных дозах организм живет в течение некоторого вре мени после облучения , в тканях могут быть обна ружены наряду с разрушением признаки прекра щения , замедления или извращения процессов восстановления . Примерами таких нарушений в наших случаях являлись : прекращение гемопоэза , появление атипичных ретикулярных и плазмати ческих клеток , прекращение регенерации эпителия в слизистых пищеварительного тракта и в коже , появление в ранние сроки после воздействия крупных эпителиальных клеток с гигантскими или амитотически делящимися ядрами в печени , поч ках и гипофизе .

Сопоставление наших случаев друг с другом и с литературными данными показывает , что наряду с едиными закономерностями развития лучевых поражений характер клинических проявлений и морфологических изменений органов и тканей , а также значение последних в танатогенезе могут изменяться в зависимости от уровня доз облуче ния и связанного с ним возможного срока жизни пострадавших .

В клинической картине первых 2 случаев бо льшое место занимали симптомы нарушения дея тельности центральной нервной системы . Не которые из них напоминали проявления острей шей формы лучевой болезни . Однако в этих слу чаях дозы облучения головы вследствие нерав номерности воздействия были , по - видимому , не достаточны для развития данной формы лучевого поражения .

Резко выраженное опустошение костного мозга и значительное уменьшение количества лим- фоцитов в селезенке и лимфатических узлах к моменту смерти больных свидетельствовали о чрезвычайно быстро происходившем во время заболевания распаде клеточных структур. Эпителиальный барьер кишечника в этих случаях был еще не полностью разрушен. Учитывая высокую чувствительность центральной нервной системы к накоплению в крови азотистых шлаков, особенно аммонийных соединений, следует считать, что в первых двух случаях в патогенезе заболевания решающее значение имела быстро нарастающая эндогенная интоксикация продуктами распада белка, а причиной смерти являлся вызванный этой интоксикацией резкий отек мозга.

При дозах 3060 и 2130 бэр к моменту лета льного исхода эпителиальный барьер в тонком и толстом кишечнике полностью отсутствовал , были более заметны дистрофические изменения внут ренних органов и в некоторых из них были видны бактериальные скопления . На основании этого можно заключить , что в данных случаях в разви тии заболевания определяющее значение имело сочетание эндогенного токсикоза с экзогенным , а также наличие выраженных нарушений водно солевого равновесия .

На фоне развернутой картины типичной фор мы лучевой болезни непосредственными при чинами летальных исходов являлись инфекцион ные осложнения ( пятый случай ).

Представленные случаи заболеваний людей после облучения от 600 до 8620 бэр , а также экс периментальные данные нашей лаборатории [3, 5] позволяют высказать некоторые общие суждения о ведущих патогенетических механизмах и клас сификации острой лучевой болезни при различных дозах радиации . Эти суждения , отражающие в определенной мере связь между дозой воздейст вия , продолжительностью и прогнозом заболева ния , приобретают особенное значение для пра вильной организации медицинской помощи по страдавшим от действия ионизирующей радиации в условиях массовых поражений .

Особенности клиники и патологической анато мии заболевания , развивающегося у человека после воздействия радиации в дозах до 10000 бэр , в сопоставлении с литературными данными подтверждают практическую целесообразность сравнительно простой классификации острого лучевого поражения с выделением трех типов его течения .

-

I. Острая лучевая болезнь с ведущим значе нием в клинической картине и танатогенезе тя желого повреждения центральной нервной сис темы . Возможны два варианта : а ) прямое радиа ционное поражение центральной нервной системы при общем или местном облучении в дозах , пре вышающих 10000 бэр ( так называемая острейшая форма лучевой болезни ); б ) вторичное тяжелое нарушение деятельности центральной нервной системы вследствие лучевого эндогенного токси коза , обусловленного нарастающим накоплением в крови продуктов массивного распада тканей по сле общего облучения в дозах 5000-10000 бэр . Прогноз заболевания безнадежный , сроки наступ ления смертельного исхода при первом варианте

1-2- й день , при втором 5-6- й день после облу чения .

-

II. Острая лучевая болезнь с ведущим значе нием в клинической картине и танатогенезе по ражения кишечника возникает после общего облу чения в дозах 1000-5000 бэр . Определяющим па тогенетическим звеном является разрушение эпи телиального барьера между внутренней средой организма и содержимым кишечника вследствие прекращения регенерации эпителия . При рацио нальных профилактических и лечебных меро приятиях , по - видимому , возможны единичные слу чаи выживания . Ориентировочная продолжитель ность заболевания у человека ( до наступления летального исхода ) 9-12 дней .

-

III. Острая лучевая болезнь с ведущим значе нием в клинической картине и механизме воз можных смертельных исходов поражения крове творных органов . Типичная форма острой лучевой болезни при действии ионизирующей радиации в дозах , равных минимальной абсолютно летальной

или несколько меньших ее (200-1000 р ). Исход во многом определяется терапевтическими меро приятиями . Сроки наступления возможных смер тельных исходов весьма вариабельны ( как прави ло , 3-4- я неделя от начала заболевания ).

Список литературы Особенности патологоанатомической картины острой лучевой болезни у человека в зависимости от характера и дозы воздействия

- Давыдовский И.В. Архив патологии, 1957, 19, 9, 6.

- Гемпельман Л., Лиско Г., Гофман Д. Острый лучевой синдром. ИЛ, 1954.

- Голубитская Н.Н., Лемберг В.К. Бюллетень радиационной медицины, 1957, 3, 59.

- Краевский Н.А. Очерки патологической анатомии лучевой болезни. М., 1957.

- Кудашева Н.П., Левинский С.В. Бюллетень радиационной медицины, 1957, 3, 5.

- Стрелин Г.С. Медицинская радиология, 1956, 1, 1.

- Нamреrl Н. Virch. Arch. Pathol. Anat., 1936, 298, 376.

- Onghterson A.W., Warren Sh. Medical effects of the Atomic Bomb in Japan. 1956.