Особенности патоморфологической картины при пастереллезе у телят

Автор: Вахрушева Т.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучена патоморфологическая картина изменений органов и тканей павших телят при септической форме пастереллеза, установлены характерные патогномоничные для основного заболевания патолого-анатомические изменения, а также особенности проявления инфекции у молодняка крупного рогатого скота. Объектами исследования являлись трупы телят в возрасте от 6 до 9,5 месяцев, павших от септической (отечной) формы пастереллеза. Животные содержались в одном из фермерских хозяйств, расположенном на территории Красноярского края. В ходе исследования проводился забор материала для гистологического исследования - кусочки измененных органов и тканей, срезы изготавливались на микротоме «Техном МЗП-01», окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином. Для проведения дифференциальной диагностики в лабораторию отправлялся патолого-анатомический материал, во всех случаях исследования выявлялся возбудитель пастереллеза - штаммы P. multocida. Установлены патогномоничные для септической формы пастереллеза изменения в виде сочетания обширных серозно-воспалительных отеков подкожной и межмышечной клетчатки с острой лобарной серозно-катаральной, с геморрагическим акцентом пневмонией и острым катарально-геморрагическим гастроэнтеритом, сопровождающихся острым серозным воспалением регионарных пораженных органов лимфатических узлов при отсутствии воспалительно-гиперпластических изменений в селезенке на фоне выраженных общесептических явлений. У телят старшей возрастной группы обнаруживались очаги некрозов в печени. Выявлены особенности патоморфологической картины пастереллеза у телят в виде незначительной интенсивности проявления геморрагического диатеза, отсутствия признаков крупозной пневмонии, а также одновременного сочетания изменений, характерных как для отечной, так и для кишечной клинико-анатомических форм пастереллеза.

Телята, пастереллез, диагностика, патоморфология, патологоанатомическое вскрытие

Короткий адрес: https://sciup.org/140250696

IDR: 140250696 | УДК: 619: | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-8-115-123

Текст научной статьи Особенности патоморфологической картины при пастереллезе у телят

Введение . Пастереллез (лат. Рasteurellosis; синон. геморрагическая септецимия) – остро протекающая зоонозная инфекционная болезнь млекопитающих и птицы, характеризующаяся явлениями сепсиса, развитием крупозной плевропневмонии, серозно-воспалительных отеков подкожной и межмышечной клетчатки и геморрагическим диатезом. Возбудителем пастереллеза являются бактерии из рода Pasteurella – Pasteurella multocida и Pasteurella haemolytica. Заболеваемость пастереллезом животных и птиц регистрируется во всех регионах Российской Федерации, в том числе на территории Восточной Сибири [1–3]. Экономический ущерб от заболевания складывается из потерь от падежа, вынужденного убоя больных животных и затрат на проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. Пастереллез крупного рогатого скота характеризуется заболеванием животных всех возрастных групп, при этом наиболее восприимчивым к заболеванию является молодняк до шестимесячного возраста. Болезнь протекает, как правило, в виде энзоотий, летальность составляет от 10 до 75 % [1, 3–5].

В клинико-анатомическом отношении различают отечную, грудную и кишечную формы болезни. Сверхострое и острое течение пастереллеза сопровождается развитием септицемии, подострое или хроническое – развивается у более устойчивых к болезни животных или при проникновении в организм слабовирулентных пастерелл, при этом септицемия не развивается, а возбудитель локализуется в отдельных органах, чаще в легких [2, 3, 5–7]. Типичные па- толого-анатомические изменения выявляются в основном у взрослых животных, при этом у телят часто развивается сверхострая и острая форма, а патоморфологическая картина может быть стертой, что затрудняет посмертную диагностику болезни и делает необходимым более глубокое ее изучение [3, 8].

Цель исследования . Анализ картины пато-морфологических изменений органов и тканей при пастереллезе у телят с установлением патогномоничных для основного заболевания морфологических изменений.

Материалы и методы исследования . Объектом исследования являлись трупы телят (n=6) черно-пестрой породы в возрасте от 6 до 9,5 месяцев, содержащихся в одном из фермерских хозяйств Красноярского края, павших с клиническими признаками острого инфекционного заболевания. Вскрытие трупов проводилось методом частичного расчленения органокомплекса. Осуществлялся забор материала для гистологического исследования – кусочки измененных органов и тканей, Патологоанатомический материал фиксировался в 10%-м нейтральном растворе формалина, срезы изготавливались на микротоме «Техном МЗП-01», окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином, микроскопия проводилась на микроскопе «Levenhuk 320». Микрофотосъемку и анализ микрофотографий проводили на фотоаппарате Canon EOS 1100D.

В процессе патолого-анатомического вскрытия отобран материал для лабораторного исследования, который отправлялся в КГКУ «Красноярская краевая ветеринарная лаборатория». Во всех случаях исследования были выявлены возбудители пастереллеза – штаммы P. multocida.

Результаты исследования и их обсуждение. При сборе анамнеза павших животных установлено, что у телят в возрасте от 6 до 9,5 месяцев наблюдались клинические признаки, характерные для септической формы пастереллеза: общее угнетение, проявляющееся вялостью, анорексией и гипертермией, при этом температура тела поднималась до 41,3 ° С, наблюдалось отсутствие жвачки, сухость носового зеркальца, в первые сутки от начала клинических симптомов выявлялось выраженное ослабление перистальтики и отсутствие дефекации, на вторые сутки отмечалась диарея, фекалии – водянистые, с примесью жидкой слизи и незначительным количеством крови. У 50 % павших животных обнаруживались признаки острого серозно-катарального конъюнктивита. Через 24–26 часов отмечались признаки острой сердечной и дыхательной недостаточности -выраженная одышка, тахикардия, смерть животных наступала через 6-72 часа.

При наружном и внутреннем осмотре, а также при вскрытии естественных полостей у всех трупов на серозных покровах (особенно грудной полости - на костальной и легочной плевре и эпикарде), а также слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта выявлялись точечные кровоизлияния, при этом выраженность геморрагического диатеза была умеренной, в паренхиматозных органах характерные для пастереллеза петехиальные кровоизлияния макроскопически не выявлялись (рис. 2).

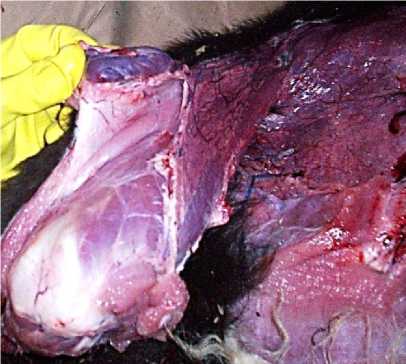

Рис. 1. Острый серозно-воспалительный отек в подкожной и межмышечной клетчатке в области шеи и передней грудной стенки

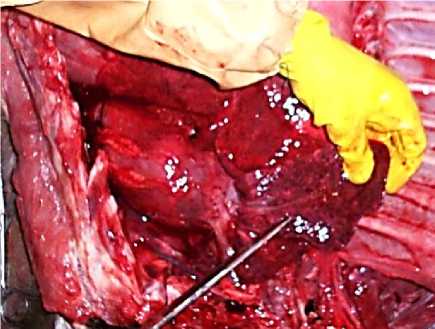

Рис. 2. Кровоизлияния на костальной плевре, зернистая дистрофия печени, острая лобарная серозно-катаральная пневмония

Картина патоморфологических изменений лимфатических узлов соответствовала острому серозному лимфадениту, наиболее выраженному в лимфоузлах, локализующихся в области головы, шеи и средостения, а также брыжейки – органы увеличены в объеме, интенсивно покрасневшие, капсула напряжена, на разрезе – повышенно влажные, с единичными кровоиз- лияниями под капсулой (рис. 3). Характерные для данного заболевания изменения выявлялись также в селезенке, которая во всех случаях вскрытия не была увеличена, а у 50 % животных – уменьшена (атрофия), серо-красного цвета, капсула сморщена, консистенция дряблая (рис. 4).

Рис. 3. Острый серозный лимфаденит (средостенные лимфатические узлы)

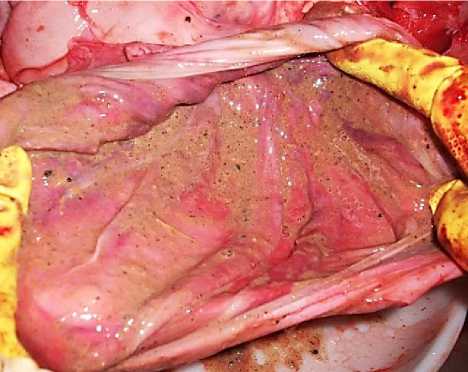

Рис. 4. Отсутствие воспалительно-гиперпластических изменений в селезенке (атрофия)

Изменения в легких в 100 % случаев характеризовались картиной острой двусторонней лобарной серозно-катаральной бронхопневмонии, у 50 % телят воспаление имело выраженный геморрагический оттенок. При этом ни в одном случае патолого-анатомического исследования не выявлялись признаки фибринозного воспаления, характерного для пастереллеза (рис. 5, 6).

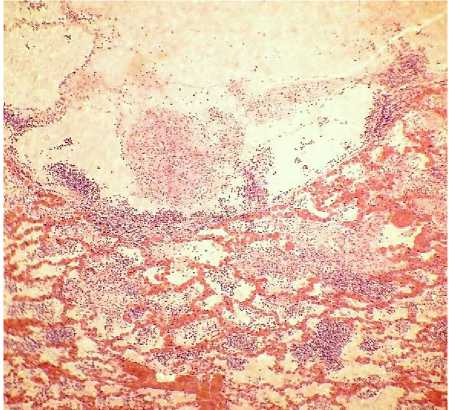

При гистологическом исследовании в ткани легких выявлялись признаки острого диффузного воспалительного венозно-капиллярного полнокровия с эритростазами и мелкими геморра- гиями в сочетании с полным отсутствием воздушности легочной ткани вследствие заполнения просветов альвеол серозным экссудатом, характеризовавшимся обилием в его составе эритроцитов и полиморфноядерных лейкоцитов. Межальвеолярные перегородки и интерстициальная ткань значительно отечны, утолщены, фибриллярная структура в некоторых участках полностью утрачена. Слизистая бронхов – в состоянии острого катара, утолщена, эпителий десквамирован, в просвете выявляется значительное количество слизистого экссудата с примесью эритроцитов и лейкоцитов.

Рис. 5. Острая лобарная серозно-катаральная бронхопневмония (орган на разрезе)

Рис. 6. Острая серозная пневмония: серозно-воспалительный отек альвеол и интерстициальной ткани; множественные геморрагии и обилие лейкоцитов в экссудате (окраска гематоксилином и эозином; × 100)

В паренхиматозных органах и миокарде выявлялись признаки острого венозного полнокровия и выраженной зернистой дистрофии, в результате чего специфический тканевой рисунок печени и почек был значительно сглажен, консистенция – дряблая, цвет бледный, серокрасный (рис. 9, 10). В печени двух телят девятимесячного возраста выявлялись очаги некрозов под капсулой и в паренхиме, в виде множественных участков неправильной округлой формы коричнево-серого цвета, на разрезе имеющих более плотную, по сравнению с окружающей тканью, консистенцию и матовую поверхность (рис. 10). Миокард приобретал вид ошпаренного мяса, также в сердце наблюдались признаки острого расширения преимущественно правых сердечных полостей с растяжением их стенки. Кровь в крупных сосудах и полостях сердца – плохо свернувшаяся, жидкая, с единичными рыхлыми свертками, темнокрасного цвета.

Рис. 7. Острый серозно-катаральный руменит

Рис. 8. Острый серозно-катаральный энтерит, гиперплазия и воспаление брыжеечных лимфатических узлов

Рис. 9. Острая застойная гиперемия и зернистая дистрофия почек

Рис. 10. Острое венозное полнокровие, зернистая дистрофия и очаги некрозов в печени теленка (возраст животного девять месяцев)

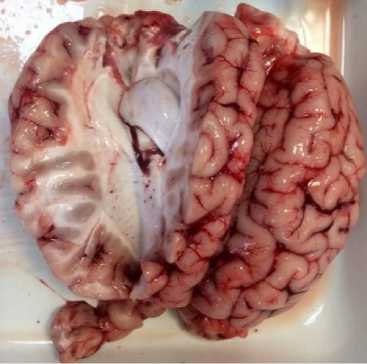

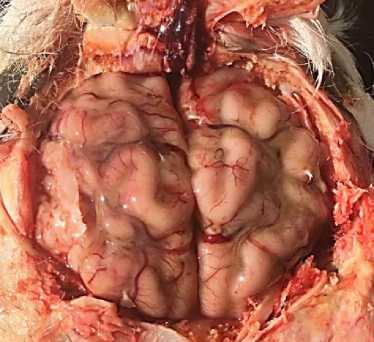

Изменения в тканях головного мозга при вскрытии всех трупов характеризовались картиной острого венозного полнокровия сосудов оболочек и вещества, а также отеком тканей органа (рис. 11). У трупов двух телят шести- и семимесячного возраста также выявлялись при- знаки острого серозного пахименингита, характеризующиеся утолщением твердой мозговой оболочки и скоплением под ней воспалительного выпота, при этом рисунок извилин – значительно сглажен, вещество мозга размягчено (рис. 12).

Рис. 11. Острое венозное полнокровие сосудов и отек вещества головного мозга

Рис. 12. Острый серозный пахименинигит и воспалительный отек тканей головного мозга

На основании проведенного патоморфологи-ческого исследования трупов, павших от пастереллеза телят, можно сделать вывод, что во всех случаях вскрытия выявлялся однотипный комплекс изменений органов и тканей, что дает основание считать его патогномоничным для данного заболевания, представляющим собой сочетание обширных диффузных участков серозновоспалительных отеков подкожной и межмышечной клетчатки в сочетании с острой серознокатаральной, с геморрагическим акцентом пневмонией, имеющей лобарное распространение, и острым серозно-катарально гастроэнтеритом. Характерными патоморфологическими проявлениями пастереллеза являются также острый серозный лимфаденит в сочетании с отсутствием воспалительно-гиперпластических изменений в селезенке на фоне выраженных общесептических явлений и наличие очагов некрозов в печени, выявляющихся у телят более старшего возраста (девять месяцев). Учитывая особенности клинических и патоморфологических проявлений болезни, данная клинико-анатомическая форма пастереллеза была определена как септическая (отечная). Однако необходимо отметить, что при секции всех трупов отмечались особенности па-томорфологической картины, которые могут затруднять посмертную диагностику пастереллеза у животных данной возрастной группы: незначительная интенсивность проявления некоторых характерных для пастереллеза изменений – стертая картина геморрагического диатеза, отсутствие признаков фибринозного воспаления легких.

Заключение . Патоморфологическая картина изменений при пастереллезе у молодняка крупного рогатого скота может быть стертой, характеризуясь отсутствием типичных для данного заболевания изменений, выявляющихся у взрослого поголовья, – лобулярной или лобарной крупозной некротизирующей пневмонии в сочетании с фибринозным плевритом и перикардитом, что необходимо учитывать при патолого-анатомической и дифференциальной диагностике геморрагической септицемии у телят. Полученные в ходе вскрытия трупов павших телят данные интересны также одновременным сочетанием изменений, характерных как для отечной, так и для кишечной клиникоанатомических форм пастереллеза.

Список литературы Особенности патоморфологической картины при пастереллезе у телят

- Барашкин М.Т., Петрова О.Г. Профилактика острых респираторных заболеваний крупного рогатого скота при промышленных технологиях содержания // Ветеринария Кубани. 2014. № 3. С. 9-11.

- Стрельченя И.И. Изучение определяющей роли серовариантов Pasteurella multocida, выделенных от телят в инфекционной патологии // Эпизоотология, иммунология, фармакология и санитария. 2006. № 2. С. 32-34.

- Ханеев В. Пастереллез крупного рогатого скота // Животноводство России. 2015. № 11. С. 45-47.

- Колосов А.А. Пастереллезы животных, принципы контроля их эпизоотических процессов. Новосибирск: Сиб. отд-е ГНУ ИЭВСиДВ, 2007. 206 с.

- Мальцева Б.М. Долгосрочное прогнозирование эпизоотической ситуации как результат эпизоотологического мониторинга [геморрагическая септицемия и пастереллез крупного рогатого скота] // Ветеринария. Реферативный журнал. 2000. № 2. С. 426.

- Сарыглар Л.К. Пастереллез животных в Республике Тыва // Вестник КрасГАУ. 2019. № 10 (151). С. 105-109.

- Abubakar M.S., Zamri-Saad M. Clinico-pathological changes in buffalo calves following oral exposure to Pasteurella multocida B:2 // Basic and Applied Pathology. 2011. № 8. P. 130-135.

- Diagnosis of Pneumonic Pasteurellosis in Buffalo Calves with Reference to the Role of Vitamin D. / E. Noura E. Attia, Yasmin H. Bayoumi, Elshaima M. Fawzi and Mosa M. Bahnass // Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 2016. № 11. P. 783-793.