Особенности перестройки артериального русла большеберцовой кости при замещении дефекта берцовых костей многоуровневым удлинением проксимального отломка (экспериментальное исследование)

Автор: Шевцов В.И., Борзунов Д.Ю., Петровская Н.В., Осипова Е.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2005 года.

Бесплатный доступ

Исследование основано на опыте замещения пострезекционных дефектов большеберцовой кости двухуровневым удлинением проксимального отломка большеберцовой кости в условиях сохраненного медуллярного кровотока. Изучены особенности восстановления артериального русла большеберцовой кости на различных этапах наблюдения. С использованием компьютерных технологий дана количественная характеристика ремоделирования внутрикостного русла питательной артерии.

Дефект, двухуровневое удлинение, питательная артерия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120802

IDR: 142120802

Текст научной статьи Особенности перестройки артериального русла большеберцовой кости при замещении дефекта берцовых костей многоуровневым удлинением проксимального отломка (экспериментальное исследование)

Методы несвободной костной пластики по Г.А. Илизарову базируются на идее дозированного перемещения в дефект несвободного костного фрагмента, связанного с окружающими тканями кожно-мышечным лоскутом [1]. В результате выполненных комплексных экспериментальных исследований была определена зависимость костеобразования от состояния внутрикостного кровообращения удлиняемого отломка [2, 3, 4, 5, 6, 7]. В ходе эволюции технологии удлинения отломков экспериментально апробированы новые способы замещения костных дефектов [8, 9]. Учитывая роль кровоснабжения в дистракционном остеогенезе и возрас- тающее увеличение функциональной нагрузки на сосудистую систему оперированного органа в условиях замещения костных дефектов многоуровневым удлинением отломков, нами были определены задачи настоящего исследования.

Цель исследования – изучить особенности васкуляризации большеберцовой кости в условиях замещения пострезекционного дефекта многоуровневым удлинением отломка при сохранении медуллярного кровотока; дать количественную характеристику ремоделирования внутрикостного русла берцовых костей на различных этапах восстановления целостности сегмента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальной моделью был выбран дефект берцовых костей в дистальном метадиафизе, составляющий 20,9±0,3 % от исходной длины большеберцовой кости. Дефект создавали оперативным путем, отломки берцовых кос- тей фиксировали аппаратом Илизарова. Нарушение целостности проксимального отломка большеберцовой кости выполняли на уровне нижнего края бугристости и на 1,0-1,5 см дистальнее входа в костномозговую полость пита- тельной артерии. В I серии опытов дополнительную кортикотомию выполняли после перемещения несвободного фрагмента на половину величины сформированного дефекта берцовых костей. Во II серии опытов кортикотомии были выполнены на двух уровнях одновременно. Перемещение сформированных фрагментов в ме-жотломковом диастазе начинали через 6 суток после операции с суточным темпом 1 мм за 4 приема. В I серии экспериментов дистракцию на уровне дистальной кортикотомии начинали на сутки раньше. Таким образом, в I серии экспериментов формирование дистракционных регенератов на двух уровнях было последовательным, во II серии одновременным.

Животных выводили из опытов введением летальной дозы 5 % тиопентала натрия в следующие сроки наблюдения: перед началом перемещения фрагментов (II серия) и перемещения дистального фрагмента (I серия); после окончания перемещения фрагментов; через месяц и по окончании периода фиксации; через 6 месяцев после снятия аппарата. Артериальную сеть большеберцовой кости контрастировали путем посмертного заполнения сосудов тазовой конечности через бедренную артерию массой Гауха.

Для определения количественных параметров сосудистой сети использовали компьютерный анализ изображений ангиограмм в двух проекциях, который выполняли на анализаторе изображений «Нейронное зрение» (Версия 2.0) и аппаратно-программном комплексе, включающем устройство для ввода изображений, персональный компьютер IBM 486DX-33 и интегрированный пакет прикладных программ ДиаМорф-Cito (Версия 1.1. Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 98/219-137) [10]. Цифровой материал обрабатывали в программе Microsoft Excel-97. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки (М±m). Значимость различий определяли с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни [11].

Для получения результатов в абсолютных единицах (мм и мкм) перед измерением параметров выполняли геометрическую калибровку по изображению объекта-шкалы известного размера - 30 мм (30000 мкм), введенного одновременно с анализируемым изображением.

С целью исследования интенсивности кровоснабжения исследуемых участков и определения ориентировки сосудов на изображениях ангиограмм измеряли площади участков, суммарную площадь сечений сосудов, диаметры сосудов.

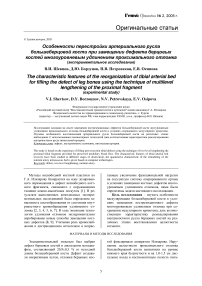

На изображениях ангиограмм оконтуривали подлежащие исследованию участки и измеряли их площади (рис. 1, а). Для измерения суммарной площади сосудов выделяли их на изображении, выполняя интерактивную сегментацию. В результате получали бинарное изображение, на котором сосуды принимали значение интенсивности равное 255 и имели белый цвет, фон изображения был черного цвета и имел интенсивность равную 0 (рис. 1, б). Полученные значения использовали для расчета индекса кровоснабжения (ИК), представляющего собой отношение суммарной площади сечений сосудов к площади исследуемого участка [12, 13]. Индекс кровоснабжения характеризовал уровень васкуляризации исследуемого участка.

б

а

Рис. 1. Фрагмент изображения ангиограммы большеберцовой кости (собака № 0781): а оконтуренный участок проксимального фрагмента; б – бинарное изображение исследуемого участка (сосуды белого цвета)

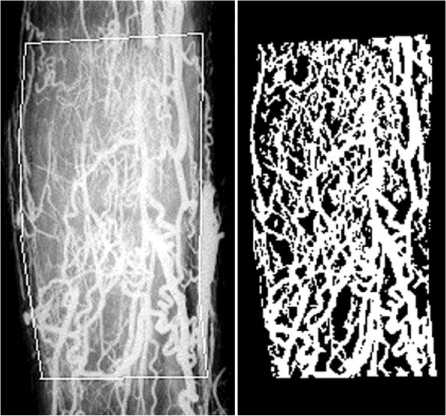

Для измерения диаметров сосудов фрагмент изображения исследуемого участка выделяли стандартной прямоугольной рамкой и увеличивали в 18 раз, далее выполняли высокочастотную фильтрацию для получения четкого изображения границ сосудов (рис. 2, а). По длине сосуда накладывали 10 поперечных отрезков, измеряли их длину в мкм и рассчитывали средний диаметр каждого измеренного сосуда (рис. 2, б). При использовании данной методики удалось получить достаточно четкое изображения сосудов, имеющих диаметр от 100 мкм, что свидетельствовало об отношении их к артериальному руслу. Диаметры сосудов микроциркуляторного русла на ангиограммах определить не удалось из-за их небольшой величины (до 100 мкм).

а б

Рис. 2. Фрагмент изображения ангиограммы большеберцовой кости (собака № 0781): а повторное выделение участка стандартной рамкой для увеличения изображения; б фрагмент изображения, увеличенный в 18 раз и измерение диаметров сосудов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

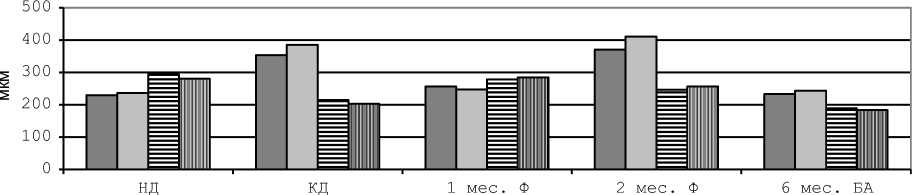

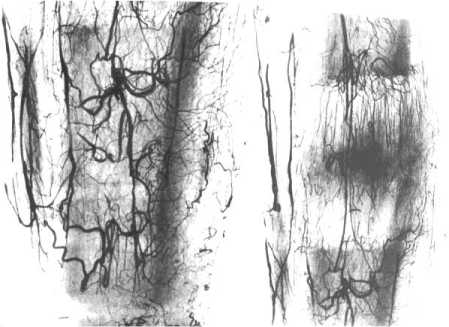

На посмертных вазограммах большеберцовой кости перед началом дистракции бассейн внутрикостной питательной артерии был заполнен массой Гауха (рис. 3). Целостность а. nutricia на уровне кортикотомий проксимального отломка была сохранена. Отмечалось усиление сосудистого рисунка в эпиметафизарных отделах отломков большеберцовой кости, терминальное русло ветвей внутрикостной артерии было расширено. На рентгеновазограммах визуализировали многочисленные медуллярно-периостальные анастомозы.

а б

Рис. 3. Рентгеновазограммы большеберцовых костей собак: а – № 1370 (I серия опытов), 7 дней фиксации проксимального дистракционного регенерата, начало дистракции в зоне дополнительной кортикотомии, срок эксперимента – 26 дней; б - № 1347 (II серия опытов), начало дистракции, срок эксперимента – 7 дней. Инвертированное изображение

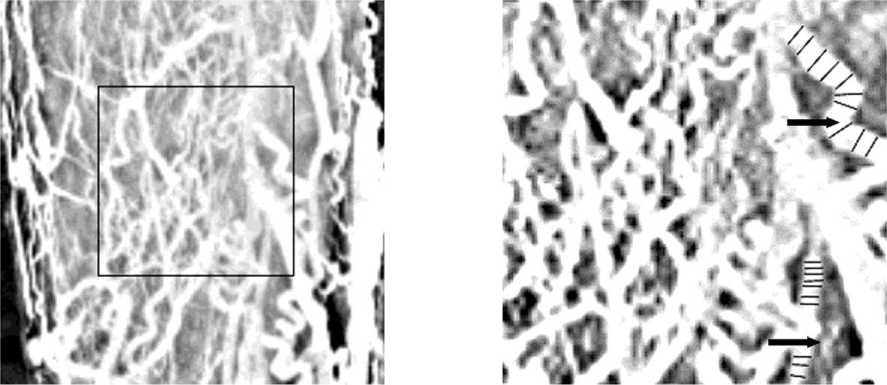

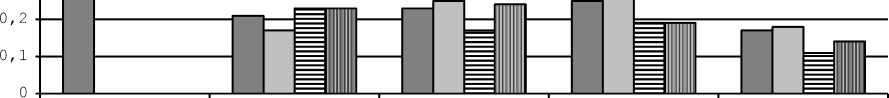

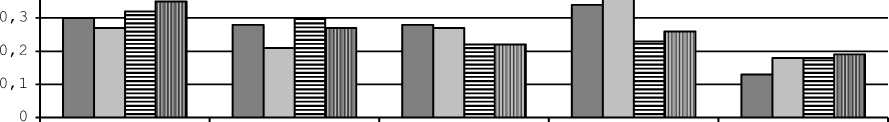

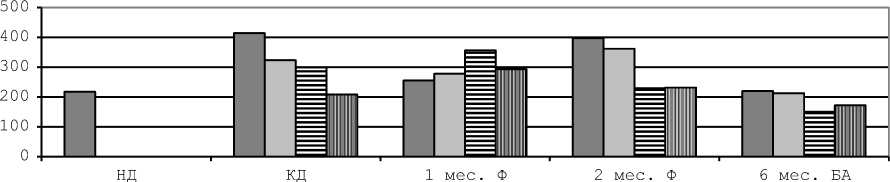

В I серии опытов индекс кровоснабжения (ИК) проксимального дистракционного регенерата составлял 0,29 0,08, при диаметре новообразованных сосудов 217,5 12,5 мкм (рис. 4 и 5). На участке проксимального регенерата сосуды имели ориентацию преимущественно по направлению вектора приложения сил дозированного растяжения. Индекс кровоснабжения проксимального фрагмента составлял 0,30 0,02, дистального – 0,27 0,01. Повышение ИК фрагментов во II серии опытов соответственно до 0,32 0,03 и 0,35 0,01 было связано с более выраженными расстройствами внутрикостной гемоциркуляции в сформированных фрагментах после одномоментного двухуровневого нарушения целостности проксимального отломка большеберцовой кости и затруднением или временным прерыванием венозного оттока. Артериальная гиперемия фрагментов обеспечивалась увеличением притока крови к сегменту из-за присутствия аппарата, а также выполненного оперативного вмешательства (при условии сохранения сети магистральных сосудов большеберцовой кости). Регистрируемые различия ИК были также связаны с различными моделируемыми условиями замещения пострезекционного дефекта, так, начало дистракции зоны дополнительной кортикотомии в I серии опытов совпадало по срокам с началом – 7 днями фиксации проксимального дистракционного регенерата. Различные показатели ИК были также связаны с присутствием самого дистракционного регенерата и изменением топографии периостальных сосудов. К концу периода перемещения дистального фрагмента до стыка с противолежащим дистальным отломком в I серии опытов выявляли дальнейшее усиление артериальной сосудистой сети проксимального, дистального отломков и обоих перемещенных несвободных фрагментов. Увели- чение диаметра сосудов дистракционных регенератов (проксимальный – до 414,3 52,01 мкм, р 0,001; дистальный регенерат – до 323,5 14,15 мкм, р 0,05) и обоих перемещенных фрагментов (проксимальный – 353,5 11,02 мкм, р 0,001; дистальный фрагмент – 385,04 20,1 мкм, р 0,001) было связано с сохранением артериальной гиперемии всего сегмента (рис. 5). Индекс кровоснабжения проксимального дистракционного регенерата (0,29 0,08, р 0,05) не имел значимых различий с регистрируемыми ранее значениями перед началом дистракции зоны дополнительной корти-котомии (рис. 4). Дистальный дистракционный регенерат имел ИК, равный 0,17 0,07 (р 0,05). В дистальном дистракционном регенерате была заполнена массой Гауха нисходящая ветвь питательной артерии. В костных отделах дистального дистракционного регенерата определяли многочисленные артериальные сосуды, имевшие продольную направленность (рис. 6).

Во II серии опытов на рентгеновазограммах большеберцовой кости к окончанию периода перемещения фрагментов также выявляли усиление сосудистого рисунка за счет расширения эпифизарных, метафизарных артерий и бассейна внутрикостной питательной артерии. К этому сроку наблюдения незначительно снижались высокие стартовые показатели ИК несвободных фрагментов до 0,30 0,01, р 0,05 (проксимальный фрагмент) и 0,27 0,01, р 0,001 (дистальный фрагмент), связанные, на наш взгляд, с более выраженными расстройствами гемоциркуляции при одновременном перемещении сформированных фрагментов (рис. 4, б).

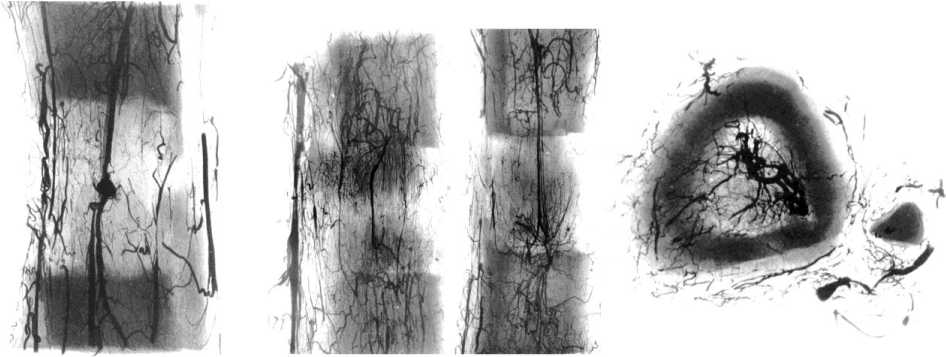

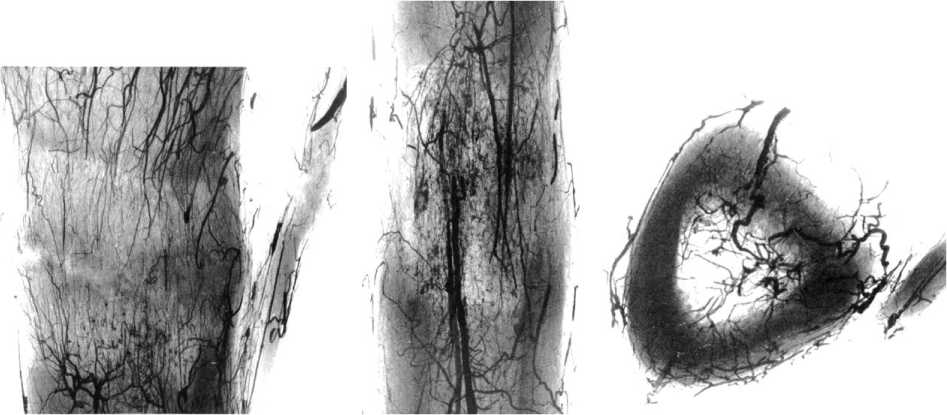

В зоне проксимального дистракционного регенерата определяли многочисленную сеть новообразованных сосудов (рис. 7, а). Артерии проксимального костного отдела имели продольную ориентацию, доходили до «зоны роста» дистракционного регенерата и в отдельных участках пересекали ее. Проксимальный дистракционный регенерат имел ИК 0,23 0,01 (рис. 4). В дистальном регенерате визуализировался магистральный отдел нисходящей ветви питательной артерии (рис. 7, б). Сосудистая сеть дистракционного регенерата была более «бедной», хотя продольно ориентированные новообразованные сосуды определяли в обоих костных отделах регенерата. Средний диаметр сосудов был равен 208,2 19,4 мкм (р 0,001), что значительно меньше значений среднего диаметра сосудов дистального регенерата при аналогичном периоде наблюдения в I серии опытов (рис. 5, а). В корковых пластинках перемещенных фрагментов имелись многочисленные медуллярнопериостальные анастомозы (рис. 7, в).

0,4

0,3

НД КД 1 мес. Ф 2 мес. Ф 6 мес. БА

-

1 серия проксимальный регенерат 1 серия дистальный регенерат

-

2 серия проксимальный регенерат 2 серия дистальный регенерат

0,5

0,4

НД КД 1 мес. Ф 2 мес. Ф 6 мес. БА

-

1 серия проксимальный фрагмент 1 серия дистальный фрагмент

-

2 серия проксимальный фрагмент 2 серия дистальный фрагмент

б

Рис. 4. Индекс кровоснабжения: а – дистракционных регенератов; б – несвободных фрагментов (НД – начало дистракции; КД – конец дистракции; Ф – фиксация; БА – без аппарата)

-

1 серия проксимальный регенерат 1 серия дистальный регенерат

-

2 серия проксимальный регенерат 2 серия дистальный регенерат

1 серия проксимальный фрагмент 1 серия дистальный фрагмент

2 серия проксимальный фрагмент 2 серия дистальный фрагмент

б

Рис. 5. Диаметр сосудов: а – дистракционных регенератов; б – несвободных фрагментов (НД – начало дистракции; КД – конец дистракции; Ф – фиксация; БА – без аппарата)

Рис. 6. Фрагмент рентгеновазограммы большеберцовой кости собаки № 5115 (I серия опытов), дистальный дистракционный регенерат, 25 дней дистракции в зоне дополнительной кортикото-мии, срок эксперимента – 53 дня. Инвертированное изображение а б

Рис. 7. Фрагменты рентгеновазограмм большеберцовой кости собаки № 2305 (II серия), 19 дней дистракции, срок эксперимента – 26 дней: а - проксимальный регенерат, прямая проекция, б - дистальный регенерат, боковая проекция, в - поперечник проксимального перемещаемого фрагмента. Инвертированное изображение

В I серии опытов к 30-му дню периода фиксации на вазограммах большеберцовой кости сохранялось усиление рисунка внутрикостных сосудов за счет ветвей 3, 4-го порядка. Уменьшался диаметр сосудов в сравнении с предыдущим сроком наблюдения (рис. 5, б). Кровоснабжение фрагментов осуществлялось по бассейну внутрикостной питательной артерии и периостальной сети (рис. 8). В корковых пластинках фрагментов продолжали функционировать расширенные ме- дуллярно-периостальные анастомозы. Индекс кровоснабжения проксимального фрагмента не имел существенных различий с предшествующим сроком наблюдения (0,28 0,03, р 0,05), ИК дистального фрагмента незначительно возрастал до 0,27 0,04, р 0,05 (рис. 4). Артериальное русло дистракционных регенератов формировалось в основном за счет сосудов костномозговой полости. В дистальном дистракционном регенерате контрастировали нисходящую ветвь пита- тельной артерии. Архитектоника сосудистого русла была представлена в проксимальном костном отделе нежной сетью многочисленных продольно ориентированных новообразованных сосудов, пересекающих «зону роста». Сосудистый рисунок дистального отдела регенерата был «беднее» и состоял из немногочисленных дихотомически и трихотомически делящихся сосудов (рис. 9). Индекс кровоснабжения проксимального регенерата незначительно увеличивался до 0,23 0,02 (р 0,05), ИК дистального регенерата значительно возрастал - до 0,25 0,06 (р 0,05). Средний диаметр новообразованных сосудов проксимального регенерата уменьшался до 255,3 27,5 мкм (р 0,01), дистального – до 278,5 29,2 мкм (р 0,05), что было связано с постепенным восстановлением гемоциркуляции в костномозговой полости большеберцовой кости в результате слияния сосудов костных отделов регенератов, формированием микроциркулятор-ного русла регенератов и уменьшения диаметра сосудов во фрагментах в сравнении с периодом окончания дистракции.

а б

Рис. 8. Фрагменты рентгеновазограмм большеберцовых костей собаки № 1255 (I серия), 30 дней фиксации дистального дистракционного регенерата, срок эксперимента – 85 дней: а - прямая проекция дистального перемещенного фрагмента; б - прямая проекция дистального дистракционного регенерата. Инвертированное изображение

Во II серии опытов через 30 дней фиксации сегмента аппаратом сосудистый рисунок большеберцовой кости оставался усиленным за счет терминальных ветвей сохраненной питательной артерии и эпиметафизарных сосудов. На отдельных вазограммах визуализировалась удлиненная на величину проксимального диастаза внеканальная часть внутрикостной питательной артерии. При этом в перемещенных фрагментах заполнялись контрастом ее ветви и терминальные отделы (рис. 9). Учитывая большую нагрузку на сосудистую систему оперированной конечности при одновременном удлинении проксимального отломка большеберцовой кости, несколько усугубились расстройства гемоциркуляции в сформированных фрагментах в сравнении с предыдущим сроком наблюдения в этой серии и с показателями ИК фрагментов в I серии опытов через месяц фиксации. Индекс кровоснабжения составлял 0,22 0,02 (р 0,001) проксимального и 0,22 0,001 (р 0,001) дистального фрагмента, при этом отмечалось значительное расширение сосудов перемещенных фрагментов, средний их диаметр увеличивался до 278,5 23,2 мкм (р 0,05) и 284,5 22,7 мкм (р 0,01) (рис. 4, 5). Подобный эффект одновременного двухуровневого перемещения фрагментов свидетельствовал о напряжении кровоснабжения также со стороны периостальных сосудов. В формировании сосудов новообразованных участков кости преобладало участие сосудов бассейна a.nutricia, сохраненных в перемещенных фрагментах костномозговой полости. Cохраненная во фрагментах сеть внутрикостной питательной артерии обеспечивала процессы «созревания» дистракционных регенератов и формирование сосудистого русла в зоне слияния их костных отделов. Подобное предположение подтверждалось увеличением диаметров новообразованных сосудов в обоих регенератах (рис. 5, а) и повышением ИК дистального регенерата, где сохранялась нисходящая ветвь питательной артерии (рис. 4, а). Невысокий ИК проксимального регенерата был связан с поддержанием остеогенеза в этой зоне сетью метафизарных сосудов, относящихся в большинстве к микроцир-куляторному руслу, и терминальными отделами восходящих ветвей питательной артерии.

Рис. 9. Фрагмент рентгеновазограммы большеберцовой кости собаки № 1446 (II серия), 30 дней фиксации, срок эксперимента – 55 дней: А – передняя большеберцовая артерия, Б – внекостная часть a. nutricia, В – канальная часть a. nutricia, Г, Д – восходящие и нисходящие ветви a. nutricia. Инвертированное изображение

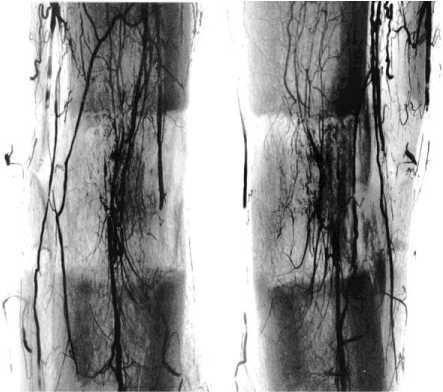

К окончанию периода фиксации (61,6 4,1 дня) в I серии опытов процессы костеобразования в диастазах и перемещенных несвободных фрагментах сопровождались восстановлением магистрального кровотока по бассейну внутрикостной питательной артерии с сохранением усиленного сосудистого рисунка диафиза большеберцовой кости. В результате частичной редукции периостального артериального сосудистого русла число периостально-медуллярных анастомозов уменьшилось по сравнению с предыдущими сроками эксперимента, единичные из них превратились в крупные артериальные сосуды. Средний диаметр сосудов проксимального фрагмента увеличивался до 370,4 10,3 мкм (р 0,01), дистального – до 411,1 34,6 мкм (р 0,01) (рис. 5, б). Сосудистая сеть новообразованных участков кости была представлена многочисленными артериальными сосудами разного калибра с сохраненной продольной направленностью (рис. 10). Индекс кровоснабжения проксимального дистракционного регенерата достигал 0,25 0,06 (р 0,05), дистального – 0,32 0,05 (р 0,05).

По окончании периода фиксации во II серии опытов (59,2 6,6 дня) продолжалось ремоделирование сосудистой сети восстановленной большеберцовой кости по магистральному типу. В сравнении с предыдущими сроками наблюдений этой серии и аналогичным сроком исследования в I серии на вазограммах большеберцовой кости отмечали «обеднение» сосудистого рисунка за счет уменьшения количества медуллярнопериостальных анастомозов и отсутствия контрастирования сосудов 4, 5 порядков. Визуальную картину подтверждали полученные цифровые данные. Сосуды проксимального фрагмента имели средний диаметр 246,4 13,5 мкм (р 0,05) и дистального – 256,6 19,4 мкм (р 0,05), при ИК проксимального фрагмента 0,23 0,04 (р 0,05) и дистального – 0,26 0,02 (р 0,05) (рис. 5, б; 4, б). В новообразованных участках кости имелась сеть продольно ориентированных сосудов (рис. 11). Проксимальный дистракционный регенерат имел ИК 0,19 0,03, дистальный 0,19 0,02 (р 0,05) (рис. 4). При организации сосудистой сети средний диаметр сосудов проксимального регенерата уменьшался до 229,1 17,5 мкм (р 0,05), дистального – до 231,8 15,1 мкм (р 0,01) (рис. 5, а).

а б в

Рис. 11. Фрагменты рентгеновазограмм большеберцовых костей собаки № 1334 (II серия), 58 дней фиксации, срок эксперимента – 62 дня: а - проксимальный регенерат; б - дистальный регенерат, боковые проекции; в - поперечник проксимального перемещенного фрагмента. Инвертированное изображение

Рис. 10. Фрагменты рентгеновазограмм дистального дистракционного регенерата собаки № 1190 (I серия), 46 дней фиксации дистального дистракционного регенерата, срок эксперимента – 99 дней. Инвертированное изображение

Безаппаратный период эксперимента характеризовался дальнейшим ремоделированием артериальной сети большеберцовой кости. Контрастной массой заполнялись нисходящая и восходящая ветви a. nutricia. Терминальные артерии нисходящей ветви прослеживались на всем протяжении дистального фрагмента, дистракционного регенерата и зоны стыка отломков. Диаметры эпифизарных, метафизарных сосудов и внутрикостной артерии значительно уменьшались. В I серии опытов средний диаметр сосудов в проксимальном регенерате уменьшался до 219,9 28,2 мкм (р 0,01), в дистальном до 212,6 25,1 мкм (р 0,01), во II серии соответст- венно сосуды новообразованных участков кости имели диаметр 150,1 5,5 мкм, – 172,5 12,5 мкм (р 0,01) (рис. 5, а). Артерии новообразованных участков кости сохраняли преимущественную продольную ориентацию. В результате редукции периостальной сосудистой сети перемещенных фрагментов сохранялись немногочисленные медуллярно-периостальные анастомозы, осуществляющие связь между периостальными и внутрикостными сосудами большеберцовой кости. Индекс кровоснабжения проксимального фрагмента уменьшался до 0,13 0,06 (р 0,01), дистального – до 0,18 0,05 (р 0,01) (рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование показало, что при возмещении дефекта берцовых костей многоуровневым удлинением проксимального отломка создаются благоприятные условия для восстановления анатомо-функциональной целостности внутрикостной артериальной сосудистой сети поврежденной большеберцовой кости. Процесс остеогенеза при двухуровневом удлинении проксимального отломка большеберцовой кости протекал в условиях артериальной гиперемии оперированного сегмента. Многоуровневое щадящее нарушение целостности отломка большеберцовой кости, подлежащего удлинению, не прерывало приток крови к сформированным фрагментам по бассейну внутрикостной питательной артерии. Заполнение артериальной сосудистой сети фрагментов и сохранение в них медуллярного кровотока выявляли на всех этапах чрескостного остеосинтеза. Расширение артериального сосудистого русла носило компенсаторный характер и, вероятно, было связано с затруднением венозного оттока из перемещаемых фрагментов и временным расстройством внутрикостной гемоциркуляции. Рециркуляция в перемещаемых фрагментах обеспечивалась ремоделированием периостальной сосудистой сети с формированием медуллярно-периостальных анастомозов, функционирование которых поддерживало магистральное кровоснабжение во фрагментах и перераспределяло кровоток. Выбранный режим перемещения фрагментов являлся оптимальным, так как на всех этапах эксперимента на вазограммах вместе с новообразованными сосудами дистракционных регенератов визуализировалась артериальная внутрикостная сосудистая сеть фрагментов с медуллярно-периостальными анастомоза- ми. Изменение архитектоники сосудистой сети большеберцовой кости не сопровождалось грубыми циркуляторными расстройствами гемодинамики и зависело от периода наблюдения. Количественная оценка сосудистого русла большеберцовой кости позволила получить объективные показатели изменений внутрикостной сосудистой сети в I и II сериях опытов. Наиболее пролонгированное расстройство гемоциркуляции во фрагментах было выявлено во II серии опытов при одномоментном нарушении целостности проксимального отломка большеберцовой кости и одновременным перемещением сформированных фрагментов. Условия I серии опытов оказались более благоприятными для восстановления внутрикостного медуллярного кровотока. Ремоделирование артериального сосудистого внутрикостного русла большеберцовой кости проявлялось расширением терминальных отделов питательной артерии, подключением к гемоциркуляции периостальной системы кровотока и функционированием периостальномедуллярных анастомозов в условиях увеличения функциональной нагрузки на сосудистую систему оперированного сегмента, направленную на адекватное кровоснабжение несвободных фрагментов и новообразованных участков кости. В новообразовании сосудов дистракционных регенератов преобладало участие сосудистой сети костномозговой полости фрагментов при активном участии в васкуляризации периостальных сосудов фрагментов. Редукция периостально-медуллярных анастомозов наступала не ранее чем через 6 месяцев безаппарат-ного периода после организации единого сосудистого бассейна восстановленной внутрикостной питательной артерии.