Особенности первичного расщепления в индустриях развитого верхнего палеолита стоянки Ушбулак по данным ремонтажа (на материалах слоя 5.1)

Автор: Павленок Г.Д., Бочарова Е.Н., Таймагамбетов Ж.К., Анойкин А.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии в вузах

Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам комплексного анализа, направленного на выявление специфических характеристик техники первичного расщепления методом ремонтажа в индустрии слоя 5.1 стоянки Ушбулак, а также результатам сопоставления с другими индустриями стоянки. Проведенный анализ материалов слоя 5.1 позволил реконструировать три стратегии расщепления камня, определяющие облик этой индустрии. Сравнение материалов с индустрией слоев 7-6 показало принципиальные различия в сырьевых предпочтениях, техниках первичного расщепления и орудийных наборах создателей этих ассамбляжей. Отсутствие какой-либо преемственности между каменными индустриями нижней пачки слоев Ушбулака и слоем 5.1 дополнительно подчеркивается продолжительным хронологическим перерывом между ними. Общий анализ данных, основанный в первую очередь на радикальных изменениях в структуре и технологических составляющих каменных индустрий, позволяет предположить, что в палеоколлективах, населявших Шиликтинскую долину, произошли кардинальные изменения в интервале 35-25 тыс. л. н.

Ушбулак, восточный казахстан, развитый верхний палеолит, технологии расщепления камня, первичное расщепление, ремонтаж

Короткий адрес: https://sciup.org/147240539

IDR: 147240539 | УДК: 902.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-5-20-34

Текст научной статьи Особенности первичного расщепления в индустриях развитого верхнего палеолита стоянки Ушбулак по данным ремонтажа (на материалах слоя 5.1)

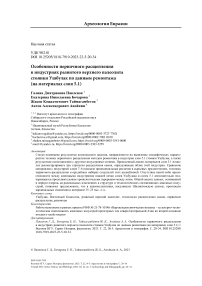

Долгое время территория Казахстана, за исключением его южной предгорной части, оставалась крайне бедной территорией по наличию стратифицированных палеолитических стоянок, особенно в северо-восточной его части, где до последнего времени единственным многослойным объектом оставалась стоянка Шульбинка, расположенная в среднем течении Иртыша. Ситуация в регионе начала меняться в результате работ Российско-Казахской экспедиции ИАЭТ СО РАН и Национального музея РК (2015–2022 гг.), когда на территории Восточно-Казахстанской области были открыты стратифицированные стоянки каменного века Карасай и Ушбулак [Shunkov et al., 2017; Anoikin et al., 2019; Pavlenok et al., 2021]. Материалы стоянки Ушбулак (рис. 1, 1 ), являющейся в настоящее время ключевым объектом верхнего палеолита в регионе, позволили во многом по-новому взглянуть на вопросы генезиса и развития индустрий поздних этапов палеолита в этой части Центральной Азии.

Рис. 1. Общая информация о стоянке Ушбулак:

1 – расположение на карте; 2 – вид на памятник (снято с С);

3 – стратиграфический разрез юго-восточной стенки раскопа 1

Fig. 1 . General information about the Ushbulak site:

1 – location on the map; 2 – view of the site (taken from N);

3 – stratigraphic section of the south-eastern wall of the excavation 1

Стоянка располагается в восточной части Шиликтинской долины (Зайсанский район Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан), на левом борту руч. Восточный (рис. 1, 2 ) [Shunkov et al., 2017]. В ходе исследования толща рыхлых отложений на памятнике общей мощностью до 7 м была разделена на восемь геологических слоев, отражающих шесть основных этапов развития рельефа в районе стоянки:

-

• слой 8 – пачка плохо сортированных щебнисто-дресвянистых отложений с включением единичных глыб в тяжелосуглинистом заполнителе; отложения селевых потоков;

-

• слои 7 – щебнисто-дресвянистые отложения с супесчаным заполнителем; пролювиальный генезис;

-

• слой 6 – суглинки от тяжелых до легких (вверх по разрезу); пролювиально-склоновый генезис;

-

• слои 5–4 – супеси тяжелые, в верхней части – дресвяно-песчаные; пролювиально-склоновый генезис;

-

• слои 3–2 – супеси, обогащенные дресвяно-песчаным материалом; делювиально-пролювиальный генезис;

-

• слой 1 – современный гумусовый горизонт.

В семи слоях был зафиксирован археологический материал (слои 7–1), который по совокупности данных был разделен на четыре основных культурно-хронологических комплекса, совпадающих с основными палеогеографическими этапами. Это начальный верхний палеолит (слои 7–6), развитый верхний палеолит (слои 5.1–4), финальный верхний палеолит (слои 3–2) и эпоха палеометалла (слой 1) [Anoikin et al., 2019].

Наиболее массовый и выразительный материал (~ 16 000 экз.) залегал в слоях 7–6 и отражал все этапы каменного производства – от отбора отдельностей каменного сырья до оформления орудий. Активное исследование этих материалов проходило по нескольким направлениям, включая атрибутивный, трасологический и экспериментальный методы, что позволило существенно продвинуться в понимании технологий, используемых древними обитателями стоянки в период начального верхнего палеолита [Харевич и др., 2020, Anoikin et al., 2019, Kharevich et al., 2022]. Вместе с тем, хотя археологический материал верхних слоев стоянки и был существенно беднее (~ 1 300 экз.), однако также позволяет охарактеризовать особенности каменного производства на следующих этапах верхнего палеолита. Так, материалы из слоя 5.1, сформировавшиеся в результате кратковременного посещения территории памятника древними людьми, позволяют наглядно продемонстрировать разнообразие технических приемов обработки камня на этом этапе развития литического производства, в том числе методом ремонтажа, часто недоступного исследователям в силу объективных причин (сохранность материалов, хозяйственная специфика объекта и т. д.).

Целью данной работы является детальная реконструкция схем расщепления камня в индустрии слоя 5.1. Этот ассамбляж относится к развитому верхнему палеолиту и датируется хронологическим интервалом 22–21 тыс. л. н. [Курбанов и др., 2021]. Основными задачами исследования, таким образом, являются проведение комплексного анализа специфики техники первичного расщепления в индустрии слоя 5.1 и сравнение результатов, полученных методом ремонтажа, с техническими характеристиками ядрищ и сколов. Также в круг задач входит сопоставление полученных данных с результатами анализа других индустрий стоянки, в первую очередь с комплексами начального верхнего палеолита.

Методика

Технологический анализ каменной индустрии предполагает максимально полную реконструкцию технологического цикла обработки каменного сырья на конкретном археологическом памятнике. Поставленная цель достигается преимущественно с помощью трех методов: технико-типологическое описание с использованием атрибутивного анализа, ремонтаж и экспериментальное расщепление камня. В рамках настоящей работы предлагается рассмотреть первые два метода с акцентом на методе ремонтажа.

Метод ремонтажа позволяет доказательно реконструировать стадии редукционной последовательности при расщеплении камня. Связи между отдельными формами расщепленного камня воспроизводятся наглядно, а определение отдельных фрагментов редукционной последовательности в качестве целевых или технических сколов имеет неопровержимые дока- зательства [Bar-Yosef, Van Peer, 2009]. Это в итоге позволяет говорить о схемах расщепления и отдельных технических приемах утилизации каменного сырья, реконструированных на практике, а не теоретически. Ограничения метода заключаются в том, что не каждая схема раскалывания камня, зафиксированная в ремонтажируемых артефактах, будет являться основой расщепления в исследуемой индустрии. Однако синтез методов, объединяющий работу с массовым материалом и работу с уникальными предметами, позволяет максимально достоверно реконструировать процесс расщепления камня в изучаемом комплексе.

Общая информация

Слой 5.1 стоянки Ушбулак исследовался в 2018–2019 гг. на трех участках: раскоп 1 (9 кв. м), траншея, соединяющая раскопы 1 и 2 (4,5 кв. м), и шурф 13 (4 кв. м), при этом основные археологические материалы были получены на раскопе 1 (рис. 1, 3 ) [Павленок и др., 2019б].

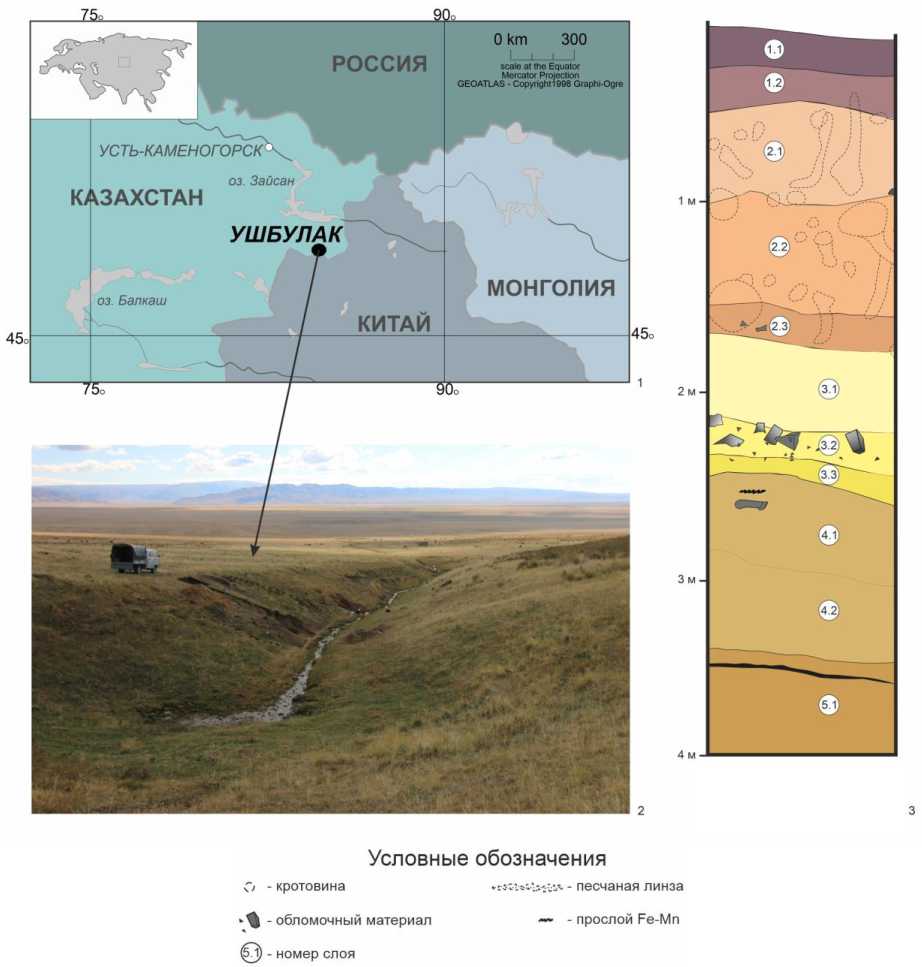

Важным элементом слоя 5.1 является искусственная структура – выкладка камней, впервые зафиксированная в культурных отложениях стоянки Ушбулак на раскопе 1 и дополнительно подтверждающая непотревоженное состояние слоя (рис. 2). Выкладка представляет собой намеренно принесенные камни крупной и среднещебнистой размерности в количестве 25 экз., из которых 5 экз. ориентированы субвертикально или стоят на ребре. Структура имеет полукруглую форму диаметром до 1,2 м. При раскопках в 2018 г. часть камней, составляющих искусственную конструкцию, была выявлена вблизи двух «стенок» раскопа 1. Последующее исследование стоянки не выявило продолжения выкладки за пределами изученной в 2018 г. площади. Петрографическое изучение камней, составляющих выкладку, показало, что часть из них определяется как амфибол – роговая обманка, и часть принадлежит к дайковым или эффузивным порфиритам. Общим для всех образцов этих пород является скрытая и / или явная трещиноватость. Необходимо отметить, что сырье с подобными характеристиками в каменном производстве не использовалось [Павленок и др., 2019а].

Рис. 2 (фото). Искусственная выкладка камней в слое 5.1 (снято с СВ)

Fig. 2 (photo). Stone feature in the layer 5.1 (taken from NE)

Изучение коллекции артефактов каменной индустрии показало, что в качестве сырья использовались разные, но внешне и по «потребительским свойствам» похожие породы: темно -серые, почти черные, скрытокристаллические или очень тонкозернистые, с повышенной твердостью. Петрографическим анализом среди них определено два основных типа: осадочные породы алевролит-аргиллитового ряда и эффузивные или дайковые породы, а также туфы. Анализ геологической карты Восточного Казахстана показал, что на территории, где расположена стоянка, широко распространены массивы гранитоидов и комплексы афировых и порфировых эффузивов, андезитовых и базальтовых порфиритов и их даек [Геология СССР, 1967, с. 91-92]. По этой причине даже без специального сравнения образцов пород артефактов с коренными породами района можно заключить, что породы, использованные в каменной индустрии памятника Ушбулак, имеют местное происхождение.

Общая коллекция каменных артефактов слоя 5.1 насчитывает 852 экз. Большую часть коллекции составляют отходы производства - обломки, осколки, фрагменты сколов и чешуйки - 515 экземпляров (60 %).

Коллекция артефактов без отходов производства составляет 337 экз., из которых нукле-видные изделия насчитывают 6 экз. (2 %). В основу процедур, направленных на реконструкцию технологий расщепления камня, было положено атрибутивное описание 232 изделий. В анализ были включены все типологически выраженные нуклеусы и сколы , кроме мелких отщепов (121 экз.) как малоинформативных.

Технико-типологическая характеристика коллекции

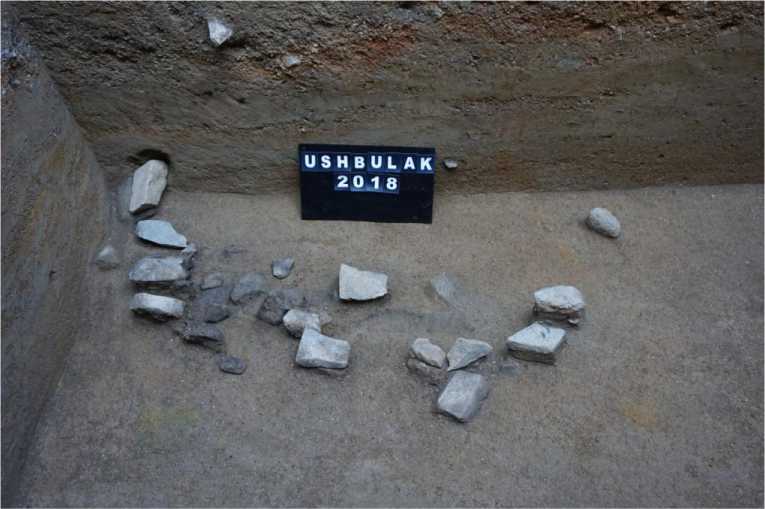

Нуклевидные изделия представлены шестью предметами, в числе которых один блок сырья без следов апробации, один отбойник-ретушер (рис. 3, 3 ) и четыре ядрища. К начальной стадии расщепления был отнесен крупный торцовый нуклеус со сходящимися латералями (рис. 3, 1 ). Размер и пропорции фронта косвенно свидетельствуют об ориентированности на изготовление пластин. Остальные ядрища были оставлены в крайней степени сработанности. Морфология нуклеусов позволяет заключить, что это изделия торцовые, использованные преимущественно для получения микропластин (рис. 3, 2 , 7 ), с одним или двумя сопряженными фронтами, расположенными на узкой и широкой поверхностях (рис. 3, 8 ). С торцовой плоскости ядрищ снимались преимущественно пластинки и микропластины, с широкой плоскости - мелкие пластины. Все нуклеусы имеют противолежащие ударные площадки.

В исследуемой коллекции сколов (331 экз.) высок процент технических форм - около 25 % от всех сколов (86 шт.). Наиболее распространенные технические сколы - это различные виды краевых снятий и полуреберчатые (60 шт.). К этим типам относятся сколы всех пропорций, в том числе и редкие микропластины. Следующая по встречаемости разновидность - это первичные и вторичные сколы (17 шт.), включающие отщепы, пластины и пластинчатые отщепы. Сколы подправки ударной площадки и фронта редки (6 шт.) и имеют пропорции отщепов и пластин. Единичные сколы (3 шт.) - заныривающие и удаления залома - также имеют пропорции пластин и отщепа.

Сколы-заготовки (микропластины, пластинки, пластины, пластинчатые отщепы и отще-пы) представлены примерно в одинаковых долях, если исключить из подсчетов мелкие от-щепы. Огранка сколов преимущественно продольная, причем как для укороченных, так и для удлиненных снятий этот показатель не менее 50 %. Кроме того, все типы снятий, кроме микропластин, показывают стабильные (но малые) значения для бипродольной и ортогональной огранок. Ударные площадки преимущественно гладкие для крупных сколов и линейные / точечные - для мелких. Для мелких сколов (пластинки и микропластины) наблюдается в подавляющем большинстве случаев редуцирование карниза. Для крупных сколов примерно в равных долях представлены сколы с редукцией и без таковой. Кроме того, на отщепах также наблюдается небольшой процент обратного редуцирования.

Рис. 3. Каменный инвентарь слоя 5.1:

1 , 2 , 7 , 8 – нуклеусы; 3 – отбойник-ретушер; 4–6 – орудия

Fig. 3 . Stone inventory of the layer 5.1:

1 , 2 , 7 , 8 – cores; 3 – hammerstone-retoucher; 4–6 – tools

Среди орудий (10 экз.) представлены: двойной концевой скребок из пластины, интенсивно ретушированной по обоим продольным краям (рис. 3, 5 ); ретушированный нож с обушком-сломом (рис. 3, 6 ); продольно-поперечное выпуклое скребло; одинарная и тройная проколки из отщепов; отщепы с ретушью (рис. 3, 4 ) (4 экз.); микропластина с притупляющей ретушью.

Результаты ремонтажа

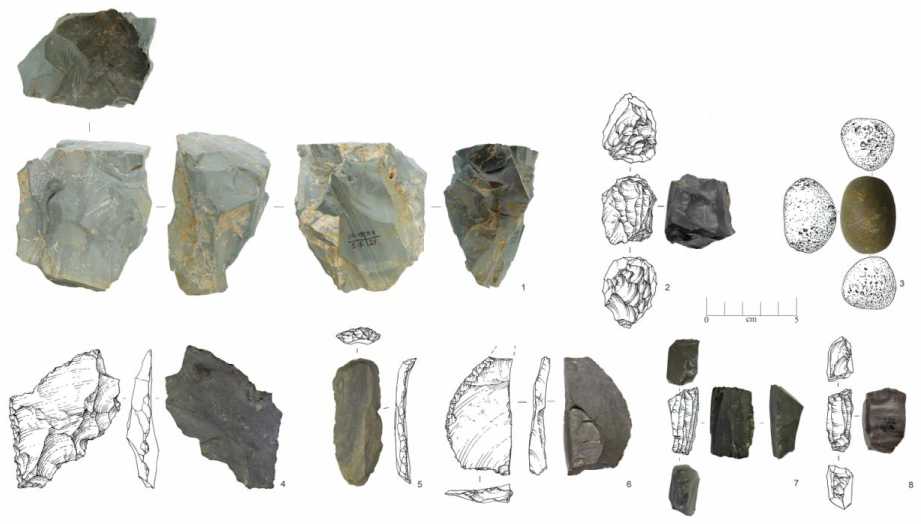

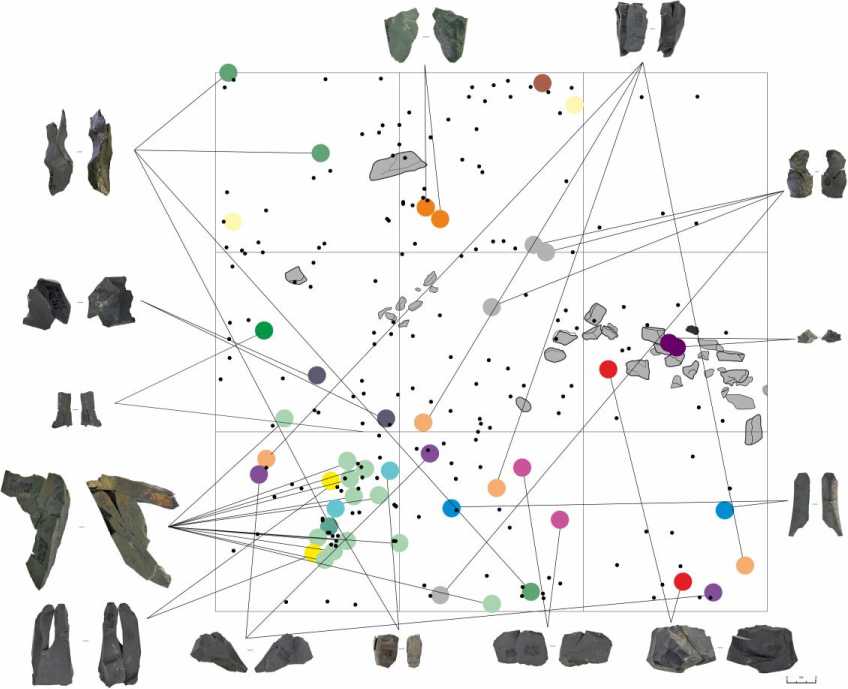

Всего для коллекции удалось восстановить 15 склеек, объединяющих 48 отдельных артефактов. Кроме того, методом ремонтажа были восстановлены еще 11 артефактов разной степени фрагментации (рис. 4). 26 склеек насчитывают от двух до 13 элементов. Часть из них (№ 11, 13, 14, 18) были опубликованы по результатам анализа коллекции 2018 г. [Павленок и др., 2019а]. В настоящей статье приводятся данные о расположении 18 и описание 10 наиболее информативных из полученных склеек.

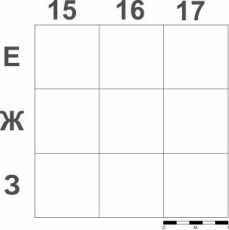

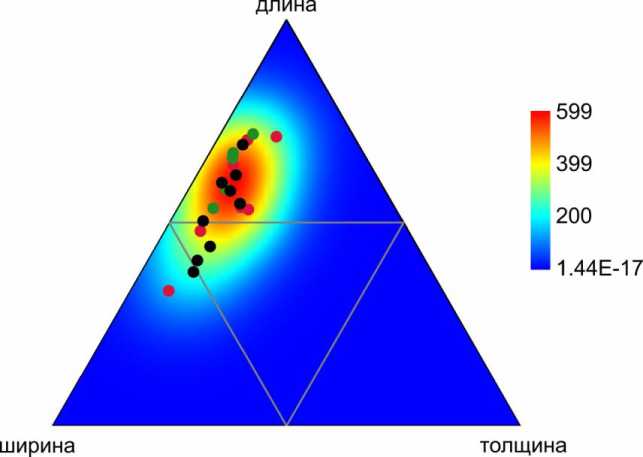

Склейка № 1 отображает процесс расщепления небольшого блока сырья (рис. 5), рабочая поверхность которого не превышает 44 мм и ограничена естественными поверхностями. Из собранных в склейку сколов первыми были удалены технические пластины во встречном направлении к основному блоку, представляющие собой полуестественное продольное ребро. Первый этап расщепления (рис. 5, 2 ) сопровождается гладкими площадками без дополнительной обработки рабочей кромки. Вторым этапом (см. рис. 5, 2 ) было оформление второй рабочей поверхности (ударной площадки?) двумя параллельными естественно-краевыми пластинчатыми отщепами со стороны фронта, из которых один удалось восстановить в склейке, а второй восстанавливается лишь гипотетически. Необходимо отметить тщательную редукцию ударной площадки скола – удалось восставить одну из чешуек, полученных

Элементы ремонтажей

-

- 1 • -7 - 12»-17

е-2 • -8 е-1зе-18

-

- 3 • -9 е-14

•-5 е-юе-15

-

- 6 • -11 •-16

(^>- искусственная структура из камней

Рис. 4. План находок каменных артефактов слоя 5.1 с указанием расположения элементов склеек, а также искусственной конструкции

Fig. 4. Distribution of stone artifacts in the layer 5.1, indicating the refitted elements and the artificial structure в результате этого процесса. На третьем этапе расщепление было вновь перенесено на первую рабочую поверхность (см. рис. 5, 2). Сперва снят технический пластинчатый отщеп, завершающий удаление бокового естественного ребра, но уже в продольном направлении, и затем три коротких отщепа. Четвертым этапом снова был совершен перенос расщепления на вторую рабочую поверхность, и сняты с плоскости первой рабочей поверхности три последовательных пластинчатых отщепа (см. рис. 5, 2). Пятым этапом на этой же плоскости было снято еще два пластинчатых отщепа, но уже во встречном направлении по отношению к уже снятым сколам (см. рис. 5, 2). Окончание расщепления конкретно этого восстановленного фрагмента нуклеуса (этап 6) завершилось на первой рабочей поверхности снятием естественно-краевого пластинчатого отщепа в продольном направлении (см. рис. 5, 2). Склейка, скорее всего, маркирует один из начальных этапов расщепления. В целом сколы, ее составляющие, хотя формально и относятся к категории технических (это преимущественно естественно-краевые сколы, захватывающие участки латералей, покрытых галечной коркой), таковыми могут и не являться в рамках конкретной индустрии. По размерам (что отражено на графике, рис. 6) и общей морфологии большинство пластин и пластинчатых отщепов этого блока схожи с заготовками для орудий.

Рис. 5. Склейка № 1:

1 – фото; 2 – схема расщепления

Fig. 5 . Artifact no . 1 reconstructed using the refitting method:

1 – photo; 2 – reduction sequences

Серия склеек (№ 2, 5, 10), объединяющих по два или три скола, составляют единый блок. Они отражают один из первых этапов подготовки блока сырья к серийному расщеплению. Сколы, входящие в них – отщепы и пластинчатые отщепы, имеют крупные и средние размеры в контексте индустрии (30–50 мм) и участки галечной корки на дорсальных поверхностях. С уменьшением размеров сколов в склейках наблюдается определенная динамика в морфологии сколов. Так, самые крупные сколы (склейка № 2) имеют наибольший процент галечной корки на дорсальных поверхностях (до 50 %), а также крупные многогранные ударные площадки с частичным прямым и частичным обратным редуцированием рабочих кромок. Средние сколы (склейка № 5) имеют около 30 % корки и двугранную ударную площадку без обработки кромки. Самые мелкие сколы в аналогичной склейке (№ 10) имеют менее 25 % корки и компактные гладкие ударные площадки с тщательной редукцией по всей рабочей кромке.

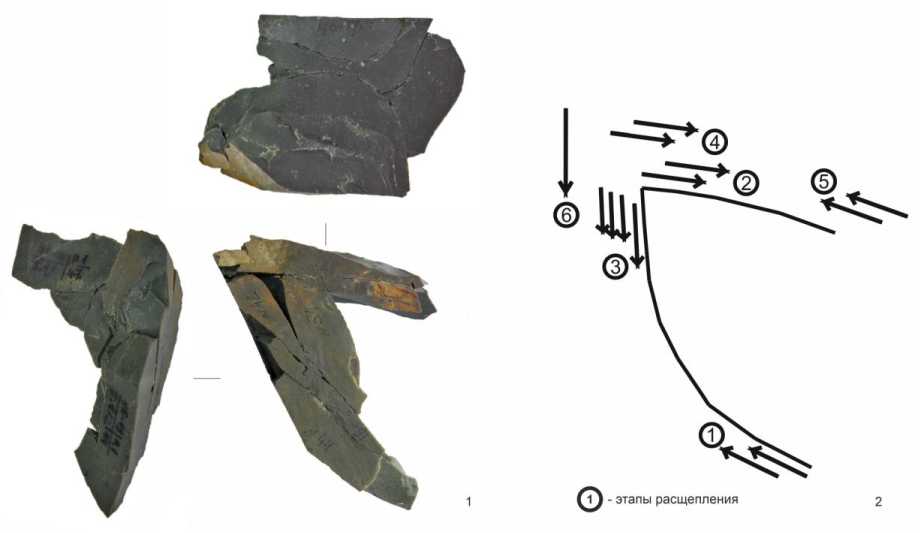

Рис. 6. Тернарный график пропорций размеров сколов для орудий и элементов склейки № 1 (цветом представлена карта плотности точек, построенная на основе метода ядерной оценки плотности). Черный – орудия; красный – условная ударная площадка склейки; зеленый – условный фронт склейки

Fig. 6. Ternary plot of the proportions of sizes of flakes for the tools and elements of refitted artifact no. 1 (the color represents the point density map constructed on the basis of the method of nuclear density calculation). Black – tools; red – notional striking platform of refitted artifact; green – notional front of refitted artifact

Склейка № 3 фиксирует пример яркого технологического приема-ошибки: снятие крупной изогнутой достаточно массивной пластины и следом за ней снятие (вместо аналогичной пластины) сильно заныривающего скола – стульчика, удалившего противолежащую ударную площадку. Скорее всего, в данном случае наблюдается этап начала целевого расщепления – об этом свидетельствуют максимальные в контексте рассматриваемой индустрии значения длины пластин (более 80 мм), а также нерегулярная огранка, несущая следы подготовительных сколов. Расщепление велось на узком фронте, и роль противолежащей ударной площадки, скорее всего, вспомогательная. Об этом свидетельствует огранка двух сколов склейки – преимущественно продольная, с мелкими вспомогательными встречными негативами, составляющими не более ¼ длины скола. Остаточные ударные площадки очень компактные, с тщательным редуцированием рабочей кромки, и отражают два разных этапа оформления ударной площадки нуклеуса. Еще одна особенность площадок – достаточно острый угол между площадками и фронтом, что, возможно, и обусловило снятие таких массивных в дистальной части сколов.

Склейка № 6 отображает пять последовательно снятых сколов – три массивные пластины, один пластинчатый отщеп и один мелкий отщеп (скорее всего, неудавшийся скол). Склейка отражает достаточно узкий фрагмент фронта, однако нет бесспорных свидетельств, что это был осознанный выбор. Крупные боковые сколы на данной склейке могут быть и результатом последовательного снятия более крупных целевых удлиненных сколов, а не специальным заужением и ограничением рабочей поверхности. Данная склейка важна для понимания организации зоны расщепления на этапе регулярного снятия сколов. Подготовка ударной площадки была реализована единым крупным сколом. Весь контроль за расщеплением полностью был перемещен на рабочую кромку путем активного ее редуцирования.

Склейка № 7 представляет собой отображение классического приема оформления ребра и последующего его удаления. Единственная особенность – достаточно маленькие размеры скола с полуреберчатой огранкой (до 30 мм).

Склейка № 8 восстанавливает первичную пластину. Наличие редукции даже у первичного скола может говорить о тщательной обработке зоны расщепления с целью снять именно удлиненный скол и тем самым создать направляющие ребра для последующего расщепления. Длина скола – 67 мм – косвенно свидетельствует об исходных размерах сырья.

Склейка № 9 восстанавливает медиальный фрагмент первичной пластины. Особых технологических данных она не несет, однако уменьшает количество неопределимых осколков, неизменно выпадающих из исследовательского фокуса, а также связывает коллекции раскопок 2018 и 2019 гг.

Склейка № 16 восстанавливает последовательно снятые удлиненные сколы. Первый скол – это мелкая пластина с петлевидным дистальным окончанием. Этот скол ушел в залом и на самом деле является достаточно коротким снятием относительно длины нуклеуса, который восстанавливается по длине следующей пластины в склейке. Между сколами был еще один, имеющий целью удалить получившуюся ступеньку на фронте, но также ушедший в залом. После этого, судя по разнице в высоте ударных площадок, была подправлена ударная площадка, и снята пластина, которая удалила как заломы в продольном направлении, так и противолежащую ударную площадку с заломами, которые оставил скол, снятый во встречном направлении.

Склейка № 17 восстанавливает связь торцового микронуклеуса с микропластиной, снятой с него.

Обсуждение результатов

На основании проведенной работы по анализу продуктов первичного расщепления и полученных склеек можно реконструировать три основных стратегии расщепления камня в индустрии слоя 5.1 стоянки Ушбулак.

Первая стратегия основана на утилизации узкой рабочей поверхности нуклеуса с целью получения пластин и пластинчатых отщепов. Она находит отражение в морфологии крупного торцового нуклеуса со сходящимися латералями (см. рис. 3, 1 ), также именно этот прием отражен в склейках № 3 и 6. Косвенно о тяготении к ограниченному участку расщепления свидетельствует и склейка № 1. Для первой стратегии выявлены следующие технические приемы: наличие противолежащей вспомогательной ударной площадки; на этапе начала регулярной утилизации ударная площадка могла подправляться для каждого скола отдельно, а контроль расщепления осуществлялся тщательным редуцированием рабочей кромки; на этапе регулярного снятия сколов подготовка ударной площадки для снятия серии сколов осуществлялась единым крупным сколом, а контроль расщепления был полностью сосредоточен на рабочей кромке. Максимальные размеры восстановленных блоков сырья и сколов, полученных с них, составляют чуть более 80 мм.

Вторая стратегия основывается на склейке № 1, где зафиксировано попеременное использование плоскостей фронта и ударной площадки для реализации целевых сколов-заготовок (см. рис. 5). Схема характеризуется использованием узких плоскостей для расщепления, ограниченных естественными плоскостями. Негативы серии сколов, снятых на одну плоскость, являлись ударной площадкой для сколов, снимаемых на смежную плоскость. Практически все сколы, снятые в продольном направлении, характеризуются тщательной редукцией рабочей кромки, тогда как сколы, снятые во встречном направлении, зачастую не имеют столь тщательной подготовки. Общая морфология большинства пластин и пластинчатых от-щепов этой склейки схожи с заготовками для орудий, что находит отражение также и в метрических параметрах (см. рис. 6).

Третья стратегия – микрорасщепление, находит отражение в морфологии микронуклеусов (см. рис. 3, 2 , 7 , 8 ), а также в склейке № 17. Целью утилизации были мелкие пластинчатые сколы – преимущественно микропластины и реже пластинки. Характерными техническими приемами выступают использование узкого фронта или двух смежных фронтов – узкого и широкого; использование двух противолежащих ударных площадок, где вторая, скорее всего, выступает в роли вспомогательной, так как расщепление продольное.

Заключение

В результате комплексного анализа материалов слоя 5.1 стоянки Ушбулак были реконструированы три стратегии расщепления камня, определяющие облик этой индустрии. Мно-гослойность стоянки позволяет искать аналоги полученных реконструкций в первую очередь в материалах других слоев изучаемого памятника. В настоящее время в наиболее полном объеме подобные исследования выполнены для ассамбляжей слоев 7–6 стоянки, отнесенных к индустриям начального верхнего палеолита (далее – НВП). Массовый материал и хозяйственная специализация этой индустрии (мастерская на выходах сырья) в сочетании с методом реконструкции позволили сделать аргументированное заключение об основных используемых техниках первичного расщепления и определить специфику основных этапов утилизации ядрищ и используемых технологических приемов. При этом специфика слоя 5.1, определяемая его сохранностью и фиксацией одного эпизода обитания, позволяет на гораздо менее многочисленном материале (< 1 000 экз.) сделать не менее аргументированные выводы, но уже на основе других методов обработки материалов (преимущественно ремонтаж).

Сравнение двух индустрий в первую очередь показывает принципиальные различия в сырьевых предпочтениях их создателей. Для ассамбляжей слоев 7–6 характерно использование крупных блоков (до 30 см) однотипного сырья (силициты), в слое 5.1 изначальные размеры отдельностей не превышают 8–10 см, а сам каменный материал очень разнороден. Это может быть связано с изменениями в локализации источников определенных видов сырья, а также со сменой производственной парадигмы, когда качество и размер отдельностей сырья не имел уже решающего значения, и древнего мастера устраивало то сырье, которое было в шаговой доступности.

Не менее значимые отличия демонстрирует сравнение техник первичного расщепления. В нижних слоях НВП Ушбулака доминирует бипродольный метод утилизации крупных (до 20–25 см) ядрищ, не изменяясь и сохраняя свое значение всё время (≥ 10 тыс. лет) присутствия этой индустрии на территории памятника [Kharevich et al., 2022]. Первичное расщепление в слое 5.1 связано с торцовыми формами относительно небольших нуклеусов и микронуклеусов, утилизируемых как в одно-, так и в двуплощадочных вариантах, и направлено на получение пластинчатых заготовок до 8 см в длину, а также микропластин. Схема расщепления, когда скалывание велось на двух смежных плоскостях, из которых невозможно выделить ударную площадку и фронт (плоскости использовались попеременно и имели идентичное технологическое значение), не находит аналогов в более ранних комплексах стоянки.

Орудийные наборы обоих комплексов также имеют мало общего. В слоях 7–6 широко представлены концевые скребки, интенсивно ретушированные пластины, тронкированно-фасетированные, выемчатые изделия; выделяется серия изделий-маркеров – пластина с перехватом, изделия с вентральной подтеской дистального края, скошенное острие, пластинка с притупленным краем, остроконечник и скребок с черешком, нуклеусы-резцы. Малое количество орудий слоя 5.1 не позволяет провести детальное сравнение и лишь отражает классический для развитого верхнего палеолита набор изделий – двойной концевой скребок, проколки, нож и однолезвийное скребло.

Отсутствие преемственности между каменными индустриями нижней пачки слоев Ушбу-лака и слоем 5.1 дополнительно подчеркивается и продолжительным хронологическим пере- рывом между ними, что хорошо отражено в стратиграфической летописи памятника [Курбанов и др., 2021]. Разное хозяйственное использование территории носителями этих индустрий, скорее всего, не является определяющим в этих различиях, но, тем не менее, дополнительно подчеркивает их. Так, во время начального верхнего палеолита на территории стоянки продолжительное время функционировала мастерская, где массово утилизировалось высококачественное сырье из расположенных на незначительном удалении источников, а также осуществлялась спорадическая деятельность, связанная с разделкой и потреблением охотничьей добычи. В слое 5.1, скорее всего, фиксируется один эпизод посещения стоянки, ограниченный во времени и связанный с кратковременной охотничьей деятельностью, сопровождающийся установкой жилой (?) конструкции и расщеплением нескольких блоков сырья, в рамках текущих хозяйственных нужд.

Таким образом, общий анализ данных, основанный в первую очередь на резких изменениях в структуре и технологических составляющих каменных индустрий, позволяет предполагать, что в палеоколлективах, населявших Шиликтинскую долину, а возможно, и эту часть центральноазиатского региона, произошли радикальные изменения в интервале 35– 25 тыс. л. н. Отсутствие преемственности как в каменном производстве, так и в принципах эксплуатации пространства стоянки позволяет предполагать полную смену населения этих территории на рубеже МИС 3 и МИС 2.

Список литературы Особенности первичного расщепления в индустриях развитого верхнего палеолита стоянки Ушбулак по данным ремонтажа (на материалах слоя 5.1)

- Геология СССР. М.: Недра, 1967. Т. 41: Восточный Казахстан, ч. 1: Геологическое описание. 467 с.

- Курбанов Р. Н., Ульянов В. А., Анойкин А. А., Павленок Г. Д., Семиколенных Д. В., Харевич В. М., Таймагамбетов Ж. К., Мюррей Э. С. Первая люминесцентная хронология начального верхнего палеолита Восточного Казахстана (по материалам стоянки Ушбулак) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2021. № 5. С. 131-148.

- Павленок Г. Д., Анойкин А. А., Бочарова Е. Н., Кулик Н. А., Ульянов В. А. Слой 5.1 верхнепалеолитической стоянки Ушбулак: археология, петрография, планиграфия // Теория и практика археологических исследований. 2019а. Вып. 26, № 4. С. 154-163.

- Павленок Г. Д., Анойкин А. А., Бочарова Е. Н., Ульянов В. А., Гладышев С. А., Марковский Г. И., Таймагомбетов Ж. К. Изучение материалов финала верхнего палеолита на стоянке Ушбулак в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019б. Т. 25. С. 187-194.

- Харевич В. М., Зоткина Л. В., Анойкин А. А., Таймагамбетов Ж. К. Вспомогательные инструменты расщепления в каменных индустриях начальной поры верхнего палеолита (по материалам стоянки Ушбулак) // Stratum Plus. 2020. Вып. 1. С. 239-256.

- Anoikin А. А., Pavlenok G. D., Kharevich V. M., Taimagambetov Z. K., Shalagina A. V., Gladyshev S. A., Ulyanov V. A., Duvanbekov R. S., Shunkov M. V. Ushbulak - a new stratified upper paleolithic site in northeastern Kazakhstan. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2019, vol. 47, iss. 4, pp. 16-29.

- Bar-Yosef O., Van Peer P. The Chaine Operatoire Approach in Middle Paleolithic archaeology. Current Anthropology, 2009, vol. 50 (1), pp 103-131.

- Kharevich V., Kharevich A., Pavlenok G., Bocharova E., Taimagambetov Zh., Anoikin A. Ten millennia without the Levallois technique: primary knapping methods in Initial Upper Paleolithic industries at the Ushbulak site, eastern Kazakhstan. Archaeological and Anthropological Sciences, 2022, vol. 14, pp. 207.

- Pavlenok G., Bocharova E., Gladyshev S., Ulianov V., Markovskiy G., Kharevich V., Taimagambetov Zh., Anoikin А. The Karasai site: The first stratified Mesolithic assemblage in eastern Kazakhstan. Archaeological Research in Asia, 2021, vol. 25.

- Shunkov M., Anoikin A., Taimagambetov Zh., Pavlenok K., Kharevich V., Kozlikin M., Pavlenok G. Ushbulak-1 Site (Kazakhstan): A New Initial Upper Paleolithic Evidence from Central Asia. Antiquity, 2017, vol. 91, iss. 360.