Особенности питания населения в зависимости от социально-экономических условий

Автор: Цыганкова Д.П., Максимов С.А., Куракин М.С., Индукаева Е.В., Артамонова Г.В., Барбараш О.Л.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3 т.35, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Последние данные свидетельствуют о том, что качество питания населения связано с его социальноэкономическим статусом. При этом в уязвимых группах населения имеется высокая смертность от алиментарнозависимых заболеваний. Выявление особенностей рациона в зависимости от статуса населения позволит наметить пути эффективной профилактики.Материал и методы. Обследованы 1600 человек в возрасте 35-70 лет. Всем участникам проводился опрос с целью выяснения уровня образования, доходов, состава семьи. Характер питания оценивался с помощью опросника Food Frequency Questionnaire. Статистическая обработка проведена с применением STATISTICA 6.0.Результаты. Женщины в большей степени, чем мужчины предпочитали фрукты (32,0 [16,0-1744] балла, ИР = 10,0, р = 0,000) и овощи (74,0 [34,0-190,0], ИР = 23,0, р = 0,000), злаки (16,0 [7,0-32,0], ИР = 6,0, р = 0,000). С возрастом увеличивалось потребление вышеуказанных групп продуктов. Городские жители по сравнению с сельскими чаще предпочитали фрукты (59,0 [24,0-135,0] баллов, ИР = 20, р = 0,028), безалкогольные напитки (24,0 [10,0-41,0] балла, ИР = 6, р = 0,005). Лица с высшим образованием чаще употребляли следующие группы продуктов: крупы/злаки (16,0 [7,0-30,0] баллов, ИР = 6, р = 0,000), орехи (2,0 [1,0-7,0] балла, ИР = 2, р = 0,000), алкогольные и безалкогольные напитки (29,0 [13,0-50,0], ИР = 6, р = 0,000). Респонденты с высоким доходом чаще предпочитали фрукты (60,0 [24,0-124,0] баллов, ИР = 19, р = 0,001), овощи (92,0 [42,0-171,0] балла, ИР = 28, р = 0,047), продукты животного происхождения (47,0 [23,0-112,0] баллов, ИР = 13, р = 0,005), алкогольные и безалкогольные напитки (29,0 [13,0-50,0] баллов, ИР = 6,5, р = 0,000). Обследованные, проживающие в семье, чаще потребляли фрукты (58,0 [24,0-1782,0], ИР = 19, р = 0,038), овощи (92,0 [40,0-232,0], ИР = 29, р = 0,001), продукты животного происхождения (47,0 [21,0-112,0] баллов, ИР = 12, р = 0,000), картофель и злаки (40,0 [16,0-69,0] баллов, ИР = 9, р = 0,000), безалкогольные и алкогольные напитки (28,0 [10,0-50,0], ИР = 6, р = 0,000).Выводы. Городское население с высоким уровнем доходов и образования, наличием семьи, а также женщины и представители старшей возрастной группы чаще включали в свой рацион фрукты, овощи и злаки, чем респонденты, проживающие в сельской местности, с низким уровнем доходов и образования или отсутствием семьи.

Социально-экономический статус, здоровье населения, питание, диета, доход, образование, профессия

Короткий адрес: https://sciup.org/149126193

IDR: 149126193 | УДК: 613.2-058.1/.5 | DOI: 10.29001/2073-8552-2020-35-3-151-159

Текст научной статьи Особенности питания населения в зависимости от социально-экономических условий

Adherence to ethical standards: informed consent was obtained from all patients. The study was approved by the Ethics Committee of the Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases (protocol No. 7 from 24.04.2019). For citation: Tsygankova D.P., Maksimov S.A., Kurakin M.S., Indukaeva E.V., Artamonova G.V., Barbarash O.L. Features of nutrition in the population depending on socioeconomic conditions. Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2020;35(3):151–159.

Нерациональное питание является основной детерминантой развития хронических неинфекционных заболеваний, а увеличение потребления фруктов и овощей признано одним из методов снижения распространенности ожирения и кардиоваскулярной патологии [1]. Фрукты и овощи считаются важным показателем здорового питания и определяющим фактором здоровья. Доказано, что диета с низким содержанием фруктов и овощей является наиболее значимым предиктором, способствующим ранней смертности [1]. Тем не менее потребление этих продуктов во всем мире до сих пор ниже рекомендуемых уровней [2].

Последние данные демонстрируют связь между социально-экономическим положением и качеством питания населения [3]. Исследования в странах с высоким уровнем дохода показали, что люди с высоким социальноэкономическим статусом чаще посещают супермаркеты и потребляют больше фруктов и овощей [4]. Напротив, люди с низким социально-экономическим статусом, проживающие в районах с малым количеством рынков и магазинов, ограниченным ассортиментом, низким качеством продуктов, большой концентрацией точек быстрого питания, были не привержены к рациональной диете [5].

Сибирский регион имеет специфические природно-климатические условия (антициклонный характер погоды, длительную зиму с низкими температурами), развитую угольную, металлургическую и химическую промышленность, что, несомненно, отражается на социально-экономическом статусе населения и формировании рациона питания населения. Сибирский регион обладает не только уникальными промышленными и природно-климатическими условиями, но и имеет особенности социально-экономического уровня жизни населения. Так, по данным РИА Рейтинг, отражающего качество жизни населения, за 2018 г. из 85 регионов нашей страны Кемеровская и Томская области, Красноярский край находились на 54-, 47- и 44-м местах соответственно. В Кемеровской области доходы населения всего в 1,4 раза превышали стоимость фиксированного набора товаров и услуг в месяц, в то время как в Москве – почти в 2,1 раза. В то же время доля лиц с низким уровнем доходов в областях сибирского региона составляла 15,0% – в Кемеровской области, 15,7% – в Томской области, 18,2% – в Красноярском крае. Таким образом, большую часть населения, проживающего на данных территориях, нельзя отнести к обеспеченным лицам [6]. Несомненно, климатические условия и доступность тех или иных продуктов играют роль в формировании пищевых привычек населения. Так, например, в приморских регионах, где имеются круглогодичный доступ к свежей рыбе и благоприятные условия для выращивания овощей и фруктов, будут прослеживаться иные тенденции в питании населения. А сибирский регион обладает суровыми климатическими условиями, резкими перепадами температуры: здесь длительная холодная зима и короткое жаркое лето, что создает трудности для выращивания овощей и фруктов.

В связи с этим целью настоящего исследования явилась оценка рациона питания населения в зависимости от их уровня доходов, образования, семейного положения и половозрастных особенностей.

Материал и методы

Были обследованы 1600 человек, постоянно проживающих в Кемеровской области. При формировании выборки применялась систематическая стратифицированная многоступенчатая случайная выборка, сформированная по территориальному принципу на базе ЛПУ по методу Киша [7]. С этой целью были выбраны районы Кемерово и Кемеровского района (Березовское, Елыкаевское и Бе-реговское сельские поселения). Кроме того, при отборе сельских поселений учитывались удаленность от города (не менее 50 км) и максимальная численность (не менее 5000 человек). Случайный отбор домохозяйств выполнен с помощью компьютерной программы, обладающей функцией генератора случайных чисел с использованием Excel. В исследование включены все добровольцы, давшие информированное согласие на участие, в возрасте 35–70 лет. Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. Средний возраст респондентов составил 54,3 ± 9,88 лет. Всего городских жителей обследовано 1109 человек, сельских – 491 человек (средний возраст составил 54,05 ± 10,2 и 54,7 ± 9,05 лет соответственно, р = 0,206). Всего женщин было 1124, мужчин – 476 человек (средний возраст составил 54,9 ± 9,75 и 52,6 ± 10,0 лет соответственно, р = 0,00002, таблица).

Таблица. Половозрастной состав выборки в зависимости от места проживания, %

Table 1. The sex and age composition of sample depending on the place of residence, %

|

Пол Gender |

Мужчины Men 50–59 лет/ years |

Женщины Women |

|||||

|

Возраст Age |

35–49 лет/ years |

60–70 лет/ years |

35–49 лет/ years |

50–59 лет/ years |

60–70 лет/ years |

Всего Total |

|

|

Город City |

8,7 |

5,8 |

5,9 |

15,3 |

13,4 |

20,2 |

69,3 |

|

Село Village |

2,4 |

4,1 |

2,9 |

5,4 |

8,6 |

7,4 |

30,7 |

|

Всего Total |

11,1 |

9,9 |

8,7 |

20,7 |

21,9 |

27,6 |

100 |

Основной метод исследования – социологический опрос, который предусматривал определение уровня образования: не высшее (начальное образование, среднее образование, профессиональные училища, техникумы, колледжи), высшее (высшее учебное заведение); семейного положения – одинокие (в разводе, вдовец/вдова, ни- когда не были в браке, раздельное проживание), семейные (замужем/женат или проживающие в гражданском браке); ежемесячного уровня доходов в рублях на одного участника. Данные по частоте потребления 160 наименований продуктов питания получены интервьюированием респондентов с использованием адаптированной к России международной анкеты полуколичественной оценки частоты потребления продуктов питания взрослым населением (Questionnaire Food Frequency). Данная анкета в последние десятилетия зарекомендовала себя как качественный и надежный продукт, позволяющий статистически значимо оценить рацион питания населения. На основе имеющейся информации по частоте потребления продуктов можно рассчитывать уровни поступления в организм основных питательных веществ (белки, жиры, углеводы), их качественный состав (животные, растительные и т. д.), витамины, микроэлементы [8]. В процессе обработки данных продукты, имеющие схожие характеристики, были объединены в группы: молочные продукты; фрукты; овощи; яйца/мясо; картофель, злаки; супы; напитки; сладости; чипсы/сухарики; орехи; соусы; масло для приготовления. Для подсчета частоты потребления той или иной группы продуктов присваивались баллы: никогда, реже одного раза в месяц – 1 балл; 1–3 раза в месяц – 2 балла; 1 раз в неделю – 3 балла; 2–4 раза в неделю – 4 балла; 5–6 раз в неделю – 5 баллов; 1 раз в день – 6 баллов; 2–3 раза в день – 7 баллов; 4–5 раз в день – 8 баллов; более 6 раз в день – 9 баллов. Аналогичную систему оценки применяли и зарубежные исследователи [9].

Статистическая обработка данных проведена с применением прикладных программ STATISTICA 6.0. Количественные показатели (баллы) описывались с помощью медианы, максимального и минимального значения и интерквартильного размаха (ИР, Quartile Range). Оценка различий количественных показателей проводилась с помощью критерия Манна – Уитни, Краскела – Уоллиса.

Для анализа данных сформированы группы по уровню доходов, исходя из параметров вариационного ряда: лица с уровнем дохода, попавшие в диапазон до 25-го процентиля, характеризовались как респонденты с низким уровнем дохода (до 10 тысяч рублей в месяц на домохозяйство), от 25-го до 75-го процентиля – лица со средним уровнем доходов (11–20 тысяч рублей в месяц), выше 75-го процентиля – с высоким уровнем доходов (более 20 тысяч рублей в месяц). Учитывая незначительный разброс данных, группы с низким и средним уровнем доходов были объединены в одну.

Статистически значимыми считались различия при р ≤ 0,05.

Результаты

В целом женщины чаще, чем мужчины потребляли молочные продукты (42,0 [22,0–2404,0], ИР = 11,0, против 41,0 [22,0–2407,0], ИР = 11,0, р = 0,031). Использование фруктов в пищу составляло 32,0 [16,0–1744,0], ИР = 10,0 и 29,0 [16–1751,0], ИР = 9,0 у женщин и мужчин соответственно ( р = 0,000), также как и употребление фруктов в сезон чаще встречалось среди женского населения, чем среди мужского. Яйца и мясные продукты чаще предпочитали мужчины, чем женщины (48,0 [26,0–87,0], ИР = 12,0 у мужчин и 44,0 [21,0–112,0], ИР = 12,0 – у женщин, р = 0,000). Потребление супов составляло 16,5 [7,0–37,0], ИР = 6,0 и 16,0 [7,0–49,0], ИР = 5,0 у мужчин и женщин соответственно, ( р = 0,019); напитков – 29,0 [13,0–50,0], ИР = 7,0 у мужчин, 27,0 [10,0–46,0], ИР = 6,0 – у женщин, ( р = 0,000). Однако при разделении данной группы на алкогольную и неалкогольную продукцию было выявлено, что мужчины в среднем чаще, чем женщины предпочитают алкогольные напитки: 4,0 [3,0–14,0], ИР = 3 и 3,0 [3,0–14,0], ИР = 1 соответственно, ( р = 0,000). Употребление соусов у мужчин было 7,0 [3,0–21,0], ИР = 5,0, у женщин – 6,0 [3,0–21,0], ИР = 5,0, ( р = 0,000). Использование в пищу овощей превалировало среди лиц женского пола (74,0 [34,0–190,0], ИР = 23,0 против 70,0 [35,0–136,0], ИР = 22,0 у мужчин, р = 0,000), за исключением термически обработанных овощей, которое не имело статистически значимых гендерных различий (31,0 [13,0–86,0], ИР = 11,0 у женщин и 30,0 [13,058,0], ИР = 11,0 у мужчин, р = 0,083).

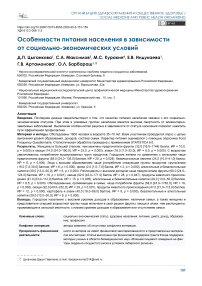

Респонденты старшей возрастной группы (60–70 лет) чаще потребляли овощи, независимо от сезона и способа приготовления (сырые и приготовленные). Лица младшей возрастной группы (35–49 лет) чаще, чем остальные предпочитали продукты животного происхождения, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки, чипсы/ сухарики и соусы (рис. 1).

Рис. 1. Частота потребления различных групп продуктов в баллах (медиана) в зависимости от возраста, *– р ≤ 0,05 Fig. 1. The frequency of consumption of different food groups in points (median), depending on age, *– р ≤ 0.05

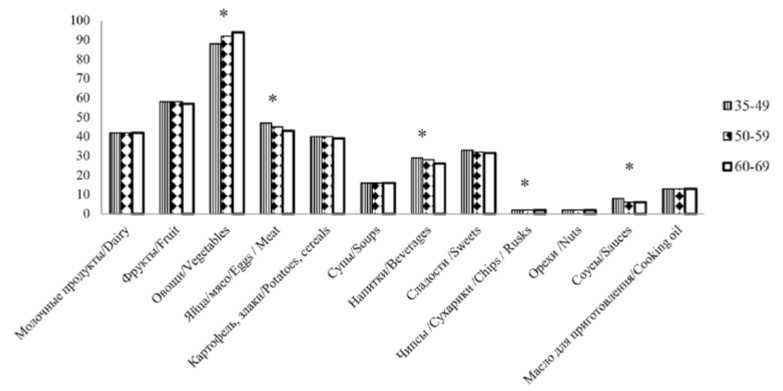

Среди сельских жителей употребление в пищу как жирных, так и нежирных молочных продуктов было статистически значимо чаще, чем среди городских жителей. Медиана для жирных молочных продуктов составляла 15 [8,0–39,0], ИР = 7 баллов и 17,0 [8,0–882,0], ИР = 9 среди городских и сельских жителей соответственно, р = 0,000; нежирных молочных продуктов – 26,0 [14,0– 68,0], ИР = 9 баллов и 24,0 [14,0–1526], ИР = 8 соот- ветственно, р = 0,000. Потребление фруктов в целом среди сельских жителей было статистически значимо чаще, чем среди городских жителей (59,0 [24,0135,0] баллов, ИР = 20 и 57,0 [24,0–1782] баллов, ИР = 17, р = 0,004).

Однако городские жители чаще предпочитали фрукты в сезон (26,0 [8,0–72,0] баллов, ИР = 11 и 26,0 [8,0–56,0] баллов, ИР = 10, р = 0,028; рис. 2).

*

Рис. 2. Частота потребления различных групп продуктов в баллах (медиана) в зависимости от места проживания (город/село), *– р ≤ 0,05

Fig. 2. The frequency of consumption of different food groups in points (median), depending on the place of residence (city/village), *– р ≤ 0.05

Использование в пищу овощей в целом наблюдалось статистически значимо чаще среди сельских, чем среди городских жителей, вне зависимости от сезона и способа их приготовления. Также сельские жители чаще, чем городские предпочитали продукты животного происхождения: 39,0 [18,0–90,0] баллов, ИР = 13, и 38,0 [19,0–97,0] баллов, ИР = 11, р = 0,004. Использование морепродуктов и рыбы не имело статистически значимых особенностей. Сельские жители также предпочитали чаще употреблять в пищу картофель, чем городские (25,0 [9,0–43,0] баллов, ИР = 7, против 24,0 [9,0–47,0] баллов, ИР = 7, р = 0,000). Потребление супов превалировало среди жителей сельской местности (17,0 [7,0–49,0] баллов, ИР = 6), чем среди городской (16,0 [7,0–42,0] баллов, ИР = 5). Городские жители чаще, чем сельские предпочитали безалкогольные напитки (24,0 [10,0–41,0] балла, ИР = 6 против 23,0 [7,0–38,0] баллов, ИР = 5, р = 0,005). Частота употребления сладостей среди городских жителей составляла 32,0 [14,0–71,0] балла, ИР = 14, среди сельских – 33,0 [14,0–77,0] балла, ИР = 15, р = 0,001.

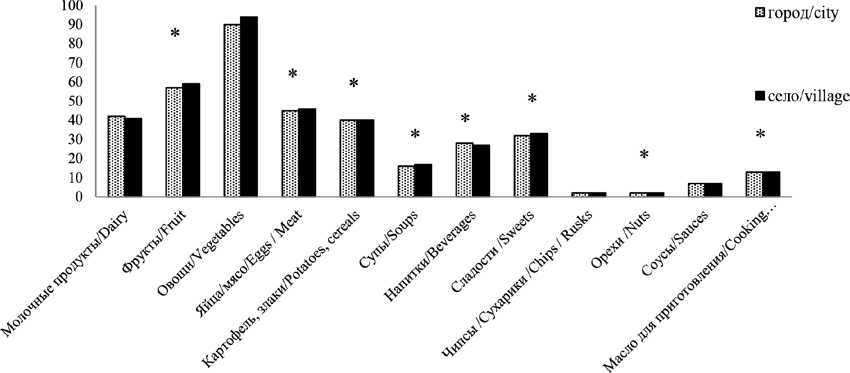

Молочные продукты статистически значимо чаще использовали в пищу лица с наличием высшего образования (рис. 3).

Рис. 3. Частота потребления различных групп продуктов в баллах (медиана) в зависимости от уровня образования, *– р ≤ 0,05

Fig. 3. The frequency of consumption of different food groups in points (median), depending on the level of education, *– р ≤ 0.05

Фрукты не в сезон чаще предпочитали лица с наличием высшего образования (32,0 [16,0–62,0] балла, ИР = 11), чем респонденты с отсутствием высшего образования (31,0 [16,0–1751,0], ИР = 10), р = 0,000; фрукты в сезон: лица с высшим образованием – 27,0 [8,0–66,0] баллов, ИР = 10, участники исследования с отсутствием такого – 26,0 [8,0–72,0] баллов, ИР = 11, р = 0,014. Картофелю и супам отдавали предпочтение лица с отсутствием высшего образования. Крупы, алкогольные и безалкогольные напитки, орехи чаще потребляли лица с наличием высшего образования.

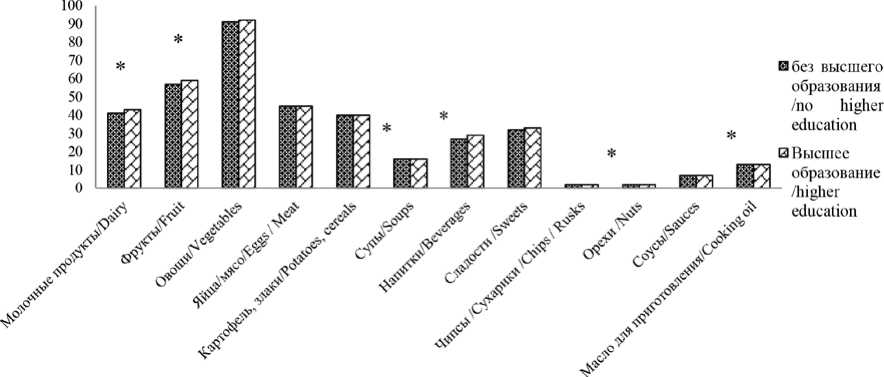

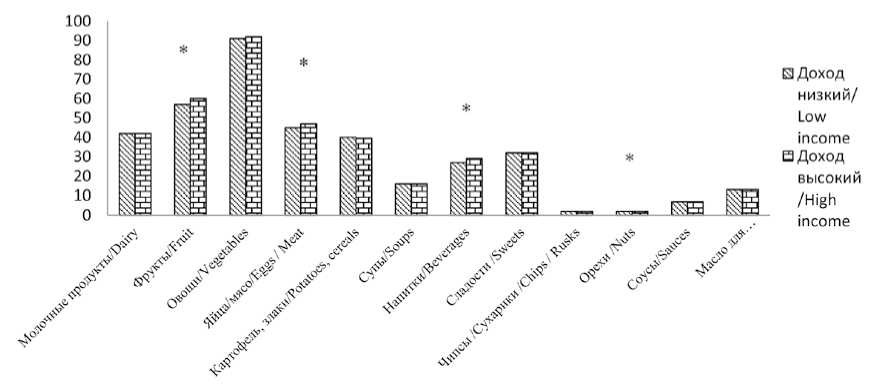

Лица с высоким доходом чаще, чем респонденты с низким уровнем доходов потребляли нежирные молочные продукты (26,0 [14,0–56,0] баллов, ИР = 8 против 25,0 [4,01526], ИР = 9, р = 0,028) и фрукты не в сезон (32,0 [16,058,0] балла, ИР = 11 против 31,0 [16,01751,0]

балла, ИР = 10, р = 0,000; рис. 4). Респонденты с высоким уровнем доходов предпочитали фрукты вне зависимости от сезона, овощи не в сезон и сырые овощи, а также продукты животного происхождения и морепродукты. Алкогольные и безалкогольные напитки, орехи использовали в пищу участники с высоким уровнем доходов.

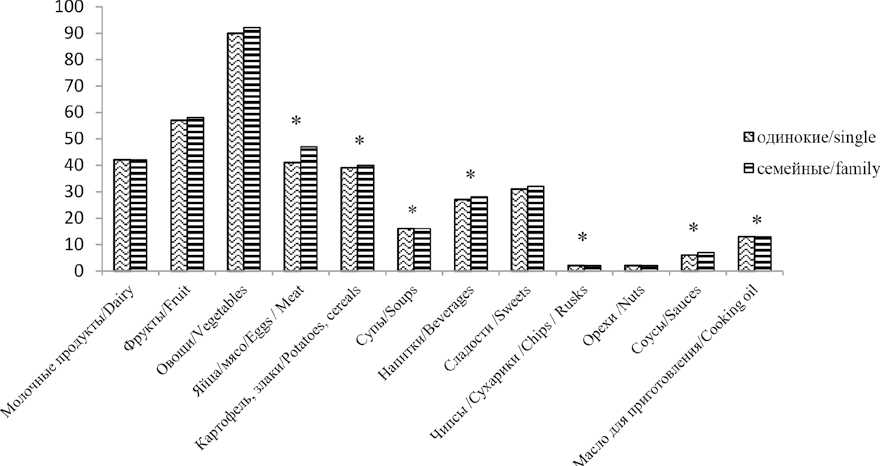

Семейное положение также играло роль в формировании рациона населения: респонденты, имеющие партнера, чаще, чем лица, проживающие в одиночестве, потребляли жирные молочные продукты, фрукты в сезон, приготовленные овощи, продукты животного происхождения, морепродукты, хлебобулочные изделия, картофель, супы, алкогольные и безалкогольные напитки, чипсы/су-харики и соусы, а также чаще использовали масло для приготовления пищи (рис. 5).

Рис. 4. Частота потребления различных групп продуктов в баллах (медиана) в зависимости от уровня доходов, *– р ≤ 0,05

Fig. 4. The frequency of consumption of different food groups in points (median), depending on income level, *– р ≤ 0.05

Рис. 5. Частота потребления различных групп продуктов в баллах (медиана) в зависимости от семейного положения, *– р ≤ 0,05 Fig. 5. The frequency of consumption of different food groups in points (median), depending on marital status, *– р ≤ 0.05

Обсуждение

В настоящей работе показано, лица с высоким уровнем доходов чаще потребляли такие группы продуктов, как фрукты, орехи, продукты животного происхождения и морепродукты, алкогольные и безалкогольные напитки в отличие от респондентов с низким уровнем доходов. В других исследованиях продемонстрировано, что группы с низким уровнем доходов предпочитали белый хлеб, картофель и макароны или рис и рафинированные крупы по сравнению с лицами с высоким уровнем доходов, которые отдавали предпочтение цельнозерновым продуктам. Также было показано, что более высокий уровень доходов тесно связан с потреблением фруктов и свежих овощей по сравнению с низким уровнем [10]. Кроме того, было определено, что уровень благосостояния влияет на потребление мяса и морепродуктов: высокий уровень связан с более частым потреблением постного мяса и морепродуктов, в то время как группы с низким уровнем доходов, как правило, потребляют больше жареной и консервированной рыбы и жирного мяса [11]. Имеются данные, свидетельствующие о том, что семьи с низким доходом покупают недорогие продукты, тратят свои ограниченные ресурсы на насыщенные жиры, сладости и подслащенные напитки, и только минимальная часть доходов расходуется на фрукты, овощи, рыбу или постное мясо. Низкий уровень доходов ведет к выбору дешевых продуктов, которые состоят в основном из сахара, крахмала и насыщенных жиров [12]. Приведенные выше исследования демонстрируют значительную связь между рационом питания и уровнем доходов: чем ниже уровень доходов, тем скуднее рацион питания.

В данной работе также были выявлены гендерные и возрастные особенности рациона питания населения. Мужчины чаще женщин употребляли продукты животного происхождения (яйца, мясные продукты), рыбу и морепродукты, картофель, алкогольные напитки, чипсы/ сухарики, соусы. Женщины чаще мужчин употребляли фрукты в сезон, овощи, крупы/злаки и масло. Однако, учитывая, что настоящая выборка представлена в основном женским населением, полученные гендерные различия следует интерпретировать с осторожностью. С возрастом увеличивалось потребление овощей, круп, супов, снижалось потребление продуктов животного происхождения, картофеля; алкогольных и безалкогольных напитков, чипсов/сухариков и соусов. Исследование, проведенное в США с участием взрослого населения, также выявило, что мужчины меньше, чем женщины потребляют фрукты и овощи [13]. Данные закономерности можно объяснить большей приверженностью женщин к соблюдению здорового рациона питания по сравнению с мужчинами [14], а потребление фруктов, овощей, злаков традиционно ассоциировалось с правильным стереотипом питания. То же можно сказать и о снижении потребления нездоровых продуктов, алкогольных напитков с возрастом – в старшей возрастной группе с высокой долей вероятности больше лиц, имеющих различные заболевания, требующие соблюдения определенных режимов питания [14].

Уровень образования также является важным фактором в выборе рациона питания населения. Низкий уровень образования является фактором риска рациона низкого качества, так как имеется недостаток знаний о диетах, благоприятных для здоровья [15]. Однако высшее образование также не всегда гарантирует привер- женность респондентов к здоровой диете. Теоретически более высокий уровень образования может быть связан с более напряженной работой, меньшим количеством свободного времени для приготовления пищи и, следовательно, с большей тенденцией к потреблению готовых блюд или фастфуда [16]. Тем не менее в недавнем исследовании, проведенном H.A. Hiza и соавт., было продемонстрировано, что взрослые с высшим образованием имеют более высокие баллы по потреблению фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов [17]. Данные, полученные в настоящем исследовании, также имеют противоречивый характер: картофель и супы чаще потребляли лица с отсутствием высшего образования, а фрукты, крупы, алкогольные и безалкогольные напитки, орехи – лица с наличием высшего образования. Для дальнейшего анализа полученных данных требуется более детальное изучение причин рациона респондентов: играет ли в данной ситуации роль отсутствие знаний о рациональном питании либо нехватка средств в связи с низким уровнем доходов у лиц без высшего образования.

Условия проживания (городская или сельская местность) также определяли различия в рационе населения. Сельские жители по сравнению с городскими жителями больше потребляли молочных продуктов, фруктов не в сезон, овощей, продуктов животного происхождения, картофеля, супов, сладостей. Городские жители по сравнению с сельскими чаще потребляли фрукты в сезон, безалкогольные напитки, орехи. По данным нескольких работ, проживание в городской местности было значительно связано с более высоким разнообразием рациона питания и потреблением пищи животного происхождения. Также было показано, что люди с низким уровнем доходов и проживающие в сельской местности используют нездоровые методы консервации продуктов питания (соль и копчение) и, таким образом, вынуждены потреблять менее здоровые продукты, чем жители городов [18]. По данным Global Dietary Database (GDD), показатели здоровой диеты в целом были выше в городских районах и среди более образованных слоев населения, в то время как показатели нездоровой диеты были выше в сельской местности и в менее образованных слоях [19]. В то же время жители сельских территорий, как правило, занимаются сельским хозяйством и выращиванием овощей, фруктов, ягод и должны иметь больше доступа к молочным, мясным продуктам и овощам, фруктам и ягодам в сезон. Очевидно, низкий уровень доходов вынуждает эти слои населения использовать данные продукты для продажи. Следовательно, данная работа также подтверждает важную роль социально-экономических условий проживания населения в формировании рациона питания и обосновывает необходимость в более детальном изучении социально-экономической составляющей как фактора риска развития алиментарных заболеваний.

Известно, что наличие семьи способствует более разнообразному и здоровому рациону питания [20], что также было подтверждено данной работой: респонденты с наличием семьи чаще, чем одинокие лица потребляли фрукты в сезон, овощи, продукты животного происхождения, рыбу и морепродукты, супы, безалкогольные напитки.

Доказано, что социально уязвимые слои населения имеют высокую смертность от алиментарно-зависимых заболеваний: кардиоваскулярной патологии, сахарного диабета [1]. Как показывает настоящая работа, лица с низким социальным статусом потребляют меньше овощей, фруктов, злаков и в то же время больше сладостей, чипсов/сухариков и картофеля. Полученные знания об особенностях питания конкретных групп населения должны лечь в основу профилактических программ, направленных на рационализацию питания лиц с низким социально-экономическим статусом, тем самым, на сокращение заболеваемости основными неинфекционными заболеваниями.

Выводы

Социально-экономические условия влияют на характер питания населения: лица, проживающие в городской местности, с высоким уровнем доходов и образования, наличием семьи, а также женщины и представители старшей возрастной группы чаще потребляют фрукты, овощи и злаки, чем респонденты, проживающие в сельской местности, с низким уровнем доходов и образования или отсутствием семьи.

Список литературы Особенности питания населения в зависимости от социально-экономических условий

- Mente A., Dehghan M., Rangarajan S., McQueen M., Dagenais G., Wiel-gosz A. et al. Association of dietary nutrients with blood lipids and blood pressure in 18 countries: a cross-sectional analysis from the PURE study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5(10):774-787. DOI: 10.1016/ S2213-8587(17)30283-8.

- Menezes M.C., Costa B.V., Oliveira C.D., Lopes A.C. Local food environment and fruit and vegetable consumption: An ecological study. Prev. Med. Rep. 2016;5:13-20. DOI: 10.1016/j.pmedr.2016.10.015.

- Psaltopoulou T., Hatzis G., Papageorgiou N., Androulakis E., Briasoulis A., Tousoulis D. Socioeconomic status and risk factors for cardiovascular disease: Impact of dietary mediators. Hellenic J. Cardiol. 2017;58(1):32-42. DOI: 10.1016/j.hjc.2017.01.022.

- Kuddus M.A., Tynan E., McBryde E. Urbanization: a problem for the rich and the poor? Public Health Rev. 2020;41:1. DOI: 10.1186/s40985-019-0116-0.

- Costa B.V.L., Menezes M.C., Oliveira C.D.L., Mingoti S.A., Jaime P.C., Caiaffa W.T. et al. Does access to healthy food vary according to socioeconomic status and to food store type? An ecologic study. BMC Public Health. 2019;19(1):775. DOI: 10.1186/s12889-019-6975-y.

- РИАРЕЙТИНГ. URL://www.riarating.ru/infografika/20190708/630129 839.html.

- Kish L. Survey sampling. New York: John Wiley and Sons; 1965:643.

- El Kinany K., Garcia-Larsen V., Khalis M., Deoula M.M.S., Benslimane A., Ibrahim A. et al. Adaptation and validation of a food frequency questionnaire (FFQ) to assess dietary intake in Moroccan adults. Nutr. J. 2018;17(1):61. DOI: 10.1186/s12937-018-0368-4.

- Gosadi I.M., Alatar A.A., Otayf M.M., AlJahani D.M., Ghabbani H.M., Al-Rajban W.A. et al. Development of a Saudi Food Frequency Questionnaire and testing its reliability and validity. Saudi Med. J. 2017;38(6):636-641. DOI: 10.15537/smj.2017.6.20055.

- Miller V., Yusuf S., Chow C.K., Dehghan M., Corsi D.J., Lock K. et al. Availability, affordability, and consumption of fruits and vegetables in 18 countries across income levels: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. Lancet Glob. Health. 2016;4(10):e695-703. DOI: 10.1016/S2214-109X(16)30186-3.

- Neff R.A., Edwards D., Palmer A., Ramsing R., Righter A., Wolfson J. Reducing meat consumption in the USA: a nationally representative survey of attitudes and behaviours. Public Health Nutr. 2018;21(10):1835-1844. DOI: 10.1017/S1368980017004190.

- Okop K.J., Ndayi K., Tsolekile L., Sanders D. Low intake of commonly available fruits and vegetables in socio-economically disadvantaged communities of South Africa: influence of affordability and sugary drinks intake. BMC Public Health. 2019;19(1):940. DOI: 10.1186/s12889-019-7254-7.

- Heo M., Kim R.S., Wylie-Rosett J., Allison D.B., Heymsfield S.B., Faith M.S. Inverse association between fruit and vegetable intake and BMI even after controlling for demographic, socioeconomic and lifestyle factors. Obes. Facts. 2011;4(6):449-455. DOI: 10.1159/000335279.

- Micha R., Khatibzadeh S., Shi P., Andrews K.G., Engell R.E., Mozaf-farian D. et al. Global, regional and national consumption of major food groups in 1990 and 2010: a systematic analysis including 266 country-specific nutrition surveys worldwide. BMJ Open. 2015;5(9):e008705. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-008705.

- Карамнова Н.С., Максимов С.А., Шальнова С.А., Баланова Ю.А., Имаева А.Э., Муромцева Г.А. и др. Образовательный статус и характер питания взрослого населения РФ. Результаты эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019;18(5):80-89. DOI: 10.15829/17288800-2019-5-80-89.

- Hidaka B.H., Hester C.M., Bridges K.M., Daley C.M., Greiner K.A. et al. Fast food consumption is associated with higher education in women, but not men, among older adults in urban safety-net clinics: A cross-sectional survey. Prev. Med. Rep. 2018;12:148-151. DOI: 10.1016/j. pmedr.2018.09.005.

- Hiza H.A., Casavale K.O., Guenther P.M., Davis C.A. Diet quality of americans differs by age, sex, race/ethnicity, income, and education level. J. Acad. Nutr. Diet. 2013;113:297-306. DOI: 10.1016/j.jand.2012.08.011.

- Карамнова Н.С., Шальнова С.А., Тарасов В.И., Баланова Ю.А., Имаева А.Э., Муромцева Г.А. и др. Городская и сельская модели питания: есть ли различия? Результаты эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019;18(4):77-85. DOI: 10.15829/1728-8800-2019-4-77-85.

- O'Hearn M., Imamura F., Cudhea F., Onopa J., Reedy J., Shi P. et al. The state of diet quality globally: a systematic assessment of worldwide dietary patterns using the global dietary database (P10-045-19). Curr. Dev. Nutr. 2019;3(1):nzz034.P10-045-19. DOI: 10.1093/cdn/nzz034. P10-045-19.

- Kim A., Lee J.A., Park H.S. Health behaviors and illness according to marital status in middle-aged Koreans. J. Public Health (Oxf). 2018;40(2):e99-106. DOI: 10.1093/pubmed/fdx071.