Особенности показателей тиреопероксидазы щитовидной железы при различных видах зоба

Автор: Дибиров Тагир Муратович, Бакуев Максудин Маккидинович, Шахбанов Руслан Казбекович, Гусейнов Тагир Сайдуллахович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Разработанным на кафедре гистологии ДГМУ гистохимическим методом выявления активности тиреопероксидазы(ТПО) (изобретение, приоритетный номер 2015054203 от 16.12.2015) проведено исследование по определению его возможностей при установлении функционального состояния щитовидной железы (ЩЖ). Установлено что активность фермента определятся в фолликулярных тиреоцитах и существенно меняется при различных патологических состояниях органа. В частности, в гистохимических препаратах ЩЖ Больных диффузным токсическим зобом активность ТПО в стенке фолликулов и межфолликулярных аденоматозных очагах высокая. Характерно наличие эпителиальных выпячиваний с выраженной активностью в периферических тиреоцитах. При заболеваниях ЩЖ в стадии эутиреоза активность фермента в фолликулярных тироцитах умеренная. Содержание фермента существенно снижено при макро- и микрофолликулярном коллоидном зобе и аутоиммунном тиреоидите в стадии гипотиреоза. Делается вывод, что результаты предлагаемого гистохимического метода определения активности ТПО позволяют дополнить морфологическое заключение патологоанатомов функциональным.

Щитовидная железа, гистохимия, тиреопероксидаза

Короткий адрес: https://sciup.org/143177142

IDR: 143177142

Текст научной статьи Особенности показателей тиреопероксидазы щитовидной железы при различных видах зоба

Введение. Гормоны щитовидной железы (ЩЖ) содержат аминокислоту тирозин и атомы йода. Последние поставляются путем расщепления неорганических йодидов в цитоплазме фолликулярных клеток. В последующем эти компоненты переходят в коллоид и связываются с глобулином щитовидной железы с образованием белкового комплекса - тиреоглобулина. Далее он захватывается тиреоцитами путем эндоцитоза, где расщепляясь, выделяет гормон в циркуляцию [1, 6, 9, 10]. В этих процессах роль поставщика атомов йода, путем расщепления йодидов, выполняет фермент тиреопероксидаза (ТПО). Таким образом, ТПО следует считать ключевым ферментом в синтезе тиреоидных гормонов. Она синтезируется в гранулярной эндоплазматической сети и затем упакованном в эндоцитозные пузырьки виде накапливается в апикальной части тиреоцитов [4, 5, 11, 12].

Установлено, что ТПО встроена в апикальную мембрану фолликулярных клеток ЩЖ и катализирует перекисное окисление йода с последующим йодированием тирозина в составе тиреоглобулина [2, 8]. Считают что ТПО катализирует, как ми- нимум, две реакции в процессе синтеза гормонов ЩЖ: йодирование тирозильных остатков тиреоглобулина и слияние йодотирозинов в процессе синтеза тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) [3, 7]. И надо считать уникальным для эндокринных желез то, что готовые гормоны в составе тиреоглобулина накапливаются во внеклеточной среде – в коллоиде, а далее, по мере необходимости поступают в циркуляцию путем эндоцитоза.

Из приведенных данных следует, что интенсивность синтеза тиреоидных гормонов в фолликулярных тиреоцитах находится в прямой зависимости от активности ТПО. Из этого положения напрашивается вывод, что по уровню активности ТПО можно судить о функциональном состоянии ЩЖ. Он важен, прежде всего, по той причине, что патоморфологическое заключение при исследовании послеоперационного материала не предполагает установления функционального состояния органа. Более того, необходимость использования предлагаемого метода больным с заболеваниями ЩЖ, которым предстоит оперативное вмешательство, рационально хотя бы потому что применяемые ныне биохимические методы определения содержания гормонов в сыворотке крови дорогостоящи и длительны по времени.

Цель исследования – установление функционального состояния ЩЖ при различных заболеваниях органа путем определения активности ТПО в тканях послеоперационного материала.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования служили кусочки тиреоидной ткани, удаленные у 82 больных с клиническим диагнозом: диффузный токсический зоб (ДТЗ) – 27, узловой эутиреоидный зоб – 13, аутоиммунный тиреоидит (АИТ) в стадии эутиреоза – 17, макро- и микрофолликулярный коллоидный зоб в стадии гипотиреоза – 11, АИТ в стадии гипотиреоза – 14. (возраст больных от 23 до 67 лет ) Продолжительность заболевания колебалась от нескольких месяцев до 17 лет. Резицированную ткань не подвергая фиксациисразу переносили в морозильную камеру, а далее в камеру криостата, где готовили срезы толщиной 15-20 микрометров. Также использовали фиксированные в формалине кусочки тиреоидной ткани.

Гистохимически активность ТПО выявляли методом разработанном на кафедре гистологии ДГМА (изобретение, приоритетный номер – 2015154203, от 16.12.2015 г.) Описание метода.

Полученные срезы переносятся на предметные стекла и оставляют на открытом воздухе около 2-х часов с целью высушивания.

На предметные стекла со срезами наносится несколько капель 0,3% раствора молибдата аммония на 5 мин.

После слива предыдущего раствора на стекла наносится инкубационная среда на 15 мин.

Инкубационная среда готовится следующим образом: в бюксик наносится 1 мл насыщенного раствора бензидина и добавляют 1 каплю 0,3% раствора перекиси водорода (раствор рассчитан на 3-4 стекла).

По истечении времени инкубации, стекла с инкубационной средой переносят на столик микроскопа с фотоприставкой и сразу же делают сьемки при увеличении 400. При этом в местах локализации фермента на голубоватом фоне цитоплазмы фолликулярных тиреоцитов выявляются темно-синие гранулы.

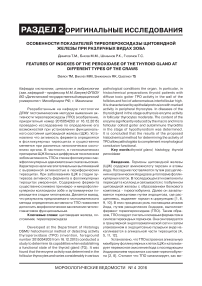

Результаты исследования и их обсуждение. В контрольных препаратах, полученных со здоровых участковпослеоперационного материала у больных с узловым эутиреоидным зобом, видны фолликулы разных размеров, стенка их образована однослойным эпителием из фолликулярных тиреоцитов. Активность фермента в них умеренная; продукты реакции более выражены в апикальной части клеток. Распределение последних в различных участках стенки фолликулов неравномерное (рис.1). В межфолликулярных участках интерфолликулярные островки и новообразованные фолликулы с умеренной и высокой активностью фермента. Соединительнотканные структуры в них лишены окрашенных продуктов реакции.

При больших увеличениях микроскопа можно заметить, что продукты гистохимической реакции выявляются в двух состояниях, т.е. имеет два компонента – гомогенный и гранулярный. Последний особенно четко очерчен в криостатных срезах, полученных с фиксированных формалином кусочков органа. На приведенном рисунке (рис. 1б) видно, что почти все поле зрения занято окрашенным в синий цвет гранулами, поскольку при этом клетки стенки фолликулов полностью разрушаются.

Гомогенный компонент продуктов реакции слабо заметен по причине того, что в процессе приготовления препарата он частично смывается.

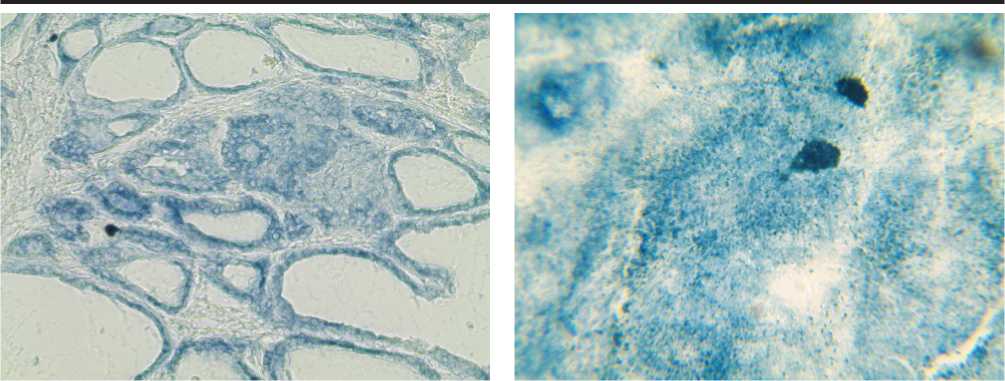

При ДТЗ активность ТПО в ЩЖ высокая. Окрашенные продукты реакции выявляются в цитоплазме тиреоцитов (фолликулярных и интерфолликулярных). В стенке фолликулов распределение их неравномерное: имеются участки где фолликулярный эпителий многослойный и активность фермента в нем высокая,а в участках, где эпителий однослойный – активность умеренная (рис. 2). На приведенном рисунке обращает на себя внимание характер распределения компонентов продуктов реакции: в апикальной части клеток локализован преимущественно гранулярный, а в околоядерной зоне – гомогенный.

Во многих фолликулах просматриваются признаки усиленной пролиферации; в их полость вдаются интерфолликулярные сосочки, которые сочетаются с экстрафолликулярными эпителиальными выпячиваниями. Между крупными фолликулами много вновь формирующихся мелких с высокой и очень высокой активность фермента. Ядра тиреоцитов, а также межфолликулярные соединительнотканные структуры четко очерчены в виде просветленных участков по причине отсутствия в них продуктов реакции.

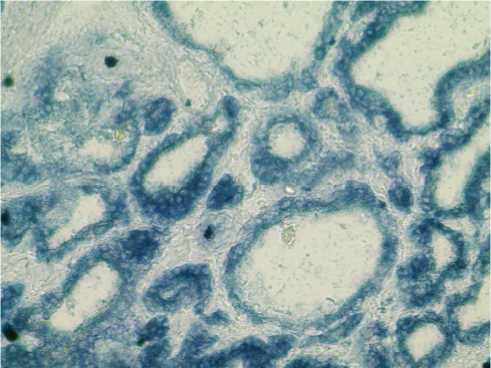

У больных узловым эутиреоидным зобом при постановке реакции на ТПО в препаратах выявляются многочисленные аденоматозные очаги с умеренной и высокой активностью фермента. (рис. 3).Часть очагов содержит сформированные мелкие фолликулы. В их стенке активность умеренная; нередко выявляются экстрафолли-кулярные сосочки с многослойным фолликулярным эпителием. Активность фермента в стенке сформированных фолликулов умеренная или высокая; распределение продуктов реакции в них неравномерное. Четко очерчены межфолликулярные соединительнотканные прослойки без окрашенных продуктов реакции.

В послеоперационном материале ЩЖ больных АИТ в стадии эутиреоза при постановке реакции на ТПО в препаратах выявляются фолликулы разных размеров с умеренной активностью фермента. Стенка фолликулов местами многослойная - признак пролиферативной активности. Распределение продуктов реакции в различных участках фолликулов неравномерное. В межфолликулярных пространствах множественные аденоматозные и паренхиматозные очаги с умеренной или высокой активностью. Соединительнотканные прослойки расширены; в них многочисленные лимфоцитарные инфильтраты без окрашенных продуктов реакции.

В этом варианте патологии ЩЖ следует считать характерным то, что наряду с наличием указанных крупных межфолликулярных инфильтратов, слабая очерченность границ фолликулярных клеток, по-видимому, связанная с выраженностью процесса их разрушения (рис. 3).

При постановке реакции на ТПО в препаратах ЩЖ больных макро-микрофолликулярным коллоидным зобом в стадии гипотиреоза выявляются фолликулы преимущественно крупных размеров с малым содержанием, или полным отсутствием продуктов гистохимической реакции. В стенке фолликулов слабо очерченный однослойный уплощенный эпителий. При общем обзоре препаратов просматривается закономерность, чем больше размеры фолликулов, тем меньше в клетках их стенки окрашенного материала (рис. 4).

В стенке ряда фолликулов среднего и малого размера просматривается многослойный эпителий со следами окрашенного материала, а в межфолликулярных пространствах – аденоматозные очаги из интерфолликулярных тиреоцитов со слабой и умеренной активностью фермента.

При постановке реакции на ТПО в ЩЖ больных АИТ в стадии гипотиреоза средней степени тяжести большая часть поля зрения занято крупными лимфоцитарными инфильтратами (рис. 4). Между ними единичные фолликулы малых размеров с умеренной или слабой активностью фермента. Отдельные аденоматозные очаги, без видимого просвета, содержат малое количество окрашенных продуктов реакции, а в случаях тяжелого течения процесса выявляются только их следы.

Таким образом, во всех случаях заболеваний ЩЖ с синдромом тиреотоксикоза активность фермента высокая. Однако сравнение данного показателя с результатами функциональных исследований органа (определение содержания Т3 и Т4) малоинформативно по причине того, что в преобладающем большинстве случаев больные исследуются на фоне медикаментозной терапии, снижающее содержание гомонов в циркуляции. Поэтому, в случаях оперативного лечения больных, значимость гистохимического исследования ЩЖ существенна, поскольку позволяет объективно оценить функциональное состояние органа.

При гистохимическом исследовании послеоперационного материала, взятого у больных макро- и микрофолликулярным коллоидным зобом, в препаратах выявляются фолликулы преимущественно крупных размеров с малым содержанием, или полным отсутствием продуктов реакции В стенке фолликулов слабо очерченный однослойный уплощенный эпителий. Как было отмечено, просматривается закономерность – чем больше размеры фолликулов, тем меньше в клетках их стенки окрашенного гистохимического материала. В межфолликулярных пространствах аденоматозные очаги, по-видимому, признаки ранней пролиферативной активности, также со слабой активностью фермента. Слабая активность ТПО просматривается ив участках стенки фолликулов, где тиреоидный эпителий многослойный. И надо полагать, что указанные особенности количественного содержания и распределения продуктов реакции являются признаками истощения функциональных возможностей ЩЖ, т.е. выраженного гипотиреоза.

Выводы:

В ЩЖ активность ТПО выявляется в цитоплазме фолликулярных клеток в двух состояниях – гомогенном и гранулярном; последний компонент локализован преимущественно в апикальной части клеток.

У больных ДТЗ с выраженным синдромом

Рис. 1а. Рис. 1б.

Рис. 1. Щитовидная железа. Реакция на ТПО. Распределение продуктов реакции в норме: а) криостатный срез с нефиксированного кусочка органа; активность фермента в стенке фолликулов и интерфолликулярных островках умеренная или выраженная, б) криостатный срез с фиксированного кусочка; фолликулярные тиреоциты разрушены; в поле зрения в основном гранулярный компонент фермента. Ув. 400.

Рис. 2б.

Рис. 2а.

Рис. 2. Щитовидная железа больных ДТЗ тяжелой степени (а) и средней степени (б) тяжести. Реакция на ТПО а) отдельные участки стенки фолликулов многослойны; в соединительнотканных прослойках вновь сформированные мелкие фолликулы и интерфолликулярные островки с высокой активностью фермента, б) в стенке фолликулов экстра – и интрафолликулярные выпячивания. Ув. 400.

тиреотоксикоза активность фермента высокая и определяется в тиреоцитах стенки фолликулов и межфолликулярных аденаматозных очагов.

При АИТ в стадии эутиреоза умеренное содержание продуктов гистохимической реакции определяется в паренхиматозных и аденоматозных очагах, а также в стенке мелких фолликул.

В стадии гипотиреоза АИТ незначительное количество аденоматозных очагов и малых фолликулов, которые располагаются между крупными скоплениями лимфоидной ткани, содержат лишь следы продуктов гистохимической реакции.

Список литературы Особенности показателей тиреопероксидазы щитовидной железы при различных видах зоба

- Бондаренко Н.С., Зубова Ю.О., Сапронова А.Я. и др. Роль аденогипофизотропных нейрогормонов в эндокринной парааденогипофизарной регуляции периферических органов - мишеней в онтогенезе у крыс // Бюлл. эксперим. биол. и мед.2015. №3. с.268-272

- Верещагина Г.В., Харченко Н.Г. Способ определения недостаточности трийодтиронина в организме / Открытие. 1985. А.С.№1153292 СССР. №29. с.26.

- Городетская И.В., Гусакова Е.А. Влияние тиреоидного статуса на систему протеиназы (ингибиторы при стрессе) // Биомед. Химия. 2015. т. 61. вып.3. с.389-393.

- Кузмина Н.С., Кириллова Г.А., Зубков А.В. и др. Перекрестная активность моноклональных антител и аутоантител человека к пероксидазе щитовидной железы // Проблемы эндокринологии. 2006. т. 8. № 2-3. с.228.

- Кочетков А.Г., Безденежных А.В., Силин Е.В. Степень йодирования коллоида щитовидной железы как показатель уровня работоспособности //Арх. анат., гистол. и эмбриол. 2001. т.119. №2.с.45-47.

- Туракулов Я.Х., Ташходжаева Т.П., Артыкбаева Г.М. Активность конверсии тироксина в трийодтиронин в печени и почках // Морфология. 1991. №5. с.44-45.

- Шахтарин В.В., Петрова Г.А., Гекин С.Ю., Симакова Г.М. Новые подходы количественной оценки метаболизма трийодтиронина в организме // Пробл. Эндокринологии. 2000. №1. с.34-37.

- Шпаков А. О. Новые достижения в разработке и изучении механизма действия низкомолекулярных агонистов рецепторов тиреотропного и лютеинизирующего гормонов //Цитология. 2015. т.57. №3. с.167-177.

- Шрейбер В. Патофизиология желез внутренней секреции / Прага. 1987. с.190-192; 193; 200-201; 215-219.

- DemeD. //BiochemicalJournal. 1994.301:75.

- Nakamura V. et al. Biochemistry. 1991; 30:4880.

- Walter F. PhD. MedicalPhysiology: A. Cellular And Molecular Approach. - Elsevier/Sanders. 2003-P. 1300.