Особенности показателей внешнего дыхания и тепловизионного портрета у лыжников-гонщиков г. Магадана

Автор: Тараканова Татьяна Александровна, Аверьянова Инесса Владиславовна, Вдовенко Сергей Игоревич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S2 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявление физиологических механизмов обеспечения функции внешнего дыхания и тепловизионного статуса у юношей-лыжников г. Магадана. Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 10 лиц в возрасте 17-21 года, занимающихся беговыми лыжами на базе СШОР по лыжным гонкам им. Е. Вяльбе, имеющих I спортивный разряд, а также 455 юношей из контрольной группы с обычным режимом двигательной активности. На основе выполнения тестов спокойного и форсированного дыхания регистрировались объемные и объемно-скоростные показатели работы респираторной системы (спироанализатор КМ-АР-01 «Диамант-С»). С помощью тепловизионной камеры на основе неохлаждаемого микроболометра (FLIR SC620, Швеция) формировались термографические снимки восьми участков тела, взятых спереди и сзади в положении стоя, после чего анализировались средние температуры, полученные по каждому участку. Статистический анализ данных проводился при использовании пакета Statistica 7.0. Результаты. Выявлено значимое увеличение объемных величин легких у юношей-лыжников на фоне снижения проходимости крупных бронхов при одновременном повышении калибра мелких бронхиол. При этом у данных лиц наблюдались более высокие средние температуры теплового портрета по сравнению с юношами из контрольной группы. Заключение. Обнаруженные перестройки в работе респираторной системы юношей-лыжников свидетельствуют об уменьшении теплоотдачи с дыханием при одновременном увеличении количества функционирующих альвеол, что позволяет более эффективно обеспечивать кислородный режим организма. Установленные изменения морфологии температурной картины кожи при занятиях лыжными гонками свидетельствуют о перераспределении периферического кровотока, направленного в том числе на предотвращение холодовых травм и сохранение запасов энергии в организме.

Юноши-лыжники, внешнее дыхание, термография, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/147239624

IDR: 147239624 | УДК: 612.563, | DOI: 10.14529/hsm22s202

Текст научной статьи Особенности показателей внешнего дыхания и тепловизионного портрета у лыжников-гонщиков г. Магадана

I.V. Averyanova, ,

S.I. Vdovenko, , “Arktika” Scientific and Research Center, Fareastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Magadan, Russia

Введение. Состояние функции внешнего дыхания (ФВД) и кровообращения является одним из важнейших факторов, влияющих на возможности организма лиц, занимающихся спортом [6]. Именно система внешнего дыхания принадлежит к той системе организма человека, которая не может быть полностью защищена от естественных природных явлений искусственным барьером и первой подвергается воздействию факторов внешней среды [9]. Первейшая задача ФВД заключается в создании и поддержании оптимального газового состава артериального кровотока: парциального давления О 2 и СО 2 – как в обычных условиях, так и в нагрузочном режиме [8].

Температура кожи также является важным физиологическим показателем, оценка которого имеет значение и в аспектах, связанных с адаптацией к факторам внешней среды, и в случае выполнения активной физической работы, так как способна объективно отражать интенсивность теплоотдачи, которая, в свою очередь, зависит от теплопродукции и состояния сосудов кожи [14]. Установлено, что регулярная мышечная деятельность стимулирует развитие респираторной системы и в процессе длительных тренировок формируется физиологически рациональный тип дыхания, обеспечивающий как аэробную производительность организма, его физическую работоспособность, так и спортивное мастерство [7].

Принимая во внимание то, что анализ особенности регуляции дыхательной функции легких, а также тепловизионной картины ор- ганизма, отражающей рельеф периферического кровотока при занятиях беговыми лыжами представляет особый интерес, целью нашей работы явилось выявление физиологических механизмов обеспечения ФВД и тепловизионного статуса у юношей-лыжников г. Магадана.

Материалы и методы. В сентябре 2019 года было обследовано 10 юношей, занимающихся беговыми лыжами на базе СШОР по лыжным гонкам им. Е. Вяльбе и имеющих I спортивный разряд. В качестве группы сравнения в работе выступили 455 юношей с обычным режимом двигательной активности с использованием ранее опубликованных научно-практических рекомендаций [1]. Указанные лица не имели хронических или острых заболеваний респираторной системы и не предъявляли жалоб на момент обследования. Показатели внешнего дыхания регистрировались с помощью компьютерного спироанали-затора КМ-АР-01 «Диамант-С» (Россия). Тестирование осуществлялось последовательно в два этапа: спокойного и форсированного дыхания. Анализировались показатели: ЖЕЛ – жизненная емкость легких, л; ДО – дыхательный объем, л; ЧД – частота дыхания, цикл/мин; МОД – минутный объем дыхания, л; МОС 25% , МОС50%, МОС75% – мгновенные объемные скорости на участках прохождения соответственно крупных, средних, мелких бронхов, л/с (для данных характеристик также рассчитывался процент от должной величины, которая условно принималась за 100 %).

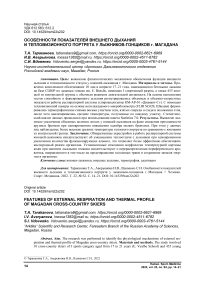

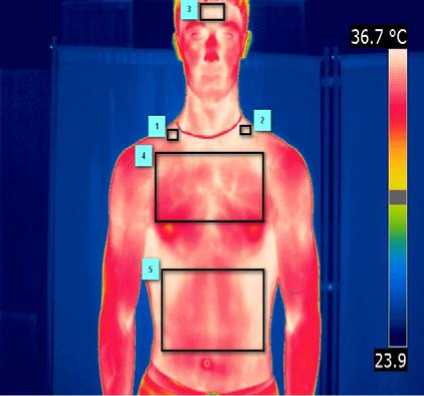

Термография проводилась в положении сидя, с использованием тепловизионной каме-

Рис. 1. Участки тела для количественного анализа средневзвешенной температуры тепловизионных изображений

Fig. 1. Body areas for a quantitave analysis of the average body temperatures obtained with thermal imaging

ры (тепловизор FLIR SC620, компания FLIR Systems, Швеция) на основе неохлаждаемого микроболометра, обеспечивающей длинноволновую (7,5–13 мкм) визуализацию с тепловой чувствительностью 0,1 °С. Пространственное разрешение составляло 640×480 пикселей. Исследование проводилось в соответствии со стандартами, установленными Европейской термографической Ассоциацией [15]. Количественный анализ тепловизионных изображений проводили для 8 участков тела, взятых спереди и сзади в положении стоя (рис. 1). Для каждой выбранной области была получена средняя температура поверхности, которая была более репрезентативной для данного участка, чем минимальное и максимальное значения. Преимущество инфракрасных систем по сравнению с другими методами измерения температуры [12] заключается в возможности одновременного анализа большого количества изображений-элементов (пикселей) за короткий промежуток времени, после чего возможна обработка изображений в реальном времени.

Обработка полученного материала проводилась с помощью программы Statistica 7.0. Вычислялись средние величины показателей (M) и ошибки средних (m). Статистическая значимость различий оценивалась по t-критерию Стьюдента для независимых выборок при условии нормальности распределения, которую определяли с помощью теста Колмогорова – Смирнова. Критический уровень значимости (p) принимался ≤ 0,05. Исследова тельские работы проводились при одобрении 16

Комиссии по биоэтике ФГБУН ИБПС ДВО РАН (заключение от 29.12.2020 г., протокол № 1) при письменном согласии обследуемых.

Результаты. В табл. 1 показаны характеристики ФВД у юношей-лыжников в сравнении с юношами, характеризующимися обычным режимом двигательной активности [1].

Жизненная емкость легких является тем показателем, который в первую очередь дает представление о базовых функциональных возможностях ФВД [4]. Именно эта характеристика легочной системы позволяет оценить максимальную площадь дыхательной поверхности легких, участвующей в газообмене между атмосферным воздухом и альвеолярнокапиллярным пространством. Фактические величины данного показателя были статистически значимо меньше в группе юношей с обычным режимом двигательной активности в сравнении с группой юношей из числа лыжников.

Показатели бронхиальной проходимости указывают на диаметр воздухоносных путей и текущее (возможное) респираторное сопротивление, оказываемое движению воздушного потока на вдохе и выдохе. При этом регулярные кардиореспираторные спортивные нагрузки способствуют совершенствованию регуляции бронхиальной проходимости, увеличивая ее показатели [3]. В наших исследованиях было обнаружено, что проходимость крупных бронхов (МОС 25% ) была выше в группе юношей с обычным режимом двигательной активности. По-видимому, более низкие пока затели проходимости верхних отделов брон-

Таблица 1

Table 1

Характеристики функции внешнего дыхания у юношей-лыжников и юношей с обычным режимом двигательной активности

External respiration in male skiers and males from the baseline group

Проходимость средних бронхиол легочного дерева (МОС 50% ) не имела значимых межгрупповых различий, превышая нормативный диапазон на 17 % в группе лыжников и на 14 % – в группе юношей, не занимающихся спортом. Наибольшее различие между обследуемыми лицами было установлено в отношении проходимости мелких бронхиол (МОС 75% ). Так, для группы юношей-лыжников были характерны значимо более высокие показатели МОС 75% , к тому же более чем в полтора раза превышающие должную величину. Очевидно, что данное существенное превышение диаметра дистальных бронхиол является региональной особенностью, обеспечивающей оптимальный режим как защиты от влияния низких температур атмосферного воздуха, так и обеспечения необходимым количеством кислорода метаболических процессов в организме лиц, проживающих в особых климатических условиях Северо-Востока [2].

Одним из самых характерных показателей ФВД является дыхательный объем (ДО) [5]. Из приведенных данных видно, что более высокие значения дыхательного объема, определяющего глубину дыхания, были отмечены в группе юношей-лыжников. В ранее опубликованных работах [4] было установле- Человек. Спорт. Медицина 2022. Т. 22, № S2. С. 14–21

но, что ДО у постоянных жителей Севера (как Крайнего, так и Европейского) является увеличенным. При этом наблюдается расширение бронхов при углублении дыхания, что в конечном счете приводит к увеличению бронхопроходимости. По мнению Ю.Ф. Щербиной (2013), данный факт можно трактовать как адаптивную реакцию бронхолегочной системы [10], что в полной мере подтверждается данными, полученными в наших исследованиях. Из приведенных данных видно, что статистически значимо большие величины МОД были отмечены в группе юношей-лыжников. Известно, что при физических нагрузках принцип экономизации функции реализуется посредством улучшения эффективности легочного газообмена на фоне увеличения МОД за счет преобладающего роста объема дыхания над его частотой [7], что отмечается в обследованной нами группе юношей-лыжников (показатель ЧД не имел значимых межгрупповых различий).

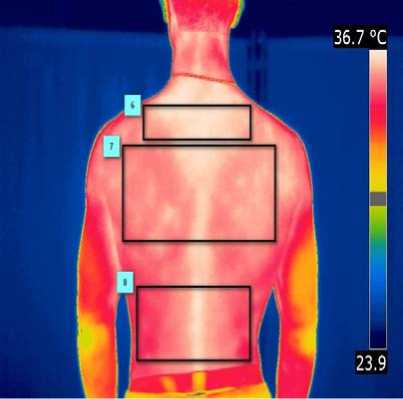

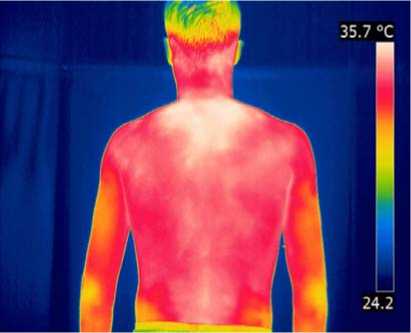

В табл. 2 представлены основные показатели тепловизионного портрета организма юношей-лыжников в сравнении с юношами, не занимающимися спортом. Примеры термограмм юношей с различным режимом двигательной активности представлены на рис. 2, 3. Из приведенных данных видно, что для юношей-спортсменов были характерны более высокие средние температуры практически по всем изученным областям теплового портре та. При анализе средних значений отдельных

Физиология

Physiology

Таблица 2

Table 2

Показатели температурного портрета различных участков тела у юношей с различным режимом двигательной активности

Thermal measurements of males with different physical activities

|

Показатель / Parameter |

Юноши-лыжники Skiers |

Юноши с обычным режимом двигательной активности Males from the baseline group |

Уровень значимости различий Level of significance |

|

t левой подключичной области, °С t left infraclavicular region, °С |

36,30 ± 0,19 |

35,57 ± 0,11 |

p ≤ 0,05 |

|

t правой подключичной области, °С t right infraclavicular region, °С |

36,31 ± 0,19 |

35,68 ± 0,12 |

p ≤ 0,05 |

|

t лоб, °С / t forehead, °С |

35,37 ± 0,35 |

35,14 ± 0,13 |

p = 0,55 |

|

t грудь, °С / t chest, °С |

35,46 ± 0,19 |

34,62 ± 0,14 |

p ≤ 0,05 |

|

t живот, °С / t abdomen, °С |

35,02 ± 0,25 |

33,88 ± 0,21 |

p ≤ 0,05 |

|

t спина под шеей, °С t back under the neck, °С |

35,66 ± 0,34 |

35,39 ± 0,11 |

p = 0,46 |

|

t лопатки, °С / t shoulder blades, °С |

35,19 ± 0,35 |

35,03 ± 0,12 |

p = 0,66 |

|

t поясница, °С / t lower back, °С |

34,72 ± 0,32 |

33,9 ± 0,18 |

p ≤ 0,05 |

Рис. 2. Пример термограммы юноши с обычным режимом двигательной активности Fig. 2. Thermal measurements of a male of usual physical activity

Рис. 3. Пример термограммы юноши-лыжника Fig. 3. Thermal measurements of a skier

участков тепловых портретов юношей нами были обнаружены статистически значимые различия. Так, самые низкие температуры фиксировались в области живота и поясницы. При этом самая высокая температура отмечалась в области груди, лба, верхней части спины, подключичных областей, что связано с температурой внутренних органов, выделяющих тепло в результате их нормальных метаболических процессов, а также с низкой толщиной подкожного жира [17].

На представленных термограммах видно, что наиболее горячие точки находились в районе левой и правой подключичной зоны и в области спины под шеей.

Полученные нами данные согласуются с результатами других исследователей, которые наблюдали более высокие показатели температуры кожи у спортсменов [13]. Температурные флуктуации поверхности кожи происходят в первую очередь за счет изменения периферического кровотока, при этом кровь выступает в качестве проводника теплообмена между внутренней средой и покровами тела, а также зависит от тонического состояния приповерхностных сосудов [11]. Также было отмечено, что повышенная физическая подготовка может также притупить сосудосуживающий ответ, о чем свидетельствует более высокая общая средняя температура кожи и периферии [16].

Заключение. Проведенные исследования показали, что функциональный статус системы внешнего дыхания у юношей-лыжников характеризуется сформированными физиологическими механизмами компенсаторно- приспособительных перестроек в системе внешнего дыхания, проявляющимися значительным увеличением ЖЕЛ, ДО, МОД, а также в более выраженном увеличении проходимости мелких бронхов, что позволяет эффективнее использовать вентиляторный потенциал и обеспечивать кислородный режим организма. Определены функциональные и адаптивные возможности функции внешнего дыхания у юношей-лыжников, проявляющиеся увеличением объемных показателей легочной вентиляции за счет преобладающего роста объема дыхания над его частотой, что отвечает принципу экономизации внешнего дыхания и повышает эффективность легочного газообмена.

У юношей-лыжников, в отличие от лиц с обычным режимом двигательной активности, наблюдается увеличение проходимости мелких бронхов на 17 %, а в сравнении с нормативной величиной - на 53 %. Данные изменения были установлены на фоне статистически значимо более низких показателей проходимости крупных бронхов (МОС25 % ) в группе юношей-лыжников, что обусловлено хроническим воздействием холодного воздуха при интенсивных тренировках в условиях отрицательных температур атмосферного воздуха.

Полученные результаты изменения морфологии температурной картины кожи при занятиях лыжными гонками свидетельствует об увеличении температуры проанализированных областей, что направлено на уменьшение дрожи для сохранения запасов энергии, а также необходимо для предотвращения холодовых травм, что крайне важно при занятиях лыжными гонками.

Список литературы Особенности показателей внешнего дыхания и тепловизионного портрета у лыжников-гонщиков г. Магадана

- Вдовенко, С.И. Физиологические инварианты нормы показателей функции внешнего дыхания у юношей Магаданской области: научн.-практ. рек. / С.И. Вдовенко, А.Л. Максимов. - Магадан: ООО «Типография», 2015. - 24 с.

- Вдовенко, С.И. Функциональные особенности внешнего дыхания юношей - жителей различных климатогеографических зон Магаданской области / С.И. Вдовенко, А.Л. Максимов // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. - 2011. - № 4. - С. 14-18.

- Говорухина, А.А. Особенности адаптации системы внешнего дыхания спортсменов циклических видов спорта, тренирующихся в Хмао-Югре / А.А. Говорухина, Н.С. Веткалова // Вестник мед. ин-та «РЕАВИЗ». - 2018. - № 1. - С. 156-163.

- Гудков, А.Б. Внешнее дыхание человека на Европейском Севере / А.Б. Гудков, О.Н. Попова. -Изд. 2-е, испр. и доп. - Архангельск: Изд-во Север. гос. мед. ун-та, 2012. - 252 с.

- Давидовская, Е. И. Исследование функции внешнего дыхания в терапевтической практике: новые возможности /Е.И. Давидовская, Э.Г. Слипченко, А.В. Хапалюк //Мед. новости. - 2005. -№ 3. - С. 81-84.

- Детская спортивная медицина / под ред. С.Б. Тихвинского, С.В. Хрущева. - М. : Медицина, 1991. - 560 с.

- Дубилей, В.В. Физиология и патология системы дыхания у спортсменов. - М. : Наука, 1991. - С. 55-84.

- Ким, Л.Б. Определение оптимального возраста для переезда на Север по состоянию функции внешнего дыхания /Л.Б. Ким, В.Ю. Куликов, В.Н. Мельников // Эколого-физиологические проблемы адаптации: материалы XIМеждунар. симпозиума. -М., 2003. - С. 661-662.

- Чеснокова, В.Н. Оценка адаптационных возможностей организма студентов на начальном этапе обучения в вузе по данным донозологических исследований в условиях северного региона / В.Н. Чеснокова, И.А. Варенцова, О.А. Голубина // Ученые зап. Орловск. гос. ун-та. - 2010. -№ 4. - С. 143-149.

- Щербина, Ю.Ф. Характеристика резервных возможностей и эффективности вентиляции легких у жителей Крайнего Севера в контрастные сезоны года / Ю.Ф. Щербина, О.Н. Попова // Экология человека. - 2012. - № 12. - С. 10-15.

- Arens, E. The skin's role in human thermoregulation and comfort / E. Arens, H. Zhang // Thermal and Moisture Transport in Fibrous Materials / N. Pan, P. Gibson (eds.). - Woodhead Publishing Ltd, 2006. - P. 560-602.

- Comparison of digital infrared thermal imaging (DITI) with contact thermometry: pilot data from a sleep research laboratory / C.J. van den Heuvel, S.A. Ferguson, D. Dawson, S.S. Gilbert // Physiol. Meas. - 2003 - Vol. 24 (3). - P. 717-725.

- Cooper, T. Vascular convection of heat from active muscle to overlying skin / T. Cooper, W.C. Randall, A.B. Hertzman // J. Appl. Physiol. - 1959. - Vol. 14. - P. 207-211.

- DeGroot, D. W. Impaired defense of core temperature in aged humans during mild cold stress / D.W. DeGroot, W.L. Kenney // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. - 2007. - Vol. 292. -P. 103.

- Fujimasa, I. Standardization of techniques for thermal imaging testing: the current situation. Part 1. Basic information // Biomed. Thermol. - 1955. - Vol. 15. - P. 63-68.

- Heberling, E.J. Relation of changing levels of physical fitness to human cold acclimatization / E.J. Heberling, T. Adams // J. Appl. Physiol. - 1961. - Vol. 16. - P. 226-230.

- Reliability and normal values for measuring the skin temperature of the hand with an infrared tympanic thermometer: a pilot study / H.M. Oerlemans, M.J. Graff, J.B. Dijkstra-Hekkink et al. // J. Hand Ther. - 1999. - Vol. 12. - P. 284-290.