Особенности построений разломно-блочных моделей исследуемых площадей углеводородных месторождений

Автор: Радченко А.В., Мартынов О.С., Мимеев М.С.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 2 (45) т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140220937

IDR: 140220937

Текст статьи Особенности построений разломно-блочных моделей исследуемых площадей углеводородных месторождений

Теоретическое обоснование проводимых работ. Роль геодинамики при формировании напряженно-деформационного состояния недр для оценки риска наступления чрезвычайных ситуаций, возникающих при функционировании объектов нефтегазового комплекса, учитывается постоянно с конца ХХ века. Особое значение уделяется территориям, которые находятся в границах горных отводов разрабатываемых месторождений углеводородов с обширной инфраструктурой скважин, трубопроводов, коммуникаций, автодорог, жилых и социальных объектов [10, 11].

Одним из методов выявления современной геодинамики является метод анализа результатов напряженно-деформационных процессов, проявленных линейными элементами деформаций, которые в большинстве случаев связаны с нарушением толщи земной коры, или с ее вертикальными и горизонтальными смещениями. Такие линейные элементы достаточно надежно дешифрируются как машинным, так и визуальным методом на любых видах фотоснимков Земли, отличаясь лишь по рангу в зависимости от масштаба исходных материалов [2, 7, 11].

Линейные элементы нарушений получили название линеаментов. Изучение сети линеаментов построенных на основе анализа гидросети и ландшафтных границ, позволяет получить информацию о поле новейших напряжений, в том числе о напряжениях и деформациях любого рельефа земной поверхности.

Комплексный анализ линеаментов, сейсморазведочные и структурно-геоморфологические построения даёт возможность выделить из сети линеаментов те линейные элементы, которые можно отнести к линиям разрывной тектоники. Такое комплексирование результатов и структурно-геоморфологических построений дневного рельефа и гидросети позволяет проследить взаимосвязь зон линеаментов с эрозионными процессами и динамикой гидросети, а также создать схему реконструкции новейших полей напряжения.

Далее, на основе дешифрирования космофотоснимков поверхности Земли и топографических карт, есть возможность выделения линеаментов современных подвижек, которые являются исходным материалом при построении геодинамических карт и схем с указанием на них динамически напряженных зон (ДНЗ).

Изменение природно-равновесного состояния недр при разработке крупных и многопластовых месторождений нефти, газа и воды, как правило, приво- дит к активизации геодинамических процессов, которые подновляют системы ДНЗ очагами локальной сейсмичности и деформируют верхние слои дневной поверхности, вызывая серьезные последствия при эксплуатации зданий (сооружений) инженерно - технического и гражданского строительства.

Инженерно-геологическими работами и геофизическими исследованиями установлено, что к ДНЗ приурочены так же обширные зоны трещиноватости пород. К ним тяготеет закладка новой гидросети.

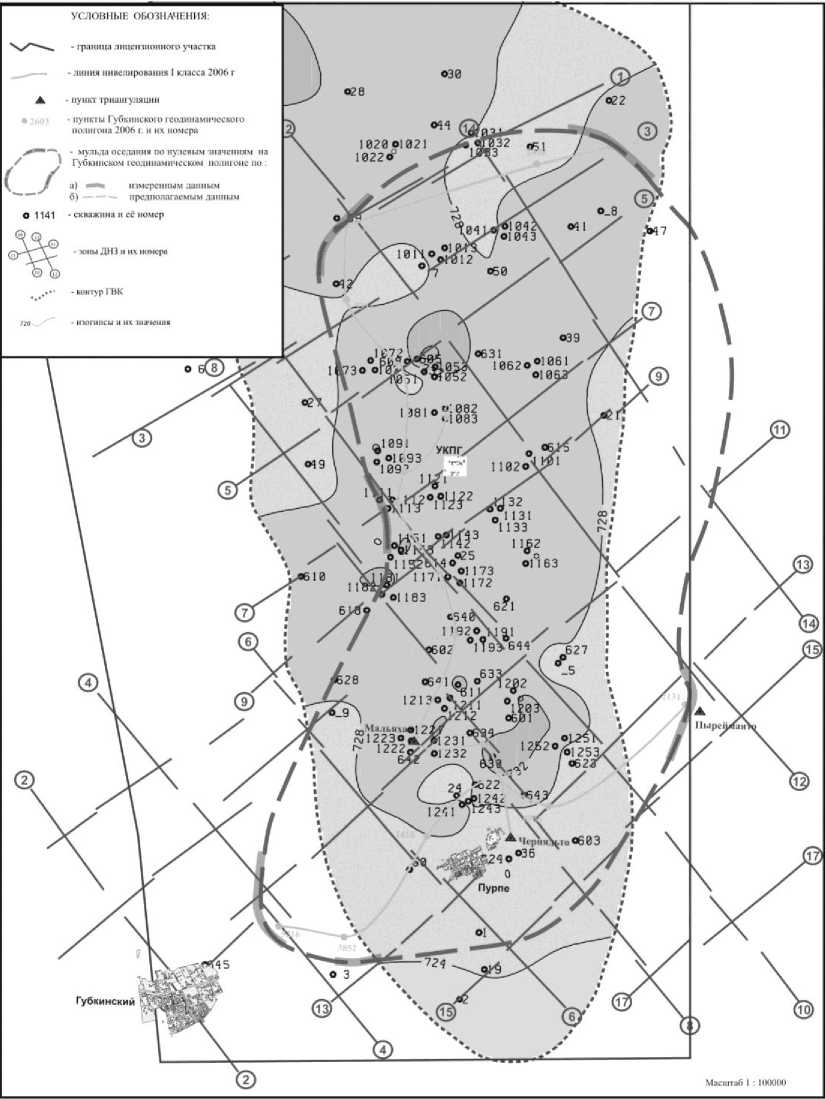

Рис. 1. Карта начального положения ГВК Губкинского участка с наложенной мульдой сдвижения 2006 года по материалам геодезических измерений 2001 и 2006 гг.

По этим зонам происходит инфильтрация влаги атмосферных осадков (запитка водоносных горизонтов и даже их загрязнение), выход напорных вод, транспортировка продуктов загрязнения, размыв или ухудшение несущих свойств грунтов оснований фундаментов зданий, сооружений, мостов, дорог и т.д. [1, 3, 8].

Технология проводимых работ

Основой анализа геодинамики является всесторонняя оценка схем ДНЗ, выполняемая по технологии создания моделей разломно-блочного строения нефтегазовых месторождений. Технология включает в себя структурное дешифрирование, которое проводится с целью выделения на материалах аэрокосмических съемок и топографической основе структурнотектонических элементов исследуемой площади [4].

Как было сказано выше, основными структурными единицами, выделяемыми при дешифрировании, являются прямолинейные элементы рельефа (линеаменты) и главные компоненты ландшафта. Отдешиф-рированные линеаменты наносятся на топооснову и подвергаются интерпретации с целью установления их геологической природы. Важнейшей задачей линеа-ментного анализа является ранжирование сетей линеаментов. Как правило, площади дешифрирования всегда превосходят договорные, что позволяет дешифрировать и проводить анализ линеаментов на значительном протяжении [4, 6]. Линеаменты в масштабе работ (или 1: 25 000) генерализуются по следующим критериям: по значительной протяжённости, густоте, одной направленности, степени участия в формировании рельефа и гидросети и др. В результате линеаментного анализа формируется схема генерализованных зон линеаментов, состоящая из нескольких систем направлений: региональной (сформированной планетарными напряжениями и трещиноватостью); локальной (обусловленной местным напряжением и деформационным состоянием площади работ).

Возможны и дополнительные системы, обусловленные особенностями напряжённого состояния недр на площади исследования. В линеаментный анализ также входит проверка взаимосвязи зон линеаментов с развитием линейных форм эрозионных процессов дневной поверхности. Зонам, участвующим в эрозионной деятельности при формировании гидросети, придается ранг [5, 7] динамически напряженных зон (ДНЗ). По активности эрозионных процессов возможно качественное ранжирование зон по энергетике.

Зоны объединяются (консолидируются) в системы и нумеруются. К проверочным работам, кроме линеа-ментного анализа, относится также комплексирование структурно-геоморфологических работ с геологогеофизическими, геохимическими, геодезическими и другими данными.

Например, базисом комплексирования на Губнин-ском геодинамическом полигоне служит геологогеофизическая модель нефтегазового месторождения, в основу которой была положена структурная карта по отражающему горизонту ПК-1 (сеноман), а также материалы структурно-тектонических и геологогеофизических исследований для схемы начального положения ГВК пласта ПК-1 [9] южного участка (рис. 1.1).

На карту выносятся линеаментные зоны и анализируются. Сопряженность линеаментных зон с формами глубинного рельефа структурных горизонтов свидетельствуют о влиянии границ глубинного рельефа на формирование самих зон – на дневной поверхности. Пересечения линий ДНЗ на дневной поверхности указывают на сформированное тектоникой общее состояние систем блоков и узлов пересечений разломов в глубине недр. Анализ этих образований создает представление о напряженно-деформационном поле объекта исследования [3, 8].

Выводы и рекомендации. Предлагаемые построения разломно-блочных моделей месторождений и их комплексный структурный анализ показывают, что пространственное положение линеаментов ДНЗ информативно подчёркивают поля новейших напряжений. Последние, в трещиновато-пористых породах коллектора при циклическом отборе газа постоянно подновляют (деформируют) границы геоблоков, и могут служить либо экранами, либо каналами движения флюидов.

Оценить величины возможных деформаций на контактах выделенных блоковых структур не представляется возможным, т.к. не существует пока прямых методов определения физико-механических свойств горных пород в глубине таких зонах.

Список литературы Особенности построений разломно-блочных моделей исследуемых площадей углеводородных месторождений

- Вингалова Е.В. Подземные воды апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса центральной части Западно-Сибирского мегабассейна//Академический журнал Западной Сибири. -2011. -№ 2 -С. 5-6.

- Гридин В.И., Гак Е.З. Физико-геологическое моделирование тектоники. М.: Наука, 1994. -184 с.

- Гусманова А.Г. Наномоделирование технологических процессов разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений//Академический журнал Западной Сибири. -2011. -№ 2 -С. 6.

- Мартынов О.С., Кузнецова Л.Ф. и др. Временное методическое руководство по применению дистанционных методов для локального прогноза нефтегазоносности. Тюмень, «Тюменьнефтегеофизика», 1990. -14 с.

- Матусевич В.М., Радченко А.В., Курчиков А.Р., Зотов П.Б. Патогенные эндемии и их связь с динамически напряжёнными зонами земной коры и техногенезом//Академический журнал Западной Сибири. -2011. -№ 2 -С. 9-10.

- Радченко А.В., Телицын В.Л., Мартынов О.С. и др. Геодинамика платформенных областей и эффекты её проявления. -Тюмень: Поиск, 2005. -190 с.

- Радченко А.В. Ранговая классификация динамически напряжённых зон земной коры и оценка экологического риска на пересечениях с магистральными трубопроводами//Вестник ТюмГУ. -1999. -№ 3. -С. 51-63.

- Радченко А.В., Мартынов О.С., Матусевич В.М. Динамически напряженные зоны литосферы -активные каналы энерго-массопереноса. -Том 1, 2. -Тюмень: Тюменский дом печати, 2009-2012. -496 с.

- Сальникова Ю.И. Техногенез подземных вод Губкинского газового промысла//Академический журнал Западной Сибири. -2011. -№2 -С. 10-11.

- Сидоров В.А., Кузьмин Ю.О. и др. Концепция «Геодинамическая безопасность освоения углеводородного потенциала недр России»//Москва, ИГиРГИ, 2000 -56 с.

- Сидоров В.А., Кузьмин Ю.О. Современные движения земной коры осадочных бассейнов. М.: Наука, 1989. -183 с.