Особенности построения тренировочного процесса спортсменов на этапе перехода к специализации в марафонском беге

Автор: Фатьянов И.А., Чмов В.В., Батырь И.Н.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3 (33), 2020 года.

Бесплатный доступ

Этап переориентации бегунов-стайеров на подготовку к регулярному выступлению на марафонской дистанции идентифицирован как один из проблемных элементов системы подготовки бегунов-марафонцев. В статье представлены научно обоснованные рекомендации, направленные на повышение эффективности данного цикла подготовки спортсменов. Результаты апробирования в тренировочном процессе программ подготовки бегунов к дебютному выступлению на марафонской дистанции свидетельствуют об эффективности предлагаемого подхода.

Легкая атлетика, марафонский бег, бег на выносливость

Короткий адрес: https://sciup.org/140250180

IDR: 140250180

Текст научной статьи Особенности построения тренировочного процесса спортсменов на этапе перехода к специализации в марафонском беге

Введение. В результате многолетних исследований, проводимых на базе Волгоградской государственной академии физической культуры, установлено, что переход к специализации в марафонском беге является для бегунов-стайеров одним из вариантов продолжения спортивной карьеры и позволяет наиболее полно реализовать свой индивидуальный потенциал. Установлено, что значительная доля дебютных выступлений бегунов на марафонской дистанции классифицируются самими спортсменами как неудачные. Основными критериями данной оценки являются: а) сход с дистанции по причинам различного характера; б) демонстрация спортивного результата, значительно уступающего запланированному для данных соревнований. Таким образом, этап переориентации бегунов-стайеров на подготовку к регулярному выступлению на марафонской дистанции идентифицирован нами как один из проблемных элементов системы подготовки бегунов-марафонцев.

Подготовка к участию в соревнованиях на марафонскую дистанцию имеет выраженные особенности, поскольку нацелена на формирование у спортсмена специфи- ческих качеств, которые в значительной степени отличаются от тех, которые обеспечивают успешность выступления в беге на средние и длинные дистанции.

Различным аспектам подготовки бегунов-марафонцев посвящены исследования отечественных и зарубежных специалистов [1-5 и др.]. Между тем в настоящий момент проблема подготовки к первому (дебютному) выступлению на марафонской дистанции не теряет своей актуальности и требует новых подходов к ее решению. Важность разработки научно обоснованных рекомендаций по организации тренировочного процесса на этапе перехода к узкой специализации в марафонском беге увеличивается в связи с ростом популярности марафонских состязаний среди спортсменов-любителей.

Цель исследования состояла в разработке и научном обосновании рекомендаций, направленных на повышение эффективности тренировки бегунов на этапе перехода к узкой специализации в марафонском беге. Предполагалось, что подготовка к первому выступлению на марафонской дистанции будет эффективной, если при планировании этапа подготовки будут выявлены и учтены значимые характеристики, отличающие тренировочный процесс марафонцев и бегунов, специализирующихся в стайерском беге.

Результаты исследования и их обсуждение. Характеристики бега на длинные и сверхдлинные дистанции отличаются: по зоне мощности, в которой спортсмен преодолевает соревновательную дистанцию; по функционированию сердечно-сосудистой системы; по источникам энергии (на длинных дистанциях – смешанный аэробноанаэробный гликолиз; источник энергии на сверхдлинных дистанциях - аэробный, с использованием жиров и углеводов); по экономичности бега (у марафонцев более экономичен). Выявленные отличия находят соответствующее выражение в содержании тренировочного процесса бегунов, особенностью которого является высокий объем беговой нагрузки с достаточно высокой интенсивностью. Различия в структуре подготовленности бегунов-стайеров и марафонцев определяют стратегию подготовки к первому (дебютному) выступлению на марафонской дистанции. Основная задача тренировочного процесса бегунов-марафонцев на данном этапе сводится к повышению уровня аэробной работоспособности организма путем целенаправленного изменения энергетического профиля энергообеспечения в сторону преимущественного использования липидов в качестве основного субстрата.

Установлено, что основными изменениями в тренировочном процессе на этапе подготовки к марафону являются: увеличение объема тренировочной работы, увеличе- ние объема тренировочной работы в отдельном занятии, некоторое снижение интенсивности беговой нагрузки.

В таблице 1 представлен перечень специфических средств тренировки, которые были выявлены при анализе специальной литературы, записей дневников тренировок спортсменов и интервьюирования специалистов-практиков.

Таблица 1

Средства специальной подготовки бегунов на сверхдлинные дистанции

|

№ п/п |

Тренировочные средства |

Зона интенсивности (ЧСС уд/мин)* |

|

1. |

Кроссовый бег 10-15 км |

Аэробно-анаэробная (165-170 уд/мин) |

|

2. |

Длительный кроссовый бег 20-30 км |

Аэробная (до 160 уд/мин) |

|

3. |

Длительный бег 30-40 км |

Аэробная (до 160 уд/мин) |

|

4. |

Длительный бег более 40 км |

Аэробная (до 160 уд/мин) |

|

5. |

Темповый бег 10-15 км |

Аэробно-анаэробная (до 180 уд/мин) |

|

6. |

Темповый бег 20-30 км |

Аэробно-анаэробная (до 180 уд/мин) |

|

7. |

Темповый бег 30-40 км |

Аэробно-анаэробная (до 180 уд/мин) |

|

8. |

Контрольный бег 30-35 км |

Аэробно-анаэробная (до 180 уд/мин) |

Эффективность средств, представленных в таблице 1, доказана многолетней спортивной практикой. Очевидно, что их применение гарантирует формирование специфических адаптационных перестроек в организме спортсмена. Между тем возникает проблемная ситуация, которая заключается в том, что данные средства предназначены для высококвалифицированных спортсменов. В исследовании решалась задача определения и апробирования тренировочных средств, которые бы эффективно решали задачу формирования целевой структуры подготовленности марафонцев на начальном этапе специализации в марафоне. Решение данной задачи позволило бы сохранить в арсенале спортсмена более специфичные (эффективные) средства подготовки для применения на дальнейших этапах спортивного совершенствования.

В таблице 2 нами представлен перечень специфических средств тренировки, которые стали содержательной основой при дальнейшем планировании тренировочных программ для спортсменов, планирующих дебютное выступление на марафонской дистанции. Данные средства позволяют осуществить плавный переход на другую структуру использования энергетических субстратов в обеспечении аэробной работоспособно- сти.

Таблица 2

Средства специальной подготовки бегунов на сверхдлинные дистанции

|

п/п |

Тренировочные средства |

|

1 |

Бег 5 км + темповый бег 5 км + бег 10 км |

|

2 |

Бег 10 км + темповый бег 10 км + бег 10 км |

|

3 |

Бег 10 км + темповый бег 10 км + бег 10 км |

|

4 |

Бег 5 км + бег на отрезках = 5 км + бег 10 км |

|

5 |

Бег 5 км + бег на отрезках = 10 км + бег 10 км |

|

6 |

Бег 5 км + бег на отрезках в гору = 5 км + бег 5 км |

|

7 |

Бег 5 км + бег на отрезках в гору = 5 км + бег 10 км |

|

8 |

Бег 16 км + 40 мин пассивного отдыха + бег 16 км |

|

9 |

Бег 21 км + 40-60 мин пассивного отдыха + бег 10-15 км |

|

10 |

Бег 21 км + 40-60 мин пассивного отдыха + бег 16-20 км |

Для изучения специфики подготовки бегунов к соревнованиям на марафонской дистанции нами фиксировались и анализировались характеристики беговой работы в тренировке бегунов. Для регистрации параметров использовалось телеметрическое оборудование – спортивные часы Garmin.

Принципиальная схема тренировочного занятия, направленного на формирование специфического профиля подготовленности, состояла в следующем (№ 1-7, таблица 2): в первой части занятия давалась нагрузка аэробной направленности, которая обеспечивала перевод организма в рабочее состояние; во второй части занятия выполнялась нагрузка смешанного (аэробно-анаэробного) характера для интенсификации процесса расходования запасов гликогена в организме; в заключительной части тренировки выполнялся продолжительный (от 30 до 60 мин) бег в аэробном режиме. Также использовались тренировочные занятия (№ 8-9, таблица 2), которые позволяли в щадящем для спортсмена режиме моделировать время преодоления соревновательной дистанции. Данный вариант тренировочного занятия позволяет формировать специфические перестройки в организме спортсмена при значительном снижении риска неблагоприятного воздействия на организм бегунов.

В таблице 3 представлена характеристика экспериментального этапа подготовки к марафону. Продолжительность этапа специализированной подготовки составила всего 2,5 месяца (10 недель). Данная продолжительность была обусловлена невозможностью выполнять специфические тренировочные нагрузки из-за погодных условий (высокая температура окружающей среды). Таким образом, программа была рассчитана на формирование специфических перестроек в минимальный временной промежуток.

Основные задачи этапа подготовки:

-

1. Развитие специальной аэробной выносливости путем формирования специфического энергетического профиля, ориентированного на преимущественное использование липидов как энергетического субстрата.

-

2. Моделирование в тренировочном процессе максимального количества факторов, характерных для предстоящих соревнований на марафонской дистанции.

Структура мезоциклов:

-

1. Базовый (развивающий) мезоцикл длился 1 месяц (4 недели), он непосредственно включал в себя втягивающий, развивающий и восстановительный микроциклы.

-

2. Контрольно-подготовительный мезоцикл длительностью 4 недели состоял из 2 ударных, 1 стабилизирующего и 1 восстановительного микроцикла.

-

3. Предсоревновательный мезоцикл включал в себя подводящий и собственносоревновательный микроциклы.

Таблица 3

Структура экспериментального этапа подготовки

|

Продолжительность |

10 недель |

|

Основные задачи этапа подготовки |

|

|

Структура мезоциклов |

Базовый мезоцикл (4 недели) Контрольно-подготовительный (4 недели) Соревновательный (2 недели) |

|

Структура микроцикла |

Общая продолжительность микроцикла 7 дней

1 тренировочный день с малой нагрузкой |

Основными изменениями в тренировочном процессе на этапе подготовки к марафону стали: увеличение объема тренировочной работы, увеличение объема тренировочной работы в отдельном занятии, некоторое снижение интенсивности беговой нагрузки.

В таблице 4 представлены результаты фиксации параметров, регистрируемых системой Garmin за время реализации экспериментальной тренировочной программы. Из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о положительной динамике показателей в результате реализации экспериментальной тренировочной программы подготовки к первому старту в марафоне.

Таблица 4

Динамика показателей, регистрируемых системой Garmin за время реализации экспериментальной тренировочной программы спортсменкой Н.Ж.

|

пп |

Показатели |

Исходные |

Конечные |

|

1 |

ЧСС покоя, уд/мин |

58 |

54 |

|

2 |

ЧСС максимальная, уд/мин |

192 |

197 |

|

3 |

ЧСС (анаэробного порога), уд/мин |

172 |

178 |

|

4 |

VO2 Max, мл/кг/мин |

42 |

43 |

|

5 |

Средняя частота шага, ш/мин |

171 |

169 |

|

6 |

Средняя длина шага, м |

144 |

146 |

|

7 |

Среднее вертикальное колебание, см |

9,2 |

8,9 |

|

8 |

Среднее время контакта с опорой, мс |

221 |

219 |

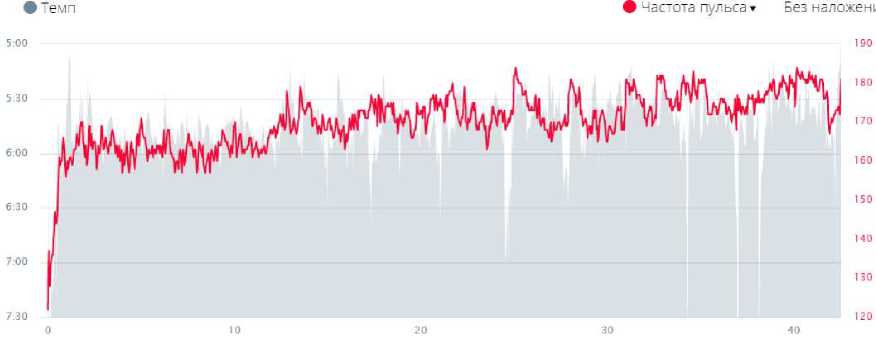

На рисунке представлены данные о прохождении соревновательной дистанции спортсменкой, осуществлявшей подготовку с применением экспериментальных средств тренировки.

Рисунок. График изменения ЧСС и темпа бега

В процессе преодоления соревновательной дистанции у спортсменки не наблюдается значительного падения темпа бега на заключительной части дистанции, это является основным показателем того, что целевые адаптационные перестройки сформированы.

Проведенные исследования позволяют предложить к применению следующие практические рекомендации.

Оптимальная продолжительность этапа подготовки к первому (дебютному) выступлению на марафонской дистанции составляет от 4 до 6,5 месяцев. Минимальная продолжительность данного этапа может составить 2,5 месяца, при условии, что в тренировочном процессе спортсмена до этого времени уже присутствовали специфические нагрузки (длительный аэробный бег продолжительностью более 2 часов и т.п.).

Одной из основных методических установок на данном этапе подготовки явля- ется постепенное увеличение продолжительности тренировочного занятия до времени, соответствующего продолжительности соревновательного упражнения: 120 – 180 минут. Специфические перестройки в механизме энергообеспечения происходят в данном временном диапазоне.

Для активации процессов липидного обмена в продолжительных тренировках с целью интенсивного расходования запасов гликогена в организме можно использовать следующие средства: темповый бег 5-15 км, бег на отрезках (суммарный объем от 5 до 15 км), бег в гору (суммарный объем отрезков от 3 до 6 км). После данной интенсивной части следует выполнить аэробную нагрузку, продолжительность которой постепенно увеличивается от 5 до 15 км.

В тренировке необходимо максимально моделировать условия предстоящей соревновательной деятельности: время старта, день старта, характеристики покрытия трассы, профиль трассы, климатические условия. Соблюдение данной рекомендации позволяет минимизировать риски неудачного выступления на марафонской дистанции.

Результаты контрольного бега на дистанциях 20 км или соревновательной дистанции полумарафона (21097м) могут быть использованы для контроля уровня специальной подготовленности бегунов и для прогнозирования средней соревновательной скорости на предстоящие соревнования в марафоне.

Установлено, что в условиях дефицита времени для подготовки к марафону результативной является следующая структура цикла подготовки:

-

– базовый (развивающий) мезоцикл длился 1 месяц (4 недели), включающий в себя втягивающий, развивающий и восстановительный микроциклы;

-

– контрольно-подготовительный мезоцикл длительностью 4 недели, состоящий из 2 ударных, 1 стабилизирующего и 1 восстановительного микроцикла;

-

– предсоревновательный мезоцикл, включающий в себя подводящий и собственно-соревновательный микроциклы.

Применение на этапе подготовки к первому выступлению в марафоне спортивных часов типа Garmin позволяет более эффективно управлять тренировочным процессом спортсменов. Фиксируемые данные дают возможность планировать оптимальные физические нагрузки во время тренировочного процесса, прогнозировать динамику подготовленности в макроцикле.

Выводы. Апробированные в ходе исследований тренировочные средства позволяют в минимальный срок сформировать необходимые адаптационные перестройки в организме спортсмена и осуществить плавный переход к целевой структуре использо- вания энергетических субстратов в обеспечении аэробной производительности спортсмена. Реализация предлагаемых практических рекомендаций позволяет повысить эффективность тренировки бегунов на этапе перехода к узкой специализации в марафонском беге.

Список литературы Особенности построения тренировочного процесса спортсменов на этапе перехода к специализации в марафонском беге

- Кашапов Р.И., Шамсувалеева Э.Ш. Некоторые аспекты контроля тренировки в марафоне // Современные проблемы и перспективы развития системы подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Поволжская ГАФКСиТ (Казань, 26-27 ноября 2015 г.). - Казань: ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ, 2015. - С. 54-56.

- Клочко Л.И., Байкина Н.Г. Рациональное построение тренировочного процесса сильнейших бегуний марафона в условиях среднегорья и высокогорья // Слобожанский научно-спортивный вестник. - 2015. - № 3 (47). - С. 47-51.

- Петров Н.Ю., Саватенков В.А., Грошев В.В. Программа подготовки к марафону для бегунов-любителей // Физическое воспитание и спортивная тренировка. - 2016. - № 1 (15). - С. 31-34.

- Фатьянов И.А. Проблема формирования специфического профиля энергообеспечения при подготовке к марафонской дистанции [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 11. - С. 121-127. Режим доступа: http: www.science-education.ru.

- Фатьянов И.А., Чемов В.В. Результаты идентификации рискогенных факторов соревновательной деятельности в марафонском беге // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2015. - № 10 (128). - С. 203-208.