Особенности применения методики оценки рисков при обосновании перспектив нефтегазоносности доманиково-турнейских карбонатов (Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн)

Автор: Грунис Е.Б., Колоколова И.В., Ростовщиков В.Б., Ульянов Г.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Научные, тематические и любые другие исследования в области геологии в конечном итоге должны быть направлены на удовлетворение потребностей общества в том или ином виде необходимого для него полезного ископаемого. В нефтегазовой геологии - это ускоренное и экономически эффективное открытие рентабельных для освоения месторождений нефти и газа. Одной из важных составляющих геолого-экономической оценки реализации того или иного проекта является оценка риска, которая позволяет создать алгоритм принятия решений по оптимизации геолого-разведочных работ на любом этапе и определить основные приоритетные направления и первоочередные объекты исследований. При оценке рисков того или иного проекта основным компонентом является определение вероятности геологического успеха. В ведущих нефтяных компаниях и научных группах мира существуют свои методики определения вероятности геологического успеха. Они базируются на многогранной оценке возможных перспектив региона по ряду факторов, характеризующих разные элементы нефтяных систем (нефтегазоматеринскую породу, коллектор, флюидоупор, ловушку, время формирования структур, генерации и миграции углеводородов). Отличие методик заключается в разном числе существенных множителей (факторов) достоверности и детальности их оценки. В статье рассмотрен пример использования методики оценки рисков для обоснования перспектив нефтегазоносности доманиково-турнейского нефтегазоносного комплекса, в том числе доманикитов в пределах Предуральского краевого прогиба Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, и выбора приоритетных направлений геолого-разведочных работ

Тимано-печорский нефтегазоносный бассейн, северо-предуральская нефтегазоносная область, вероятность, геологический успех, риски, геологоразведочные работы, доманиково-турнейский нефтегазоносный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14128547

IDR: 14128547 | УДК: 553.982.2 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-1-21-33

Текст научной статьи Особенности применения методики оценки рисков при обосновании перспектив нефтегазоносности доманиково-турнейских карбонатов (Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн)

Каждое решение в геологоразведке связано с рисками, обусловленными разной степенью неопределенности. Анализ рисков на любом этапе геолого-разведочных работ представляет собой количественную оценку факторов, критичных для формирования и сохранности залежи УВ. Целью анализа рисков геолого-разведочных проектов является оценка вероятности открытия месторождения (залежи УВ), т. е. оценка вероятности геологической успешности (Рg) [1].

Методика оценки рисков заключается в следующем: каждый из геологических признаков рассматривается как независимая величина, характеризующаяся вероятностью в диапазоне от 0 до 1 (либо в процентах) в зависимости от степени уверенности геологов в том или ином факторе риска. Как правило, степень уверенности определяется надежностью источника информации (кондиционные, косвенные и ограниченные данные) и профессиональным опытом геологов в оценке геологических признаков. Последовательное перемножение вероятностей наличия всех геологических признаков дает в результате число в долях единицы (либо в процентах), эквивалентное вероятности наличия скопления углеводородов — Рg. В соответствии с этим Рg = 1 характеризует выявленное месторождение, а Pg = 0 свидетельствует о том, что открытие невозможно.

Вариативность величины Рg напрямую связана с этапностью геолого-разведочных работ, причем изменения значений по мере увеличения объема геологической информации возможны как в сторону увеличения вероятности успеха, так и в сторону ее снижения.

Условные диапазоны изменений значений степени геологической успешности (в случае оптими-

стичного прогноза) на разных стадиях регионального, поисково-оценочного и разведочного этапов геолого-разведочных работ приведены в таблице.

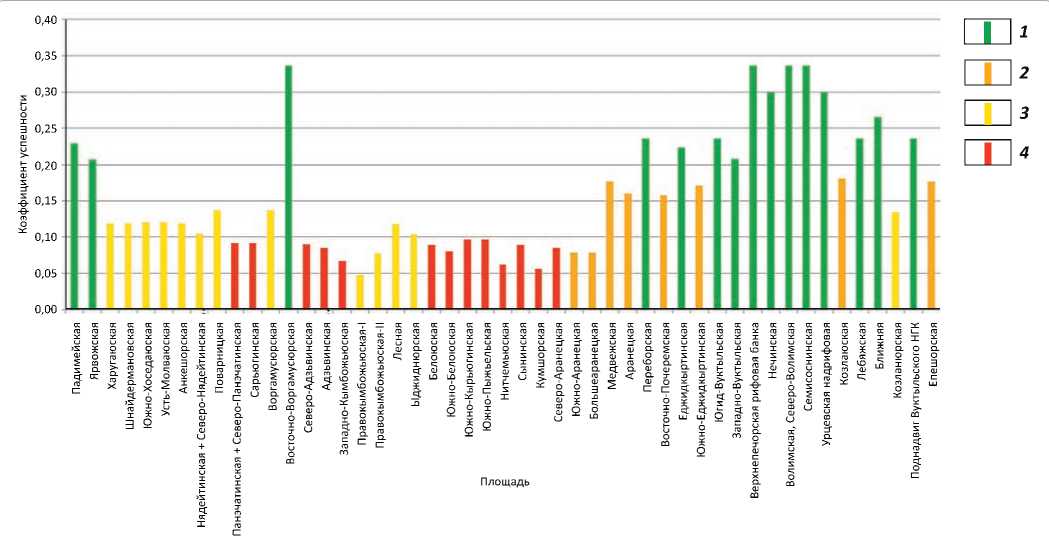

Для оценки и ранжирования всех рассматриваемых структур с точки зрения коэффициентов успешности в статье введены условные граничные значения Pg: < 10 % — крайне рискованные; 10– 15 % — рискованные; 15–20 % — умеренного риска (рекомендуемые); 20 % — низкого риска (первоочередные) (рис. 1).

Применение данной методики особенно актуально при изучении новых нетрадиционных нефтегазоносных комплексов (НГК) и территорий. К ним относятся и доманикиты Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна (НГБ).

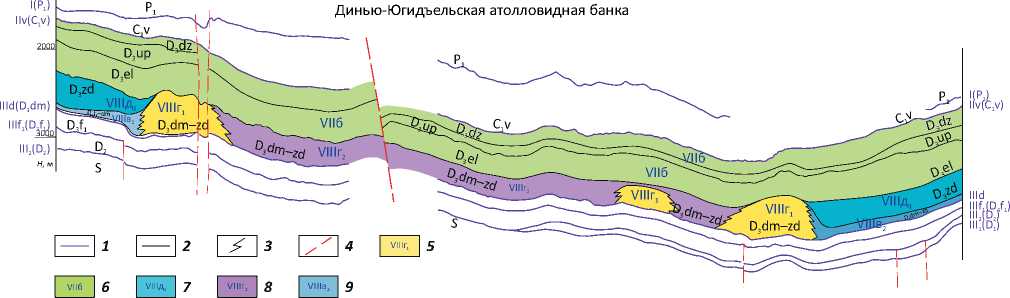

Доманикиты — это комплекс горных пород осадочного происхождения позднедевонского возраста, образование которых происходило в пределах некомпенсированных впадин шельфовых частей пассивных окраин континентальных склонов (рис. 2). Они представлены глинисто-карбонатными и битуминозными сланцами, богатыми ОВ, с содержанием Сорг 10 % и более. Доманикиты являются нефтегазоматеринскими породами с высоким нефтегазопроводящим потенциалом (> 500 г/м3). Площадь их распространения в Тимано-Печорском НГБ составляет более 250 тыс. км2. Залежи нефти и газа установлены на целом ряде площадей: Верхне-Грубешорской, Ба-ганской, Юрвож-Большелягской, Вуктыльской и др. Доманикиты входят в состав единой генетически связанной системы разнофациальных зон домани-ково-турнейского НГК.

Особенности строения залежей обусловлены нестандартными условиями их формирования, а именно:

– доманикиты являются в одно и то же время и нефтегазоматеринскими породами, и породами, где

Таблица. Диапазоны изменения вероятности геологической успешности Table. Geological chance of success: ranges of variation

|

Геолого-разведочные работы |

Pg, % |

|||

|

Этап |

Стадия |

Объект |

Задачи |

|

|

Региональный |

Прогноз нефтегазоносности |

Осадочные бассейны и их части |

Выделение нефтегазоперспективных районов и зон. Оценка прогнозных ресурсов категорий Д2 и частично Д1 |

5–12,5 |

|

Оценка зон нефтегазо-накопления |

Нефтегазоперспективные зоны и зоны нефте-газонакопления |

Ранжирование нефтегазоперспективных районов по степени очередности проведения поисковых работ. Оценка прогнозных ресурсов нефти и газа категорий Д1 и частично Д2 |

||

|

Поисково-оценочный |

Выявление объектов поискового бурения |

Районы с установленной или возможной нефтегазоносностью |

Оценка прогнозных локализованных ресурсов категории Д1л. Выделение первоочередных поисковых объектов |

12,5–25 |

|

Подготовка объектов поискового бурения |

Выявленные ловушки |

Оценка перспективных ресурсов категории C3 |

||

|

Поиски и оценка месторождений (залежей) |

Подготовленные к поисковому бурению ловушки и открытые месторождения (залежи) |

Установление наличия или отсутствия промышленных запасов нефти и газа. Геометризация залежей и подсчет запасов категорий С2 и частично С1 |

25–50 |

|

|

Разведочный |

Месторождения (залежи) нефти и газа |

Уточнение контуров залежей, геологических и извлекаемых запасов УВ категорий С1 и частично С2 |

50–80 |

|

Рис. 1. Коэффициенты успешности по Северо-Предуральской НГО

Fig. 1. Success ratio over the North-Urals Petroleum Region

Граничные значения Pg, % ( 1 – 4 ): 1 — > 20 (низкий риск), 2 — 15–20 (умеренный риск), 3 — 10–15 (рискованные), 4 — < 10 (крайне рискованные)

Pg cutoff values, % ( 1 – 4 ): 1 — > 20 (low risk), 2 — 15–20 (moderate risk), 3 — 10–15 (risky), 4 — < 10 (extremely risky)

Рис. 2. Модель строения генетической системы доманикитов

Fig. 2. Structural model of Domanikites genetic system

1 — отражающие горизонты; 2 — стратиграфические границы; 3 — литологическое замещение; 4 — тектонические нарушения; отложения ( 5 – 9 ): 5 — рифогенные, 6 — мелководно-шельфовые карбонатные, 7 — толщи заполнения, 8 — внутриатолловые, 9 — доманикоидные

1 — reflecting horizons; 2 — stratigraphic boundaries; 3 — change in lithology; 4 — tectonic faults; deposits (5–9): 5 — reef, 6 — shallow-water—shelf carbonate, 7 — filling series, 8 — internal of atoll, 9 — Domanikoid происходит аккумуляция УВ и образование залежей без дальней латеральной миграции;

– залежи часто не контролируются структурным фактором и приурочены к зонам разуплотнения, образованным в основном за счет вторичных тектонических и гипергенных процессов.

Применение методики оценки рисков геологических процессов для доманикитов имеет свои особенности.

Рассмотрим пример.

Объект исследований — Северо-Предуральская нефтегазоносная область (НГО) Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (НГП).

Цель исследований — выделение перспективных объектов для поисков залежей УВ в верхнедевонских карбонатных отложениях (доманикитах), оценка их ресурсного потенциала, анализ геологических рисков и выбор приоритетных направлений и методики геолого-разведочных работ.

Исходные данные — материалы сейсморазведки, полученные методом общей глубинной точки (МОГТ) 2D, 3D, информация по скважинам, результаты палео-тектонических, литофациальных и сейсмостратигра-фических исследований.

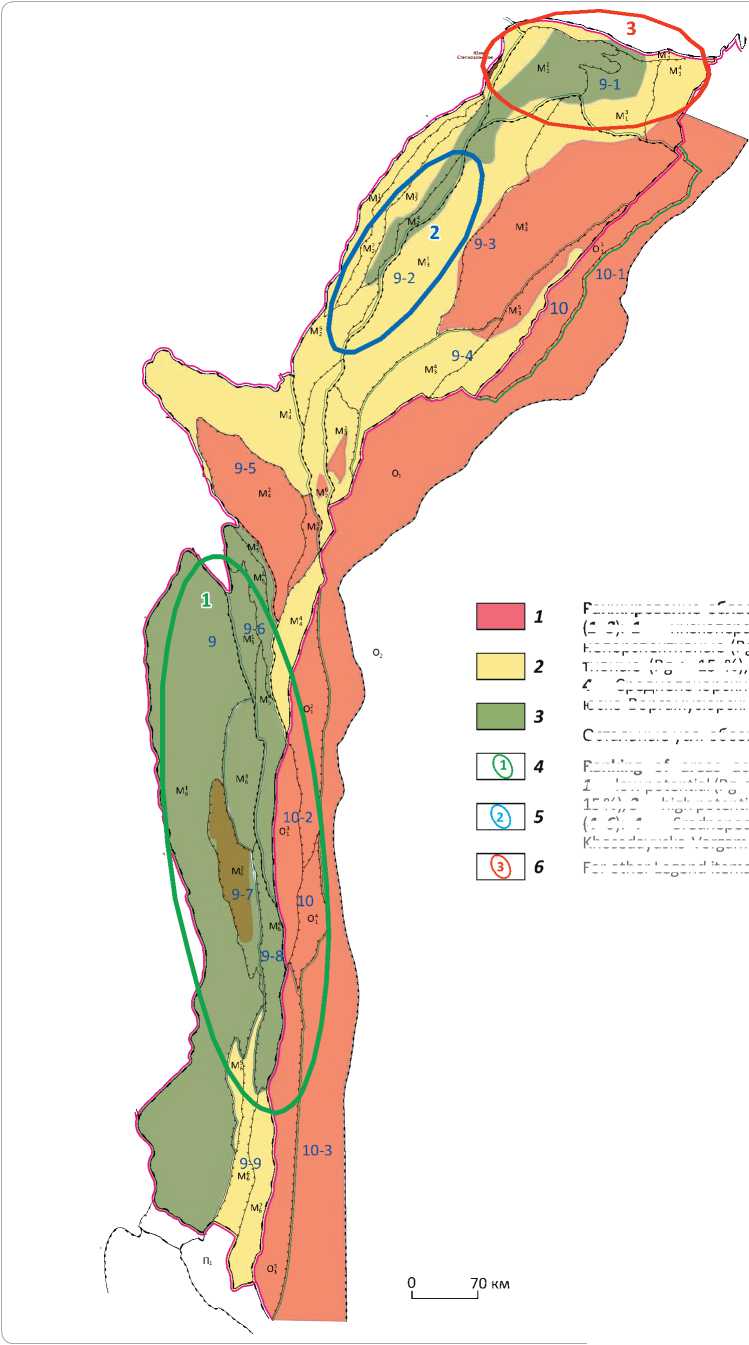

Северо-Предуральская НГО приурочена к северной части Предуральского краевого прогиба. В составе НГО выделено девять нефтегазоносных районов (НГР): Воркутский, Хоседаю-Воргамусюрский, Коч-месский, Интинско-Лемвинский, Большесынинский, Среднепечорский, Вуктыльский, Верхнепечорский и Курьинско-Патраковский (рис. 3). По соотношению потенциальных ресурсов нефти и газа область является преимущественно газоносной, началь- ные перспективные ресурсы составляют: по газу — 2404 млрд м3, по нефти — 725 млн т.

Газонефтеносность доказана в интервале средний девон – верхняя пермь. В карбонатных отложениях верхнего девона открыто семь месторождений: нефтяные — Нерутынское, Хоседаю-Неруюское, Суборское; нефтегазоконденсатные — Западно-Соплес-ское, Восточно-Пыжьельское, Юрвож-Большелягское и Вуктыльское (крупное).

К настоящему времени территория НГО неравномерно изучена сейсморазведкой и бурением. Объем сейсморазведки МОВ (методом отраженных волн) + МОГТ-2D + МОГТ-3D составляет 78476,7 км; плотность сейсморазведки — 1,168 км/км2, бурения — 28 м/км2. Большая часть объектов НГО находится в нераспределенном фонде недр.

Авторы данной статьи на базе материалов ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (кафедра поисков и разведки месторождений полезных ископаемых) и с ФГБУ «ВНИГНИ» провели оценку рисков геологических процессов и ранжирование перспективных объектов в доманиково-турнейском НГК, в том числе доманики-тах Северо-Предуральской НГО.

Расчет геологической успешности проводился с учетом анализа семи факторов, сгруппированных для характеристики УВ-систем и ловушек: нефтегазоматеринская порода (наличие и зрелость), коллектор (условия осадконакопления), покрышка (наличие), ловушка (достоверность выделения), качество продуктивного пласта, миграция УВ и сохранность залежи.

Приведем краткую характеристику обоснования факторов геологической успешности для каждого из НГР Северо-Предуральской НГО.

Рис. 3. Выкопировка из схемы тектонического и нефтегазогеологического районирования Тимано-Печорской НГП (ТП НИЦ, 2012)

Fig. 3. Fragment of the scheme of tectonic and oil and gas geological zoning, Timan-Pechora Petroleum Province (TP NITs, 2012)

63°

:

НPМ 14

СЫК 02429 НP Средне-

К 01809 Н

К 02168 НП

ЫК 01749НЭм

15016 НЭ

З2 1

PМ 00642 Н

-ая К16

НPМ 00653 НР

М2 3

СЫК З 017 2 50ЮНЭж

остренская

Восточно-

аостренская

Вожаельская

Западно-Вашуткинская

Панэчатинская

Степковожская

-Усть-Пяйюская

2 НР К1 9 Южно-

Степковожское

Кыктысская

PМ 00646 Н

Юраюская

НРМ 15812 НП

еСеверо-

Л2

Л4

Хо

Падимейская-II

М1 1

Л4 2

Западно-Падимейская

Ямботысская

Нядейтинская

Кушвожская

Западно-Кушвожская

Северо-Роговская

Верхнероговская

Западно-Роговская

Восточно-

Роговская

Южно-Рогов

НРМ 00761 Н

МОГО "

Ярвожская

Западно-Ярвожская

Южно-

Ярвожская-I

Южно-

Ярвожская-II

Кебылаюска (купол а)

Кебылаюск

М1 4

Юньягинская

М2 4

Воргамусю

М3 3

Верхнеольховейская

Кебылаюска (купол в)

(купол б

в. купол)

К 02080 Н

Воравожская

о-Воргамусюрская

Пальникшорская

Харутамылькская

СЫК 0246

Западно-Поварницкая

К02261 НП

М3 1

СЫК02464

СЫК02465 НП

СЫК 02463 НП

СЫК 01885 НП

Романъельское

Романъельская-II

Юньяхинская (автохтон)

Юньяхинска

57°

Северо-

СЫК 12639 НЭ

З2 8

М2 5

О1 1

З Ж вери 2 не 9 цк

Южно

К 02192 Н Южно-

Южно-

Кырьюгинская

Лекъюская

02582 Н

Белоюская

1 НЭ

Северо-Керкавожская

ое Ж15

СЫК 13216 Н

Id 1 1 ■

СЫК 02361 Н Западно-

СЫК 02362 НЭ

Северо-Кожвинское

СЫК 024 Юбилейная

Ми 8 шъ

СЫК 00197 НЭ

ая СЫК 00197 НЭ

-Чикшинское

СЫК02540НР

Южно-

Маръельска

Новая

Малокожв Южно-

К 02572 Н

Северо-Лыаюская

Южно-

Южно-Лыаюская

СЫК

14486 НЭ

Шоръельская

СЫК

СЫК

СЫК 15912 НР

5 НP

Гришал

Кушнюрск

Д5 6

К 02460 Н

02322 НП

Джебольское

УсиОюнссврксаакняоье-

К 02446 Н

Вяткинская

Южно-

Э

Южно-

К 02357 НЭ

Западно-

Югидская

Белая

СЫК 12337 НЭ

Еджидъюска

Восточ

М2 6

Нижненеченская-II

СЫК 14

СЫК 02580 НП

ападно-

М3 4

Пармаюская

63°

Ермаковская

Припечорская М5

К 02360 Н

М5 2

66°

участо

О1

Северо-Аранецкая

М4 3

Южно-Аранец

М4 4

1 — Северо-Предуральская НГО; 2 — НГР; границы

Еграельская m. |

Козланюрская

Вуктыл

М6 1

Таежна

Верхнелягск

Юрвож-

М5 1

О1 2

Восточно-

I Ln

Югид-

М6 3

О1 3

Гудырвожска

М6 2

М6 4

О1 4

( 3 – 8 ): тектонических элементов : 3 — надпорядко-

вых, 4 — I порядка, 5 — II порядка; 6 — НГО; 7 — НГР;

8 — административная; месторождения ( 9 – 11 ): 9 —

нефтяные, 10 — газовые и газоконденсатные, 11 —

нефтегазовые и нефтегазоконденсатные; структуры

( 12 – 14 ): 12 — в процессе бурения, 13 — выявлен-

ные, 14 — подготовленные к бурению; 15 — контур

работ.

НГР Северо-Предуральской НГО: 9-1

кутский, 9-2

Вор-

Хоседаюско-Воргамусюрский,

9-3 — Кочмесский, 9-4 — Интинско-Лемвинский,

9-5 — Большесынинский, 9-6 — Среднепечор-

ский, 9-7 — Верхнепечорский, 9-8 — Вуктыльский,

9-9 — Курьинско-Патраковский

1 — North-Urals Petroleum Region; 2 — Petroleum

District; boundaries ( 3 – 8 ): tectonic elements : 3 — super-

Джебольское СЫК 02571 НЭ

I л Д ьск 5 о 7 е СЫК 02571 НЭ

Среднемы лв инская

Прилукское

Среднепальюская (с.к

Среднепальюская (ю. к.)

order, 4 — I-st order, 5 — II-nd order; 6 — Petroleum

Мылвинская-I

Г2

Тыбьюская

ьюская Дозмерская кая Дозмерская

Северо-Курьинская

Рассохин

Анельская-II

П1

алльа)ска

Region; 7 — Petroleum District; 8 — administrative;

fields ( 9 – 11 ): 9 — oil, 10 — gas and gas condensate,

11 — oil and gas, and oil, gas and condensate; structures

( 12 – 14 ): 12 — drilling at the time of writing the paper,

М6 5

Пачгинска

10-

70 км

57°

13 — identified, 14 — prepared to drilling; 15 — outline

of study area.

Petroleum District of the North Urals Petroleum Region:

9-1 — Vorkutsky, 9-2 — Khosedayusko-Vorgamusyursky,

Kochmessky, 9-4

Intinsko-Lemvinsky,

М6 6

М6 7

О1

Пермский

край

9-5 — Bol’shesyninsky, 9-6 — Srednepechorsky, 9-7 —

Verkhnepechorsky, 9-8 — Vuktyl’sky, 9-9 — Kur’insko-

Patrakovsky

Воркутский НГР . Вероятность геологического успеха оценена для крупной Ярвожской структуры.

В результате оценки качества объектов по степени вероятности существования эта структура отнесена к «надежным», плотность сейсмических профилей составляет 0,9–0,95 км/км2.

С точки зрения наличия и качества природного резервуара по результатам бурения установлен благоприятный для аккумуляции УВ рифогенный тип разреза. Ярвожская структура находится в области барьерного рифового пояса. По результатам бурения разрез представлен известняками и доломитами, водорослевыми и органогенно-детритовыми, неравномерно перекристаллизованными, пористо-кавернозными, иногда сульфатизированными. Первичное емкостное пространство водорослевых и биогермных известняков в рифовых телах обусловлено наличием каркасостроящих организмов и водорослей, которые обеспечили высокую первичную седиментационную пористость [2]. Хорошие фильтрационно-емкостные свойства коллекторов подтверждены высокими дебитами (> 200 м3/сут) минерализованной воды, полученной при испытании скважин на Западно-Ярвож-ской структуре, расположенной восточнее.

Зафиксированные в процессе бурения пленки нефти в растворе, а также присутствие растворенного газа в продуктах испытания подтверждают миграцию УВ из нефтематеринских толщ. Основной очаг генерации УВ расположен в пределах самой структуры и связан с нефтегазоносными фациями домани-китов.

Отсутствие промышленных притоков на Ярвож-ской структуре может быть связано со следующими факторами: неоптимальным структурным положением пробуренных скважин; сложным строением коллекторов в доманикитах, при опробовании которых требуются специальные методы воздействия на пласты для повышения их проницаемости.

Вероятность геологического успеха составляет 21 %.

Хоседаю-Воргамусюрский НГР . Вероятность геологического успеха оценена для 13 структур.

В тектоническом плане Хоседаю–Воргамусюр-ский НГР приурочен к гряде Чернышева, представляющей собой сложнопостроенную структуру на севере Предуральского краевого прогиба. Окончательное формирование современного структурного плана гряды произошло в конце триаса в процессе завершающей стадии орогенеза на Урале. Интенсивное горообразование способствовало развитию тангенциальных движений со стороны Урала в сторону платформенной части и образованию новой структуры гряды Чернышева [3].

Выделенные структуры в основном являются приразломными с ориентировкой, совпадающей с меридиональным простиранием гряды. Они характе- ризуются удлиненной формой, небольшими и средними размерами. Преобладают высокоамплитудные и удлиненные структуры с площадью от 5 до 50 км2. По степени изученности ловушки относятся к категории «надежных», плотность сейсмических профилей МОГТ-2D в их пределах составляет 0,85–1,2 км/км2.

С точки зрения распространения и качества коллекторов район относится к фациальной зоне мелководно-морского шельфа с карбонатным осадконакоплением. Рифовые высокоемкие коллекторы развиты в восточной части района (Воргамусюрская зона), в зоне сочленения гряды Чернышева с Косью-Роговской впадиной. Весь фонд оцениваемых структур расположен в противоположной (западной) части. Однако к этой области приурочены основные месторождения — Усинокушшорское и Хоседаю-Неруюское.

На формирование коллекторов значительное влияние оказала вторичная трещиноватость, возникшая в результате активных тектонических процессов при формировании гряды Чернышева.

К нефтегазоматеринским породам относятся доманикиты, которые одновременно являются и ловушками для аккумуляции УВ. Наличие значительного числа тектонических разрывов способствовало разрушению и переформированию изначально образованных залежей.

В тектонически дислоцированных районах, характеризующихся несколькими этапами перестройки структурного плана, ключевые геологические риски связаны с сохранностью залежей и миграцией УВ. Время генерации УВ в силурийских и верхнедевонских (доманиковых) нефтегазоматеринских породах продолжалось примерно до конца триаса, что совпадает с последней структурной перестройкой региона и формированием современной морфологии ловушек. Как правило, это негативно влияет на возможности аккумуляции УВ, что при оценке рисков отражено в пониженных коэффициентах по факторам миграции и сохранности.

В целом перспективы данного НГР ниже, чем у Воркутского. Коэффициенты геологического успеха для структур варьируют от 9 до 14 %. Согласно расчетам, наибольший Рg относится к Поварницкой структуре, где при испытании скважин получены притоки воды с растворенным газом, нефтепроявления и поглощение бурового раствора в верхнедевонских карбонатах. Это свидетельствует о состоянии УВ-систем и необходимости пересмотра морфологии и строения ловушек для выбора более оптимального расположения скважин для бурения либо окончательного вывода структур из фонда перспективных объектов.

Кочмесский и Интинско-Лемвинский НГР . Оценка ресурсного потенциала и Рg в пределах данных НГР проведена для пяти структур.

В тектоническом плане все они расположены в пределах Косью-Роговской впадины, однако группи- руются на разных ее бортах. Лесная и Ыджиднюрская структуры (Интинско-Лемвинский НГР), характеризующиеся по степени изученности как «надежные» (плотность профилей МОГТ-2D — 0,85 км/км2), расположены в области сочленения Косью-Роговской впадины и Западно-Уральской складчато-надви-говой зоны — на территории Прилемвинской и Восточно-Лемвинской складчато-покровных зон, вдоль западной границы которой предполагается существование пояса рифогенных образований. Рифогенный тип пород подтвержден бурением скв. Юньяхинская-1, вскрывшей франско-фаменский строматолитовый биогерм, на котором трансгрессивно залегает мощная фаменская оолитовая банка. Коллекторы представлены светлыми строматопоро-во-водорослевыми, оолитовыми и мелкооболомоч-ными известняками. По газовому каротажу в одном из пластов наблюдалось увеличение суммарных га-зопоказаний в два раза выше относительно фоновых, опробование данных интервалов не проводилось [4]. Структуры Лесная и Ыджиднюрская расположены западнее выделяемого рифового пояса, вероятнее всего в зоне зарифового шлейфа. Образование сферо-во-сгустковых оолитовых песчаниковидных известняков происходило в результате понижения уровня моря. Постройка подвергалась выветриванию и разрушению, а обломочный и глинистый материал с тыловой части органогенной постройки сносился и отлагался в зоне зарифового шлейфа. По мере удаления от органогенной постройки обломочные известняки, конгломераты и брекчии сменялись отсортированными песчаниковидными известняками.

Ключевые риски для структур данной зоны также обусловлены сложным тектоническим строением, негативно влияющим на аккумуляцию и сохранность залежей УВ. Интинско-Лемвинская тектоническая зона характеризуется складчато-надвиговым строением. Здесь широко развиты надвиги, переходящие в покровы.

Коэффициент успешности для структуры Лесная составляет 12 %, для Ыджиднюрской — 10 %.

В западной тектонической зоне впадины (Коч-месский район), в которой локализованы Правокым-божьюская и Западно-Кымбожьюская структуры, выделяются крупные Бергантымылькский, Повар-ницкий и Кымбожьюский дизпликативы, значительная по площади Кочмесская структура размером 10,8 × 24,6 км с амплитудой до 500 м, а также Усино-Роговское и Нерцетинское локальные поднятия.

Как показывает анализ современных структурных планов по различным горизонтам осадочного чехла, западная и частично северная части Косью-Роговской впадины, включая Кочмесскую структуру, в начальные доинверсионные этапы развивались более дифференцированно и унаследованно. Во внешней зоне отмечается конседиментационный рост Кочмесского, Нерцетинского и других поднятий с формированием рифовых фаций в отложениях верхнего ордовика, силура и верхнего девона.

По результатам палеотектонических реконструкций можно предполагать два основных этапа заполнения структурных ловушек УВ: первый — до-инверсионный предсреднедевонский в карбонатных резервуарах ордовик-нижнедевонского комплекса; второй – инверсионный пермотриасовый в терригенных и карбонатных резервуарах среднего – верхнего девона, среднего – верхнего карбона, нижней и верхней перми. Несмотря на благоприятное соотношение времени формирования ловушек и аккумуляции в Кочмесском районе, геологические риски здесь более высокие. Это обусловлено меньшей степенью надежности выделения ловушек, их тектонической раздробленностью, наличием преград на пути миграции и большем их расстоянии от основного очага. Таким образом, Рg для группы Пра-вокымбожьюской (I и II) и Западно-Кымбожьюской составляет 5–8 %.

Большесынинский НГР . Оценка геологической успешности проведена для девяти структур.

Тектонически район расположен в пределах одноименной впадины, в которой разрез верхнедевонских отложений представлен, главным образом, депрессионными известняками и аргиллитами (доманикитами). С точки зрения анализа элементов УВ-систем подобный тип разреза наиболее благоприятен для накопления нефтематеринских толщ и флюидоупоров. Коллекторский потенциал депрессионных фаций значительно ниже, чем у рифогенных и мелководно-морских карбонатов, развитых в пределах ранее описанных НГР. Основными продуктивными горизонтами являются мелководно-шельфовые средне-верхнефаменские и турнейские отложения раннего карбона в зоне выхода их под визейскую покрышку. Нефтегазоносность района подтверждена результатами бурения скважин на Пыжьельской и Суборской площадях. Однако низкие дебиты (0,8–5,8 м3/сут) свидетельствуют о невысоком качестве коллекторов. Данный фактор является ключевым при оценке рисков Большесынинского НГР. С точки зрения структурнотектонического анализа выделенные ловушки характеризуются практически полным отсутствием тектонической раздробленности, что, в свою очередь, снижает вероятность миграции УВ в пределах низкопроницаемого карбонатного разреза. Но, с другой стороны, повышает коэффициент сохранности залежи в случае ее формирования. Результаты анализа структурных планов свидетельствуют о том, что по морфологическим характеристикам ловушки имеют небольшую площадь, но из-за нерегулярности сети сейсмических профилей МОГТ-2D требуется их дополнительное подтверждение и доизучение. Данный аспект нашел свое отражение в пониженных значениях коэффициентов по фактору риска «ловушка».

Наиболее «надежными» являются Большеаранецкая, Южно-Аранецкая, южный купол Сынинской и Нит-чемьюская структуры.

Таким образом, с учетом изложенного, коэффициенты геологического успеха для перспективных структур Большесынинского НГР варьируют от 6 до 10 %.

Среднепечорский НГР . Оценка рисков проведена по доманикитам для семи структур.

В тектоническом плане границы НГР совпадают с одноименным поперечным поднятием в пределах Предуральского краевого прогиба. Среднепечорское поперечное поднятие разделяет Верхнепечорскую и Большесынинскую впадины. До раннепермского времени Среднепечорское поперечное поднятие развивалось как составная часть Печоро-Колвинско-го авлакогена. В дальнейшем, с момента зарождения Уральского орогена, Среднепечорское поперечное поднятие стало частью формирующегося прогиба и испытало интенсивное прогибание и надвигообразо-вание [5].

На территории Среднепечорского поперечного поднятия на Государственном балансе запасов числится четыре месторождения: Аранецкое (нефтегазовая залежь в отложениях С1v-возраста), Худоельское (нефтяная залежь в отложениях С1v-возраста), Югид-Со-плесское (нефтяные залежи в отложениях D2st, D2ef, P2u-возраста) и Западно-Соплесское (нефтегазоконденсатная залежь в отложениях D3f-возраста).

Разрез франско-фаменских отложений представлен в основании депрессионными известняками и мергелями, которые выше (усть-печорский и елецкий горизонты) сменяются мелководно-морскими карбонатными породами. Наиболее благоприятные фациальные условия для образования коллекторов существовали в районе Еджыкыртынской и Аранец-кой структур, где в зонах окраины мелководного шельфа формировались барьерные рифы. В целом следует отметить довольно хорошее качество коллекторов в пределах Среднепечорского поперечного поднятия, что обусловлено особенностями палео-рельефа1.

С точки зрения процессов генерации, миграции и аккумуляции УВ территория Среднепечорского поперечного поднятия представляет повышенный интерес. Этому способствует два фактора: особенности структурного плана — приподнятая область, разделяющая две впадины, являющиеся очагами генерации УВ; фациальная изменчивость вверх по разрезу верхнедевонских отложений — от депрессионных фаций, играющих роль нефтематеринских пород, до мелководных, служащих природными резервуарами для потенциальных залежей нефти и газа.

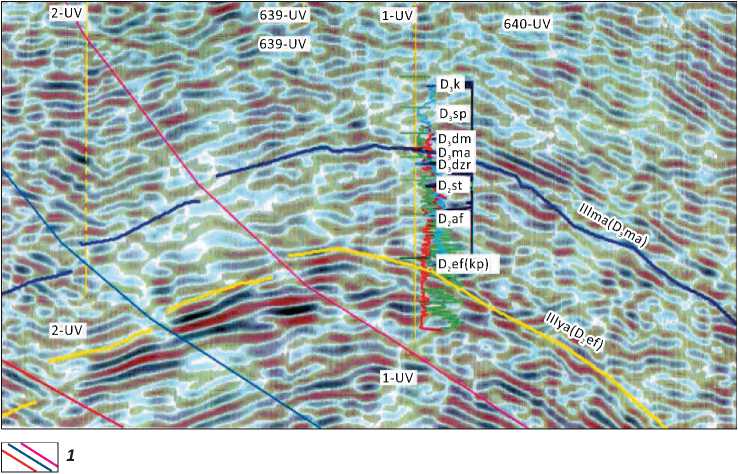

Особо следует отметить Югид-Вуктыльскую структуру, в пределах которой проводилось поисковое бурение, однако промышленных залежей в отложениях верхнедевонского комплекса не выявлено. Неудачи бурения, вероятнее всего, связаны со сложным тектоническим строением ловушки и не самыми благоприятными коллекторскими свойствами. По результатам интерпретации данных сейсморазведки и бурения были выделены четыре взбросонадвига и уточнено их положение. Основной надвиг — западный, по которому аллохтонная часть складки надвинута и нарушена оперяющими надвигами. Некомпетентными породами, по-видимому, служили глинистые отложения среднедевонского возраста. О возможных перспективах структуры свидетельствует кратковременный приток газа с водой при испытании скв. 637, пробуренной на северном осложнении структуры [6] (рис. 4).

В целом в пределах НГР факторы геологического риска по доманикитам не являются критичными по какой-либо компоненте. Значения Рg для структур составляют 16–24 %, что позволяет сделать оптимистичный прогноз для формирования и реализации дальнейшей программы геолого-разведочных работ.

Верхнепечорский НГР . Оценка рисков проведена для Западно-Югидской структуры и группы мелких ловушек на юге Верхнепечорской впадины, территориально находящихся в Пермском крае (Ур-цевская, Семисоснинская, Неченская, Волимская и Северо-Волимская).

В тектоническом отношении НГР приурочен к осевой части и западному борту одноименной впадины. Большая часть этой территории и нефтегазоносных комплексов слабо изучена, что связано с большой глубиной залегания осадочного чехла, хотя газовые и газоконденсатные месторождения в пределах впадины были открыты еще в 1960-х гг.

В основании верхнедевонского карбонатного комплекса на большей части территории разрез представлен депрессионными фациями, формирование которых началось в семилукское время и продолжалось на западе и северо-западе впадины до раннеелецкого времени, на востоке и юго-востоке закончилось в среднефаменское время. В позднеелецкое и усть-печорское время завершилась нивелировка западной и осевой частей территории и образовалась широкая область шельфа с карбонатным осадконакоплением. В краевой части области в зоне перехода к глубоководному склону (район Ближней, Лебяжской, Северо-Вуктыльской площадей) формировались краевые барьерные рифы средне-поздне-фаменского возраста.

Рис. 4. Фрагмент временного сейсмического разреза по профилю 796-06 [6]

Fig. 4. Fragment of seismic time section along 796-06 Line [6]

1 — тектонические нарушения

1 — tectonic faults

Западно-Югидская структура расположена в северной части Печоро-Илычской моноклинали. Она сформировалась в результате раннефранских тектонических движений, последующие этапы тектогенеза не оказали существенного влияния на ее морфологию. С точки зрения соотношения «тайминга» процессов генерации-миграции и аккумуляции УВ структура относится к перспективным. Прогнозируются благоприятные коллекторские свойства ввиду расположения структуры в пределах пояса барьерных рифов. Коэффициент геологической успешности для Западно-Югидской структуры — 21 %.

Уточнение оценки перспектив и геологической успешности территории севера Верхнепечорской впадины не проводилось из-за отсутствия кондиционных данных.

На сегодняшний день на территории Верхнепечорской депрессии в пределах Пермского края пробурено 66 структурно-параметрических скважин и 3 глубоких скважины: поисковая Семисоснинская-5, Гадьинского профиля-156 и параметрическая Волим-ская-1. Скважины вскрыли средне-верхнедевонские отложения, турнейский, визейский, серпуховский, башкирский и московский ярусы карбона и нижнепермские отложения. Из фаменских отложений получен нефтенасыщенный керн. Нефтепроявления отмечены в серпуховских, тульских, турнейских, фа-менских и франских отложениях. В скв. Волимская-3 получены непромышленные притоки из нижнепермских и фаменских отложений, из башкирских отложений наблюдался приток нефти 90 м3/сут. Зале- жи чаще всего приурочены к структурам облекания рифов. Коэффициент геологической успешности для данных структур высокий (30–34 %) ввиду наличия прямых признаков нефтеносности, полученных по результатам бурения.

Вуктыльский НГР . Оценка геологических рисков проведена для пяти перспективных структур — Ближней, Лебяжской, Епешорской, Козлаюской и Козланюрской.

С точки зрения распространения и наличия коллекторов, а также работы УВ-систем параметры по геологическим рискам некритичные — структуры расположены в благоприятной области барьерных рифов и карбонатных банок, о чем упоминалось при характеристике фациальной обстановки в пределах Верхнепечорской впадины. Пик генерации УВ нефтематеринскими толщами среднего и верхнего девона, приходящийся на триасовое время, после завершения надвиговых дислокаций, свидетельствует о возможности миграции и аккумуляции УВ в ловушках без их последующего переформирования.

Основные неопределенности связаны с достоверностью выделения ловушек (за исключением Ближней, где проведены сейсморазведочные работы МОГТ-3D), которая определяется невысокой плотностью данных сейсморазведки в их пределах, поэтому структуры характеризуются как вероятные. Коэффициент геологического успеха для данных структур варьирует от 14 до 27 %.

Таким образом, согласно результатам оценки геологических рисков, для постановки дальнейших

Рис. 5. Схема рисков и основные направления геолого-разведочных работ

Fig. 5. Scheme of risks and main focus areas of exploration activities

Ранжирование областей по перспективности (рискам) ( 1 – 3 ): 1 — низкоперспективные (Pg < 10 %), 2 — среднеперспективные (Pg = 10–15 %), 3 — высокоперспективные (Pg > 15 %); направления работ (НГР) ( 4 – 6 ): 4 — Среднепечорский и Верхнепечорский, 5 — Хоседа-юско-Воргамусюрский, 6 — Воркутский.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

Ranking of areas according to potential (risks) ( 1 – 3 ): 1 — low potential (Pg < 10 %), 2 — medium potential (Pg 10– 15 %), 3 — high potential (Pg > 15 %); focus areas of activities ( 4 – 6 ): 4 — Srednepechorsky and Verkhnepechorsky, 5 — Khosedayusko-Vorgamusyursky, 6 — Vorkutsky.

For other Legend items see Fig. 3

Рис. 6. Алгоритм геолого-разведочных работ на доманикиты

Fig. 6. Algorithm of exploration for Domanikites

-

• Комплексный анализ геолого-геофизических данных и разработка программы геолого-разведочных работ. Рекомендации к лицензированию

1-й год

2-й год

Лицензирование, составление и экспертиза проекта поисковооценочных работ

------S

-

• Гравимагниторазведка

-

• Сейсморазведка 3D

---

• Переобработка и интерпретация сейсморазведочных данных 2D

• Обработка и интерпретация гравиметрических и 30-сейсморазведочных данных • Оценка ресурсов, перспектив и рентабельности бурения

^» Рекомендации к бурению

3-й год

-

• Подготовка к бурению

-

• Бурение

1

4-й год

5-й год

•--------------------------------------------------------------------

-

• Подготовка к бурению

-

• Бурение

-

• Принятие решения о дальнейших геолого-разведочных работах

-

геолого-разведочных работ наиболее перспективны следующие НГР: Воркутский, Хоседаюско-Ворга-мусюрский, Верхнепечорский, Вуктыльский и Среднепечорский.

Учитывая вышеизложенное, можно выделить три основных направления геолого-разведочных работ в регионе (рис. 5, 6).

-

1. Среднепечорский, Вуктыльский и Верхнепечорский НГР — доказанная газонефтеносность; ключевые риски — сложное тектоническое строение ловушек.

-

2. Хоседаюско-Воргамусюрский НГР — доказанная нефтегазоносность, ключевые риски — мелкий размер ловушек, низкие начальные суммарные ресурсы, выделение высокоемких коллекторов.

-

3. Воркутский НГР — изученный бурением район без доказанной нефтегазоносности C 1 t–D 3 dm; необходим анализ результатов бурения и детальные сейсморазведочные исследования.

Выводы

На основании проведенного анализа перспективных объектов Северо-Предуральской НГО можно сделать выводы об особенностях применения методики оценки рисков геологических процессов для выбора основных направлений геолого-разведочных работ на верхнедевонские карбонатные отложения (доманикиты).

-

1. Фаменско-турнейский НГК является замкнутой системой генерации и аккумуляции УВ. Залежи нефти и газа образовались за счет генерации УВ из доманиковых нефтегазоматеринских пород. Генерация УВ происходила в условиях жестких режимов геологического развития территории, связанных со структурно-тектоническими особенностями формирования Северо-Предуральской НГО.

-

2. УВ-система доманиково-турнейского комплекса представлена различными типами ловушек как первичного, так и вторичного, гипергенного и тектонодинамического происхождения. К первому типу относятся рифогенные ловушки различных морфологических типов (одиночных рифов, карбонатных банок, атоллов и барьерных рифогенных систем); ко второму типу — зоны вторичной трещиноватости в депрессионных отложениях, образовавшиеся в процессе формирования Предуральского прогиба Уральского орогена.

-

3. Применение методики оценки рисков геологических процессов требует раздельного подхода к этим двум типам ловушек по основным параметрам, а именно:

-

– для ловушек первого типа подходит стандартная методика оценки перспективности объекта и рисков по вовлечению их в разведку;

-

– для ловушек второго типа необходима разработка дополнительных или новых критериев оценки рисков исходя из следующих факторов: в дома-никитах ловушки в основном скрытого типа, где проблематично прогнозирование как покрышек, так и коллекторов; в ловушках тектонодинамического происхождения, которые характерны для домани-китов, стандартные методики оценки ресурсного потенциала неприменимы, так как нет достаточного числа апробированных эталонных участков с разработанной моделью их строения. Вместо метода геологических аналогий в первом приближении возможно применение эволюционно-катагенетиче-ского метода;

-

– нет четких геолого-геофизических критериев выделения ловушек скрытого типа в доманикитах верхнего девона.

Список литературы Особенности применения методики оценки рисков при обосновании перспектив нефтегазоносности доманиково-турнейских карбонатов (Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн)

- Хитров А.М., Никитин А.Н., Попова М.Н., Колоколова И.В. Оценка риска поисков нефти и газа на основе выделения и картирования покрышек залежей углеводородов по данным геофизических методов // Вестник ЦКР Роснедра. - 2011. - № 3. - С. 22-27.

- Теплов Е.Л., Костыгова П.К., Ларионова З.В. и др. Природные резервуары нефтегазоносных комплексов Тимано-Печорской провинции. - СПб.: ООО "Реноме", 2011. - 286 с.

- Ростовщиков В.Б., Колоколова И.В. Перспективы нефтегазоносности центральной части гряды Чернышева // Новые идеи в геологии нефти и газа. Сборник научных трудов (по материалам Международной научно-практической конференции). - 2015. - С. 76-80.

- Приймак П.И., Куранова Т.И., Никонов Н.И. Перспективы нефтегазоносности рифогенных отложений зоны сочленения Косью-Роговской впадины и Западно-Уральской складчато-надвиговой зоны [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2013.- Т. 3. - № 8. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/4/36_2013.pdf (дата обращения 18.09.19).

- Данилов В.Н., Антоновская Д.В. Развитие Среднепечорского поперечного поднятия Тимано-Печорской провинции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 7. - 2009. - № 3. - С. 86-92.

- Данилов В.Н., Питер Р. Роуз. Перспективы восполнения сырьевой базы Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения // Научно-технический сборник: Вести газовой науки. - 2016. - № 1 (25). - С. 75-82.