Особенности процесса повышения квалификации в условиях цифровизации системы образования

Автор: Семчук Николай Николаевич, Гладких Светлана Николаевна, Балун Ольга Васильевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 1 (54), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Актуальность проблемы связана с ускоренными темпами развития технического обеспечения образовательного процесса в условиях применения дистанционного варианта обучения. Использование цифровых форматов представляет объективные трудности, особенно для учителей и преподавателей старшего возраста. Освоение новых образовательных технологий, связанных, в частности, с использованием интернета, программ электронного обучения и тестирования (например, Moodle), возможно в условиях обучения на курсах повышения квалификации. Методология (материалы и методы). Статистическую обработку результатов, полученных при апробации учебного пособия «Тренажер-самоучитель», проводили с использованием метода корреляционного анализа. Результаты исследования связаны с разработкой инновационной образовательной технологии «метод автокоррекции». На созданное и апробированное учебно-методическое пособие «тренажер-самоучитель» получен патент. Для апробации эффективности использования в образовательном процессе учебно-методического пособия «тренажер-самоучитель» организован пилотный проект «Использование метода автокоррекции в образовательном процессе» в школах Великого Новгорода и Новгородской области. Работа с тренажером-самоучителем осуществлялась на уроках. При этом в качестве единицы измерения объема использовано не количество слов или предложений, а время, которое выделялось для выполнения заданий. В среднем оно составляло 4-5 минут. При этом каждый новый сеанс начинался не с пункта завершения работы на предыдущем уроке, а с первого активного, то есть не заблокированного задания. Практикующие учителя, которые проводили апробацию бумажного варианта тренажера-самоучителя, отмечали положительное отношение детей к данной работе. Заключение. В результате проведенных исследований установлена высокая эффективность инновационной образовательной технологии «метод автокоррекции», на основании которого создано и апробировано учебно-методическое пособие «Тренажер-самоучитель».

Концепции образования, практическая педагогика, профессиональное образование, повышение квалификации, метод автокоррекции, тренажер-самоучитель, цифровизация

Короткий адрес: https://sciup.org/140297764

IDR: 140297764 | УДК: 378.091.398:004.9

Текст научной статьи Особенности процесса повышения квалификации в условиях цифровизации системы образования

Развитие системы образования, которое происходит в настоящее время, связано с новыми тенденциями и возможностями, в том числе и в сфере создания, а также практического использования искусственного интеллекта. Интернет, компьютер, смартфон являются всего лишь инструментами в руках опытного специалиста, которые позволяют ему существенно увеличить эффективность и качество работы. Проблема состоит в том, что многие педагоги не в полной мере готовы использовать появившиеся в последние десятилетия достижения. В том числе цифровые технологии, новые высокоэффективные компьютерные программы, обучающие платформы. В этом отношении в качестве лидеров выступают персоналии, которых нужно обучать. Иногда складывается парадоксальная ситуация, когда учитель затрудняется в вопросах: каким образом можно настроить работу компьютерной программы, найти в интернете нужную информацию или ввести данные в диалоговом окне с целью регистрации в конкурсе для получения гранта. Все эти и многие другие проблемы легко разрешаются посредством процесса обучения, повышения квалификации, получения новых компе- тенций, столь необходимых в стремительно развивающемся обществе.

Разработанная нами инновационная образовательная технология «метод автокоррекции» позволяет решить многие актуальные проблемы, которые являются спутниками процесса обучения. Прежде всего, это трудности, которые возникают в процессе запоминания нового материала. Метод автокоррекции позволяет в автоматическом режиме, без каких либо усилий определить оптимальное количество повторений, которое является достаточным, например, для формирования навыка понимания фразы на иностранном языке. Или, что не менее важно, навыка выразить на этом же языке свою мысль. Запоминание – процесс совершенно необходимый для успешного обучения. Метод автокоррекции существенно облегчает запоминание больших объемов информации.

В качестве второго, не менее важного достижения, можно считать разработку учебнометодического пособия «Тренажер-самоучитель» в бумажном, а также электронном варианте. Он основан на использовании метода автокоррекции и запатентован в качестве интеллектуальной собственности. Применение тренажера-самоучителя в практической педагогике позволяет реализовать концепцию формирования индивидуальной образовательной траектории. Причем, происходит это в автоматическом режиме, без дополнительных усилий. Это значит, что принцип индивидуального подхода может быть реализован при любом количестве обучаемых в аудитории.

Без всякого сомнения, овладение приведенными выше инновациями возможно в процессе обучения на курсах повышения квалификации. Это и было показано в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на курсах повышения квалификации по программе «Инновационные технологии в образовании». Они использовались, прежде всего, для учителей школ Великого Новгорода и Новгородской области.

Цель исследования – определение и обоснование педагогических условий для оптимизации процесса повышения квалификации педагогических кадров в условиях цифровизации системы образования.

Обзор литературы

По мнению Генри Форда, человек, который перестает двигаться, идти вперед, напрасно думает, что он просто остановился. На самом деле он начинает перемещаться вспять [1].

Эта мысль, высказанная в начале ХХ века известным американским бизнесменом и изобретателем, весьма актуальна и через сто лет – в наши времена. Действительно, вся история развития человечества показывает, что каждое последующее поколение во многих отношениях лучше предыдущего. А это значит, что учитель, воспитывающий будущих творцов, не может довольствоваться только багажом имеющихся у него знаний. Иначе все пойдет по кругу, развитие общества потеряет динамику, зайдет в тупик. Отсюда следует, что ментор должен постоянно самосовершенствоваться, открывать для себя новые технологии и передавать их последующим поколениям.

Успешное развитие современной организации, предприятия невозможно представить без регулярного повышения квалификации специалистов. Особое значение этот процесс имеет для учреждений образовательного профиля.

Использование цифровых технологий в учебном процессе в большой мере затрагивает саму парадигму обучения, требует глубоких количественных и качественных изменений в связях между компонентами взаимодействия.

Общеизвестно, что для практического внедрения цифровизации, как инновационного направления в сфере образования, неизбежно требуется повышение уровня компетентности, как учителя, так и обучаемого [2; 3]. Причем следует иметь в виду, что обучаемые в этом отношении существенно опережают учителей, которые большинстве случаев являются старшим поколением. Здесь особо важная роль в достижении баланса специальных компетенций должна принадлежать курсам повышения квалификации. Необходимо также учитывать, что развитие цифровых технологий происходит сверхбыстрыми темпами. Следовательно, повышение квалификации должно осуществляться в виде стройной системы таким образом, чтобы педагог успевал следить за новыми достижениями в этой сфере деятельности и успешно их осваивать.

Весьма острой является проблема подготовки педагогических кадров для работы с персонами, статус которых требует особых условий и методик. Это лица с ограниченными возможностями здоровья. Следует особо отметить, что лишь немногим более 10% от числа инвалидов, способных трудиться, заняты на постоянной основе. К сожалению, специалистов, подготовленных для работы с указанным контингентом, явно недостаточно. Вместе с тем переподготовка педагогов для этого направления имеет особую специфику [4]. Как один из вариантов можно рассматривать обучение на курсах повышения квалификации опытных педагогов, с тем чтобы они могли успешно работать в сфере инклюзивного образования в режиме удаленного взаимодействия.

Учебный процесс, в котором встроены элементы дистанционного способа обучения, существенно отличается от классического варианта. Прежде всего, меняется характер взаимоотношений между учителем и обучаемыми. Так, например, преподаватель имеет возможность контролировать активность обучаемых в процессе проведения занятия. В течение нескольких минут педагог может получить результаты выполненного online задания. Кроме того, в качестве домашней работы предлагается широкий спектр разных по уровню сложности тестов, задач или творческих проектов. Все задания преподаватель разрабатывает и вводит в программу, например Moodle, которая представляет собой систему электронного обучения и тестирования [5]. Обучение правилам работы на указанной и других программах обычно проводят на внутривузовских курсах повышения квалификации.

Использование цифровых технологий, как нового компонента образовательного процесса, привносит также и дополнительные возможности [6]. Так, например, на поиск в интернете нужного материала для подготовки занятия может потребоваться всего лишь несколько минут. В то время как в бумажном варианте это обычно занимает несколько дней, поскольку включает посещение библиотеки, заказ нужной литературы, ожидание, поиск в книге или журнале по оглавлению и только после этого ознакомление с текстом и иллюстрационным материалом. Кроме того, для включения фотографий, рисунков, таблиц, графиков и других иллюстраций на обучающую платформу требуется их предварительная оцифровка – сканирование или изготовление цифровых фотографий.

Помимо объективных преимуществ, которые предоставляет интернет при подготовке учебного материала для дистанционной формы обучения, появляются также и новые возможности в плане организации самого учебного процесса [7]. Так, например, при межвузовской кооперации учебно-методические комплексы одного учебного заведения могут быть использованы в нескольких, если имеет место совпадение по направлениям бакалавриата. Кроме того, имеется возможность обучения вне аудитории, что было эффективно использовано во время пика коронавирусной пандемии.

Одним из наиболее важных этапов на курсах повышения квалификации является получение объективной оценки результатов работы обучаемого [8]. Это позволяет не только увидеть эффективность работы, но также и сделать, в случае необходимости, корректировки в методах преподавания, содержании текстов, подборе иллюстраций. Оптимальным в данном случае может быть системный подход к самому процессу. Он предполагает формулировку цели и задач до начала занятий на курсе, определение количественных показателей на старте и после их завершения. Важно также осуществлять персональный мониторинг во время обучения. Сделать это не сложно, если установлены точки контроля, позволяющие также проводить корректировку маршрута усвоения материалов.

Большое значение вопросу повышения квалификации специалистов придают во многих зарубежных странах. Так, например, в ФРГ имеется несколько специализированных образовательных учреждений, занимающихся проблемами обучения специалистов технологиям, которые появились в последнее время. При этом часть учебного времени слушатели проводят в других странах как стажировку в производственных подразделениях соответствующего направления.

За рубежом для повышения квалификации кадров используются различные модели: UCF (Universal Competency Framework), IMC (Inventory of Management Competencies) и другие [9]. В Великобритании, например, наиболее популярной является разработанная компанией SHL модель «Восьми Компетенций». В каждой из моделей предусмотрен учет целей и задач конкретной компании. В число главных акцентов входят компетенции, направленные на развитие личности: работа с информацией, корпоративная культура, управление людьми, предпринимательские качества и т. д.

Как выяснилось, специфические проблемы могут возникать в сфере повышения квалификации у собственно учителей общеобразовательных учреждений, а также преподавателей высшей школы [10]. Дело в том, что многие специалисты, которые на протяжении всей своей карьеры обучали, оказываются в реальной стрессовой ситуации, связанной с необходимостью переквалификации или обучения на курсах повышения квалификации. Это состояние часто вызывает чувство отторжения, если можно так сказать – мотивацию со знаком минус.

При разработке программы повышения квалификации учитывается комплекс факторов. Это, прежде всего, основные положения профессионального стандарта, современные требования, связанные с цифровизацией, инновационные тенденции в педагогических технологиях и т. д. [11]. В программах педагогической направленности особое внимание уделяется современным методикам в сфере дистанционного образования, рассматриваются модульные варианты построения учебного материала, особенности создания и использования тестов.

В постиндустриальном обществе в качестве основных направлений выступают интеллектуальные (системы взаимодействия, новые технологии, современные устройства). Это оказалось возможным благодаря стремительному развитию цифровизации различных отраслей деятельности человеческого сообщества, в том числе и в сфере образования [12].

Во многих странах (Япония, Сингапур, Корея) повышение квалификации педагогических кадров рассматривается не как периодическое событие (один раз в три или пять лет), а как процесс непрерывный. Причем на это выделяется достаточно много времени – более 100 часов ежегодно [13].

Высококачественная, эффективная работа по подготовке специалистов и повышению квалификации кадров является обязательным условием успешности любой организации в условиях современной жесткой конкуренции. В свою очередь качественное обучение возможно только в процессе хорошего планирования и качественной организации учебного процесса [14].

Комплексный вариант обучения (аудиторные занятия и взаимодействие в сетевых структурах интернета) используется не только в общеобразовательных учреждениях, но и в организациях си- стемы повышения квалификации учителей [15]. Это, несомненно, положительно влияет на формирование навыков владения цифровыми технологиями, что чрезвычайно важно, особенно для специалистов старшего поколения.

Методология (материалы и методы)

На семинарах пилотного проекта «Использование метода автокоррекции в образовательном процессе» использовали бумажные тренажеры-самоучители. Обучение учителей Великого Новгорода и Новгородской области технологии «Метод автокоррекции» на курсах повышения квалификации проходило по программе, состоящей из трех частей – теоретической и двух практик.

В процессе дистанционной работы с учителями Новгородской области во время обучения на курсах повышения квалификации, рассматривались вопросы работы с бумажным вариантом тренажера-самоучителя (по программе пилотного проекта). Изучались также особенности алгоритма и правил использования тренажера-самоучителя в цифровом варианте.

В исследованиях использованы материалы, полученные при апробации учебного пособия «Тренажер-самоучитель» во время реализации пилотного проекта. Для статистической обработки результатов исследования применяли метод корреляционного анализа.

Результаты и их описание

Развитие системы образования – необходимое условие поступательного совершенствования социума. Это особенно контрастно проявляется в последние десятилетия в связи с бурным развитием технологий, появления новых материалов, обладающих уникальными свойствами. Стремительно развивается техническое и программное обеспечения в процессе цифровизации многих отраслей народного хозяйства, в том числе и системы образования.

Вполне закономерным можно считать опережающее формирование компетенций в сфере цифровых технологий у молодого поколения, которое еще только постигает азы общего, а также специального образования. Старшие поколения, представленные учителями средних общеобразовательных школ, а также преподавателями вузов, в силу разных причин в этом отношении отстают, иногда существенно. Поскольку инновационные образовательные технологии, в частности цифровизация, позволяют совершенствовать процесс обучения, они неизбежно будут и в дальнейшем активно использоваться в системе образования.

Нами разработана и апробирована инновационная образовательная технология «Метод автокоррекции». Особенности этого метода предполагают активное участие обучаемого в формировании траектории образовательного маршрута. Ее суть состоит в проведении последовательной оценки результата работы самим обучаемым. Для этой цели используется специальное учебно-методическое пособие «Тренажер-самоучитель». Первым был подготовлен и опубликован самоучитель английского языка. Его содержание представлено текстами из учебника для средней общеобразовательной школы. Структура расположения блоков была сохранена и в тренажерах-самоучителях, подготовленных для других предметов. Для всех текстов были представлены аудиозаписи, которые содержались в комплекте пластинок.

Алгоритм работы с учебным пособием «Тренажер-самоучитель» содержал несколько этапов:

– чтение задания на русском языке (слово или предложение) при закрытом ответе, который расположен непосредственно под строчкой задания;

– перевод русского текста на английский язык;

– запись перевода русского текста на английский язык на правой стороне разворота рабочей тетради;

– проверка правильности перевода русского текста на английский язык (для этого непрозрачный экран, который закрывал ответ, сдвигали вниз на одну строчку и открывали ответ);

– исправление допущенных ошибок посредством повторной записи перевода;

– самооценка работы с заданием (нужно проставить знак плюс в виде наклонной черточки «/» или знак минус «–» в клеточке слева около задания);

– прослушивание английского текста и повторение текста на английском языке вслед за диктором.

Проведенное тестирование учебно-методического пособия по английскому языку «Тренажер-самоучитель» показало высокую его эффективность. По этой разработке был получен патент на полезную модель «ТРЕНАЖЕР-САМОУЧИТЕЛЬ».

В дальнейшем были разработаны тренажеры-самоучители и по другим предметам школьной и вузовской программы: математика, русский язык, химия, география, биология. Распределение блоков, а также алгоритм работы примерно такой же, как и с тренажером-самоучителем по английскому языку. Главное отличие заключается лишь в отсутствии функции повтора текста за диктором.

Принципиальное преимущество тренажера-самоучителя перед обычным учебным пособием состоит в том, что он позволяет разработать индивидуальную траекторию образовательного маршрута. Причем, этот процесс происходит в автоматическом режиме и выполняет его сам учащийся.

Методика работы с тренажером

Алгоритм процесса достаточно прост. Непрозрачным экраном закрывают текст ответа активного задания (например, № 1). На правой стороне разворота записывают ответ. Сдвигают непрозрачный экран на одну строку вниз и проверяют правильность выполнения задания. Если ошибки нет, в клетке для регистрации результатов работы ставят знак «/», а если сделана ошибка, то знак «–». Тем самым регистрируется в сумме количество успешных (обозначаются знаком «/») и неудачных (обозначаются знаком «–») попыток. В каждой клетке можно разместить пять знаков «/» и пять знаков «–».

После того, как количество удачных попыток на пять единиц превысит число ошибок, данное задание блокируется. При последующем выполнении работы оно пропускается. За счет этого автоматически определяется минимально достаточное количество повторов, сделав которые у обучаемого формируется устойчивый навык выполнения данного задания без ошибки.

Тренажер-самоучитель содержит три части:

-

1) материал для запоминания (представлены все слова и тексты темы);

-

2) раздел «самопроверка» (то же самое, что и в первом разделе, однако последовательность заданий иная – порядок изменен по методу случайных чисел);

-

3) тест-контроль – представлены те же задания, однако имеются только вопросы, а ответы отсутствуют. Последовательность заданий также изменена по методу случайных чисел.

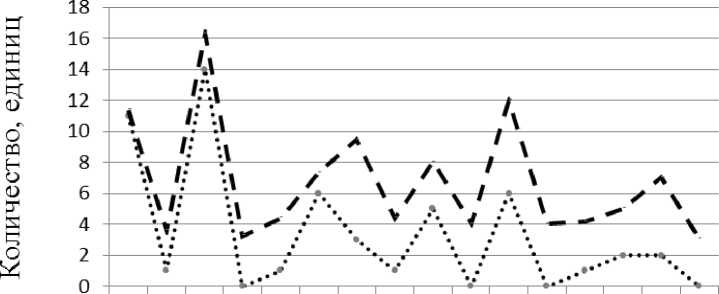

Анализ эффективности работы с тренажером по теме «словарные слова» показал, что в начале эксперимента исходные результаты участников (количество ошибок и время, затраченное на выполнение заданий) сильно отличались (рис. 1). В процессе формирования навыка грамотного письма обучаемые также допускали разное количество ошибок. Однако по завершении работы с тренажером-самоучителем в итоге все выполнили контрольную работу по данной теме без ошибок.

Посредством статистической обработки результатов установлено, что между количеством допущенных ошибок и затраченным временем на выполнение заданий существует высокая зависимость. Коэффициент корреляции составил 0,97. Это означает сильную взаимосвязь между параметрами. Естественно, чем больше ошибок совершал ребенок, тем больше времени необходимо ему для повторения и запоминания. Однако при проведении контрольной работы все обучаемые (и «слабые», и «сильные») выполнили представленные в тренажере задания правильно.

Что послужило тому причиной?

Основным фактором является индивидуальный образовательный маршрут, который был создан в процессе усвоения нового материала по результатам работы.

Если запоминание представляло определенную трудность, приходится делать больше повторений. Однако это количество представляет собой минимально достаточную величину, которая позволяет сформировать нужный навык.

Мы считаем, что за время обучения в средней общеобразовательной школе при использовании полного комплекта тренажеров-самоучителей все учащиеся смогут сформировать навык грамотного письма на русском языке без ошибок.

Преподавателями университета был проведен пилотный проект «Использование метода автокоррекции в образовательном процессе». В нем приняло участие более 60 практикующих учителей из половины районов Новгородской области. По результатам проекта участникам были выданы соответствующие сертификаты.

Анализ информации об алгоритме работы в процессе проведения апробации показал, что каждый обучаемый работает по своему индивидуальному маршруту формирования навыка.

Так, например, при анализе результатов в двадцати работах не было ни одного повтора по основным показателям (количество ошибок и правильных ответов в разрезе заданий). Это показывает, что достигнуто состояние индивидуального подхода к каждому обучаемому, независимо от их количества.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Участники эксперимента

.......количество ошиоок, шт — — время, мин

Рис. 1. Параметры и результаты работы с тренажером-самоучителем по русскому языку

Автокоррекция как модель проведения курсов повышения квалификации

Учителя школ Великого Новгорода и Новгородской области ознакомились с методом автокоррекции на курсах повышения квалификации по программе «Инновационные технологии в образовании» в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. По результатам обучения были оформлены удостоверения о повышении квалификации.

Обучение учителей проходило по программе, состоящей из трех частей:

– теоретическое обоснование эффективности процесса автокоррекции в образовательном процессе;

– практикум по теме «Алгоритм работы с тренажером-самоучителем на уроках»;

– практикум по теме «Правила подготовки материала для разработки оригинал макета тренажера-самоучителя».

На занятиях по первой части программы рассматривались вопросы, связанные с изучением феномена «память», ее виды и особенности развития. Каким образом можно управлять способностью запоминать новую информацию? Почему метод автокоррекции в этом отношении отличается от стандартных способов запоминания новой информации?

Кроме того, на занятиях был проведен анализ формирования синергетического эффекта в процессе запоминания при использовании метода автокоррекции.

В толковом словаре Д. Н. Ушакова «авто» трактуется как первая часть сложных слов в значении «сам».

Современная энциклопедия дает второе значение «авто» как автоматический.

Большой современный толковый словарь русского языка определяет слово «коррекция» (лат. correctio) как исправление, поправка. Следовательно, автокоррекция предполагает самостоятельное выполнение какой-либо функции. В нашем случае смысловую нагрузку получает также и второе значение «авто» как автоматический. Таким образом, под автокоррекцией нужно понимать функцию изменения траектории образовательного маршрута, осуществляющейся автоматически с участием персоны, которую обучают.

Центральным моментом процесса является позиция, согласно которой обучающий (учитель, преподаватель, ментор) не принимает в этом какого-либо участия. Но в результате реализуется одна из самых сложных задач – индивидуальный подход при любом количестве участников образовательного процесса.

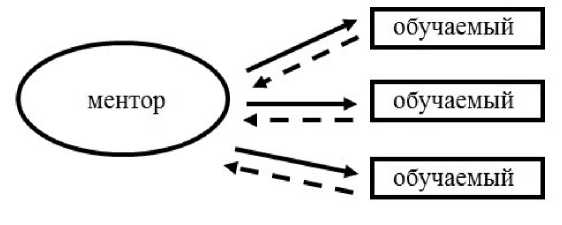

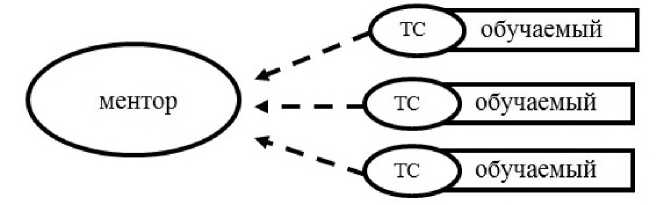

Возникает вопрос: каким образом персона, которую обучают, может самостоятельно управлять самим процессом обучения? Явно, что знаний, умений и навыков в деле коррекции образовательного маршрута для этого будет недостаточно. Для пояснения этой ситуации следует провести сопоставительный анализ классической схемы достижения индивидуального обучения (рис. 2) и эффекта, полученного при использовании метода автокоррекции (рис. 3).

Для осуществления индивидуального подхода ментор должен изучать динамику успехов и неудач и на основании этого разрабатывать, а затем корректировать индивидуальный комплекс заданий для каждого обучаемого. Это трудно разрешимая задача, даже если число обучаемых меньше десяти. Физически это невозможно сделать, если имеется несколько потоков с числом обучаемых в каждом потоке в пределах 20–30.

Рис. 2. Классическая схема организации индивидуального подхода в образовательном процессе

Условные обозначения:

индивидуальное задание, которое разрабатывается для каждого обучаемого; ответ обучаемого.

Рис. 3. Алгоритм взаимоотношений ментора и обучаемых при использовании метода автокоррекции

Условные обозначения:

учебно-методическое пособие «тренажер-самоучитель»; ответ обучаемого.

При использовании метода автокоррекции комплект заданий по предмету разрабатывается только один раз в виде тренажера-самоучителя (рис. 3). Формирование индивидуальной траектории изучения нового материала происходит автоматически. В процессе работы с тренажером-самоучителем также автоматически определяется минимально достаточное количество повторений для каждого обучаемого, которое формирует устойчивый навык владения информацией.

Вторая часть была посвящена формированию навыков правильной работы с тренажером самоучителем. Слушатели курсов повышения квалификации выполняли работу на тренажерах-самоучителях. При этом особое внимание было уделено основным маркерам методики обучения с использованием тренажера-самоучителя. В частности:

– каждое новое занятие начинается не с пункта завершения на занятии прошлом, а с первого активного задания;

– все не активные (заблокированные) задания пропускаются;

– в день можно выставлять отметки («успешно» или «неудачно») по заданиям один только раз;

– в текущем сеансе работы с тренажером-самоучителем неправильно выполненное задание повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто успешное его усвоение.

– за каждую допущенную ошибку ставится один «минус», за правильное выполнение задания ставится только один плюс.

В третьей части программы повышения квалификации рассматривались правила составления заданий, типичные ошибки, которые могут быть допущены при этом.

Каждый разработал фрагмент заданий (вопросы и ответы) по теме своего предмета. При этом учитывалась специфика трех частей учебнометодического пособия тренажер-самоучитель.

Специфика работы с электронным вариантом тренажера-самоучителя

Использование цифровых технологий существенно изменило возможности и алгоритм работы с тренажером.

По-другому также проходит процесс обучения методике овладения программой и правилам работы по методу автокоррекции на компьютере и в интернете.

На курсах повышения квалификации рассмотрели специфику работы с электронным вариантом на примере проекта «Формирование навыков владения иностранным языком». Обучаемые устанавливали на компьютере проприетарную программу Zoom и программу Microsoft Excel. В процессе дистанционного обучения учителям разъясняли структуру блоков, а также их функциональное назначение.

Блок заданий формируется с учетом потребностей пользователя. На одной строчке задания в соседней клетке находится ответ, то есть перевод текста задания с русского языка на иностранный.

В пустой клетке, которая находится непосредственно под текстом задания, обучаемый печатает перевод на иностранный язык. Затем текст копирует, вставляет в соседнюю справа клетку и проверяет с эталоном правильность выполнения перевода. Если задание выполнено правильно, вставляет текст в рабочее окно программы ЯндексПереводчик. При этом происходит автоматическая проверка правильности написания текста. Пользователь активирует знак, запускающий функцию «озвучить», несколько раз слушает речь диктора и каждый раз повторяет ее. Через функцию “Delete” удаляет текст из клеток ответа, а в клетке, где фиксируется число правильных ответов, увеличивает цифру на единицу.

Программа при этом не только озвучивает текст, но также проверяет правильность перевода и автоматически выделяет обнаруженные ошибки. Если ответ будет неверным, в клетке попыток исходную цифру увеличивает на единицу и процесс повторяет до тех пор, пока задание не будет выполнено правильно. После этого увеличивают на единицу цифру в клетке ошибок и переходят к выполнению следующего задания.

В клетке общего учета автоматически указывается разница между количеством удачных попыток и суммой допущенных ошибок. Когда она достигает величины в пять единиц, задание перемещают из активной зоны в архив.

Рефлексия по результатам обучения на курсах повышения квалификации показала, что у слушателей не возникло трудностей при дистанционном освоении правил работы с электронным вариантом тренажера-самоучителя.

Обсуждение

Повышение квалификации – важный и достаточно сложный этап непрерывного обучения, процесса последовательного развития личности. В классическом понимании на курсах повышения квалификации слушателей знакомят с новыми достижениями в сфере их деятельности. При реализации разработанной нами программы «Инновационные технологии в образовании» метод автокоррекции был использован непосредственно для обучения слушателей. В процессе запоминания для каждого был автоматически сформирован индивидуальный режим повторов. Причем оптимальное количество не было статичным, а изменялось в зависимости от сложности восприятия материала. Особое внимание было уделено электронному варианту использования метода автокоррекции. В данном случае акцент был сделан не только на освоении алгоритма работы с цифровыми программами.

Важным было осознание возможности запоминания большого объема новой информации, а также формирования навыка, например, понимания речи на иностранном языке. Во время практических занятий именно этого добился каждый слушатель в процессе работы с компьютерными программами.

Инновационная технология предполагает сочетание традиционного бумажного и электронного вариантов, дающее в сумме синергетический эффект.

Практическая значимость результатов исследований заключается в высокой эффективности предлагаемой методики, а также доступностью в любом регионе страны.

Заключение

Исследование посвящено поиску решения проблем, которые возникли в системе образования в связи с широким использованием компьютерных технологий. Актуальность обозначенных проблем не уменьшается со временем, поскольку с каждым годом появляются новые и усовершенствуются уже имеющиеся компьютерные программы, учителям предлагаются инновационные технологии на цифровой основе. Все это говорит о необходимости непрерывного обучения, в том числе и с использованием системы повышения квалификации. Классические методы математической обработки полученных данных позволили сделать объективные выводы. В результате проведенных исследований разработана инновационная технология «метод автокоррекции», создано учебно-методическое пособие «тренажер-самоучитель» на бумажном носителе, которое защищено патентом Российской Федерации. Электронный вариант тренажера-самоучителя обладает более широким спектром возможностей и может успешно использоваться в школах и университетах.

В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на курсах повышения квалификации прошли обучение учителя общеобразовательных учебных заведений по программе «Инновационные технологии в образовании». В настоящее время оформлен комплект документов по заявке для получения патента на изобретение «Способ формирования навыка понимания устной иностранной речи на базе метода автокоррекции». Способ реализуется с применением цифровых технологий. По данному направлению предполагается открыть новую учебную программу на курсах повышения квалификации. Обучение будет проходить в режиме online для слушателей, которые участвуют в научных конференциях с использованием иностранных языков. Инновационная методика также окажет помощь в случаях, когда специальная лексика необхо- дима для участия специалистов различного профиля в совместных с иностранными организациями проектах, в которых рабочими являются различные иностранные языки.

Список литературы Особенности процесса повышения квалификации в условиях цифровизации системы образования

- My Life and Work. Henry Ford in Collaboration with Samuel Crowther. Published by WILLIAM HEINEMANN LTD, London, 1924. Seller: Caffrey Books.

- Виштак, О. В. Комплексный подход к созданию электронных образовательных ресурсов / О. В. Виштак, Д. В. Кондратов. ‒ Текст: электронный // Universum: психология и образование. ‒ 2014. ‒ № 2 (3). – C. 7. ‒ URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21141787 (дата обращения: 27.09.2022).

- Семеновских, Т. В. Технологии e-learning обучения в проектировании электронных учебников по гуманитарным дисциплинам / Т. В. Семеновских. ‒ Текст: электронный // Интернет-журнал «Науковедение». ‒ 2014. ‒ № 6. – С. 1‒14. ‒ URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23455768 (дата обращения: 07.10.2022).

- Ахметова, Д. З. Готов ли современный российский педагог к реализации идей инклюзивной педагогики? / Д. З. Ахметова. ‒ Текст: непосредственный // Педагогическое образование и наука. – 2013. ‒ № 2. – С. 90‒94.

- Катханова, Ю. Ф. Электронные образовательные ресурсы от разработки до применения / Ю. Ф. Катханова. ‒ Текст: электронный // Символ науки. ‒ 2016. ‒ № 8-2. – C. 117‒120. – URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26529740 (дата обращения: 07.10.2022).

- Беленкова, И. В. Технологии разработки современных электронных учебников и их использование в условиях ФГОС / И. В. Беленкова. ‒ Текст: электронный // Электронный научный журнал «Наука и перспективы». – 2016. – № 3. – С. 64–71. – URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26489513 (дата обращения: 07.10.2022).

- Бухова, Н. В. Электронные образовательные ресурсы в условиях цифровизации образовательной среды / Н. В. Бухова. ‒ Текст: непосредственный // Наука, образование и экспериментальное проектирование. ‒ 2020. ‒ № 1. ‒ С. 89‒92.

- Стебеняева, Т. В. Оценки эффективности обучения и повышения квалификации специалистов в системе бизнесобразования. Наука России: цели и задачи / Т. В. Стебеняева, Л. Ю. Лазарева, Т. С. Ларина. ‒ Текст: непосредственный // Сборник научных трудов по 8 материалам IX международной научной конференции. – Изд-во НИЦ «Л-Журнал». – 2018. – С. 35‒43.

- Правдин, А. А. Зарубежный опыт профессиональной подготовки государственных служащих / А. А. Правдин. ‒ Текст: непосредственный // Вестник экспертного совета. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 91–94.

- Исмакаева, А. А. Понятие интеграции и его эволюционирование в педагогике: в 2 ч. Ч. 1 / А. А. Исмакаева. – Челябинск: Образование, 2002. ‒ С. 39‒43.

- Марон, А. Е. Муниципальная модель повышения качества непрерывного образования педагогических кадров / Л. В. Резинкина, А. Е. Марон. ‒ Текст: непосредственный // Человек и образование. – 2019. – № 1. – С. 72–77.

- Peng, H., Ma, S., Spector, J. M. Personalized Adaptive Learning: An Emerging Pedagogical Approach Enabled by a Smart Learning Environment. Foundations and Trends in Smart Learning. Springer, Singapore, 2019, pp. 171–176.

- Sotvoldiyev, N. J. Fundamentals of Economic Diagnostics and Modeling in Assessing Socio-Economic Development. J. Enjineering& Menegment. USA, 2019, Vol. 81, November-December, pp. 1607–1618.

- Konstantinova, V. G. Further training of managers and management teams as a mechanism to improve the effectiveness of educational organizations // Theory and practice of modern science, 2017, No. 6 (24), pp. 1238‒1242.

- Слесарь, М. В. Сетевая среда учреждений повышения квалификации как важный фактор совершенствования профессионализма педагогов в условиях цифровизации системы образования / М. В. Слесарь. ‒ Текст: непосредственный // Педагогическая наука и практика. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 7‒11.