Особенности процесса урбанизации в Синьцзяне (1980-е - 2000-е годы)

Автор: Глазунов Дмитрий Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Современная история Китая

Статья в выпуске: 4 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Урбанизация стала важным фактором в развитии регионов Китая в конце XX в. Центральная власть расширила полномочия городов, которые получили значительные административные права и ресурсы в экономической сфере, стали главными инициаторами реформ. Несколько по-иному развивалась ситуация на окраинах Китая, в частности в Синьцзяне. Процесс урбанизации, рост городских агломераций здесь возник позже по сравнению с городами материкового Китая. Суровый климат, неблагоприятный пустынный ландшафт, значительная экономическая роль военного ведомства (Синьцзянского производственно-строительного комплекса), актуальность национального вопроса способствовали не сетевому, а «ленточному» типу урбанизации, который не давал необходимую концентрацию капитала и ресурсов, предполагал медленные темпы развития. В свою очередь, это говорило о большой роли властей автономного района, а не городских округов. Тем не менее в начале XXI в. помимо г. Урумчи, все больше заявляли о себе такие города, как Карамай, а позже - Турфан и Хами.

Урбанизация, городской округ, городской уезд, поселок, синьцзян

Короткий адрес: https://sciup.org/147220102

IDR: 147220102 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-4-96-106

Текст научной статьи Особенности процесса урбанизации в Синьцзяне (1980-е - 2000-е годы)

Реформы начала 1980-х гг. в Китае сопровождались децентрализацией во многих отраслях управления и усилением власти на местах. В 1982 г. решением ЦК КПК была реформирована система территориально-административных округов и менялась система управления уездами Китая. В итоге возникла новая волна урбанизации, которая продолжается вплоть до сегодняшнего дня, распространяясь от развитых к окраинным регионам. Процесс урбанизации рубежа XX–XXI вв. представлял собой создание и развитие системы городских округов или городов уровня округа [ 地级市 (дицзи ши)]. Крупные города не только поглощали территорию округа, но и получали значительную экономическую и административную власть. Экономические процессы, по сути, становились локальными, поскольку городское правительство принимало решения по местным вопросам развития, региональному разделению труда и распределению капитала и сырья [Oi, 1995. P. 1140–1141; Nee, 1992. P. 22–23]. Для этого процесса был предложен специальный термин «местный корпоративизм» [Oi, 1995. P. 1132], под которым подразумевалось расширение власти города, активное использование для собственного развития больше ресурсов из сельских местностей.

С исторической точки зрения данная волна урбанизации означала не только ликвидацию окружных органов власти и передачу их функций городам, но и превращение городов в главных акторов реформ. Вновь возникшие городские округа начинали перестраивать свое административное пространство, исходя из локальной экономической целесообразности. Таким образом, возникали новые поселки [ 镇 (чжэнь)], городские уезды или города уездного уровня [ 县级市 (сяньцзи ши)], городские районы [ 市辖区 (шися цюй)], которые имели свою экономическую специализацию. Повышение статуса поселения вплоть до городского округа (дицзи ши) рассматривалось в качестве вознаграждения для местных властей, которые сумели стать влиятельными экономическими субъектами [Him Chung, 2007. P. 795].

Влияние административной реформы и урбанизации на развитие отдельных провинций уже анализировалось в литературе для таких провинций, как Гаундун [Him Chung, 2008. P. 201–230], Хэнань [Чжу Линлин и др., 2010. С. 110–115]. Вне поля зрения исследователей оказались окраины страны. Но власти окраинных регионов в итоге вынуждены были учитывать успешный опыт материкового Китая и развивать городские агломерации. Цель нашего исследования заключается в выявлении особенностей проведения административной реформы и процесса урбанизации в Синьцзяне.

Результаты исследования

В соответствии с нормативными постановлениями Госсовета КНР, повышение статуса поселения возможно благодаря административным и экономическим факторам 1. Волостные административные центры (крупные села) [乡(сян)] становились поселками (чжэнь), если в них проживало не менее 2 000 занятых в неаграрном секторе экономики при численности населения менее 20 000 человек. При большей чем 20 000 человек численности населения доля занятых в неаграрном секторе должна составлять не менее 10 %. Поселок получал статус городского уезда при условии проживания в нем несельскохозяйственного населения не менее 60 тыс. человек и с показателем ВВП в 200 млн юаней. Исключения из этих правил составляли пограничные поселки, районы национальных меньшинств, известные туристические места, транспортные узлы и порты. Наконец, городские уезды с несельскохозяйственным населением в 200 тыс. человек и ВВП в размере 2,5 млрд юаней, из которых 35 % приходилось на третичный сектор экономики, получали возможность перехода в городские округа [Him Chung, 2008. P. 207].

В отличии от большинства других регионов Китая, урбанизация в СУАР началась довольно поздно, во второй половине ХХ в. Все старые традиционные поселения в Синьцзяне относились к поселкам (чжэнь). В 1945 г. статус города получил Урумчи, в конце 1950-х гг. список пополнили еще три населенных пункта: Инин (Кульджа), Кашгар и Карамай, а в 1970-е – Куйтунь, Шихэцзы, Хами (Кумул), Корла [Юй Жунчунь, 1990. С. 33]. По данным табл. 1, с начала 1980-х гг. можно выделить три волны урбанизации в Синьцзяне. Первая волна прошла в 1980-е гг. в связи с реорганизацией административных поселков округов [ 城关镇 (чэн гуань чжэнь)], автономных областей СУАР в города уездного уровня (сяньцзи ши). К концу 1980-х гг. число городских уездов выросло в два раза (до 16). В частности, речь идет о городах Чанцзи (1983), Аксу (1983), Хотан (1983), Турфан (1984), Тачэн (Чугучак) (1984), Алтай (1984), Боро-Тала (1985), Артуш (1986).

Число городских округов несколько раз менялось в 1980-е гг. Город Шихэцзы вместе с одноименным округом появился в 1976 г. на базе одного из расформированных отрядов Синьцзянского производственно-строительного корпуса (далее – СПСК). В 1978 г. округ Шихэцзы был объединен с городом, то есть в СУАР появился второй городской округ наравне с Урумчи. Однако после восстановления СПКС г. Шихэцзы в 1985 г. потерял свой статус и вернулся к системе двойного управления (начальник 8-й дивизии СПКС одновременно руководил городом). Гражданским властям автономного района оставили только в качестве подвластной территории поселок и волость Шихэцзы. Уезды Шавань и Манас были переданы соседним округу и области. Сейчас статус Шихэцзы определяется как город прямого подчинения ( цзычжи ( цюй ) ся ши ), или субокружной город, который напрямую подчиняется властям автономного района 2.

Карамай, который подчинялся непосредственно властям автономного района, в феврале 1982 г. повысил статус и стал третьим окружным городом. Но уже в 1984 г. местные власти признали за ним статус городского уезда (без деления на районы), прямо подчиненного властям автономного района (цзычжицюй сядэ бу шэцюдэ сяньцзи ши). В 1990 г. Министерство гражданских дел вернуло ему статус городского округа 3.

Вторая волна урбанизации продолжалась с начала 1990-х и до 2010-х гг. Статус городского уезда стали приобретать не только окружные и областные центры, но и, во-первых, уездные поселки: Фукан (1992), Мицюань (1996), Усу (1996); во-вторых, поселки СПСК: Арал (2002), Тумшук (2004), Уцзяцюй (2002). Для второй волны урбанизации характерны также «глубинные» процессы, связанные с ростом низовых территориально-административных единиц: уличных комитетов и поселков, выделение которых из сельской местности возможно только при появлении неаграрного населения (табл. 2).

|

IS о и и о о 5 ’S О се & Рч |

40 |

О |

О |

о |

О |

О |

СЧ |

m |

||||||||||||

|

и (D И о £ Ж со |

эд д £ ^ д о н со < |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

|

со |

хГ |

хГ |

О |

40 |

40 40 |

UX 40 |

UX 40 |

^ 40 |

Ю |

сч 40 |

сч 40 |

сч 40 |

сч 40 |

сч 40 |

Г-4 40 |

Г-4 40 |

Г-4 40 |

Г-4 40 |

Г-4 40 |

|

|

О о |

Г- |

40 |

ОО |

^ |

m |

m |

m |

1Г) |

40 |

40 |

40 |

40 |

их |

их |

40 |

Г- |

40 |

их |

||

|

IS о и й rt >. о & & и о О 1-н ю и |

-^ |

Х4 |

гх |

гх |

-^ |

-^ |

хГ |

хГ |

их |

40 |

Г- |

ОО |

ОО |

|||||||

|

(D Ю IS о 2 О |

IS о & о |

гх |

m |

гх |

гх |

-^ |

-^ |

-^ |

гч |

гч |

гч |

гч |

гч |

ГЧ |

гч |

Х4 |

Х4 |

Х4 |

m |

хГ |

|

д д < |

vn |

<п |

<п |

<п |

UX |

их |

их |

<п |

<п |

<п |

<п |

^ |

их |

их |

их |

их |

их |

их |

||

|

о |

г- |

г- |

г- |

ОО |

ОО |

ОО |

ОО |

ОО |

ОО |

ОО |

ОО |

г- |

Г- |

г- |

Г- |

Г- |

Г- |

г- |

г- |

|

|

ОО 04 |

сч ОО 04 |

m ОО 04 |

ОО 04 |

их ОО 04 |

40 ОО 04 |

ОО 04 |

о 04 04 |

сч 04 04 |

40 04 04 |

о о о сч |

о о сч |

сч о о сч |

о о Г-4 |

О Г-4 |

Г-4 О Г-4 |

О Г-4 |

их о Г-4 |

40 О гч |

||

1986, 1987] 年新疆维吾尔自治区行政区划 ]. Административно-территориальное деление Синьцзяна в [1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987]. URL: [1981] http://www.xzqh.org/html/show/xj/22796.html ; [1982] http://www.xzqh.org/html/show/xj/22797.html ; [1983] http://www. xzqh.org/html/show/xj/22798.html; [1985] http://www.xzqh.org/html/show/xj/22800.html ; [1986] http://www.xzqh.org/html/show/xj/ 22801.html; [1987] http://www.xzqh.org/html/show/xj/22802.html (дата обращения 17.12.2018).

Таблица 2

Динамика изменения низовых территориально-административных единиц СУАР

(конец 1980-х – начало 2000-х годов)

Table 2

The dynamics of change at the lower administrative-territorial units of Xinjiang

(late 1980s – early 2000s)

|

Тип низовой территориальноадминистративной единицы |

1988 |

2010 |

2015 |

|

Поселки |

126 |

237 |

320 |

|

Крупные села ( 乡 ) |

677 |

578 |

506 |

|

Автономные волости |

41 |

43 |

42 |

|

Уличные комитеты ( 街道 ) |

162 |

178 |

Источник : Синьцзян тунцзи няньцзянь [1988, 2010, 2015].

Данные табл. 2 могут косвенно свидетельствовать, что с начала 1990-х гг. процесс урбанизации все больше опирается на экономические факторы. Число поселков по сравнению с 1988 г. выросло к 2010 г. в два раза, а к 2015 г. – в три. Поэтому можно говорить, что на втором этапе урбанизации рост числа поселков и городских уездов был одновременным.

Третья волна урбанизации (с начала 2010-х гг.) была связана с появлением новых городов уездного уровня, подчиненных окружным властям, таких как Алашанькоу (2012), Хоргос (2014), а также городов СПСК с двойной юрисдикцией: Бэйтунь (2011), Темэньгуань (2012), Шуанхэ (2014), Кокдала (2015), Куньюй (2017). Однако наиболее важным и показательным явлением этой волны стало появление еще двух городских округов. В 2015 г. и 2016 г. Государственным советом на месте двух округов (дицюй) – Турфана 4 и Хами 5 – были учреждены одноименные городские округа. Соответственно в СУАР до уровня Урумчи и Карамая подтянулись еще два городских округа, что свидетельствует об экономических успехах региона.

В подтверждение вышесказанных слов приведем данные по росту неаграрного населения в городах Синьцзяна (табл. 3). В соответствии с данными табл. 3, население городов в СУАР за 25 лет выросло в два раза (с 4,8 млн чел. в 1989 г. до 9,4 млн чел. в 2014 г.). Рост городского населения происходил за счет новоучрежденных городов и «старых» городов, которые были расположены на юге (Кашгара, Хотана, Аксу). Данные табл. 3 показывают и механизм роста городского населения. Обратим внимание, что доля неаграрного населения самого большого города СУАР Урумчи постоянно снижалась с 83 % в 1988 г. до 75 % в 2014 г. Самый крупный экономический субъект автономного района расширялся за счет соседних территорий, поглощая их сельскую округу. Например, в 2007 г. в его городской район Дуншань был включен уездный город Мицюань, входивший до этого в Чанцзи-Хуэйский автономный округ.

Также материалы табл. 3 показывают, что в конце 1980-х гг. не во всех городах уездного уровня (Турфан, Тачэн, Боро-Тала, Артуш) численность неаграрного населения соответствовала нормативным 60 000 чел. Эти цифры доказывают, что статус города уровня уезда в тот период времени в основном присваивали исходя из административной целесообразности. Ситуация изменилась к началу 2010 г. Например, если в конце 1980-х доля неаграграрного населения в еще 11 городах составляла менее 60 %, то к 2014 г. такая доля характерна только для четырех из них.

Характерными чертами современных городов являются высокая концентрация вторичной и третичной сфер экономики. В 1980-е гг. среди 16 городов в Синьцзяне, за исключением Урумчи, который являлся политическим, экономическим, научным, культурным и транспортным центром автономного района, только лишь Карамай, Шихэцзы и Куйтунь соответствовали статусу развивающегося промышленного города. В остальных 12 городах уровень экономического развития был невысок, а современная индустрия встречалась редко [Юй Жунчунь, 1990. С. 36.].

В то же время урбанизация СУАР была несопоставима с аналогичным процессом материкового Китая. Удаленность и неблагоприятные географические и климатические условия Синьцзяна всегда требовали особого подхода к развитию региона. Синьцзян характеризуется как «сань шань га лян пэнь» [ 三山夹两盆 ], или «три горные системы сдавливают две котловины». Горы Алтая, Тянь-Шаня и Куньлуня с избыточной влагой являются «водными островами» Синьцзяна. Но горный рельеф с малым количеством света и тепла предполагает развитие на этих территориях только животноводства. Наоборот, для Таримской и Джунгарской котловин (в которых располагаются самые большие пустыни Такла-Макан и Гурбантюнгют) характерна ровная местность с большим количеством света и тепла, но из-за дефицита водных ресурсов любая традиционная хозяйственная деятельность там невозможна. Таких образом, территорию хозяйственного освоения составляли оазисы Синьцзяна, расположенные узкой полосой между горными системами и южной, западной и северной сторонами котловин и пустынями. Важно подчеркнуть, что на востоке Синьцзяна таких оазисов крайне мало.

Оазисная экономика требует контроля масштабов и развития любых городов. Доля крупных, средних и малых городов в Китае на начало 1990-х гг. представлялась в виде соотношения 1 : 4 : 9. Крупные и средние города, в которых открывались различные экономические зоны, стали локомотивом развития Китая. Малые же города имели низкую эффективность для экономики. Однако городов большого и среднего размера в Синьцзяне в 1990-е гг. было слишком мало, соотношение крупных, средних и малых городов в тот период составляло 1 : 1 : 14. Такая ситуация специфична не только для Синьцзяна, но и для других провинций в регионах с низким уровнем экономического развития. Например, среди 13 городов провинции Ганьсу, за исключением того, что Ланьчжоу – мегаполис, а Тяньшуй – город среднего размера, все остальные были населены несельскохозяйственным населением менее 200 тыс. человек [Юй Жунчунь, 1990. С. 34.]. Ситуация в Синьцзяне изменилась только к началу 2010 г., но эффект от роста средних городов пока сложно оценить.

Изучая географию городов Синьцзяна, необходимо подчеркнуть, что их большая часть концентрируется на севере, на востоке – только один крупный город (Хами), а на юге (северной, западной и южной сторонах бассейна Тарима) на большом расстоянии друг от друга расположены пять городов: Корла, Аксу, Аруш, Кашгар, Хотан (см. рисунок). Эта особенность распределения оазисов и городов Синьцзяна оказала решающее влияние и на выбор наземных транспортных маршрутов от древнего «Шелкового пути» до современных автомобильных и железнодорожных дорог. Такие городские агломерации не способствуют развитию горизонтальных экономических связей. В материковом Китае коммуникации между городами в основном представлены в виде сети, что благоприятствует активному взаимному экономическому обмену.

|

й |

2 v « а V o' § я«* Ч я Я Я щ Р |

о |

ОО оо оо" 04 |

й |

О1 сч^ of сч |

40 |

04 3 |

о_ |

о |

оо й |

3 3 |

Й of 40 |

о |

3 |

О1 40 |

3 |

3; |

оо |

О1 of |

о" |

й |

оо °2 40" ОО |

04 |

3 |

|

ч g й О У Р s 5 и я & 2 2 » 5 ° 2 § щ я ® |

й 3 |

OI 04 сч |

ОО |

3 |

о |

3 |

04 |

о |

й й |

й О1 40 |

О |

оо |

о |

Й 40 |

й 40 |

Й ОО О1 |

3 |

40 |

й |

й |

3 |

8 04 оо |

||

|

9 ® и я о я О су и я |

О1 04 OI |

й 04 сч |

й 3 |

й оо оо сч |

й оо |

й О1 |

3 |

о |

04 04 О1 |

04 |

й О1 |

й й |

й й |

Й й |

Й 3 |

й |

й |

S |

3 40 |

Р1 оо |

й 3 |

04 |

40 04 оо |

|

|

о й |

_ р 5 Он 0> ° 5 сз о -о д R ^ S Щ § щ 8 |

й |

со оо" 04 |

чО ОО |

3 |

40 |

й 40 |

3 |

о |

S 04" оо |

й 3 |

О1 О1^ 3 |

04 3 |

40 |

й of 40 |

40 |

о |

О1 °\ оо" |

О1 °2 4о" 40 |

й |

40" 04 |

40" 40 |

||

|

я О 2 s В я я & 2 ° | |

й ОО 40 |

й оч |

ОО |

8 40 ОО |

04 СЧ |

Й Й |

04 |

о |

й |

й |

о |

й 04 |

й |

04 |

04 |

40 О1 |

04 |

й |

Й ОО О1 |

й оо |

3 оо |

3 |

й |

|

|

й о § Р- о О сЗ [-1 m |

OI |

8 ГЧ |

й 3 |

сч |

о |

й 3 |

й оо |

о |

S о |

й 04 |

й 40 |

й О1 |

й О1 О1 |

40 О1 |

О |

40 |

S Й |

й оо |

04 О1 |

й 40 |

й Р1 |

й |

й оо оо |

|

|

04 04 04 |

„ Я 4 -ио « Ри V О' Я! & я я щ о |

ОО |

04 3 |

04 40" |

of сч |

оо" |

S 40" |

04" |

04 4о" |

°2 |

04" 40 |

оо |

°2 |

04 оо" |

04 4°г S |

of |

40 °2 Й |

3^ 3 |

о 40" |

О |

о |

о |

04 04" |

|

|

Я О 2 о 2 s я В я Я & 2 s » В ° S щ я ® |

о |

сч СЧ сч сч сч |

ОО ОО ОО |

3 оо |

3 сч |

3 04 |

й |

3 |

оо 40 40 |

04 ОО О1 О1 |

О 3 |

о о |

О1 оо оо |

Й 40 ОО О1 |

О1 оо й О1 |

S |

04 О1 04 О1 |

Й ОО оо |

о |

о |

о |

3 04 |

||

|

9 ® о я Ри О СУ U Я |

ОО 04 ОО |

8 ОО 40 сч |

СЧ 04 оо |

40 Й |

40 04 3 |

й 04 |

о |

О1 |

3 3 О1 |

О1 |

40 |

й |

оо О1 |

04 40 04 0-1 0-1 |

40 |

40 40 |

О1 оо оо й |

й оо оо |

04 |

о |

о |

о |

й 40 О1 40 40 |

|

|

04 ОО 04 |

s Он 5 ^ Я! & я я О о щ Р |

со |

сч^ 40" 04 |

3 |

04 40" СЧ |

ОО 40" |

04 °Ч оо" |

й of |

о |

о |

О1 °2 40" 40 |

Й 40" |

4о" |

of |

40 °2 оо" |

О, |

40 й |

3^ 3 |

оо |

о |

о |

о |

°2 8 |

|

|

^ о й О Л P Р S Р Я & 2 2 & В ° В s щ я ® |

о |

ОО 40 04 |

о |

04 04 |

3 04 04 |

04 04 (М |

О1 04 |

о |

о |

3 |

04 О1 04 |

о |

3 04 оо |

04 40 40 |

04 |

04 3 О1 |

04 О1 |

й оо 40 |

3 оо 40 |

о |

о |

о |

Й 40 ОО OI |

|

|

й ” о S Р- о О сЗ [-1 m |

3 |

о 04 04 |

5 |

СЧ |

40 СЧ оо сч |

оо 04 О1 |

40 04 04 О1 |

о |

о |

04 (М й |

3 |

о |

О1 |

О1 40 ОО |

40 Й |

40 40 ОО |

оо оо 04 О1 |

О1 40 |

о |

о |

о |

О1 О |

||

|

ч о Л о |

Р У 5 р. |

>р сЗ сЗ х |

з 8 ё 3 |

-е н |

Р сЗ X |

S 8 у |

и е |

ш сЗ 2 р S 3 |

)Р |

щ S ш К |

у К С у Н сЗ |

>4 |

>s сЗ 1 |

О СЗ &§ l-q Н |

сЗ Ч Л О X |

3 |

а -^ |

й 3 сЗ X |

Р СЗ О X |

и а s н |

>5 2 « сП |

О О S |

||

Источники : Синьцзян тунцзи няньцзянь [1988, 1999, 2009, 2014].

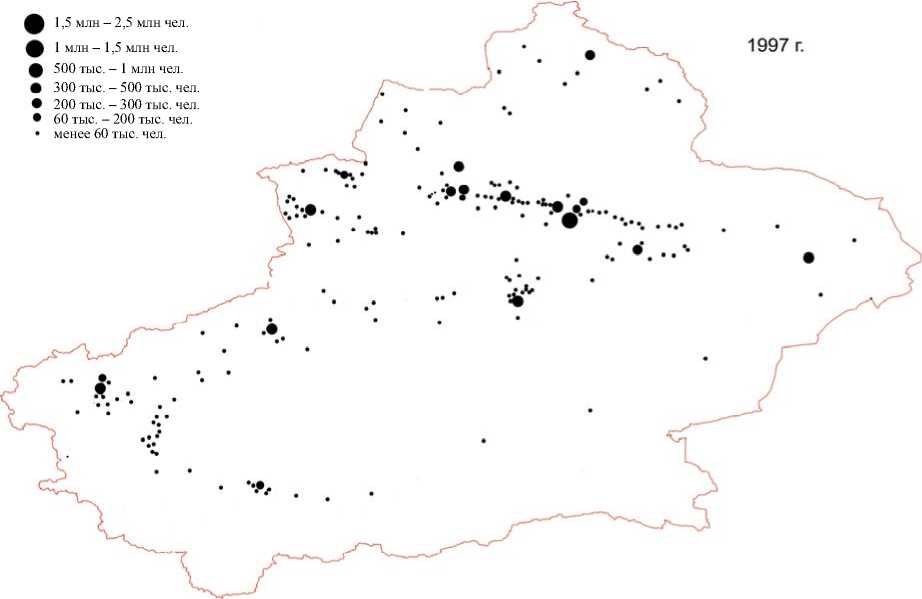

1997 г.

1,5 млн – 2,5 млн чел.

• 1 млн – 1,5 млн чел.

• 500 тыс. – 1 млн чел.

• 300 тыс. – 500 тыс. чел.

• 200 тыс. – 300 тыс. чел.

• 60 тыс. – 200 тыс. чел.

менее 60 тыс. чел.

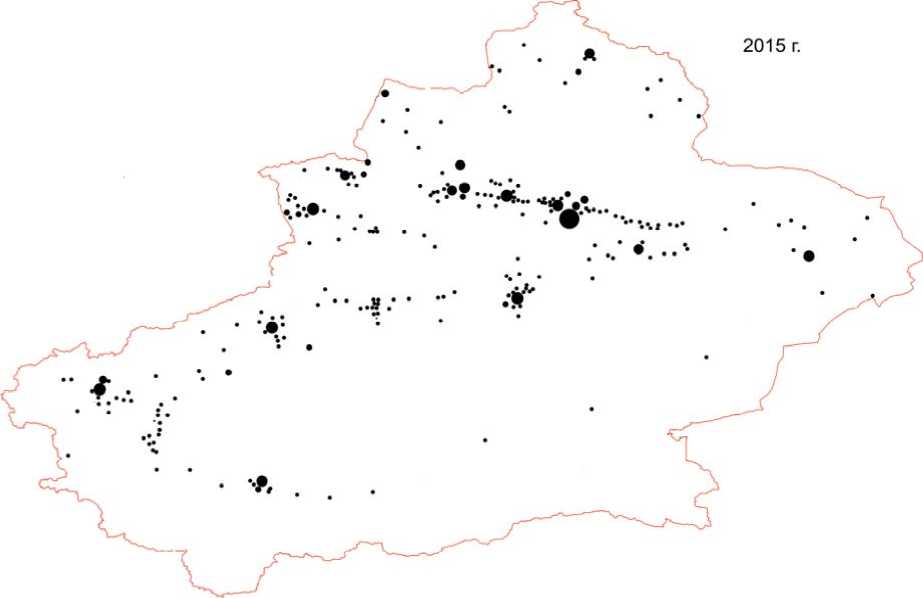

Динамика развития городов и поселков в Синьцзяне в 1997 и 2015 г.

(составлено автором на основе «Статистических ежегодников Синьцзяна») Dynamics of development of cities and towns in Xinjiang in 1997 and 2015 (composed by author on the basis of «Xinjiang Statistical Yearbooks»)

Оазисная экономика позволяет развивать в Синьцзяне городские агломерации в виде «поясов», которые представляют собой концентрацию городских поселений из одного или нескольких крупных городов, окруженных многочисленными поселками. В Синьцзяне возникла система локальных городских «поясов», внутри которых выстраиваются экономические связи между большими, средними, малыми городами и поселками.

Городской пояс Урумчи – Усу – Карамай играет ключевую роль в экономическом развитии Синьцзяна, несмотря на его сравнительно небольшой размер. С 1980-х гг. его составляли такие города как Урумчи, Чанцзи, Шихэцзи, Куйтунь, Карамай, Турфан, а с 1990-х гг. также Мицюань, Фукань, Усу и т. д. [Нацзяти Амунаиму, Чжан Ли, 2016. С. 20]. Если в начале 1990-х гг. более 40 % городского населения Синьцзяна приходилось на этот городской пояс, а объем промышленного производства составлял около двух третей от совокупных показателей автономного района, то к началу 2010-х гг. эти показатели еще больше выросли.

Очень коротко охарактеризуем экономических потенциал пояса Урумчи – Усу – Карамай. Во-первых, эта территория обладает чрезвычайно богатыми полезными ископаемыми, в первую очередь, энергетическими (нефть, уголь и др.). Во-вторых, здесь сосредоточена значительная доля зерна, хлопка, сахароносов, продукции животноводства. В-третьих, на севере сконцентрирован научный, образовательный и технологический потенциал [Юй Цзичжи, 2005. С. 8–9]. В-четвертых, по этой территории прошел «Новый Евразийский континентальный мост» и развивается инфраструктура для «Нового Шелкового пути». В-пятых, Урумчи является финансовым центром СУАР [Нацзяти Амунаиму, Чжан Ли, 2016. С. 22].

«Золотой треугольник» Синьцзяна – это концентрация трех поселений: г. Куйтунь (центр текстильной промышленности), г. Усу (транспортный узел) и городского района Карамая – Душаньцзы (центр нефтепереработки). Они образуют дугу городских агломераций, которая содержит в себе очень большой потенциал с точки зрения дальнейшей урбанизации. Однако объединение их в один город не представляется возможным, так как все три единицы подчиняются разным административным властям и ведомствам.

Следующий экономический пояс Синьцзяна расположен в геометрическом центре Синьцзяна и является воротами в Таримский бассейн, где в 1990-е гг. в районе г. Корла (Курля) были обнаружены значительные нефтяные запасы. Поэтому регион становится одним из самых важных нефтяных промышленных баз в стране. С экономической точки зрения там создается экономический пояс единого планирования Корла–Бугур (Луньтай)–Куча, который ориентируется на добычу и переработку нефти. Более того, на рисунке видно, что этот пояс стремится соединиться с Аксу.

Город Хами на востоке, Инин на севере и Кашгар на юге Синьцзяна – три крайних точки на карте – стали региональными (полюсными) центрами экономического развития благодаря открытости внешнему миру. Помимо торговли (в первую очередь, международной) во всех трех городах активно развивается первичная сфера экономики. Так, Инин и Кашгар активно продвигают сельское хозяйство и являются центрами переработки аграрной продукции и производства электроэнергии. Кашгар благодаря своему экономическому потенциалу и расположению притягивает к себе отдельные территории Хотан и Кызылсу. Хами имеет еще больший потенциал, так как на его территории расположена не только добывающая (черные и цветные металлы, соль, строительные материалы и пр.), но и тяжелая промышленность.

Выводы

Благодаря четким критериям мы проанализировали три основных этапа в развитии городов Синьцзяна. В 1980-е гг. городской статус получали крупные поселения – административные центры округов и автономных областей. В последующие периоды в росте поселков и городских уездов, появлении городских округов все большее значение имели экономические причины. Во втором периоде (1990-е – 2000-е гг.) урбанизацию определял в основном рост поселков, а в третьем – городских уездов и субокружных городов. Заметную роль в развитии урбанизации СУАР сыграла деятельность СПСК, чьим поселкам активно ISSN 1818-7919

присваивали статус города. Особенности оазисной экономики сформировали поясной тип урбанизации, что является спецификой этого региона. Схема агломераций показала развитие двух городских поясов и трех полюсов, определяющих, соответственно, экономическое развитие Восточного, Западного и Южного Синьцзяна. Лидерство в экономическом развитии принадлежит северному городскому поясу Урумчи – Усу – Карамай. Главную роль в процессе урбанизации играли средние города СУАР.

Список литературы Особенности процесса урбанизации в Синьцзяне (1980-е - 2000-е годы)

- Him Chung. The change in China's state governance and its effects upon urban scale. Environment and Planning A, 2007, no. 4, p. 789-809.

- Him Chung. State Regulation and China's Administrative System: A Spatial Perspective. China Review, 2008, vol. 8, no. 2, p. 201-230.

- Nee V. Organisational dynamics of market transition: hybrid forms, property rights, and mixed economy in China. Administrative Science Quarterly, 1992, no. 37, p. 1-27.

- Oi Jean C. The Role of the Local State in China's Transitional Economy. The China Quarterly, 1995, no. 144: Special Issue: China's Transitional Economy, p. 1132-1149.

- Ницзяти Амунаиму, Чжан Ли. Улумуциши чэнши гуннэн динвэй фэньси [尼加提·阿木乃依木、张丽。乌鲁木齐市城市功能定位分析 ]. Анализ статуса и функций Урумчи как города. // Хэцзо цзинцзи юй кэцзи [合作经济与科技 ]. Экономика и наука сотрудничества. 2016. № 6. С. 20-22. (на кит. яз.)

- Синьцзян тунцзи няньцзянь (1988, 1992, 1996, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). [新疆统计年鉴 ]. Статистический ежегодник Синьцзяна за 1988, 1992, 1996, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г. Пекин: Чжунго тунцзи чубаньшэ, [1989; 1992; 1996; 2000; 2001; 2002; 2007; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015]. (на кит. яз.)

- Чжу Линлин, Тянь Шуся, Хэ Янь. 1983 Нянь илай хэнаньшэн чэнши тиси гуймо цзегоудэ лиши яньгэ [朱玲玲、田淑霞、何艳。1983年以来河南省城市体系规模结构的历史沿革]. Историческая эволюция масштабной структуры городских систем в провинции Хэнань с 1983 г.] // Шанцюй шифан сюэюань сюэбао [商丘师范学院学报 ]. Журнал Шанцюйского пед. ин-та. 2010. № 9. C. 110-115. (на кит. яз.)

- Юй Жунчунь. Гуаньюй синьцзян чэнчжэнь чэншихуа вэньтидэ таньтао [于溶春。关于新疆城镇城市化问题的探讨 ]. Дискуссия по проблемам урбанизации городов и поселков в Синьцзяне // Синьцзян шэхуй кэсюэ [新疆社会科学 ]. Соц. науки в Синьцзяне. 1990. № 5. С. 32-38. (на кит. яз.)

- Юй Цзичжи. Цзоу сян синьшицидэ синьцзян шихэцзы [余继志。走向新时期的新疆石河子 ]. Шихэцзы в Синьцзяне идет в новую эпоху // Элосы чжунъя дунъоу шичан [俄罗斯. 中亚东欧市场 ]. Рынки России, Центральной Азии и Восточной Европы. 2005. № 8. С. 5-9. (на кит. яз.)