Особенности программно-содержательного обеспечения профессиональной физической культуры студентов вузов железнодорожного транспорта

Автор: Царева Любовь Васильевна, Смоляр Сергей Николаевич, Мулин Владимир Васильевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 13, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены анализ трудовой деятельности специалистов железнодорожного транспорта, результаты исследования сформированности знаний и ценностных ориентаций личности студентов на этапе их профессионального образования.

Профессионально-физическая культура, ценностные ориентации личности, компоненты физической культуры, физкультурная деятельность, физкультурное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/148182232

IDR: 148182232 | УДК: 378.016:

Текст научной статьи Особенности программно-содержательного обеспечения профессиональной физической культуры студентов вузов железнодорожного транспорта

Одной из важных проблем в современных социально-экономических условиях является профессиональное образование студенческой молодежи, цель которого – формирование личности с характерным социальным «портретом»: глубокие знания, высокая профессиональная подготовленность, общая культура.

Однако в настоящее время становление специалиста сводится, по существу, лишь к приобретению профессиональных знаний, двигательных умений и навыков, что определяет основу профессионально-прикладной физической культуры.

В последние годы идет активный процесс переосмысления профессионально-прикладной физической культуры, актуальной становится идея обращения к культурным и личностным началам [2].

Специалисты убедительно показывают необходимость целенаправленного формирования не только телесного, но и социокультурного в личности, приобщения ко всем ценностям физической культуры. Поэтому вместо программ ППФП предлагается разработка более емких программ ПФК, имеющих расширенное культурно-образовательное и жизненно-прикладное значение.

С целью обоснования технологического формирования профессиональной физической культуры у студентов нами были изучены особенности трудовой деятельности специалистов железнодорожной отрасли, а также требования, предъявляемые производством к их физическим, психофизиологическим и личностным качествам.

Для получения сведений о характере и условиях трудовой деятельности, интереса к ПФК, об особенностях реализации физического воспитания с профессиональной направленностью проведено анкетирование среди работников железнодорожного транспорта.

Исследования показали, что процесс строительства железных дорог, мостов, тоннелей и других коммуникаций включает большой комплекс работ, особенностью которых является необходимость круглогодичного пребывания работающих на открытом воздухе при различной погоде. Работы под открытым небом ведут- ся при разработке котлованов под опоры, при закладке устоев, на перегрузке бетона и подаче его в тело опоры, на открытых участках временных бетонных заводов, сборке конструкций на земле, при монтаже на высоте и др.

Изучение безопасности труда на железнодорожном транспорте показало, что 66,4 % несчастных случаев зарегистрировано на основных видах работ (монтажных, погрузочноразгрузочных, бетонных, арматурных, электросварочных и др.), в то время как на вспомогательных и подсобных (технологических переходах, подъемах и спусках по лестницам на опоры и в котлованы, ремонтных и др.) – 33,6 % случаев. Изучение травмоопасности по видам работ позволило установить, что наибольшая доля – 11,6% случаев – приходится на монтажные работы, которым свойственны многообразие выполняемых операций и технологическая сложность [1]. В пределах года больше всего несчастных случаев отмечается в июле, что, возможно, связано с неритмичностью и спецификой к концу полугодия. Однако в целом за холодное время года случаев травматизма происходит больше, что подтверждает влияние неблагоприятных метеорологических факторов при работе на открытом воздухе. По дням недели наибольшее увеличение случаев наблюдается к концу рабочей недели (на 1,6%).

Таким образом, сохранение жизни и здоровья транспортных строителей, работающих в условиях повышенной опасности, требует разработки научно обоснованных средств и методов, обеспечивающих безопасность работ. Одним из таких средств в системе профилактических мероприятий по обеспечению безопасности мостостроительных работ является прикладная плавательная подготовка.

Результаты наблюдений показали, что основные трудовые процессы инженера-строителя обеспечиваются за счет малых и средних действий руками (24 %) и одновременно ногами (29 %) с сопровождением легких и точных движений кисти (33 %).

Санитарно-гигиенический раздел профессио-граммы характеризуется действием таких факторов, как дискомфортный климат: работа на открытом воздухе (57 %), в условиях значительных перепадов температур, на сквозняке (33 %). Следует отметить, что неблагоприятные метеорологические условия являются фактором, наиболее значимо влияющим на показатели производственного травматизма и успешность трудовой деятельности (Иванова Л.И., 1988).

Всестороннее изучение трудовой деятельности инженеров-строителей мостов и транспортных тоннелей позволило выявить комплекс физических и психофизиологических свойств и качеств, необходимых для представителей данной профессии. К ним следует отнести такие качества, как общая выносливость, быстрота, функции внимания, умение сохранять равновесие, подвижность в суставах рук, гибкость позвоночника, эмоциональная устойчивость и личностные качества, составляющие структуру организаторских способностей инженера.

На основе профессиографического анализа условий труда специалистов железнодорожного транспорта была разработана экспериментальная программа, обеспечивающая комплексное и целенаправленное воздействие на личность профессионала. Она составлена на основе ныне действующих программ физического воспитания и отражает основное содержание курса физической культуры студентов вуза.

Содержание программы разработано согласно современным требованиям производства и экспериментально обосновано в условиях ДВГУПС, учитывая специфику этапов профессионального обучения студентов профильных специальностей.

Основными методологическими требованиями разработки ее содержания явились: профилирование традиционных видов физкультурной деятельности с целью достижения прикладной подготовленности к современным условиям профессиональной деятельности; модернизация обязательного процесса физической культуры в соответствии с характерными особенностями профессионального физкультурного образования, предусматривающего обучение прикладному плаванию и воспитанию профессионально важных личностных свойств и качеств; осуществление в ходе профессиональной физкультурной деятельности комплекса мер педагогических воздействий на личностную сферу занимающихся систему ее отношений, аксиологический и потребностно-мотивационный аспекты ПФК личности.

Особенностью экспериментальной программы явилась целевая направленность специализированного процесса физического воспитания на формирование не только профессионально важных физических качеств инженеров-строителей, но и личностных, ориентированных на овладение ценностей ПФК.

Целью исследования явилась оценка эффективности внедрения рабочей программы и мето- дического обеспечения процесса формирования ПФК студентов.

Решение ее представлено в материалах экспериментального исследования по определению сформированности знаний, профессионально важных физических и личностных качеств, необходимых для специалистов различных направлений.

Эффективность программно-содержательного обеспечения ПФК студентов в педагогическом эксперименте оценивалась по резуль- татам сформированности показателей теоретических знаний и ЦОЛ (ценностных ориентаций личности), профессионально важных двигательных и личностных способностей.

Анализ результатов позволяет заключить, что уровень освоенности знаний в экспериментальной группе студентов в сравнении с контрольной группой существенно выше как в абсолютном (4,34 против 3,66), так и в процентном выражении (на 18,2 %; р < 0,05).

Таблица 1

Анализ теоретических знаний студентов по профессиональной физической культуре

|

Содержание знаний и их оценка |

экспериментальная |

контр. гр. |

Р |

|

X ± m |

X ± m |

||

|

Значение и задачи ПФК |

4,3 ± 0,39 |

4,0 ± 0,44 |

>0,05 |

|

Основы профессиографии |

4,5 ± 0,42 |

3,3 ± 0,39 |

<0,05 |

|

Основы ЗОЖ |

4,3 ± 0,27 |

3,7 ± 0,42 |

<0,05 |

|

Основы ТиМФК |

4,4 ± 0,34 |

4,2 ± 0,31 |

>0,05 |

|

Основы прикладной плавательной подготовки, аутотренинга и психогигиенической саморегуляции |

4,2 ± 0,42 |

3,1 ± 0,51 |

<0,05 |

|

Общая оценка |

4,34 ± 0,37 |

3,66 ± 0,41 |

<0,05 |

При этом студенты опытной группы оказались более подготовленными в знании профес-сиографических основ ПФК; более осведомлены в вопросах ЗОЖ и способах психофизического самосовершенствования.

Подтверждением изложенных результатов следует считать динамику показателей информационно-познавательного компонента аксиологической личности на физкультурную деятельность, зарегистрированных в процессе исследования системы ЦОЛ студентов.

Так, обобщенный показатель в экспериментальной группе оказался выше в сравнении с контрольной на 22 % (р < 0,05), что в целом отражает степень усвоения студентами информации о факторах, детерминирующих социальную и личностную активность в физкультурной деятельности («знаю, что делать»).

Специфичность этого компонента проявляется в показателях ЦОЛ в сфере профессиональноприкладной направленности, где разница между экспериментальной и контрольной группами составила 18 % (р<0,05). Эти данные характеризуют более высокий уровень теоретической подготовленности занимающихся по экспериментальной программе в вопросах про- фессионального совершенствования средствами физической культуры.

К концу эксперимента повысился также уровень общей эрудиции студентов в вопросах ЗОЖ и усилилась роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья человека. Об этом свидетельствует значительная разница показателей, характеризующих информационнопознавательный компонент оздоровительной направленности между экспериментальной группой – 24,5 % (p<0,05) и контрольной. Полученные данные могут рассматриваться как существенный результат сформированности образовательного компонента ПФК личности.

Особое значение в оценке сформированности аксиологического и потребностно-мотивацион-ного компонентов ПФК личности студентов на этапе профессионального образования приобретает изучение других компонентов ценностных ориентаций личности (ЦОЛ) в сфере физкультурной деятельности.

Именно этот компонент ЦОЛ характеризует осознание личностной и социальной значимости физкультурной деятельности в профессиональном становлении и отражает сформиро-ванность потребностно-мотивационной сферы личности («хочу делать»).

Таблица 2

Показатели ценностных ориентаций личности контрольной и экспериментальной групп до и после исследования

|

№ |

Показатели |

период |

Контр. |

Эксп. |

Разница, % |

W |

P |

||

|

X ± m |

X ± m |

||||||||

|

1 |

Информационнопознавательный (в целом) |

до |

9,04 |

0,24 |

9,04 |

0,29 |

0 |

0 |

>0,05 |

|

после |

9,64 |

0,42 |

11,76 |

0,38 |

-21,99 |

2,44 |

<0,05 |

||

|

2 |

Оценочномотивационный (в целом) |

до |

12,32 |

0,43 |

12,56 |

0,5 |

-1,95 |

0,68 |

>0,05 |

|

после |

10,64 |

0,24 |

12,68 |

0,29 |

-19,17 |

3,41 |

<0,05 |

||

|

3 |

Потенциальнодеятельностный (в целом) |

до |

11 |

0,25 |

11,4 |

0,36 |

-3,64 |

0,92 |

>0,05 |

|

после |

9,64 |

0,43 |

12,16 |

0,3 |

-26,14 |

3,5 |

<0,05 |

||

|

4 |

Реальнодеятельностный (в целом) |

до |

10,2 |

0,59 |

9,8 |

0,63 |

3,92 |

0,78 |

>0,05 |

|

после |

10,2 |

0,55 |

11,72 |

0,36 |

-14,9 |

1,3 |

<0,05 |

||

|

5 |

ЦОЛ оздоровительный |

до |

21,84 |

0,59 |

22,04 |

0,76 |

-0,92 |

0,91 |

>0,05 |

|

после |

20,72 |

0,37 |

24,08 |

0,73 |

-16,22 |

2,7 |

<0,05 |

||

|

6 |

ЦОЛ профессионально-прикладной |

до |

20,72 |

0,44 |

20,76 |

0,36 |

-0,19 |

0,88 |

>0,05 |

|

после |

19,96 |

0,4 |

24,24 |

0,44 |

-21,44 |

3,45 |

<0,05 |

||

|

7 |

ЦОЛ интегральный |

до |

42,56 |

0,9 |

42,8 |

1,03 |

-0,56 |

0,89 |

>0,05 |

|

после |

40,68 |

0,7 |

48,32 |

0,88 |

-18,78 |

2,8 |

<0,05 |

||

Следует отметить существенную разницу показателей, характеризующих проявление данного компонента между экспериментальной и контрольной группами, – 21,2 % оздоровительной и 17 % профессиональной направленности (p<0,05). Это можно считать закономерным, если учесть, что экспериментальная группа занималась по отраслевой программе для студентов вузов МПС, где представлен дополнительный материал по профессионально-прикладной физической подготовке, целенаправленно формирующей мотивацию студентов на успешное освоение профессии работника железнодорожного транспорта.

Для экспериментальной группы характерен более высокий уровень готовности и собственно реализации усвоенных социальных и личностных установок на физкультурную деятельность, проявляющихся в потенциально-деятельностном и реально-деятельностном компонентах ЦОЛ («могу делать» и «делаю»). Обобщенные показатели анализируемых компонентов в экспериментальной группе на 26,1 % (p<0,05) и 14,9 % (p<0,05) выше по сравнению с контрольной.

Особую значимость представляют результаты проявления данных компонентов ЦОЛ в сфе- ре физкультурной деятельности профессиональной направленности.

Разница в проявлении потенциальнодеятельностного компонента данной направленности (ППН) («могу делать») между экспериментальной и контрольной группами составила в пределах 29,9 %, реально-деятельностного компонента («делаю») – 22,4 %.

Полученные данные характеризуют осознание студентами, занимающимися по экспериментальной программе, роли и значения ПФК в эффективности обучения и социальной практике труда, теоретическую, методическую и практическую подготовленность студентов в прикладном совершенствовании и самосовершенст-вании для эффективной профессиональной деятельности.

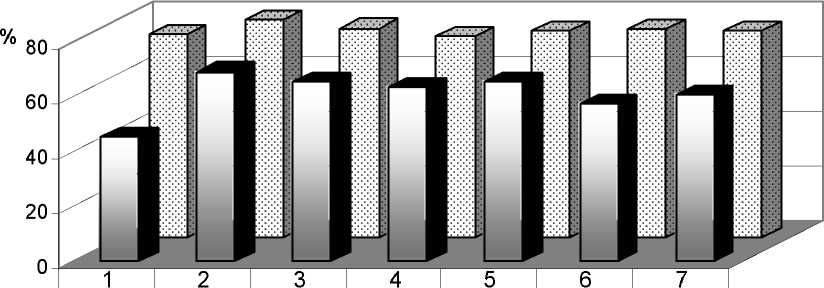

Сравнительный анализ уровня сформирован-ности ЦОЛ в сфере физкультурной деятельности у студентов и профессионалов различных специальностей (табл. 3, рис. 1) подтверждает эффективность целенаправленных педагогических воздействий на основные компоненты физической культуры личности будущих специалистов.

Таблица 3

|

№ № п/п |

Показатели |

Специалисты |

экспер. группа |

Разница, % |

t |

P |

||

|

Х ±m |

Х ±m |

|||||||

|

1 |

Информ.-позн. озд. |

3,46 |

0,27 |

5,48 |

0,28 |

-58,1 |

-5,11 |

<0,05 |

|

2 |

Оцен.-мотив. ППН |

5,33 |

0,42 |

6,28 |

0,20 |

-17,8 |

-2,02 |

<0,05 |

|

3 |

Потенц.-деят. Озд. |

6,46 |

0,3 |

6,6 |

0,22 |

-2,06 |

-0,35 |

>0,05 |

|

4 |

Реально-деят. ППН |

5 |

0,5 |

6,12 |

0,17 |

-22,4 |

-2,05 |

<0,05 |

|

5 |

Информ.-познав. ППН |

3,8 |

0,36 |

6,28 |

0,24 |

-65,3 |

-5,64 |

<0,05 |

|

6 |

Оцен.-мотив. озд |

5,66 |

0,43 |

6,4 |

0,18 |

-12,9 |

-1,56 |

>0,05 |

|

7 |

Потенц.-деят. ППН |

4 |

0,32 |

5,56 |

0,18 |

-39 |

-4,19 |

<0,05 |

|

8 |

Реально-деят. озд |

5,13 |

0,46 |

5,6 |

0,31 |

-9,09 |

-0,83 |

>0,05 |

|

9 |

Информ.-познават. (в целом) |

7,26 |

0,54 |

11,76 |

0,38 |

-61,8 |

-6,72 |

<0,05 |

|

10 |

Оцен.-мотив. (в целом) |

11 |

0,81 |

12,68 |

0,28 |

-15,3 |

-1,95 |

>0,05 |

|

11 |

Потенц.-деят (в целом) |

10,47 |

0,55 |

12,16 |

0,3 |

-16,2 |

-2,66 |

<0,05 |

|

12 |

Реально-деят (в целом) |

10,13 |

0,798 |

12 |

0,36 |

-15,7 |

-1,81 |

>0,05 |

|

13 |

ЦОЛ озд |

20,73 |

0,91 |

24,08 |

0,73 |

-16,1 |

-2,86 |

<0,05 |

|

14 |

ЦОЛ ППН |

18,13 |

0,984 |

24,24 |

0,44 |

-33,7 |

-5,65 |

<0,05 |

|

15 |

ЦОЛ в целом |

38,87 |

1,6 |

48,32 |

0,877 |

-24,3 |

-5,07 |

<0,05 |

Показатели ценностных ориентаций личности между экспериментальной группой и специалистами

Значительная разница в показателях информационно-познавательного (студенты – 73,7 %; специалисты – 45,4 %), реально-деятельностного (студенты – 73 %; специалисты – 63 %) и других компонентов ЦОЛ (рис. 1) свидетельствует об эффективности моделирования процесса ПФК студентов, сформированности знаний, умений и навыков в прикладном совершенствовании.

Очевидно, что позитивная динамика показателей сформированности знаний и ЦОЛ обусловлена рядом факторов, важными из которых являются: включение в программно-содержа- тельное обеспечение процесса ПФК значительного объема теоретических знаний, прикладных умений и навыков, нетрадиционных средств (плавание с элементами аутотренинга), обеспечивающих на основе повышения интереса к физкультурной деятельности включенность в нее и формирование потребностно-мотива-ционной сферы; целенаправленность педагогических воздействий на осознание роли и значения профессиональной физкультурной деятельности ценностью «для себя».

|

□ специалисты |

45,4 |

68,8 |

65,4 |

63 |

65 |

57 |

60,7 |

|

□ экспер. группа |

73,75 |

79,375 |

76,25 |

73,125 |

75,31 |

75,62 |

75,46 |

Рис. 1. Показатели ЦОЛ студентов экспериментальной группы и специалистов:

1 – информационно-познавательный; 2 – оценочно-мотивационный; 3 – потенциальнодеятельностный; 4 – реально-деятельностный; 5 – ЦОЛ оздоровительный; 6 – ЦОЛ ППн;

7 – ЦОЛ в целом

Полученные результаты и их интерпретация в определенной мере дополняют и согласуются с данными проведенных ранее исследований по теоретико-методологическим основам формирования физической культуры личности в ходе физкультурного образования [2].

Кроме того, сформированность рассмотренных компонентов ЦОЛ и достигнутая нацеленность студентов на самодеятельные начала физкультурного совершенствования (от знаний и их осознания до реальной включенности) может рассматриваться как основа физической культуры личности, в частности ее аксиологического, потребностно-мотивационного и образовательного компонентов.

Вывод: специфическая нацеленность ЦОЛ на физкультурную деятельность профессиональной направленности позволяет говорить о сформи-рованности столь же специфического состояния ПФК личности, на основе чего можно прогнози- ровать формирование физического и образовательного аспектов культуры личности: необходимого уровня физической и психофизической подготовленности, оптимального физического развития, сформированности комплекса двигательных умений и навыков, что является средством повышения эффективности подготовки выпускников их успешной адаптации на производстве.

Список литературы Особенности программно-содержательного обеспечения профессиональной физической культуры студентов вузов железнодорожного транспорта

- Иванова Л.М. Факторы, влияющие на травматизм и основы обеспечения безопасности труда при сооружении мостов: автореф. дис.. канд. техн. наук. -М., 1988. -23 с.

- Садовский В.А., Галимов Г.Я. Профессионально-ориентированная система физического воспитания студентов учебных заведений железнодорожного транспорта. -Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2012. -278 с.: ил.