Особенности производства комплексных судебных взрыво- и пожарно-технических экспертиз в системе МВД России

Автор: Крисанова Вероника Юрьевна, Старостин Константин Дмитриевич, Довбня Андрей Владимирович, Шеков Анатолий Александрович

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность

Статья в выпуске: 2 (22), 2022 года.

Бесплатный доступ

Производство судебных экспертиз по фактам произошедших взрывов и пожаров являются одними из наиболее сложных в работе экспертов. Это связано как с существенным изменением или уничтожением вещной обстановки на местах происшествия, так и с многообразием исследуемых в рамках экспертиз ситуаций и объектов. В случаях, когда на месте происшествия имели место как взрыв, так и пожар, что наиболее часто происходит при взрывах топливно-воздушных смесей и пожарах на складах хранения взрывчатых веществ и боеприпасов, требуется производство соответствующих комплексных экспертиз. В статье рассмотрены вопросы, разрешаемые в рамках комплексной судебной взрыво- и пожарно-технической экспертизы. Приводится подробный анализ экспертных исследований взрыва топливно-воздушной смеси, в том числе взрыва бытового газа в жилом доме, сопровождающегося пожаром, а также пожара и взрыва на режимном объекте.

Взрыв, пожар, топливно-воздушная смесь, осмотр места происшествия, очаг пожара, причина пожара, центр взрыва, судебная взрывотехническая экспертиза, судебная пожарно-техническая экспертиза

Короткий адрес: https://sciup.org/143178704

IDR: 143178704 | УДК: 343.148.6 | DOI: 10.55001/2587-9820.2022.22.91.010

Текст научной статьи Особенности производства комплексных судебных взрыво- и пожарно-технических экспертиз в системе МВД России

Экспертизы, проводимые по фактам взрывов, сопряженных с пожарами, относятся к классу инженернотехнических экспертиз и представляют собой сложное многогранное исследование, которое базируется на использовании частных и комплексных методик, что в первую очередь обусловлено разнообразием условий формирования взрывоопасных сред, возникающих повреждений и обширной номенклатурой поступающих на исследование предметов и объектов [1, с. 11].

Взрывы топливно-воздушных смесей (ТВС) в зданиях и сооружениях могут приводить к возникновению пожара, а также, наоборот, повреждение газового оборудования в результате пожара может привести к образованию и инициированию взрыва ТВС [2, 3]. Пожары в хранилищах взрывчатых веществ и материалов зачастую приводят к срабатыванию снаряжения отдельных боеприпасов либо к взрыву всего склада целиком [4]. ' ’

В связи с тем, что существуют значительные трудности в дифференцировании взрывов ТВС и конденсированных взрывчатых веществ (ВВ) непосредственно на месте происшествия, а также учитывая тот факт, что в случае возникновения возгорания происходит существенное видоизменение вещной обстановки и частичное или полное уничтожение следовой картины вследствие воздействия опасных факторов пожара, то пожарно-техническим экспертам весьма сложно выявить характерные признаки взрыва, а экспертам-взрывотехникам — определить очаговые признаки пожара. Таким образом, экспертизы, проводимые по фактам взрывов, сопряженных с пожарами, приобретает комплексный взрыве- и пожарнотехнический характер [1, с. 13].

Основная часть

К задачам экспертного исследования взрывов и пожаров ТВС относится установление [5, с. 7; 6, с. 416]:

-

— факта взрыва;

-

— природы взрыва и химического состава взорвавшегося вещества;

-

— массы взрывчатого вещества (в том числе в тротиловом эквиваленте);

-

— расположения центра взрыва;

-

— технической причины взрыва;

-

— первоначального импульса;

-

— для ТВС— причины, приведшей к заполнению помещения горючим компонентом (источника горючего компонента);

-

— очага пожара и его причины.

Объектами исследования при поведении экспертиз по фактам взрывов и пожаров могут быть обстоятельства и предметы, относящиеся к расследуемому событию происшествия. Обычно такими объектами являются [6, с. 414]:

-

— механически или термически поврежденные конструктивные элементы зданий и сооружений, а также остатки сгоревших или частично обгоревших предметов;

-

— фрагменты взрывных

устройств и боеприпасов;

-

— смывы с предметов вещной обстановки;

-

— газовое оборудование, электрооборудование;

-

— различные технические сооружения и технологическое оборудование;

-

— отопительные и нагревательные приборы;

-

— предметы со следами легковоспламеняющихся или горючих жидкостей; а также предметы, указывающие на возможную криминальную составляющую происшествия (например, средства зажигания ТВС).

Объектами экспертного исследования являются вещества и материа лы, оборудование, а также другие предметы вещной обстановки, являющиеся материальными носителями криминалистически значимой информации о причинах взрыва и пожара, имеющими отношение к обстоятельствам их возникновения и протекания, характеризующие данный объект, а также документальные данные, содержащиеся в материалах дела [5, с. 6; б, с. 445]: *

-

— материальная обстановка места взрыва и пожара (имеющие признаки термического и механического воздействия на конструктивные элементы и строительные конструкции объекта (дом, сооружение, здание, автомобиль и т. п.), предметы вещной обстановки (мебели), а также трупы людей и животных);

-

— предметы, вещества и материалы, оборудование или узлы, детали оборудования, имеющие следы горения (аварийных процессов) или потенциально причастные к формированию ТВС (различное газовое оборудование, электрооборудование, в том числе электропровода и электроприборы различного назначения, а также объекты, имеющие признаки горения разлитой легковоспламеняющейся или горючей жидкости, зажигательные устройства и т. п.);

-

— документальные данные, характеризующие объект, а также сведения об используемом на нем технологическом оборудовании, типе и виде используемого топлива, предметах, способных послужить источниками воспламенения ТВС, хранимых на нем ВВ и боеприпасов;

-

— документальные данные, характеризующие само явление взрыва, обстоятельства его возникновения, обнаружения, процесс развития и ликвидации горения (показания первых очевидцев пожара, показания работ-

- ников пожарной охраны, осуществлявших тушение пожара);

— проектная, технологическая, конструкторская, эксплуатационная и иная документация объекта.

Полнота и достаточность объектов исследования для подготовки заключения определяется экспертом, производящим экспертизу в каждом конкретном случае.

В рамках проведения данного типа экспертиз диагностируется механизм возникновения взрыва (горения), распознается состояние объекта до происшествия и на всем протяжении процесса его изменения от исходного до конечного состояния. Итогом исследования эксперта должно стать заключение, включающее полное и последовательное описание всего непрерывного процесса, который представляет в себя взрыв и пожар.

Ключевой задачей при этом является установление так называемой непосредственной причины взрыва или иначе механизма его возникновения. Иными словами, в рамках решения данной экспертной задачи, исходя из особенностей конкретной ситуации, устанавливается состав и количество ВВ и (или) ТВС и природа инициирующего импульса.

Вопрос о причине взрыва является важнейшим уже на начальной стадии расследования происшествия, он определяет круг специалистов, в чьих возможностях и компетенции с ним разобраться. В том случае, если имела место утечка газа, испарение горючей или легковоспламеняющейся жидкости и другие процессы, вызвавшие формирование облака ТВС и в дальнейшем ее дефлаграционное сгорание, для участия в расследовании привлекаются как пожар но-технические, так и взрывотехнические эксперты [6, с. 288; 7, с. 287].

Некоторые вспышки (взрывы) имеют чисто «пожарное» происхождение и являются вполне закономерным итогом специфических условий их развития. Если пожар сопряжен со взрывом, то возникает вопрос о том, что первично взрыв или пожар? Подобный вопрос также является одним из наиболее важных для следствия, он определяет дальнейший ход всего расследования и, как правило, ставится на разрешение эксперта.

В практике используется понятие причастности определенного источника зажигания к воспламенению ТВС, т. е. собственно к взрыву. Причастность (непричастность) источника зажигания к взрыву определяет в каждом конкретном случае то, что именно им (или не им) обусловлено первоначальное возникновение горения.

Для решения вопроса о причастности (непричастности) какого-либо источника зажигания или процесса к причине взрыва в общем случае необходимо: установить, где первоначально была локализована и воспламенилась горючая смесь; идентифицировать сформировавшуюся следовую картину механических и термических повреждений; уяснить особенности вещной исходной обстановки, при наличии устройств газового (иного) оборудования, установить, имеются ли на них следы и (или) признаки, характерные для аварийной утечки газа; установить возможность возникновения горения имеющейся горючей смеси от конкретного источника зажигания [8].

В общем случае эксперт исследует возможные версии о причине взрыва, которые в своей совокупности должны отвечать всем обстоятельствам дела.

Помимо вопросов установления очага пожара и центра взрыва, в рамках проведения исследования возможно решение многих частных экспертных задач, относящихся к событию происшествия. В частности, в рамках экспертизы, помимо элементов газового оборудования, могут исследоваться объекты электротехнического назначения (электропровода, электроприборы, электрооборудование), аварийные процессы в которых могли повлиять на возникновение воспламенения [9]. Например, подводящий газовый шланг исследуется как объект экспертизы металлов и сплавов в целях обнаружения его повреждений. Как биологический объект, в рамках биологической экспертизы тканей и выделений человека с целью установления групповой принадлежности тканей и выделений человека [10]. Если необходимо раскрыть условия образования повреждений (например, прожогов шланга), то проводится уже пожарно-техническое исследование, в рамках которого диагностируются условия, в которых образовались повреждения. Поэтому следует различать объект — носитель информации и конкретный объект (собственно след, признак, свойство и т. п.), который исследуется данным видом экспертизы [6, с. 443; 7, с. 58].

Анализ экспертной практики по фактам взрывов ТВС показал, что основными техническими причинами возникновения таких происшествий являются:

-

— неисправность регулирующего, запорного, газ о использующего и иного оборудования, подключённого к линиям газоснабжения;

-

— нарушение техники безопасности, при работе с газовыми баллонами, газоиспользующим оборудованием и пр., в том числе, на режимных объектах;

-

— повреждение регулирующего, запорного, газоиспользующего и иного оборудования, подключённого

к линиям газоснабжения, самих линий газоснабжения;

-

— умышленное создание ТВС в зданиях и помещениях.

Рассмотрим примеры анализа комплексных взрыво- и пожарнотехнических экспертиз по фактам взрывов ТВС и боеприпасов, а также установления их причин.

Взрыв ТВС в квартире жилого дома

В ванной комнате квартиры панельного жилого дома произошел взрыв и возникло возгорание, которое распространилось в коридор и смежные комнаты. После ликвидации пожара в ванной комнате был обнаружен труп гражданки Н., проживающей в данной квартире. В коридоре квартиры была обнаружена канистра с легковоспламеняющейся жидкостью (бензином).

В ходе расследования возникла следующая следственная версия. Гражданка Н. проводила ремонтные работы, входе которых она сливала горючую жидкость в унитаз. Через некоторое время пары жидкости создали ТВС в объеме помещения ванной комнаты. Разряд статического электричества, возникший на одежде погибшей гражданки Н., находившейся в ванной комнате, инициировал взрыв ТВС, после которого в квартире начался пожар.

Для установления истины по уголовному делу была проведена комплексная взрыво- и пожарнотехническая экспертиза. На экспертизу, помимо материалов уголовного дела, были представлены объекты: фрагменты унитаза, соскобы с его поверхностей, а также электрическая лампа с патроном и фрагментами электрических проводов.

Анализ материалов дела позволил установить, что на месте происшествия произошел взрыв ТВС, находив*

шейся в помещении ванной комнаты. Каких-либо признаков взрыва заряда конденсированного взрывчатого вещества, несмотря на существенное изменение вещной обстановки места происшествия в результате пожара, выявлено не было.

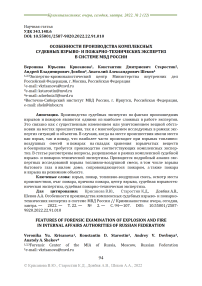

Наибольшие термические повреждения находились в помещении ван- ной комнаты (фото 1) и уменьшались по мере удаления от нее. Кроме того, на внутренней стороне двери ванной комнаты было обнаружено характерное выгорание декоративной отделки, конусовидной формы, с вершиной конуса, обращенной вниз (фото 2).

Фото 1. Разрушение унитаза и обрушение плитки

Фото 2. Термические повреждения двери ванной комнаты

Указанные обстоятельства свидетельствовали о том, что очаг пожара располагался в помещении ванной комнаты.

Помимо стандартных вопросов о локализации очага пожара и природе взрыва, перед экспертами был поставлен ряд вопросов, потребовавших дополнительной исследовательской работы.

Для установления возможной причины возникновения ТВС были проведены математические расчеты количества горючей жидкости (бензи- на), необходимой для создания взрывоопасной концентрации ТВС в помещении ванной комнаты, который показал, что достаточно всего 10 г вещества. Также была проведена оценка зависимости времени накопления паров бензина от площади зеркала испарения. Она показала, что для создания взрывоопасной концентрации для горючей жидкости, вылитой в унитаз, потребовалось бы порядка 3—4 часов, в то время как испарение жидкости с пола ванной комнаты, в зависимости от площади, занятой разлитой жидкостью, составило бы 1—2 минуты.

На предоставленной на экспертизу лампе, изъятой в ванной комнате, каких-либо следов аварийной работы, которая могла бы привести к возгоранию горючих материалов и (или) инициированию взрыва ТВС, обнаружено не было. Кроме того, анализ повреждений тела гражданки Н. показал, что они не могли образоваться прижизненно, при нахождении гражданки в помещении, в которой произошел взрыв ТВС.

Таким образом, проведенная комплексная экспертиза показала, что выдвинутая следствием версия не подтверждается анализом предоставленных материалов и проведенными расчетами.

После производства экспертизы следственными органами была начата отработка версии об умышленном уничтожении следов преступления (убийства) с помощью пожара. В результате проведенных оперативноследственных мероприятий было задержано лицо, подозреваемое в убийстве гражданки Н., которое впоследствии дало признательные показания.

Взрыв ТВС в гаражном боксе

Взрыв произошел в гаражном боксе. Гараж шестисекционный, секции расположены в один ряд. Наружные ограждающие стены и внутренние перегородки выполнены из силикатного кирпича, толщина перегородок — «полкирпича». Перекрытие из железобетонных плит.

Под гаражами располагались смотровые ямы (расположены в передней части) и погреба (расположены в задней части). Ограждающие конструкции ям и погребов были выполнены из бетона, стены обшиты досками. Входы в погреба осуществлялись через люки. Гаражи электрифицированы, отопление — центральное.

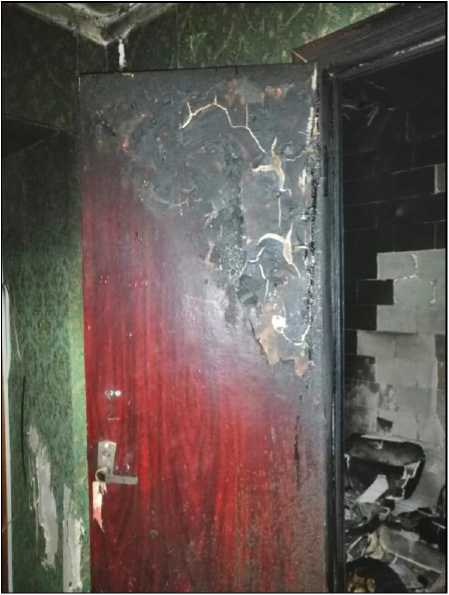

В результате взрыва произошло разрушение внутренних перегородок, после взрыва в гараже возник пожар (фото 3, 4). Пострадали два человека, которые получили ожоги.

В процессе осмотра места происшествия были детально изучены повреждения конструкций, сделаны смывы на предмет наличия В В, а также взята проба воздуха из погреба одного из взорвавшегося бокса гаража.

Фото 3. Общий вид повреждений гаражного бокса

Фото 4. Внутренние повреждения гаражного бокса

В результате проведения экспертизы установлено следующее:

-

— в пробе воздуха содержатся следы пропан-бутановой смеси;

-

— ранее при ремонте водопроводной сети в непосредственной близости от гаражных боксов на глубине около 2 м была повреждена газовая подземная магистраль;

-

— в начальной стадии происшествия в смотровой яме одного из гаражей произошел взрыв. После него в гаражах возник пожар. Тепловыми источниками, воспламенившими горючую смесь, могли в данном случае послужить: искры электрического и механического происхождения, разряд статического электричества, открытый источник зажигания;

-

— пожар в гаражах возник вследствие непосредственного воздействия на вещную обстановку фронта открытого пламени, возникающего при взрывах газовоздушных смесей.

Таким образом, был сделан вывод о том, что причиной взрыва и последовавшего за ним пожара стало воспламенение горючей газовоздушной смеси, образовавшейся вследствие утечки газа из поврежденного газо провода, и скопившегося в нижних частях (смотровых ямах, погребах) гаражей. Источником зажигания послужили электрические искры при работе пылесоса, которым потерпевший пытался проветрить гараж от неприятного запаха.

Пожар и взрыв в хранилище боеприпасов

Случай возгорания в одном из хранилищ боеприпасов, расположенном на территории войсковой части, показал целесообразность проведения комплекса исследований (взрывотехнических, пожарно-технических, физико-химических) с использованием лабораторного и криминалистического оборудования, применения и усовершенствования имеющихся методик, благодаря чему была установлена действительная причина пожара.

Пожар и взрыв произошли в хранилище боеприпасов (фото 5, 6), последствия которых повлекли гибель 17 человек, а также значительные разрушения инфраструктуры войсковой части и прилегающих населенных пунктов.

Фото 5. Выход густого черного дыма из левых и правых ворот западной стороны и с восточной стороны хранилища

Фото 6. Вспышка с выбросом пламени, разрушение кровли с последующим активным горением юго-западной части хранилища

Хранилище, в котором произошел пожар, неотапливаемое, неэлектрифи-цированное, полузаглублённого типа, длиной 42 м шириной 17 м, из каменных блоков, железобетонных конструкций, с перекрытием из железобетона, центральным рядом колонн, кровлей из профнастила по деревянной обрешетке, снабженное оконными проемами и торцевыми воротами.

В результате пожара и взрыва хранилище полностью уничтожено. На месте хранилища образовались большая и малая воронки (фото 7,8).

Фото 7. Место расположения разрушенного хранилища [после пожара и взрыва]

Фото 8. Общий вид двух воронок в месте расположения хранилища

Сложность производства экспертизы заключалась в том, что указанное место происшествия характеризуется большой площадью охвата, разрушениями, полным уничтожением хранилища и утратой следовой картины; требовалось изучение большого массива технической документации на хранившиеся изделия и исследование значительного объема объектов, изъятых в ходе осмотра места происшествия.

В качестве основных вопросов на разрешение экспертизы выносились: установление технической причины пожара, взрыва, их причинноследственной связи, оценки сработавшей массы взрывчатого вещества.

В результате проведения экспертизы установлено следующее:

-

— первоначально возник пожар, который развивался более 1,5 часов после обнаружения, и далее произошел взрыв;

-

— зона очага пожара располагалась в юго-западной части хранилища;

-

— возникнув в зоне очага пожара хранилища, огонь по горючим материалам (деревянные поддоны, ящики) и горючим взрывчатым веществам (на основе тротила и гексогена) в составе изделий, распространился на весь объем хранилища;

-

— взрыв в хранилище произошел в результате пожара в нем;

-

— самовозгорание веществ и материалов, в том числе взрывчатых веществ, хранившихся в хранилище, исключено;

-

— возгорание веществ и материалов, хранившихся в хранилище, при контакте с малоразмерными источниками зажигания в данном случае невозможно;

-

— возгорание (самовозгорание), детонация изделий, хранившихся в хранилище, при контакте входящих в их состав взрывчатых веществ с водой, кислородом воздуха (при нарушении целостности изделий), друг с другом, под воздействием повышенной температуры окружающей среды исключено;

-

— возгорание, детонация изделий, хранившихся в хранилище, при воздействии на них повышенной температуры (в условиях развития пожара) возможно;

-

— на объектах, представленных на исследование, обнаружены компоненты, характерные для измененного (испаренного) светлого нефтепродукта, определить исходный вид, которого не представляется возможным в связи с высокой степенью испарения.

Таким образом, сделан вывод о том, причиной возникновения пожара в хранилище послужило загорание горючих материалов, расположенных в зоне очага пожара, от источника открытого огня (пламя спички, зажигалки и т. п.), в качестве интенсификатора горения могли быть использованы горючие жидкости и (или) материалы.

Источники открытого огня с возможным использованием интенсификаторов горения в виде горючих жидкостей и(или) материалов в данном случае могут являться признаками создания специальных условий, способствующих возникновению и развитию горения.

Врыв в хранилище произошел в результате пожара в нем. Природа взрыва — химическая, а именно быстрое химическое превращение взрывчатых веществ с выделением большого количества тепла и газообразных продуктов. Взрыв произошел в режиме детонации. На территории хранилища имеются два центра взрыва в виде большой и малой воронок. Установить точку инициирования взрыва в пределах хранилища не представляется возможным. Предположительное ее расположение — в области наибольшего температурного воздействия на взрывчатое вещество.

Масса одномоментно взорвавшегося взрывчатого вещества в хранилище в месте расположения большой воронки составляла не более 19— 230 тонн в тротиловом эквиваленте.

Следовая картина взрыва в хранилище на месте происшествия соответствует номенклатуре хранившихся в нем изделий.

Выводы и заключение

Приведенные примеры из экспертной практики наглядно свидетельствуют о том, что только грамотное проведение осмотра места взрыва (пожара) с обязательным привлечением квалифицированных специалистов и экспертов взрывотехнического и пожарно-технического направлений позволит правильно определить природу взрыва, диагностировать механизм его возникновения, установить техническую причину взрыва (пожара), их причинно-следственную

связь

к данному происшествию.

и, как следствие, — лиц, причастных

Список литературы Особенности производства комплексных судебных взрыво- и пожарно-технических экспертиз в системе МВД России

- Основы инженерно-технических экспертиз: учеб. пособ. / Под ред. канд. техн. наук Ю. М. Дильдина. - М., 1993. - 56 с.

- Плотникова Г. В. Взрывы газовых баллонов, причины и последствия / Г. В. Плотникова, Д. А. Бодров// Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2013. - № 1. - С. 70-78.

- Шатохин А. А., Осмотр места происшествия, связанного со взрывом топливно-воздушной смеси / А. А. Шатохин, П. В. Порошин, А. Г. Скуковский // Правда и Закон. - 2021. - № 1. - С. 63-72.

- Гляков М. Ю., Анализ взрывов складов ракетно-артиллерийского вооружения и пути решения по минимизации последствий от них / М. Ю. Гляков, М. А. Смеян, Р. В. Щегула // Актуальные проблемы военно-научных исследований. - 2021. - № 1. - С. 236-258.

- Плахов С. И. Сборник примеров заключений эксперта по взрывотехнической экспертизе / С. И. Плахов, Д. В. Прохоров. - М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2018. - 20 с.

- Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. II / Под ред. А. Ю. Семёнова. Под общ. ред. канд. техн. наук В. В. Мартынова. - М.: ЭКЦ МВД России, 2012. - 800 с.

- Чешко И. Д. Экспертиза пожаров. - СПб: Санкт-Петербургский университет пожарной безопасности МВД России, 1997. - 562 с.

- Комаров А. А. Методика установления причинно-следственной связи утечки горючего газа в помещении и аварийного дефлаграционного взрыва / А. А. Комаров, Р. А. Загуменников, М. А. Грохотов // Судебная экспертиза. - 2020. - № 3. - С. 62-72.

- Чешко И. Д. Загорание утечек бытового газа, инициированное электрическими аварийными режимами / И. Д. Чешко, А. С. Смирнов, А. А. Тумановский // Современные проблемы гражданской защиты. - 2017. - № 4. - С. 77-86.

- Харченко И. В. Использование возможностей ДНК-экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с криминальными взрывами // Теоретические и практические аспекты развития юридической науки: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. - Саратов: Перископ-Волга, 2017. - С. 154-156.