Особенности проявления контактового метаморфизма руд Ново-Учалинского месторождения на Южном Урале

Автор: Спирина А. В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (314), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены влияние контактового метаморфизма на руды крупного Cu-Zn-колчеданного Ново-Учалинского месторождения (Южный Урал), особенности строения контактовой зоны рудной залежи и даек, включая изменение их минерального состава в этой зоне. Изучение контактового метаморфизма имеет и практический интерес, так как в участках контакта происходит локальное обогащение руды благородными металлами и редкими элементами. Совместно с геологами Учалинского ГОК в полевых условиях проводилось детальное геологическое и минералогическое картирование скважин подземного бурения и подземных горных выработок. Аналитические исследования сопровождались использованием оптического и сканирующего электронного микроскопов. В результате проведения детального геологического картирования в контактах мощной дайки габбро-диоритов были отмечены хлоритизация, гематитизация и окварцевание, встречены прожилки кварц-карбонатного состава с агрегатами сульфидов. Установлено, что зоны экзоконтакта обычно маломощные, не более 10 см; изредка влияние дайки на руду замечено до 2 м от контакта. Выявлены признаки, свидетельствующие о метаморфическом преобразовании руд в контакте с дайкой: проявление дробления, перекристаллизации сульфидов; появление в повышенном количестве редких для руд минералов (магнетита, блеклой руды, галенита); нарушение картины геохимической зональности, обусловленное локальным перераспределением химических элементов. Вышеперечисленные признаки характеризуют преобразование руды под воздействием процессов околодайкового метаморфизма и последующего гидротермального минералообразования, вызванного ремобилизацией рудного вещества.

Контактовый метаморфизм, дайки, колчеданное месторождение, минералогия, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129469

IDR: 149129469 | УДК: 553.435 | DOI: 10.19110/geov.2021.2.2

Текст научной статьи Особенности проявления контактового метаморфизма руд Ново-Учалинского месторождения на Южном Урале

Учалинский горно-обогатительный комбинат (УГОК), базирующийся в северо-восточной части Республики Башкортостан, является одним из локомотивов цветной металлургии Урала и перерабатывает в год

~ 8 млн т колчеданной руды, содержащей помимо основных Cu и Zn попутные Au, Ag, Cd, Se, Te, In и др. рассеянные элементы [2,8]. С 2018 года началась отработка крупнейшего медно-цинково-колчеданного Ново-Учалинского месторождения [5,9], которое является основой мине-

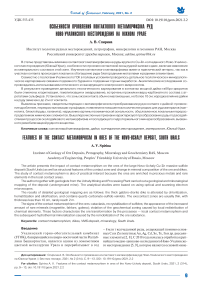

рально-сырьевой базы УГОК. Месторождение было открыто более 30 лет назад и разведывалось с помощью глубоких скважин наклонного бурения с поверхности (рис. 1). Благодаря проведению детализационного подземного бурения веерами скважин и проходки густой сети экплуатационно-разведочных выработок УГОК были уточнены контур рудной залежи, а также морфология мощной дайки габбро-диоритов [10].

Как известно, вмещающие породы колчеданных месторождений Южного Урала в разной степени испытали воздействие регионального и контактового метаморфизма [2—4, 6, 7,14], часть из них была преобразована совместно динамометаморфизмом и локальным контактовым метаморфизмом под влиянием даек [1,4, 11,12,14]. Метаморфическому преобразованию, признаки которого были установлены на разных рудных объектах Урала [2—4, 14], были подвергнуты и сами руды колчеданных месторождений, в том числе колчеданные руды других провинций мира [13, 15].

Традиционно Ново-Учалинское месторождение относилось к слабопреобразованным [8, 9]. Оно залегает на контакте вулканитов кислого и основного состава карамалыташской свиты (D2ef). Месторождение представлено крупной линзой, перекрытой на глубине под мощной толщей базальтов (600—1300 м). Длина залежи по простиранию составляет более 1 км, по падению — 900 м (нижнее выклинивание не оконтурено), ее мощность достигает 185 м [9]. Особенно четко изменение морфологии залежи прослеживается на поперечных разрезах: верхняя ее часть имеет тупое выклинивание; в центральной части рудное тело имеет мощный раздув; нередко в его лежачем боку расположена апофиза или вовсе отдельная линза, схожая с ним по морфологии, но меньшего размера. В нижней части залежи имеется флексурообразный перегиб, и в самой нижней выклинке тело разлинзовывается на несколько частей [10]. Контакты залежи с вмещающими породами в висячем боку довольно резкие, вулканиты риодацитовой толщи в надрудной части подвержены рассланце-ванию и трещиноватости; по трещинам развивается хлорит. В лежачем боку риодациты более изменены: проявлены серицитизация, хлоритизация, участками они сильно пиритизированы. Нередко наблюдается плавный переход сплошных руд во вкрапленные, которые далее сменяются кварц-серицитовыми метасома-титами по риодацитам.

Рис. 1. План горизонта 260 м (по материалам [4] и Учалинского филиала Башкир-геологии): 1 — базальты; 2 — диабазы; 3 — риодациты; 4 — дайка габбро-диоритов; 5 — контур рудной залежи; 6 — серицит -кварцевые метасоматиты; 7 — скважина и ее номер; 8 — промышленные сорта руд; 9 — граница метасоматических изменений кислых вулканитов; 10 — участок детального картирования (см. рис. 2)

Fig. 1. Level plan 260 m (based on [4] and Uchaly branch of the Bashkirgeologia): 1 — basalt; 2 — diabase; 3 — rhyodacite; 4 — dike gabbro-diorite; 5 — ore contour; 6 — quartz-sericite alteration; 7 — borehole and its number; 8 — ore grades; 9 — boundary of metasomatic alteration in acid rock; 10 — the detailed area (Fig. 2)

Интрузивные и субвулканические образования месторождения представлены силлами диабазов (мощностью от 0.5 до 100 м), согласных с напластованием пород, синрудных; дайками долеритов (D3fm?) и габбро-диоритов (C 1 t?). Силлы диабазов в зонах контакта с рудой локально рассланцованы, местами подвергнуты серицитизации, хлоритизации; по контактам развиваются поздние кварцевые и карбонатные прожилки. Рудная залежь пересечена мелкими дайками долеритового состава и мощной (до 20 м) дайкой габбро-диоритов (C 1 t?) с углами падения 60—85 ° на восток-северо-восток [5]. В приконтактовых частях в руде наблюдаются брекчиевые и брекчиевидные текстуры, реже — полосчатые и гнейсовидные [10].

Цель исследования — детально изучить особенности приконтактовых зон руды и мощной дайки габбро-диоритов Ново-Учалинского месторождения, выявить признаки контактового метаморфизма руд и постмагматических процессов в таких зонах.

Материалы и методы

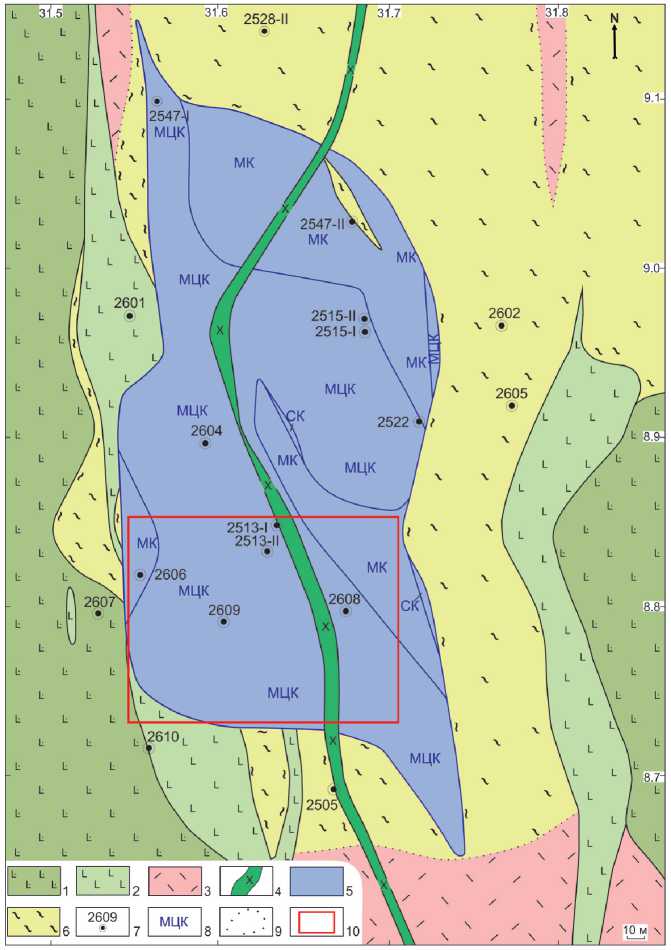

В ходе проведения полевого картирования — документации скважин подземного бурения и подземных горных выработок — проводилась детализация контуров рудной залежи, уточнение ее строения. Особое внимание уделялось приконтактовым зонам руды с мощной (15—20 м) дайкой габбро-диоритов, предположительно пострудной (рис. 2). Были отобраны образцы пород и руд; далее проводилось изучение прозрачных и полированных шлифов методами оптической и сканирующей электронной микроскопии, а также с применением рентгеноспектрального микроанализа (РСМА).

Сложная морфология свойственна не только рудному телу, но и мощной дайке габбро-диоритового состава, которая обычно имеет северо-северо-западное простирание, а при пересечении залежи оно становится субмеридиональным. На месторождении встречается несколько разновидностей контактовых зон; преобразованию подвергаются как руды, так и сами дайки. В одном случае (простой тип контакта) не наблюдается значительных изменений, происходит брекчирование руды, а иногда и дробление приконтактовой части самой дайки. Меняется размер зернистости габбро-диоритов: в центральных частях — крупно-, среднезернистые структуры; в краевых частях (десятки сантиметров), ближе к контакту с рудой, вследствие закалки, — мелко- и тонкозернистые. В зоне контакта дайки наблюдается окварцевание, гематитизация и хлоритизация; присутствуют мелкие округлые агрегаты пирита, халькопирита, окруженные кварц-карбонатной зонкой. Микроскопически в руде были установлены цементация обломков пирита халькопиритом, блеклой рудой и появление галенита. Близ контакта в руде происходит укрупнение агрегатов халькопирита, блеклой руды; здесь чаще наблюдаются структуры распада — закономерно распределенные эмульсиевидные включения халькопирита в сфалерите. В других случаях контактовое воздействие мало выражено: руда имеет мелкозернистую структуру и присутствуют реликты метаколло-идного и колломорфного строения — сохраняются фрамбоиды, зональные агрегаты пирита, концентри-чески-зональные агрегаты пирита и сфалерита, почки зонального строения, сложенные блеклой рудой, сфалеритом и халькопиритом.

Рис. 2. Участок детального картирования горизонта 260 м (810 м от поверхности) (составлено по материалам УГОК и личным наблюдениям автора); на врезке — продольная проекция рудной залежи (соотношение вертикального и горизонтального масштабов 1:1): 1 — базальты; 2 — контур рудной залежи; 3 — серицит-кварцевые метасоматиты, 4 — дайка габбро-диоритов; 5 — подземные горные выработки; 6 — скважина детальной разведки и ее номер, 7 — точки отбора проб: 8 — горизонт 260 м (на врезке), 9 — профили разведочных разрезов (на врезке)

Fig. 2. The detailed mapping area of level 260 m (810 m from the surface); on inset scheme — axial section of ore body: 1 — basalt; 2 — ore body; 3 — quartz-sericite alteration; 4 — gabbro-diorite dike; 5 — underground mine workings; 6 — borehole and its number; 7 — sampling points: 8 — horizon 260 m (inset), 9 — profile of the cross-sections (inset)

При «сложном» типе контакта в дайке также проявляется хлоритовая кайма, от нее отходят узкие секущие зоны хлоритизации, которые ортогональны контакту; по плоскостям трещин развиваются поперечные к контакту и диагонально ориентированные прожилки кварц-карбонатного состава с крупными агрегатами сульфидов. Иногда в дайке габбро-диоритов встречаются довольно мощные, до 3 м, участки руды сфале-рит-пиритового состава. В приконтактовой части руда часто имеет почти мономинеральный пиритовый состав, происходит перекристаллизация пирита; в интер-стициях отсутствует халькопирит и сфалерит, иногда можно наблюдать шестоватые агрегаты пирита. Также появляется поздняя полиминеральная ассоциация: крупные агрегаты магнетита в ассоциации с блеклой рудой, галенитом и сфалеритом, иногда на видимом расстоянии до 1.5—2 м от дайки. Таким образом, на Ново-Учалинском месторождении наблюдается 2 типа контактов руды и поздней дайки габбро-диоритов — простой и сложный. Аналогичное, местами непростое или неоднозначное строение приконтактовых частей даек было отмечено и на соседнем Учалинском месторождении [1].

Обсуждение результатов и выводы

Сложное строение рудной залежи [10], ее контактов с мощной дайкой габбро-диоритов, наличие брекчиевидных, полосчатых и гнейсовидных текстур, появление полисульфидной минерализации указывают на значительный динамометаморфизм руд месторождения [14]. В результате теплового воздействия дайки произошла локальная перекристаллизация пирита, укрупнение агрегатов и новообразование в зоне контакта блеклой руды, которая, вероятно, была ремобилизована. Локально при приближении к дайке наблюдается увеличение содержаний меди, теллура, селена, золота [2]. Однако не всегда обогащенные участки руды приурочены к при-контактовым зонам руды с дайками; также неоднозначными являются признаки изменения химического состава главных сульфидов, что требует дополнительных исследований.

Заключение

Таким образом, воздействие локального контактового и динамического метаморфизма отразилось на морфологии рудного тела и дайки габбро-диоритов, внутреннем строении руды и ее минеральном составе. Руды месторождения претерпели преобразование в результате процессов околодайкового метаморфизма и последующего гидротермального минералообразования, вызванного ремобилизацией рудного вещества.

Автор признателен руководству УГОКе лице И. Б. Моисеева, геологам Учалинского подземного рудника В. В. Макарову, А. В. Литвинову за содействие в проведении поле-выхработ и выражает особую благодарность геологу В. А. Сапоговой за помощь в проведении исследований и сборе качественного каменного материала. Отдельная благодарность научному руководителю И. В. Викентьеву за ценные советы при планировании исследования и критические замечания при оформлении статьи. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №20-05-00849) и базовой темы ИГЕМ РАН.

Список литературы Особенности проявления контактового метаморфизма руд Ново-Учалинского месторождения на Южном Урале

- Бородаевская М. Б., Пирожок П. И., Курбанов Н. К., Нафиков У. С. Возрастные соотношения даек и колчеданных руд в Учалинском рудном поле (Южный Урал) // Тр. ЦНИГРИ, 1967. Вып. 67. С. 119-141.

- Викентьев И. В. Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд. М.: Научный мир, 2004. 344 с.

- Викентьев И. В., Карпухина В. С., Носик Л. П., Еремин Н. И. Условия формирования цинково-колчеданного месторождения Таш-Яр, Южный Урал // Докл. РАН. 2009. Т. 428. № 5. С. 633-636.

- Викентьев И. В. Метаморфизм колчеданных месторождений Урала // Металлогения древних и современных океанов. 2016. № 1. С. 78-83.

- Исхаков М. А., Купцов И. Б., Казакова И. Ф. и др. Предварительная разведка Ново-Учалинского медноколчеданного месторождения: Отчет с подсчетом запасов за 1988-1994 гг. Межозерный, 1995. Кн. 1.

- Mednokolchedanny mestorozhdeniia Urala. Geolog- icheskie usloviia razmeshcheniia (Copper massive sulphide de- posits of the Urals. Geological conditions of placement). V. A. Prokin, V. M. Necheukhin, P. F. Sopko et al. Sverdlovsk: Ural Scientific Center. Acad. Sci. USSR, 1985, 288 p.

- Mednokolchedannye mestorozhdeniia Urala. Geolog- icheskoe stroenie (Copper massive sulphide deposits of the Urals. Geological structure). V. A. Prokin, F. P. Buslaev, M. I. Ismagilov et al. Sverdlovsk: Ural Scientific Center. Acad. Sci. USSR, 1988, 241 p.

- Seravkin I. B., Pirozhok P. I., Skuratov V. N. Miner- alnye resursy Uchalinskogo gorno-obogatitelnogo kombinata (Mineral resources of the Uchaly ore mining and processing enterprise). Ufa: Bashkir Book Publishing House, 1994, 328 p.

- Pshenichny G. N., Volkinstein M. Ya., Nikolaichen- kov Yu. S., et al. Novo-Uchalinskoe medno-tcinkovokolchedan- noe mestorozhdenie Iuzhnogo Urala (Novo-Uchaly copper-zinc- pyritic deposit of the Southern Urals). Ufa: Ufa Sci. Center RAS, 1999, 395 p.

- Spirina A. V., Makarov V. V., Moiseev I. B., Viken- tyev I.V. Detalizatciia morfologii rudnoi zalezhi Novo-Uchalin- skogo kolchedannogo mestorozhdeniia (Yuzhny Ural) (Morpho- logical features of ore reserves of the Novo-Uchaly VMS de- posit (Southern Urals)). Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration, 2020, No. 2, pp. 35—46. DOI: 10.32454/0016-7762-2020-63-2-35-46

- Yartsev, E. I., Vikentyev, I. V., and Prokofiev, V.Yu. Mineralogo-geohimicheskie svidetelstva kontaktovogo preobrazo- vaniia rud Dzhusinskogo kolchedanno-polimetallicheskogo mestor- ozhdeniia (Yuzhny Ural) (The mineral-geochemical evidence of contact transformation of ores of the Dzhusinskoe pyrite- polymetallic deposit (Southern Urals)). Moscow Univ. Geol. Bull., 2017a, V. 72(1), pp. 132—138. DOI: 10.3103/ S0145875217020090

- Yartsev E. I., Eremin N. I., and Vikentyev I. V. Sub- vulkanicheskie gabbro-porfirity, intruzivnye diority i kolchedan- noe orudenenie Dzhusinskogo mestorozhdeniia (Yuzhny Ural) (Subvolcanic gabbro-porphyrite and intrusive diorite, and sul- fide mineralization of the Dzhusa volcanogenic massive sul- fide deposit (Southern Urals)). Doklady Earth Sciences, 2017b, V. 476(1), pp. 1007—1009. DOI: 10.1134/ S1028334X17090215

- Corriveau, L., Spry, P. G., 2014. Metamorphosed hydrothermal ore deposits. In: Scott, S.D. (Ed.), Geochem- istry of Mineral Resources, second ed. Treatise on Geochem- istry. V. 13, Elsevier, New York, pp. 175—194. DOI: 10.1016/ B978-0-08-095975-7.01107-4

- Vikentyev I. V., Belogub E. V., Novoselov K. A., Moloshag V. P. Metamorphism of volcanogenic massive sul- phide deposits in the Urals. Ore geology. Ore Geology Reviews. 2017, V. 85, pp. 30—63. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2016.10.032

- Vokes, F. M., 2000. Ores and metamorphism: intro- duction and historical perspectives. In: Spry, P. G., Marshall, B., Vokes, F. M. (Eds.), Metamorphosed and Metamorpho- genic Ore Deposits: Rev. Econ. Geology, 11, pp. 1—18.