Особенности пространственного расположения могильников ранней бронзы - средних веков на территории центральной части Барабинской низменности

Автор: Никулина А.В., Зольников И.Д., Новикова О.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению пространственной локализации могильников среднего - позднего голоцена центральной части Барабинской низменности с применением ГИС-технологий и предварительной интерпретации выявленных закономерностей. Для могильников, имеющих культурно-хронологическую атрибуцию, на основе ранее полученной карты геолого-геоморфологического каркаса территории были определены геоморфологические позиции (речные долины, эрозионные останцы, прибровочные поверхности, гривы). Далее в программном пакете ArcGIS 10.2.2 были рассчитаны морфометрические показатели (расстояния между памятниками и реками, высота местонахождения могильника над урезом воды, удаленность памятников от границ между долинами рек и полого-волнистой равниной). Выявлено, что от эпохи бронзы к раннему железному веку и Средним векам происходило расширение ареала размещения могильников и увеличение средних значений расстояний между этими памятниками и реками. Помимо мировоззренческих представлений древнего населения на отмеченную закономерность локализации могильников влияли климатический (разнообразие ресурсных зон при умеренном климате и их сокращение при влажном и сухом) и хозяйственный (освоение со временем более мобильных форм скотоводства) факторы, стимулирующие заселение новых территорий носителями различных археологических культур. При этом люди стремились обособить места, на которых устраивались некрополи, от участков, где находились поселения, что проявилось в специфике геоморфологической приуроченности памятников. Важные кормовые базы и площадки, наиболее комфортные для проживания, не использовались для размещения могильников. Не менее важным условием при выборе места была его высота относительно уреза воды ближайшей реки, чтобы защитить погребения от размыва при повышении уровня воды.

Гис, западная сибирь, голоцен, могильники, барабинская низменность, эпоха бронзы, ранний железный век, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145583

IDR: 145145583 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.528-535

Текст научной статьи Особенности пространственного расположения могильников ранней бронзы - средних веков на территории центральной части Барабинской низменности

Центральная часть Барабинской низменности, включающая такие административные районы Новосибирской обл., как Барабинский, Венгеровский, Здвинский, Куйбышевский, Купинский, Татарский, Усть-Таркский, Чановский, является хорошо изученным в археологическом отношении регионом. В результате многолетних планомерных исследований Западно-Сибирского отряда под руководством В.И. Молодина, регулярных обследований и мониторинга памятников сотрудниками научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (НПЦ) на территории перечисленных районов выявлено 563 археологических объекта (данные о количестве объектов археологического наследия представлены на официальном сайте . Но культурно-хронологическую атрибуцию имеют меньше половины памятников – только те, на которых были проведены археологические раскопки.

Ранее исследовательским коллективом были представлены результаты изучения пространственного распределения поселений эпохи бронзы – средних веков в центральной части Барабинской низменности [Кузьмин и др. 2013, 2014; Никулина и др., 2018]. Была разработана методика анализа про странственной локализации поселений в полупустынных, степных и лесостепных регионах. На основе пространственного анализа была выявлена зависимость палеоландшафтных предпочтений населения от палеоклимата и типов хозяйственной деятельности. Для каждой культуры были определены типы пространственного распределения и геоморфологической приурочен-но сти памятников в соответствии со структурой экономики и набором климатических обстановок [Никулина и др., 2018; Nikulina, 2019]. Отметим, что к рассматриваемому региону подход Landscape Archaeology в сочетании с методами ГИС был применен впервые. Полученные результаты являются перспективными для предварительной датировки поселений, не имеющих культурно-хронологической привязки и построения прогнозных моделей для поиска новых объектов.

Могильники этого региона не подвергались специальному анализу с точки зрения выявления закономерностей их пространственной локализа- ции, что обуславливает новизну и актуальность данного исследования. Поскольку для ряда административных районов изданы своды памятников и археологические карты [Молодин, Новиков, 1998; Молодин, Новиков, Софейков, 2000; Молодин и др., 2011], анализ имеющихся данных с применением ГИС-технологий позволяет не только выявить существующие закономерности, но и прогнозировать в дальнейшем местоположение еще не открытых объектов археологического наследия. В России опыт предиктивного моделирования носит пока ограниченный характер, но положительный опыт подобных работ уже имеется [Зольников и др., 2013; Зайцева, 2014].

Материалы и методы

Географические координаты, типы могильников (грунтовые или курганные) и их культурно-хронологическая характеристика были получены из ранее составленной базы геоданных [Кузьмин и др. 2013, 2014]. Среди изве стных могильников центральной части Барабинской низменно сти интересующую нас культурно-хронологическую атрибуцию (эпоха бронзы – Средневековье) имеют 47 памятников. Многие из них являются разновременными – Сопка-2, Преображенка-3, Тартас-1, Усть-Тартасский могильник и др. Некоторые могильники датируются определенной эпохой или культурой. Всего на 47 могильниках было выделено и проанализировано 105 культурно-хронологических комплексов. Из них 43 датируются эпохой бронзы, 33 – ранним железным веком и 29 – эпохой Средневековья.

Для проведения исследования каждый могильник был охарактеризован по следующим параметрам: 1) геоморфологическая приуроченность (речные долины, останцы, прибровочные поверхности, гривы); 2) расстояние памятника до ближайшей реки (в т.ч. до палеообъектов – покинутых палеорусел, пересохших стариц и т.п.); 3) расстояние между могильником и бровкой, являющейся границей между долинами рек и полого-волнистой равниной (отрицательные значения получены для памятников, расположенных на площадках террас и пойм); 4) высота памятника относительно уреза воды ближайшей реки. Для памятников, расположенных на большом удалении от рек и их долин

(более 3 000 м), расстояние до границы между равниной и долиной заменено на дистанцию между могильником и ближайшей котловиной палеоозера. Анализ расстояний между поселениями и могильниками не проводился. Это связано с трудностями при определении взаимосвязей между памятниками: как правило, неизвестно, какие могильники были оставлены жителями отдельных поселений и какие некрополи использовались населением нескольких поселков одновременно.

Карты геолого-геоморфологического каркаса территории [Чупина, 2014; Чупина, Зольников, 2016] использовались для определения геоморфологической приуроченности памятников. Эти карты были построены на основе морфометрического анализа рельефа по цифровой модели SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), находящейся в свободном доступе , с пространственным разрешением 3 арксекунды (размер пикселя был приведен к 60 × 60 м). Затем особенности рельефа территории исследования уточнялись путем анализа карт четвертичных отложений масштабов 1 : 500 000 и 1 : 200 000, объяснительных записок к ним и космических снимков.

Морфометрический анализ рельефа района исследования, определение значений числовых показателей и геоморфологических позиций памятников были проведены в программном пакете ArcGIS 10.2.2. Для составления базы данных и объединения памятников в группы при проведении сравнительного анализа и построении диаграмм использовалась программа Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение

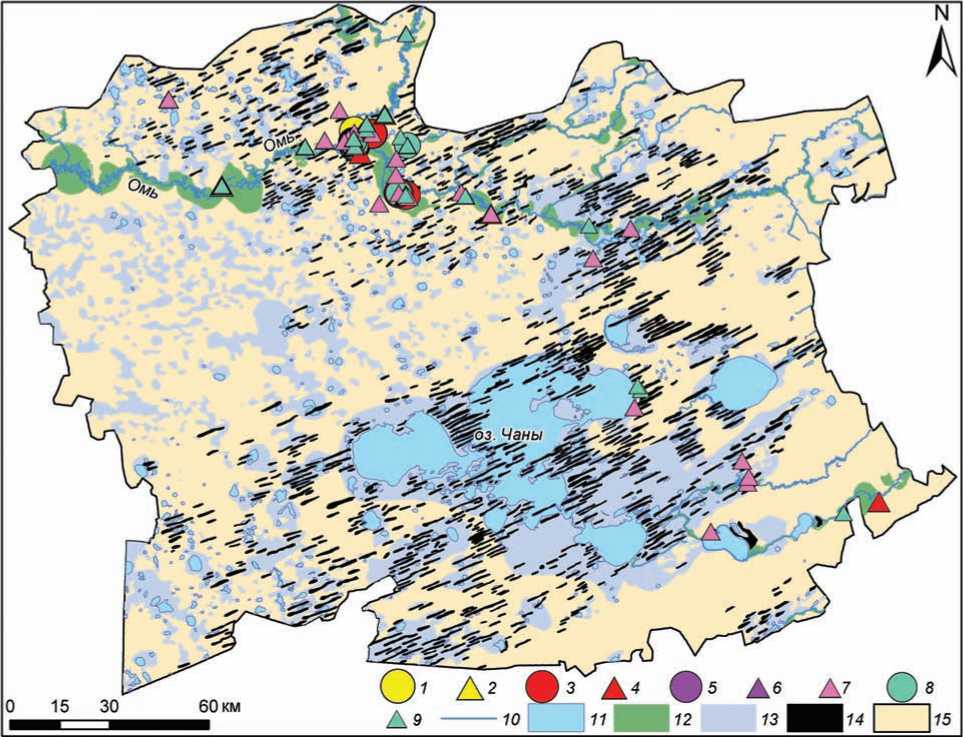

Курганные могильники ранней – поздней бронзы (кроме курганного могильника эпохи развитой бронзы Старогорностали-2) и все грунтовые могильники этого периода локализованы очень компактно – вблизи рек Омь и Тартас (рис. 1). Такая ситуация,

Рис. 1. Расположение могильников на геоморфологической карте-схеме центральной части Барабинской низменности.

1 – грунтовые могильники ранней бронзы; 2 – курганные могильники ранней бронзы; 3 – грунтовые могильники развитой бронзы; 4 – курганные могильники развитой бронзы; 5 – грунтовые могильники поздней бронзы; 6 – курганные могильники поздней бронзы;

7 – курганные могильники раннего железного века; 8 – грунтовые могильники Средних веков; 9 – курганные могильники Средних веков; 10 – реки; 11 – современные озера; 12 – долины рек; 13 – котловины палеоозер; 14 – гривы; 15 – полого-волнистая равнина.

по-видимому, отражает степень изученности региона с точки зрения количества выявленных памятников. Обнаружение грунтовых могильников затруднено отсутствием каких-либо рельефных признаков на дневной поверхности. Поэтому памятники данного типа выявлены и локализованы только там, где проводились стационарные археологические работы или геофизические изыскания.

В эпоху бронзы население проживало также вдоль рек Чулым и Каргат. Однако для этой территории известен только один курганный могильник развитой бронзы (Старогорностали-2). Поэтому данный участок региона является перспективным в плане поиска и обнаружения погребальных комплексов. Возможно, что среди известных к настоящему моменту могильников без культурно-хронологической идентификации присутствуют и те, которые функционировали в эпоху бронзы.

Курганные могильники раннего железного века и Средних веков распространены шире по изучаемой территории в сравнении с могильниками эпохи бронзы (рис. 1). Во-первых, такая локализация связана с тем, что курганные могильники легче выявить, поскольку в отличие от грунтовых могильников курганные имеют рельефные признаки. Во-вторых, отмеченные закономерности могут быть связаны с климатическими обстановками и типами хозяйства носителей разных культур [Nikulina, 2019]. В раннем железном веке и Средних веках население проживало в умеренном и влажном/ очень влажном климате. При умеренном климате расширяется набор доступных источников ресурсов и мест для выпаса скота: наряду с долинами рек (в эпоху бронзы население расселялось ближе к ним, чем в более позднее время), носители археологических культур могли использовать при-

100%

100%

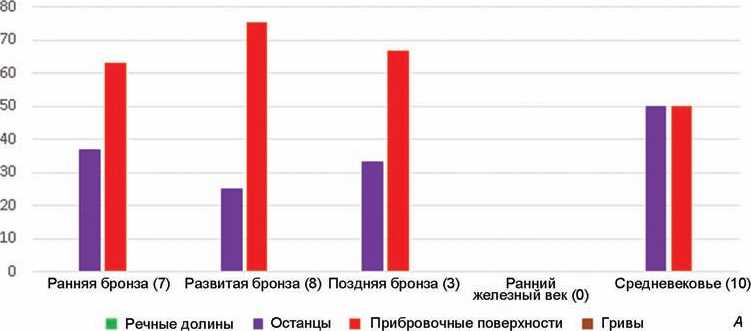

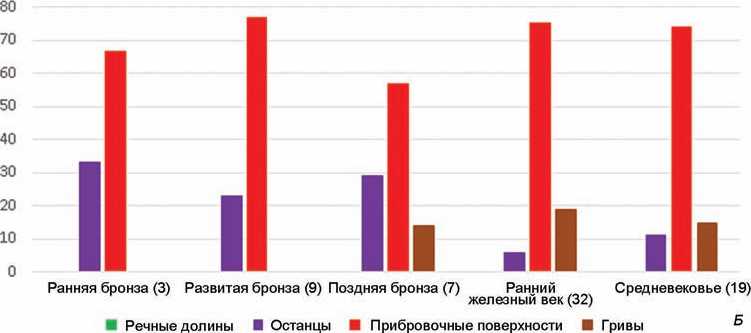

Рис. 2. Геоморфологическая приуроченность (в %) могильников эпох бронзы – Средневековья на территории центральной части Барабинской низменности.

А – грунтовые могильники; Б – курганные могильники.

В скобках указано количество памятников, где были найдены погребения каждой эпохи.

бровочные территории полого-волнистой равнины и участки вблизи озер. При влажном климате доступных для скотоводства участков становило сь меньше, и население вынуждено было активнее перемещаться по большей территории в поиске пригодных для выпаса скота участков. Поэтому и ареалы расселения и ареалы распространения могильников носителей археологических культур раннего железного века и средних веков по сравнению с эпохой бронзы были шире.

Не смотря на отмеченную неравномерность в количестве известных могильников для каждой эпохи, выявляются устойчивые тенденции геоморфологической приуроченности этих памятников (рис. 2). Случаев расположения могильников на площадках террас и пойм не выявлено. Вместе с тем речные долины были одним из основных источников ресурсов как для охоты, собирательства и рыболовства при разных обстановках окружающей среды, так и для выпаса скота при сухом и умеренном климате. Поэтому население не использовало для размещения некрополей территории, где находились важные кормовые базы. Такая локализация могильников также позволяла защитить эти памятники от размыва при повышении уровня воды в реках во время половодий или при увеличении увлажненности климата и, следовательно, заболачивании или затоплении террас и пойм.

На протяжении всего рассматриваемого периода могильники чаще всего располагались на эрозионных останцах внутри речных долин и на при-бровочных поверхностях (рис. 2). Начиная с эпохи поздней бронзы для возведения курганных могильников население использовало гривы, локализованные внутри котловин палеоозер или вблизи них.

Необходимо отметить, что поселения, в отличие от могильников, очень редко располагались на эрозионных останцах внутри долин рек. По-видимому, люди стремились максимально обособить участки, на которых располагались поселения, от территорий, где сооружались могильники.

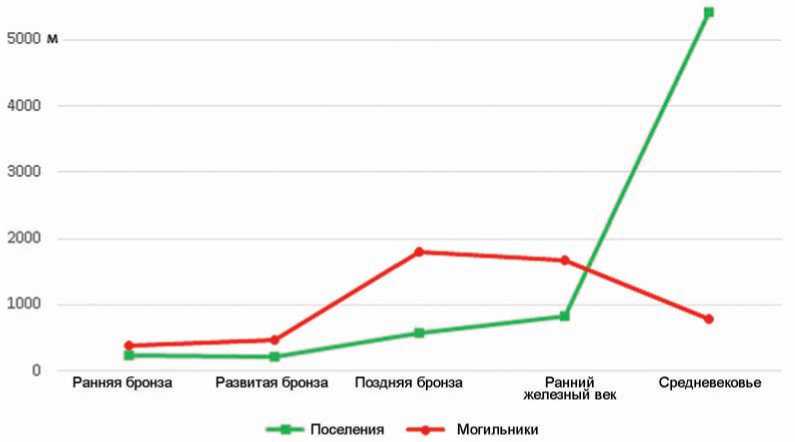

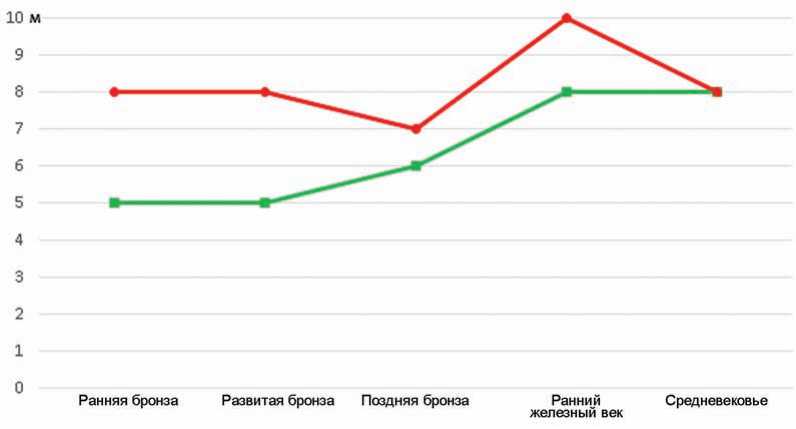

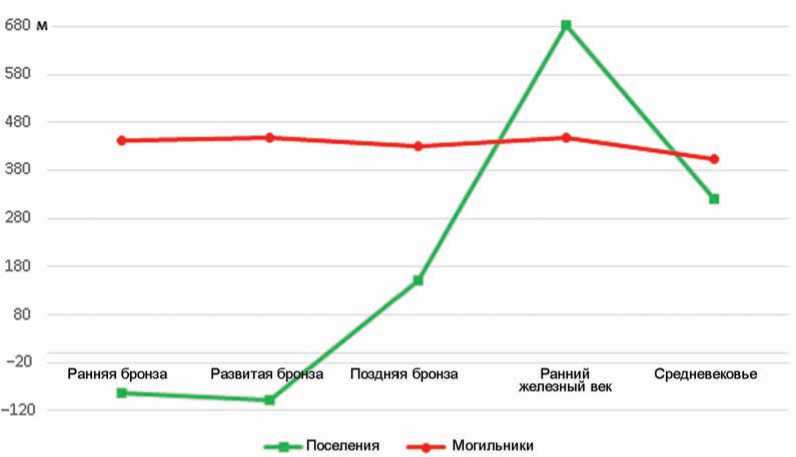

Несмотря на то что многие могильники (рис. 2), так же как и поселения, локализованы на гривах и зачастую на прибровочных участках, в среднем местонахождения некрополей расположены выше и дальше от рек, чем поселения (рис. 3, 4). Исключение составляют памятники эпохи Средневековья: могильники в среднем расположены на меньшем удалении от рек, чем поселения, но на тех же высотных отметках. Средние расстояния между могильниками и бровками эрозионных террас отличаются от значений этого параметра, рассчитанного для поселений (рис. 5). Вышеописанные особенности пространственного распределения археологических объектов также могут отражать существовавшую у населения тенденцию отделять участки для захоронений от основных жилых и хозяйственных территорий.

Заключение

Проведенный анализ пространственного расположения могильников эпох ранней бронзы – Средних веков показал, что наибольшая концентрация памятников этого типа отмечается вблизи долинного расширения рек Омь и Тартас. Это связано с проведением на данной территории систематических полевых работ, что позволило выявить грунтовые могильники без рельефных признаков на дневной поверхности.

Рис. 3. Средние значения расстояний (в м) между памятниками и реками.

^^^ Поселения ^^^ Могильники

Рис. 4. Средние значения высотных отметок (в м) памятников относительно уреза воды.

Рис. 5. Средние значения расстояний (в м) между памятниками и бровками (граница между полого-волнистой равниной и речной долиной).

Несмотря на отмеченную неравномерность в пространственном распределении известных на сегодняшний день и атрибутированных могильников, было выявлено несколько устойчивых закономерностей. Так, ближе всего к рекам расположены погребальные объекты эпохи ранней бронзы, а дальше всего – Средних веков. На особенности геоморфологической приуроченно сти могильников могли влиять мировоззренческие представления древнего населения. По этнографическим источникам известно, что в мировоззрении многих народов река является связующим звеном между различными мирами. «Река в связи с миром мертвых выступа- ет у народов Сибири в двух планах. Первый из них – это река-дорога, второй – река-преграда. И в том, и в другом случаях она отделяет мир живых от мира мертвых, но река-дорога осмысляется как связующее звено, в то время как реку-преграду необходимо преодолеть для того, чтобы попасть из одного мира в другой» [Федорова, 2007, с. 225–226]. На практике эти представления определяли выбор места для кладбища: ниже по течению реки относительно селения, выше по реке относительно селения, за рекой, на острове, в относительном отдалении от реки, на высоком берегу реки, в лесу [Там же, с. 226–227]. Аналогичные представления могли бытовать у носителей различных археологических культур на протяжении эпохи бронзы – Средневековья, что и фиксируется в закономерностях геоморфологической привязки могильников.

Необходимо отметить, что в целом ареал обитания населения в раннем железном веке и в Средневековье был шире, чем в предыдущие эпохи и определялся климатическим (разнообразие доступных источников ресурсов при умеренном климате и ограниченность пригодных для расселения участков при влажном климате) и хозяйственным факторами (наличие в структуре хозяйства более мобильных форм скотоводства). Останцы, прибро-вочные поверхности, а с эпохи раннего железного века и гривы вблизи озер выбирались населением для расположения могильников, а площадки террас и пойм не использовались для этой цели. Различия в ареалах распространения могильников и поселений свидетельствуют о том, что у древнего населения данного региона были разные, но достаточно устойчивые предпочтения при выборе мест для локализации этих двух типов объектов.

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 02642019-0009 «Цифровые технологии в реконструкции стратегий жизнеобеспечения древнего населения Евразии».

Список литературы Особенности пространственного расположения могильников ранней бронзы - средних веков на территории центральной части Барабинской низменности

- Зайцева Е.А. Прогнозирование расположения объектов археологии с применением ГИС и ДДЗ // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. – Казань: Отечество, 2014. – Т. IV. – C. 399–401.

- Зольников И.Д., Постнов А.В., Лямина В.А., Славинский В.С., Чупина Д.А. ГИС-моделирование условий обитания, благоприятных для проживания древнего человека в горах Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 3. – С. 40–48. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.aeae.2014.03.006

- Кузьмин Я.В., Зольников И.Д., Новикова О.И., Глушкова Н.В., Чупина Д.А., Софейков О.В., Ануфриев Д.Е., Дементьев В.Н. Анализ пространственного распределения археологических памятников центральной части Барабинской лесостепи (Венгеровский район Новосибирской области) на основе ГИС-технологий // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2013. – Т. 12, вып. 7. – С. 87–96.

- Кузьмин Я.В., Софейков О.В., Зольников И.Д., Чупина Д.А., Новикова О.И., Никулина А.В., Ануфриев Д.Е. Адаптация древнего населения центральной части Барабинской лесостепи (Западная Сибирь) к природным условиям в голоцене: анализ на основе ГИС-технологий // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. – Казань: Отечество, 2014. – Т. 4. – С. 320–323.

- Молодин В.И., Новиков А.В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области. – Новосибирск: Изд-во НПЦ по сохранению ист.-культ. наследия, 1998. – 140 с.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Софейков О.В. Археологические памятники Здвинского района Новосибирской области. – Новосибирск: Изд-во НПЦ по сохранению ист.-культ. наследия, 2000. – 224 с.

- Молодин В.И., Соловьев А.И., Чемякина М.А., Сумин В.А., Ануфриев Д.Е., Евтеева Е.М., Князев А.О., Кравченко Е.В. Археологические памятники Чановского района Новосибирской области. – Новосибирск: Изд-во НПЦ по сохранению ист.-культ. наследия, ИАЭТ СО РАН, 2011. – 258 с.

- Никулина А.В., Зольников И.Д., Кузьмин Я.В., Софейков О.В., Чупина Д.А., Глушкова Н.В., Пчельников Д.В. Методика использования ГИС-технологий для анализа пространственной локализации поселений на примере эпох бронзы, раннего железного века, средневековья в центральной части Барабинской низменности // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2018. – № 428. – С. 117–126.

- Федорова Е.Г. Река в погребальной обрядности народов Сибири // Реки и народы Сибири: сб. науч. ст. – СПб.: Наука, 2007. – С. 216–237.

- Чупина Д.А. Автоматическое выделение форм и комплексов рельефа на основе морфометрического ГИС-анализа (на примере Венгеровского района Новосибирской области) // Геоморфология. – 2014. – № 3. – С. 43–50.

- Чупина Д.А., Зольников И.Д. Геоинформационное картографирование форм и типов рельефа на основе морфометрического анализа // Геодезия и картография. – 2016. – № 6. – С. 35–43. – DOI: 10.22389/0016-7126-2016- 912-6-35-43

- Nikulina A.V. GIS-based analysis of settlement patterns for the central Baraba Lowland (Western Siberia, Russia) in relation to climatic conditions of the Middle – Late Holocene // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2019. – N 4. – P. 302–312. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.01.018