Особенности протекания восстановительных процессов у легкоатлетов-спринтеров на специально-подготовительном этапе в результате применения увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию

Автор: Барабанкина Е.Ю.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (4), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проанализирован эффект направленного воздействия на дыхательную функцию в виде увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию с целью оптимизации восстановительных процессов, так и совершенствования профессиональной деятельности спортсменов.

Средства восстановления, увеличенное аэродинамическое сопротивление дыханию, специально-подготовительный этап, тренировочный процесс, легкоатлеты - спринтеры

Короткий адрес: https://sciup.org/140125442

IDR: 140125442

Текст научной статьи Особенности протекания восстановительных процессов у легкоатлетов-спринтеров на специально-подготовительном этапе в результате применения увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию

Конкуренция в современном спорте, увеличение объёмов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливают поиск новых путей и неиспользованных резервов в организации учебно-тренировочного процесса спортсменов различной квалификации. Главное место в решении данной проблемы занимает оптимальное построение годичного цикла подготовки спортсменов [3,5,6,7].

В то же время установлено, что при интенсификации спортивной тренировки, а также применении больших по объёму специализированных нагрузок, важное значение имеет использование разнообразных средств и методов восстановления. Рациональное и планомерное применение средств восстановления, определение их роли и места в тренировочном процессе, как на уровне годичного цикла, так и на его отдельных этапах, во многом определяет эффективность всей системы подготовки спортсменов различной квалификации [1,2,4,8].

Эффективное распределение восстановительных средств на различных уровнях структуры тренировочного процесса в значительной степени обусловливает совершенствование физической подготовленности спортсменов и достижение высоких и стабильных спортивных результатов [2,4,7].

Организация исследования. С целью определения направленности влияния и эффектов воздействия увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию на протекание восстановительных процессов легкоатлетов-спринтеров был организован и проведен педагогический эксперимент.

В нем приняли участие легкоатлеты-спринтеры (17-19 лет), составившие экспериментальную и контрольную группы по 8 человек в каждой. Уровень спортивного мастерства всех спортсменов соответствовал от I разряда до кандидата в мастера спорта. Исследование проводилось в течение специально-подготовительного этапа (4 недели).

Экспериментальная и контрольная группы спринтеров занимались по единой тренировочной программе. Спортсмены экспериментальной группы, в отличие от контрольной, после основной интенсивной работы на тренировке выполняли дыхание в специальной маске с диафрагмой, создающей инспираторно-экспираторное аэродинамическое сопротивление 8–10 мм. вод. ст.

Результаты исследования. По полученным результатам педагогического эксперимента мы можем говорить о целесообразности применения увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию в тренировочном процессе легкоатлетов-спринтеров в качестве дополнительного средства восстановления.

В таблице 1 представлена динамика показателей восстановительных процессов у легкоатлетов-спринтеров на специально-подготовительном этапе в результате педагогического эксперимента с использованием увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию (табл. 1).

В экспериментальной группе произошли достоверные улучшения в двенадцати показателях из шестнадцати фиксированных, в контрольной группе таких показателей шесть.

Таблица 1 Изменение показателей восстановительных процессов у легкоатлетов-спринтеров на специально-подготовительном этапе в результате применения повышенного аэ- родинамического сопротивления дыханию (Х±т)

|

Показатели |

Экспериментальная группа (n = 8) |

Контрольная группа (n = 8) |

||||

|

В начале эксперимента |

В конце эксперимента |

Прирост, % |

В начале эксперимента |

В конце эксперимента |

Прирост, % |

|

|

ЧСС покоя, уд/мин. |

58,1±1,9 |

55,6±1,7* |

-4,3 |

58,2±1,6 |

57,2±1,5 |

-2,2 |

|

ЧСС мпк, уд/мин |

185,0±2,5 |

176,4±2,3* |

-4,6 |

184,5±2,3 |

180,0±1,4 |

-2,4 |

|

ЧСС 1 , уд/мин |

153,9±2,1 |

152,3±2,9 |

-1,0 |

159,5±2,5 |

152,0±2,0* |

-4,7 |

|

% восст. ЧСС 1 , % |

38,6±0,6 |

40,1±0,4* |

3,9 |

42,9±0,7 |

43,1±0,9 |

0,5 |

|

Чсс5, уд/мин |

107,4±1,9 |

102,7±2,3* |

-4,4 |

100,0±2,0 |

101,2±1,5 |

1,2 |

|

% восст. ЧСС5, % |

54,3±1,4 |

54,9±1,8 |

1,1 |

59,5±1,7 |

60,3±1,9 |

1,3 |

|

АД (систол.) покоя, мл.рт.ст. |

120,3±1,8 |

119,8±1,8 |

-0,4 |

124,5±1,4 |

121,7±1,6 |

-2,2 |

|

АД (диастол.) покоя, мл.рт.ст. |

68,4±2,2 |

66,4±2,8 |

-2,9 |

70,8±3,2 |

68,8±4,2 |

-2,8 |

|

АД 1 (систол.), мл.рт.ст. |

165,2±1,7 |

158,8±1,9* |

-3,9 |

172,0±1,0 |

169,1±1,9 |

-1,7 |

|

АД 1 (диастол.), мл.рт.ст. |

73,2±1,9 |

70,1±1,7* |

-4,2 |

75,0±1,7 |

70,9±1,3* |

-5,5 |

|

% восст. АД 1 (систол.), % |

72,2±1,6 |

74,8±1,9* |

3,6 |

72,5±1,5 |

73,4±1,2 |

1,2 |

|

% восст. АД 1 (диастол.), % |

90,8±3,4 |

94,5±3,1* |

4,1 |

93,8±2,5 |

96,9±2,6* |

3,3 |

|

АД 5 (систол.), мл.рт.ст. |

132,9±3,6 |

125,2±4,8* |

-5,8 |

135,0±3,1 |

130,1±3,8* |

-3,6 |

|

АД 5 (диастол.), мл.рт.ст. |

68,5±2,7 |

64,2±3,2* |

-6,3 |

74,6±2,0 |

71,5±2,5* |

-4,2 |

|

% восст. Ад5 (систол.), % |

90,3±2,6 |

94,8±2,3* |

5,0 |

87,8±1,6 |

90,1±1,8* |

4,4 |

|

% восст. АД5 (диастол.), % |

99,9±3,2 |

103,1±3,8* |

3,2 |

94,9±4,2 |

96,2±3,9 |

1,4 |

Достоверность различий при * р<0,05

Как видно из таблицы, в экспериментальной группе существенно снизились показатели экономичности работы сердечно-сосудистой системы ЧСС в покое и ЧСС мпк, относительный прирост составил 4,3 и 4,6% соответственно. Прирост скорости восстановления ЧСС на первой минуте увеличился на 3,9% (р<0,05), снизилась и ЧСС на пятой минуте восстановления на 4,4% (р<0,05).

В динамике восстановления артериального давления достоверно значимые улучшения произошли во всех показателях, за исключением АД в покое, снижение данного показателя было статистически незначимо. На специально-подготовительном этапе во второй экспериментальной группе систолическое и диастолическое АД снизилось как на первой минуте восстановления на 3,9 и 4,2% (р<0,05), так и к пятой минуте на 5,8 и 6,3% (р<0,05). Прирост скорости восстановления систолического и диастолического АД к первой минуте составил 3,6 и 4,1% (р<0,05), к пятой минуте 5,0 и 3,2% (р<0,05) соответственно.

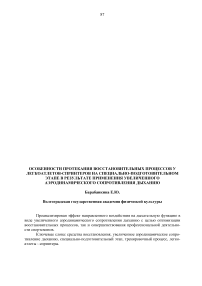

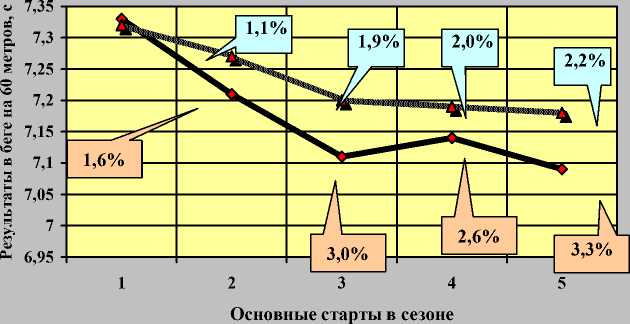

Одним из важнейших критериев эффективности использования в тренировочном процессе легкоатлетов-спринтеров увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию мы рассматривали динамику соревновательного результата, демонстрируемого спортсменами на соревнованиях разного уровня (рис.1,2).

Для более наглядной картины мы взяли пять основных стартов спортсменов в одном соревновательном сезоне непосредственно после использования увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию на специально-подготовительном этапе и наблюдали их динамику от первого старта до последнего.

ЭГ (АС)

КГ

Рис. 1. Динамика соревновательного результата (бег 60 метров) легкоатлетов-спринтеров экспериментальной и контрольной групп в результате использования увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию.

Анализ результативности в беге на 60 метров у спортсменов экспериментальной группы показал достоверную ее динамику уже с третьего старта, т.е. в середине соревновательного периода (результат увеличился соответственно на 3,0%, р < 0,05 относительно лучшего результата показанного в начале соревновательного цикла).

У спортсменов контрольной группы соревновательный результат достоверно улучшился только к пятому старту, т.е. в конце соревновательного периода, и относительный прирост меньше (2,2%, р < 0,05), чем у спортсменов экспериментальной группы, соответственно 3,5% (р < 0,05).

Рис. 2. Динамика соревновательного результата (бег 200 метров) легкоатлетов-спринтеров экспериментальной и контрольной групп в результате использования увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию.

В беге на 200 метров в начале соревновательного периода спортсмены экспериментальной и контрольной групп показывали приблизительно одинаковые результаты, не имеющие статистически достоверной разницы. Однако, начиная с третьего старта, экспериментальная группа в соревновательных результатах имели явные улучшения, по сравнению с контрольной группой. И уже к концу соревновательного периода экспериментальная группа увеличила соревновательный результат на 3,4% (р < 0,05), контрольная группа на 2,1% (р>0,05).

Заключение. Как видно из полученных экспериментальных данных, применение увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию являются действенным средством срочного восстановления, причем, чем продолжительней применяется данное средство в тренировочном процессе легкоатлетов-бегунов, тем более выраженные положительные изменения происходят в организме спортсменов.

Список литературы Особенности протекания восстановительных процессов у легкоатлетов-спринтеров на специально-подготовительном этапе в результате применения увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию

- Апанасенко Г. Л. Процессы восстановления после физической нагрузки -новая концептуальная модель/Г.Л. Апанасенко, Д.М. Недопрядко//Физиологические факторы, определяющие и лимитирующие спортивную работоспособность: Тезисы доклада XVI Всесоюзной конференции по физиологии мышечной деятельности. -М., 1982. -С. 12-14.

- Артемьева Н. К. Нетрадиционные средства повышения физической работоспособности спортсменов/Н.К. Артемьева//Вестник спортивной медицины России. -2005. -№ 4. -С. 25 -29.

- Бальсевич В.К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов олимпийского класса/В.К. Бальсевич//Теория и практика физической культуры, 2001. -№4. -С. 9-10.

- Булатова М.М. Теоретико-методические аспекты реализации функциональных резервов спортсменов высшей квалификации/М.М. Булатова//Наука в олимпийском спорте. -2003. -Спец. вып. -С.33 -50.

- Верхошанский Ю. В. Теория и методология спортивной тренировки: Блоковая система тренировки спортсменов высокого класса/Ю.В. Верхошанский//Теория и практика физической культуры. -2005. -№ 4. -С. 2 -14.

- Мирзоев О. М. Применение восстановительных средств в спорте/О.М. Мирзоев. -М.: СпортАкадемПресс, 2000. -202 с.

- Новиков А. А. Тенденции исследования соревновательной деятельности в спорте высших достижений/А.А. Новиков, Б.Н. Шустин//Современный олимпийский спорт: Тезисы доклада международного научного конгресса. -Киев. -1993. -С. 167 -170.

- Солопов И.Н. Физиологические эффекты методов направленного воздействия на дыхательную функцию человека/И.Н. Солопов. -Волгоград, 2004. -220 с.