Особенности проведения многокомпонентных сейсмических исследований в транзитной зоне в условиях предельного мелководья арктических морей

Автор: Матвеев И.А., Зимовский А.В., Куома Д.Г., Клепиков О.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Транзитные зоны перехода от суши к морю представляют собой области, в которых проведение геофизических работ обычными методами крайне затруднено. В арктических морях России дополнительные трудности связаны с коротким полевым сезоном, неблагоприятными гидрометеорологическими условиями, жесткими ограничениями, накладываемыми на методику работ требованиями природоохранного законодательства. Для получения качественных сейсмических материалов исключительно важны выбор наиболее подходящей регистрирующей аппаратуры, оптимальная с точки зрения производительности система наблюдений и методика работ, современное программное обеспечение контроля качества. Цель данной статьи - показать созданную в ОАО «МАГЭ» технологию 2D 4С сейсмической съемки на основе автономных донных станций, обеспечивающих проведение сейсморазведочных работ в транзитной зоне с регистрацией обменных волн (PS), что позволяет вывести региональные 2D исследования на более высокий уровень.

Транзитали, сейсморазведка, российская арктика

Короткий адрес: https://sciup.org/147201096

IDR: 147201096 | УДК: 550.34.03; | DOI: 10.17072/psu.geol.16.4.382

Текст научной статьи Особенности проведения многокомпонентных сейсмических исследований в транзитной зоне в условиях предельного мелководья арктических морей

Транзитной зоной принято считать переходную между сушей и морем область, недоступную для изучения методами только морской или сухопутной сейсморазведки. В Арктике это мелководье, прилегающее к берегам северных морей, а также акватории речных губ и заливов

(Казанин и др., 2014). До четверти общих оцененных ресурсов нефти и газа арктических морей находятся на предельном мелководье, что делает эти участки важным объектом для изучения методами сейсморазведки. Кроме того, сейсморазведочные работы в транзитных зонах решают важнейшую задачу по увязке данных о геологическом строении недр, по-

лученных методами морских и сухопутных работ. Транзитные зоны являются наиболее сложными для изучения районами. Сейсморазведочные многокомпонентные работы в транзитных зонах арктического региона осложняются особыми климатическими и геологическими условиями, а также ограничениями, накладываемыми на методику работ требованиями природоохранного законодательства.

Методика многокомпонентной сейсморазведки в транзитной зоне

Цель проведения многокомпонентных сейсмических исследований по общей точке отражения и по общей точке обмена состоит в получении сейсмического разреза, на котором в последующем можно будет проследить целевые горизонты, трещиноватость, а также выявить аномалии, связанные с наличием углеводородов в средах. Такие геологоразведочные работы занимают продолжительное время. От планирования до получения результатов исследований проходит порядка двух лет. Чем сложнее исследование, тем больше на него требуется времени, и тем более дорогостоящим оно получается. Целесообразность проведения сейсмических исследований определяется путем сравнения затрат на их проведение с альтернативными затратами на бурение поисковых и разведочных скважин.

Основаны сейсмические исследования на изучении распространения упругих колебаний в толще горных пород. Общая схема исследований такова. На поверхности Земли (или вблизи нее) генерируется упругая волна, которая распространяется вглубь недр расширяющейся сферой. На границах горных пород происходят различные эффекты преломления, отражения и обмена (от продольных к поперечным) упругих волн, которые регистрируются на поверхности земли специальными приемниками. Полученные данные записываются, обрабатываются, и приводятся к единому формату. В результате обработки получается изображение геологической структуры в районе исследования.

Принцип проведения исследований в транзитной зоне заключается в расстановке автономных донных сейсмических регистраторов, с определенным шагом от 25 до 100 м (длина профиля может достигать 10 км и более), на дне моря и в прибрежной части. Затем возбуждается сейсмический сигнал по морской части линии профиля при помощи пневмоисточника, оборудованного на специализированном судне. После чего происходит сбор станций, получение и обработка полученной сейсмической информации. Результатом данных исследований являются сейсмические разрезы как по продольным волнам, так и по волнам обмена.

Методика сейсморазведочных работ в транзитных зонах арктического мелководья обусловлена влиянием следующих факторов:

-

• необходимость перехода от глубоководных участков через мелководную зону на сушу;

-

• невозможность использования в переходной зоне стандартных методов морской сейсмики (плавающей косы);

-

• невозможность возбуждения сейсмического сигнала на суше в навигационный период по экологическим соображениям;

-

• различные условия приема сейсмического сигнала на разных участках транзитной зоны;

-

• сложные климатические и гидрометеорологические условия.

Необходимость перехода от глубоководных участков через мелководную зону на сушу требует мобилизации различных технических средств. Помимо морских судов, выполняющих работу на глубинах более 7-10 м, сейсморазведочная партия должна быть укомплектована маломерными плавсредствами, способными выполнять раскладку и сбор сейсмического оборудования на мелководной части акватории и обладающими достаточными мореходными качествами для доставки на берег спецтехники и персонала. Чтобы обеспечить выполнение раскладки аппаратуры на берегу, требуются специальные вездеходы, квадроциклы для прохождения заболоченной местности, типичной для прибрежной части арктического региона. Поэтому на судах экспедиции должно иметься место для размещения маломерных плавсредств и спецтехники и соответствующее грузоподъемное оборудование.

Невозможность использования в переходной зоне плавающей косы обуславливает выбор оборудования донного типа для приема сейсмического сигнала. Это донные косы и автономные донные станции, позволяющие формировать приемную линию на всех участках транзитной зоны. Система регистрации, основанная на автономных донных сейсмоприемниках, позволяет более гибко выбирать систему наблюдений для оптимизации сейсморазведочных работ в транзитной зоне и создать условия для повышения качества регистрируемых данных. На рис. 1 показан пример перехода от глубоководных участков через мелководную зону на сушу.

Рис. 1. Пример перехода от глубоководных участков через мелководную зону на сушу

Регистрирующая аппаратура

Плановая привязка точек геофизических исследований осуществлялась по спутниковой навигационной системе

«NAVSTAR» в координатной системе WGS-84. На судах в качестве приемоин-дикаторов спутниковой информации использовались DGPS-приемники C-Nav 3050 в дифференциальном режиме. Навигация по профилям на судах осуществлялась с помощью программного обеспечения QINSy Survey. Для уточнения положения донных станций использовалась гидроакустическая навигационная система Sonardyne Scout USBL. Точность плановой привязки точек геофизических наблюдений составила ±5 м.

Различные условия приема сейсмического сигнала на разных участках транзитной зоны требуют применения регистраторов, имеющих многокомпонентные датчики. Комбинированный тип приемника, совмещающий гидрофон и геофоны, обеспечивает уверенный прием сейсмического сигнала как на акватории, так и на суше. Для работ в транзитной зоне в ОАО «МАГЭ» применяется бескабельная система на основе 4-компонентных (X-, Y-, Z-компоненты геофона и Н-компоненты гидрофона) автономных донных станций OBX-Geospace (рис. 2), которая позволяет получать качественный материал в сложных условиях с высокой производительностью.

Рис. 2. Донный регистратор Geospace (OBX)

Автономный донный 4-компонентный модуль (OBX Geospace) представляет собой цифровой регистратор c непрерывным режимом записи сигнала со встроенного гидрофона MP 18BH-1000 c 1–206 Гц (шаг дискретизации 2 мс) и системы из трех ортогональных геофонов OMNI-X-LT с диапазоном регистрируемых частот от 3 до15000 Гц. Принятый сейсмический сигнал в цифровой форме записывается во встроенную энергонезависимую память. Время автономной работы регистратора составляет 20 суток. Приемник снабжен инклинометром, позволяющим определять вертикальные углы наклона осей геофонов с точностью не менее ± 2º.Максимальная глубина погружения станции составляет 300 м.

Техническое обеспечение сейсморазведочных работ с донными станциями

Производство сейсморазведочных работ 2Д (4С) в компании МАГЭ требует использования специально подготовленных судов.

Расстановка и спуск на воду автономных донных модулей OBX Geospace производится со специально оборудованного научно-исследовательского судна, использующегося в качестве судна-базы. На мелководных участках для расстановки и сбора донных станций используются лодки и катера. Для расстановки сухопутных участков профилей применяется вездеходная техника.

Невозможность возбуждения сейсмического сигнала на суше связана с требованиями экологической безопасности в районах Крайнего Севера в летний период. Поэтому для возбуждения сейсмического сигнала в максимальной близости к берегу используются суда с малой осадкой, оборудованные пневматическими источниками с оптимальными характеристиками формирования сигнала на мелководье.

Сейсмический сигнал возбуждается с судна-источника с групповым пневматическим источником Sercel GI-GUN, рассчитанным для транзитной зоны. Группа состоит из одной линии, включающей 5 пневмопушек GI-Gun 210 общим объемом 930 куб. дюймов (15 л).

Большая изменчивость геологогеофизических условий даже в пределах небольших участков характерна для арктического мелководья и влияет на распространение сейсмического сигнала. Это требует проведения опытно-методических работ по выбору оптимального заглубления пневмоисточников перед началом работ.

Гидрометеорологические условия оказывают значительное влияние на выбор методики при работах в транзитных зонах.

Сложный рельеф дна на мелководье, постоянно меняющийся у берегов под воздействием впадающих в море рек и приливных течений, создает опасность посадки судов на мель и повреждения пневмоисточников при работах на профиле. Поэтому наличие достоверного предварительного промера – необходимое условие безопасного проведения работ.

Приливоотливные течения, вызывающие колебания уровня моря, осложняют высотную привязку пунктов физических наблюдений и обуславливают необходимость непрерывных уровневых наблюдений (для коррекции глубин, измеренных на предварительном промере). Полоса прибоя, особенно после сильных штормов, становится труднопреодолимой для маломерных плавсредств, перевозящих оборудование, спецтехнику и персонал для работы на берегу, что обуславливает повышенные требования к этой технике и персоналу.

Сильные ветер и волнение могут существенно увеличить время выполнения работ из-за повышенного уровня шумов и невозможности использования маломерных плавсредств в этот период. Поэтому погодные условия в районе работ требуют изучения и обязательного учета при планировании времени выполнения полевых работ.

Сложная ледовая обстановка, характерная для морей арктического и дальневосточного региона, требует изучения архива ледовых карт многолетних наблюдений и сравнения их с современной динамикой для прогноза постоянно меняющейся ледовой составляющей и выбора наиболее оптимального периода производства работ.

Сильные течения кроме повышения уровня шума могут вызывать смещение донного регистрирующего оборудования относительно проектных координат как во время раскладки, так и при его нахождении на дне. Для контроля фактического положения сейсмоприемников на дне необходимо использовать гидроакустическую навигационную систему. В районах с сильным течением ОАО «МАГЭ» использует специально разработанные утяжеленные корпуса для донных станций OBX Geospace. Утяжеленные сейсмоприемники становятся более устойчивыми к воздействию сильных течений (Верба и др., 2005).

Навигационно-геодезическое обеспечение работ как часть методики многокомпонентных донных исследований

Навигационно-геодезическое обеспечение – важная составляющая сейсморазведочных работ в транзитных зонах. Контроль качества навигационных материалов является частью общей системы качества, от которой во многом зависит конечный результат выполненных работ. Особенность навигационно-геодезического обеспечения работ в транзитных зонах – необходимость объединения данных, полученных на море методами навигации и на суше методами геодезии.

Основная задача навигационногеодезического обеспечения – планововысотная привязка пунктов приема и возбуждения с представлением результатов в нужных системах координат и высот. При решении этой задачи должны быть соблюдены следующие составляющие системы качества:

-

• калибровка, тестирование и метрологический контроль навигационного и геодезического оборудования (спутниковая аппаратура, эхолоты, гидроакустическая навигационная система, геодезические приборы и т.д.);

-

• наблюдение за изменениями гидрологической среды (измерения колебаний уровня моря, течений, скорости звука в воде), ввод соответствующих поправок в навигационную аппаратуру или измеряемые значения;

-

• приведение данных о высотном положении пунктов наблюдений к общему уровню;

-

• контроль качества данных, получаемых от навигационных устройств;

-

• контроль отклонений пунктов приема и возбуждения от проектного положения при движении судов по линии профиля, подсчет статистики отклонений по окончании работы на профиле;

-

• контроль местоположения сейсмоприемников на дне посредством гидроакустической навигационной системы.

Калибровка и тестирование оборудования – важная составляющая системы качества навигационно-геодезического обеспечения, позволяющая исключить из навигационных данных грубые и систематические ошибки. Предполевое тестирование и калибровка навигационного оборудования позволяют проверить работоспособность приборов, получить величины их погрешностей в реальных условиях, определить поправки, применяемые для коррекции измеряемых значений.

Наблюдение за изменениями гидрологической среды имеет большое значение при работе в изменчивых условиях мелководья. Измерение скорости звука в воде необходимо для корректной работы эхолота и гидроакустической навигационной системы. Измерение скорости и направления течений позволяет прогнозировать снос сейсмического оборудования при расстановке и проанализировать влияние течений на шумовой фон при регистрации сейсмических данных. Измерение колебаний уровня моря требуется для коррекции глубин, измеренных эхолотами.

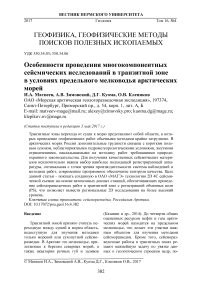

Высотное положение приемников в морской части определяется относительно уровня моря по данным эхолотирования. Для приведения значений глубин к проектной системе высот необходимо постоянное тщательное наблюдение за изменением уровня моря. Поэтому для регистрации колебаний уровня моря в качестве уровенного поста обычно используется мареограф (рис. 3), устанавливаемый на акватории в районе работ. Чтобы привес- ти данные мареографа к Балтийской системе высот, на берегу выполняются геодезические работы по определению пре- вышения уровня моря над пунктом государственной геодезической сети. В даль- нейшем по данным мареографа можно определять высоту уровня моря в Балтийской системе высот на нужный момент времени и внести соответствующую поправку в глубину, измеренную эхолотом.

Рис. 3. Схема регистрации колебаний уровня моря при помощи мареографа

Для определения высоты сейсмоприемников на суше целесообразно использовать два спутниковых приемника, работающих в режиме кинематики реального времени (RTK). Эта технология позволяет быстро и эффективно определять координаты и превышение пунктов приема на суше с сантиметровой точностью. Данная методика требует значительно меньших временных затрат при расстановке сейсмоприемников на суше, чем метод нивелирования, что немаловажно в условиях ограниченного полевого сезона арктического региона. Нивелирование проводится на выборочных пунктах для контроля точности превышений, определенных спутниковым методом.

Во время работы на профилях в транзитной зоне суда имеют небольшую скорость из-за специфики используемого сейсмического оборудования и малых глубин. Воздействие ветра, волнения моря и течений создают условия, при которых управление судном значительно затрудняется и часто зависит лишь от мастерства судоводителя. При этом требования к удержанию судна на профиле довольно высокие. Поэтому контроль отклонений судна от профиля необходим и должен выполняться сразу по окончании работы на профиле. Для этого производится анализ навигационных данных путем расчета продольных и поперечных отклонений пунктов приема и возбуждения от проектных точек.

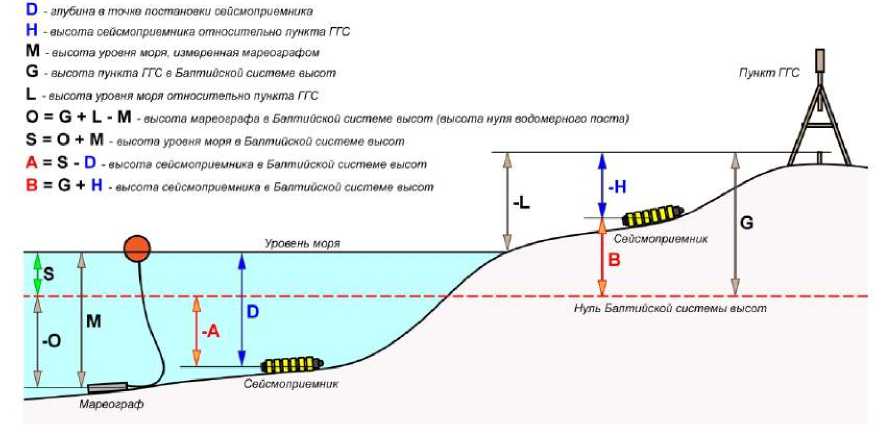

Работа с сейсмическим оборудованием, применяемым в транзитной зоне, имеет некоторые трудности, связанные с определением фактического положения сейсмических приемников после сброса их в воду. Сейсмоприемник, сброшенный в воду, за время своего погружения подвергается воздействию течений, скорость которых в зависимости от гидрологических особенностей района работ, может достигать 3-4 узлов. Таким образом, достигнув дна, приемник может оказаться на значительном расстоянии от проектного пикета. С появлением гидроакустических навигационных систем стало возможным быстро и эффективно контролировать положение сейсмоприемников на дне. Для определения положения перед сбросом к ним крепятся маяки-ответчики гидроаку- стической навигационной системы, называемые транспондерами (рис. 4). После расстановки вдоль линий приема проходит судно-пингеровщик, опрашивая транспондеры посредством гидроакустической антенны. По результатам опроса маяков-ответчиков определяются их ко- ординаты и соответственно положение сейсмических приемников. Несколько сейсмоприемников на небольшом участке ных приемников.

Точка сброса сейсмического приемника

Проектная точка

Рассчитанное положение сейсмического приемника

Сейсмический приемник с маяком-ответчиком гидроакустической навигационной системы

Рис. 4 . Схема проектного и реального профилей с применением маяка-ответчика на выбранном сейсмоприемнике

Контроль качества и граф набортной обработки многокомпонентных данных

Набортная обработка заключается в контроле качества получаемого материала и цифровой обработке данных с построением временных разрезов.

Контроль качества представляет собой анализ атрибутов сейсмических трасс (определение доминантных частот, ширины спектра, амплитуды сигнала и соотношения сигнал/шум по сейсмограммам ОПВ). По результатам данного контроля строятся графики сейсмических атрибутов для H-, X-, Y-, Z-компонент.

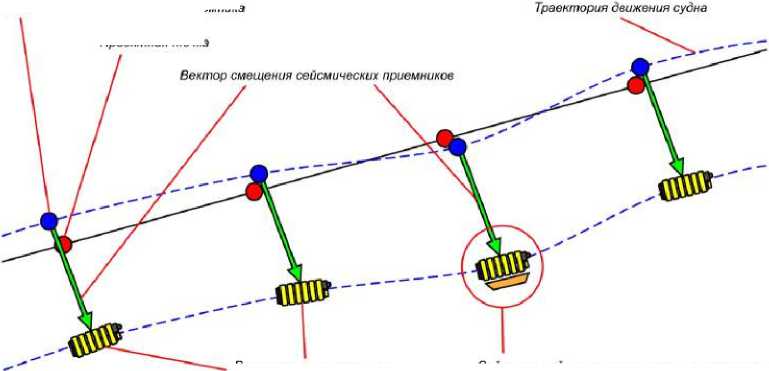

Цифровая обработка заключается в коррекции первичных сейсмограмм (пример первичных сейсмических многокомпонентных данных представлен на рис. 5).

Далее применяются процедуры очистки сейсмической записи от регулярных волн-помех, ввод априорных статических поправок, повышение соотношения сиг- профиля, как правило, имеют одинаковые направление и расстояние сноса. Поэтому маяки-ответчики допустимо устанавливать не на каждый приемник, а с интервалом 200–300 м. Интерполяция векторов смещений сейсмоприемников с транспондерами относительно точек сброса позво- ляет вычислить местоположение осталь- нал/шум, выбор скоростного закона и построении временных разрезов.

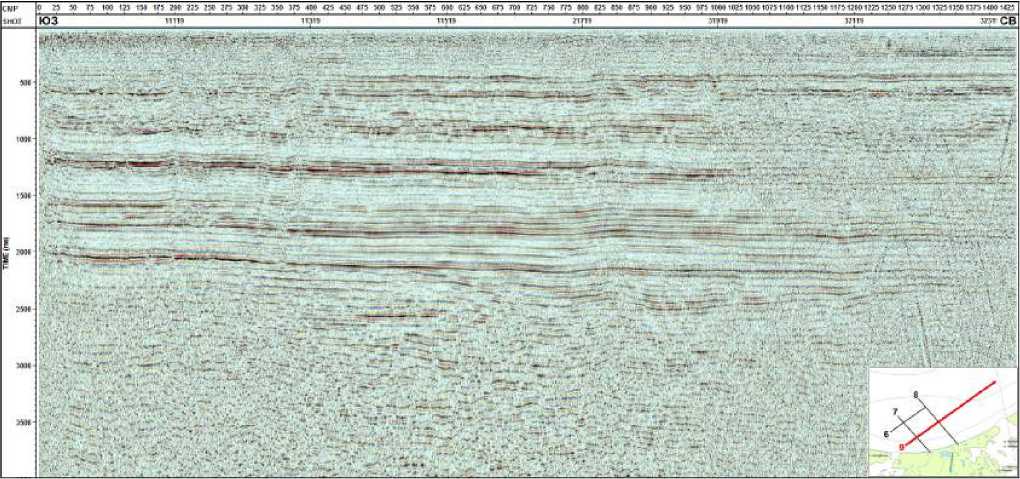

На рис. 6 представлен предварительно обработанный сейсмический разрез, полученный в полевых условиях.

Преимущества многокомпонентных исследований в транзитной зоне

Использование 4-компонентной съемки имеет ряд серьезных преимуществ перед традиционной 2-компонентной сейсморазведкой.

Возможность определения наличия поровых флюидов, препятствующих литологической дифференциации геологического разреза.

Возможность определения плотности и ориентации трещин.

Совместный анализ скоростей продольных и обменных волн позволяет выделять аномалии, связанные с пониженным отношением Vp/Vs, которые могут связываться с наличием углеводородного флюида (Guliyev, Thomas, 2007).

Совместная обработка Н- и Z-компонент позволяет получить более разре- шенные разрезы по причине подавления реверберации в водном слое.

Рис. 5. Пример первичных полевых сейсмограмм, где А – компонента гидрофона Н; Б – компонента горизонтально ориентированного геофона X; В – компонента горизонтально ориентированного геофона X; Г – компонента вертикально ориентированного геофона Z

Рис. 6. Пример предварительного полевого разреза (МАГЭ, 2016 г.)

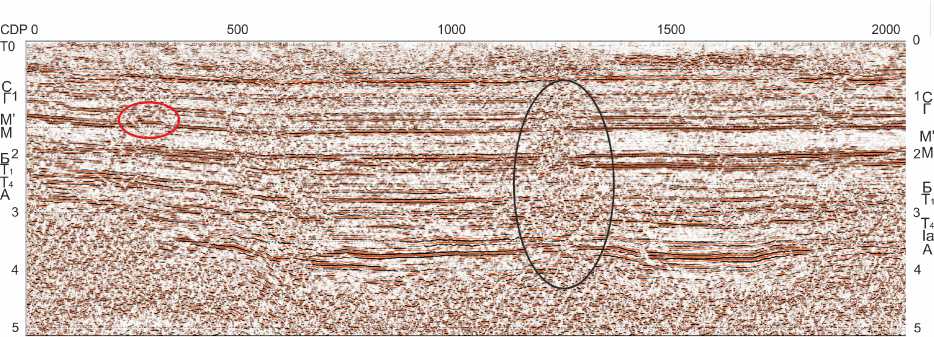

Однако низкая интенсивность обменных волн не всегда гарантирует возможность их регистрации в условиях различных помех. Такая особенность формирования волнового поля нуждается в тщательном разделении волн на сигнал и помеху, что невозможно без учета особен- ностей контроля качества донных 4С данных в транзитной зоне (Матвеев и др., 2017). На рис. 7 представлен пример сейсмического разреза, полученный авторами в 2015 г. по продольным и обменным волнам, на котором можно выявить разрывные нарушения, связанные (предположи- тельно) с флюидообразованиями (выделе- реть аномалию типа «яркое пятно» (выде-но черным маркером), а также рассмот- лено красным маркером).

Рис. 7. Временной разрез обменных отраженных волн с приведением к временам отраженных продольных волн (АО «Севморгео» 2015, Обская губа)

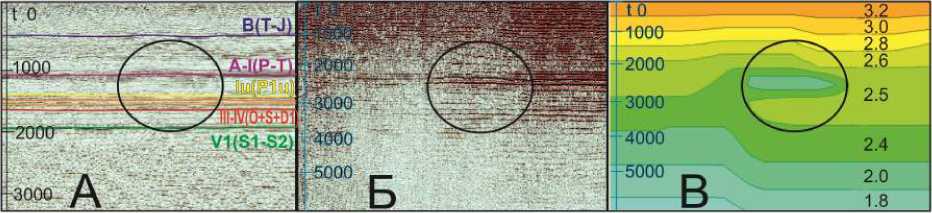

В Печорском проливе были получены сейсмические разрезы на обменных волнах PS типа, позволившие выявить аномалию, предположительно связанную с газовой залежью (рис. 8). Установлено, что понижение коэффициента гамма до 1.6 в трещиноватых коллекторах связано с наличием порового флюида. Известно, что незначительное присутствие газа в поровом пространстве породы приводит к значительному уменьшению скорости продольных волн, тогда как скорости поперечных волн мало реагируют на присутствие газа. Характерная аномалия та- кого типа (понижение Vp/Vs до значения 1.8) была установлена на профиле 7-2016 в интервале пермских отложений (1.1 с по разрезу). Учитывая глубину положения предполагаемой аномалии по разрезу 1.1– 1.6 с для продольных волн (PP) и 2.0–2.9 с для обменных волн (PS), можно заключить, что она не связана с возможной недостаточной компенсацией статики за ВЧР. На участках профилей 1-2015 и 82016 также были установлены области устойчивого понижения коэффициента гамма (Vp/Vs) до значений 1.8–1.9.

Рис. 8. А – фрагмент временного разреза по HZ компонентам по профилю № 7-2016 (PP-волны); Б – фрагмент временного разреза по R(X) компоненте (PS-волны); В – фрагмент разреза отношения Vp/Vs (ОАО «МАГЭ», 2016, Печорское море)

Выводы

Транзитные зоны представляют собой области, в которых проведение геофизических работ методами морской и сухопутной съемки крайне затруднено. В арк- тических морях дополнительные трудности связаны с коротким полевым сезоном, неблагоприятными гидрометеорологическими условиями, жесткими ограничениями, накладываемыми на методику ра- бот требованиями природоохранного законодательства.

Методика выполнения многокомпонентных сейсмических работ в транзитных зонах арктического мелководья требует привлечения квалифицированного персонала, специализированного сейсморазведочного и навигационного оборудования, транспортных средств, обладающих достаточной проходимостью и надежностью для работы на берегу, судов с малой осадкой, оборудованных специальными техническими средствами и способными нести достаточное количество персонала и маломерный флот.

Мелководная акватория в Арктике характеризуется сравнительно низким качеством сейсмических данных, что обусловлено влиянием на волновую картину реверберации, неоднородностей зоны ВЧР, наличием газонасыщенных осадков на дне и их естественного переноса, сложными гидрометеоусловиями. Система многоуровневого контроля качества данных, учитывающая совокупность всех перечисленных факторов и использующая современное программное обеспечение для количественного анализа сейсмограмм, является залогом получения в транзитной зоне сейсмических данных, сравнимых по качеству с результатами работ на прилегающей акватории и суше.

Применение многокомпонентных автономных донных сейсмических станций в морских геологоразведочных работах позволяет улучшить качество и повысить информативность сейсмических изображений. Кроме того, добавляется возможность регистрации обменных волн и применения технологий многоволновой сейсморазведки (МВС). Использование методики МВС в МОВ-ОГТ позволяет регистрировать полный вектор волнового поля. При этом к геофону Z, записывающему вертикальные колебания, добавляются два геофона X и Y, регистрирующие горизонтальное смещение. Такой тип регистрации возможен только в твердых сре- дах и способствует выделению обменных PS и поперечных S волн из общей волновой картины. Данные по обменным волнам в свою очередь позволяют выделять аномалии, связанные с пониженным отношением Vp/Vs, которые могут связываться с наличием флюида. При обработке обменных волн можно выявить наличие поровых флюидов, препятствующих литологической дифференциации геологического разреза, а также определить плотности горных пород и ориентации.

Высокая стоимость морского поискового бурения должна определять более тщательную и длительную подготовку структур. Увеличение информативности сейсмической записи с каждого километра профиля позволит в будущем создать единый информационный банк данных и связать многоволновые скважинные измерения с регистрацией волн различных типов на поверхности. Поэтому переход морской сейсморазведки на использование технических средств, обеспечивающих многокомпонентные наблюдения, является новым витком в развитии технологий как региональных, так и поисковых работ.

Список литературы Особенности проведения многокомпонентных сейсмических исследований в транзитной зоне в условиях предельного мелководья арктических морей

- Транзитные зоны акваторий России/М.Л. Верба, Е.В. Герман, Ю.Н. Григоренко и др. СПб.: Недра, 2005. 140 с

- Матвеев И.А., Дергунов Н.Т., Зимовский А.В. Опыт многокомпонентных сейсмических исследований в транзитной зоне//Материалы конференции памяти А.П. Карпинского, 2017. С. 560-564

- Казанин Г.С., Нечхаев С.А., Щедров В.А., Зимовский А.В. Многокомпонентные морские сейсмические исследования на арктическом шельфе на базе технологии Geospace//Разведка и охрана недр. 2014. №4. С. 4044

- Guliyev E., Thomas L. D. Interpretation of Vp/Vs Velocity Ratio for Improved Tight-gas Sandstone Reservoir Characterization, Rulison Field, Colorado//77th SEG International Exposition and Annual Meeting. 2007. P. 16-21