Особенности психофизиологической адаптации пятиклассников к различным режимам учебного процесса

Автор: Четверик Ольга Николаевна, Тарасова Ольга Леонидовна, Казин Эдуард Михайлович

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 2 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В ряде школ с целью поддержания оптимальной работоспособности учеников реализуется «альтернативный» режим учебного процесса с равномерным чередованием периодов учебы (5-6 недель) и отдыха (1 неделя). В исследованиях установлено положительное значение такого режима при обучении в начальных классах, а его влияние на адаптацию школьников к началу обучения в основной школе изучено недостаточно. Цель. Комплексное изучение особенностей формирования и реализации психофизиологического адаптационного потенциала подростков 11-12 лет на этапе адаптации к обучению в основной школе при традиционном и альтернативном режимах учебной деятельности. Организация и методы исследования. В исследовании участвовали ученики 5-х классов двух школ: 49 школьников обучались в традиционном режиме и 41 - в альтернативном. В начале и в конце учебного года оценивались нейродинамические показатели умственной работоспособности, вариабельности сердечного ритма, эмоционального состояния, социально-психологической адаптации, копинг-стратегий и успеваемости. Результаты. У пятиклассников при альтернативном режиме учебного процесса наблюдался более высокий уровень и выраженная положительная динамика изучаемых показателей, чем при традиционном режиме, изменения особенно сильно выражены у девочек, подростков с ваготонией и школьников с исходно низким уровнем психофизиологических характеристик. Заключение. Режим учебного процесса с равномерным чередованием периодов учебы и отдыха способствует оптимальной реализации психофизиологического адаптационного потенциала детей при переходе на ступень основной школы.

Традиционный и альтернативный режимы организации учебного процесса, психофизиологический потенциал, нейродинамические показатели, умственная работоспособность, вегетативная регуляция, социально-психологическая адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/147234138

IDR: 147234138 | УДК: 159.952.6+612.821 | DOI: 10.14529/jpps190208

Текст научной статьи Особенности психофизиологической адаптации пятиклассников к различным режимам учебного процесса

Изучение различных аспектов адаптации детей и подростков к образовательной среде остается актуальной междисциплинарной проблемой, несмотря на большое количество исследований. Растущий организм школьника находится в состоянии определенного напряжения адаптационных механизмов ввиду непрерывных изменений внешней и внутренней среды. Это может усугубляться внедрением в образовательную практику новых педагогических технологий, адекватность которых требует постоянной оценки с точки зрения педагогики, психологии и физиологии (Васина, 2014; Шибкова с соавт., 2016).

Процесс адаптации к средовым факторам оказывает формирующее влияние на реализацию программы индивидуального развития, поэтому возрастные и адаптационные изменения морфофункциональных и психофизиологических показателей следует рассматривать в неразрывном единстве (Баранов, 2012; Шаханова, 2017). На каждом этапе развития ребенка особенности индивидуальных характеристик, с одной стороны, являются результатом адаптации к факторам, воздействующим на организм, с другой стороны, обусловливают адаптационные возможности на последующих этапах онтогенеза (Медведев, 2003; Глебов, 2013; Безруких, 2014). Комплекс взаимосвязанных свойств и качеств организма и личности, определяющий результат адаптационного процесса на разных уровнях, обозначается в современной литературе понятием «адаптационный потенциал личности», при изучении которого необходима интеграция психологических и физио- логических подходов (Богомолов, 2008; Соро-ко, 2012). Психофизиологический адаптационный потенциал как фенотипическая характеристика активно формируется в детском и подростковом возрасте в результате взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов (Казин, 2016; Дубровинская, 2016; Горелик, 2018). Уровень адаптационного потенциала зависит, с одной стороны, от ресурсов адаптации (комплекса индивидных характеристик разного уровня), а с другой – от способности личности управлять этими ресурсами при организации целесообразных поведенческих реакций, адекватных средовым воздействиям.

На процесс формирования адаптационного потенциала в школьном возрасте существенное влияние могут оказывать организационнопедагогические условия учебной деятельности как части образовательной среды (Ясвин, 2001; Тарасов, 2014). Понятие «условия учебной деятельности» включает ряд компонентов, одним из которых является режим учебной деятельности, регламентируемый годовым календарным учебным графиком. Возможность выбора образовательной организацией режима учебной деятельности предусмотрена ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. В настоящее время применяются различные подходы к структурированию учебной деятельности в календарном учебном году. Вместо традиционной, четвертной, структуры годового цикла обучения альтернативные варианты предполагают разделение учебного года на равные по продолжительности периоды учебной деятельности и каникул. Такое равномерное распределение учебной нагрузки на протяжении учебного года в большей степени соответствует психофизиологическим возможностям детей школьного возраста. При этом продолжительность учебного года, число каникулярных дней и продолжительность летних каникул остаются неизменными. Показано, что обучение в таком режиме благотворно влияет на показатели функционального состояние учеников начальных классов (Поленова, 2017), а в отношении учеников основной школы данные практически отсутствуют. При этом остается не вполне осмысленным комплексный подход к изучению психофизиологического адаптационного потенциала, характеризующий особенности формирования приспособительных возможностей школьников в критические периоды индивидуального развития при различных режимах учебной деятельности.

Целью исследования стало комплексное изучение особенностей формирования и реализации психофизиологического адаптационного потенциала младших подростков на этапе адаптации к обучению в основной школе при различных режимах учебной деятельности.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие ученики пятых классов двух образовательных организаций Кемеровской области. В одной из них годовой календарный учебный график включает 4 учебные четверти и 4 каникулярных периода и определяется как «традиционный режим» (ТР), а в другой – «альтернативный режим» (АР), где учебный год состоит из равномерных учебных периодов (5–6 недель), завершающихся периодом отдыха (1 неделя), а общее количество учебных дней и дней отдыха не отличается от традиционного, но увеличивается количество каникулярных периодов. Было обследовано 90 школьников, из них 49 обучались в школе с традиционным режимом организации учебного процесса, 41 – в школе с нетрадиционным режимом.

Обследование проводилось в начале и в конце учебного года (октябрь, апрель), в середине учебной недели (вторник, среда) в первой половине дня. Показатели психомоторных реакций исследовались с помощью автоматизированного комплекса «Статус-ПФ»: определялся латентный период простой зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР, мс), показатели реакции на движущийся объект (РДО), уровень функциональной подвижности нервных процессов (УФП НП) и работоспособность головного мозга (РГМ). УФП НП и РГМ оценивались по сложной зрительномоторной реакции в режиме обратной связи. Оценка функционального состояния регуляторных систем проводилась по результатам кардиоритмографии. Исследовались особенности внимания, темп умственной работоспособности (тест Тулуз-Пьерона) (Ясюкова, 1997); состояния социально-психологической адаптации-дезадаптации (опросник К. Роджерса и Р. Даймонда в модификации А.К. Осницкого (2004); уровень тревожности (Прихожан, 2009); соотношение стратегий стресс-совладающего поведения подростков (Крюкова, 2010). Математическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows 6.0 (лиц. № IE 46932550): приме- нялись методы описательной статистики, анализ процентных соотношений, корреляционный анализ; достоверность различий между группами определялась с помощью непараметрических критериев.

Результаты

Адаптация к учебной деятельности у подростков проходит на фоне продолжающегося функционального созревания ЦНС. В течение учебного года у всех обследованных наблюдалось улучшение нейродинамических показателей и умственной работоспособности, но при альтернативном режиме уже в начале учебного года у пятиклассников выявлялись более высокие показатели ПЗМР, УФП НП, РГМ, РДО, а статистически значимые положительные изменения отмечались по большему количеству показателей, чем при традиционном режиме обучения (табл. 1 ).

При анализе социально-психологических компонентов адаптационного потенциала у пятиклассников при АР было выявлено достоверное улучшение показателя социальнопсихологической адаптации (с 111,9 ± 3,4 до 142,7 ± 3,7; p < 0,05). Повышение уровня СПА происходило за счет характеристик, имеющих как внешнюю («принятие других» с 21,1 ± 0,8 до 26,0 ± 0,7; «доминирование» с 3,0 ± 0,6 до 9,5 ± 0,7), так и внутреннюю («принятие себя» с 38,0 ± 1,6 до 44,0 ± 1,5; «интернальность» с 40,8 ± 1,4 до 47,2 ± 1,7) направленность. Все указанные изменения статистически значимы при p < 0,05.

Следует отметить, что у некоторых подростков наряду с повышением показателя социально-психологической адаптированности отмечалось повышение показателя социальнопсихологической дезадаптированности за счет усиления эмоционального дискомфорта, хотя показатели оставались в пределах возрастной нормы. Эти изменения, вероятно, играли позитивную мотивирующую роль, способствовали повышению активности произвольной регуляции деятельности, что подтверждается повышением показателей работоспособности при выполнении теста Тулуз – Пьерона (Bajaj, 2017). Отмечалось также снижение уровня общей тревожности (с 17,3 ± 0,7 до 12,6 ± 0,6; p < 0,05) и показателей отдельных компонентов тревожности – межличностного напряжения, самооценочной тревожности, общего беспокойства. При традиционном режиме существенного увеличения показателя СПА и снижения тревожности не отмечалось.

К психологическим адаптационным характеристикам личности относят устойчивость к негативному воздействию стресса, которая обусловлена особенностями совла-дающего поведения (Lazarus, 1991; Carver, 1994; Крюкова, 2010). Анализ особенностей копинг-стратегий показал, что при альтернативном режиме учебной деятельности пятиклассники чаще, чем при традиционном режиме, выбирают стратегию «разрешение проблем» (87,5 и 54,8 % соответственно), причем при альтернативном режиме обучения эту стратегию чаще выбирают девочки, чем мальчики (91,3 и 82,4 % соответственно), а при традиционном ‒ наоборот (62,5 % мальчиков и 50 % у девочек).

Индикатором неспецифических адаптационных реакций целостного организма является состояние регуляторных систем, которое мож-

Таблица 1

Table 1

Изменение некоторых нейродинамических и психодинамических показателей у подростков 11–12 лет, M ± m Changes in some neurodynamic and psychodynamic indicators in adolescents 11–12 years old, M ± m

Одной из типологических характеристик, формирующих адаптивно-ресурсный компонент психофизиологического потенциала подростка, является тип вегетативной регуляции, который определялся по кардиоритмо-графическим показателям. Ранее нами обсуждались особенности школьной адаптации учащихся с разными типами вегетативной регуляции (Тарасова, 2015; Казин, 2016). Положительная динамика изучаемых показателей при альтернативном режиме учебного процесса в большей степени проявлялась у учащихся с ваготонией. В течение учебного года у них усиливались эрготропные влияния на сердечный ритм, что свидетельствует о повышении уровня активации ЦНС и согласуется с наблюдаемым у пятиклассников с ваго-тонией существенным улучшением показателей нейродинамики, значительным повышением количественных показателей умственной работоспособности, улучшением СПА, снижением уровня тревожности.

Поведенческим критерием эффективности адаптационного процесса является успешность учебной деятельности. Выявлено, что при альтернативном режиме обучения пятиклассники учатся лучше, чем при традиционном: средний балл успеваемости за учебный год составил соответственно 4,21 ± 0,95 и 4,04 ± 0,76 (р < 0,05).

Очевидно, что особенности режима учебного процесса в школе могут оказывать существенное влияние на формирование и реализацию у подростков индивидуального психофизиологического адаптационного потенциала (ПФАП), который отражает взаимодействие между физиологическими, психологическими и поведенческими компонентами адаптационных реакций .

Для того чтобы определить уровень ПФАП, у каждого школьника на основании нормативных значений были оценены все показатели, характеризующие адаптационные возможности. Для каждого показателя определялись уровни (низкий, средний и высокий), каждому из которых присваивался соответствующий балл от 1 до 3. Для каждого школьника вычислялась сумма баллов с последующим включением в выборку для перцентильного анализа по этому показателю. В результате были выделены три группы пятиклассников с высоким, средним и низким уровнем ПФАП.

При различных режимах учебного процесса наблюдалась определенная специфика формирования и реализации ПФАП в показателях прироста значений его компонентов, измеренных в динамике учебного года Высчитывался процент изменений каждого показателя к концу учебного года, затем определялся средний процент по группе характеристик компонентов ПФАП: нейродинамиче-

Таблица 2

Table 2

Соотношение количества пятиклассников с разным состоянием адаптационных систем в динамике учебного года, %

Percentage of fifth-graders with a different state of adaptation systems in the dynamics of the school year, %

|

Уровень адаптации |

Традиционный режим |

Альтернативный режим |

||

|

Осень |

Весна |

Осень |

Весна |

|

|

Удовлетворительная |

18,0 |

18,0 |

36,0* |

32,0* |

|

Напряжение |

54,0 |

48,0 |

34,0* |

44,0# |

|

Неудовлетворительная |

28,0 |

34,0 |

30,0 |

24,0*# |

* – отличия альтернативного от традиционного режима, p < 0,05.

# – отличия показателей в конце учебного года от начала учебного года при одинаковом режиме учебной деятельности, p < 0,05.

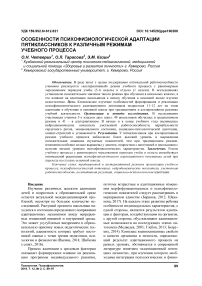

■ Нейродинамика / Neurodynamics с Психодинамика / Psychodynamics в функциональное состояние / Functional state а Тревожность / Anxiety та СПА / Soc.-psych.adaptation

Изменения изучаемых показателей у пятиклассников с различным уровнем психофизиологического адаптационного потенциала при традиционном (ТР) и альтернативном (АР) режимах обучения в динамике учебного года, %

Changes in the studied indicatorsin fifth-graders with different levels of psycho-physiological adaptation potential n the traditional (TM) and alternative (AM) modes of study in the school year, % ских, психодинамических, вегетативных и психологических.

Было выявлено, что при альтернативном режиме количество пятиклассников с высоким уровнем ПФАП больше – 41 % (при традиционном режиме – 18 %), а с низким уровнем – меньше (22 %), чем при традиционном режиме (35 %). Динамика компонентов ПФАП оказалась различной в зависимости от режима обучения и уровня ПФАП.

При альтернативном режиме, независимо от уровня ПФАП, в его реализацию было включено большее количество различных компонентов ПФАП, чем при режиме традиционном: наблюдалась положительная динамика нейродинамических показателей, умственной работоспособности, функционального состояния регуляторных систем, социальнопсихологической адаптации (см. рисунок).

Анализ предпочтения разных копинг-стратегий с учетом уровня ПФАП показал, что при альтернативном режиме конструктивный копинг «разрешение проблем» предпочитают 94 % школьников с высоким уровнем ПФАП, 75 % со средним и 100 % пятиклассников с низким уровнем. При традиционном режиме – это соответственно 75; 57,9 и 40 %, то есть прослеживается зависимость выбора активного копинга от уровня ПФАП: чем ниже уровень ПФАП, тем реже школьники предпочитают активные копинг-стратегии.

Средний балл успеваемости как при альтернативном, так и при традиционном режимах учебного процесса находился в прямой зависимости от уровня ПФАП, но в первом случае у пятиклассников с высоким уровнем ПФАП успеваемость оказалась достоверно выше, чем во втором (4,45 ± 0,06 и 4,21 ± 0,10 соответственно, р < 0,05). Учебная успешность школьников со средним и низким уровнем ПФАП при АР и ТР была практически одинаковой. Таким образом, для пятиклассников альтернативный режим в большей степени, чем традиционный, способствует формированию и реализации высокого уровня ПФАП с широким вовлечением разных компонентов системы адаптации при более высоком уровне успеваемости.

Заключение

Проведенное исследование показало, что режим учебной деятельности оказывает влияние на формирование и реализацию психофизиологического адаптационного потенциала не только в начальной школе, но и при переходе к обучению в основной школе. Режим с равномерным чередованием периодов учебы и отдыха представляется для пятиклассников более благоприятным, чем традиционный, так как способствует развитию психофизиологических функций младших подростков в процессе реализации адаптационного ПФАП, сформированного на предыдущих этапах обучения. Этот положительный эффект в большей степени наблюдается у девочек, у подростков с ваготоническим типом вегетативной регуляции и у школьников с низким уровнем ПФАП.

Полученные результаты подтверждают, что в образовательных организациях необходим дифференцированный подход к выбору режима обучения с учетом индивидуальных психофизиологических характеристик, определяющих адаптационные возможности школьников на этапе перехода к обучению в основной школе.

Список литературы Особенности психофизиологической адаптации пятиклассников к различным режимам учебного процесса

- Баранов, А.А. Основные закономерности морфофункционального развития детей и подростков в современных условиях / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина и др. // Вестник РАМН. - 2012. - № 12. - С. 35-41.

- Безруких, М.М. Актуальные проблемы физиологии развития ребенка / М.М. Безруких, Д.А. Фарбер // Новые исследования. - 2014. - № 3(40). - С. 4-19.

- Богомолов, А.М. Структурно-функциональный подход к оценке адаптационного потенциала личности / А.М. Богомолов // Сибирский психологический журнал. - 2008. - № 28. - С. 53-58.

- Васина, Е.В. Адаптация подростков в процессе обучения по разным профильным программам / Е.В. Васина, Н.Н. Кошко // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2014. - № 1. - С. 33-41.

- Глебов, В.В. Психофизиологическая адаптация популяции человека к условиям мегаполиса: монография / В.В. Глебов, К.Ю. Михайличенко, А.Я. Чижов. - М.: РУДН, 2013. - 325 с.