Особенности психологической структуры общительности студентов на разных этапах социально-психологической адаптации в вузе

Автор: Акимова Анжелика Ринатовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Статья в выпуске: 42 (175), 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема изучения общительности в структуре личностных детерминант развития и устойчивости адаптационного процесса. На основе системно-функционального подхода к изучению свойств личности и индивидуальности выявлена специфика взаимосвязей инструментально-динамических компонентов общительности с интегративными показателями адаптированности у иногородних студентов на разных этапах обучения в вузе

Психологическая структура общительности, операциональные и личностные трудности, социально-психологическая адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/147159598

IDR: 147159598 | УДК: 159.9

Текст обзорной статьи Особенности психологической структуры общительности студентов на разных этапах социально-психологической адаптации в вузе

Постановка проблемы исследования

Среди широкого круга вопросов психологии высшей школы, посвященных студенчеству как особой социальной и возрастной категории, чрезвычайно актуальной остается проблема изучения личностных детерминант адаптации студентов к образовательной и социокультурной среде вуза.

Во-первых, личностно-динамический подход, получивший развитие в трудах отечественных психологов, предполагает, что изучение личностных факторов психической адаптации определяется не абсолютными значениями (выраженностью) тех или иных стабильных характеристик личности, а изменением структуры взаимосвязей между этими характеристиками [1–5, 12]. Следовательно, одним из перспективных направлений изучения феномена социально-психологической адаптации человека является «выявление сложной диалектической взаимосвязи между психическими процессами и психическими состояниями, с одной стороны, и эффективностью деятельности и свойствами личности, с другой» [14, с. 25].

Во-вторых, важно учитывать, что в процессе социально-психологической адаптации люди не только участвуют в совместной деятельности, но и становятся субъектами взаимоотношений, важным средством которого выступает общение. С этой точки зрения, образовательная и социокультурная среда вуза предъявляет студентам специфические требования, выполнение которых во многом зависит от их умения строить общение, эффективно реализовать свои коммуникативные способности и находить пути решения возни- кающих трудностей и проблем [8]. При этом особенно важными остаются вопросы психологических механизмов адаптации студентов, поступивших в иногородние вузы, поскольку они в большей степени сталкиваются с необходимостью активного преобразования своей жизнедеятельности.

В-третьих, изучение общительности как базового свойства личности занимает значительное место в научной психологической литературе. К юношескому возрасту общительность приобретает огромное значение для раскрытия способностей и дальнейшего личностного и профессионального становления человека, является важным условием становления дружеских взаимоотношений и развития новообразований личности. В то же время общительность как целостное свойство личности недостаточно изучена, не систематизированы конкретные алгоритмы психологического анализа общительности [10].

В контексте рассматриваемой проблемы обращает на себя внимание системнофункциональный подход к анализу черт личности и индивидуальности, предложенный А.И. Крупновым [9–11]. Эвристический потенциал указанного подхода позволяет целостно проанализировать психологическое своеобразие возрастных, половых, этнопсихологических, социально-психологических проявлений общительности как целостного, системного образования, центральным «ядром» которого является стремление [6–7, 16]. Так, в мотивационно-смысловом аспекте стремление субъекта к проявлению общительности может различаться конкретными целями, установками и намерениями, направленностью мотивации, степенью осознанности и понимания общительности, а также сферой приложения данного свойства личности. В инструментально-динамическом аспекте стремление к проявлению общительности может отличаться силой, интенсивностью и частотой, типом волевой регуляции, характером переживаний, а также особенностями проявления в проблемных ситуациях.

Таким образом, общительность в контексте системно-функционального подхода рассматривается как система устойчивых мотивационно-смысловых и инструментальностилевых характеристик, обеспечивающих состояние готовности и стремления субъекта к межличностному взаимодействию.

Целью данного исследования является выявление специфических особенностей проявления общительности иногородних студентов на разных этапах социально-психологической адаптации в вузе.

Организация и методы исследования

Исследование проводилось на базе психологической службы ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет» в 2007–2008 гг. В исследовании приняли участие 195 обучающихся в университете иногородних студентов в возрасте 17–20 лет, в том числе: 65 человек – студенты 1-го курса (на этапе 2-го семестра обучения), 75 человек – студенты 2-го курса (на этапе 4-го семестра обучения) и 55 человек – студенты 3-го курса (на этапе 6-го семестра обучения).

Оценка уровня адаптированности студен- тов проводилась с помощью русифицированного варианта методики диагностики социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда [13]. Для диагностики характеристик общительности применялась методика «Бланковый тест – общительность», разработанная А.И. Крупновым [10]. Достоверность различий полученных показателей адаптированности и общительности студентов оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Для оценки взаимосвязей психологической структуры общительности с показателями адаптированности был проведен корреляционный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

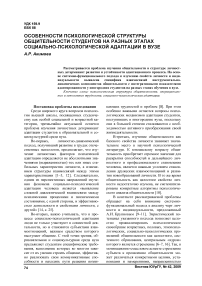

Результаты сравнительного анализа выраженности значений содержательно-смысловых и инструментально-динамических компонентов общительности свидетельствуют о наличии как сходства, так и различия в показателях исследуемых выборок студентов (рис . 1).

Во всех группах испытуемых выявляется сходство значений содержательно-смысловых компонентов общительности, характеризующихся преобладанием установочно-целевой направленности в локусе личностно-значимых целей и мотивировки преимущественно социоцентрического характера. Следовательно, общительность студентов в целом обусловлена высокой направленностью на удовлетворение своих планов и желаний. Она мотивируется прежде всего необходимостью участия в общих делах группы, стремлением наладить дружеские взаимоотношения и желанием

Рис. 1. Графическое изображение переменных общительности студентов разных курсов

глубже познать других людей. В целом общительность студентов нацелена и на предметно-деятельностную сферу (учебную, профессиональную и бытовую), и на субъектную сферу личностного саморазвития и самосовершенствования.

В то же время обнаруживаются различия в значениях показателей инструментальнодинамического блока общительности.

Так, у студентов первого курса эмоциональные и рефлексивно-оценочные признаки общительности имеют самые высокие значения. При этом для первокурсников характерно наличие операциональных и личностных затруднений в общительности. Для студентов второго курса характерны аэнергичности динамического компонента общительности, минимальная выраженность стеничности и асте-ничности ее эмоционального компонента, а также интернальности регуляторного компонента общительности. Следовательно, для второкурсников в меньшей степени характерна избирательность контактов. В то же время они также менее эмоциональны в переживании положительных переживаний, контролируют проявление отрицательных эмоций и характеризуются минимальной личной инициативой в общении. У студентов третьего курса наиболее выражены энергичность динамического компонента и интернальность регуляторного компонента общительности. Как следствие, они более контактны, склонны считать себя ответственными за отношения с окружающими и инициативными в общении.

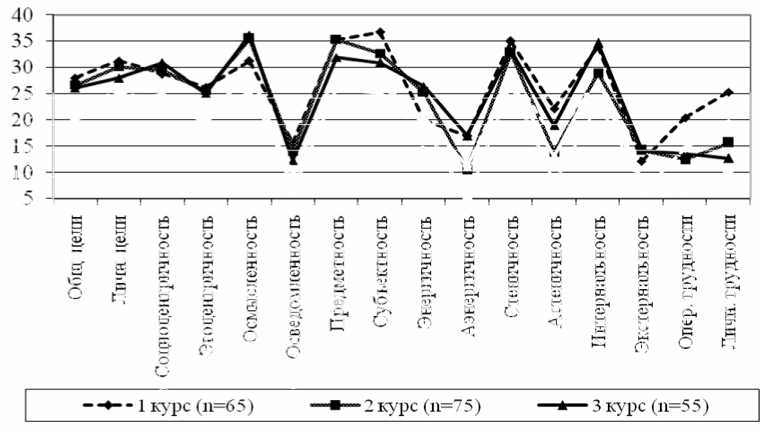

Интегративные показатели социально- психологической адаптации студентов исключают возможность однозначной интерпретации и соотнесение выраженности переменных в виде простейшей дихотомии «адаптация – дезадаптация». Поэтому полученные данные интерпретировались в соответствии с предложенной А.А. Реаном [15, с. 79] системой показателей и критериев их оценки: 1) уровень социального самочувствия (внутренний критерий); 2) характер активности по отношению к среде (внешний критерий); 3) степень согласованности личности и среды (интеграция внутреннего и внешнего критериев адаптации). Результаты анализа представлены на рис. 2.

В группе первокурсников социальное самочувствие в минимальной степени характеризуется показателями самопринятия, а характер внешней активности обусловлен максимальным значениями принятия других. Личная согласованность с внешним окружением характеризуется максимальным уровнем эскапизма и минимальным значением адаптивности. Таким образом, первокурсники в большей степени демонстрируют доброжелательное, теплое отношение к окружающим и готовность принимать каждого. При этом студенты чаще испытывают опасение по поводу собственной открытой и смелой позиции, стремятся избегать проблем и в лучшем случае – просто не думают о них.

Студенты второго курса при оценке социального самочувствия в минимальной степени отмечают наличие эмоционального комфорта и интернальности, стремления к доминирова-

Рис. 2. Графическое изображение показателей социально-психологической адаптации у студентов разных курсов

нию и принятия других. Второкурсники реже проявляют желание раскрываться перед другими и в большей степени характеризуются сдержанными, замкнутыми и сосредоточенными на себе. При этом они чаще других пребывают в растерянности и чувствуют неуверенность в себе, с трудом принимают решение и в большинстве случаев сомневаются в его правильности. У студентов третьего курса отмечаются максимальные значения показателей самопринятия, эмоционального комфорта и интернальности, а характер их внешней активности проявляется в стремления к доминированию. При этом только у этой группы студентов отмечается максимальный по всей выборке уровень адаптивности и минимальный уровень – эскапизма. Как следствие, третьекурсники в большей степени чувствуют себя деятельными, энергичными и инициативными. Они предъявляют к себе более высокие требования и стараются полагаться на свои силы, не рассчитывая на чью-то помощь. Студенты этой группы чаще характеризуют себя настойчивыми, честолюбивыми и неравнодушными к успеху и в том, что для них существенно, стараются быть среди лучших.

Результаты корреляционного анализа соотношений инструментально-динамических компонентов общительности с показателями адаптированности студентов свидетельствуют о наличии тесных положительных взаимосвязей между гармоническими переменными динамического и эмоционального компонента. Кроме того, во всех исследуемых выборках получены отрицательные взаимосвязи показателей шкал оценки адаптированности с агармони-ческими переменными динамического, эмоционального и рефлексивно-оценочного компонентов общительности. Выявлены специфические картины корреляционных плеяд. Так, картина корреляционных взаимосвязей в выборке студентов первого курса проявляется в концентрации корреляционных плеяд, в первую очередь – показателей регуляторного и рефлексивно-оценочного компонентов общительности вокруг показателей адаптированности. Качественный состав корреляционных пар и плеяды в целом позволяет получить более содержательную характеристику взаимосвязей исследованных показателей. Так, полученные прямые связи переменных интернальности (r= 0,27; ρ≤0,05) и экстернальности (r= 0,34; ρ≤0,01) с показателем принятия других свиде тельствует о том, что повышение выраженно- Серия «Психология», выпуск 7

сти активного и пассивного типа саморегуляции общительности одинаково сопровождается повышением стремления студентов к доброжелательным и дружественным отношениям с окружающими, проявляющейся готовностью первокурсников к определенной «терпимой» реакции и принятию других в социальном взаимодействии. Полученные данные в целом согласуются с результатами ранее выполненных исследований [например, 15, с. 227].

В то же время обнаруженные отрицательные корреляции обеих переменных регуляторного компонента общительности с показателями самопринятия (r= –0,42; ρ≤0,001 и r= –0,46; ρ≤0,001 соответственно), эмоционального комфорта (r= –0,44; ρ≤0,001 и r= –0,39; ρ≤0,01) и адаптивности (r= –0,43; ρ≤0,001 и r= –0,42; ρ≤0,001) означают, что описанная выше несформированность регуляторной сферы общительности сопровождается снижением эмоционального благополучия первокурсников на фоне удовлетворительных социального самочувствия и степени внутриличностной согласованности с внешним окружением.

Только в этой группе получены тесные согласованные изменения показателей шкалы личностных трудностей с показателями само-принятия (r= –0,45; ρ≤0,001) и принятия других (r= –0,37; ρ≤0,01), а также с показателем эскапизма (r= 0,35; ρ≤0,01). Следовательно, наличие трудностей, связанных с проявлением неловкости, смущения или опасения оказаться в центре внимания группы, сопровождается, с одной стороны, снижением положительного отношения студентов как к себе, так и к другим; а с другой стороны – повышением выраженности внутренней скованности, несвободы и стремления избегать проблем.

В целом полученные данные указывают на диалектический характер противоречивости «вхождения» иногородних первокурсников в новое для них образовательное и социокультурное пространство, когда необходимость выполнения специфических требований не всегда соответствует потенциальным возможностям студентов из-за недифференцированной сферы приложения регуляторных характеристик и наличия личностных трудностей в способах реализации общительности.

Показатели корреляционных взаимосвязей между показателями шкал методик СПА и «Бланковый тест общительности» в выборке студентов второго курса отражают наличие связи между показателями адаптированности 77

и агармоническими признаками динамического, эмоционального и рефлексивнооценочного компонентов общительности. Так, показатели по шкале астеничности положительно соотносятся с показателями самопри-нятия (r= 0,39; ρ≤0,01), интернальности (r= 0,37; ρ≤0,01), принятия других (r= 0,47; ρ≤0,001) и адаптивности (r= 0,36; ρ≤0,01); показатели по шкале экстернальности – с показателем эмоционального комфорта (r= 0,37; ρ≤0,01); показатели операциональных трудностей – с показателями самопринятия (r= 0,29; ρ≤0,05) и эмоционального комфорта (r= 0,38; ρ≤0,01). Следовательно, указанный агармони-ческий комплекс свидетельствует об отсутствии сбалансированности инструментальностилевой подсистемы общительности у второкурсников.

Более того, выявленные положительные взаимосвязи показателей шкалы энергичности (r= 0,40; ρ≤0,001), стеничности (r= 0,38; ρ≤0,01), интернальности (r= 0,35; ρ≤0,01) и операциональных трудностей (r= 0,46; ρ≤0,001) с показателями шкалы эскапизма. Таким образом, высокая контактность, положительные эмоции и личная активность в общении, как и наличие дефицита способов реализации общительности приводят к повышению мотивации второкурсников к избеганию проблем.

В выборке студентов третьего курса получено согласованное положительное изменение показателей по шкале энергичности с показателями шкал самопринятие (r= 0,47; ρ≤0,001), эмоциональный комфорт (r= 0,39; ρ≤0,01) и интернальность (r= 0,36; ρ≤0,01). Следовательно, чем ярче выражены интенсивность, постоянство и частота реализации общительности, легкость и непринужденность в нахождении способов общения, тем сильнее у студентов проявляются чувство удовлетворенности собой, состояние эмоционального благополучия и способность к внутреннему самоконтролю за результатами своей жизнедеятельности. В свою очередь, установлены взаимосвязи показателей шкал интернально-сти, с одной стороны, и шкал самопринятия (r= 0,29; ρ≤0,05), доминирования (r= 0,30; ρ≤0,05) и адаптивности (r= 0,37; ρ≤0,01) положительного характера и с показателем эскапизма (r= –0,36; ρ≤0,01), с другой. Эти данные свидетельствуют о том, что активная саморегуляция общительности согласованно сопровождается повышением самооценки студентов и оценки степени соответствия их потенциальных возможностей требованиям окружающего пространства.

В целом у студентов третьего курса отмечается тенденция гармонизации взаимосвязанности систем общительности и социальнопсихологической адаптации.

Выводы

-

1. Сравнительный анализ корреляционных структур показателей шкал методик социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда и «Бланковый тест общительности» А.И. Крупнова у студентов разных курсов позволяет говорить о том, что процесс адаптации связан с проявлениями сложной многоуровневой системы общительности как психологической структуры в динамике ее развития.

-

2. Качественный анализ корреляционных плеяд показателей указанных методик свидетельствует, что показатели динамической и эмоциональной характеристик общительности сопровождаются повышением самооценки уровня социально-психологической адаптации, а показатели операциональных и личностных трудностей реализации общительности – снижением показателей уровня адаптации.

Таким образом, применение системнофункционального подхода к исследованию свойств личности и индивидуальности позволяет, с одной стороны, наиболее полно рассмотреть общительность как многокомпонентное, целостное образование в единстве мотивационно-смысловых и регуляторнодинамических характеристик, а с другой – выявить специфику структурной организации общительности иногородних студентов на разных этапах социально-психологической адаптации к образовательному и социокультурному пространству в вузе.

Список литературы Особенности психологической структуры общительности студентов на разных этапах социально-психологической адаптации в вузе

- Абульханова-Славская, К.А. Стратегии жизни/К.А. Абульханова-Славская. -М.: Мысль, 1991. -300 с.

- Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 т./Б.Г. Ананьев. -М.: Педагогика, 1980.

- Анцыферова, Л.И. К психологии личности как развивающейся системы/Л.И. Анцыферова//Психология формирования и развития личности. -М.: Наука, 1981. -С. 4-8.

- Барабанщиков, В.А. Системная организация и развитие психики/В.А. Барабанщиков//Психологический журнал. -2003. -№ 1. -С. 29-45.

- Брушлинский, А.В. Проблема субъекта в психологической науке/А.В. Брушлинский//Психологический журнал. -1993. -Т. 14. -№ 6. -С. 3-15.

- Волк, М.И. Психологические особенности общительности старших школьников и студентов: автореф. дис.... канд. психол. наук/М.И. Волк. -М., 1996. -24 с.

- Закамская, Т.В. Сравнительная характеристика общительности у студентов и педагогов: автореф. дис.. канд. психол. наук/Т.В. Закамская. -М., 2007. -19 с.

- Гайсина, Л.Ф. Готовность студентов вуза к общению в мультикультурной среде/Л.Ф. Гайсина. -Оренбург, РИК ГОУ ОГУ, 2004. -113 с.

- Крупнов, А.И. Диагностика свойств личности и индивидуальности/А.И. Крупнов. -М., 1993. -78 с.

- Крупнов, А. И. Системная диагностика и коррекция общительности/А.И. Крупнов. -М.: РУДН, 2007. -131 с.

- Крупнов, А.И. Системно-диспози-ционный подход к изучению личности и её свойств/А.И. Крупнов//Вестник РУДН. Сер. «Психология и педагогика». -2006. -№ 1(3). -С. 63-73.

- Ломов, Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии/Б.Ф. Ломов. -М.: Наука, 1984. -444 с.

- Осницкий, Л. К. Определение характеристик социальной адаптации/Л.К. Осницкий//Журнал практического психолога. -1998. -№ 1. -С. 34-38.

- Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы/отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. -М.: ИП РАН, 2007. -624 с.

- Реан, А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика/А.А. Реан. -СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. -479 с.

- Шляхта, Д.А. Индивидуально-типические особенности активности личности в коммуникативной, волевой и познавательной сферах: автореф. дис.. канд. психол. наук/Д.А. Шляхта. -М., 2008. -22 с.