Особенности распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных

Автор: Рябков Александр Михайлович, Степанова Елена Сергеевна, Муслумов Рустам Рафикович

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологические аспекты напряженности и конфликтологии

Статья в выпуске: 3 (90), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. В последние годы наблюдается все более широкое распространение криминальной субкультуры в российском обществе, особенно среди детей, подростков. Традиционно источником распространения элементов криминальной субкультуры считаются пенитенциарные учреждения, в том числе для несовершеннолетних. Целью исследования являлось выяснение особенностей распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних правонарушителей, в отношении которых исполняется уголовное наказание в виде лишения свободы или условного осуждения (без изоляции от общества), а также находящихся под следствием. Материалы и методы. Исследованием было охвачено 23 воспитательные колонии, 118 следственных изоляторов, а также 80 уголовно-исполнительных инспекций, всего в исследовании приняли участие 3020 подростков, из них 1088 несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии, 815 - содержащихся в следственном изоляторе и 1117 - состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В исследовании использовалась авторская анкета, включающая 19 вопросов. Результаты и обсуждение. В исследовании были выявлены элементы криминальной субкультуры, которые чаще всего встречаются у подростков, а также регионы с наиболее высоким уровнем распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних. Выводы. Подростки еще до попадания в места лишения свободы демонстрировали высокий уровень криминальной зараженности. В качестве источников распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних в настоящее время на первый план выступают интернет и социальные сети.

Криминальная субкультура, криминальная зараженность, арестантский уклад, несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые, осужденные, уголовно-исполнительная система

Короткий адрес: https://sciup.org/149140753

IDR: 149140753 | УДК: 159.9.075 | DOI: 10.24412/1999-6241-2022-390-291-297

Текст научной статьи Особенности распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных

Alexander M. Ryabkov 1, senior psychologist of the interregional Department of Psychological work; ;

Rustam R. Muslumov 1, Candidate of Sciences (in Psychology), Associate-Professor, leading analyst of the interregional Department of Psychological work; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. В последние годы наблюдается все более широкое распространение криминальной субкультуры в российском обществе, особенно среди детей и подростков. В образовательных организациях периодически фиксируются случаи правонарушений, совершаемых подростками, придерживающимися криминальной идеологии [1–3]. В связи с высоким социальным значением проблемы распространения криминальной субкультуры в контексте развития российского общества к ней обращено пристальное внимание руководства Федеральной службы исполнения наказаний России (далее — ФСИН России). Оно направлено на изучение данного феномена и выработку мероприятий по профилактике криминальной зараженности, особенно среди несовершеннолетних, находящихся в учреждениях ФСИН России и состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (далее — УИИ). По мнению ряда авторов, следование криминальной субкультуре при попадании в места лишения свободы закрепляет у несовершеннолетних недостаток критического отношения к себе и другим, позитивную оценку своих асоциальных поступков, что затрудняет усвоение конструктивных ценностных ориентаций, социально-положительных установок [4, с. 118].

Вызывает опасение популяризация в последние годы среди молодежи наиболее радикального неформального объединения несовершеннолетних, пропагандирующего криминальные ценности, — АУЕ (арестантский уклад един), в особенности в таких регионах, как Забайкалье, Бурятия, Краснодарский край, г. Чита [5, с. 69]. Названное объединение представляет высокую опасность в рамках проблемы распространения криминальной субкультуры в пенитенциарных учреждениях и требует повышенного внимания в целях предотвращения вовлечения в данное движение новых участников. Важным шагом на пути борьбы с указанным явлением в России стало признание АУЕ экстремистской организацией решением Верховного Суда России от 17 августа 2020 г.

В исследовании ставилась задача рассмотреть степень вовлечения несовершеннолетних в криминальную субкультуру, провести анализ каналов ее распространения и отразить потенциал подверженности несовершеннолетних воздействию негативных культурных образцов.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. В зарубежной науке одним из первых исследователей криминальной субкультуры был Д. Клеммер, который показал, что у людей, попавших в места лишения свободы, традиционные верования, отношения и ценности замещаются культурными ценностями тюрьмы и стиля жизни осужденных. Лишенные свободы усваивают нормы тюремной жизни и способы жизнедеятельности внутри социальной системы заключенных [6]. Американский социолог Р. Мертон в 1938 г. опубликовал статью «Социальная структура и аномия», где доказывается, что основной причиной преступности является противоречие между ценностями, на достижение которых нацеливает общество, и возможностями их достижения по установленным обществом правилам [7, с. 167]. Р. Клауорд и Л. Оулин объясняют причины криминальной субкультуры отличием ценностей низших слоев от ценностей среднего класса, лежащих в основе кодексов и законов общества. Такой конфликт приводит к тому, что ценности низшего класса автоматически ведут к нарушениям закона [8, с. 145].

В отечественной психологической науке криминальной субкультуре несовершеннолетних уделяется большое внимание. Наиболее известный исследователь в этой области В. Ф. Пирожков описал криминальную субкультуру учащихся-подростков и юношей (1992). В современной отечественной науке исследуются следующие проблемы в области криминальной субкультуры: влияние криминальной субкультуры на становление личности подростков (Н. Л. Денисов, 2002; О. Н. Волоскова, В. В. Болотова, 2010; В. С. Мухина, В. С. Басюк, В. М. Проценко, 2013; М. И. Кошева, Е. А. Краюшкина, 2019); совершенствование профилактики криминальной субкультуры среди несовершеннолетних (А. А. Федосеева, 2007; В. М. Поздняков, 2015; П. Ю. Аксенова, Н. А. Полянин, Ю. М. Филиппова, 2016; О. Б. Шредер, 2018); противодействие популяризации криминальной субкультуры среди молодежи (Е. А. Антонян, Е. А. Борисов, 2017); совершенствование диагностики криминогенности личности (В. М. Труш, Н. Д. Гомонов, В. П. Тимохов, 2020).

Специфика отечественной криминальной субкультуры, в отличие от зарубежной, заключается еще и в ее самобытности. Аналогов в западном мире российская тюремная субкультура, основанная на «тюремном законе», не имеет [9, с. 14]. В зарубежной практике это средство отождествления себя с преступной бандой, характеристика, свойственная семье, так называемой мафиозной группе. В России же столкновение несовершеннолетних с криминальной субкультурой становится по заражающему потенциалу более массовым, обладает значительной эмоциональной вовлеченностью в преступные сообщества.

Стоит отметить тенденции к возрастанию роли современных технологических средств распространения информации о криминальных сообществах, дефицит исследований актуальных путей и средств ее популяризации среди несовершеннолетних в воспитательных колониях (далее — ВК), следственных изоляторах (далее — СИЗО) и уголовно-исполнительных инспекциях (далее — УИИ). На текущий момент недостаточно массовых исследований в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Наша работа призвана восполнить обозначенные пробелы.

Материалы и методы

Сотрудниками межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России по Свердловской области в соответствии с поручением ФСИН России от 14 января 2020 г. было проведено исследование состояния распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних, находящихся в сфере деятельности уголовно-исполнительной системы.

В качестве метода исследования выступило анкетирование. В исследовании участвовали 23 воспитательные колонии, 118 следственных изоляторов, 80 уголовно-исполнительных инспекций, всего было охвачено 3020 подростков, из них 1088 несовершеннолетних, отбывающих наказание в ВК, 815 — содержащихся в СИЗО и 1117 — состоящих на учете в УИИ. Была использована авторская анкета, включающая 19 вопросов, ответы на которые раскрывают отношение респондентов к различным элементам криминальной субкультуры. Анкета была направлена психологам структурных подразделений всех территориальных органов ФСИН России, которые провели анкетирование несовершеннолетних, находящихся в их учреждениях. Первичная обработка анкеты и анализ посредством методов математической статистики были выполнены в программе MS Excel.

Результаты и обсуждение

Согласно данным опроса значительная доля подростков еще до попадания в поле зрения пенитенциарного ведомства характеризовалась высоким уровнем девиантности поведения (наличие татуировок, следование криминальным традициям и нормам, лояльность и готовность реализовывать их в своих действиях, раннее знакомство с психоактивными веществами). Большинство из них имели опыт употребления табачных изделий (69%), а также алкоголя (47%), наркотических (12%) и токсических веществ (5%). Татуировки с криминальной символикой в наличии у 7% опрошенных. Используют жаргон в неформальном общении с родственниками, друзьями, другими подростками 39% анкетированных, наиболее высока доля таких несовершеннолетних среди содержащихся в СИЗО (51%) и состоящих на учете в УИИ (48%), в ВК таких подростков значительно меньше (21%).

Указали на то, что слушали музыкальные произведения, пропагандирующие тюремную романтику, 35% опрошенных подростков. Больше всего таких несовершеннолетних в СИЗО — 49%, меньше всего в ВК — 27%, среди состоящих на учете в УИИ — 32%.

Согласно полученным ответам значительная часть респондентов достаточно лояльно воспринимают движение АУЕ: «знают и относятся к нему нейтрально» (ВК — 16%, СИЗО — 27%, УИИ — 35%), «периодически пользуются элементами субкультуры» (соответственно 2%, 9% и 6%), «активно поддерживают движение АУЕ» (1%, 4% и 1%).

Расчет критерия φ* — угловое преобразование Фишера — позволяет сделать вывод, что доля разделяющих нормы и ценности криминальной субкультуры и движения АУЕ среди несовершеннолетних, отбывающих наказание в ВК, ниже, чем среди содержащихся в СИЗО (φ=6,18; ρ≤0,01) и состоящих на учете в УИИ (φ=10,58; ρ≤0,01).

Среди подростков, отбывающих наказание, не связанное с изоляцией от общества, наибольшая доля лиц, ответивших, что поддерживают правила АУЕ, отмечается в таких регионах, как Алтайский край (41%), республики Марий Эл (30%), Татарстан (23%), Алтай (22%), Иркутская область (14%).

Источником информации о движении АУЕ и криминальной субкультуре, согласно ответам респондентов, являются, прежде всего, социальные сети и интернет (38%). Узнали о криминальной субкультуре и АУЕ «от друзей и знакомых» 40% опрошенных, а «от других осужденных в местах лишения свободы» — только 10% (рис. 1).

Рис. 1. Источники информации о криминальной субкультуре, n=3020

( Fig. 1. Sources of Information about the Criminal Subculture, n=3020)

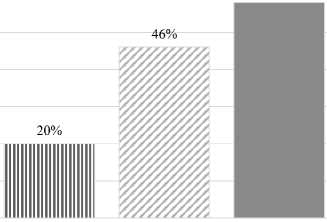

На следование несовершеннолетних неофициальным (криминальным) «законам», «нормам» и «традициям» в ВК указали 20% респондентов, в СИЗО — 46%, в то время как среди подростков, состоящих на учете в УИИ, эта доля достигает 58% (рис. 2).

58%

Рис. 2. Показатели распространенности криминальных правил среди несовершеннолетних, n=3020 ( Fig. 2. Values of Juveniles’ using Criminal Rules, n=3020)

ВК СИЗО УИИ

Можно говорить, что среди опрошенных достаточно высок уровень распространения криминальной субкультуры, при этом среди подростков, состоящих на учете в УИИ, он выше, чем среди несовершеннолетних, отбывающих наказание в ВК (φ=18,79; ρ≤0,01) и содержащихся в СИЗО (φ=12,07; ρ≤0,01).

Имеются респонденты, которые считают, что «криминальные нормы справедливее официальных» (в ВК — 2%, СИЗО — 7%, УИИ — 7%). Сомневаются в ответе на этот вопрос 44% содержащихся в ВК, 43% — в СИЗО; 50% несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ. Данные показатели также свидетельствуют о лояльном отношении подростков, совершающих преступления, к криминальным нормам как альтернативе социально одобряемым ценностям.

Согласно результатам исследования опрошенным несовершеннолетним свойственны следующие элементы криминальной субкультуры:

-

— обращение друг к другу по прозвищам (ВК — 8%, СИЗО — 35%, УИИ — 52%);

-

— использование жаргона (ВК — 2%, СИЗО — 19%, УИИ — 23%);

-

— прослушивание музыкальных произведений, пропагандирующих тюремную романтику (ВК — 1%, СИЗО — 2%, УИИ — 15%);

-

— игры «под интерес» (СИЗО — 3%, УИИ — 14%);

-

— деление осужденных по статусам (ВК — 1%, СИЗО — 7%);

-

— ритуалы для новичков (ВК — 1%, СИЗО — 3%);

-

— нанесение татуировок с криминальной символикой (СИЗО — 1%, УИИ — 7%);

-

— использование текстов, изображений, порочащих законную деятельность (СИЗО — 2%, УИИ — 4%).

Можно отметить, что распространение элементов криминальной субкультуры выше в СИЗО и среди подростков, состоящих на учете в УИИ, чем в ВК. Причиной этого может являться тот факт, что в ВК организована целенаправленная работа по предотвращению популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних.

На вопрос, где чаще встречаются неофициальные (криминальные) «нормы» и «традиции», респонденты ответили следующим образом: «в следственном изоляторе» — 29%, «в изоляторе временного содержания» — 13%, «в общеобразовательных организациях» — 12%, «в специализированных учебных заведениях закрытого типа» — 11%, «при этапировании» — 10%.

Изучение вопроса, что, по мнению самих несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных (далее — ПОО), в наибольшей мере способствует отказу от соблюдения неофициальных (криминальных) «норм», «традиций», показало следующие результаты: «режим в учреждении» (37%), «положительное влияние членов семьи» (33%), «обучение в школе» (22%), «наличие хобби и интересов» (21%), «влияние друзей на свободе» (16%), «участливое отношение сотрудников» (15%), «занятость на производстве» (14%). Таким образом, для предотвращения процесса распространения криминальной субкультуры среди ПОО важнейшую роль играют сотрудники учреждения и семья. Поддержание режима в учреждении, проведение воспитательной работы с несовершеннолетними, а также привлечение родственников подростков для работы с ними по формированию социально приемлемых ценностей, жизненных целей и установок на правопослушное поведение являются основой общепрофилактической работы по предупреждению распространения криминальной субкультуры в подразделениях ФСИН России.

На вопрос, как, с точки зрения несовершеннолетних ПОО, к элементам криминальной субкультуры относятся сотрудники, непосредственно работающие с ними, абсолютное большинство опрошенных ответили, что «отрицательно и пресекают ее использование»:

78% подростков, содержащихся в ВК; 73% — в СИЗО; 57% — состоящих на учете в УИИ. Считают, что сотрудники «относятся к криминальной субкультуре отрицательно, но понимают, что искоренить ее невозможно», 4% — в ВК, 14% — в СИЗО, 18% — в УИИ. Отмечают, что сотрудники «относятся к криминальной субкультуре терпимо, как к необходимому для этой среды явлению», 2% — в ВК, 5% — в СИЗО, 9% — в УИИ.

В исследовании выявлена взаимосвязь между ответами на вопрос об отношении сотрудников учреждений и самих несовершеннолетних ПОО к элементам криминальной субкультуры. Расчет коэффициента корреляции Пирсона показал, что чем чаще в подразделении встречаются ответы, что «криминальные нормы справедливее официальных», тем чаще несовершеннолетние указывают на то, что «сотрудники относятся к криминальной субкультуре отрицательно, но понимают, что искоренить ее невозможно» (r=0,73; ρ≤0,01) либо «не видят необходимости отказываться от криминальных норм» (r=0,65; ρ≤0,01). И наоборот, чем чаще несовершеннолетние выбирали ответ, что «сотрудники отрицательно относятся к криминальной субкультуре, пресекают любое использование ее элементов», тем чаще они выбирали ответы, что «не считают криминальные нормы справедливее официальных законов» (r=0,87; ρ≤0,01), а также чаще отмечали положительную роль в отказе от соблюдения неофициальных «законов» и норм «режима в учреждении» (r=0,84; ρ≤0,01) и «обучения в школе» (r=0,79; ρ≤0,01).

Таким образом, лояльное отношение сотрудников к использованию элементов криминальной субкультуры несовершеннолетними способствует распространению данного явления в учреждениях ФСИН России. Напротив, устойчивая профессиональная позиция и развитое профессиональное самосознание сотрудника, просо-циальная и правовая направленность являются эффективными способами решения проблемы криминальной зараженности несовершеннолетних, попавших в поле зрения уголовно-исполнительной системы.

Среди основных факторов, способствующих вовлечению несовершеннолетних в криминальную субкультуру, исследователи выделяют антиобщественное поведение семьи, наличие судимых родственников, проживание или времяпрепровождение в неблагополучных районах города с устойчивыми преступными традициями [10, с. 291], принадлежность к уличным неформальным группировкам несовершеннолетних и лиц молодежного возраста [11, с. 23]. Кроме того, наблюдаемая в последние несколько лет тенденция к романтизации образа преступника в художественных фильмах и сериалах, показываемых по телевидению, в передачах и ток-шоу, может стать фактором, детерминирующим преступления [12, с. 53]. В нашем исследовании мы видим, что к каналам распространения криминальной субкультуры в среде подростков в настоящий период добавляются интернет и социальные сети.

В ходе проведенного исследования выявлено, что большая часть несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных так или иначе вовлечена в криминальную субкультуру. Сотрудники правоохранительных органов при характеристике степени вовлечения человека в криминальную субкультуру часто используют термин «криминальная зараженность». Основываясь на данном исследовании и опыте работы в пенитенциарных учреждениях, мы определяем «криминальную зараженность» как личностную особенность, характеризующую вовлеченность несовершеннолетнего в криминальную (тюремную) субкультуру и выраженную: 1) в сформированной системе знаний об элементах криминальной (тюремной) субкультуры; 2) принятии и разделении криминальных (тюремных) норм, традиций и ценностей; 3) следовании им в своем поведении, а также дальнейшем транслировании их в межличностном взаимодействии [13, с. 133].

Общепризнанным фактом является то, что криминальная субкультура представляет собой одно из средств распространения преступности, поэтому ее ранняя диагностика является важной частью функционирования уголовно-исполнительной системы. Разработка валидных и надежных средств оценки степени вовлеченности подростков в криминальную субкультуру становится актуальной задачей психологической службы ФСИН России.Проведенное исследование легло в основу создания опросника криминальной зараженности несовершеннолетних, который направлен на выявление подростков с признаками криминальной зараженности на этапе поступления в следственные изоляторы и воспитательные колонии для своевременной организации мероприятий частной профилактики и нивелирования процессов криминализации среди них [14]. Методика разработана сотрудниками межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН по Свердловской области и апробирована психологами учреждений территориальных органов ФСИН России. Полученные результаты представляют актуальную информацию об уровне криминальной зараженности несовершеннолетних в уголовно-исполнительной системе.

Выводы

Исследование показало, что в настоящее время в распространении криминальной субкультуры можно выделить следующие тенденции:

-

1. Среди элементов криминальной субкультуры наиболее распространенными в среде несовершеннолетних ПОО являются использование жаргонизмов (39%), прослушивание музыкальных произведений, романтизирующих криминальную субкультуру (35%), использование прозвищ (31%).

-

2. Чаще всего несовершеннолетние заражаются элементами криминальной субкультуры еще до попадания в места лишения свободы (79%), обладая зна-

- ниями о криминальных понятиях, представлениями о социальной структуре в группах осужденных и т. д.

-

3. Среди каналов распространения криминальной субкультуры в среде подростков все большую роль играют интернет и социальные сети (38%).

-

4. Подростки, попавшие в СИЗО (φ=6,18; ρ≤0,01) и состоящие на учете в УИИ (φ=10,58; ρ≤0,01), имеют более лояльное отношение к криминальной субкультуре, чем несовершеннолетние, отбывающие наказание в ВК.

-

5. Большинство опрошенных (69%) указывают на негативное отношение сотрудников, работающих с ними, к использованию элементов криминальной субкультуры несовершеннолетними ПОО.

-

6. Выявлено наличие прямой взаимосвязи (r=0,87; ρ≤0,01) между отношением сотрудников

учреждений к криминальной субкультуре и уровнем криминальной зараженности несовершеннолетних в них.

Перспективы. Результаты исследования криминальной зараженности несовершеннолетних в уголовно-исполнительной системе могут быть полезны в оценке факторов и условий, способствующих распространению криминальной субкультуры не только среди несовершеннолетних, находящихся в учреждениях ФСИН России, но и среди других подростков нашей страны. Дальнейшее изучение проблемы распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних будет направлено на исследование уровня криминальной зараженности обучающихся образовательных учреждений.

Список литературы Особенности распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных

- Дворянсков И. В., Панфилов Е. Е. Криминальная субкультура несовершеннолетних как девиантогенный фактор // Криминальные реалии, реагирование на них и закон / под ред. проф. А. И. Долговой. М., 2018. С. 225-233.

- Меняйло Д. В., Иванова Ю. А., Меняйло Л. Н. АУЕ — криминальное молодежное движение: сущность и способы распространения // Вестник Московского университета МВД России. 2019. №. 3. С. 107-111.

- Семочкина А. А. АУЕ — как фактор криминализации несовершеннолетних и их активного противопоставления государству и обществу // Вестник экономической безопасности. 2020. №. 6. С. 154-158.

- Вэтра А. В., Ганишина И. С., Марьин М. И. Психологические особенности самоотношения несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления // Психология и право. 2022. Т. 12, №. 1. С. 91-102.

- Шредер О. Б. Профилактика деструктивных явлений и проявлений криминальной субкультуры среди несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях // Прикладная юридическая психология. 2018. № 3(44). С. 68-79.

- Clemmer D. The Prison Community. Boston, 1940. 341 p.

- Иншаков С. М. Зарубежная криминология : учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М., 2003. 383 с.

- Верон Ф. Введение в криминологию : учебник. М., 1980. 312 с.

- Шемякина В. В. Криминальная субкультура в современной России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. 24 с.

- Минстер М. В. Современные тенденции развития криминальной субкультуры и ее негативное воздействие на преступность несовершеннолетних // Бюллетень науки и практики. 2017. №. 6(19). С. 290-299.

- Кузьмин С. И., Малетина Е. А. Классификация субкультурных отношений в криминальном сообществе // Пенитенциарная наука. 2019. Т. 13, №. 1. С. 21-28.

- Багаутдинова А. Р. Криминальная субкультура и масс-медиа // Научный вестник Омской академии МВД России. 2008. №. 4. С. 52-54.

- Рябков А. М, Степанова Е. С., Муслумов Р. Р. Разработка методики оценки уровня криминальной зараженности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в учреждениях УИС России // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Новокузнецк, 2021. С. 133-136.

- Рябков А. М., Степанова Е. С., Муслумов Р. Р. Разработка и апробация методики оценки криминальной зараженности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных // Прикладная юридическая психология. 2022. № 2(59). С. 77-86.