Особенности расселения населения Оренбургской области в бассейне реки Урал

Автор: Чибилв Александр Александрович, Мелешкин Дмитрий Сергеевич, Григоревский Дмитрий Владимирович, Чибилв А.А.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 3 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

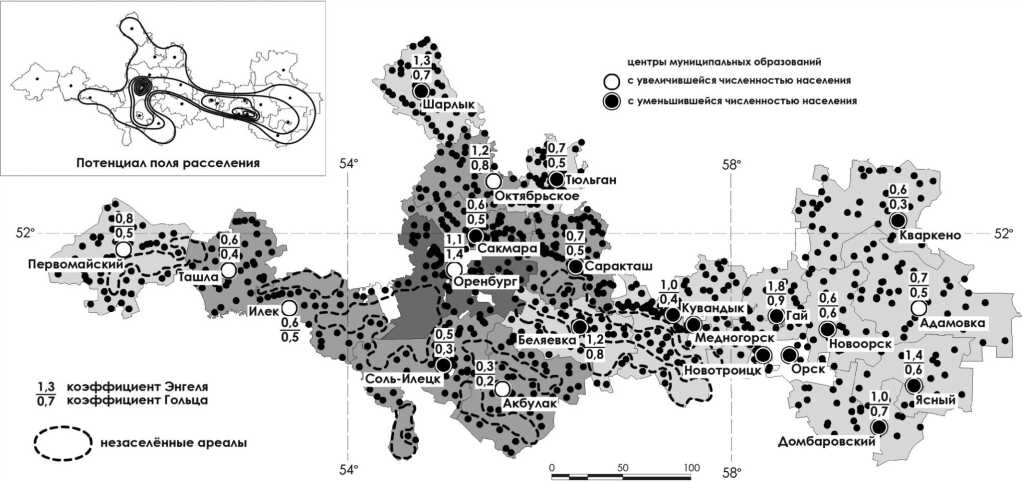

Одной из наиболее актуальных проблем экономико-географических и демографических исследований регионов степного пояса России является развитие сети сельских поселений. Территория бассейна реки Урал в пределах Оренбургской области, на которой проживает более 75% населения региона, выбрана авторами в качестве модельной для оценки трансформации системы расселения населения степной зоны России в последние десятилетия. В работе дана муниципально-территориальная характеристика региона, определена специфика сложившейся системы расселения, проведена группировка сельских населённых пунктов в зависимости от численности населения и пространственного распределения по территории. Выявлены и рассмотрены основные ареалы концентрации населения по транспортно-коммуникационным и ландшафтным осям: около 20% населённых пунктов сосредоточены вдоль 5 крупных автомагистралей, более 30% поселений приурочены к долинам 7 крупных рек. Для муниципальных образований (МО) рассчитаны коэффициенты Энгеля и Гольца, индексы концентрации населения, а для их центров показатели потенциала поля расселения. Построена картосхема, отражающая пространственное распределение сельских населённых пунктов, динамику плотности сельского населения и уровень транспортного развития муниципальных образований. На рассматриваемой территории за последние 10 лет произошло снижение плотности сельского населения на 4%. Наряду со сжатием сельского пространства и его поляризацией численность населения продолжает уменьшаться и на урбанизированных территориях - в 7 городах сокращение численности населения составило почти 60 тыс. человек. Сформулированы выводы и предложения по устойчивому развитию расселения в тесном взаимодействии опорного и природно-экологического каркасов расселения.

Население, расселение, сельские населённые пункты, бассейн реки урал, оренбургская область

Короткий адрес: https://sciup.org/143179140

IDR: 143179140 | DOI: 10.19181/population.2022.25.3.4

Текст научной статьи Особенности расселения населения Оренбургской области в бассейне реки Урал

В настоящее время тесное взаимодействие природной и антропогенной сред предъявляет новые требования к рациональному формированию и развитию систем расселения. В последние десятилетия при увеличивающейся антропогенной нагрузке на ландшафты в территориальной организации расселения активнее проявляются тенденции к трансформации системы расселения, острее проявляются потребности в формировании комфортной среды и сохранении ценных территорий природного окружения. В степной зоне особенно заметны эти процессы на территориях, прилегающих к крупным водным артериям, куда в последние 30 лет наблюдается стягивание населения с периферийных ареалов расселения.

Специфической особенностью Оренбургской области является расположение региона на южном стыке Европейской и Азиатской частей страны, на важных транспортных путях, на рубежах физико-географических, этнографических и исторических районов степного пояса России. Приграничное положение региона и трансграничный статус реки Урал накладывают дополнительную ответственность на исследователей, занимающихся решением проблемы депопуляции этих территорий. Процессы депопуляции на периферийных территориях (зачастую приграничных) и особенности сложившейся системы расселения населения, наблюдаемые в Оренбургской области, характерны и для других земледельческих постцелинных регионов (Саратовской, Челябинской, Курганской и Омской областей). Поэтому территорию Оренбургской области в пределах бассейна реки Урал можно рассматривать в качестве модельной для анализа сложившейся региональной системы расселения в степной зоне России, для оценки тенденций формирования и выявления предпосылок дальнейшего развития расселения.

В муниципально-территориальном отношении бассейн реки Урал в пределах Оренбургской области представлен 8 го- родскими округами и 15 муниципальными районами общей площадью 77,8 тыс. км2 (62,9% от площади области), на территории которых в 2021 г. проживало 1482 тыс. человек (76,3% населения региона). В масштабах трансграничного мезорегиона бассейна реки Урал [1] исследуемая территория занимает 8,4% территории, на которой проживает около 13% его населения. Характерной чертой системы расселения рассматриваемой территории являются сложившиеся цепочки поселений вдоль транспортно-коммуникационных и ландшафтных осей. Основу расселенческого каркаса составляют 8 городов с общей численностью 1003,0 тыс. человек и 14 сельских населённых пунктов в статусе центров муниципальных образований, в которых проживают 118 тыс. человек. На исследуемой территории в 884 сельских населённых пунктах (СНП) проживают 479 тыс. жителей — доля сельского населения на рассматриваемой территории не превышает 1/3. Средняя плотность сельского населения составляет не более 6,2 чело-век/км2. В последние 30 лет сельское расселение Оренбургской области активно изменяется, происходит сокращение сельских населённых мест и интенсивно развивается депопуляция сельского населения 1. Происходит поляризация системы сельского расселения, обусловленная, с одной стороны — концентрацией трудовых и социально-экономических ресурсов в центрах муниципальных образований, с другой стороны — увеличением площади невостребованных населением и хозяйственной деятельностью ареалов пространства.

Материалы и методы

Решение вопросов формирования адаптивных современным социально-экономическим и демографическим вызовам

¹ Оренбургская область в 1990–1995 годах. Статистический ежегодник.— Оренбург: Оренбургский областной комитет государственной статистики, 1996. Т. 1.— 150 с.; Муниципальные образования Оренбургской области / под ред. И. В. Паршина— Оренбург: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, 2021.— 215 с.; Росстат: [сайт].— URL: (дата обращения: 02.03.2022).

систем расселения, а также исследования проблем сжатия и поляризации пространства давно стали актуальными для российских регионов, о чём свидетельствует значительное количество научных публикаций конца XX — начала XXI века. Анализу причин сжатия географического пространства и его поляризации в сельской местности посвящены работы Пивоварова Ю. Л., Мироненко Н. С., Сорокина М. Ю. и Нефёдовой Т. Г. [2–4]. Изучением центр-периферийных процессов в рамках концепции «поляризованной биосферы» занимался Родоман Б. Б. [5]. Сивохип Ж. Т. и Падалко Ю.А. в работах, посвящённых оценке геодемографических факторов формирования современной системы расселения в бассейне реки Урал, рассматривали проблему её развития в контексте гидроэкологической безопасности [6; 7]. Пространственную оценку процессам поляризации СНП в своих работах проводили Валяев И. А. и Вознесенская А. Г. [8]. Тенденции изменения сельского расселения и его миграцию исследовали Нефёдова Т. Г., Мкртчян Н. В., Старикова А. В., Аверкиева К. В. [9–12].

В настоящей работе определены и использованы статистические методы, системный подход и методы регионально-сетевого анализа. Для составления базы данных использованы официальные статистические данные 2 . Выполнено геоинформационное картографирование с использованием программного комплекса MapInfo. Демаркация территории бассейна реки Урал в пределах Оренбургской области по пространственным данным проведена ранее [13]. Для оценки степени аккумуляции численности населения как показателя, характеризующего пространственное неравенство размещения населения [14, с. 64], был использован индекс его концентрации [15]:

ИК = 0,б £ ( X i - Yi ) , (1)

где X i — доля населения данной единицы в общем населении, %; Y i — доля площади той же единицы от общей площади территории исследования.

С точки зрения пространственного сосредоточения поселений были рассмотрены основные ареалы их концентрации вдоль транспортно-коммуникационных (автомагистрали) и ландшафтных (реки) осей размещения населения. При этом для транспортно-коммуникационных путей учитывались населённые пункты, удалённые от них не более чем на 5 км, а для ландшафтных — ареал рассмотрения находился в пределах речных долин. В разрезе МО для оценки уровня развития транспортной инфраструктуры были рассчитаны коэффициенты Энгеля и Гольца [16, с. 283; 17, с. 32]. Коэффициент Энгеля ( К э ) :

К э = , (2)

SN где L — общая длина транспортных путей, S — площадь территории, N — численность населения. Коэффициент Гольца (Kr):

К г = 4=, (3)

SP где L — общая длина транспортных путей, S — площадь территории, P — количество населённых пунктов. Основное различие между ними заключается в том, что коэффициент Энгеля рассчитан как отношение длины транспортных путей к численности населения, в то время как коэффициент Гольца — длины путей к количеству населённых пунктов, что демонстрирует более выверенную картину уровня развития транспортной инфраструктуры.

Для расчёта расселенческого потенциала крупных населённых пунктов территории исследования был использован метод расчёта потенциала поля расселения V i [18, с. 226]:

V i = N i + У " 1 — , (4)

^ j 2 R ij ’ V )

где N i — численность населения в населённом пункте, для которого рассчитывается потенциал поля расселения; N j — численность населения в j -том населённом пункте на данной территории; R ij — расстояние от i -го до j -го населённого пункта. Показатель потенциала для каждой рассчитанной административной единицы демонстрирует её потенциальный вес, который зависит от численности населения, удалённости относительно других на исследуемой территории и развития дорожной сети.

Результаты и обсуждение

На исследуемой территории проявляется значительная дифференциация развития сельской местности, которая характеризуется проявлением негативных гео-демографических процессов. Сокращение количества и людности сельских поселений, наряду с плотностью сельского населения являются наиболее явными показателями депопуляции сельской местности. Продолжительный отток сельского населения из 8 приграничных с Казахстаном муниципальных районов Оренбургской области в бассейне Урала характеризует эти территории как зону «медленного таяния» сети сельского населения [12, с. 828] и поляризации пространства. За последние 10 лет на этой территории сельское население сократилось на 13%, с 179,5 до 156,3 тыс. человек. На фоне естественной убыли и миграционного оттока в МО рассматриваемой территории происходят также естественные «перетоки» сельского населения между СНП.

На территории исследования диспропорции расселения населения выражены в концентрации населения в областном центре, а также на востоке области в Орско-Новотроицкой агломерации, совокупное число жителей которой составляет 360,8 тыс. человек. Наблюдаемые диспропорции подтверждаются рассчитанным индексом концентрации, который для муниципальных образований Оренбургской области в пределах бассейна реки Урал составляет 23,6%, что свидетельствует о неравномерности размещения населения.

Помимо локальных центров ведущую роль в формировании расселенческого каркаса играет сеть дорог федерального и регионального значения с населёнными пунктами, примыкающими непосредственно или незначительно удалёнными от крупных транспортных осей. В МО бассейна реки Урал (районах и городских округах) из 892 населённых пунктов местоположения 173 населённых пунктов (20%) приурочены (в удалении до 5 км) к крупным магистралям. В них проживают 1,01 млн человек, что составляет почти 70% проживающего в бассейне Урала населения Оренбургской области. Такая концентрация населения обусловлена в первую очередь прохождением автомагистралей через 2 крупнейших города — Оренбург и Орск, совокупное население которых составляет более 50% от населения территории.

Асимметрию транспортной доступности территории демонстрируют и рассчитанные индексы Энгеля и Гольца (табл. 1, стб. 9 и 10). Наиболее обеспеченными дорогами общего пользования по индексу Гольца являются Оренбургский (1,4), Беляевский (0,8), Октябрьский (0,8) районы и Гайский городской округ (0,9). Степень концентрации населённых пунктов, приуроченных к придолинным ландшафтам Урала, Сакмары, Илека, Чагана, Салмы-ша, Иртека и Ори, характеризуется 264 населёнными пунктами, что составляет почти 30% от числа всех населённых пунктов территории Оренбургской области бассейна реки Урал.

Наибольшее число населённых пунктов приходится на долину реки Сакмара — 80 населённых пунктов с проживающими в них около 80 тыс. человек, но наиболее плотно населена долина реки Урал — почти 990 тыс. человек (табл. 2).

Характерной чертой пространственного распределения сети населённых пунк-

Dmitry V. Grigorevsky, Alexander А. Chibilyov

POPULATION. VOL. 25. No. 3. 2022

|

I i 4 |

тН |

2 |

2 |

СП |

{^ |

я |

^ |

2 |

ОО |

ОО |

S |

ОО |

о |

Г^ |

Он |

чО |

Г^ |

||||||||

|

-e- з S£ |

О тН |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

”. |

ч |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

||||||

|

-e- 5 о x id m |

O' |

2 |

2 |

2 |

о |

2 |

2 |

о |

2 |

2 |

^„ |

”. |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

ч. |

|||||||

|

X К . so

|

co |

O< |

ч |

О |

4 |

2 |

°?" |

Ln |

О |

О |

о |

2 |

2 |

СП |

О |

О |

д |

ч |

о |

ч |

|||||

|

1 = i E |

r- |

2 |

5 |

5 |

-t |

2 |

2 |

”. |

ч |

”. |

2* |

ч |

ч |

ч |

ч |

ч |

2 |

2" |

2* |

2 |

2 |

Ч |

2 |

ч |

ч |

|

E О X У |

|

О |

ч |

s |

4 |

^ |

й |

к |

CN |

5 |

S |

ч |

г^ |

S |

ч |

ч |

он |

чО |

О' |

ОО |

о |

S |

|||

|

и О R £ ° s 1 ° | 2 5 “ ё S £ S |

m |

4 |

O', |

2 |

oo" |

ч. |

О |

2 |

ч |

п |

й |

О |

п |

п |

ч |

О |

О |

О |

ГП |

2 |

2 |

п |

2 |

к |

|

|

у x » ° 1 ° g " У ra “ ^ = S |

ч |

4 |

O', |

2 |

4 |

ч |

О |

2 |

п |

й |

О |

S" |

п |

ч |

О< |

О |

О |

й |

ч |

ОО |

гЗ |

й |

S |

||

|

S'z |

ЬП |

5 |

О |

N-T |

О |

ч |

Ч |

2 |

”. |

п |

2 |

О |

ч |

О |

ч |

2 |

ч. |

п |

п |

ч |

2 |

2 |

ч. |

2 |

|

|

s e-^" X |

ГЧ |

3 |

S' |

го |

2 |

^ |

га |

о |

О |

га |

го |

^ о |

Н |

3 |

о Z |

о |

о |

||||||||

|

1$ X Ю >* о Z |

T* |

Q. |

О |

2 |

’О |

о |

о. |

о |

О |

га |

3 |

о ^ |

Н |

3 |

о |

о С1 Z О |

о |

о о |

о о |

Таблица 2

Количество населённых пунктов в долинах рек в пределах Оренбургской области

километры

Рис. 1. Картосхема показателей системы расселения и транспортной доступности МО Оренбургской области в пределах бассейна реки Урал

Table 2

Number of settlements in the valleys of rivers of the Ural River basin within in Orenburg oblast

|

Река |

Протяженность долины реки в пределах территории исследования, км |

Количество населённых пунктов* |

|

Чаган |

110 |

22 |

|

Иртек |

60 |

10 |

|

Илек |

250 |

41 |

|

Салмыш |

140 |

21 |

|

Сакмара |

240 |

80 |

|

Урал |

450 |

79 |

|

Орь |

80 |

11 |

*Оренбург, Орск, Новотроицк и Илек в данном исследовании отнесены к долине реки Урал. Источники: составлено авторами на основе программного продукта MapInfo.

Fig. 1. Cartographic diagram of the features of the population settlement system and indicators of transport accessibility of municipalities of the Orenburg oblast within the Ural River basin

Источники: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Оренбургской области.

тов является разрастание незаселённых ареалов (лакун) (рис. 1). В рамках данного исследования метод определения потенциала поля расселения был использован применительно только к административным центрам МО. Определены два воз-

можных поля расселения вдоль главных внутрирегиональных транспортных магистралей Оренбург — Орск и Оренбург — Акбулак. В данном ареале располагаются населённые пункты с наибольшими показателями потенциала поля расселения.

Dmitry V. Grigorevsky, Alexander А. Chibilyov

POPULATION. VOL. 25. No. 3. 2022

Концентрация населения вокруг крупных городов (Оренбурга, Орска и Новотроиц-ка) приводит к формированию участков «очагового» расселения с явным доминированием высокой плотности поселений и населения в окрестностях областного центра. Основной приток населения в пригороды обеспечивается внутрирегиональной миграцией, которая развивается по двум векторам: стягивание населения с внутрирегиональной периферии и развитие субурбанизации. Поляризация сети расселения проявляется на рассматриваемой территории почти повсеместно. Это выражается прежде всего в концентрации населения в наиболее крупных населённых пунктах, приуроченных к крупным водотокам и транспортным магистралям, а также в росте доли нежилых населённых пунктов. Нежилые населённые пункты в сельской местности образуют особую группу, которая требует отдельного исследования. Они представляют собой своеобразный индикатор неблагополучия поселенческой сети 3 .

Как правило, «ареалы наибольшего исчезновения» СНП в Оренбургской области характеризуются рассеянной моделью расселения и удалённостью от промышленных центров. Вместе с тем некоторые СНП исчезают из линейной цепочки (лучевой модели), не выдержав конкуренции потенциала расселения со стороны более социально-экономически устойчивых поселений, расположенных в том числе на территориях с более благоприятными природными условиями. Все эти процессы происходят на фоне перехода большинства СНП в категорию малой людности. Это явление обусловлено объективными причинами, связанными в основном с утратой социально-экономического потенциала территории и ставить директивную задачу «реанимировать» исчезнувшие населённые пункты нецелесооб-

3 Валяев И. А. Сжатие и поляризация системы сельских населённых пунктов и сельского населения Нижегородской области.— URL: (дата обращения: 07.02.2022).

разно. В качестве рекомендаций органам муниципальной власти можно предложить проведение инвентаризации исчезнувших и исчезающих населённых пунктов для выявления причин и предпосылок этих процессов.

Проводя оценку географического расположения административных центров относительно геометрических центров МО (центроидов) (табл. 1, стб. 11), можно отметить близкое к центральному расположение с. Шарлык (удалён от центроида Шарлыкского района на 6 км), наиболее «удалено от центроида» с. Илек (на 27 км). На исследуемой территории из 884 СНП (табл. 1, стб. 6) в 94 поселениях численность жителей превышает 1 тыс. человек; от 500 до 1000 человек проживают в 160 СНП; от 100 до 500 человек— в 381; от 50 до 100 — в 87; до 50 жителей проживают в 162 СНП. Стоит отметить, что количество СНП с численностью жителей менее 10 составляет 7,6% от всех СНП муниципальных образований Оренбургской области в пределах бассейна реки Урал. Этой группе в первую очередь угрожают процессы перехода поселений в категорию нежилых и заброшенных. Проведенное ранжирование показывает достаточно высокую долю относительно крупных для степной зоны поселений, способных выполнять возложенные на них функциональные обязанности, как центров локальных систем расселения и мест хозяйственной деятельности.

Выводы

Из 22 крупных расселенческих центров (табл. 1, стб. 2) лишь в 7 произошёл рост численности населения за период 2010– 2020 гг. суммарно на 25,2 тыс. человек. Причём этот рост обеспечили г. Оренбург (на 23,5 тыс. человек), п. Акбулак, п. Первомайский, с. Ташла, с. Октябрьское, п. Адамовка и с. Илек. В 7 городах (Орск, Но-вотроицк, Гай, Медногорск, Кувандык, Ясный, Соль-Илецк) за аналогичный период общее снижение численности населения составило 59,2 тыс. человек. Эти урбанизированные территории продолжают те- рять население и велика вероятность продолжения обезлюдивания сопряжённых территорий (особенно на периферии). Для приграничных территорий сжатие освоенного пространства и «потеря контроля» над значительными ареалами земель чревата возникновением не только региональных экономических, демографических и экологических рисков, но и геополитических угроз и вызовов.

Размещение населённых пунктов сопряжено с формированием адаптивного природно-экологического каркаса. Обеспечение рационального использования его ресурсов представляет собой одну из приоритетных задач пространственной организации системы расселения [19, с. 15]. Пути решений оптимизации системы расселения заключаются в развитии расселенческих центров на среднем течении реки Урал с учётом принципов «синергетического градостроительства», обеспечивающего взаимопроникновение города и природных ландшафтов, интеграции в городскую среду естественных экосистем природных ландшафтов. В этой связи, предпочтительным является дальнейшее расселение и формирование агломераций на принципах, обеспечивающих симбиоз природной, сельской и урбанизированной зон [20; 21], при реализации подходов формирования крупных планировочных рекреационных зон (со статусом природных парков). При территориальном планировании ядер опорного каркаса расселения целесообразно не допускать срастания населённых мест, обеспечить сохранение открытых пространств, зелёных зон и сельскохозяйственных территорий, исключить образование неиспользуемых и неухоженных пространств, а также физического (механического) разрастания границ поселения при снижении численности его населения.

В настоящее время учёными разработана система методов изучения сельского населения и его расселения, доступен статистический и картографический материал, позволяющий наглядно визуализировать диспропорции размещения сельских жителей в пространстве с учётом его физико-географических и экологических особенностей. Для более глубокого понимания причин возникновения таких различий и прогнозирования тенденций дальнейшего развития геодемографиче-ских процессов целесообразно проводить экспедиционные исследования с применением социологических методов (в том числе анкетирования). Целью такой работы в системе низового расселения могла бы стать оценка социально-экономического развития, «жизнеощущения» сельского населения, уровня развития инфраструктуры и поселений и так далее.

Среди основных факторов изменения численности населения и трансформации системы расселения для рассматриваемого региона можно выделить наряду с характерными (близость к центру расселения, транспортная доступность, рынок труда) также менее традиционные — расположение в долине крупной реки и приуроченность поселений к живописным природным объектам. Одним из направлений дальнейших исследований может быть определение ключевых территорий, где высокая концентрация сельского населения сопряжена с наличием высокого природно-экологического потенциала; выделение территорий контрастного (компактного) территориального сочетания ядер и узлов социально-экономического каркаса и ключевых элементов природно-заповедного фонда. Конечная цель всех стратегий, проектов и мероприятий, связанных с устойчивым развитием сельских территорий — сделать жизнь на селе достойной. Устойчивое развитие системы расселения сельской местности в первую очередь зависит от того, насколько жители осознают ценность проживания на селе.

Dmitry V. Grigorevsky, Alexander А. Chibilyov

POPULATION. VOL. 25. No. 3. 2022

Список литературы Особенности расселения населения Оренбургской области в бассейне реки Урал

- Чибилёв, А. А. (мл.) Эколого-рекреационные аспекты трансграничного взаимодействия регионов бассейна реки Урал / А. А. Чибилёв (мл.) // Проблемы региональной экологии.— 2011.- № 5. — С. 72-77.

- Пивоваров, Ю.Л. Сжатие интенсивно используемого пространства: концепция макоре-гионального развития России / Ю. Л. Пивоваров // Известия РАН. Серия географическая.— 1997.— № 5. — С. 114-124.

- Мироненко, Н. С. Факторы сжатия географического пространства / Н. С. Мироненко, М. Ю. Сорокин // География.— 2001.— № 48. — С. 3-6.

- Нефедова, Т.Г. Поляризация пространства России: ареалы роста и «черные дыры» / Т. Г. Нефедова // Экономическая наука современной России.— 2009.— № 1(44). — С. 62-77.

- Родоман, Б.Б. Поляризованная биосфера / Б. Б. Родоман. — Смоленск : Айкумена, 2002.— 336 с. ISBN 5-93520-019-8.

- Сивохип, Ж. Т. Геодемографический анализ территориальных систем расселения в бассейне реки Урал в контексте гидроэкологической безопасности / Ж. Т. Сивохип // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН — 2016.— № 4. — С. 1-11.

- Падалко, Ю.А. Анализ специфики расселения населения на степных водосборах реки Урал / Ю. А. Падалко // Вопросы степеведения.— 2019.— № 5. — С. 250-252. DOI: 10.2441/9999-006А-2019-11562;

- Валяев, И. А. Пространственный анализ поляризации системы сельских населенных пунктов нечернозёмной зоны России / И. А. Валяев, А. Г. Вознесенская // Региональные исследования.— 2016.— № 1(51).— С. 88-95.

- Нефёдова, Т.Г. Факторы и тенденции изменения сельского населения в России / Т. Г. Нефёдова // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов.— 2018.— № 7. — С. 1-12.

- Нефёдова, Т.Г. Миграция сельского населения и динамика сельскохозяйственной занятости в регионах России / Т. Г. Нефёдова, Н. В. Мкртчян // Вестник Московского университета. Серия 5: География.— 2017.— № 5. — С. 58-67.

- Нефёдова, Т.Г. Миграции населения как способ его адаптации к поляризации пространства в центре России / Т. Г. Нёфедова, А. В. Старикова // Социологические исследования. — 2020.— № 10. — С. 24-38.

- Аверкиева, К.В. Внутрисельская миграция населения и локальные процессы трансформации сельской местности в лесной зоне староосвоенного Нечерноземья / К. В. Аверкиева // Известия РАН. Серия географическая.— 2021. — Т. 85.— № 6. — С. 828-841. DOI: 10.31857/ S2587556621060066;

- Чибилёв, А. А. (мл.) Геоинформационные исследования мезорегиона бассейна реки Урал / А. А. Чибилёв (мл.) // Информатизация географических исследований и пространственное моделирование природных и социально-экономических систем. — Москва : Институт географии РАН, 2013.— С. 246-255.

- Макарова, М.Н. Концентрация населения как фактор неравенства формирования и реализации трудового потенциала региона / М. Н. Макарова, О. А. Пышминцева // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета.— 2017.— № 4.—С. 61-67.

- Закономерности размещения населения СССР: социально-экономико-географическое исследование / под ред. Ю. В. Поросенкова.—Воронеж : ВГУ, 1977.— 160 с.

- Дабиев, Д. Ф. Оценка транспортной инфраструктуры макрорегионов России / Д. Ф. Дабиев, У. М. Дабиева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.— 2015.— № 11-2. — С. 283-284.

- Гольц, Г. А. Транспорт и расселение / Г. А. Гольц. — Москва : Наука, 1981. — С. 32.

- Тесленок, К. С. Геоинформационное картографирование потенциала поля расселения населения республики Мордовия / К. С. Тесленок, А. А. Создаев, В. Ф. Манухов // Геополитика и экогеодинамика регионов. - 2019.- № 3.- С. 223-229.

- Чибилёв, А. А. (мл.) Рациональное использование природных ресурсов охраняемых территорий (на примере Оренбургской области) / А. А. Чибилёв (мл.). Автореферат дис. канд. эконом. наук: 08.00.05.- Оренбург, 2003.- 18 с.

- Чибилёв, А. А. (мл.) Особенности и динамика процессов развития урбанизированного каркаса регионов степной зоны европейской части России / А. А. Чибилёв (мл.) // Успехи современного естествознания.- 2017.- № 11.- С. 146-152.

- Чибилёв, А. А. (мл.) Очерки экономической географии Оренбургского края. Т. II. / А. А. Чибилёв (мл.), Ю. А. Падалко, Е. А. Семёнов [и др.].- Оренбург : Институт степи УрО РАН, 2018. — 144 с. ISBN 978-5-94162-146-0.