Особенности разработки модульных программ для обучения работников предприятий

Автор: Шабурова Аэлита Владимировна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 20, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья дает представление об алгоритме разработки программ практического тренинга для обучения работников промышленных предприятий.

Профессиональное обучение, модульные программы обучения, качество труда специалистов, разработка программ практического тренинга, работники промышленных предприятий

Короткий адрес: https://sciup.org/14936492

IDR: 14936492 | УДК: 331.1

Текст научной статьи Особенности разработки модульных программ для обучения работников предприятий

Главной стратегической целью предприятий в современных условиях должно стать приведение качества трудовых ресурсов в соответствие с требованиями реального сектора экономики, так как профессиональная подготовленность в настоящее время остается на низком уровне.

Низкая техническая грамотность и отсутствие профессиональной культуры оказывают такое же отрицательное влияние на производство, как и слабая организация труда, устаревшие техника и технология.

Основным фактором в структуре современного производства является уровень квалификации, определяемый тарифным разрядом, который можно считать мерилом оплаты труда с точки зрения его сложности, времени подготовки рабочего, способности выполнять данную работу. Тарифная сетка до настоящего времени служит базой для организации повышения уровня квалификации, который определяется требованиями тарифного разряда. Сегодня такой подход представляется экономически невыгодным.

Тарифная ориентация имеет ряд недостатков [1]:

-

1) не дает возможности установить различия в уровне квалификации рабочих, которые имеют одинаковые разряды, но трудятся в разных отраслях;

-

2) не позволяет определить рост мастерства рабочих за определенный период времени, так как изменяются требования к одному и тому же разряду.

До сих пор учебно-программная документация разрабатывается на базе устаревших тарифно-квалификационных справочников, которые не отражают в полной мере уровня производства, достигнутого в различных отраслях, и не учитывают подготовку рабочих по уровням квалификации. К тому же известно, насколько различны требования, предъявляемые сегодня на предприятиях, к уровню подготовки и повышения квалификации. Давно уже возникла необходимость вооружать ведущие профессиональные группы знаниями, навыками и умениями, которые были бы едиными, обеспечивали полноту и целостность.

Для достижения стратегической цели, по мнению автора, необходимо разработать модульные программы практического тренинга, которые обеспечат развитие необходимых компетенций работников, повысят качество их трудового потенциала и уровень компетентности.

Программы, ориентированные на формирование профессиональных компетенций, по своей идеологии являются модульными, поскольку в рамках модуля можно наиболее эффективно сформировать необходимую компетенцию.

Разработка программ, основанных на компетенциях, начинается с идентификации трудовых операций в рамках конкретной профессии или вида трудовой деятельности с использованием функционально-стоимостного анализа. Основываясь на вышеприведенных рассуждениях, можно сделать вывод о том, что до разработки модульных программ необходимо сформировать модели компетентности (внутрифирменный стандарт профессий). В разработке того и другого должны совместно участвовать специалисты предприятия и специалисты образовательного учреждения. В этом заключается главная особенность разработки программ практического тренинга для работников промышленных предприятий. Система повышения квалификации должна стать неким элементом инфраструктуры воспроизводства трудовых ресурсов предприятия.

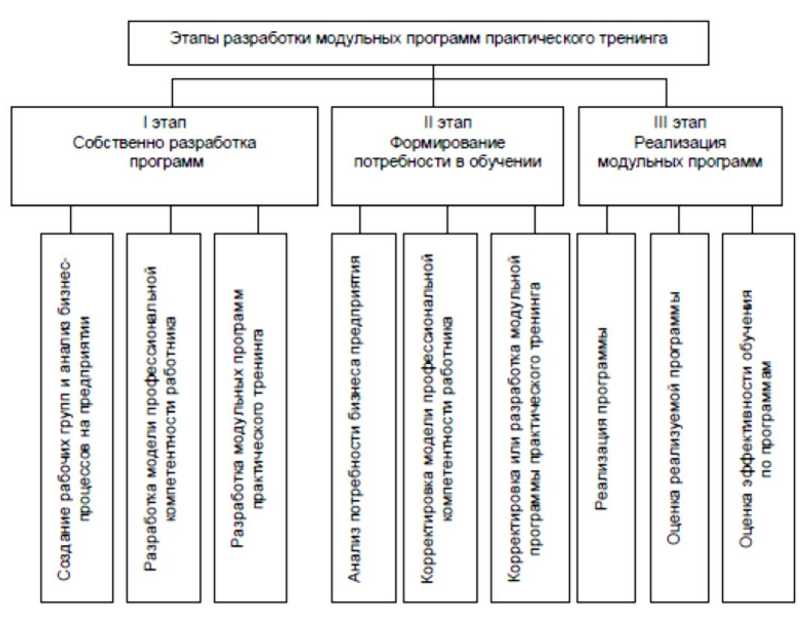

Разработка модульной программы практического тренинга проводится в три этапа (рисунок 1).

Рисунок 1 - Этапы разработки модульных программ практического тренинга [2]

В процессе работы по разработке модульных программ практического тренинга исполнители (специалисты образовательного учреждения и промышленного предприятия) взаимодействуют между собой по поводу выполнения отдельных элементов задания. Данное взаимодействие можно представить в виде модели процесса разработки модульных программ практического тренинга.

В ходе работы над проектом между координаторами и разработчиками возникают межличностные отношения, которые могут вызвать «синдром безответственности» и «синдром круговой поруки».

Обмен информацией в результате работы над проектом можно свести к двум типам:

-

- один «исполнитель» дает задание другому;

-

- один «исполнитель» возвращает выполненное задание другому.

Будем использовать два вида информации - нормативную и фактическую. Нормативная информация характеризует планируемую, предполагаемую структуру выдачи и сдачи задания, а также степень выполнения задания. Из представленной методики видно, что процесс разработки модульных программ сложен и трудоемок. Он требует повышенной ответственности каждого участника проекта, а также постоянной обратной связи с предприятиями. Поэтому целесообразно говорить о качестве труда участников проекта по разработке модульных программ практического тренинга. При реализации проекта основными ключевыми понятиями являются «исполнитель» и«элемент задания».

«Исполнитель» - это рабочая группа специалистов, отдельный специалист, выполняющий относительно независимую часть работы, контакт которого с другим участником рабочей группы оформляется документально (технические записки).

«Элемент задания» - это относительно независимая часть работы в проекте, выполняемая одним исполнителем, заключается в получении задания, выполнении и сдаче законченной части проекта.

Для выполнения элемента задания необходимо: получение задания - выполнение задания -сдача задания. Любого специалиста исполнителя проекта можно представить как исполнителя определенного элемента задания.

Анализ реального состояния работы по выполнению проекта сводится к анализу реального пути (матриц с фактическими значениями показателя уровня исполнения элемента задания) с нормативным путем, образованным совокупностью организационных матриц. Анализ позволит ответить на следующие вопросы:

-

- какова эффективность проектирования на различных этапах;

-

- какова эффективность работы конкретных исполнителей;

-

- что, когда и в какой последовательности нужно изменить в системе организации проектирования, чтобы повысить качество проектов.

Пусть A i ( t ) - i -й исполнитель на этапе работы t проектирования ( i = 1...N; t = 1 ...T). Этапом работы будем называть такой отрезок времени, в течение которого ничего не меняется в контактах исполнителей. Структуру выдачи и сдачи заданий можно описывать в терминах последовательности бинарных отношений. Каждое t -е бинарное отношение можно представить матрицей

|

N х N отношений между исполнителями. |

|||

|

A( t ) |

A( t ) a i ( t ) |

A j ( t ) . |

A N ( t ) |

Х н ( t ) = A i (t ) . . . a s(t )

A N ( t) . a NN ( t)

где a j (t ) принимает значение 1, если i -й исполнитель на этапе t должен по плану дать задание j -му исполнителю, и 0 - в противном случае.

|

A( t ) |

A( t ) |

A j ( t ) |

A N ( t ) |

|

a i ( t ) |

. |

Х ф ( t ) = A i (t ) . . . a s(t )

|

A N ( t ) |

. . a nn ( t ) |

|

|

где a j ( t ) принимает значение 1, если i -й исполнитель на этапе t фактически дает задание j -му, и |

||

|

0 - в противном случае. |

||

|

A j ( t ) |

A( t ) A j ( t ) A n ( t ) |

|

|

в -i ( t ) . . |

||

|

F h ( t ) = A i ( t ) |

. . ... в j ( t ) ... |

, |

A N ( t) . в NN ( t t)

где e ij ( t ) принимает значение 1, если i -й исполнитель на этапе t должен сдать выполненное зада-

|

ние j -му, и 0 - в противном случае. |

A j ( t ) A i ( t ) A j ( t ) A n ( t ) в 1 ( t ) . |

Р ф ( t ) = A i (t ) . . . в ij (t )

A N ( t )

в NN ( t)

где в j ( t ) принимает значения от 0 до 1, если i -й исполнитель сдает задание j -му, причем конкретное значение соответствует качеству выполненного задания, и 0 - в противном случае.

Располагая указанными четырьмя последовательностями данных х н ( t ), Х ф ( t ), F h ( t ), ^ ф ( t ), можем охарактеризовать различные типы организации работ в проектировании.

I тип. Нормативная структура заданий - последовательность х н ( t ) составляется заранее на все этапы до начала работы над проектом и не зависит от того, выполнено или нет и с какими качеством задание на каждом этапе.

II тип. Нормативная структура выдачи заданий составляется заранее на все стадии проектирования, но конкретная выдача заданий на каждом этапе осуществляется только после фактической сдачи заданий на предыдущем этапе.

III тип. Нормативная структура выдачи заданий строго формируется лишь на первом этапе проектирования. На каждом последующем этапе имеется множество {х н ( t )} структур выдачи заданий и некоторая функция, выбирающая одну из этих структур в зависимости от качества выполнения задания на предыдущем этапе.

На основании этой информации осуществляются два вида анализа.

-

1. Логический анализ рациональности организации процесса разработки модульных программ:

-

- выявляются случаи безответственности в выдаче-принятии заданий по проекту в целом и по группам исполнителей, наиболее тесно связанных контактами; случаи безответственности, опознаваемые по структуре входных массивов выдачи-сдачи заданий, которые можно назвать «синдромом безответственности»;

-

- выявляются в матрицах входных массивов структуры, которые можно назвать «синдромом круговой поруки».

-

2. Фактический анализ рациональности организации процесса разработки модульных программ:

-

- рассчитываются меры исполнительности для проекта в целом, по этапам работы исполнителей, группам исполнителей;

-

- рассчитываются показатели качества труда отдельных исполнителей, групп исполнителей на различных стадиях.

Опознание «синдрома безответственности» осуществляется следующим образом:

-

а) для каждого a j ( t 1 ) = 1 ( i , j = 1 .N) ( t i = 1.7) должен иметься в jk ( t 2 ), t 2 s t 1 , также не равный нулю;

-

б) для каждого a j ( 1 1 ) = 1 должна иметься последовательность a j ( 1 1 ) в jk ( 1 2 )... a ki ( t n-1 ) в ii ( t n ), где 1 1 < 1 2 ..< t n-1 < t n .

При несоблюдении условий а) и б) имеет место «синдром безответственности» для i -го исполнителя.

Опознание «синдрома круговой поруки» осуществляется следующим образом:

-

а) для любого a j ( t ) = 1 не должно быть в j ( t ) a ji ( t ) и в ji ( t ), равных единице;

-

б) для любого a j ( t i ) = 1 не может быть a /, ( t k ) = 1, если нет элемента в ji ( t p ) = 1, причем 1 1 < t p < t k .

При несоблюдении условий а) и б) имеет место «синдром круговой поруки» для i -го, j -го исполнителей.

Меры исполнительности рассматриваются по формуле (для проекта в целом):

NNT

XXX j = 1 i = 1 t = 1

X 2 а

B ij ( t ) - p j ( t ) I + ( A ij ( t ) - a j

-

2 N ( N - 1) 7

где N - численность исполнителей;

-

Т - число этапов проекта;

B j (t ) - мера ответственности «исполнителя», получающего и сдающего выполненное задание;

A ij (t ) - мера ответственности «исполнителя», выдающего и принимающего задание;

a j ( t ) - принимает значение 1, если i -й исполнитель на этапе t дает задание j -му, и 0 - в противном случае;

a f l, если в,, ( t ) > 0

-

в, Лt ) = 1 i ,

J |^ 0, если в у ( t ) = 0

где в j ( t ) - принимает значение 1, если i -й исполнитель на этапе t сдает выполненное задание j -му, и 0 - в противном случае.

Меры исполнительности на одном t -м этапе или на нескольких этапах рассчитываются по той же формуле по соответствующей группе записей, характеризующих эти этапы.

Меры исполнительности для отдельных исполнителей вычисляются по той же формуле по группе записей, характеризующих этих исполнителей.

Показатель качества труда отдельного исполнителя определяется:

T N i ( t )

Z Z e i ( t )

K„. = t = 1 j = 1-------- ui TN, (t )

,

где Ni(t) - число записей массива, имеющих ненулевые значения Р/;(t) для i-го исполнителя на t-м этапе.

Показатель качества труда на отдельном этапе равен:

N ( t ) N j ( t )

Z Z ey( t )

i = 1 2 = 1

к ( t ) =

N j ( t) N i ( t) ’

где Nj ( t ) N ( t ) - число записей массива, имеющих ненулевые значения р^ ( t ) для i -го и j -го исполнителей на t -м этапе.

Показатель качества труда на группы исполнителей равен

Z Ki

Kj = i^J, J NJ где NJ – численность группы исполнителей.

Вышеприведенная методика описывает поведение специалистов в принятии решений в процессе разработки модульных программ практического тренинга.

При проведении логического анализа было установлено, что для одного из исполнителей, участвующих в разработке программ характерен «синдром безответственности».

При проведении фактического анализа было установлено, что показатель качества отдельного исполнителя ( К иi ) равен 0,3 (в идеале должен быть равен 1), а показатель качества труда на определенном этапе проекта ( К t ) равен 0,1, что подтверждает вывод о наличии у исполнителя «синдрома безответственности».

Проведение оценки качества труда специалистов, разрабатывающих модульные программы практического тренинга, позволит повысить качество самих программ и осуществлять оплату труда проектировщиков в соответствии с результатом их труда.

Данная методика является универсальной и может быть использована для оценки качества труда специалистов, занятых в любых проектных работах.

Ссылки:

-

1. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современные предприятия: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. Т. I, II. М., 1993.

-

2. Шабурова А.В. Управление воспроизводством качественных трудовых ресурсов нефтегазодобывающих предприятий Западной Сибири : монография. Новосибирск, 2014.

Список литературы Особенности разработки модульных программ для обучения работников предприятий

- Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современные предприятия: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. Т. I, II. М., 1993.

- Шабурова А.В. Управление воспроизводством качественных трудовых ресурсов нефтегазодобывающих предприятий Западной Сибири: монография. Новосибирск, 2014.