Особенности разработки программ развития наукоградов

Автор: Волков Вячеслав Иванович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Региональные проблемы науки и образования

Статья в выпуске: 2 (47), 2004 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы особенности разработки программ развития наукоградов, представлена их структура, раскрыты методические аспекты выявления показателей эффективности при реализации проектов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222109

IDR: 147222109

Текст научной статьи Особенности разработки программ развития наукоградов

Вопрос о программах развития наукоградов и их научно-методическом обеспечении часто рассматривался на конференциях, семинарах и совещаниях. Тем не менее, по оценкам экспертов, уча ствующих в проведении экспертизы документов, подготавливаемых для присвоения статуса наукограда Российской Федерации, качество программ, хотя и улучшилось, все еще остается низким. По этой причине Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации по результатам государственной комплексной экспертизы вынужден ставить вопрос о их доработке.

Принятие в апреле 1999 г. Федерального закона «О статусе наукограда Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении критериев присвоения статуса наукограда и Порядка рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда и прекращения такого статуса» от 22 сентября 1999 г. № 1072, определяющего критерии и порядок присвоения муниципальным образованиям с градообразующим научно-производственным комплексом этого статуса, инициировало разработку программ их развития1. Законом признается государственная важность сохранения и развития научно-производственных комплексов (НПК) наукоградов, обеспечивающих научно-техническую, инновационную и производственную деятельность, а также подготовку кадров по приоритетным для государства направлениям науки и техники. Статус наукограда Российской Федерации дает возможность МО зафиксировать регулиру емые налог и на срок действия программы, а значит полу-

ВОЛКОВ Вячеслав Иванович, ответственный секретарь Экспертного совета при Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук.

чить возможность наращивать собственные доходы и использовать их для развития города, не отдавая в вышестоящие бюджеты.

Эффективность деятельности входящих в НПК организаций, предприятий и учреждений во многом определяется состоянием социально-экономического развития среды, в которой они функционируют, поэтому не менее важной государственной задачей, чем создание наукоемкой конкурентоспособной продукции, образование зон инновационного развития, для наукоградов является улучшение уровня жизни населения, обеспечение его занятости высококвалифицированным трудом, предоставление ему возможности иметь жилье, получать образование.

В основу развития каждого наукограда, исходя из номенклатуры общественных потребностей, которые удовлетворяет его наукоемкая продукция, его специфических особенностей (направления специализации, организационная структура, природные и демографические условия), роли и места в региональной экономике, закладывается индивидуальный подход. В настоящее время на территории России насчитывается более 60 потенциальных наукоградов — городов и поселков с высокой концентрацией научно-технического потенциала, в которых проживает более 3 млн чел. В них сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, который через вовлечение инноваций в хозяйственный оборот, высокие технологии должен трансформироваться в мощную производительную силу и создать предпосылки для экономического роста, а значит и повышения качества жизни населения.

По состоянию на конец 2003 г. семь муниципальных образований (г. Обнинск (Калужская обл.), г. Королев, г. Дубна, г. Реутов, г. Фрязино (Московская об.), г. Мичуринск (Тамбовская обл.) и р.п. Кольцово (Новосибирская обл.)), где суммарно проживает более 450 тыс. чел., получили такой статус. Администрации еще трех муниципальных образований (г. Петергоф, г. Бийск и г. Жуковского) провели необходимые согласования с органами федеральной исполнительной власти и после проведения соответствующих доработок документов по результатам государственной комплексной экспертизы получили положительные экспертные заключения.

Законом определено, что государственная поддержка наукоградов осуществляется в соответствии с программой развития МО как наукограда. Программа является основным документом, в котором отражается идейный замысел развития МО, претендующего на присвоение статуса наукограда, направления его развития, соответствующие мероприятия, ресурсы, система управления программой и контроля. Выделение и распределение финансовых средств после утверждения программы Президентом Российской Федерации осуществляются под те мероприятия, которые в ней обозначены. Через программу в каждом наукограде создается соотвествующая инновационная инфраструктура, осуществляется поиск, отбор и реализация высокоэффективных проектов.

Программа развития наукограда дает возможность, во-первых, вовлечь частный капитал в развитие стратегических направлений экономики МО и тех ее подсистем, которые определяют уровень жизни населения; во-вторых, увязать программу развития МО с бизнес-планами предпринимательских структур, предприятиями и организациями всех форм собственности; в-третьих, определить задачи и разработать план деятельности всех подразделений местных органов власти.

Типичными проблемами городов науки являются резкое снижение финансирования градообразующего НПК, численности занятых в научных организациях, общего объема производства по всем отраслям экономики (особенно в наукоемких отраслях), проявление безработицы и утечка кадров, прекращение целевого финансирования социально-экономического развития МО из федерального бюджета, общее снижение уровня жизни населения. Эти обстоятельства отнюдь не способствуют развитию науки и наукоемкой промышленности. Многие потенциальные наукограды в настоящее время не имеют возможностей не только развиваться, но и надлежащим образом содержать жилые объекты и соцкультбыта, оказывать населению образовательные и медицинские услуги.

Программы развития наукоградов базируются на тех же принципах программно-целевого управления (ПЦУ), которые приняты при разработке федеральных целевых программ (ФЦП). Наиболее важными из них являются целенап- равленность, системность, комплексность, согласованность, приоритетность, своевременность, обеспеченность. При этом эффективность ПЦУ достигается благодаря анализу потребностей решения проблем, организационной возможности централизовать ресурсы на совокупности взаимосвязанных мероприятий, рассмотрения динамики всех основных показателей программы, стремящихся к своим эталонным (наилучшим) показателям. То есть программы развития наукоградов по своей структуре, многопрофильности решаемых задач, функциональному содержанию программных мероприятий и другим признакам относятся к классу целевых.

С учетом этого, а также в связи с тем, что методические рекомендации по разработке программ развития наукоградов на сегодня отсутствуют, Экспертный совет при Правительстве РФ при рассмотрении этих программ во многом опирается на методические рекомендации по разработке ФЦП, разработанные и утвержденные Минэкономики России и Экспертным советом в 1997 г. в развитие Положения о разработке и реализации межгосударственных и федеральных целевых программ2.

Программа развития наукограда носит комплексный характер. Ее разработка начинается с анализа экономической ситуации, сложившейся в МО, выявления сильных и слабых сторон научно-производственной деятельности. В разрабатываемой программе в обязательном порядке должен быть раздел или подраздел, в котором излагается проблема и содержится анализ возможностей ее разрешения, обоснование решения проблемной ситуации программно-целевым методом.

Основные цели программ развития наукоградов связаны с сохранением и развитием их научно-технического потенциала, созданием благоприятных условий для инновационной деятельности, развитием предпринимательства, международного сотрудничества и привлечением инвестиций. Важным аспектом создания прочной налогооблагаемой базы, обеспечения устойчивого и динамичного социально-экономического развития города и улучшения качества жизни его населения является развитие в наукоградах производства товаров и услуг. Достижение этих целей в течение среднесрочного периода действия программы (4—5 лет) позволит удержать в МО, имеющих градообразующие НПК, производство знаний и наладить выпуск конкурентоспособной, наукоемкой продукции.

С точки зрения государственной политики научно-технический потенциал наукоградов должен стать основой инновационной экономики. Именно такая экономика, в основе которой лежат передовые знания и технологии, дает сегодня до 80 % валового продукта в США (и других развитых странах), а отнюдь не торговля нефтью, газом, другими сырьевыми ресурсами.

Разработка программ развития МО — процесс сложный и неординарный. Он на порядок сложнее, чем любой инновационный проект или бизнес-план предприятия. Именно поэтому к разработке программы развития наукограда необходимо подойти ответственно, рассматривая ее через призму развития научно-технического потенциала МО и решения ключевых социально-экономических проблем. В то же время программа развития — это инструмент управления муниципальным образованием, который в наибольшей степени учитывает реалии сегодняшнего дня и органично корреспондируется с рыночной концепцией хозяйствования.

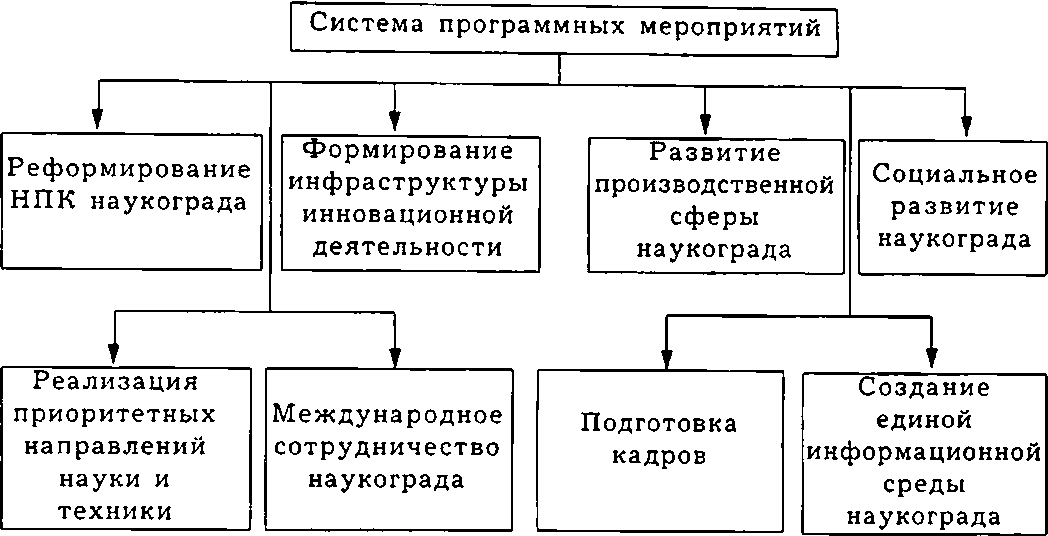

Чтобы иметь работоспособную структуру программы необходимо не только определить состав мероприятий, но и представить их в систематизированном и структурированном плане в виде блоков (подпрограмм), объединяющих мероприятия по признаку общности. Здесь нет универсального рецепта, т.к. каждая программа индивидуальна и требует творческого подхода, тем не менее, исходя из имеющейся практики, типовой перечень подпрограмм развития МО может быть представлен в виде, изображенном на рис. 1.

Выполнение мероприятий и проектов подпрограммы «Реализация приоритетных направлений науки и техники» обеспечивает прирост промышленного производства в городе за счет развития приоритетных направлений науки и техники, создания условий для наиболее эффективного формирования технологического потенциала НПК, увеличения его роли в экономике города. Реализация подпрограммы позволит решить проблемы импортозамещения и развития отечественного производства, а также укрепления обороноспособности страны в той сфере научной и производственной деятельности, которая закреплена за наукоградом.

Рис. 1. Типовой перечень подпрограмм системы программных мероприятий развития МО как наукограда

Подпрограмма «Реформирование НПК города» (или «Развитие НПК наукограда») направлена на создание динамично развивающегося научно-производственного комплекса, отвечающего современным экономическим условиям. Цель мероприятий этой подпрограммы состоит в обеспечении роста сектора экономики, охватывающего предприятия и организации НПК города на основе освоения передовых технологий и реализации наукоемкой продукции.

Иногда вместо этих подпрограмм в структуру программы включают «Повышение конкурентоспособности научно-производственного комплекса города». Мероприятия этой подпрограммы ориентируют на создание условий повышения конкурентоспособности продукции и предприятий, развитие инновационного ресурсного потенциала и создание прочной налогооблагаемой базы города, что также создает предпосылки для эффективной реализации приоритетных направлений науки и техники и формирования инфраструктуры инновационной деятельности.

Подпрограмма «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности» должна являться неотъемлемой частью программы развития наукограда. Задача коммерциализации технологий решается путем построения адекватной инновационной инфраструктуры, создания благоприят- ных условий для передачи научных разработок в инновационно-производственную сферу. В настоящее время в некоторых наукоградах уже созданы или создаются элементы инновационной инфраструктуры: центры по трансферу технологий при государственных НИИ, университетах, институтах РАН, технико-внедренческие зоны, специализированные фонды стартового финансирования инновационных проектов. В рамках этой подпрограммы должна быть создана своеобразная система «технологических коридоров», обеспечивающих продвижение научных знаний на рынок.

Реализация подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда» предполагает, что развитие его промышленности является важным звеном улучшения социально-экономической ситуации, без которого невозможно решение задачи активизации деятельности производственных предприятий и бизнеса. Целью этой подпрограммы является обеспечение условий развития реального сектора экономики города и активизации предпринимательской деятельности. Мероприятия подпрограммы обычно нацелены на эффективное использование научно-технического потенциала города, развитие наукоемких производств (с одновременным формированием спроса), развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест.

Подпрограмма «Социальное развитие наукограда» (или «Решение социальных проблем») ориентирована на достижение устойчивого социального развития МО, достойного уровня жилищно-бытовых условий, здравоохранения и медицинского обслуживания, обеспечение занятости населения, социальной и правовой защиты граждан, полноценного образования, культурного и интеллектуального развития личности. В мероприятия подпрограммы также включены развитие транспортной сети и защита окружающей среды.

Реализация подпрограммы дает возможность предприятиям городского хозяйства выступать участниками инвестиционных проектов и увеличивать производство продукции. Прежде всего это относится к предприятиям ЖКХ, здравоохранения и строительного комплекса, которые смогут предложить продукцию и услуги, обеспечить возвратность инвестиционных средств, быть потребителями продукции, выпускаемой предприятиями в рамках реализуе- мой программы. Интегральным результатом реализации этой подпрограммы должно стать снижение социальной напряженности в наукограде за счет повышения качества жизни населения.

Подпрограмма «Создание единой информационной среды наукограда» направлена на создание и развитие его информационной инфраструктуры, включая систему информационного обеспечения, необходимого для выполнения проектов и программных мероприятий, управления их реализацией и программы в целом. При этом целесообразно, чтобы подпрограмма включала комплекс мер по созданию интеграции единой информационной среды города с информационным пространством субъекта федерации, в который он входит, а также других информационных систем.

Целью подпрограммы «Международное сотрудничество наукограда» является развитие механизмов международного сотрудничества наукограда, а также адаптация зарубежного опыта по переходу от государственно-бюджетноориентированной экономики к рыночной. Осуществление проектов и мероприятий подпрограммы позволит привлечь инвестиции и передовые технологии, увеличить поступления в бюджеты всех уровней, повысить занятость в смежных отраслях, а также создаст возможности повышения объемов пассажирских и грузовых перевозок в регионе.

Подпрограмма «Подготовка кадров» направлена на обеспечение подготовки специалистов и научных кадров по приоритетным направлениям развития НПК, а также на создание условий обеспечения конкурентоспособности промышленных процессов и прироста наукоемкой продукции за счет качественных трудовых ресурсов. В центре внимания этой подпрограммы находятся вопросы развития образовательной сферы, интеграции научно-образовательного и производственного комплексов, формирование для предпринимателей города рынка информационных, консультационных, научно-технологических и обучающих услуг с использованием современных технологий.

В соответствии с теорией ПЦУ в состав целевых программ, как правило, включаются инвестиционные проекты. Они являются стержневым элементом всей программной конструкции. Применительно к развитию наукоградов это могут быть инвестиционно-строительные объекты городской инфрастуктуры, в результате реализации которых возводятся здания, сооружения, жилые комплексы, другие социальные, а также производственные объекты, создаются или подлежат реконструкции коммуникации, необходимые для решения программных задач.

Однако в программах развития наукоградов с учетом концентрации в них интеллектуального и научно-технического потенциала должны содержаться не только проекты социальной инфраструктуры, но и инновационные, отбираемые на конкурсной основе. При этом важно не только отобрать наиболее перспективные проекты, но и помочь довести их в виде продукции или технологии до потребителя. Именно реализация инновационных проектов должна способствовать росту налогооблагаемой базы МО и объему средств федерального и регионального бюджета, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Следует обратить внимание на то, что большинство МО к моменту завершения разработки программ и их представления на экспертизу имеют лишь перечни инновационных проектов. Что касается бизнес-планов, то они, чаще всего, отсутствуют, маркетинговая проработка будущей продукции не проводится.

Эффективность программ развития наукоградов необходимо, как нам представляется, рассчитывать так же как и эффективность ФЦП на основе показателей эффективности участвующих в ней проектов и мероприятий. При этом эффективность любого проекта характеризуется соотношением затрат и результатов применительно к интересам его участников, в числе которых государство, областные (краевые) и местные органы власти. В качестве целевых показателей эффективности инвестиционного проекта в зависимости от вида целевого эффекта в соответствии с методическими рекомендациями3 целесообразно использовать показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия реализации проекта для федерального, регионального и городского бюджетов; показатели социальной эффективности, отражающие последствия реализации проекта для населения города.

Бюджетный эффект программы может быть рассчитан как разность между суммой бюджетных эффектов инвестиционных проектов программы и средствами, направляемы- ми из соответствующих бюджетов на реализацию социальных мероприятий программы. Социальный эффект проекта складывается из дополнительно выплачиваемой заработной платы и экономии бюджетных средств по выплате пособий по безработице, образующейся в результате реализации программы. При этом оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект соответствует социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека.

При оценке результатов реализации программ развития МО в число основных индикативных показателей, позволяющих анализировать эффективность выполняемых мероприятий, наряду с такими показателями, как доля приоритетных направлений в общем объеме выполняемых работ (услуг), доля наукоемкой продукции в общем объеме производимой продукции, доля НПК в основных фондах и др., целесообразно включать данные, отражающие изменение объема промышленного производства, уровня налогов и других обязательных платежей и связанных с этим бюджетный эффект, количество рабочих мест в увязке с социальным эффектом.

С учетом того, что Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 17 мая 2003 г. поставлена задача удвоения ВВП за предстоящее десятилетие, необходимо задействовать все инвестиционные и инновационные составляющие. Отсюда разрабатываемые программы развития МО в числе индикаторов изменения социально-экономического положения наукограда, на наш взгляд, в обязательном порядке должны содержать данные о приросте внутреннего регионального продукта (ВРП). Рост ВРП достигается за счет решения задач, направленных на развитие научно-технического потенциала и стратегических преимуществ НПК, освоения выпуска и развития производства высокотехнологичной продукции, востребованной рынком.

Роль отдельных подпрограмм в развитии производства продукции и услуг можно проиллюстрировать данными, взятыми из программы развития г. Бийска как наукограда Российской Федерации (таблица). Как правило, подпрограммы «Реализация приоритетных направлений науки и техники» и «Формирование инфраструктуры инновационной дея- тельности» являются ключевыми. Другие подпрограммы, несмотря на значительные инвестиции, дают незначительный прямой эффект, хотя косвенный от них не мал. Аналогичным образом применительно к каждой из подпрограммам по годам реализации могут быть представлены показатели социальной эффективности. Прогнозные показатели реализации программ рассматриваются на различных уровнях: федеральном, областном (краевом), муниципальном.

Таблица

Роль отдельных подпрограмм в развитии производства продукции и услуг, млн руб.

|

Наименование подпрограммы |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 х. |

2007 г., % |

|

Всего |

207,2 |

1 089,9 |

2 406,1 |

4 868,8 |

100,0 |

|

Реализация приоритетных направлений науки и техники |

0,0 |

559,4 |

1 052,7 |

2 713,3 |

55,7 |

|

Реформирование НПК наукограда |

0,0 |

59,2 |

327,2 |

382,6 |

7,9 |

|

Формирование инфраструктуры инновационной деятельности |

207,2 |

352,2 |

592,8 |

1284,1 |

26,4 |

|

Социальное развитие наукограда 0,0 |

1,6 |

75,3 |

75,3 |

1,5 |

|

|

Создание единой информационной среды наукограда |

0,0 |

58,3 |

28,4 |

28,4 |

0,6 |

|

Международное сотрудничество наукограда |

0,0 |

59,2 |

327,2 |

382,6 |

7,9 |

|

Подготовка кадров |

0,0 |

0,0 |

2,6 |

2,6 |

0,1 |

Экономический рост и структурные преобразования в экономике регионов противоречиво влияют на состояние окружающей природной среды. Прогнозируемые темпы роста ВРП и промышленного производства, во многом базирующиеся на более полном использовании недозагруженных производственных мощностей, обусловливают рост выбросов и сбросов загрязняющих веществ и, как следствие, ухудшение экологической обстановки. Вместе с тем, наращивание производства на основе модернизации производственных мощностей, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, снижения удельного потребления первичных производственных ресурсов являются мощным фактором, способствующим стабилизации и недопущению ухудшения экологической ситуации.

В связи с этим в процессе разработки программ необходимо предусматривать мероприятия, касающиеся улучшения экологической ситуации, а также специальные приро- доохранные меры, реализация которых должна удерживать в пределах допустимых норм уровень антропогенного воздействия промышленных производств.

Основной проблемой реализации любой программы является ее ресурсное обеспечение. Именно дефицит финансовых ресурсов федерального бюджета сдерживает в настоящее время появление новых наукоградов. Безусловно, государственная финансовая поддержка программ необходима, без нее «саморазвитие» высоких технологий не имеет перспектив. В то же время необходимо использовать возможности финансирования программ развития наукоградов за счет внебюджетных инвестиций (в ряде программ их удельный вес превышает 70 % от общих затрат на реализацию программы), тем более что за счет субвенций, предусматриваемых в федеральном бюджете, финансируется в основном городская инфраструктура МО, а не инновационная деятельность.

Таковы некоторые специфические особенности программ развития МО как наукоградов. В заключение следует отметить, что хотя в законодательном обеспечении развития наукоградов много белых пятен и противоречий, процесс подготовки программ и присвоения статуса наукограда, как нам представляется, с учетом их эффективности необходимо продолжать, привлекая ресурсы стабилизационного фонда.

Список литературы Особенности разработки программ развития наукоградов

- Сборник методических и нормативных материалов о порядке использования нормативных материалов инвестиционных средств Бюджета развития РФ. М., 1998. Вып. 1;

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 г. (вторая редакция).

- Методические рекомендации по разработке проектов программы развития наукоградов: Проект / Развитие науки и технологий в условиях рыночной экономики России / НИИ регионологии при Мордовском университете. Саранск, 1999. С. 142-168.