Особенности развития донозологических изменений в психическом и физическом здоровье у учащихся поколения Z

Автор: Сетко А.Г., Булычева Е.В., Сетко Н.П.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 4 (28), 2019 года.

Бесплатный доступ

Стремительное развитие цифровых технологий, широкая доступность интернет-сети и высокая популярность электронных гаджетов стали предпосылками формирования новой «цифровой среды», которая с точки зрения теории поколений стала ключевым фактором формирования нового поколения формата Z. Существенное изменение образа жизни современных детей по сравнению с предыдущими поколениями привело к дефициту двигательной активности и продолжительности пребывания на открытом воздухе на фоне высоких учебных нагрузок, что в сочетании с действием новых гигиенических факторов, таких как активное использование в жизнедеятельности современных детей информационно-коммуникационных технологий, способствует формированию риска психическому и физическому здоровью. У 80 детей (1-я группа - поколение Z, «дети индиго»), родившихся в 2008 г., которым на момент обследования (05.04.2018 г.) было 10 лет, проведена оценка психического и физического здоровья. Показано, что в поколении Z сформировались психологические и личностные особенности, что характеризовалось увеличением числа детей с социально-психологической дезадаптированностью в коммуникативной и поведенческой сфере в 3,5 раза, с высокой тревожностью - в 2,5 раза и снижением социометрического статуса - до 2,5 раза по сравнению с предыдущим поколением...

Цифровая среда, поколение z, "дети-индиго", поколение y, "миллениалы", психологический портрет современного поколения, социально-психологическая адаптация, тревожность, коммуникативная успешность, физиометрические и соматометрические показатели физического развития, индекс массы тела

Короткий адрес: https://sciup.org/142223301

IDR: 142223301 | УДК: 613.86: | DOI: 10.21668/health.risk/2019.4.17

Текст научной статьи Особенности развития донозологических изменений в психическом и физическом здоровье у учащихся поколения Z

Стремительное развитие цифровых технологий, широкая доступность интернет-сети и высокая популярность электронных гаджетов стали предпосылками формирования новой «цифровой среды», которая с точки зрения теории поколений стала ключевым фактором формирования нового поколения формата Z [1]. Жизнедеятельность детей в цифровой среде не имеет аналогов в филогенезе и сопряжена с постоянным воздействием факторов физической природы (электромагнитные излучения, акустические воздействия), физического напряжения нервно-мышечного аппарата, обусловленного вынужденными позами при использовании ноутбуков, телефонов, планшетов, «пальцевым письмом» на экранах гаджетов, статическими нагрузками из-за поддержания гаджетов, интеллектуального и эмоционального напряжения [2]. Согласно зарубежным научным данным, рост и развитие современных детей и подростков в гиперинформационном про- странстве и цифровой среде определили предположение о возникновении особенностей в психологическом портрете современного поколения [3–6]. Между тем отечественных данных в научной литературе, подтверждающих вышеуказанное предположение, недостаточно, что определяет актуальность предпринятого исследования. Полученные данные по исследуемой теме в научной литературе обусловливают актуальность изучения особенностей формирования здоровья на донозологическом уровне у современного поколения по сравнению с предыдущим, выявление характерных психологических особенностей качеств личности, характера, особенностей восприятия окружающего мира, что позволит научно обосновать эффективные способы как воспитания, так и обучения детей поколения Z.

Цель работы – дать характеристику психологических и личностных особенностей учащихся поколения Z .

Сетко Андрей Геннадьевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков с гигиеной питания и труда (e-mail: ; тел.: 8 (3532) 50-06-06, доб. 402; ORCID: .

Булычева Екатерина Владимировна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры профилактической медицины (e-mail: ; тел.: 8 (3532) 50-06-06, доб. 642; ORCID: .

Сетко Нина Павловна – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой профилактической медицины (e-mail: ; тел.: 8 (3532) 50-06-06, доб. 642; ORCID: .

Материалы и методы. У 80 детей (1-я группа – поколение Z , «дети индиго»), родившихся в 2008 г., которым на момент обследования (05.04.2018 г.) было 10 лет, проведена оценка психического и физического здоровья. Психическое здоровье оценено путем исследования социальнопсихологической адаптации, коммуникативной успешности, тревожности на учебных занятиях и в повседневной жизни. Группу контроля составили 100 детей (2-я группа – поколение Y , «миллениалы»), родившиеся в 1998 г., которым также на момент обследования (09.09.2008) было 10 лет. Социально-психологическая адаптация исследована анкетным методом классных учителей, на основании ответов которых по методике А.А. Баранова с соавт. (2005) определена социально-психологическая адаптации в учебной, коммуникативной и поведенческой сфере [7]. Коммуникативная успешность учащихся определялась с помощью социометрического эксперимента путем определения социометрического индекса [8]. Социометрический индекс ребенка определяется путем подсчета полученных им положительных и отрицательных выборов одноклассников. В зависимости от этого у обследуемого подсчитывалась статусная категория: I – высокая; II – средняя; III – низкая. Уровень тревожности у детей исследован также анкетным методом для учащихся по опроснику СМАS (The Children`s Form of Manifest Anxiety Scale) в адаптации А.М. Прихожан [9]. Сравнительная оценка физического здоровья обследуемых дана путем анализа показателей физического развития: рост, масса тела, жизненная емкость легких, сила сжатия кисти ведущей руки, а также индекс массы тела согласно номограммам ВОЗ (2007).

Статистический анализ полученных данных проведен с помощью программного приложения Microsoft-MS Office MS Exiles и русифицированной 7-й версии программы Statistica. Критический уровень статистической значимости был равным 0,05. Контроль распределения количественных показателей проводился в группах сравнения учащихся с помощью критериев Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилса. Сравнение количественных признаков в исследуемых группах студентов проводилось путем расчета t -критерия Стьюдента.

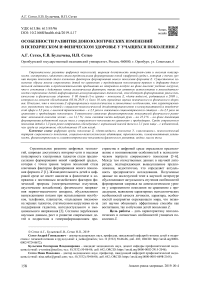

Результаты и их обсуждение. Установлено, что нормальный уровень социально-психологической адаптации был характерен для 55 % детей 1-й группы и 63 % – 2-й. Распространенность различных форм социально-психологической дезадаптации имела особенности у детей поколения Z по сравнению с данными детей предыдущего поколения Y (рис. 1). Так, распространенность социальнопсихологической дезадаптации в учебной сфере у детей 1-й группы составила 18,6 ± 1,2 случая на 100 детей при 27,9 ± 1,1 случая на 100 детей 2-й группы, что было в 1,5 раза меньше. Вероятно, это связано с тем фактом, что дети поколения Z обладают высокой способностью к успешной работе с инфор- мацией, ускоренными темпами нервно-психического развития, что позволяет им успешно адаптироваться в современной учебной среде, насыщенной цифровыми технологиями [3, 10]. У детей 1-й группы в сравнении с данными 2-й группы в три раза чаще встречалась дезадаптация в поведенческой сфере, которая составила 48,6 ± 2,5 и 16,2 ± 0,5 случая на 100 детей (р ≤ 0,05) соответственно и в 3,5 раза чаще – дезадаптация в коммуникативной сфере (66,8 ± 1,9 и 19,1 ± 0,9 случая на 100 детей соответственно, р ≤ 0,05).

Рис. 1. Показатели распространенности социально-психологической дезадаптации у детей исследуемых групп: СПДА – социально-психологическая дезадаптация; УС – учебная сфера; КС – коммуникативная сфера; ПС – поведенческая сфера

Повышение распространенности социально-психологической дезадаптации у детей 1-й группы в поведенческой сфере, вероятно, можно объяснить повышенной индивидуализацией и инфантильностью представителей поколения Z . Это связано с нетерпимостью по отношению к другим, сформированным ожиданием мгновенного выполнения собственных желаний, которые в реальной жизни не реализуются привычным способом, как в цифровой среде, что согласуется c научными данными о том, что гиперопекаемое отношение к современным детям со стороны родителей формирует эгоистичность и стирание социальных ограничений [11]. Кроме того, специалисты отмечают у современного поколения склонность к аутизации как крайнему проявлению тренда эволюции человечества в цифровой среде [3].

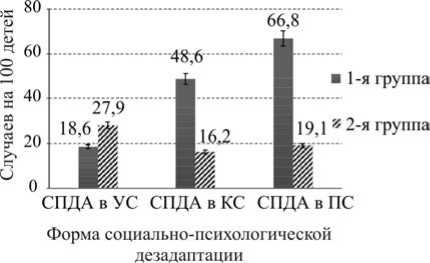

О снижении коммуникативной активности свидетельствовали данные о том, что лишь 3,5 % детей 1-й группы имели высокий уровень коммуникативной успешности, тогда как среди детей 2-й группы с таким уровнем коммуникации выявлено 10,2 % обследованных. Среди детей 1-й группы 78,7 % обследованных имели низкий уровень коммуникативной успешности, что в 2,6 раза больше, чем во 2-й (табл. 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что у детей 1-й группы, по сравнению с данными 2-й группы аналогичных подгрупп, средние значения социометрического индекса были ниже в 2,5 раза среди обследуемых с высоким уровнем коммуникативной успешности; в 1,5 раза – у детей со средним уровнем

Таблица 1

Распределение детей исследуемых групп в зависимости от уровня коммуникативной успешности, %

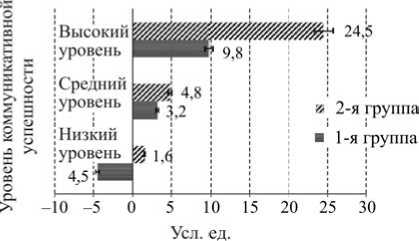

Исследования, опубликованные Американской психологической ассоциацией, определяют в личностном портрете представителей поколения Z повышенный уровень нервно-психического напряжения и эмоциональных переживаний по сравнению с таковым у представителей предыдущего поколения [11]. Это нашло свое подтверждение и в данном исследовании. Так, показано, что средняя балльная оценка уровня тревожности у детей 1-й группы составляла 25,8 ± 0,56 балла при показателе 15,6 ± 0,33 балла во 2-й группе ( р < 0,05). Установлено, что только 10,3 % обследованных 1-й группы имели нормальный уровень тревожности, тогда как во 2-й группе удельный вес детей с таким уровнем тревожности составил 40,3 %. При этом очень высокий уровень тревожности установлен у 30,6 % детей 1-й группы и лишь у 12,2 % – 2-й, что в 2,5 раза больше. Обследованных с явно повышенным уровнем тревожности также было в 1,6 раза больше среди детей 1-й группы, чем во 2-й, – 37,8 и 23,6 % соответственно (рис. 3).

В каждой подгруппе детей в зависимости от уровня тревожности установлено достоверное увеличение балльной ее оценки у детей 1-й группы по сравнению с таковыми данными 2-й группы (табл. 2). Так, средние значения балльной оценки тревожности в подгруппе детей с несколько повышенным уровнем тревожности составили 20,3 ± 0,01 балла в 1-й группе при 19,8 ± 0,03 балла во 2-й ( р < 0,05); в подгруппе детей с явно повышенным уровнем тревожности – 25,8 ± 0,02 и 24,5 ± 0,02 балла соответственно ( р < 0,05); в подгруппе детей с очень высокой тревожностью – 31,6 ± 0,09 и 28,3 ± 0,04 балла.

Исследования последних лет свидетельствуют о существенном изменении образа жизни современных детей по сравнению с таковым у предыдущих поколений [12]. Уменьшение двигательной активности и продолжительности пребывания на открытом

Рис. 2. Показатели социометрического индекса у детей в зависимости уровня коммуникативной успешности

s Нормальная ■ Несколько повышенная ■ Явно повышенная ■ Очень высокая

Рис. 3. Распределение детей исследуемых групп в зависимости от уровня тревожности

Таблица 2

Показатели балльной оценки уровня тревожности у детей исследуемых групп, баллы

|

Уровень тревожности |

Группа |

|

|

1-я |

2-я |

|

|

Нормальный |

17,5 ± 0,02 |

16,1 ± 0,01* |

|

Несколько повышенный |

20,3 ± 0,01 |

19,8 ± 0,03* |

|

Явно повышенный |

25,8 ± 0,02 |

24,5 ± 0,02* |

|

Очень высокий |

31,6 ± 0,09 |

28,3 ± 0,04* |

П р и м е ч а н и е : *р < 0,05 при сравнении данных детей исследуемых групп воздухе способствуют снижению показателей физического развития [13, 14] и связаны в большинстве случаев с появлением новых гигиенических факторов, таких как информационно-коммуникационные технологии [15, 16], а также с высокими учебными нагрузками [17–20]. Единственными проявлениями физической активности для значительной доли современных детей является дорога в школу, работа по дому и занятия на уроках физической культуры [21, 22]. Средством удовлетворения биологической потребности в естественных локомоциях могли бы стать занятия в системе дополнительного образования с высоким динамическим компонентом (спортивные секции, хореография), однако лишь каждый третий современный ребенок посещает такого рода занятия [23].

Установлено, что из показателей физического развития только рост не имел различий у детей обследуемых групп и в среднем составил 123,8 ± 0,86 см в 1-й группе и 124,3 ± 0,8 см во 2-й ( р > 0,05) (табл. 3). Масса тела была достоверно выше на 13,6 % у детей

Таблица 3

Показатели физического развития у детей исследуемых групп

|

Показатель |

Группа |

|

|

1-я |

2-я |

|

|

Рост, см |

123,8 ± 0,86 |

124,3 ± 0,8 |

|

Масса тела, кг |

25,1 ± 0,83 |

22,1 ± 0,61* |

|

Жизненная емкость легких, л |

0,95 ± 0,4 |

1,09 ± 0,3* |

|

Сила сжатия кисти ведущей руки |

6,47 ± 0,45 |

8,49 ± 0,88* |

|

Индекс массы тела |

26,3 ± 1,55 |

21,5 ± 1,14* |

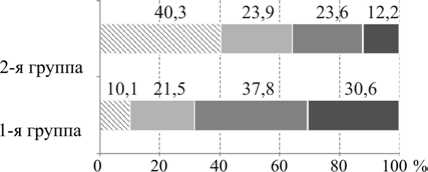

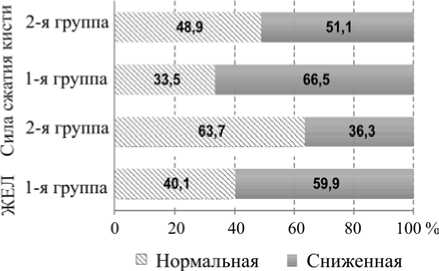

Рис. 4. Распределение детей исследуемых групп в зависимости от соответствия физиологической норме жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и силы сжатия кисти

П р и м е ч а н и е : * р < 0,05 при сравнении данных детей исследуемых групп.

1-й группы, чем во 2-й: 25,1 ± 0,83 и 22,1 ± 0,61 кг соответственно ( р < 0,05). В то же время физиомет-рические показатели физического развития были ниже у детей 1-й группы по сравнению с данными обследованных 2-й группы: по средним значениям жизненной емкости легких – на 14,7 %; а по силе сжатия кисти ведущей руки – на 22,3 %. Снижение силовых возможностей в научных публикациях последних лет связывают с отсутствием интереса у современных детей к активным занятиям спортом, малоподвижным образом жизни, широким внедрением в жизнь технических средств, нарушением режима питания [24–26].

Вышеуказанные факты определили особенности распределения обследуемых детей в зависимости от соответствия физиологическим нормам жизненной емкости легких и силы сжатия кисти (рис. 4). Так, в 1-й группе детей со сниженными показателями жизненной емкости легких выявлено в 1,6 раза больше, чем во 2-й; со сниженными показателями силы сжатия кисти – в 1,3 раза больше.

Кроме того, в 1-й группе определено только 63,1 % детей с нормальной массой тела; у 30,8 % – избыточная масса тела и у 6,1 % детей – дефицит массы тела; тогда как среди детей 2-й группы – 82,8; 14,7 и 2,5 % соответственно.

Выводы. Показано, что в поколении Z формируются психологические и личностные особенности, которые характеризуются увеличением числа детей с социально-психологической дезадаптированно-стью в коммуникативной и поведенческой сфере, с высокой тревожностью и снижением социометрического статуса, а также снижением физиометриче-ских показателей физического развития на фоне формирования тенденции к избыточной массе тела по сравнению с предыдущим поколением.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Особенности развития донозологических изменений в психическом и физическом здоровье у учащихся поколения Z

- Eyerman R., Turner B.S. Outline of a Theory of Generations // European Journal of Social Theory. - 1998. - Vol. 1, № 1. - P. 91-106. DOI: 10.1177/136843198001001007

- Кучма В.Р. Факторы риска здоровью обучающихся в современной российской школе: Идентификация, оценка и профилактика средствами гигиены // Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях: сборник статей VI Национального конгресса по школьной и университетской медицине с междунар. участием. - Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного медицинского университета, 2018. - С. 20-25.

- Kardaras N. Generation Z: Online and at Risk? [Электронный ресурс] // Scientific American. - 2016. - URL: https://www.scientificamerican.com/article/generation-z-online-and-at-risk/# (дата обращения: 10.03.2019).

- The Relationship between the Duration of Playing Gadget and Mental Emotional State of Elementary School Students / A.S. Wahyuni, F.B. Siahaan, M. Arfa, I. Alona, N. Nerdy // Open. Access. Maced. J. Med. Sci. - 2019. - Vol. 7, № 1. - P. 148-151. DOI: 10.3889/oamjms.2019.037

- Christensen H., Griffiths K.M., Farrer L. Adherence in internet interventions for anxiety and depression // Journal of Medical Internet Research. - 2009. - Vol. 11, № 2. - P. e13. DOI: 10.2196/jmir.1194

- Prevalence of excessive internet use and its association with psychological distress among university students in South India / N. Anand, P.A. Jain, S. Prabhu, C. Thomas, A. Bhat, P.V. Prathyusha, S.U. Bhat, K. Young, A.V. Cherian // Industrial Psychiatry Journal. - 2018. - Vol. 27, № 1. - P. 131-140.

- DOI: 10.4103/ipj.ipj_28_18

- Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Оценка состояния здоровья детей: новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 62-68.

- Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива. Система личных взаимоотношений. - Минск: Народная асвета, 1984. - 239 с.

- Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 192 с.

- Gargi K., Ms Maitri. Gen Z - Children of Digital Revolution Transforming Social Landscape [Электронный ресурс] // American International Journal of Research in Humanities. Arts and Social Sciences. - 2015. - Vol. 10, № 3. - P. 206-208. - URL: https://www.academia.edu/13099237/American_International_Journal_of_Research_in_Humanities_Art_and_Social_Sciences_AIJRHASS_Issue_10_Vol1 (дата обращения: 20.02.2019).

- Stress in America: generation Z [Электронный ресурс]. - 2018. - URL: https://www.apa.org/news/press/releases/ stress/2018/stress-gen-z.pdf (дата обращения: 20.02.2019).

- Медико-социальная оценка образа жизни школьников / А.Г. Сухарев, Л.Ф. Игнатова, В.В. Стан, О.А. Шелонина, Н.М. Цыренова, Ю.А. Лукашова // Российский педиатрический журнал. - 2014. - Т. 17, № 3. - С. 37-40.

- Гигиеническая оценка влияния средовых факторов на функциональные показатели школьников / В.Р. Кучма, О.Ю. Милушкина, Н.А. Бокарева, В.Ю. Детков, Д.М. Федотов // Гигиена и санитария. - 2013. - Т. 92, № 5. - С. 91-94.

- Макарова Л.П., Буйнов Л.Г., Плахов Н.Н. Гигиенические основы формирования культуры здорового образа жизни школьников // Гигиена и санитария. - 2017. - Т. 96, № 5. - С. 463-466.

- DOI: 10.1882/0016-9900-2017-96-5-463-466

- Особенности режима дня и образа жизни современных старших школьников / Н.А Скоблина, Н.А. Бокарева, А.А. Татаринчик, М.Б. Булацева // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. - 2018. - № 2. - С. 44-51.

- Использование технологии "Кабинет охраны зрения детей" в образовательной организации / Н.А. Скоблина, И.В. Добрук, А.П. Цамерян, Н.О. Сапунова, К.В. Цепляева, Ж.В. Гудинова, Е.В. Скоблина // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. - 2016. - № 2. - С. 39-42.

- Сетко Н.П., Булычева Е.В., Сетко А.Г. Физическое развитие детей и подростков Оренбуржья // Физическое развитие детей: фундаментальные и прикладные аспекты: монография / под ред. Н.А. Скоблина, О.Ю. Милушкиной и др. - М.: Союз гигиенистов, 2018. - С. 21-27.

- Особенности режима дня современных гимназистов начальной школы и при переходе к предметному обучению / А.Я Валова, Н.П. Сетко, Е.В. Булычева, И.М. Сетко // Оренбургский медицинский вестник. - 2017. - Т. 5, № 2. - С. 63-67.

- Современные направления профилактической работы в образовательных организациях / В.Р. Кучма, О.Ю. Милушкина, Н.А. Бокарева, Н.А. Скоблина // Гигиена и санитария. - 2014. - Т. 93, № 6. - С. 107-111.

- Оценка качества оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Е.В. Ануфриева, С.Б. Соколова, Н.А. Скоблина, А.Р. Вирабова, А.Ю. Макарова, Е.В. Трофименко [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2017. - Т. 72, № 3. - С. 180-194.

- Дьячкова М.Г., Мордовский Э.А. Воздействие компьютерных технологий на здоровый образ жизни подрастающего поколения // Экология человека. - 2012. - № 5. - С. 14-19.

- Physical activity and sedentary lifestyle among children from private and public schools in Northern Brazil / T.C. De Olivera, A.A.M. Da Silva, C.J.N. Dos Santos, J.S. De Silva, S.I.O. Da Conceisao // Revista de Saude Publica. - 2010. - Vol. 44, № 6. - P. 996-1004.

- Qadri H.A., Srivastav H.K. Under-nutrition more in male children: a new study // International Journal of Research in Medical Sciences. - 2015. - № 3. - P. 3363-3366.

- DOI: 10.18203/2320-6012

- Основные закономерности морфофункционального развития детей и подростков в современных условиях / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина, О.Ю. Милушкина, Н.А. Бокарева // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2012. - Т. 67, № 12. - С. 35-40.

- Twenge J.M. Have Smartphones Destroyed a Generation? [Электронный ресурс] // The Atlantic. - 2017. - URL: www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphonedestroyed-a-generation/534198/ (дата обращения: 10.03.2019).

- Educating the Student Body: Taking Physical Activity and Physical Education to School / In: H.W. Kohl, H.D. Cook eds. - Washington (DC): National Academies Press (US), 2013. - 420 p.