Особенности развития государственно-частного партнерства в регионах России

Автор: Кожевников Сергей Александрович

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 9 (29), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию особенностей развития государственно-частного партнерства в регионах России. На основе анализа успешного мирового опыта показано, что партнерство власти и бизнеса является перспективным инструментом решения проблем, связанных с острым дефицитом инвестиций в строительство и модернизацию общественной инфраструктуры. Представлена краткая история использования механизмов партнерства в экономике нашей страны, особенности современного этапа развития данного института. Выявлены отрасли, а также регионы, в которых в настоящее время наиболее активно реализуются ГЧП-проекты. Показано, что одним из барьеров, ограничивающих развитие партнерского взаимодействия власти и бизнес-структур, является неразвитость и нестабильность нормативно-правовой базы, что заключается в отсутствии взаимной интеграции норм бюджетного, налогового, гражданского и прочего законодательства, регулирующего данную форму взаимодействия сторон, в рамочном характере большинства нормативно-правовых актов, а также остром дефиците подзаконных актов. В связи с этим в июле 2015 года был принят федеральный закон о государственно-частном партнерстве. Его изучение позволяет утверждать, что на законодательном уровне закреплен существующий в настоящее время в экономической литературе так называемый «проектный» подход к трактовке государственно-частного партнерства. В статье проанализированы основные положения документа, регламентирующие вопросы проведения конкурсов по отбору инвестора, эффективности проекта партнерства, меры поддержки бизнес-структур.

Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство, бизнес-структуры, инвестиционный проект, регион, концессия

Короткий адрес: https://sciup.org/14746393

IDR: 14746393

Текст научной статьи Особенности развития государственно-частного партнерства в регионах России

Статья посвящена исследованию особенностей развития государственно-частного партнерства в регионах России. На основе анализа успешного мирового опыта показано, что партнерство власти и бизнеса является перспективным инструментом решения проблем, связанных с острым дефицитом инвестиций в строительство и модернизацию общественной инфраструктуры. Представлена краткая история использования механизмов партнерства в экономике нашей страны, особенности современного этапа развития данного института. Выявлены отрасли, а также регионы, в которых в настоящее время наиболее активно реализуются ГЧП-проекты. Показано, что одним из барьеров, ограничивающих развитие партнерского взаимодействия власти и бизнес-структур, является неразвитость и нестабильность нормативно-правовой базы, что заключается в отсутствии взаимной интеграции норм бюджетного, налогового, гражданского и прочего законодательства, регулирующего данную форму взаимодействия сторон, в рамочном характере большинства нормативно-правовых актов, а также остром дефиците подзаконных актов. В связи с этим в июле 2015 года был принят федеральный закон о государственно-частном партнерстве. Его изучение позволяет утверждать, что на законодательном уровне закреплен существующий в настоящее время в экономической литературе так называемый «проектный» подход к трактовке государственно-частного партнерства. В статье проанализированы основные положения документа, регламентирующие вопросы проведения конкурсов по отбору инвестора, эффективности проекта партнерства, меры поддержки бизнес-структур.

Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство, бизнес-структуры, инвестиционный проект, регион, концессия.

В условиях недостатка финансовых, инвестиционных, кадровых и прочих ресурсов органов власти всех уровней для решения ключевых проблем социально-экономического развития территорий крайне важным является привлечение для этого средств частного бизнеса. Особенно актуально развитие взаимодействия власти и бизнес-структур на фоне острой необходимости в структурной перестройке российской экономики и переходе ее на инновационный вектор развития, требующих не только колоссальных финансовых затрат, но и использования при этом современных производственных технологий, а также передового управленческого опыта [4].

Как свидетельствует мировой опыт, в такой ситуации перспективным инструментом решения данных проблем является развитие механизмов государственночастного партнерства (ГЧП). Предметом соглашений партнерства при этом, как правило, являются объекты общественной инфраструктуры (дороги, энергетика, транспорт, водоснабжение и канализация, связь и др.), которые испытывают в настоящее время особенно острый дефицит финансовых ресурсов для стабильного развития.

Так, в США государственно-частное партнерство получило наиболее широкое распространение в строительстве и эксплуатации автомобильных дорог (32 из 36 реализуемых проектов), в Великобритании – в здравоохранении (123 из 352 проектов) и образовании (113 из 352 проектов), в Германии – в образовании (24 из 56 проектов). При этом в Великобритании стоимость проектов государственночастного партнерства, реализованных в рамках программы Частной финансовой инициативы (PFI), составляют около ¼ от общего объема государственных инвестиций в стране, а такие проекты обеспечивают экономию расходной части ее бюджета порядка 17% [1].

Вместе с тем в настоящее время государственно-частное партнерство в России находится еще на стадии становления, несмотря на довольно длительную историю использования ее отдельных форм, например, концессий. В частности, еще в 1717 году для строительства мельниц частным лицам в концессию были предоставлены берега рек Уны и Шлины, в 1869 году англичанин Джон Юз получил концессию на строительство металлургического завода в Донбассе, а в 1897 – 1901 гг. в рамках такого соглашения была простроена Китайско-восточная железная дорога [7].

Довольно активно иностранный капитал привлекался и в экономику советской России в течение первых лет ее становления. В 1923 – 1937 гг. в стране функционировал Главный концессионный Комитет при Совете народных комиссаров СССР, ключевой задачей которого являлось предоставление концессий иностранным лицам для ведения ими торговой и производственной деятельности. В течение этого периода ведомством было рассмотрено около 2200 заявок и более 10% из них были реализованы. Наиболее активно к осуществлению данных проектов привлекался немецкий, английский, американский и французский капитал. Однако в дальнейшем в связи с отказом от НЭПа и усилением административных начал в экономике СССР большинство реализующихся с участием зарубежных инвесторов проектов было свернуто [7].

Активизация использования государственно-частного партнерства в современной России приходится на первое десятилетие XXI века. В это время в стране формировались институциональные (создание соответствующих институтов развития: Инвестиционный фонд РФ, ОАО «Роснано», Фонд содействия реформированию ЖКХ и др.) и организационные условия (принятие соответствующей нормативно-правовой базы), способствующие развитию партнерского взаимодействия власти и бизнес-структур в приоритетных отраслях отечественной экономики.

Основной тенденций последних лет является смещение вектора использования государственно-частного партнерства с федерального уровня на региональный и местный. В частности, на начало 2015 года в масштабах всей страны на стадии реализации находилось 366 проектов концессии, из них на муниципальном уровне – 302 проекта (82,5% от их общего числа), региональном – 60 (16,4%), федеральном – 4 (1,1%) [11].

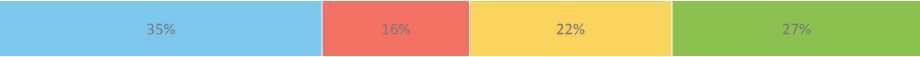

Практика реализации концессионных проектов в отраслевом разрезе в целом по России представлена на рисунке.

Иными словами, наибольшее количество проектов партнерства реализуется в социальной (объекты здравоохранения, спорта и туризма, образования и культуры) и транспортной (дорожная, авиационная инфраструктура, речные и морские порты) сферах. На них приходится 62% от общего числа реализуемых проектов. В сфере ЖКХ количество подобных соглашений несколько ниже [7].

Опыт разработки и реализации проектов партнерства к настоящему времени уже имеется в 68 субъектах Российской Федерации (80% от их общего числа). При этом лидерами по реализации концессий на региональном уровне являются Ниже- городская область (8 соглашений), Республика Башкортостан, Ленинградская область (по 7), Новосибирская область (5). Наибольшее количество концессионных соглашений на муниципальном уровне реализуется в Республике Татарстан (45 соглашений), Амурской области (38), Республике Бурятия и Ивановской области (по 19). В этих регионах активно реализуются и иные формы государственно-частного партнерства (договор аренды с инвестиционными обязательствами, сервисный договор и др.).

На данном основании можно сделать вывод о том, что наибольшее развитие государственно-частное партнерство получило в регионах страны, характеризующихся благоприятным инвестиционным климатом и привлекательностью. Это подтверждают и результаты проведенного в 2015 году Министерством экономического развития РФ и Центром развития ГЧП исследования, посвященное комплексной оценке развития института государственно-частного партнерства в регионах России.

Лидирующие позиции по уровню развития партнерства власти и бизнеса (ТОП-10) в настоящее время занимают Санкт-Петербург, Республика Татарстан, г. Москва, Новосибирская, Нижегородская, Ленинградская, Самарская, Свердловская, Московская и Воронежская области. Для них характерны высокий инвестиционный потенциал, развитая нормативно-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

■ Социальная инфраструктура ■ Коммунальная инфраструктура ■ Энергетическая инфраструктура ■ Транспортная инфраструктура

Рис. Отраслевое распределение проектов, реализуемых в России в рамках соглашений концессии

правовая база, регулирующая вопросы организации партнерства власти и бизнеса, имеется успешный опыт реализации крупных концессионных проектов, договоров аренды с инвестиционными обязательствами (строительство «Северного дублера Кутузовского проспекта», реабилитационного центра на 200 коек в п. Коммунар и др.).

Наименее развита практика партнерского взаимодействия власти и бизнеса в следующих субъектах РФ, характеризующихся низким уровнем социальноэкономического развития: Республика Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Чукотский автономный округ . Значительная часть этих регионов характеризуется невысокой инвестиционной привлекательностью, соответствующая институциональная среда практически не сформирована, практика применения механизмов государственно-частного партнерства в некоторых субъектах данной группы вовсе отсутствует [8].

При этом в настоящее время существует целый ряд барьеров организационного, институционального и экономического характера, ограничивающих развитие механизмов государственно-частного партнерства в экономике регионов страны.

Одним из таких ключевых барьеров, с точки зрения экспертов как из государственных структур, так и из бизнес-сооб-щества, является неразвитость и нестабильность нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы реализации партнерства [2]. В частности, как показывают результаты проведенного исследования, представленного в Национальном докладе о рисках бизнеса в частно-государственном партнерстве, более трети от общего количества бизнес-структур, принявших участие в опросе, видят изменение нормативно-правовой базы одним из наиболее важных рисков, с которым сталкивается реализация проектов государственно-частного партнерства. В свою очередь 79% глав муниципальных районов, около ½ глав городских и сельских поселений Вологодской области признали несовершенство законодательной базы одним из главных факторов, ограничивающих развитие партнерского взаимодействия власти и бизнеса [6].

Несовершенство законодательной базы состоит, прежде всего, в отсутствии взаимной интеграции норм бюджетного, налогового, гражданского и прочего законодательства, регламентирующего взаимодействие власти и бизнес-структур, а также остром дефиците подзаконных и правоприменительных актов.

По состоянию на 1 августа 2015 года в 71 регионе принят закон об участии субъекта Российской Федерации в государственно-частном партнерстве. На территории 21 субъекта один или несколько муниципальных образований приняли правовые акты, регулирующие развитие муниципально-частного партнерства (МЧП).

Вместе с тем данная нормативно-правовая база носит рамочный характер и не позволяет выстраивать полноценные партнерские отношения власти и бизнеса. Она фактически не учитывает существующего опыта и сложностей реализации ГЧП-проектов на национальном уровне, возникших в ходе применения существующей нормативной базы, зачастую обусловливает возникновение коллизий с нормами федерального законодательства, содержит в себе весьма узкий набор форм и инструментов взаимодействия органов власти и частного инвестора, многие положения носят весьма декларативный характер.

Существенным шагом вперед в вопросах правового регулирования данных отношений является принятие в июле 2015 года Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принятие этого документа направлено на «создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения потребителей которыми относится к вопросам ведения органов государственной власти, органов местного самоуправления», на официальное закрепление основ правового регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой и реализацией проекта ГЧП/МЧП, соответствующие полномочия органов государственной власти, местного самоуправления, устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон соглашения.

Закон дает следующую трактовку государственно-частного партнерства, под которым понимается «юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве …». Реализация такой формы сотрудничества направлена на привлечение инвестиций в экономику и повышение качества и доступности общественных услуг.

Таким образом, фактически был закреплен существующий в экономической литературе так называемый «проектный» подход к трактовке государственно-частного партнерства, который, на наш взгляд, является более объективным, поскольку наиболее полно отражает «родовые» признаки, характерные для данной формы взаимодействия власти и бизнеса, и соответствует успешной мировой практике реализации таких соглашений [5; 9; 10; 12].

Кроме того, принятие федерального закона позволило урегулировать целый ряд отношений, связанных с разработкой и реализацией проектов государственночастного партнерства, а именно:

-

1. Был определен закрытый перечень объектов, которые могут быть предметом соглашения о государственно-частном партнерстве. Вместе с тем из него исключены объекты водоснабжения и канализации, теплоснабжения, дороги федерального, регионального и местного значения, в отношении которых существует специальное правовое регулирование законом о концессиях. Однако это обстоятельство ограничивает использование в данных отраслях иных форм ГЧП, что может послужить фактором, ограничивающим приток внебюджетных инвестиций в их модернизацию.

-

2. В документе четко закреплены требования, предъявляемые к частному партнеру, обязательные элементы любого соглашения о государственно-частном партнерстве.

-

3. Важным шагом в направлении повышения успешности реализации проектов государственно-частного партнерства, эффективности расходования при этом бюджетных средств, согласно закону, является обязательное проведение оценки эффективности проекта на этапе его подготовки (финансовой, социально-экономической) и определение его сравнительного преимущества (сравнение показателей реализации такого проекта в альтернативных партнерству формах – в рамках государственного и муниципального контракта).

-

4. Отмена конкурсов на передачу земельных участков под реализацию инвестиционного проекта – теперь будет производиться один конкурс на весь ГЧП-проект. При этом в конкурсной документации должны быть прописаны четкие критерии определения частного инвестора-

- победителя (технические, финансово-экономические, юридические), которые также позволяют в дальнейшем проводить мониторинг исполнения принятых им обязательств, в том числе по соблюдению сроков проектирования, финансирования и создания объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта установленным соглашением значениям.

-

5. В качестве мер поддержки частного инвестора и обеспечения окупаемости его вложений со стороны публичного партнера возможно увеличение суммы принимаемых на себя расходов по созданию, техническому обслуживанию и эксплуатации объекта соглашения, а также предоставление частному партнеру дополнительных государственных или муниципальных гарантий. В свою очередь единственной формой предоставления бюджетных средств для реализации проекта партнерства и обеспечения гарантий частного сектора, в соответствии с законом, являются субсидии.

Вместе с тем одним из недостатков правового регулирования отношений ГЧП, сложившихся в соответствии с данным федеральным законом, по нашему мнению, являются длительные процедуры разработки и согласования проектов, ведущие, кроме прочего, к повышенным финансовым издержкам. Так, в соответ- ствии с законом только период проведения органами власти оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, организации и проведение конкурса на право заключения соглашения может достигать около года (360 дней).

При этом для реализации положений данного федерального закона необходимо принятие большого количества смежных и правоприменительных подзаконных нормативно-правовых актов, в том числе отдельные законы по реализации ГЧП в различных сферах (например, в оборонно-промышленном комплексе, здравоохранении и др.) [3].

Поэтому ключевой задачей органов власти всех уровней на ближайшую перспективу, на наш взгляд, является создание предпосылок, способствующих развитию государственно-частного партнерства в регионах России. На первом этапе преобразований важную роль здесь играет формирование благоприятных организационных и институциональных условий, направленных на выработку единых правил «игры», обеспечение согласованности долгосрочных интересов публичного и частного секторов, интеграцию партнерства в практику программно-целевого управления, финансирования и реализации совместных проектов.

Список литературы Особенности развития государственно-частного партнерства в регионах России

- Айрапетян, М. С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства /М. С. Айрапетян//Информационно-аналитические материалы Государственной Думы: аналитическая записка. -2008. -Режим доступа: http://pda.iam.duma.gov.ru/node/3/4669

- Барьеры развития механизма ГЧП в России . -М.: НПФ «Экспертный институт», 2010. -32 с. -Режим доступа: http:www.exin.ru.PPP-Results_24_11_2010_Fin_1.pdf

- Гагарин, П. Государственно-частное партнерство: проблемы и перспективы развития /П. Гагарин//Финансовая газета. -11.04.2013. -№ 14. -Режим доступа: http://www.gradient-alpha.ru/press-center/articles/2013/04/12/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-problemyi-i-perspektivyi-razvitiya

- Ильин, В. А. Проблемы эффективности государственного управления. Тенденции рыночных трансформаций. Кризис бюджетной системы. Роль частного капитала. Стратегия-2020: проблемы реализации : монография/В. А. Ильин, А. И. Поварова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. -188 c.

- Кожевников, С. А. Институциональные и экономические основы государственно-частного партнерства /С. А. Кожевников//Дискуссия. -2013. -№ 10 (40). -С. 83-88.

- Национальный доклад «Риски бизнеса в частно-государственном партнерстве» . -М.: Ассоциация Менеджеров, 2007. -116 с.

- Практика применения концессионных соглашений для развития региональной инфраструктуры в России /Министерство экономического развития Российской Федерации. -М., 2014. -Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/2014112710

- Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 2014 -2015 /Министерство экономического развития Российской Федерации. -М., 2015. -Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main

- Сазонов, В. Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, административно-правовые и финансово-правовые аспекты : монография/В. Е. Сазонов. -М.: Российский университет дружбы народов, 2012. -492 с.

- Татаркин, А. И. Партнерство власти и бизнеса в реализации стратегий развития территорий /А. И. Татаркин, Д. А. Татаркин, Е. Н. Сидорова//Экономика региона. -2008. -№ 4. -С. 18-30.

- Частная инициатива в концессиях: международный опыт и перспективы становления в России /Министерство экономического развития Российской Федерации. -Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/20150428_03

- Uskova, T. Public-private partnership as a mechanism of economic modernization /T. Uskova//Vykonnst’ pobniky. -2012. -№ 2 -P. 107-113.