Особенности развития изобразительного искусства Кольского заполярья в 40-х - начале 50-х годов XX века

Автор: Федотова Анастасия Вячеславовна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Мир художественной культуры

Статья в выпуске: 4 (17), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается развитие изобразительного искусства в культурном пространстве Кольского Севера в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Показана роль художников, проходивших службу в подразделениях и на кораблях Северного флота, в частях 14-й армии Карельского фронта в становлении регионального профессионального изобразительного искусства

Графика, изобразительное искусство, плакат, региональное отделение союза советских художников, скульптура, станковая живопись, театрально-декорационное искусство, экспозиционно-оформительское искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/14031183

IDR: 14031183 | УДК: 7.03

Текст научной статьи Особенности развития изобразительного искусства Кольского заполярья в 40-х - начале 50-х годов XX века

Период Великой Отечественной войны стал новым этапом развития изобразительного искусства: одной из основных задач стала агитационно-пропагандистская работа, вследствие чего наибольшее развитие получил плакат как один из самых массовых видов изобразительного искусства – героические и сатирические плакаты, обычно сопровождаемые литературным текстом. С первых дней Отечественной войны в г. Москве начался выпуск плакатов «Окна ТАСС», в г. Ленинграде – «Боевой карандаш». Это нашло свое продолжение во всех регионах страны, в том числе и в Заполярье [9, с. 62].

Большое число художников находились в подразделениях и на кораблях Северного флота, в частях 14-й армии Карельского фронта, в партизанских отрядах. На профессиональной основе при Главном политуправлении Северного флота в годы войны работала группа художников – М.А. Новиков, А.А. Меркулов, В.Г. Баранов, Л.Е. Кербель, А.Я. Кольцов и др. Кроме выполнения военных обязанностей, они занимались маскировкой объектов военно-морской техники и выпуском агитационных плакатов, сатирических листовок «Таран» и «Окна “Полярной правды”».

Еженедельные сатирические плакаты «Таран» продолжили традиции «Окон ТАСС» и «Боевого карандаша». Плакаты «Окна «Полярной правды», выходившие в 1941–1945 гг., были своеобразным изобразительным приложением к сообщениям Совинформбюро и представляли собой небольшие по размеру листы с несколькими взаимосвязанными рисунками и текстом. Тиражировались они вручную при помощи трафарета, первоначально исполнялись вручную литографским способом в двух экземплярах. Наиболее удачные плакаты тиражировались в мурманской типографии газеты «Полярная правда» и выходили в сотнями, иногда тысячами экземпляров. Также флотские художники занимались оформлением газеты «Краснофлотец».

Ряд художников служили в сухопутных войсках при политуправлении Карельского фронта, где с мая по сентябрь 1942 года был организован выпуск нового фронтового сатирического журнала «Сквозняк». Печатался он на 8 страницах с одноцветными иллюстрациями, которые исполнялись художниками А. Короткиным, В. Гембаче-вым, Б. Ивановым, М. Медведевым и др. В художественном отделе активное участие принимали также красноармейцы, сержанты и политработники частей фронта. Всего вышло 7 номеров, так как в условиях военной действительности они уступали место «листкам» сатирической периодики [10]. В 14-й Армии Карельского фронта выходила также газета «Часовой Севера», рисунки к которой выполнял художник С.А. Осауленко.

На Кольском Севере, как и в других регионах, большое распространение получили и такие агитационно-массовые формы искусства, как оформление фронтовых клубов и землянок, Домов Военно-Морского флота, Ленинских комнат.

Одновременно с маскировочными работами, выпуском агитационных плакатов, листовок и брошюр художники создавали самостоятельные творческие работы. Станковая живопись в период войны значительно преобразилась. Преодолев упадок двух предвоенных лет, в первые годы войны художники создавали не иллюстративные, праздничные картины, а торопливые, не претендующие на обобщение, почти монохромные этюды по живым впечатлениям, что не исключало многогранности, серьезности и глубины замысла. Распространенными стали пре-

Общество

Terra Humana

дельно скромные портреты, лаконичные сюжетные картины, а также пейзаж, как пишет Т.М. Рыжкова, – «место действия, среда обитания и выживания» [9, с. 64]. Станковая графика развивалась в основном в быстрых документально-точных карандашных зарисовках. Основное место в творчестве художников, служивших в Заполярье, традиционно занимал пейзаж.

Своеобразной точкой отсчета искусства военной поры на Кольском Севере стало написанное в 1941 г. живописное полотно «У пирса» (МОКМ) В.Ф. Штраниха, с 1940 г. работавшего в бригаде Северного флота. В почти документальных маринистических полотнах передавал атмосферу военных лет в Заполярье мастер индустриального пейзажа Г.Г. Нисский. Морские мотивы мест боевых действий и портреты защитников Заполярья – основные темы живописных и графических работ художников А.Я. Кольцова, В.Г. Баранова, А.А. Меркулова, М.А. Новикова. Изображали военную повседневность прифронтового г. Мурманска Н.И. Цейтлин, Я.А. Комшилов.

Графические работы были созданы художниками, военная службакоторыхнетре-бовала навыков работы в изобразительном искусстве. С разрешения командования во время отдыха делал портретные зарисовки матросов и офицеров В.Д. Каленский, служивший с 1940 г. в морском разведывательном радиоотряде СФ. С 1941 г. в перерывах между боями на обрывках упаковочной бумаги рисовал боевых товарищей рядовой 995-ого стрелкового полка на Карельском фронте Л. Калиновский. Портреты, зарисовки населенных пунктов, исполняли А.М. Хмылев, А.В. Шмидт, воевавшие в сухопутных частях Заполярья [1, c. 217]. Графические листы выполнил О.П. Бородкин, сражавшийся в партизанском отряде «Большевик Заполярья».

К концу войны в изобразительном искусстве наметились некоторые изменения: картины начали тяготеть к сложному сюжету, многофигурности, торжественности; появились парадные портреты.

В послевоенные годы в регионе начались значительные преобразования: восстановление народного хозяйства, укрепление оборонных рубежей, создание мощного военного, торгового, рыболовного флотов, формирование новых промышленных отраслей, воссоздание г. Мурманска и других городов области. Изменение состава населения и облика региона способствовало активному формированию городской культуры [2]. Эти процессы в значительной степени повлияли на дальнейшее развитие в регионе изобразительного искусства.

С середины 40-х гг. наиболее востребованными официальным искусством становятся темы восстановительных работ и героической борьбы советского народа с фашистской Германией [1, с. 222]. Однако на Кольском Севере темы войны и мирного труда значительно уступали традиционно распространенному в регионе северному пейзажу. Необходимо отметить, что работ на политические темы в регионе создавалось мало – местные авторы отличались от своих столичных коллег меньшей идеологической ангажированностью [8, с. 100].

В 50-е гг тематические рамки официального искусства расширились и востребованными стали портрет, натюрморт, бытовые, жанровые сцены. Однако в Заполярье, как и прежде, преобладал пейзажный жанр. На смену военному пейзажу, пришло изображение природы умиротворенной, находящейся в гармонии с человеком [8, с. 97]. В 50-е гг. масштабную серию «Покоренная Арктика» создал А.А. Меркулов. Просторы Баренцева и Белого морей, история Северного Флота, природа Заполярья, промышленное освоение края нашли отражение в работах В.Г. Баранова [7]. Море, камни и цветы Заполярья – главные темы в творчестве ленинградца Л.К. Богомольца. Серию городских пейзажей на Кольском Севере выполнили Я.А. Комши-лов, В. Прошкин и другие. Продолжали приезжать в Мурманскую область и творческие группы СХ СССР.

После окончания войны в регионе продолжилось активное развитие науки, организовывались многочисленные исследовательские экспедиции, однако рисовальщиков, топографически точно воспроизводящих ландшафт, этнографически достоверно – костюм и быт аборигенного населения, к этому времени не стало, их работу полностью заменила фотография. Художники, принимавшие участие в исследовательских поездках по региону, решали исключительно творческие задачи, как например, художник-полярник И.П. Рубан, принимавший участие в арктических и морских экспедициях в 40-е гг.; самодеятельный художник, исследователь Кольского Севера, И.В. Бельков, который с 1946 г. почти каждый год проводил в экспедициях Кольского филиала АН СССР и привозил вместе с образцами пород и минералов наброски северных пейзажей.

С начала Великой Отечественной войны на Кольском Севере значительное развитие получила скульптура – мало распространенный к этому времени в культурном пространстве региона вид изобразительного творчества. Наиболее востребован-

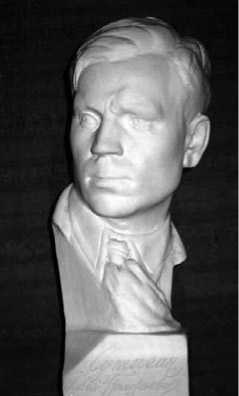

Л.Е. Кербель. Бюст разведчика П.Г. Сутягина. 1944 г. Санкт-Петербург, музей истории РГПУ им. А.И. Герцена.

А.Я. Кольцов. Окно «Полярной правды» №4. Мурманский областной краеведческий музей.

М.Н. Успенский. День Победы в Мурманске. 1946 г. Мурманский областной краеведческий музей.

Общество

А.М. Хмылев. Взорванный немцами мост в г. Печенга. Фрагмент. 1944 г. Мурманский областной краеведческий музей.

Terra Humana

А.М. Хмылев. Мурманская сандру-жинница Ирина Вейс. Мурманский областной краеведческий музей.

А.И. Сегал. Рыбачки на промысле в дни Великой Отечественной войны. 1948 г. Мурманский областной краеведческий музей.

ным жанром в скульптуре стал портрет. Правдивые, документально точные портреты героев-североморцев создавал с 1942 по 1945 гг. скульптор Л.Е. Кербель. Также на территории региона был установлен ряд памятников: в 1943 г. в Полярном – бюст командира подводной лодки «Щ-422» Ф.А. Видяева работы флотского художника А.Я. Кольцова и памятник погибшим подводникам лодки «Щ-402», сооруженный моряками-североморцами; в 1944 г. – памятник «Героям-подводникам Северного флота» работы Л.Е. Кербеля .

В скульптуре послевоенных лет основное место стали занимать монументальные композиции, прославляющие подвиг победившего народа: в Североморске в 1945 г. установлен бюст дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова работы Л.Е. Кербеля; в память о геройском подвиге советских воинов, освободивших Печен-гу, в 1955 г. был открыт памятник в порту Лиинахамари; во многих городах региона установлены памятные обелиски. В Мурманске первым памятником стал установленный в 1945 г. памятник портовикам, погибшим в годы войны. В послевоенные годы продолжается также традиция воздвижения монументальных скульптурных портретов партийных руководителей. В 1952 г. в Полярном состоялось открытие памятника И.В. Сталину. Станковой портретной скульптурой в послевоенные годы на Кольском Севере активно занимался скульптор Б.Н. Бродский.

В годы войны в Заполярье возникли новые институциональные формы художественной культуры, создание которых заняло «относительно короткое время» [2, с. 13]. В 1944 г. был создан Областной Союз советских художников в г. Мурманске (ССХ МО). В 1945 году в Союзе насчитывалось 22 художника, среди них – В.Г. Баранов, М.В. Новиков, Д.К. Свешников [7]. В период 1945–1947 гг. в объединение вступили Т.А. Степанова, М.Б. Ужинский, Д.А. Горелов Б.Н. Бродский, Г.М. Федотов и др. Первым председателем правления ССХ МО был избран А.А. Меркулов, впоследствии М.Н. Успенский, с 1946 г. – М.В. Новиков. С 1947 г. место председателя занял Д.А. Горелов, с именем которого связано наиболее активное развитие областного Союза СХ: организовывались творческие командировки художников по области и другим регионам страны [3, л. 50]; был поднят вопрос об открытии библиотеки для художников и строительстве небольшого павильона, где художники имели бы возможность продавать свои этюды; в конце 1947 г. заключен договор с городским от- делом Народного образования на аренду помещения под художественные и скульптурные мастерские на ул. Коминтерна в Мурманске [6, л. 31]. Я.А. Камшилов так отзывался об организационной деятельности Д.А. Горелова: «за 4 месяца <…> он проделал колоссальную работу <…> создал условия для творческой работы, произвел капитальный ремонт, частично приобрел оборудование <…> мы имеем хорошую художественную мастерскую, скульптурную мастерскую и помещение для Союза» [3, л. 28].

Часть художников, в связи с демобилизацией или по причине отъезда из региона покинули объединение, некоторые из-за «игнорирования деятельности Союза» были исключены. К 1948 г. в Союзе насчитывалось 14 человек, однако, из-за ненадлежащего оформления документации в составе Мурманского отделения ССХ официально числилось только 6 художников. Ввиду малочисленности членов организации, а также из-за слабого идейного руководства организационная и творческая деятельность объединения с мая 1948 г. была приостановлена. «В целях лучшей организации творческой работы художников Мурманской области и большего вовлечения новых членов в Союз Советских художников» в марте 1949 г. было решено создать Оргбюро художников и направить творческую деятельность «на создание творческих произведений на высоком идейно-художественном уровне» [4, л. 20]. Все имущество и помещение ССХ МО было передано Оргбюро, председателем назначен Я.А. Камшилов.

На территории региона открывались изостудии, где художники получили возможность преподавать профессиональное мастерство жителям региона. В п. Роста изокружок при школе и изостудию при Доме офицеров в 1948–1951 гг. вел В.И. Шилкин [5, л. 18]. В изостудии при ДК им. С.М. Кирова Мурманска работал Д.А. Горелов. При содействии Д.А. Горелова и М.А. Кирина один из учащихся студии – В.Н. Бубенцов – был направлен на учебу в Ленинградское художественное училище им. В.А. Серова и Ленинградский художественный институт им. И.Е. Репина, став впоследствии известным мурманским художником.

Театрально-декорационное искусство в годы Великой Отечественной войны практически не развивалось. Фронтовые бригады артистов выступали на агитационных и мобилизационных пунктах, военкоматах, госпиталях, прямо на кораблях, а декорации если и были нужны, то в самом ограниченном виде. Работа художника-оформителя театральных спектаклей

Общество

вновь стала востребованной после окончания войны. В этот период над созданием декораций работали не только признанные профессиональные художники, но и молодые. С 1946 г. художником-декоратором в Мурманском Областном драматическом театре работал А.С. Ефременков, ряд спектаклей театра оформлено художниками М.Д. Мочаловой, В.Д. Бернацким; в Областном Кукольном театре оформил ряд спектаклей А.Г. Бурунов; с 1951 г. созданием декораций для Драматического театра Северного флота занималась А.А. Мещанинова [3, л. 53]. Весь рассматриваемый пе- риод театрально-декорационное искусство развивалось в рамках «соцреализма».

В 40-е – начале 50-х гг. в Заполярье продолжали открываться музеи, что способствовало дальнейшему развитию в регионе экспозиционно-оформительского искусства. В годы войны часть фондов Мурманского областного краеведческого музея (МОКМ) были эвакуированы, однако выставочная деятельность в регионе продолжала существовать: открылся ряд выставок трофейного вооружения; с 1943 года проводился сбор материалов для создания выставки в Доме офицеров г. Полярный, экспонаты которой положили начало созданию в 1946 г. Военно-морского музея Северного флота; в 1944 г. в Мурманске в здании школы № 6 был создан Музей Великой Отечественной войны, в котором с 1945 г. разместились возвращенные коллекции МОКМ. Из-за отсутствия необходимого помещения в 1948 г. музеи были объединены.

Формирование в 40 – начале 50-х гг. городской культуры, творческая деятельность художников 14-й армии Карельского фронта и Северного флота способствовали активизации на территории региона выставочной деятельности. В Мурманске и других городах области был организован целый ряд групповых, а также новых для региона персональных художественных выставок (А.А. Меркулов, А.Я. Кольцов, выставки художников-фронтовиков). С открытием Мурманского отделения ССХ в регионе впервые были установлены регулярные осенние отчетные выставки художников области, первая из которых состоялась в Мурманске в 1945 г. [5]. Работы членов ССХ МО, художников служивших в годы войны на Кольском Севере или командированных в регион, экспонировались также на региональных, всесоюзных выставках.

Подводя итог, можно отметить, что период Великой Отечественной войны стал новым этапом развития изобразительного искусства Кольского Заполярья. Активная творческая деятельность художников, проходивших службу в подразделениях и на кораблях Северного флота, в частях 14-й армии Карельского фронта, способствовала развитию в регионе агитационно-массовых форм искусства, скульптуры, станковой живописи и графики, а также возникновению на Кольском Севере новой институциональной формы художественной культуры – отделения Союза советских художников, впоследствии Оргбюро, что стало инновационным явлением в художественной культуре региона. Объединение положило начало регулярной выставочной деятельности региональных художников и стало отправной точкой в становлении регионального профессионального изобразительного искусства и развитии потенциала местных творческих сил в последующие годы.

Список литературы Особенности развития изобразительного искусства Кольского заполярья в 40-х - начале 50-х годов XX века

- Белоконь К., Чеботарь Г. Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах//Мурманский берег: Культурологический альманах. -Вып. 2. -Мурманск: АСТЭС, 2005. -С. 216-228.

- Вагинова Л.С. Историческая типология культуры Кольского Севера//Чарнолуские чтения: Материалы межвузовской научно-практической конференции 24-25 марта 2009 года/Отв.ред. Л.С. Вагинова. -Мурманск: МГПУ, 2009. -Т.2. -120 с.

- ГАМО. Ф. 934. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-55.

- ГАМО. Ф. 934. Оп. 1. Д. 24. Л. 1-55.

- ГАМО. Ф. 934. Оп. 1. Д. 53. Л. 58-62.

- ГАМО. Ф. 934. Оп. 5. Д. 1. Л. 1-55.

- Ковалев Н. Изобразительное искусство Мурмана//Мурманский берег: Литературный альманах. Вып. 4. -Мурманск: Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования, НИЦ «Пазори», 1998. -С. 5-45.

- Мосолова Л.М., Вагинова Л.С. История культуры Кольского Заполярья: курс лекций. -СПб.: Астерион, 2006. -150 с.

- Рыжкова Т.М. Изобразительное искусство военных лет//Подвигу в Заполярье 50 лет. Тезисы докладов науч.-практич. Конференции, посвященной 50-й годовщине разгрома нем.-фашистских войск в Заполярье и освобождения Сев.Норвегии. -Мурманск, 1995. -98 с.

- Стыкалин С.И., Кременская И.К. Сатира советской эпохи 1917-1963: Справочник. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.books-classic.ru/publications/view/2/page/0