Особенности развития российских промышленных моногородов

Автор: Чащина Елена Павловна

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено исследование по выявлению особенностей функционирования, трансформации и развития российских промышленных моногородов. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения их устойчивости и безопасности. Исследование проводилось с использование авторской методологии по изучению исторического развития и наличия ресурсов промышленных моногородов, их зависимости от внешней среды, территориального разделения труда и наличия административной составляющей.

Промышленные моногорода, исследование особенностей, методологические аспекты

Короткий адрес: https://sciup.org/148331309

IDR: 148331309 | УДК: 332.13

Текст научной статьи Особенности развития российских промышленных моногородов

Преодолеть субъективизм представлений о промышленном моногороде может помочь анализ его развития в контексте положений региональной экономики. Исходя из этого, для методологически правильных оценок необходимо рассмотреть такой город как: носитель гена исторической и культурной идентичности; территорию концентрации региональных ресурсов, промышленного развития и полюс экономического роста; элемент территориального разделения труда, умной специализации, агломерации, региональной системы, взаимовыгодного сотрудничества "го-род-бизнес-общество; фактор регионального стратегического развития; носитель инноваций. Это позволяет изучить его в пространственном аспекте с учетом исторического развития, наличия ресурсов, в зависимости от внешней среды, разделения труда, наличия административной составляющей. Для создания оптимальной модели развития промышленных моногородов потребуется соотнести теоретические исследования с практикой их функционирования, трансформации и развития на определенной территории.

В последних официальных документах (2020 г.) перечень моногородов включает 321 населенный пункт. Такие города распределены на территории России с разной концентрацией. Самое большое количество моногородов расположено в Приволжском (78 населенных пунктов; 24,3% всех моногородов России), Сибирском (66;

20,6%) и Центральном (64; 19,9%) федеральных округах, среди регионов – в Кемеровской (24 населенных пункта; 7,4% российских моногородов), Свердловской (17; 5,3%) и Челябинской (16; 5,0%) областях. Высокая концентрация моногородов России объясняется промышленной структурой экономики ее территорий (317 моногородов или 98,8% от их общего количества относятся к промышленным).

Корректировку количества промышленных моногородов России проведем исходя из данных на 03.03.2025 года, путем исключения тех, в которых градообразующие промышленные предприятия признаны банкротами и ликвидированы, находятся в стадии банкротства (количество моногородов, соответствующих данным критериям, составило 278 ед. или 87,7% от их прежнего числа). Большинство таких предприятий относились к лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (банкротство происходило по причине истощения сырьевой базы на близлежащих территориях), добывающей (истощения сырьевой базы, снижения спроса, преимущественно, на уголь) и стекольной (введения запрета на поставку российской стекольной продукции в страны ЕС в 2022 году, что привело к потере 40% экспорта и образованию 30% профицита продукции на российском рынке; проблем с используемым иностранным оборудованием; изменения законодательства3) промышленности.

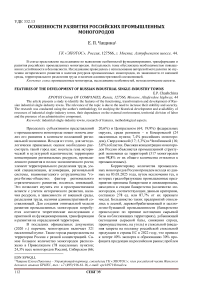

С точки зрения исторического развития формирование промышленных моногородов в России длительное время шло вне магистральных общемировых процессов. Уникальные по структуре и функциям, они обладали особенностями функционирования, трансформации и развития в разные исторические периоды, при этом оставаясь основой экономики страны. Для нашего анализа рассмотрим время и форму (путем трансформации или генетической предрасположенности) создания современных промышленных моногородов, особенности их функционирования в каждом историческом периоде (рис.1).

32 промышленных моногорода, в 7.1 14 моногородов с гснетичоаоА прелмслоложенносгыо

69 промьпште«оохх мол огородов

* ?Д 3$ моногородов с гснспнсаий предрасподомтнсспк»

ПрепрДСЛОЛОЖЕННОйТЬЮ

2 промышленных моногорода.

9 Ы - мсвшгородд с гемеппестй

3 проыыт.тошых мологорода. в тт I моногорол с г ентгчесюй предрасположенностью

160 прэмышлосных моеоогарадо», в IX 35 моногорадов с t енетамссвой «рСИрвСИ СЛОЖЕННОСТЬЮ

Примечание – Составлено автором

Рисунок 1 – Распределение современных российских промышленных моногородов по историческим этапам их создания

На рисунке представлены исторические этапы создания моногородов (вошедших в официальные, скорректированные нами, списки современных промышленных моногородов). Большинство таких городов возникло в периоды освоения и развития территорий (XIV–XIX вв.; 57,6% всех современных промышленных моногородов), планового развития НТП (1945–1980 гг.; 24,8%) и индустриализации СССР (1927-1940 гг.; 11,5%).

В период освоения территорий (до XIV в.) будущие моногорода представляли собой крупнейшие церковные центры (г. Ростов, Ярославская область), опорные укрепленные пункты (г. Елабуга, Республика Татарстан; г. Алексин, Тульская область; г. Гороховец, Владимирская область и пр.), а также центры ремёсел и торговли (г. Карачев, Брянская область – пенькозавод, маслобойная промышленность, шпагатная и картонная фабрики, обозный завод, молокозавод, мебельное производство; г. Тутаев, Ярославская область – овцеводство, Романовские металлургические заводы Ивана Боргина и др.). В процессе исторической эволюции они стали центрами наукоемких производств – отраслями их специализации сегодня являются машиностроение (66,7%), химия и нефтехимия (16,7%).

Период освоения и развития территорий России охватывает продолжительный временной этап, когда было создано порядка 160 современных промышленных моногородов (25 ед. в XVII в., 55 ед. в XVIII в., 40 ед. в XIX в., 20 ед. в начале XX в.), 21,9% из которых изначально строились рядом и решали задачи / обслуживали интересы крупных предприятий (имели генетическую предрасположенность к моноспециализации). Большинство таких моногородов специализировались на машиностроении (24,4%), черной и цветной металлургии (20,0%), лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (12,5%). Географически, они возникли в Свердловской (16 моногородов), Челябинской (13), Кемеровской (12), Нижегородской и Ивановской (по 7), Брянской и Владимировской (по 6) областях, Республике Карелия (6) и пр. Такие моногорода представляли собой новый тип поселений – заводские поселения. Они строились рядом с запасами сырья и топлива по берегам рек и прудов. Заводские монопоселения представляли собой особый тип организации труда, где на одной территории располагались производственные и административные здания, усадьба заводовладельца, жилые дома для рабочих, а также заводские магазины, церковь, общественные бани, больница и другие заведения, необходимые для постоянного нахождения на заводе работников [1]. Тем самым, они символизировали внедрение в традиционный на https (дата обращения: 17.07.2023).

Руси уклад жизни нового капиталистического производства.

Период индустриализации СССР (19271940 гг.) отличается интенсивным созданием промышленных моногородов (за 14 лет - 32 моногорода), практически половина (43,8%) из которых формировалась вокруг градообразующих предприятий, преимущественно горнодобывающей (АО «Апатит» - г. Кировск Мурманской области; ООО «Амурский уголь» - г. Райчихинск Амурской области, АО «Ургалуголь» - пос. Че-гдомын Хабаровский край и т.д.), химической (АО «Апатит» - г. Кировск Мурманской области, ООО «ГалоПолимер КировоЧепецк» - г. Кирово-Чепецк Кировской области) и металлургической отраслей.

Государственная промышленная политика того времени касалась обеспечения индустриального роста и сглаживания различия между городом и деревней. Для поддержания индустриального роста возле мест залегания природных ископаемых и рядом с растущими перерабатывающими комбинатами, а также недалеко от крупных городов, где возводились новые заводы-гиганты, создавались рабочие поселения и города, в которых размещались необходимые для их деятельности трудовые ресурсы. Для сглаживания различия между городом и деревней в сельских поселках также создавались крупные промышленные комбинаты. Управление такими городами осуществлялось со стороны государства.

В целом, советские моногорода данного периода отличались тем, что в них существовало, преимущественно, единственное крупное предприятие - завод, шахта, ГОК и пр. Они строились для концентрации трудоспособного населения и закрепления его на промышленном предприятии (путем транспортной недоступности, с помощью включения уголовных норм в трудовое законодательство). С конца 20-х годов такие предприятия, где была занята большая часть жителей городов, стали называться «градообразующими» [2].

В период эвакуации (1941–1944 гг.) образование моногородов происходило за счет переноса действующих предприятий дальше от линии фронта (АО «Алтайхимпром», созданный на базе эвакуированного Перекопского химического завода в г. Яровое Алтайского края, бромное производство для нужд оборонной промышленности) и создания стратегически важных предприятий (АО «Уральская сталь», г. Новотроицк Оренбургской области).

На период планового развития НТП (1945-1980 гг.) приходилось образование 69 современных промышленных моногородов, половина из которых изначально формировалась вокруг крупного промышленного предприятия. Среди отраслевой специализации градообразую- щих предприятий преобладали горнодобывающая (34,8% моногородов) отрасль, химия и нефтехимия (13,0%), промышленность стройматериалов (11,6%), машиностроение (10,1%), металлургия (8,7%). В этот период моногорода стали играть роль ключевых элементов, формируемых объединенных социокультурных групп населения, обладающих особой идентичностью. Они еще сохраняли признаки советского предприятия (были лишены собственных ресурсов и источников для саморазвития, исключали существование предпринимательского потенциала для развертывания каких-либо иных видов промышленного производства и т.д.), а государственный стиль управления не предполагал самостоятельности моногорода относительно центральных решений. Кроме того, советские моногорода сохраняли абсолютную зависимость от градообразующих предприятий, включая уровень и качество жизни населения (в т.ч. строительство и поддержание в рабочем состоянии практически всей социальной и инженерной инфраструктуры). Подмена функций государства часто приводила к наращиванию отсталости и постепенному устареванию инфраструктуры таких городов.

В современный период - период индустриальной диверсификации были созданы только два промышленных моногорода, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, а также высокотехнологичный Индустриальный парк «Камские Поляны» (пос. Камские Поляны, Республика Татарстан), возникший на базе крупнейшего в России предприятия по производству высококачественной стретч-плёнки, мультифила-ментных и пневмотекстурированных нитей. Особенностью современных моногородов является смещение их экономики с монопрофильной в сторону диверсифицированной путем расширения инвестиционной программы градообразующего предприятия, привлечения федеральных и региональных мер поддержки.

В целом, современные моногорода не только сохраняют особенности, характерные для того или иного исторического периода их создания, но и трансформируются в новых условиях на каждом этапе своего жизненного цикла. К основным особенностям промышленных моногородов, проявившихся на всех исторических этапах их развития можно отнести:

-

- достаточно продолжительный жизненный цикл («старые города»), что объясняет изношенность всей инфраструктуры города и градообразующего предприятия, особый социальный уклад и менталитет жителей, снижение численности и старение населения;

-

- удаленность от основных экономических центров и неразвитость транспортной инфраструктуры, сдерживающих миграцию населения

(территориальная изоляция от крупных агломераций). До 100 км по прямой от региональных центров расположено 76 промышленных моногородов различной специализации. Самое большое число моногородов находятся на расстоянии 101200 км (98 ед.). Свыше 600 км от региональных центров расположены промышленные моногорода регионов Крайнего Севера (Республики Саха (Якутия) и Республики Коми, Иркутской области), в которых находятся добывающие предприятия и одно предприятие лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности;

-

- высокая зависимость от социально-экономического положения 1–3 предприятий (по одному предприятию расположено в большинстве – 88,1% от общего числа промышленных моногородов), их социальной ответственности и дружественного по отношению к моногороду развития (в т.ч. наполняемости бюджета);

-

- обеспеченность транспортными коридорами для перемещения грузов, наличие возможности модальных перевозок. Промышленные моногорода, где существует только один вид транспорта (автомобильный), составляют только 5% их количества. В России широко развита сеть железных дорог, а также часто используется водный транспорт ввиду исторически сложившихся особенностей строительства городов. Это предопределило развитие мультимодальных перевозок – 58,3 % промышленных моногородов имеет возможность работать в двух модальной (преимущественно, автомобильной и железнодорожной – 96,3% таких моногородов), 30,6% – в трех модальной (автомобильной-железнодорожной-водный – 74,1%) системе доставки груза.

Тем самым, с точки зрения исторического развития функционирование и трансформация промышленных моногородов зависит от градообразующих предприятий. Такой тип моногорода, с одной стороны, максимально использует ресурсы предприятия, с другой – не относится к экономически эффективному и социально справедливому, нуждается в диверсификации производственной структуры и развитии инфраструктуры города. Основной задачей реанимирования и дальнейшего развития таких городов является решение первостепенной задачи наращивания ресурсов промышленных моногородов, в т.ч. диверсификации экономики, и деятельности градообразующих предприятий.

С точки зрения наличия ресурсов промышленного моногорода, можно оценить его социально-демографические. экономические (численность экономически активного населения и его качество, объем инвестиционных и природных ресурсов, предпринимательская активность и т.д.), природные, инфраструктурные и прочие ресурсы, качество и объем которых соответствуют потребностям градообразующих предприятий.

Социально-экономическое состояние промышленных моногородов в России нельзя оценить, как устойчивое (около 75% моногородов относятся к неблагополучным; в 70% – доходы населения ниже, чем в регионе размещения; в большинстве моногородов инфраструктура полностью изношена), что во многом определяется низкой эффективностью работы градообразующих предприятий и отсутствием ресурсов для их долгосрочного развития / саморазвития. К основным причинами такого положения предприятий относят, прежде всего, отсутствие качественных трудовых ресурсов (главных и самых дорогих) и обеднение источников сырья (удорожание сырья). Если в рамках управления городом сложно воздействовать на достаточность и качество сырья, то поддержание качество жизни населения входит в список его первоочередных задач.

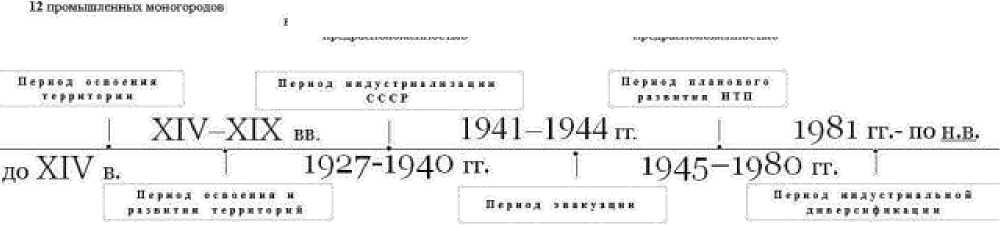

Большинство современных исследований по оценке ресурсов промышленных моногородов касаются оценки численности населения. Для проведения нашего исследования используем градацию городов, принятую Минстроем РФ 4 . Согласно данным на 01.01.2025 г. самыми многочисленными являются малые промышленные моногорода – 76% их общего числа (рис.2).

■ крупные — от 250 тыс. чел. до 1 млн чел.;

□ большие — от 100 до 250 тыс.чел.;

г средние — от 50 до 100 тыс.чел.;

□ малые — до 50 тыс. чел.

Примечание – Составлено автором

Рисунок 2 – Структура промышленных моногородов по численности населения, %

Отраслевая специализация градообразующих предприятий, расположенных в крупных моногородах с высокой концентрацией населения – казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр.

автомобилестроение (АО «АВТОВАЗ», г. Тольятти Самарской области; ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны Республики Татарстан), черная металлургия (ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», г. Новокузнецк Кемеровской области; ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск Челябинской области; АО «ЕВРАЗ НТМК», г. Нижний Тагил Свердловской области; ЧерМК ПАО «Северсталь», г. Череповец Вологодской области) и машиностроение (ОАО «НПК „Уралвагонзавод“ им. Ф.Э. Дзержинского», г. Нижний Тагил Свердловской области). Такие предприятия отличаются крупными размерами, независимостью от близости сырьевой базы, высокой численностью и качеством занятых на них трудовых ресурсов. Малонаселенные поселки, напротив, располагаются преимущественно рядом с предприятиями лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (пос. Красная Поляна Кировской области, пос. Кизема Архангельской области, пос. Умет Республики Мордовия, пос. Жарковский Тверской области и т.д.), а также промышленности стройматериалов (пос. Горный Новосибирской области, пос. Угловка Новгородской области, пос. Силикатный Ульяновской области и т.д.), легкой (г. Камешково Владимирской области, пос. Колобово Ивановской области и т.д.) и горнодобывающей (с. Светлогорье Приморского края, пос. Белогорск Кемеровской области, пос. Новоорловск Забайкальского края и т.д.) промышленности. Иначе говоря, такие поселки и города тяготеют к ресурсным предприятиям и предприятиям с малой численностью занятых.

Что касается зависимости численности населения промышленных моногородов от географического размещения, то высоким значением показателя людности обладают города Уральского (например, г. Магнитогорск Челябинской области – 408 тыс. чел, гг. Нижний Тагил и Каменск-Уральский Свердловской области – 356 и 160 тыс. чел., соответственно) и Приволжского (гг. Набережные Челны и г. Нижнекамск Республики Татарстан – 548 и 240 тыс. чел., соответственно, г. Благовещенск Республика Башкортостан – 261 тыс. чел.) федеральных округов. Такое размещение обусловлено индустриальной специализацией данных территорий, где сконцентрировано население и инфраструктура для их благополучного развития – жилые дома, городская инфраструктура, развитая социальная сфера, транспортная доступность и пр.

Таким образом, для промышленных моногородов необходимо удерживать и повышать ка- чество трудовых ресурсов (промышленные города во многом берут на себя такие затраты). Эти процессы исторически реализуются совместно с градообразующими предприятиями, которые являются гарантами поддержания соответствующего уровня (обеспечивают доходы населения) и качества жизни (инвестируют во многие социальные проекты и программы) населения.

С точки зрения зависимости от внешней среды промышленные моногорода относятся к открытым системам , в которых их состояние напрямую определяется рыночной конъюнктурой на конечную продукцию и стоимостью внешних ресурсов, потребляемых градообразующими предприятиями. Поскольку большинство таких городов специализируются на выпуске продукции с низкой степенью переработки (49% промышленных моногородов), большинство из которой реализуется на мировых рынках, то объемы производства и цена на эту продукцию сильно зависят от конъюнктуры мировых рынков, курса рубля, экономических ограничений. Серьезным барьером реализации на мировых рынках продукции градообразующих предприятий стали вводимые против России санкции со стороны «недружественных» стран. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) подсчитали, что в нашей стране под прямым воздействием ограничительных мер находится каждое третье градообразующее предприятие, где трудятся более 500 тыс.чел., а косвенными ограничениями подвергнуты еще 38 предприятий 5 . Замедленная реакция на необходимость переориентации сбыта на внутренние и азиатские рынки привела к тяжелому финансовоэкономическому положению на ряде сырьевых предприятий (они составляют сегодня порядка 5% всех промышленных моногородов).

Тем самым, промышленные моногорода находятся в высокой зависимости от изменений внешней (политической, экономической, технологической, социальной и культурной) среды по сравнению с городами с полифункциональной экономикой.

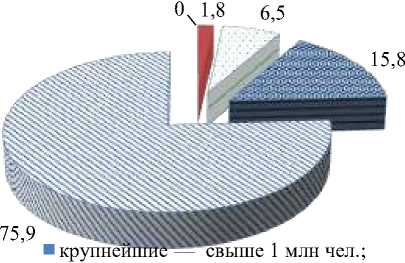

С точки зрения территориального разделения труда (экономической специализации) на большинстве промышленных моногородов пеоб-ладают предприятия машиностроения (27% промышленных моногородов страны), черной и цветной металлургии (21%), добывающей (19%) промышленности и прочих отраслей (рис.3).

Размещение и отраслевая принадлежность таких городов совпадают со специализацией регионов, многие из которых узкоспециализированные. Выделяют несколько профилей промышленных моногородов [3, 4]:

-

- машиностроительной специализации, где основными направлениями являются автомобилестроение, приборостроение, железнодорожное машиностроение и производство военной продукции. Промышленные моногорода с развитым автомобилестроением (подотрасль относится к политически важной) расположены в гг. Тольятти (Самарская область), Набережные Челны (Республика Татарстан), Елабуга (Республика Татарстан), Нефтекамск (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область). Здесь произво-

- дится продукция основных российских автомобильных брендов - «АвтоВАЗ», «ГАЗ» и «КамАЗ». Почти все города машиностроительной специализации тяготеют к территориям Центрального (Тульская, Московская, Курская и Тверская области), Приволжского (Нижегородская, Саратовская), Уральского (Челябинская и Свердловская области) федеральных округов. Такое размещение машиностроительных моногородов связано со специализацией этих территорий и с высокой концентрацией населения и поселений;

Обеспечение

Обрабатывающие производства, 80%

электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха, 1%

Добыча полезных ископаемых , 19%

Машиностроение и металлообработка, 27%

Черная и цветная металлургия, 21%

Лесная промышленность, 13%

Промышленность стройматериалов, 13%…

Примечание - Составлено автором

Рисунок 3 - Отраслевая структура специализации промышленных моногородов, %

-

- металлургической специализации, включающих города и поселения с градообразующими предприятиями черной и цветной металлургии. Моногорода черной металлургии (гг. Магнитогорск, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Новотроицк) с расположенными там крупными металлургическими и коксохимическими комбинатами, прокатными заводами размещались в непосредственной близости к основным металлургическим базам страны - Уральской и Кузнецкой [5]. Они отличаются высокой концентрацией производства и наличием проблем с загрязнением окружающей среды. Градообразующие предприятия цветной металлургии располагаются в малых городах и поселках Уральского (гг. Краснотурь-инск, Верхняя Пышма, Верхний Уфалей, Кара-баш и др.), Северо-Западного (гг. Заполярный и Мончегорск, пос. Никель и др.) и прочих федеральных округов. Крупнейшими холдингами -держателями предприятий цветной металлургии, расположенных в моногородах России, являются ПАО ГМК «Норильский никель», ОАО «РУСАЛ», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания (УГМК)», ЗАО «Русская медная компания» (РМК). В моногородах, где находятся такие предприятия, также остро стоит проблема загрязнения окружающей среды, они часто располагаются в отдалении от центров регионов, где

возникают проблемы с социальной защищенностью населения и транспортной доступностью территории;

-

- горнодобывающей специализации, чье развитие предопределено величиной месторождений, содержанием главных компонентов в руде, интенсивностью добычи и прочими параметрами. К самым многочисленным можно отнести моно-гогорода, где градообразующие предприятия занимаются добычей угля - прежде всего, гг. Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово и др. (Кемеровской области), а также города Иркутской и Амурской, Ростовской области, Красноярского и Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Республик Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия и Коми и т.д. Если в западной и центральной частях страны большинство таких моногородов находятся в сложном финансово-экономическом положении, ввиду снижения потребления данного вида сырья, то для угольной отрасли Сибири, Якутии и Дальнего Востока, где много отдаленных и практически изолированных территорий, альтернативы углю не существует. В Кемеровской, Свердловской и Челябинской, Иркутской и Архангельской, Курской областях, Забайкальском крае, Республиках Карелия и Башкортостан расположены месторождения различных металлических руд. Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Мурманская область и др. отличаются богатыми месторождениями алмазов и

- золота. Для многих моногородов горнодобывающей специализации характерно очаговое размещение, суровые климатические условия и плохая транспортная доступность. На таких территориях остро стоит проблема восстановления разрушенных природных экосистем;

-

- лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной специализации, размещенных, преимущественно, в таежной зоне в пределах распространения хвойных лесов (Республики Карелия и Бурятия, Архангельская и Мурманская, Иркутская области, Забайкальский край и др.). Здесь сформировались города и поселки различной людности, ориентированные на лесозаготовку и деревообработку, обслуживание крупных ЦБК (АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», г. Новодвинск Архангельской области, АО «Сегежский ЦБК», г. Сегежа Республики Карелия; АО «Кондопожский ЦБК», г. Кондопога Республики Карелия и др.). Многие моногорода лесной специализацией находятся в тяжелом финансово-экономическом положении или имеют высокие риски его ухудшения в связи с истощением ресурсной базы и, соответственно, ростом затрат на лесозаготовку и обработку (ввиду постоянного отдаления лесных ресурсов от мест их переработки, резкого подорожания железнодорожных перевозок и т.д.). Они отличаются критической ситуацией в сфере занятости населения и нещадной эксплуатацией ресурсов, разрушающих природные экосистемы.

Моногорода, специализирующиеся на промышленности стройматериалов, равномерно расположены по всей стране. Это обусловлено необходимостью приближения мест добычи полезных ископаемых (песок, глина, галька и др.) к местам удовлетворения местных потребностей в стройматериалах, например, для строительства городской инфраструктуры и поддержания функционирования транспортных сетей. Они так же, как и горнодобывающие зависят от величины и дальности расположения месторождений, интенсивности добычи и прочих параметров. Моногорода, специализирующиеся на химической и нефтехимической промышленности, отличаются высоким уровнем загрязнения окружающей среды (воздуха, воды и почвы). Свыше половины таких городов расположены в Центральном федеральном округе – это вредные химические производства (выпускающие лаки, краски и т.д.). В других регионах моногорода химической промышленности находятся недалеко от нефтегазопроводов или привязаны к добыче и переработке первичного сырья: г. Невинномысск Ставропольского края – для обеспечения сырьем АО «Невинномысский Азот» рядом с городом проходит крупный газопровод; г. Кировск Мурманской области (АО «Апатит») приближен к добыче апати- тов и г. Саянск Иркутской области (АО «Саянскхимпласт») – к месторождению каменной соли и т.д. Концентрация моногородов легкой промышленности характерна для Ивановской области (гг. Южа, Приволжск, пос. Каменка, Колобово, Са-вино). Отдельные города встречаются в Вологодской, Нижегородской, Владимирской и прочих областях, где унаследованы исторические традиции развития текстильной и швейной промышленности. Моногорода пищевой специализации, размещены в Приволжском (Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Пензенская области, Республика Мордовия) и Центральном (Липецкая и Тамбовская области) федеральных округах. Они имеют различную специализацию – от производства этилового спирта до кондитерских изделий, молока консервированного, мясных изделий и пр. К редкой отраслевой специализации моногородов можно отнести атомную промышленность и электроэнергетику.

В целом, отраслевая специализация промышленных моногородов определяется преимущественно их размещением (в сырьевом поясе располагаются моногорода, связанные с первичной переработкой сырья – добывающие, лесные и деревообрабатывающие; на агропромышленных территориях – моногорода с пищевой и машиностроительной специализацией; на территориях промышленного пояса – все остальные; на всех территориях равномерно – моногорода со специализацией на промышленности стройматериалов), историческими особенностями, стратегическими целями государства.

С точки зрения наличия административной составляющей управление большинством промышленных моногородов осуществляется муниципальными органами управления, опосредованно – федеральными и региональными органами власти и управления, институтами развития, а также градообразующими предприятиями.

Основной задачей муниципальных органов управления промышленным моногородом является обеспечение уровня и качества жизни его населения путем, с одной стороны, создания условий гармоничного развития и саморазвития градообразующих предприятий, с другой – диверсификации экономики для достижения экономической безопасности города. Меры управления промышленными моногородами включают: муниципальные заказы, льготное кредитование, налоговые льготы для оживления экономики города и формирования альтернативного рынка труда; реализацию социальных и культурных проектов для повышения качества жизни населения, обеспечение роста инновационного, научного и образовательного потенциала; модернизацию инфраструктуры города; развитие креативных отраслей экономики и т.д.

Высокие показатели социально-экономического развития характерны для промышленных моногородов, где их интересы находятся в тесной взаимосвязи с интересами градообразующих предприятий. Последние для участия в управлении такими городами используют прямое (путем реализации инвестиционных проектов и программ), а также опосредованное (обеспечивают высокий уровень оплаты труда, оказывают социальную помощь работникам, инвестируют в модернизацию и расширение производства, привлекают в город высококвалифицированных специалистов и т.д.) влияние на все сферы жизни города [6]. Особенностью современного исторического этапа является то, что практически все российские градообразующие предприятия входят в различные крупные холдинги (ПАО «АЛРОСА», ПАО АФК «Система», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) и т.д.). Это, с одной стороны, позволяет им быть устойчивыми, с другой – несамостоятельными в принятии решений, в т.ч. относительно выбора условий поддержки промышленных моногородов.

Задачей региональных органов власти и управления является сокращение диспропорций между прочими территориями региона и моногородами. В рамках реализации политики сбалансированности местных бюджетов они оказывают дополнительную финансовую помощь промышленным моногородам в рамках косвенных мер поддержки. Однако доходов муниципальных и региональных бюджетов недостаточно для обеспечения социально-экономической устойчивости и безопасности таких городов, реализации политики модернизации и диверсификации их экономики.

Формирование и поддержка промышленных моногородов являются приоритетами государственной политики России, поскольку градообразующие предприятия всегда имели и имеют для страны стратегическое значение (способствовали индустриализации, экономическому развитию отдельных территорий, территориальной организации и расселению населения страны и т.д.). Моногорода, особенно находящиеся в «зоне риска» (с наиболее тяжелым социально-экономическим положением – 5% от их общего числа [7]), последние 15 лет получали широкую поддержку. Согласно единому перечню, составленному Минэкономразвития России, на 1 мая 2017 года система поддержки включала 106 мер финансового и нефинансового характеров (практически всех Министерств РФ, Фонда ЖКХ, Внешэконом- банка, Фонда развития промышленности, Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства, Агентства стратегических инициатив, Фонда развития моногородов) [8]. Значительное число мер поддержки направлено на стимулирование отдельных видов экономической деятельности и косвенно касается вопросов стабилизации социально-экономического положения и стратегического развития промышленных моногородов.

Среди мер государственной поддержки моногородов можно выделить: создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР); льготные кредиты и гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ и т.д. Активная государственная поддержка моногородов началась в 2014 году, когда был создан «Фонд развития моногородов». Для диверсификации экономики, организации новых рабочих мест и привлечения внешних инвестиций Фондом были реализованы мероприятия по: строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, содействию в подготовке и (или) участию в финансировании инвестиционных проектов, выполнению функций проектного офиса по реализации инвестиционных проектов в моногородах. В 2022 г. функции Фонда были переданы в госкорпорацию ВЭБ РФ. На 1 января 2024 г. портфель инвестиционных проектов моногородов составлял 29,3 млрд руб., в т.ч. 17,6 млрд руб. займы и 11,7 млрд руб. субсидии на развитие инфраструктуры. Кроме того, с 2016 года модернизация моногородов стала приоритетным национальным проектом, одна из главных задач которого – сделать моногорода комфортными для жизни. По информации на май 2024 г., в 2025 и 2026.гг. на поддержку моногородов в России из государственного бюджета планируют выделять по 1,6 млрд руб. ежегодно 6 .

В целом, управление деятельностью промышленных моногородов необходимо рассматривать как единую систему управления, которая имеет иерархическую структуру «градообразующее предприятие – промышленный моногород – регион – государство (институты развития)», где все уровни взаимосвязаны и взаимозависимы. Любые несогласованности между ними приводят к ухудшению социально-экономического положения и снижению безопасности моногородов.

Таким образом, можно выделить основные особенности функционирования, трансформации и развития экономики российских промышленных моногородов (табл. 1).

(дата обращения: 14.05.2025).

Таблица 1 – Основные особенности функционирования, трансформации и развития экономики российских промышленных моногородов

|

Направления исследования |

Особенности: |

|||

|

функционирования |

трансформации |

развития |

||

|

Историческое развитие |

рами для перемещения грузов, наличие возможности модальных перевозок |

- адаптация к изменениям, характерным для того или иного исторического периода развития моногородов |

- диверсификация экономики, и деятельности / продукции градообразующих предприятий |

|

|

Наличие ресурсов |

|

|

- наращивание ресурсов промышленных моногородов |

|

|

Зависимость от внешней среды |

чества привозного сырья |

- рост адаптивных способностей моногородов к внешним изменениям |

||

|

Территориальное разделение труда (экономическая специализация) |

- зависимость от территориального размещением и стратегических целей государства |

- отраслевая диверсификация |

||

|

Наличие административной составляющей |

|

|

- устранение несогласованности между уровнями управления |

|

В целом, каждый промышленный моногород имеет индивидуальные особенности, что исключает возможность разработки унифицированных подходов для решения проблем их экономического развития. Для эффективного управления функционированием и развитием моногородов важно исследовать трансформационные изменения в их экономике с точки зрения обеспечения стратегических интересов территорий всех уровней.