Особенности развития высших психических функций детей старшего дошкольного возраста с ВИЧ-инфекцией

Автор: Астаева Алена Васильевна, Астахова Лариса Викторовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Статья в выпуске: 42 (175), 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается одна из актуальных проблем современного общества -проблема распространения ВИЧ-инфекций в детской популяции. Особое внимание уделяется проблеме влияния этой инфекции на развитие и созревание высших психических функций в онтогенезе с целью выделения мишеней коррекционной программы.

Вич-инфекция, высшие психические функции, нейропсихологический анализ впф

Короткий адрес: https://sciup.org/147159599

IDR: 147159599 | УДК: 159.952

Текст научной статьи Особенности развития высших психических функций детей старшего дошкольного возраста с ВИЧ-инфекцией

Одной из наиболее важных проблем современного общества является эпидемическое распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Это заболевание существует в мире более 20 лет и является актуальным не только в медицинском плане, но и в социальном, поскольку во многом определяет содержание социальных, трудовых и семейных отношений не только ВИЧ-инфицированных лиц, но и других людей, иногда даже прямо не связанных с этой группой пациентов. Впервые случаи ВИЧ-инфекции в мире были зарегистрированы в 1981 г., когда у мужчин молодого возраста были диагностированы пневмоцистная пневмония и саркома Капоши, развившиеся на фоне тяжелого вторичного иммунодефицита. Это состояние было названо синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). В 1983 г. был выделен вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), являющийся этиологической причиной вторичного иммунодефицита [2, 6]. В результате сдвигов иммунитета снижается сопротивляемость к вторичным инфекциям, что, в свою очередь, опосредованно (через активизацию аутоиммунных механизмов) приводит к поражению клеток нервной системы, системы крови, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, эндокринной и других систем. На патологические и адаптивные процессы, обусловленные действием ВИЧ, накладывается широкий круг патологических процессов, вызываемых развивающимися на фоне прогрессирующего иммунодефицита вторичными заболеваниями. Все это обусловливает множественность поражений и разнообразие клинической симптоматики.

Распространение ВИЧ-инфекции в мире продолжается уже свыше 20 лет. В России это заболевание распространяется гораздо более быстрыми темпами, чем в других регионах мира, и затрагивает не только взрослое население страны, но и детей. По данным Федерального научно - методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом на конец 2008 г. численность инфицированных ВИЧ граждан , зарегистрированных в регионах России, составила 470 985 человек, из них 3837 – дети. В Челябинской области эти показатели составили 19 925 человек, в том числе детей – 164 человека [4].

Заражение детей ВИЧ может происходить в период внутриутробного развития, во время родов и в период грудного вскармливания. Существуют два критерия определения времени инфицирования ребенка. В том случае, если положительные результаты вирусологических тестов определяются в течение первых 48 часов жизни, очевиден вывод об инфицировании ребенка в период внутриутробного развития. В том случае, если положительные результаты вирусологических тестов выявляются через неделю после родов, при том что в первые 48 часов жизни тестовые результаты были отрицательными, делается вывод об инфицировании ребенка во время родов [4–7]. Как правило, инфицирование ребенка вирусом иммунодефицита человека происходит в конце беременности или непосредственно во время родов.

Установлено, что время инфицирования в значительной степени определяет эпидемиологию и характер течения ВИЧ-инфекции у детей [6, 7]. Считается, что прогрессирование

ВИЧ-инфекции происходит более быстрыми темпами у детей, зараженных в период внутриутробного развития. Однако большинство случаев перинатальной ВИЧ-инфекции обусловлены заражением детей непосредственно во время родов.

Особенность клинического статуса (и ВИЧ-статуса, в частности) детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, проявляется в том, что такая женщина может родить как здорового, так и ВИЧ-инфицированного ребенка. При условии прохождения полного курса профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции вероятность рождения ВИЧ-инфицированного ребенка не превышает 3 %. При отсутствии профилактики риск инфицирования ребенка возрастает до 30 %. Однако считается, что здоровый ребенок, рожденный ВИЧ-инфицированной матерью, по уровню психомоторного и физического развития не отличается от сверстников, рожденных здоровыми женщинами [5, 10].

Одной из проблем изучения ВИЧ-инфекции у детей и подростков является определение доминирующего фактора, в наибольшей степени влияющего на развитие ребенка в текущий период онтогенеза. В числе таких факторов прежде всего рассматриваются биологический, психологический, нейроп-сихопатологический и социальный факторы. У многих инфицированных детей симптомы, свидетельствующие о заболевании СПИДом, не выявляются, а отмечаемые нарушения их психологического развития в большей мере определяются, как правило, низким социальным уровнем жизни их семей, уменьшающим объем ресурсов преодоления этой тяжелой болезни. Так, у ВИЧ-инфицированных детей с поведенческими расстройствами или нарушениями развития, этиологическая природа таких симптомов остается неясной. У детей с положительной серологической реакцией легкие нейропсихологические нарушения могут быть связаны как с влиянием ВИЧ на центральную нервную систему (ЦНС), так и с инфекциями, новообразованиями, инсультами и другими заболеваниями, перенесенными в пренатальном периоде, а также с влиянием средовых факторов. Однако считается, что состояние здоровья и благополучие детей, больных СПИДом, в значительной степени зависит от медицинских и социальных факторов, не связанных напрямую с заражением и носительством вируса иммунодефицита человека [5, 10]. При этом у ВИЧ-инфициро- ванных детей отмечается задержка психомоторного и физического развития (чаще - в виде гипотрофии), анемия и другие соматические нарушения. Около 50 % таких детей рождаются с низким весом (менее 2500 г) и с проявлениями морфофункциональной незрелости. Примерно у 80 % детей отмечается «мягкая» и клинически-выраженная неврологическая симптоматика: гипертензионно-гидроцефальный синдром, синдром нервнорефлекторной возбудимости, синдром двигательных нарушений, инсульты в пренатальном периоде, абстинентный синдром [4]. При этом установлено, что у многих ВИЧ-инфицированных детей отсутствуют очевидные неврологические симптомы, но неврологические нарушения проявляются, прежде всего, в задержке развития когнитивных и речевых функций. Механизм воздействия ВИЧ-инфекции на формирование структур мозга в период внутриутробного развития ребенка не совсем понятен, возможно - по причине отсутствия глубоких исследований этой проблемы. Однако результаты аутопсии показывают, что у ВИЧ-инфицированных пациентов с прогрессирующей энцефалопатией масса их головного мозга меньше нормы, в мозговом субстрате отмечаются воспалительные очаги, кальцификаты сосудов базальных ганглиев, дегенерация белого вещества и астроцитоз. Описанная в современной научной литературе модель патогенеза заболевания ЦНС, развивающегося при участии ВИЧ, включает в себя следующие элементы: непосредственное поражение нейронов; разрушение макрофагов, приводящее к интоксикации нервной системы; дисфункция, вызванная продуктами жизнедеятельности вируса; блокада нейрорецепторов; сопутствующие инфекционные заболевания; аутоиммунное повреждение клеток, в том числе и при участии антител; интеграция провируса в геном нейронов; повреждение гематоэнцефалического барьера [5, 6, 7].

Данные цитированных выше исследований предполагают, что объективная оценка темпов развития высших психических функций (ВПФ) у перинатально ВИЧ-инфицированных детей, учитывающая их клинические и нейрофизиологические особенности, необходима для определения их реабилитационного потенциала и дифференцированного подхода к назначению терапии. Хотя у многих ВИЧ-инфицированных детей не удается наблюдать очевидные симптомы нарушений психического развития, проведен- ные исследования свидетельствуют о наличии диффузной задержки развития ВПФ у перинатально ВИЧ-инфицированных детей. Особо отмечается нарушение импрессивной грамматической составляющей речи, функциональная недостаточность процессов анализа и синтеза, а также трудности концентрации внимания и значительный дисбаланс тормозных и возбуждающих процессов ЦНС. В клинической нейропсихологии указанные нарушения соотносятся с данными о преимущественном недоразвитии заднеассоциативных корковых полей. Наряду с этим отмечается определенная сохранная социальность поведения таких детей – в режиме исследования отмечалось позитивное их отношение к тестированию, многие дети выражали желание пройти его повторно [4, 5].

Большое внимание необходимо уделить и социальному фактору развития, не связанному с ВИЧ-инфекцией. Очевидно, что низкий уровень материального обеспечения семьи, неполноценное медицинское обслуживание и отсутствие социальной поддержки тоже могут быть причиной нарушения развития ВПФ [4, 5]. Например, в одном из последних исследований, описанных Larry К. Brown, Kevin J. Lourie, Maryland Pao [10], недостаточность развития речи положительно коррелировала с бедностью семьи, а плохое овладение математическими навыками — с наличием диагноза СПИДа. Однако причинно-следственных характер таких связей не был установлен. Вместе с тем в ранее проведенных исследованиях содержатся упоминания о факторе питания как медиаторе когнитивного статуса, особенно для ВИЧ-инфицированных пациентов с терминальными состояниями, поскольку уменьшение массы тела характерно для конечных стадий заболевания. Однако в последующих исследованиях эти данные не нашли своего подтверждения. Установленная корреляция между увеличением массы тела и снижением вентрикулярного индекса головного мозга позволяет предположить, что недостаточное или неправильное питание может быть причинным фактором развития СПИД, но вместе с тем было установлено, что на улучшение когнитивной деятельности в большей степени влияют специфические для ЦНС факторы и антиретровирусная терапия [10].

В этом ряду проблем остро стоит вопрос адекватного наблюдения детей с перинатальным контактом с ВИЧ и лечения детей с ВИЧ-инфекцией. Решение этой задачи необходимо, во-первых, для определения индивидуального подхода лечения, коррекции и развития таких детей, во-вторых, для формирования у детей приверженности к антиретровирусной терапии и, в-третьих, для подготовки программ социализации ВИЧ-инфицированных детей в обществе.

Поскольку ВИЧ-инфекция – классический вариант инфекционного заболевания, одним из путей передачи инфекции является вертикальный путь – от матери к ребенку (внутриутробно, во время родов, грудного вскармливания). При этом очевидно, что само наличие вируса иммунодефицита и вызванных им нарушений уже на стадии формирования мозговых структур и связанных с ними процессов развития ВПФ неизбежно влияет на особенности проявления этих психических функций у ВИЧ-инфицированного ребенка.

Как правило, ВИЧ-положительные дети и дети с перинатальным контактом находятся в социально неблагоприятных условиях. Это обусловлено тем, что их родители имеют в анамнезе (а часто – и в текущем статусе) алкогольную, наркотическую зависимости. Кроме ВИЧ-инфекции, такие дети чаще всего болеют одним или несколькими так называемыми оппортунистическими заболеваниями (туберкулезом, гепатитами и др.). Поэтому социальные условия развития таких детей также могут являться одним из факторов нарушения развития ВПФ у детей с ВИЧ-инфекцией и перинатальным контактом с ВИЧ.

В связи с отмеченными выше проблемами в диагностике особенностей развития и формирования ВПФ у детей с ВИЧ-инфекцией было организовано и проведено пилотное исследование нейропсихологического статуса ВИЧ-инфицированных детей дошкольного возраста.

Выборка . В исследовании приняли участие 24 ребенка старшего дошкольного возраста. Экспериментальную группу составили 9 ВИЧ-инфицированных детей, контрольную – 15 здоровых детей, не имеющих ни одного из описанных выше критериев ВИЧ-инфицирования.

Методы. Методологической основой исследования являлся метод синдромного анализа нарушений ВПФ А.Р. Лурия (в адаптации Ж.М. Глозман [3]), в том числе применительно к нейропсихологическому исследованию детей дошкольного возраста [8], методы статистической обработки данных психологического исследования [9].

Выбор именно нейропсихологических методов для исследования детей дошкольного возраста обусловлен их специфическими возможностями [1]. В первую очередь – высокой чувствительностью к проявлениям нарушениям функций головного мозга, позволяющей отследить даже стертые или инициальные расстройства, не сопровождающиеся какими-либо неврологическими проявлениями. Во-вторых, возможностью обнаружения с помощью нейропсихологических методов сложных расстройств ВПФ, недоступных традиционному клиническому неврологическому исследованию симптомов поражения головного мозга. В-третьих, возможностью качественного анализа не только нарушенных, но и сохранных высших психических функций. Таким образом, нейропсихологический анализ позволит установить и первичные патогенетические механизмы, связанные с особенностью мозгового онтогенеза в норме и при нарушениях [1], и особенности нарушения формирования ВПФ при перинатальной ВИЧ-инфекции [5, 10], а также особенности проявления нарушений психического функционирования ВИЧ-инфицированных детей дошкольного возраста по сравнению с детьми без ВИЧ-статуса.

аа

Анализ результатов исследования

Описание выборки. Все ВИЧ-инфицированные дети воспитываются в неблагополучных семьях, характеризующихся низким социальным статусом, недостаточным материальным обеспечением, наличием асоциального поведения родителей (алкоголизм, наркомания, проституция, противоправное поведение).

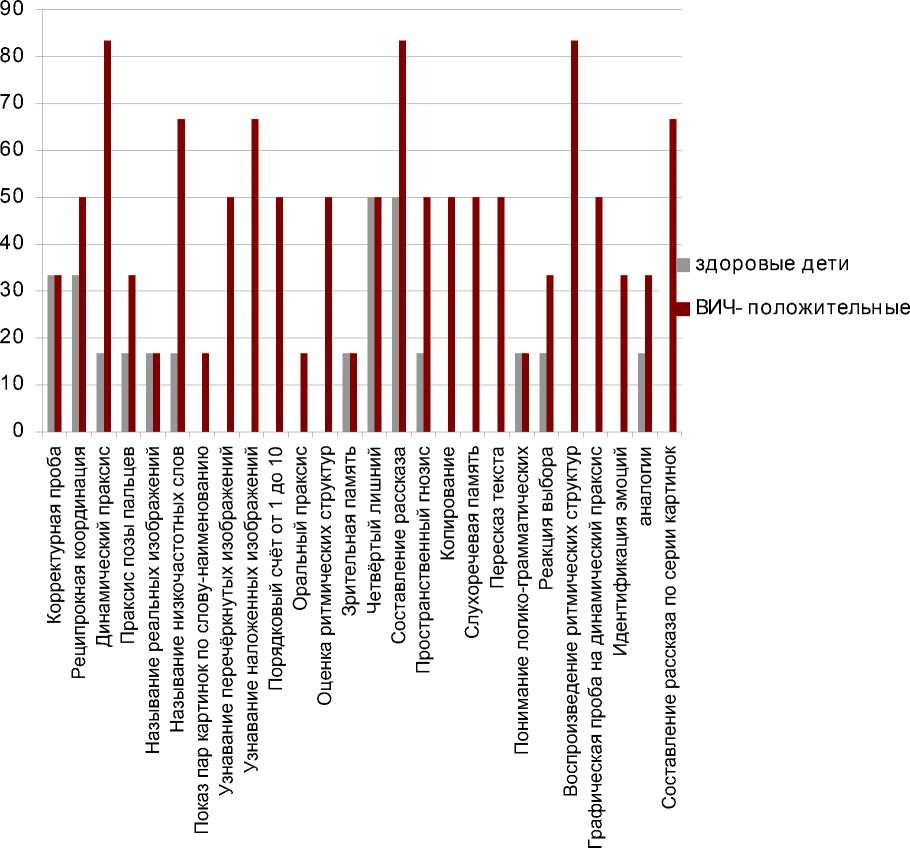

При проведении нейропсихологического исследования дети экспериментальной и контрольной групп охотно вступали в контакт, жалоб на свое здоровье не предъявляли, формально в месте и времени ориентировались верно. Поведение адекватно ситуации обследования, но отмечаются элементы растормо-женности и импульсивности. Все инструкции по выполнению заданий усваивались, удерживались и исполнялись хорошо. Темп выполнения заданий замедленный, к концу обследования у всех детей отмечаются признаки утомления (отказ от выполнения заданий, увеличение числа ошибок). На рисунке графически представлены данные, полученные в ходе нейропсихологического обследования здоровых и ВИЧ-инфицированных детей.

В ходе исследования праксиса у ВИЧ-инфицированных детей собственно нарушений произвольных движений и действий не отмечено. Они без труда выполняют графические пробы, но к концу выполнения заданий наблюдается легкая истощаемость. При выполнении проб на динамический праксис у детей с ВИЧ-инфекцией в большей мере, чем у здоровых, отмечаются трудности переключения с одной двигательной программы на другую: для выполнения их были необходимы речевое сопровождение или помощь со стороны взрослых.

При исследовании функций зрительного гнозиса (цветового, лицевого и т.д.) собственно нарушений гнозиса не отмечалось, но 6 из 9 ВИЧ-инфицированных детей испытывали затруднения в восприятии незнакомых предметов, в определении их функциональной принадлежности. Дети с трудом называли наложенные и перечеркнутые изображения, ответы характеризовались импульсивностью, но при организации их работы со стороны взрослых способны исправлять свои ошибки. Полученные результаты свидетельствуют о снижении у ВИЧ-инфицированных детей функции непосредственного внимания.

Все дети обнаруживают хорошую ориентировку в представлениях о схеме тела, но при этом часто обнаруживают искажения в представлениях о латерализации (путают стороны «право – лево»). Речевой и неречевой слух в целом сохранны, но у ВИЧ-инфицированных детей отмечаются трудности в воспроизведении ритмических структур, проявляющиеся импульсивностью ответов. При исследовании экспрессивной речи нарушений не выявлено.

При исследовании памяти у ВИЧ-инфицированных детей обнаруживается снижение объема непосредственного запоминания и воспроизведения, причем в условиях влияния гомогенной или гетерогенной интерференции эти показатели существенно ухудшаются. При организации содействия взрослыми процессу запоминания объем воспроизведения увеличивается. Нарушений долговременной памяти не обнаружено. Перечисленные данные в целом соответствуют возрастной норме.

Исследование особенностей мышления у ВИЧ-инфицированных детей показало, что им доступно выполнение заданий при наличии организующей помощи со стороны психолога. При этом становятся доступными выполнение проб на понимание логико-грамматических

Частота встречаемости нарушений при выполнении проб нейропсихологического обследования среди ВИЧ-положительных и здоровых детей

конструкций, пробы «аналогии» и «4-й лишний», но часто встречаются ошибки по типу импульсивности и трудности в определении и назывании обобщающего понятия. Понимание скрытого смысла рассказа и сюжетных картин затруднено в силу истощения к концу обследования и отказа от выполнения. У всех ВИЧ-инфицированных детей отмечается снижение кругозора, объема общих знаний об окружающем мире, что свидетельствует скорее о педагогической запущенности, чем о нарушении собственно познавательной деятельности и интеллекта.

С помощью U-критерия Манна-Уитни выполнялся поиск статистически значимых различий между показателями нейропсихоло- гического исследования в пробах на динамический, оральный праксис, слухо-речевой памяти, счета, зрительного гнозиса и пересказа рассказа у ВИЧ-инфицированных и здоровых детей. ВИЧ-инфицированные дети в целом показали результаты хуже, но их ошибки носили не грубый характер, в их основе лежит нарушение нейродинамики и снижение концентрации внимания, влиявшие на качество усвоения инструкции и выполнении задания.

Таким образом, на материале нейропсихологического исследования ВИЧ-инфицированных детей было установлено, что произвольная регуляция собственной деятельности у них еще не сформирована. На первый план в психодиагностической картине выходят мо- дально-неспецифические нарушения, снижение объема непосредственного запоминания, снижение концентрации внимания и проявления признаков истощения. Полученные данные свидетельствуют о дисфункции срединных структур головного мозга (I структурнофункциональный блок мозга). Грубых нарушений высших психических функций нет ни у одного ребенка с ВИЧ-инфекцией.

Результаты исследования свидетельствуют о наличии негрубых нарушений высших психически функций у ВИЧ-инфицированных детей, этиопатогенез которых высоковероятностно может объясняться нейропатогенным-воздействием вируса иммунодефицита человека на структуры головного мозга, формирующиеся в период внутриутробного развития ребенка.

Список литературы Особенности развития высших психических функций детей старшего дошкольного возраста с ВИЧ-инфекцией

- Астаева, А.В. Теоретические основания и задачи нейропсихологического анализа развития высших психических функций у детей дошкольного возраста/А.В. Астаева, М.А. Беребин//Интеграция медицины и психологии в ХХІ веке/под ред. С.И. Блохиной, Е.Т. Соколовой. -Екатеринбург: «СВ-96», 2007. -С. 104 -110.

- Беляева, В.В. Консультирование при ВИЧ-инфекции -пособие для врачей различных специальностей/В.В. Беляева, В.В. Покровский, В. Кравченко. -М.: РОО «СПИДинфосвязь», 2003. -77 с.

- Глозман, Ж.М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте/Ж.М. Глозман. -2-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -80 с.

- Кастян, И.Р. ВИЧ-инфекция у детей/И.Р. Кастян, В.Г. Кондаков, А.П. Выгузов. -Челябинск, 2002. -18 с.

- Лаврик, С.Ю. Нейропсихофизиологические особенности перинатально ВИЧ-инфицированных детей/С.Ю. Лаврик, С.В. Домитрик, А. Г. Петрова//Дальне-Восточный медицинский журнал. -2008. -№ 2. -С. 82.

- Покровский, В.В. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение/В. Покровский, Т. Н. Ермак, В.В. Беляева. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2000. -300 с.

- Рахманов, А.Г. ВИЧ-инфекция (клиника и лечение)/А.Г. Размахова. -СПб.: Издательство ССЗ, 2000. -367 с.

- Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста/А.В. Семенович. -М.: Генезис, 2005. -319 с.

- Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии/Е.В. Сидоренко. -СПб.: ООО «Речь», 2003. -350 с.

- Brown, Larry K. Children with HIV/Larry К. Brown, Kevin J. Lourie, Maryland Pao//Journal of child psychology and psychiatry. -2000. -Vol. 41. -№ 1. -P. 81-96.