Особенности реакции опоры в подрыве при выполнении рывка у тяжелоатлетов тренировочных групп

Автор: Шаинова М.В., Погребной А.И., Остриков А.П.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Анализ рациональной техники тяжелоатлетических упражнений и учет закономерностей, обеспечивающих ее эффективность, позволяет достигать высоких спортивно-технических показателей. Дополнительные возможности в исследовании техники рывка открываются с использованием тензометрической платформы. Анализ показателей опорной реакции в разных фазах рывка и величин суставных углов может помочь обосновать выбор средств и методов подготовки, направленных на совершенствование техники движений. Цель работы - выявление биомеханических особенностей реакции опоры при выполнении рывка у тяжелоатлетов тренировочных групп. Методы исследования. Для выявления биомеханических особенностей рывка рассмотрены два упражнения: рывок с помоста и рывок из виса от колен. В исследовании участвовало десять тяжелоатлетов тренировочного этапа. Для выявления динамики изменения силы, прикладываемой спортсменом к опоре, использовалась тензоплатформа Bertec 120x60см. Сопоставление опорных реакций с фазами рывка осуществлялось с помощью синхронизированной видеосъёмки камерой Baumer. Для анализа показателей суставных углов между звеньями тела спортсмена использовалась программа Kinovea. Результаты исследования. При выполнении упражнения рывок из виса от колен, по сравнению с рывком с помоста, большие значения имели углы в коленных и тазобедренных суставах, больше вертикальная составляющая силы опорной реакции в фазе финального разгона и меньше время финального разгона. Такая амплитуда движения способствует уменьшению времени выполнения фазы финального разгона и увеличению вертикальной составляющей опорной реакции. Заключение. При подъеме штанги из виса от колен, по сравнению с выполнением рывка с помоста, увеличивается вертикальная составляющая силы опорной реакции, сокращается время финального разгона и увеличиваются углы в коленных и тазобедренных суставах.

Тяжелая атлетика, биомеханический анализ, техника рывка, реакция опоры, тензодинамограмма

Короткий адрес: https://sciup.org/142237704

IDR: 142237704 | УДК: 796.884 | DOI: 10.53742/1999-6799/1_2023_124-127

Текст научной статьи Особенности реакции опоры в подрыве при выполнении рывка у тяжелоатлетов тренировочных групп

Актуальность. Анализ рациональной техники тяжелоатлетических упражнений и учет закономерностей, обеспечивающих ее эффективность, позволяет достигать высоких спортивнотехнических показателей. Дополнительные возможности в исследовании техники рывка открываются с использованием тензометрической платформы . Анализ показателей опорной реакции в разных фазах рывка и величин суставных углов может помочь обосновать выбор средств и методов подготовки, направленных на совершенствование техники движений.

Цель работы – выявление био-

механических особенностей реакции опоры при выполнении рывка у тяжелоатлетов тренировоч-

реакции, сокращается время финального разгона и увеличиваются углы в коленных и тазобедренных

ных групп.

Методы исследования. Для выявления биомеханических особенностей рывка рассмотрены два упражнения: рывок с помоста и рывок из виса от колен. В исследовании участвовало десять тяжелоатлетов тренировочного этапа. Для выявления динамики изменения силы, прикладываемой спортсменом к опоре, использовалась тензоплатформа Bertec 120×60см. Сопоставление опорных реакций с фазами рывка осуществлялось с помощью синхронизированной видеосъёмки камерой Baumer. Для анализа показателей суставных углов между звеньями тела спортсмена использовалась программа Kinovea.

Результаты исследования. При выполнении упражнения рывок из виса от колен , по сравнению с рывком с помоста, большие значения имели углы в коленных и тазобедренных суставах , больше вертикальная составляющая силы опорной реакции в фазе финального разгона и меньше время финального разгона . Такая амплитуда движения способствует уменьшению времени выполнения фазы финального разгона и увеличению вертикальной составляющей опорной реакции.

Education, Sport – Science and Practice], 2023, no 1, pp. (in Russian).

Актуальность. Анализ рациональной техники тяжелоатлетических упражнений и учет закономерностей, обеспечивающих ее эффективность, позволяют достигать высоких спортивно-технических показателей. По мнению авторов [1, 3, 5], существуют параметры движения, от которых зависит эффективность выполнения подрыва. Это: величины углов в коленных суставах перед выполнением подрыва, время финального разгона, максимум усилия на опору в фазе финального разгона.

В нашей предыдущей публикации [4, С. 46-52], посвященной оценке кинематических параметров выполнения рывка в тяжелой атлетике, было показано, что ошибки в технике выполнения упражнений встречаются в определенном сочетании, о чем свидетельствует обнаруженная корреляционная связь между величинами углов в коленных и тазобедренных суставах и горизонтальным смещением грифа штанги в фазе финального разгона.

Дополнительные возможности в исследовании техники рывка открываются с использованием тензометрической платформы, с помощью которой можно определить показатели, характеризующие взаимодействие атлета с опорой в каждой из фаз, а по изменениям вертикальной составляющей силы реакции опоры выявить ошибки при выполнении рывка.

Предыдущий анализ усредненных значений силовой составляющей в фазах предварительного и финального разгона при выполнении рывка показал, что у тяжелоатлетов тренировочного этапа подъем штанги осуществляется с акцентом силы на фазу предварительного разгона, в отличие от спортсменов высшего спортивного мастерства, у которых наибольший акцент усилий приходится на фазу финального разгона. То есть, в подрыве тяжелоатлеты тренировочных групп развивают недостаточные усилия на опору перед уходом под штангу. Кроме этого, спортсмены тренировочных групп фазу финального разгона выполняют медленнее, чем высококвалифицированные тяжелоатлеты. Взаимодействия спортсмена с опорой занимает практически все время выполнения рывка штанги от начала движения до момента фиксации штанги. Лишь небольшая доля по времени (до 2,5%) приходится на безопорную фазу [2, С. 20].

Для совершенствования техники рывка классического авторы [1, 3] рекомендуют использовать в тренировочном процессе рывок из разных точек исходного положения (гриф ниже коленного сустава, от колен, выше коленного сустава).

Анализ показателей опорной реакции в разных фазах рывка и величин суставных углов может помочь обосновать выбор средств и методов подготовки, направленных на совершенствование техники движений. Кроме того, контроль определенных показателей тензодинамограммы может быть использован и для оценки скоростно-силовой подготовленности спортсмена.

Цель работы – выявление биомеханических особенностей реакций опоры при выполнении рывка у тяжелоатлетов тренировочных групп.

Методы исследования. Для выявления биомеханических особенностей рывка были взяты два упражнения: рывок с помоста и рывок из виса от колен. В исследовании участвовало десять тяжелоатлетов тренировочного этапа в весовой категории до 73 кг, существенно не различавшиеся ростом (173 ± 4) см и типом телосложения (мезоморф). У каждого спортсмена зафиксировано по 1 попытке в рывке с помоста и с виса штанги от колен с весом 80% от лучшего результата. Для определения особенностей взаимодействия тяжелоатлета с опорой и записи усилий, развиваемых им при отталкивании, использовался метод тензодина-мографии. Для выявления динамики изменения силы, прикладываемой спортсменом к опоре в процессе выполнения рывка штанги, использовалась тензо-платформа Bertec 120×60см. Сопоставление опорных реакций с фазами рывка осуществлялось с помощью синхронизированной видеосъёмки камерой Baumer. Для анализа показателей суставных углов между звеньями тела спортсмена использовалась программа Kinovea. Исследование проводилось в лаборатории анализа двигательной деятельности КГУФКСТ.

Результаты исследования.

Нами проведено сравнение биомеханических характеристик рывка штанги с помоста и с виса от колен у спортсменов тренировочных групп.

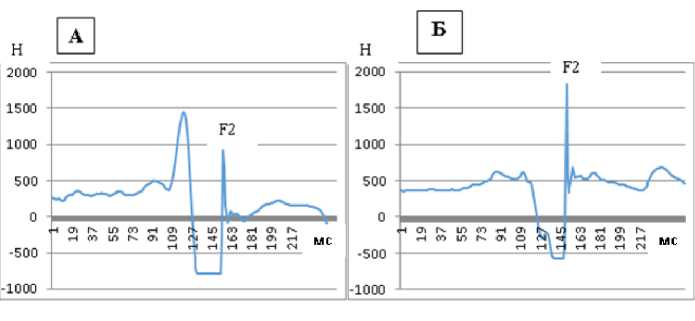

На рисунке 1 представлены тензодинамограммы вертикальной составляющей опорной реакции рывка штанги тяжелоатлетов тренировочного этапа.

На рисунке видно, что при подъеме штанги из виса от колен в фазе финального разгона (F2) показатель усилий вертикальной составляющей опорной реакции приобретает большую величину (1750Н), чем при подъеме штанги с помоста (1000Н). То есть, рывок из виса от колен позволяет проявить более максимальные усилия, что, видимо, способствует более эффективному выполнению данного упражнения и развитию взрывной силы мышц. В таблице 1 приведены показатели вертикальной составляющей опорной реакции и времени ее проявления в фазе финального разгона (F2), а так же суставные углы коленных и тазобедренных суставов в этой фазе.

В результате исследования выявлено, что при выполнении упражнения из виса штанги от колен, по сравнению с рывком штанги с помоста, большие значения имели углы в коленных и тазобедренных суставах (на 8 и 7 соответственно), меньше время финального разгона (на 0,07 с) и больше вертикальная составляющая опорной реакции в фазе финального разгона (на 450Н). Следует отметить, что данные показатели характерны для спортсменов более высокой квалификации с таким же типом телосложения [3]. Отсюда следует, что упражнение рывок из положения виса штанги от колен

Рисунок 1.

Вертикальные составляющие реакции опоры при подъеме штанги в рывке с помоста (А) и с виса от колен (Б) у спортсмена тренировочного этапа

Биомеханические показатели двух способов выполнения рывка (X ̅ ± σ)

Таблица 1.

Выводы . В результате исследования выявлено, что подъем штанги из виса от колен, по биомеханическим характеристикам, демонстрирует значения, более характерные для высококвалифицированных тяжелоатлетов. При этом, по сравнению с выполнением рывка с помоста, увеличивается вертикальная составляющая силы опорной реакции, сокращается время финального разгона и увеличиваются углы в коленных и тазобедренных суставах. Из этого следует, что рывок в сед из виса от уровня колен является более оптимальным вариантом подрыва и может способствовать развитию взрывной силы мышц.

Список литературы Особенности реакции опоры в подрыве при выполнении рывка у тяжелоатлетов тренировочных групп

- Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика: методика подготовки юного тяжелоатлета: учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 335 с.

- Койчев В.И., Томилов В.Н. Техника тяжелоатлетических упражнений: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования. Самара: Изд-во СГАУ, 2015. 39 с.

- Медведев А.С. Биомеханика классического рывка и толчка и основных специально-подготовительных рывковых и толчковых упражнений: монография. РГАФК. Ижевск: Олимп Дтд, 1997. 32 с.

- Шаинова М.В., Погребной А.И., Остриков А.П. Оценка качества выполнения рывка тяжелоатлетами тренировочных групп на основе биомеханического анализа. Физическая культура, спорт, наука и практика: научно-методический журнал. 2022. № 1. С. 46-52.

- Akku S.H. Kinematic analysis of the snatch lift with elite weightlifters during the 2010 World Weightlifting Championship // The Journal of Strength & Conditioning Research, 2012, № 4. P. 897-905.