Особенности реализации государственно-частного партнерства в сфере образования в России и за рубежом

Автор: Трунова О.Д., Силин М.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Федеральная политика и управление

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере образования за рубежом и в России. Исследование заключается в выявлении особенностей применения инструмента ГЧП в образовании, для чего были рассмотрены различные подходы к определению понятия государственно-частного партнерства, проиллюстрирована схема действия соответствующего механизма. В дополнение к этому авторами была составлена классификация зарубежных форм ГЧП в сфере образования, отражающая комплекс подходов ряда специалистов в данном направлении. На ее основе был проведен сравнительный анализ существующих форм, аналоги которых есть в России. Таким образом, были выявлены ключевые особенности российского и зарубежного опыта реализации государственно-частного партнерства в сфере образования. Результаты анализа могут быть широко использованы при проведении прикладных исследований соответствующей тематики.

Государственно-частное партнерство (гчп), гчп в образовании, гчп в образовании за рубежом, особенности гчп в сфере образования, гчп в образовании в России, классификация гчп в сфере образования, механизмы гчп в сфере образования

Короткий адрес: https://sciup.org/147204194

IDR: 147204194 | УДК: 330.341.42:37

Текст научной статьи Особенности реализации государственно-частного партнерства в сфере образования в России и за рубежом

В условиях стремительных темпов современной экономической жизни общества, как у развивающихся стран, так и у государств с развитой экономикой, возникает необходимость искать новые направления для развития, разрабатывать наиболее эффективные инструменты управления ресурсами и осуществлять поиск решений глобальных проблем. Следовательно, перспективы развития и отдельно взятого региона, и страны в целом во многом зависят от грамотно выстроенной политики органов государственной власти и действий представителей частного сектора.

В последние десятилетия все большую актуальность приобретает вопрос использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), который способен мобилизовать определенные незадействованные в экономике резервы, оказать воздействие на экономическое развитие и эффективность управления государственной или муниципальной собственностью. Несмотря на увеличивающееся количество работ по данной тематике, авторы которых рассматривают это явление с различных точек зрения, представить единое всеобъемлющее определение государственно-частного партнерства проблематично. Характер государственно-частных партнерств зависит от множества факторов, таких как степень развития рыночных отношений, развитость законодательства, национальные особенности, отраслевая специфика и др. [3].

Подходы к определению государственно-частного партнерства

Для понимания сущности ГЧП необходимо, прежде всего, определить его ключевые признаки и характеристики, которые позволят разграничить данное понятие с другими типами взаимодействия государства и бизнеса. Комитет по научной и технологической политике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в качестве таких признаков ГЧП выделяет следующие [14]: а) участниками партнерства являются как государственные, так и частные организации;

-

б) взаимоотношения сторон носят партнерский, равноправный характер;

-

в) отношения сторон партнерства зафиксированы в официальных документах (контрактах, договорах и т.п.);

-

г) партнеры имеют общие цели, для достижения которых они объединяют свои вклады;

-

д) получение и использование совместных результатов основано на распределении между партнерами соответствующих расходов и рисков.

Отличительной особенностью государственно-частного партнерства считается то, что именно при данном типе взаимодействий государство в лице своих уполномоченных органов не реализует властные отношения, а выступает в роли партнера при достижении совместно с представителями бизнеса общественно значимых целей. Поэтому стремительно развивающийся в последнее время в России институт государственного заказа, по мнению некоторых специалистов, не может быть отнесен к механизму государственно-частного партнерства, так как между государством и бизнесом при формировании и размещении государственного заказа складываются преимущественно отношения типа «заказчик – исполнитель» [3].

Сущность ГЧП отражают определения данного термина, которые используются в литературе. Трактовки разных авторов имеют свои особенности и отличия: ряд специалистов делает акцент на социальных выгодах и сопутствующих рисках [7], другие же – на нормативно-правовом регулировании. В качестве примеров можно привести несколько наиболее часто используемых определений. Так, ГЧП представляет собой:

-

- «партнерство между общественным (государственным) сектором и частным сектором с целью выполнения проектов или предоставления услуг, которые традиционно поставляются государственным сектором. В ГЧП проявляется наличие у каждой из сторон определенных преимуществ в выполнении специфических задач по сравнению с партнером» [10, с. 216];

-

- «модель финансовых отношений, позволяющая государственному сектору использовать частный финансовый капитал так, чтобы расширить возможности как государства, так и частной компании» [12, с. 546].

Можно заметить, что все определения сходятся в том, что ГЧП – это форма совместного участия государства и бизнеса в общем проекте. Ключевое важное требование ГЧП – консолидация частных и государственных (муниципальных) ресурсов, т.е. как только государственные ресурсы вовлекаются в проект – он тут же становится социально значимым. Иначе у государства просто отсутствуют причины предоставлять общественные ресурсы бизнесу. Следовательно, с данной точки зрения, ГЧП необходимо там, где «другие формы организации бизнеса не могут эффективно предоставлять общественные услуги» [9, с. 5].

В мировой практике прослеживается тенденция активного применения ГЧП в инфраструктурных отраслях, в том числе и в областях социальной инфраструктуры. Основываясь на результатах исследования Е.А. Семеновой [4], можно заметить, что в наиболее развитых странах механизм государственно-частного партнерства применяется в образовании и здравоохранении гораздо чаще, чем в каких-либо других областях. Это, вероятно, объясняется тем, что возникает необходимость тесного и продуктивного сотрудничества бизнеса и государства в разработке и реализации значительных по масштабу проектов и программ, целью которых является решение острых социально-экономических задач.

Механизм ГЧП в сфере образования

Форма ГЧП в образовании во многом зависит от объекта партнерства, на который направлены действия партнеров. Объектом могут быть земельные участки, здания и сооружения, оборудования и другое имущество социального и культурного назначения. Результаты интеллектуального и творческого труда также могут быть рассмотрены в качества объектов прав собственности и, соответственно, могут служить объектами государственно-частного партнерства в образовании. Собственность на интеллектуальную продукцию, которая была создана в процессе работы, а также все необходимые при данном виде объекта условия должны прописываться в контракте.

При реализации механизма ГЧП в сфере образования серьезное значение имеет определение отношений собственности: владение, пользование, распоряжение. Причиной возникновения данной особенности является отсутствие возможности передать бизнес в постоянное распоряжение в государственную собственность из-за ограничений в законодательстве. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», объекты инфраструктуры государственного образовательного учреждения приватизации не подлежат. Таким образом, если речь идет о реконструкции и дальнейшей эксплуатации зданий и инфраструктуры образовательного учреждения, отношения собственности частного партнера будут определены как «пользование» и «распоряжение». «Владение» возможно только в случае реализации проекта ГЧП «с нуля», когда частный партнер задействован на стадии проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации образовательного учреждения.

Важно учесть, что имущество государственного партнера (ГП) может принадлежать федеральным региональным или муниципальным органам власти и закрепляться (или не закрепляться) за образовательным учреждением, т.е. принадлежать [2].

Образовательные учреждения классифицируются по форме собственности на государственные, муниципальные, негосударственные. Государственные и муниципальные образовательные учреждения могут быть автономными, бюд- жетными, казенными. Услуга образовательного учреждения включает реализацию образовательной программы, предоставление дополнительной платной образовательной услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин). В ситуации, когда предоставление образовательных услуг входит в перечень интересов партнеров, необходимо учесть тип учебного учреждения (дошкольные, общеобразовательные, учреждения профессионального и послевузовского профессионального образования, учреждения дополнительного образования, специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья). Для каждой категории характерна соответствующая специфика, которая требует компетенции инвестора: различные стандарты, которые необходимо учесть как на этапе проектирования и строительства, так и непосредственно при предоставлении образовательных услуг: в заведениях для детей дошкольного возраста – они одни, в школах – другие, в специальных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья – третьи.

В роли ГП могут быть государственные и муниципальные органы, государственные и муниципальные образовательные учреждения. Частными партнерами (ЧП) могут быть разные субъекты (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо российского или иностранного государства и др.). Отметим, что ЧП в сфере образования могут быть и негосударственные образовательные учреждения.

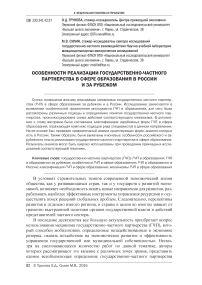

При реализации ГЧП в образовании важным является определение обязательств частного партнера по контракту. Ими могут быть выполняемые работы по строительству объекта партнерства (строительство объекта, реконструкция/ модернизация, расширение) либо деятельность (кроме строительных работ) с использованием объекта партнерства (обслуживание, управление, эксплуатация, предоставление услуг). Данные критерии выявлены на основе практики реализации проектов ГЧП в России с учетом действующего российского гражданского законодательства, федеральных законов «О концессионных соглашениях», «О некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации» [2]. Предложенный Д.Н. Ефремовым [2, с. 4] механизм ГЧП в сфере образования с учетом выявленных критериев представлен ниже (рис. 1).

Рис. 1. Механизм ГЧП в сфере образования

Благодаря схеме можно наглядно увидеть механизм действия ГЧП в сфере образования и отметить его ключевые характеристики: государственный (государственные и муниципальные органы, государственные и муниципальные образовательные учреждения) и частный партнеры (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, группа юридических лиц) заключают соглашение (контракт) по поводу определенного объекта – того, на что направлены действия партнеров. При этом важно, что он собой представляет, к какому виду относится – земельные участки, здания, сооружения, другое имущество, результаты интеллектуальной деятельности и творческого труда. В контракте закреплены все необходимые при данном объекте условия и учтены основные положения, согласно которым устанавливаются обязательства, возложенные на государственного партнера, а также деятельность, за которую ответственен частный партнер. В обязательства ЧП включаются строительные работы (строительство нового объекта, реконструкция) либо другая деятельность, связанная использованием объекта (обслуживание, управление, эксплуатация, предложение услуг). Предметом партнерства и являются данные обязательства, которые зафиксированы в условиях контракта.

Практика ГЧП в сфере образования в России и за рубежом

По мнению некоторых специалистов, применение механизма ГЧП в образовательной сфере за рубежом имеет ярко выраженную социальную направленность. Инструмент государственно-частного партнерства преимущественно используется для того, чтобы у всех категорий граждан была возможность получения образования. Особое внимание направлено на малоимущие семьи, женские школы и одаренных детей.

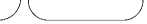

В процессе проведения исследования была создана классификация, которая наиболее полно отражает весь спектр видов и механизмов ГЧП в образовании, реализующихся на сегодняшний момент времени. Представленная типология составлена на базе результатов исследований ряда авторов [5; 8; 11; 13], отражая комплекс подходов разных специалистов в классифицировании типов ГЧП в образовании за пределами РФ (рис. 2).

Виды ГЧП в образовании

1. Контактные

-

2. Многосторонние (институциональные)

а) Контракты на

управление (финансовое, управление персоналом...)

б) Образовательные ваучеры и степендии

в) Участие частного партнера в инфраструктурных проектах

г) Взаимодействие в сфере инноваций и проведения исследований

д) Контракты па предоставление вспомогательных профессиональных услуг (аутсорсинг)

Рис. 2. Классификация видов ГЧП в образовании за рубежом

В России академическая литература на данную тему, а соответственно и единая классификация видов ГЧП пока отсутствует. Однако на основании составленной типологии форм государственно-частного партнерства за рубежом можно определить, какие разновидности на данный момент нашли практическое применение в нашей стране, а какие – нет.

Контрактные виды ГЧП

К группе «Контрактные ГЧП» отно сятся частное управление государственными школами, вложения в инфраструктуру (включая строительство), оказание части образовательных услуг на коммерческой основе, проведение инновационных разработок и исследований и т.д. [5].

Количество контрактных видов ГЧП в образовании в зарубежных странах по состоянию на 2009 год составило 92 проекта, реализованных в 47 странах по всему миру [13], что говорит о широком распространении использования данной разновидности государственно-частного партнерства.

-

а) контракты на управление

Как показывает практика, управленческие функции во многих государственных и муниципальных школах выполняются государством неэффективно. По этой причине в ряде стран стало актуальным привлечение негосударственного сектора к управлению образовательным учреждением посредством заключения контракта, который может заключаться как с одной школой, так и с целой группой образовательных учреждений. Это может быть финансовое управление, управление персоналом или долгосрочное планирование [8].

Наиболее яркие примеры практики таких контрактов – это так называемые государственные школы, учреждаемые на основе хартии (charter schools) в США, программа Fe Y Alegria в Латинской Америке, контрактные школы (contract schools) и т.д.

Школами, учреждаемыми на основе хартии, являются нерелигиозные государственные школы, которые обладают значительной автономией (утверждается хартией) по сравнению с обычными государственными школами. В действительности эти учреждения управляются определенной общественной организацией или группой (например, группой преподавателей). Хартия представляет собой заключенный с этой организацией контракт на срок от 3 до 5 лет, на основании которого и учреждается школа. В нем содержится информация о целях создания и миссии образовательного учреждения, программах и методах оценки эффективности. Данные хартии могут быть предоставлены на уровне местного управления. Ответственность за качество образования и соблюдение условий контракта ложится на соответствующую группу или организацию, и в случае ненадлежащего исполнения хартия может быть отозвана.

Другой пример – Программа Fe Y Alegria (FyA) – неправительственная организация, находящаяся под контролем иезуитского ордена католической церкви. В сферу деятельности этой организации входит не только управление объектами дошкольного, начального и среднего образования, но и профессиональное обучение граждан в беднейших общинах Испании и Латинской Америки. Ее целью является предоставление качественного образования бедным слоям населения (хотя бы в рамках базового курса обучения). Подавляющая часть участников программы – сельские школы или те, что находятся на окраинах городов. Такие школы ориентированы на развитие латиноамериканских общин. Местные общины в праве приглашать FyA для создания и строительства школ, при этом они (общины) самостоятельно покрывают расходы на строительство и эксплуатацию образовательных учреждений [8].

Управление контрактными школами осуществляется частной структурой, при этом право собственности и обязательства по финансированию принадлежит государству. Для учащихся обучение в школах данного типа бесплатно. Как показывает практика, объектом такого управления становятся школы, имеющие далеко не самые высокие показатели.

При создании контрактных школ с частным партнером могут заключаться два вида соглашения (контракта): управленческий – управление школой осуществляет частный партнер, однако все сотрудники (и преподавательский состав, и другие работники, находящиеся в штате) нанимаются государством; операционный, где, в том числе и наймом, занимается частная организация. И в том, и в другом случаях определяется фиксированная оплата частному партнеру либо за каждого учащегося, либо за все управление школой. В контрактных школах отличием от предыдущих примеров (школ, учрежденных на основе хартий и FyA) является специфика отношений сотрудничества между государством и частным сектором. В то время как в «charter schools» общественные организации участвуют в управлении и принимают активное участие в развитии школ больше на общественных началах, в случае с FyA прослеживается и явный акцент на национальный характер – поддержка и усиление роли латиноамериканских общин, в контрактных школах сотрудничество осуществляется в большей степени на основе коммерческого интереса.

Подобие школ, учреждаемых на основе хартии, в России представляет Совет школы – коллективный орган управления. Его наличие является примером развития общественного управления в российской системе общего образования. То есть в дополнение к органам государственной власти создаются общественные органы, в состав которых входят представители учительского и ученического коллективов, родителей и общественности. В перечень обязанностей Совета может входить помощь в разработке плана развития школы, участие в налаживании функциональных связей с учреждениями культуры и спорта с целью организации досуга учащихся, утверждение локальных актов образовательного учреждения в рамках соответствующей компетенции, координация деятельности общественных организаций, созданных в школе и т.д. Однако по сравнению с зарубежным аналогом – государственными школами, утвержденными на основе хартии, в российской практике Совет школы обладает меньшими по объему компетенциями и полномочиями.

-

б) образовательные ваучеры и стипендии

Общая схема действия данной разновидности ГЧП выглядит следующим образом: семьям вручаются государством ваучеры, которые они вправе «вложить» в образование своих детей, выбрав по своему усмотрению любого поставщика образовательных услуг. Поэтому ряд стран вместо привлечения негосударственного сектора в управление школой считает более целесообразным покупать места для учащихся в частных образовательных учреждениях, доступ к образованию расширяется без дополнительных затрат на строительство и обеспечение необходимыми ресурсами новых школ. Другие государства применяют данный механизм для предоставления доступа к специализированным услугам, которые не может обеспечить государственный сектор.

В Швеции в 1992 г. государство ввело обязательство для муниципальных властей, согласно которому на них возлагается более 80% затрат на учащегося в любой выбранной родителями школе. При этом образовательное учреждение для того, чтобы принять участие в данном сотрудничестве, обязательно должно быть приведено в соответствие определенным требованиям. В других государствах в подобных программах могут участвовать все некоммерческие частные школы.

В России такой тип соглашения также используется в Пермском крае, в виде механизма финансирования поставщика услуги или так называемого нормативно-подушевого финансирования, когда средства «следуют» за конкретным ребенком [1]. Однако фактически он действует по принципу госзакупок, где отношения между сторонами устанавливаются по схеме «заказчик-исполнитель». Поэтому отнести этот тип к механизму ГЧП в образовании в чистом виде будет неверно.

-

в) участие частного сектора в инфраструктурных проектах

Частный партнер берет на себя обязанность по исполнению проектов инфраструктуры в сфере образования. Это может быть строительство или обеспечение оборудованием зданий образовательных учреждений. Право владения соответствующими объектами может принадлежать как государственному сектору, так и в некоторых случаях оставаться у частного партнера, что оговаривается в условиях контракта (по истечении которого эти права в любом случае переходят государству).

Такой вид контракта содержит ряд специфических для него особенностей. Например, срок действия соглашения между партнерами обычно составляет 25-30 лет, при этом определяется перечень выполняемых услуг и стандартов качества работ. Государственный партнер оставляет за собой право на предоставление основных услуг (образовательных), а частный – инвестирует средства в школьную инфраструктуру и обеспечивает реализацию вспомогательных (содержание и эксплуатацию зданий). Условия соглашения могут различаться в зависимости от конкретного случая, однако основная форма остается неизменной.

Фактически речь идет об инвестиционном проекте, где выбор частной компании осуществляется на основе конкурсной процедуры. Так, частный консорциум в рамках долгосрочного соглашения с государством занимается разработкой, строительством и эксплуатацией школ. Наиболее яркий пример такого контракта – широко известная программа Private Finance Initiative или PFI, создателем которой является Великобритания. Позднее реализацией аналогичных проектов стали заниматься Австралия, Канада и другие страны. Основная цель – расширение участия частного сектора в финансировании и строительстве инфраструктуры объектов сферы образования [8].

Наиболее развитым субъектом в России с точки зрения организации внедрения механизма ГЧП, а также имеющегося опыта реализации является г. Санкт-Петербург. В сфере образования известность получил масштабный проект создания нескольких детских садов и школ в новых районах города «Славянка» и «Новая Ижора». Основными предпосылками выбора инструмента ГЧП стали необходимость обеспечения доступности образовательных услуг для населения новых жилых районов и предоставления их на качественном уровне. При этом наличие опыта использования ГЧП в других областях позволило заимствовать определенные механизмы его реализации по отношению к объектам социальной инфраструктуры, а сформированная институциональная база, отлаженная схема взаимодействия участников и государственная поддержка послужили надежной опорой в осуществлении проекта.

В Санкт-Петербурге действует целый спектр исполнительных органов государственной власти в рамках развития государственно-частного партнерства в регионе. Комитет по инвестициям осуществляет первичный отбор проектов для определения целесообразности их реализации с использованием схемы ГЧП на основе анализа концепции проекта, в его обязанности также входит общий контроль над соответствием ГЧП-проектов законодательству РФ. Межведомственная комиссия рассматривает предлагаемый для реализации проект и при принятии решения о необходимости его реализации по схеме ГЧП, инициирует принятие постановления Правительства о проведении конкурса. Профильные комитеты отвечают за ряд решений по проекту ответственные за сопровождение проекта в рамках своих полномочий и обязанностей. Специально созданное юридическое лицо – Управляющая компания – контролирует деятельность победителя конкурса (партнера) после заключения Соглашения о ГЧП и отвечает за реализацию конкурса. Организатор конкурса – СПб ГБУ «Агентство стратегических инвестиций» уполномочено Правительством Санкт-Петербурга осуществлять официальное взаимодействие с участниками конкурса, координацию работы команды проекта, подготовку конкурсной документации по проекту и проведение всех конкурсных процедур.

-

г) взаимодействие в сфере разработок инноваций и проведения исследований

У. Дрэшер и Б. Харрис [11] выделяют такой тип взаимодействия, как отдельную разновидность контрактных форм ГЧП. В данном случае партнерство касается преимущественно сферы высшего образования: речь идет о взаимодействии государственного сектора, бизнес-структур и учреждений, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Имеется в виду реализация государственных программ, поддерживающих соответствующие партнерские отношения в области проведения промышленных (отраслевых) исследований и способствующих развитию коммерциализации в исследовательской сфере [11].

В некоторых странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проекты партнерства промышленного сектора встречаются чаще с исследовательскими институтами, чем с университетами и лабораториями. В настоящий момент развитию ГЧП между университетами и промышленным сектором в сфере исследований и инноваций способствует ряд факторов. Например, растет скорость перехода к так называемой экономике знаний (высшему этапу развития по стин-

Трунова О.Д., Силин М.В. Особенности реализации государственно-частного партнерства в сфере образования в России и за рубежом дустриальной экономики), стремительно развивается глобализация. При этом бюджетные ограничения и стандартизированный подход, диктуемые государством в научно-исследовательской сфере, ведут к большим издержкам, что актуализирует поиск альтернативных вариантов проведения и финансирования исследований.

В последние годы правительство Великобритании уделяет особое внимание стимулированию участия частного сектора в сфере исследований и разработок. Власти поддерживают данное взаимодействие с помощью финансирования и создания специальных научно-исследовательских советов. Данная тенденция наиболее ярко проявляется в странах ОЭСР и в Канаде, где деятельность государственных лабораторий приобрела не только большую ориентированность на клиента, но и стала носить более прикладной характер [11]. То есть в случае когда ученые сталкиваются с проблемой ограниченности ресурсов для финансирований научных исследований (особенно в тех сферах, которые не востребованы на данный момент времени), реализация нового механизма стимулирования интереса у инвесторов с помощью ГЧП становится особенно актуальной. Аналогичная ситуация наблюдается и в США. По мнению комитета ОЭСР, основная причина сложившейся ситуации заключается в соответствующих национальных особенностях и специфике структурной организации финансирования научных исследований. Связь исследовательской сферы с отраслями промышленности может оказать значительное влияние на направление развития области научных разработок, их актуализацию в соответствии со спецификой деятельности инвесторов [11].

В России подобное сотрудничество на практике реализуется в нескольких формах, в частности в виде создания малых инновационных предприятий (МИП), которые создаются при вузах и НИИ. Бюджетные научные и образовательные учреждения в целях капитализации накопленных знаний могут выступать соучредителями предприятий, которые осуществляют внедрение в практическое применение созданных на базе университетов интеллектуальных продуктов (изобретения, базы данных, программы для ЭВМ, ноу-хау и др.). Так, вузы вправе учреждать МИП с долей собственности учебного заведения, при этом другими учредителями могут быть и физические, и юридические лица. Ключевая задача, стоящая перед МИП, заключается в преодолении разобщенности между исследователями и бизнес-структурами, а также ускорение процесса внедрения инноваций.

-

д) контракты на предоставление вспомогательных профессиональных услуг (аутсорсинг)

В сфере образования за рубежом данный тип соглашений стремительно обретает популярность. На этапе становления этого вида сотрудничества спектр предоставляемых услуг был достаточно узок и ограничивался в основном клининговыми услугами, однако сейчас на основе аутсорсинга заключаются контракты на разработку учебных программ, профессиональную переподготовку преподавательского состава и т.д. Пример такого сотрудничества – сеть школ Pitagoras в Южной Америке, в услуги которой входит помощь образовательным учреждениям в предоставлении целого комплекса мер по улучшению их деятельности (разработка учебных планов, техническая поддержка, обеспечение учебными материалами, проведение тренингов для учителей и др.).

Как показывает практика, обычный срок действия такого контракта составляет один календарный год, в течение которого в дополнение к реализации всех условий со стороны Pitagoras также осуществляется мониторинг деятельности и оценки качества предоставляемых услуг непосредственно самим руководством данной организации [8].

В России подобный вид взаимодействия не так развит, как за рубежом. Широкое распространение на практике получило сотрудничество на основе аутсорсинга на оказание клининговых услуг в образовательных учреждениях, однако именно в образовательном процессе такой вид взаимодействия отсутствует.

При рассмотрении контрактных типов ГЧП в образовании примечательно, что в зарубежных и российских проектах делается акцент преимущественно на обеспечение доступа к образованию всех категорий населения (в рассмотренных видах кроме взаимодействия в сфере инноваций). Существует мнение, что частные школы способны предоставить обучение тем детям и подросткам, которые не посещают государственные образовательные учреждения по различным причинам (жители труднодоступных районов, «уличные» дети и другие маргинальные группы). Объяснением этого служит то, что «негосударственный сектор более приспособлен к работе на местном уровне в маломасштабных проектах, то есть речь идет о школах, которые создаются под конкретный спрос на образовательные услуги, «заточенные» под нужды местного населения» [8].

Группа «многосторонние или институциональные партнерства»

Данный вид партнерства был инициирован сравнительно недавно, и до сих пор немногие ученые выделяют его в качестве отдельной разновидности ГЧП. Возможно, потому, что при такой форме взаимодействия не предполагается обязательного извлечения прибыли для частного партнера – по сути ключевого условия участия частного сектора в таком сотрудничестве. Однако У. Дрешер, а также Р. Сайфуллин считают, что многосторонние партнерства, во-первых, представляют не что иное, как разновидность ГЧП в образовании, во-вторых, являются отдельным видом, отличным от контрактных форм в соответствующей классификации. Здесь речь идет о более масштабном, глобальном уровне сотрудничества контрагентов и объектов соглашений в целом. Фактически мы имеем дело с корпоративной социальной ответственностью. Она проявляется в участии бизнеса в решении проблем, традиционно находящихся в ведении государства, на первом месте здесь находится сфера образования.

На первый взгляд, для частного партнера отсутствует материальные стимулы для участия в таком виде сотрудничества, однако, по мнению И. Краснопольской [6], компании извлекают из этого выгоды иного характера: повышение позиций в профессиональных рейтингах, получение дополнительных знаков отличия (аккредитаций и сертификатов), усиление своих позиций на рынке и т.д. При этом максимально активные в социальном плане компании могут даже выступать в качестве «агентов социальных изменений» [6]

на определенном уровне. И фактически играют частично роль третьего сектора с точки зрения выполняемых функций, принимают непосредственное участие в сфере гражданского общества. Такое сотрудничество в какой-то мере «выходит за рамки экономической и рыночной сфер, организации становятся институциональными акторами, связывающими государство, рынок, и общество» [6].

Как показывает практика, в большинстве случаев в таких многосторонних или институциональных партнерствах частным сектором являются транснациональные компании (ТНК), которые так или иначе вовлечены в образовательный процесс совместно с агентствами Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО, Всемирный банк, ЮНИСЕФ), международными финансовыми институтами, различными общественными организациями [11].

Примером служит проведенная в г. Санкт-Петербурге в ноябре 2006 г. международная конференция «Болонский процесс: качество образовательных программ в современных университетах». Темой данного мероприятия стала реализация реформы в сфере высшего образования (внедрение единой системы образования с точки зрения ступеней обучения в университетах – European Higher Education Area (EHEA). Среди ключевых участников – московский офис ЮНЕСКО и одна из крупнейших мировых компаний «Бритиш Петролеум». Другим примером служит заключение ЮНЕСКО мирового соглашения с компанией «Майкрософт» об использовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с целью развития сферы образования. Ориентированное на ускорение социально-экономического роста сотрудничество началось в ноябре 2004 г. [11].

Заключение

Опыт использования механизма государственно-частного партнерства в сфере образования в зарубежных странах и на территории РФ существенно отличается. Разница в развитии ГЧП в России и за рубежом может объясняться временными факторами: за границей ГЧП фактически берет начало еще в XVIII-XIX вв., когда имели место первые формы взаимодействия частного и государственного сектора и по сей день существуют, тогда как в России формирование данного механизма находится на этапе становления. Опыт зарубежных стран не только более многогранен, но и допускает больше вариаций и разнообразия.

Реализация механизма государственно-частного партнерства в России не имеет системного подхода. Отдельные примеры практического применения данного инструмента не позволяют объективно оценить не только уровень развития ГЧП в нашей стране, но и эффективность внедрения соответствующего механизма в сфере образования.

Уровень развития ГЧП в различных регионах России существенно варьируется. Однако есть основания предполагать, что в будущем будет наблюдаться стандартизация подходов к разработке и реализации проектов на территории нашей страны и приведение к единообразию форм и подходов к пониманию государственно-частного партнерства. На уровень развития ГЧП влияют национальные, политические, социально-экономические особенности, характерные для той или иной территории. Даже в рамках одной страны могут наблюдаться серьезные различия.

В дальнейшем в рамках данного исследования планируется поиск более детального материала по проектам ГЧП в сфере образования, как в России, так и в зарубежных странах. А также глубокий анализ информации и проведение глубинного интервью с участниками реальных проектов – как с представителями частного сектора, так и со стороны государственной власти.

Список литературы Особенности реализации государственно-частного партнерства в сфере образования в России и за рубежом

- Гаджиева Л.А. Об использовании возможностей негосударственного сектора для решения проблем доступности дошкольного образования: эксперт. анализ//Вопросы гос. и муницип. управления. 2012. № 4. С.169-176.

- Ефремов Д.Н. Типология форм государственно-частного партнерства в сфере образования//Экон. журнал. 2012. № 25. С.1-9.

- Молчанова О.П., Лившин А.Я. Государственно-частное партнерство в образовании. М.: КДУ, 2009. 242 с.

- Семенова Е.А. Партнерство государства и бизнеса в интересах инновационного развития в странах ОЭСР//Аналит. обзоры РИСИ. 2007. № 4. С.20-35.

- Сайфуллин Р.И. Зарубежный опыт государственно-частных партнерств и их роль в развитии образования//Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 1. С.62-68.

- Социально-активные компании более конкуренты: эксперт. сайт Высшей школы экономики “OPEN ECONOMY” . URL: http://opec.ru/1704981.html (дата обращения: 20.11.2014).

- Холодная Н.Д. Государственно-частное партнерство -новый тип отношений в российской экономике//Вопросы гос. и муницип. управления. 2009. № 2. С. 42-56.

- Фрумин И.Д., Поляруш П.П. Частно-государственное партнерство в образовании: уроки международного опыта/Российское образование: Тенденции и вызовы: cб. ст. и аналит. докл./cост. В.А. Мау и др. М.: Дело, 2009. С. 235-265.

- Шадрина Е.В., Виноградов Д.В. Государственно-частное партнерство как форма организации бизнеса//Вопросы гос. и муницип. управления. 2012. № 4. С. 5-19.

- Brinkerhoz J.M. Assessing and Improving Partnership Relations and Outcomes: A Proposed Framework//Journal of Evaluation and Program Planning. 2002. Vol. 25. P. 215-231.

- Dresscher W., Harris B. Public Private Partnerships in Education. A report by Education International. 2009. 184 p.

- Hodge G.A., Greve C. Public-Private Partnerships: An International Performance Review//Public Administration Review. 2007. Vol. 67 (3). P. 545-558.

- Patrinos H.A., Barrera-Osorio F., Guáqueta J. The Role and Impact of Public-Private Partnership in Education. Washington, D.C.: The International Bank of Reconstruction and Development, 2009. 116 p.

- Public-private Partnership for Innovation: Policy Rationale, Trends and Issues/Organization for Economic Cooperation and Development. Paris: Headquarters, 2003.