Особенности реализации принципов ландшафтно-экологической оптимизации природопользования в территориальной охране природы

Автор: Холоденко А.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экология. Биология

Статья в выпуске: 2 (19), 2011 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрена возможность эффективного формирования культурных лан- дшафтов в пределах региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) как одно из направлений оптимизации степного природопользования на современном этапе. Формирова- ние на территории ООПТ «культурных» управляемых ландшафтов предлагается реализовывать в соответствии с научно обоснованной организацией их внутренней структуры и режимов приро- допользования

Степные ландшафты, культурные ландшафты, охрана природы, особо охраняемые природные территории, природные парки

Короткий адрес: https://sciup.org/14970812

IDR: 14970812 | УДК: 504.61

Текст научной статьи Особенности реализации принципов ландшафтно-экологической оптимизации природопользования в территориальной охране природы

На современном этапе, когда на первый план выходят проблемы, связанные с негативными и нежелательными последствиями антропогенной деятельности, особую важность приобретают вопросы ландшафтно-экологической оптимизации регионального природопользования. Большей частью решение этих проблем заключается в преобразовании природно-антропогенных ландшафтов, включающих геосистемы с разной степенью изменен-ности структуры и функциональных взаимосвязей, в управляемые культурные ландшафты. Данные мероприятия осуществляются на основе разработки научно обоснованных эколого-географических программ оптимизации регионального природопользования с учетом зональной специфики территории. Особенно актуально рассмотрение проблем территориально-экологической оптимизации и формирования культурных ландшафтов в сочетании с вопросами организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для староосвоенных районов степной зоны юго-востока Европейской части России.

Сложность решения проблем ландшафтно-экологической оптимизации регионального природопользования этого региона определяется рядом объективно существующих фактов.

Во-первых, для данной территории характерна высокая хозяйственная освоенность и преобладание в структуре землепользования агроландшафтов, что обусловлено исторически сложившейся системой хозяйствования.

Во-вторых, недостаточное развитие сети ООПТ и отсутствие системности в их организации. Выделение степных участков для охраны природы всегда было проблемным вопросом, так как вызывало столкновение интересов двух разнонаправленных блоков: природопользования и охраны природы. ООПТ в степной зоне создавались по остаточному принципу, что подчеркивается их неравномерным размещением и значительной удаленностью друг от друга [11, с. 227].

В-третьих, отсутствие зарезервированных участков для будущих ООПТ. Хозяйственное освоение и преобразование обширных территорий в степной зоне не раз нарушало реализацию перспективного плана формирования ООПТ за счет потери эталонных свойств территорий, предложенных к охране [9, с. 12].

В-четвертых, кроме недостаточного количества и малых площадей [1, с. 85], для степных ООПТ характерно отсутствие ярко выраженного приоритета сохранения зональных сообществ. Так, в пределах Волгоградской, Саратовской, Астраханской областей и Республики Калмыкия отсутствуют заповедники, где сохраняются зональные степные ландшафты [2].

Одной из особенностей оптимизации степного природопользования на современном этапе является возможность эффективного формирования культурных ландшафтов в пределах региональных ООПТ. «Культурный» ландшафт, как конечная цель экологической оптимизации природопользования, может быть организован и для степных природных парков.

Культурным, по определению А.Г. Исаченко, называется ландшафт, структура которого рационально изменена и оптимизирована на научной основе с учетом его морфологии [3, с. 296]. Характерными чертами культурного ландшафта должны быть высокая производительность и экономическая эффективность, с одной стороны, и оптимальная среда для жизни людей – с другой. Для степной зоны, где основными антропогенными модификациями степных геосистем являются агроландшафты, вопросы оптимальности экономической производительности можно интерпретировать как максимальную биологическую продуктивность их компонентов. Выполнение по отношению к человеку эколого-стабилизиру- ющей и средообразующей функций могут обеспечить территориальные формы охраны природы, встроенные в структуру регионального экологического каркаса и являющиеся центрами сохранения ландшафтного и биологического разнообразия региона.

Рассматривая культурный ландшафт как природный комплекс, целенаправленно измененный и управляемый на научный основе, необходимо отметить стабильность как одно из его основных свойств. Устойчивость, в том числе и к антропогенным воздействиям, выступает как важнейший критерий оптимальности структуры и функционирования ландшафта. Кроме того, чем более устойчив ландшафт, тем выше его экономическая эффективность, так как снижаются материальные затраты на поддержание его функций.

Многообразие сопряженных морфологических элементов ландшафта, учет их горизонтальных и вертикальных связей дает возможность сформировать многокомпонентную, дифференцированную и внутренне разнообразную среду в пределах ландшафта, что подтверждает применение ландшафтного подхода к оптимизации и закрепляет за ландшафтом роль ее основного объекта. Применительно к региональным ООПТ данный подход заключается в организации их территории на научной основе. Для природных парков это выражается в формировании оптимального научно обоснованного размещения площадей с различным функциональным назначением, режимом использования и охраны. Организация территории с подобной структурой должна основываться на морфологическом строении ландшафта. Причем отдельные морфологические части ландшафта, представляющие собой локальные геосистемы и их сочетания, при организации территории культурного ландшафта на практике могут рассматриваться в качестве угодий различного назначения: сельскохозяйственного, рекреационного, природоохранного и т. д.

Таким образом, задачи ландшафтно-экологической оптимизации в природных парках сводятся: к формированию оптимального сочетания угодий с различным хозяйственным назначением (пашня, сенокосы, пастбища); экологически обоснованному расположению, соотношению формы и размеров участков различного функционального назначения (аг-рохозяйственного, природоохранного, рекреационного); разработке режимов использования и обоснованию мер по охране, восстановлению ландшафтов.

Вопрос оптимальности сочетания участков с различными режимами природопользования выходит на первое место при проектировании структуры культурного ландшафта. Особенно актуально это для агроландшафтов, являющихся неотъемлемой частью степного природного парка. Однако роль и влияние отдельных сельскохозяйственных угодий на экологическую устойчивость и эффективность функционирования природоохранной единицы неоднозначна. Максимальной уязвимостью отличаются угодья с высокой преобразованностью естественной структуры и функций типологических элементов ландшафта (селитебные и техногенные территории, объекты рекреационной инфраструктуры и транспортные коммуникации, пашня, особенно приуроченная к склоновым типам местности, и т. д.). Наоборот, угодья с высокой долей естественных или слабо преобразованных элементов (степные балки, долины рек, лесные урочища и лесополосы, залежные и целинные участки, сенокосы и пастбища и т. д.) обеспечивают поддержание экологической устойчивости территории. В целом для оптимизации структуры землепользования необходимо, чтобы общая площадь средостабилизирующих угодий составляла порядка 50 % от общей площади ООПТ. Такое соотношение между интенсивно и экстенсивно используемыми участками природного парка является основой ландшафтно-экологического баланса его территории [4, с. 71].

Для достижения целей формирования культурного ландшафта в процессе ландшафтно-экологической оптимизации природопользования выделяется два ключевых направления [10, с. 153]:

-

1) использование морфологического разнообразия ландшафта и учет горизонтальных связей между локальными геосистемами, что выражается в организации территории;

-

2) использование природных механизмов функционирования ландшафта и учет вертикальных и межкомпонентных связей, которое фактически сводится к управлению природными процессами в ландшафте.

Для степных природных парков реализация этих направлений выражается в разработке и реализации проекта структуры землепользования, который отражается в разработке и внедрении функционального зонирования, с одной стороны, и рациональном использовании ресурсов за счет выбора оптимальных режимов природопользования в пределах отдельных зон – с другой.

Дифференциация территории по режимно-функциональному принципу и территориальное разграничение приоритетов природопользования позволяет обеспечить сохранение природных геосистем в условиях их интенсивного рекреационного использования, что отражает специфику природного парка как природоохранной единицы [7, с. 65]. Для территорий природных парков «Донской» и «Щербаковский» Волгоградской области выделялись следующие функциональные зоны, соответствующие типовым [8, с. 12].

-

1. Заповедные зоны (ядра) включают местообитания редких и исчезающих видов, типичные зональные и уникальные ландшафты, имеющие особую эстетическую, научную и экологическую ценность. Данная зона функционирует в режиме абсолютной охраны, ее посещение ограничено сотрудниками парка и научных организаций. В заповедных зонах реализуется принцип консервирования естественных геосистем, допускается проведение научных исследований, экологического мониторинга, специальных природоохранных мероприятий.

-

2. Зона особой охраны включает особо ценные в экологическом и познавательном отношении природные комплексы. Она обеспечивает условия сохранения природных комплексов заповедных ядер при строго регулируемом рекреационном и хозяйственном использовании. Окружая заповедное ядро по всему периметру, эта зона формирует переход от заповедных участков ко всем остальным частям парка и снижает влияние окружающей территории. Поэтому ее ширина должна коррелировать с площадью заповедного ядра: чем оно меньше, тем больше должна быть охранная зона Эта территория предназначена для научно-экспериментальных исследований и отбора образцов, отработки научных методик, экологического просвещения.

-

3. Зона рекреации включает участки, отличающиеся наиболее благоприятным сочетанием рекреационных ресурсов с традиционными местами отдыха населения. Мероприятия на территории зоны должны быть направлены на сохранение, восстановление, повышение биологической устойчивости коренных природных сообществ в условиях рекреационного использования. Рекреационные потоки и интенсивность нагрузки регулируются за счет планировочных методов с использованием приемов комплексного благоустройства территории.

-

4. Зона познавательного (экологического) туризма выделяется вдоль основных трасс туристских маршрутов и в районах расположения наиболее ценных в познавательном отношении и наиболее популярных у посетителей природных объектов. Она предназначена для организации экологического просвещения и ознакомления с уникальными природными и природноисторическими достопримечательностями парка. Задачи управления сводятся в этой зоне к максимальному сохранению естественного облика природных и культурных ландшафтов, представленных на территории парка.

-

5. Историко-культурная зона объединяет охраняемые объекты истории и культуры, расположенные в границах парка. Режим данной зоны должен обеспечивать сохранение исторического облика ландшафтов и самих объектов с учетом требований действующего законодательства об охране памятников истории и культуры.

-

6. Зона обслуживания посетителей предназначена для приема, размещения посетителей. В зоне могут располагаться визит-центры, музейные комплексы, объекты туристского сервиса, культурно-бытового, информационного обслуживания и связи. Участки с объектами этой зоны располагаются вблизи основных планировочных узлов и транспортных путей парка.

-

7. Административно-хозяйственная зона включает земли, не изъятые из хозяйственного использования, и отдельные участки парка, предназначенные для обеспечения его основной деятельности.

-

8. Агрохозяйственная зона представлена освоенными сельскохозяйственными зем-

- лями. Эти участки находятся в ведении отдельных землепользователей или их объединений. Хозяйство в пределах зоны не должно вступать в противоречие с природоохранными интересами парка, то есть агроэкосистемы зоны должны функционировать на основе принципов экологической безвредности и гармоничного агроландшафта.

Первые две зоны формируют экологическое ядро территории природного парка. Для степной зоны его площадь должна составлять не менее 30 % площади ООПТ [7, с. 112].

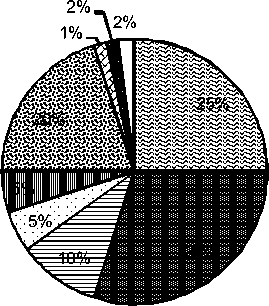

Территориальная организация парков не имеет общей модели и в каждом конкретном случае основывается на концепции и специфике природного содержания. Тем не менее для решения взаимосвязанных, но противоречивых задач, отражающих специфику природного парка, желательно, чтобы соотношение площадей зон приближалось к следующему: заповедные зоны (заповедные ядра) должны составлять не менее 10–30 % территории, зоны регулируемой рекреации – 40–80 %, зоны, связанные с обслуживанием посетителей, – 10–20 % и агроландшафты – до 30 % [8, с. 28]. Количество, конфигурация, площади и режимы функциональных зон определяются в каждом случае в соответствии с ландшафтно-экологической спецификой и концепцией охраняемой территории (см. рис. 1, 2).

Зонирование должно отражать общую направленность деятельности парка и обеспечивать стабильное состояние его геосистем. Особенности охраны и использования ресурсов функциональных зон могут регулироваться постоянными или временными режимными ограничениями, что обеспечит гибкость и адаптивность управления. При разработке режимов природопользования и охраны природы, направленных на поддержание устойчивости и восстановление природных геосистем, учитывались следующие особенности: значимость природных геосистем (репрезентативность, уникальность, в том числе энде-мичность, реликтовость); приоритетная функциональная направленность в развитии экосистем природного парка; результаты оценки во времени и в пространстве степени и характера нарушенности природных, природно-антропогенных геосистем, биоразнообразия в процессе нерегламентированного природопользования; возможность восстановления и самовосстановления антропогенно преобразованных геосистем, экосистем и сообществ (экологическая реставрация).

a Заповедная

-

■ Особой охраны

aЭколого познавательного туризма a Историко-культурная

Рекреационная иАгрохозяйственная

-

□ Обслуживания посетителей

-

■ Административно-хозяйственная

a Селитебная

Рис. 1. Соотношение площадей функциональных зон ГУ ПП «Донской», % *

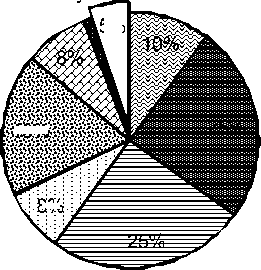

1%

18%

8%

5%

aЗаповедная

8Особой охраны aЭколого познавательного туризма

-

□ Историко-культурная

-

□ Агрохозяйственная

-

□ Обслуживания посетителей

-

■ Административно-хозяйственная

aСелитебная

Рис. 2. Соотношение площадей функциональных зон ГУ ПП «Щербаковский», % *

При формировании управляемых ландшафтов принятие решений и разработка мероприятий по оптимизации природопользования опирается на изучение ландшафтной структуры и анализ современного состояния природно-антропогенных геосистем. Информационная база сформирована на основе данных, полученных в ходе экспедиционных исследований территории парков, дешифрирования крупномасштабных космоснимков и анализа фондовых материалов.

В результате подобных исследований было установлено, что на территории парков «Донской» и «Щербаковский» преобладают слабоиз-мененные зональные геосистемы (40–50 % от всей площади парков) сухих степей в плакорных условиях и нагорно-байрачных дубрав. На определенных участках территории имеют место негативные процессы, вызванные хозяйственной деятельностью (водная и ветровая эрозия, деградация пастбищ, развевание песков, растущая овражная сеть и т. д.). Участки с измененными и нарушенными геосистемами составляют примерно 10–15 % от площади, расположены преимущественно в пределах агрохозяйственных зон парков и нуждаются в проведении комплекса мероприятий по оптимизации природопользования [9, с. 18].

Анализ ландшафтной структуры рассматриваемых территорий и их общего состояния позволил сформировать систему режимов (запретительных, ограничительных и поощрительных), обеспечивающих сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, поддержание естественной структуры ландшафтов парка, повышение их средообразующих функций при условии рекреационного и других видов использования.

Особенности охраны и использования ресурсов функциональных зон могут регулироваться постоянными или временными режимными ограничениями, что обеспечит гибкость и адаптивность управления [5]. Так, например, для заповедных ядер и зон особой охраны степных природных парков целесообразно введение режима полного заповедыва-ния на срок до 3 лет с момента организации ООПТ. Такой режим способствует запуску процессов саморегуляции и самоподдержа-ния естественных геосистем и обеспечивает эффективное функционирование всего природного парка в дальнейшем. Адаптивность управления, например, предполагает возможность ведения эколого-ориентированного сельского хозяйства не только на территории агрохозяйственной зоны парка, но и в зонах рекреации и экологического туризма, и даже в пределах особо охраняемой зоны. А в зонах рекреации и размещения историко-культурных объектов приоритетными являются режимы природопользования, связанные с традиционными видами деятельности и исторически сложившимся бытом коренного населения. Так как это повышает аттрактив-ность природного парка за счет возможности развития таких направлений рекреации, как сельский туризм, одновременно способствуя задачам сохранения ландшафтного и биологического разнообразия.

Таким образом, выделение на территории ООПТ системы зонирования тесно взаимосвязано с процессами ее функционирования и управления [9]: нормированием антропогенного воздействия на геосистемы; мероприятиями по увеличению эффективности природопользования и перспективными планами развития природоохранной структуры; научной работой и мониторинговыми исследованиями; реализацией функций, предписанных статусом; осуществлением основных видов деятельности.

Система зонирования территории определяет режимы природопользования в пределах парков, что обеспечивает рациональное использование ресурсов и повышает эко- логическую ценность, определяет экологическую стабильность и саморегуляцию, а также отвечает критериям формирования культурных ландшафтов.