Особенности редукции жевательного аппарата у жителей г. Пензы и Пензенской области

Автор: Калмин О.В., Маланьин И.В., Зюлькина Л.А., Иванов П.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

целью работы явилось изучение региональных особенностей редукции жевательного аппарата у жителей г. Пензы и Пензенской области. Объектом исследования послужили 116 женщин и 98 мужчин в возрасте от 21 до 36 лет. В результате проведенного исследования установлена степень мезио-дистальной редукции моляров и резцов с учетом пола, проведена оценка индексных показателей редукции зубов

Аномалия, жевательный аппарат, одонтометрия, редукция, филогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/14917085

IDR: 14917085

Текст научной статьи Особенности редукции жевательного аппарата у жителей г. Пензы и Пензенской области

1 Введение. Аномалии и деформации зубочелюстной системы являются причиной нарушения пропорций лица, приводят к формированию стойких анатомических и функциональных нарушений органов многих систем организма [1, 2, 3]. Периодически проводимые исследования показывают отсутствие тенденции к снижению их частоты [4, 5].

Одной из причин развития зубочелюстных аномалий является влияние филогенетических факторов, в частности, редукция жевательного аппарата [5, 6, 7]. В ходе эволюции отдельные части функциональной системы должны изменяться совместно. Когда же элементы зубочелюстной системы редуцируются с различной скоростью, это приводит к формированию различных аномалий вследствие несоответствия числа и величины зубов размерам челюстей. Более интенсивная по сравнению с зубами редукция альвеолярных отростков создает неблагоприятные условия для прорезывания зубов. При этом довольно часто возникает ретенция.

По литературным данным, наиболее часто ре-тенируются нижние третьи моляры (38,2%), верхние клыки (22,9%), верхние третьи моляры (12,2%) [5]. Без всякого сомнения, это связано с дефицитом места в зубном ряду, т.к. альвеолярные отростки в процессе филогенеза редуцируются интенсивнее, чем зубы. Для нижних третьих моляров затруднение для прорезывания создает близкое расположение к ним ветви нижней челюсти. Верхние клыки являются крайними зубами в челюстных костях, с медиальной стороны препятствием для их прорезывания является межчелюстная (резцовая) кость. К тому же они прорезываются между уже прорезавшимися зубами: вторыми резцами и первыми премолярами. Недостаточно интенсивный аппозиционный рост на фоне редукции верхней челюсти определяет ретенцию верхних третьих моляров. Кроме того, что ретени-рованные зубы запаздывают с прорезыванием (иногда и вообще остаются в альвеолярных отростках), в дальнейшем они часто прорезываются в неправильном направлении. Наиболее часто это встречается у клыков [5].

Редукция зубов связана с эволюцией их структурных особенностей – изменяются размеры зубов, количество и форма бугорков, рельеф жевательной поверхности.

В процессе исторического развития происходило изменение структуры пищи, что приводило к «ленно-сти» жевательного аппарата. Наиболее существен-

ным фактором, обусловившим наиболее позднюю волну преобразования зубной системы человека, следует признать быстрое распространение кариеса. Некоторые исследователи показали, что кариес чаще поражает индивидуумов, имеющих зубы относительно крупного размера и высокодифференцированную структуру зубов [5]. Вероятно быстрое уменьшение размеров и упрощение структуры зубов можно рассматривать как защитную реакцию по отношению к кариесу.

Необходимо отметить, что методы диагностики основываются на сравнении зубочелюстных аномалий с нормой. Норма же должна быть определена, как показали работы антропологов, для каждого региона, т.к. этнические и региональные особенности строения зубочелюстной системы имеют прямое отношение к вопросам изучения причин развития зубочелюстных аномалий. Подобных исследований на территории Пензенского региона до сих пор не проводилось.

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы явилось изучение региональных особенностей редукции жевательного аппарата у жителей г. Пензы и Пензенской области.

Методы. Объектом исследования послужили 214 жителей г. Пензы и Пензенской области в возрасте от 21 до 36 лет, из них женщин – 116 человек (54,2%), мужчин – 98 человек (45,8%).

У всех обследуемых проводилось снятие оттисков с последующим изготовлением гипсовых моделей верхней и нижней челюстей. При одонтометриче-ских исследованиях гипсовых моделей применялась методика измерительных приемов, предложенная А.А. Зубовым [6]. Измеряли мезио-дистальный, вестибуло-лингвальный диаметры коронок, вычисляли модуль, массивность и индекс коронок.

Также в исследованиях определяли интердентальные индексы: межрезцовый индекс (вычисляется для верхних резцов и дает представление об относительном уровне редукции латерального резца, а, следовательно, об общем уровне редукции в челюсти), степ-индексы (группа индексов, введенная в практику Сельмер-Ольсеном и имеющая в основе сравнение премоляров и моляров с самым стабильным зубом челюсти – первым моляром) [6]. Наличие адентии зубов определялось по данным рентгенограмм.

Для определения признаков редукции зубочелюстной системы проведено внутригрупповое сравнение массивности моляров в каждом квадранте верхней и нижней челюстей и сравнение размеров медиального и латерального резцов верхней челюсти. Исходя из теории, выдвинутой и разработанной Батлером и

Дальбергом, структура зубов определяется генным контролем, который действует частично на всю зубную систему, частично на отдельные группы зубов, образуя отдельные морфогенетические поля. Внутри группы зубов имеется область наиболее интенсивного действия гена, где признак получает наибольшее выражение; это называется полюсом морфогенетического поля. Находящиеся в этой области зубы называют ключевыми зубами. Они, как правило, имеют устойчивую структуру и значительно меньше подвержены редукции, чем зубы, находящиеся на периферии и именуемые вариабельными зубами. Чаще полюс находится у медиальной границы каждого класса, хотя имеются исключения, например, нижние резцы. Этим объясняется наибольшая частота аден-тии латеральных резцов и третьих моляров.

Результаты обследования обработаны вариационно-статистическими методами.

Результаты. При исследовании установлено, что показатели массивности коронки моляров каждого квадранта верхней и нижней челюстей у мужчин и женщин изменяются от первого моляра к третьему соответственно схеме: М1 › М2 › М3, где М1 – массивность первого моляра, М2 – массивность второго моляра, М3 – массивность третьего моляра. Данная схема типична для лиц мужского и женского пола и подтверждает преобладание удельного веса первого моляра в ряду за счет редукции второго и третьего моляров (табл. 1).

При сравнительном анализе абсолютных и относительных размеров верхних резцов выявлено статистически достоверное преобладание сравниваемых показателей у медиальных резцов над аналогичными показателями латеральных резцов (табл. 2).

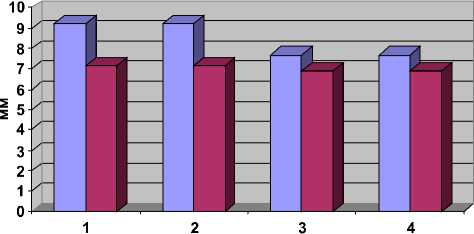

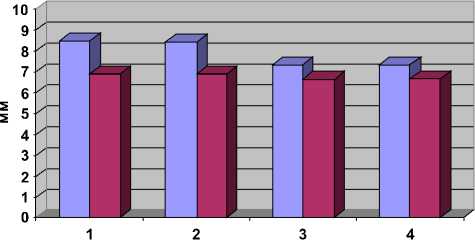

У женщин ширина медиального резца превышает ширину латерального на 18,8% справа и на 18,3% слева. Толщина медиального резца больше толщины латерального на 9,4% справа и на 9,0% слева. Различия в массивности коронок между медиальным резцом и латеральным составляют 26,1% справа и 25,9% слева с преобладанием медиального. У мужчин ширина медиального резца больше латерального на 22,4% справа и на 22,5% слева. Толщина медиального резца превышает толщину латерального на 10,3% справа и слева. Массивность коронки медиального резца превышает таковую латерального на 30,5% справа и 30,6% слева (рис. 1, 2).

По результатам оценки межрезцового индекса установлено, что у женщин данный показатель на 3,73% выше, чем у мужчин (81,37±0,59 и 77,64±0,53, соответственно).

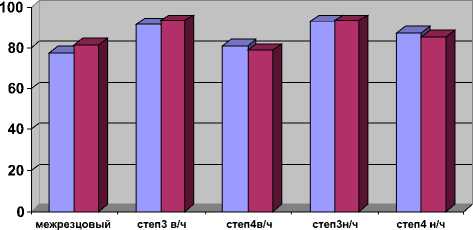

Результаты оценки степ-индексов показали, что более высокое значение четвертого степ-индекса характерно для нижней челюсти как у мужчин, так и у женщин (р‹0,05) (рис. 3). Следовательно, можно говорить о преобладании процессов редукции третьих моляров на верхней челюсти. Различия в величине

Таблица 1

Массивность моляров верхней и нижней челюстей

|

Первый моляр |

Второй моляр |

Третий моляр |

Р |

||

|

M ± m |

M ± m |

M ± m |

М2/М1 |

М3/М2 |

Мужчины

|

Верхняя челюсть справа |

130,61± 1,07 |

115,19 ±1,29 |

87,92 ± 2,26 |

р‹0,01 |

р‹0,01 |

|

Верхняя челюсть слева |

129,68±0,94 |

116,44±1,31 |

87,04± 3,32 |

р‹0,01 |

р‹0,01 |

|

Нижняя челюсть справа |

121,01±1,11 |

108,49±1,04 |

97,08±1,20 |

р‹0,01 |

р‹0,01 |

|

Нижняя челюсть слева |

122,03±1,23 |

106,85±1,13 |

98,29±1,94 |

р‹0,01 |

р‹0,01 |

|

Женщины |

|||||

|

Верхняя челюсть справа |

117,59±0,86 |

106,55±0,92 |

73,37±2,07 |

р‹0,01 |

р‹0,01 |

|

Верхняя челюсть слева |

117,19±0,79 |

106,12±0,90 |

74,47±3,37 |

р‹0,01 |

р‹0,01 |

|

Нижняя челюсть справа |

114,50±0,79 |

106,15±1,02 |

96,31±2,1 |

р‹0,01 |

р‹0,01 |

|

Нижняя челюсть слева |

116,79±0,88 |

106,01±0,90 |

93,42±2,62 |

р‹0,01 |

р‹0,01 |

Таблица 2

Одонтометрические показатели медиального и латерального резцов

|

показатели |

Медиальный резец |

Латеральный резец |

Р |

||

|

M± m справа |

M ± m слева |

M± m справа |

M ± m слева |

||

|

Мужчины |

|||||

|

Ширина коронки (мм) |

9,23±0,05 |

9,22±0,05 |

7,16±0,05 |

7,15±0,05 |

р‹0,01 |

|

Толщина коронки (мм) |

7,69±0,05 |

7,69±0,05 |

6,90±0,04 |

6,90±0,04 |

р‹0,01 |

|

Массивность |

71,11±0,69 |

71,07±0,69 |

49,42±0,47 |

49,34±0,47 |

р‹0,01 |

|

Женщины |

|||||

|

Ширина коронки (мм) |

8,48±0,04 |

8,46±0,04 |

6,89±0,05 |

6,91±0,05 |

р‹0,01 |

|

Толщина коронки (мм) |

7,34±0,04 |

7,33±0,04 |

6,65±0,04 |

6,67±0,04 |

р‹0,01 |

|

Массивность коронки |

62,24±0,46 |

62,13±0,48 |

45,98±0,54 |

45,98±0,54 |

р‹0,01 |

□ медиальный резец ^латеральный резец

Рис. 1. Одонтометрические показатели медиального и латерального резцов у мужчин (1 – ширина коронки справа, 2 – ширина коронки слева, 3 – толщина коронки справа, 4 – толщина коронки слева)

□ медиальный резец ■ латеральный резец

Рис. 2. Одонтометрические показатели медиального и латерального резцов у женщин (1 – ширина коронки справа, 2 – ширина коронки слева, 3 – толщина коронки справа, 4 – толщина коронки слева)

третьего степ-индекса верхней и нижней челюстей недостоверны в обеих группах (табл. 3).

Показатели степ-индексов

|

показатели |

мужчины |

женщины |

|

3 степ в/ч |

91,53±0,54 |

93,13±0,36 |

|

4 степ в/ч |

81,05±1,04 |

78,88±1,09 |

|

3 степ н/ч |

92,94±0,36 |

93,12±0,36 |

|

4 степ н/ч |

87,05±0,93 |

85,29±1,63 |

Статистически достоверных половых различий по данным показателям не выявлено (р›0,05).

Аномальное расположение клыка в зубной дуге у мужчин встречалось в 20,4% случаев, что превышает данный показатель у женщин – 13,8% случаев. В структуре проявления данного признака у мужчин отмечено его преобладание на нижней челюсти, в то время как у женщин данная аномалия чаще встречается на верхней челюсти (табл. 4).

Адентия латерального резца верхней челюсти в 2,1 раза чаще встречалась у женщин (4,3% и 2,04% у женщин и мужчин, соответственно) (табл. 5).

Обсуждение. Результаты исследования массивности моляров у жителей г. Пензы и Пензенской области показали уменьшение массивности от первого моляра к третьему как на верхней, так и на нижней челюсти у лиц обоего пола, что совпадает с данны-

Таблица 3

индекс _______________________________

□ мужчины □женщины

Рис. 3. Интердентальные индексы жителей г. Пензы и Пензенской области

ми, полученными Т.Д. Дмитриенко [9] при исследовании жителей г. Волгограда [9], О.М. Мальсаговым при исследовании жителей г. Назрани, г. Элисты и г. Орла [10], данными А.А. Зубова [6].

По нашим данным, величина межрезцового индекса у женщин (81,37±0,59) незначительно превышает аналогичный показатель у мужчин (77,64±0,53). По данным Т.Д. Дмитриенко [9] и О.М. Мальсагова [10], различия в величине межрезцового индекса у мужчин и женщин недостоверны, а по данным А.А. Зубова [6], он выше у мужчин (табл. 6).

Изучение показателей третьего степ-индекса у жителей г. Пензы и Пензенской области показали отсутствие полового диморфизма по данному признаку, что совпадает с данными О.М. Мальсагова (2005),

Таблица 4

Распределение признака аномального расположения клыка

|

всего |

Верхняя челюсть |

Нижняя челюсть |

||||

|

абсолют. |

% |

абсолют. |

% |

абсолют. |

% |

|

|

Мужчины |

20 |

20,4 |

3 |

3,1 |

17 |

17,3 |

|

Женщины |

16 |

13,8 |

10 |

8,6 |

6 |

5,2 |

Таблица 5

Распределение признака адентии латерального резца верхней челюсти

|

мужчины |

женщины |

||

|

Абсолютный показатель |

% |

Абсолютный показатель |

% |

|

2 |

2,04 |

5 |

4,3 |

Величина межрезцового индекса у жителей разных регионов

Таблица 6

В результате исследования установлено, что более высокое значение четвертого степ-индекса у жителей Пензенского региона характерно для нижней челюсти как у мужчин, так и у женщин (р‹0,05). В большинстве работ по одонтометрии отсутствуют данные об абсолютных и относительных размерах третьих моляров. По данным А.А. Зубова [6], межгрупповые вариации четвертого степ-индекса неопределенны.

Заключение.

положения клыка в зубной дуге вследствие недостатка места в зубном ряду чаще встречается у мужчин.

Список литературы Особенности редукции жевательного аппарата у жителей г. Пензы и Пензенской области

- Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика, виды зубоче-люстных аномалий. М.: ООО «Ортодент-Инфо», 1999. 271 с.

- хорошилкина Ф.я. Руководство по ортодонтии. М.: Медицина, 1999. 798 с.

- хорошилкина Ф.я., Персин л.С. Ортодонтия. лечение зубочелюстно-лицевых аномалий современными ортодон-тическими аппаратами. Клинические и технические этапы их изготовления. Кн. 1. Аномалии зубов и зубных рядов. М.: ООО Ортодент-Инфо, 1999. 211 с.

- Горелик Е.В., Дмитриенко С.В., Измайлова Т.И., Кра-юшкин А.И. Особенности краниофасциального комплекса в различные возрастные периоды//Морфология. 2006. № 4. С. 39.

- Дистель В.А., Семенюк В.М., Сунцов В.Г. Ортодонтия. Омск, 1991. 68 с.

- Зубов А.А. Одонтология. М., 1968. 197 с.

- Карпов А.Н. Предупреждение и устранение зубочелюстно-лицевых аномалий: Учебное пособие. Самара, 2003. 194 с.

- Дмитриенко Т.Д. Половой диморфизм постоянных зубов человека: Автореф. дис.... канд. мед. наук. Волгоград,1999. 18 с.

- Мальсагов О.М. Половой детерминизм и одонтометри-ческий анализ зубов: Дис..канд. мед. наук. М., 2005. 156 с.