Особенности рельефа и ландшафтной структуры государственного заповедника "Столбы"

Автор: Валокитин И.М., Ананьева Т.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рельеф территории заповедника «Стол-бы» имеет четкое ярусное строение, харак-терное для областей, испытывающих дли-тельное прерывистое воздымание. В истории его развития такие циклы эрозионно-тектонического расчленения и последующего выравнивания проявлялись неоднократно, что получило отражение в ступенчатом или ярус-ном строении междуречий Маны, Базаихи. На данной территории выделяют структурно-денудационный, денудационный и аккумуля-тивный типы рельефа. Широко распростра-нены останцы выветривания, поверхности выравнивания, эрозионно-денудационные скло-ны, эрозионные склоны, денудационные склоны гор, а также карстовые формы рельефа: ка-ры, воронки, пещеры. Территория ООПТ нахо-дится в пределах бореально-континен-тального горно-таежного комплекса; разли-чают следующие природные ландшафты: та-ежный низкогорный структурно-денуда-ционный, таежный низкогорный эрозионно-денудационный, аккумулятивно-аллювиальный. На территории заповедника можно выделить две генетические категории склонов - пер-вичные и собственно денудационные (вторич-ные). Первичные склоны формируются на останцах сиенитовых скал, имеют, как прави-ло, достаточно крутые углы наклона, обнаже-ны, перемещение материала по ним происхо-дит под действием силы тяжести. Собствен-но денудационные (вторичные) склоны возни-кают за счет первичного склона, имеющего углы наклона 15-30 и менее градусов. При сравнении схемы зон распространения чет-вертичных образований на территории госу-дарственного заповедника «Столбы» и карты загрязнения растительности заповедника атмосферными поллютантами (в % от жиз-неспособности лишайников) было отмечено, что нагрузка 0-40 % от жизнеспособности лишайников приурочена к зоне распростране-ния делювиальных отложений и совпадает с границами территории распространения де-нудационного рельефа, на зону коллювиальных и делювиальных отложений приходится нагрузка в интервале 60-100 % от жизнеспо-собности лишайников.

Четвертичные отложе-ния, рельеф, геоморфология, заповедник "столбы"

Короткий адрес: https://sciup.org/140224170

IDR: 140224170 | УДК: 502.62

Текст научной статьи Особенности рельефа и ландшафтной структуры государственного заповедника "Столбы"

Введение. В формировании территории заповедника «Столбы» принимают участие разнообразные факторы: тектоника, процессы склоновой денудации, структурно-литологические особенности субстрата, эрозия и аккумуляция.

Рельеф территории низкогорный с преобладающими абсолютными высотами 600–800 м, расчлененный с относительными превышениями 300–400 м. Наиболее крупные водотоки – реки Мана, Базаиха с притоками – относятся к системе р. Енисей.

Цель исследования: изучить особенности рельефа и ландшафтной структуры государственного заповедника «Столбы».

Задачи исследования :

-

• охарактеризовать рельеф и природные ландшафты заповедника;

-

• выявить особенности распространения четвертичных образований на территории государственного заповедника «Столбы»;

-

• определить взаимосвязь между распространением четвертичных отложений и загрязнением растительности заповедника атмосферными поллютантами (в % от жизнеспособности лишайников).

Материалы и методы исследования. Был проведен анализ фондовых и литературных источников; материалов, полученных авторами в ходе полевых ландшафтных исследований в течение 2014–2016 гг. в туристско-экскурсионном районе и буферной зоне заповедника. В результате была составлена схема зон распространения четвертичных образований на территории государственного заповедника «Столбы», масштаб 1:100 000.

Результаты исследований. Выделяют следующие генетические типы рельефа: структурноденудационный, денудационный и аккумулятивный [1].

Для территории заповедника характерен рельеф, образовавшийся в результате препари-ровки интрузивных тел, представленный изо-метричными, с выпуклой вершиной монаднока-ми с абс. отметками 700–850 м, ограниченными структурно-денудационными уступами. Для большинства интрузивных массивов характерна мягкая всхолмленность, широкое распространение курумов, наличие останцов выветривания: грив, гряд, столбов, сложенных устойчивыми, по отношению к агентам выветривания, породами.

Водораздельные пространства массива довольно узкие, грядовые и задернованные. На их поверхности без определенного порядка располагаются отдельные вершины, достигающие абсолютной высоты 864 и 876 м, столбообразные останцы высотой до 15–20 м. Эта область изрезана сетью речных долин, глубоко врезанных в коренные породы. Форма большинства интрузивных тел эллипсовидная, вытянутая в северо-восточном направлении. Участки, сложенные сиенит-порфирами и трахит-порфирами, характеризуются ступенчатостью склонов, что обусловлено большой стойкостью пород по отношению к выветриванию.

В зависимости от рельефообразующих факторов выделяются следующие типы денудационного рельефа: поверхности выравнивания, эрозионно-денудационные склоны, эрозионные склоны, денудационные склоны гор. Циклы эрозионно-тектонического расчленения и последующего выравнивания проявлялись неоднократно, что получило отражение в ступенчатом, или ярусном строении междуречий Енисея, Маны и Базаихи [2].

-

• Поверхности выравнивания, созданные процессами комплексной денудации. Главной особенностью рельефа данной территории является ярусный характер междуречий. Под ярусностью подразумевается ступенчатость рельефа, выработанная в результате циклического развития территории – чередования эпох эрозионного расчленения и денудационного выравнивания, которое происходило на фоне общих тектонических поднятий, имеющих прерывистый или колебательный характер. В итоге каждого геоморфологического цикла, обусловленного оживлением, а затем спадом напряженности тектонических процессов, происходило частичное разрушение старого и формирование нового яруса рельефа, приспособленного к относительно более низкому общему базису эрозии. Циклы эрозионно-тектонического расчленения и последующего выравнивания проявлялись неоднократно, что получило отражение в ступенчатом, или ярусном строении междуречий Маны и Базаихи.

-

• Эрозионно-денудационный рельеф, созданный эрозией и существенно переработанный склоновыми процессами, представлен пологими и средней крутизны (до 20 ° ) горными

склонами. Рельеф, сформированный в результате активной эрозии и денудации в четвертичную эпоху, отличается интенсивным проявлением денудационных процессов: образованием осыпей и оползней, плоскостного гравитационного сноса элювиального и делювиального чехла с поверхностей склона. Склоновые отложения представлены несортированным суглинисто-щебнистоглыбовым материалом.

-

• Рельеф, созданный глубинной и боковой эрозией рек , представлен эрозионными склонами речных долин. Склоны долин, как правило, крутые и обрывистые прямолинейного профиля крутизной 25-35 ° . Обрывистые и очень крутые обвально-осыпные склоны с многочисленными выходами коренных пород наблюдаются по долинам рек Базаиха, Мана.

-

• Денудационный рельеф, созданный комплексом гравитационных склоновых процессов, представлен пологими и средней крутизны склонами водоразделов низкогорья с абсолютными отметками 600–850 м. Крутизна этих склонов колеблется в пределах 5-15 ° , форма слабовогнутая, поверхность их задернована с отдельными денудационными останцами. Склоны покрыты четвертичными делювиальными и со-лифлюкционными отложениями. Рельеф, созданный плоскостным смывом , представлен пологими склонами и слабо расчлененными поверхностями водоразделов холмогорья с абсолютными отметками 450–600 м. Крутизна этих склонов колеблется в пределах 5-10 ° , форма слабовогнутая, поверхность их задернована.

Аккумулятивный рельеф в значительной степени развит в горной части. Создан он комплексной и речной аккумуляцией.

-

• Рельеф, созданный комплексной аккумуляцией делювиально-пролювиальных шлейфов и речных долин, представлен остатками древних долин, сохранившихся в верховьях современной глубоко врезанной гидросети. Особенностью древних долин является то обстоятельство, что их плоские днища располагаются на абсолютных отметках, колеблющихся от 600 до 640 м. Узкие каньонообразные врезы современных долин в верховьях неожиданно расширяются, превращаясь в широкие подвешенные балки с пологими склонами и мягкими очертаниями междуречий. К примерам такого рельефа можно

привести долины рек Калтат, Намурт и их притоков.

-

• Рельеф, созданный процессами русловой и внутридолинной аккумуляции , развит по границам заповедника – рекам Базаиха, Б. Слизне-ва. Поверхности речной аккумуляции представлены руслом и поймой речных долин. Реки центральной части заповедника, в основном, глубоко врезаны, морфология их долин в значительной мере контролируется строением геологического субстрата.

Карстовые формы рельефа развиты в поле развития карбонатных пород. Карстовые образования подразделяются на две основные возрастные генерации: современный открытый, древний погребенный карст. Современный открытый карст представлен карами, воронками разного типа, нишами и пещерами. Формы открытого карста наблюдаются на элементах рельефа разного возраста, тяготея к участкам с небольшими уклонами местности. Заповедник расположен в карстовом районе Приенисейской складчато-блоковой зоны, входящей в состав карстовой области Восточного Саяна. Северная часть «Столбов» в бассейне рек Б. Слизнева, Быковая, Роева и Лалетина и прилегающая к ней охранная зона образуют Столбовский карстовый массив, площадь которого составляет около 17 км2. К карстующимся породам участка относятся известняки торгашинской (€ 1 tr) и ов-сянковской (Vov) свит. В целом сведения о кар-стопроявлениях на территории Столбовского участка в пределах заповедника не систематизированы и носят фрагментарный характер. Карстовые явления на участке представлены пещерными внутренними и поверхностными карстовыми формами, такими как провальные воронки, карстовые колодцы, карстовые останцы (голый карст). Карстовые (известковые) останцы в виде причудливых скал можно видеть в долинах ручьев Колокольня, Большой Индей, Намурт и рек Мана, Базаиха и Большая Слизне-ва. Кроме того, с карстовыми процессами связано полное или частичное поглощение поверхностного стока, приводящее к образованию суходолов. Широкое распространение на территории заповедника отложений, содержащих известняки, доломиты и мергели, указывает на возможность наличия других карстовых объектов и требует специальных исследований [3].

Заповедник «Столбы» расположен в пределах бореально-континентального горно-таежного комплекса, в Восточно-Саянской горной провинции. С учетом высотной поясности, макрорельефа, характера почв и растительности выделены следующие природные ландшафты: таежный низкогорный структурно-денудационный, таежный низкогорный эрозионно-денудационный, аккумулятивно-аллювиальный.

-

• Таежный низкогорный структурноденудационный ландшафт представлен расчлененным низкогорным рельефом с выходами скалистых останцов. Абсолютные отметки поверхности составляют 500–700 м. Вертикальная расчлененность рельефа – 150–300 м. Вершины и склоны покрыты крупноглыбовыми образованиями (курумами). Леса горно-таежные, елово-пихтово-сосновые, смешанные вторичные с березой, лиственницей. Почвы горнотаежные, лесные, дерново-подзолистые, перегнойные, подстилаемые глыбово-щебнистодресвяными, щебнисто-суглинистыми отложениями. Четвертичные образования представлены элювиальными, десерпционными, делювиальными и коллювиальными, делювиальными и солифлюк-ционными отложениями мощностью менее 4 м.

-

• Таежный низкогорный эрозионноденудационный ландшафт характеризуется денудационными поверхностями выравнивания, созданными комплексной денудацией, с крутыми, обрывистыми и средней крутизны эрозионными склонами, созданными эрозией рек и временными потоками. Рельеф образован на карбонатно-терригенно-сланцевых рифей-кембрий-ских отложениях, прорванных интрузивными и субвулканическими образованиями. Сглаженные водоразделы с выходами останцовых скал имеют абсолютные отметки 500–800 м. Вертикальная расчлененность рельефа – 200–300 м. В поле развития хорошо размываемых карбонатных пород фиксируются карстовые формы рельефа. Леса горно-таежные, елово-пихтовые и сосново-березовые кустарниково-разнотравные. Почвы горно-таежные, лесные, дерновоподзолистые, перегнойные.

-

• Аккумулятивно-аллювиальный ландшафт развит по основным рекам заповедника. Создан комплексной, русловой и внутридолинной аккумуляцией, представлен поверхностями аллювиальных террас. Иногда в руслах рек отмечаются

острова, отмели, шиверы. Леса елово-пихтовоберезовые, с кедром, увлажненные, в комплексе с кочкарными лугами на торфянистоглеевых, перегнойно-глеевых, лугово-лесных почвах.

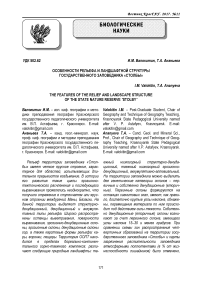

Нами была создана схема зон распространения четвертичных образований на территории государственного заповедника «Столбы» (рис. 1).

Основными источниками информации для выявления данных зон стали:

-

1) фондовые и литературные источники;

-

2) материалы полевых ландшафтных исследований, полученные авторами в течение 2014–

2016 гг. в результате посещения туристско-экскурсионного района и буферной зоны заповедника;

-

3) тематические отраслевые карты (геоморфологическая, геологическая карты листа N-46-IX, масштаб 1:200 000) .

В результате обобщения фондовых и литературных источников, наложения серии тематических отраслевых карт и обработки материалов собственных полевых ландшафтных исследований была создана карта-схема распространения четвертичных образований на территории государственного заповедника «Столбы».

Рис. 1. Зоны распространения четвертичных образований на территории государственного заповедника «Столбы»

Наши исследования, проводимые в течение 2014–2016 гг., позволили выделить на изучаемой территории две генетических категории склонов – первичные и собственно денудационные (вторичные).

Первичные склоны формируются на останцах сиенитовых скал («столбах»), являющихся частью интрузии, входящей в столбовский сие-нит-граносиенитовый комплекс (ξО3st) [4]. Склоны имеют, как правило, достаточно крутые углы наклона (более 30°), превышающие угол естественного откоса. Склоны данного типа обнаже- ны и относятся либо к обвальным, либо к осыпным; перемещение материала по ним происходит под действием силы тяжести. У подножия склонов формируются шлейфы и небольшие конусы выноса, представленные коллювием.

В зависимости от характера гравитационного сноса нами был выделен коллювий обрушения – дерупций и коллювий осыпания – десерпций, наиболее ярко выраженный в районе Центральных Столбов. Отличие этих двух типов отложений проявляется в характере и степени сортировки обломочного материала, участвую- щего в их сложении. В десерпции наблюдается процесс относительной сортировки материала – от мелкообломочного (песок, щебень, дресва) в вершине шлейфов до грубообломочного у основания – скальные сиенитовые глыбы, достигающие в ряде случаев высоты 5–7 метров.

Собственно денудационные (вторичные) склоны возникают за счет первичного склона, имеющего углы наклона 15–30 и менее градусов. Эти склоны формируются как на скальных сиенитовых останцах, так и на выходах осадочных толщ бахтинской (RF 3 bh), тюбильской (Vtb), унгутской (€ 1 un) свит, участвующих в строении рассматриваемой территории [4].

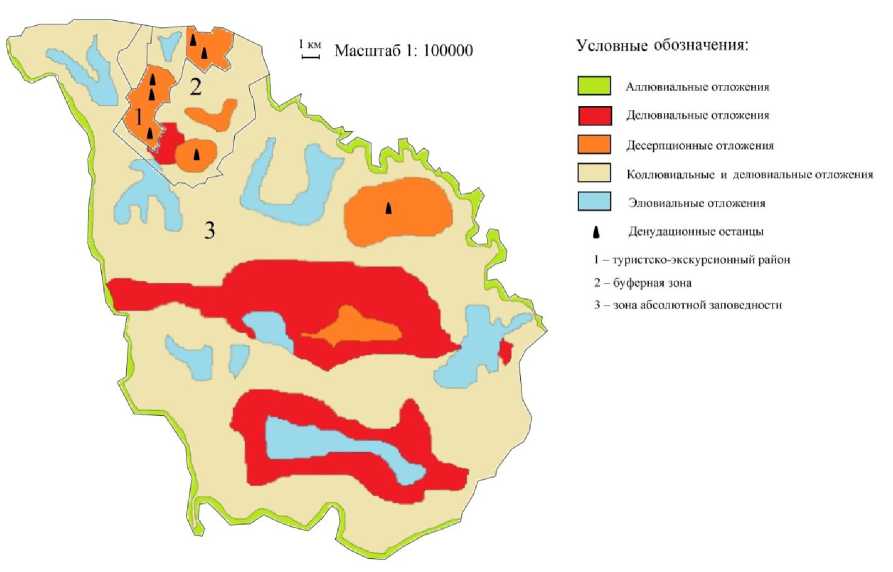

Нами была предпринята попытка выявления взаимосвязи между распространением четвертичных отложений и загрязнением растительности заповедника атмосферными поллютантами (в % от жизнеспособности лишайников). Отличительной особенностью лишайников является их высокая чувствительность к состоянию атмосферного воздуха. В силу того, что лишайники представляют собой симбиотическую ассоциацию гриба и водорослей, любое воздействие, которое изменяет баланс взаимодействия меж- ду симбионтами, будет влиять на их жизнеспособность. Помимо этого, лишайники поглощают аэрозоли и газы всей поверхностью талломов, что также повышает их чувствительность к загрязнению, а периодически происходящая дегидратация талломов, позволяющая переживать лишайникам периоды засухи, приводит к росту концентрации загрязняющих веществ в талломах до высоких уровней [5]. Под воздействием токсичных веществ (диоксид серы, оксиды азота, тяжелые металлы, озон, органические оксиданты и др.) происходят изменения биохимического состава, физиологических процессов, анатомических и морфологических признаков, структуры популяций, видового состава и структуры лишайниковых сообществ.

Нами был проведен сравнительный анализ особенностей распространения четвертичных отложений на территории заповедника «Столбы» и характера загрязнения растительности заповедника атмосферными поллютантами, представленной на схеме, составленной М.Г. Еруновой на основании исследований Р.А. Коловского и М.А. Бучельникова (рис. 2).

Рис. 2. Загрязнение растительности заповедника атмосферными поллютантами (в % от жизнеспособности лишайников) [6]

На территории заповедника выделяется ряд аномальных участков, особенно стоит выделить пригородную часть заповедника и район Кай-дынского хребта. Сравнивая вышеуказанные карты можно заметить, что нагрузка 0–40 % от жизнеспособности лишайников приурочена к зоне распространения делювиальных отложений и совпадает с границами территории распространения денудационного рельефа, на зону коллювиальных и делювиальных отложений приходится нагрузка в интервале 60–100 % от жизнеспособности лишайников. Отмечается, что уровень нагрузки атмосферных поллютантов на наземную часть экосистемы находится в интервале 20–40 % от жизнеспособности лишайников. Это обусловлено существенным (до 500– 600 м) превышением его территории над городом и благоприятной розой ветров [6].

Выводы. Территория заповедника «Столбы» отличается исключительным геологическим разнообразием территории, и ряд геологических объектов, например, денудационные останцы, требуют особой охраны.

Продолжение изучения четвертичных отложений и рельефа, охрана объектов, как основы существующих природных ландшафтов, изучение экологической ситуации позволят не только более детально изучить уникальную природу территории, но и наиболее эффективно предохранять ее от антропогенного воздействия.

Список литературы Особенности рельефа и ландшафтной структуры государственного заповедника "Столбы"

- Геологическое строение окрестностей г. Красноярска: метод. указания к общегеологической практике студентов/сост. Р.А. Цыркин, С.А. Ананьев, Л.В. Глухова. -Красноярск, 1991.

- Терлеев А.А., Токарев Д.А. Калтатская и торгашинская свиты нижнего кембрия (р. Базаиха, Восточный Саян)//Проблемы стратиграфии и региональной геологии Си-бири. -Новосибирск: Наука, 2006. -244 с.

- Михеев В.Е. Карст Приенисейской складчато-блоковой зоны. Столбовский карстовый участок/Краснояр. гос. заповедник «Столбы». -Красноярск, 1999. -167 с.

- Ананьева Т.А., Чеха В.П., Елин О.Ю. и др. Физическая география Красноярского края: учеб. пособие для вузов/под ред. Т.А. Ананьевой; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. -Красноярск, 2016. -296 с.

- Бязров Л.Г. Лишайники в экологическом мониторинге. -М.: Научный мир, 2002. -336 с.

- URL: http://stolby.torins.ru/main.php.