Особенности рентгенологической структуры пяточной кости при замещении ее дефектов методом чрескостного остеосинтеза

Автор: Дьячкова Г.В., Исмайлов Г.Р., Самусенко Д.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2004 года.

Бесплатный доступ

Изучены рентгенограммы 46 больных с дефектами пяточной кости до и после лечения методом чрескостного остеосинтеза. Рентгеноанатомические и рентгеноморфологические особенности различных отделов пяточной кости прослежены с использованием как описательной рентгенологии, так и путем компьютерного анализа на аппаратно-программном комплексе «ДИАМОРФ». Описаны характерные изменения структуры пяточной кости до лечения, особенности дистракционного регенерата при замещении дефектов, а также перестройка кости после окончания лечения.

Пяточная кость, дефекты, чрескостный остеосинтез, рентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120693

IDR: 142120693

Текст научной статьи Особенности рентгенологической структуры пяточной кости при замещении ее дефектов методом чрескостного остеосинтеза

Пяточная кость, образуя основу заднего отдела стопы, представляет собой сложное анатомическое образование с не менее сложными биомеханическими функциями. Тесные связи с костями предплюсны, образованные несколькими суставами, предполагают в норме их абсолютно правильное взаимодействие. Нормальные статико-динамические взаимоотношения создают определенную структуру губчатого вещества пяточной кости, формируя силовые линии, образованные главными системами костных трабекул (так называемые «аркады») [7, 12, 15]. Изменение анатомии пяточной кости в результате перелома или дефекта приводит к нарушению биомеханических взаимоотношений и сопровождается изменениями не только ее формы, но и костной структуры [1].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наблюдали 46 больных (47 стоп) с дефектами пяточной кости, возникшими в результате компрессионных переломов в 43 и перенесенного гематогенного остеомиелита - в 4 случаях. У 13 из них изменения структуры и функции были дополнительно усугублены проведением не-крсеквестрэктомий или других костно-резецирующих операций. В зависимости от величины укорочения стопы, снижения высоты внутренней лодыжки, а рентгенологически – от укорочения пяточной кости и снижения ее высоты в области задней суставной фасетки все пациенты были распределены на группы с краевым внесуставным, краевым внутрисуставным и субтотальным дефектом [4].

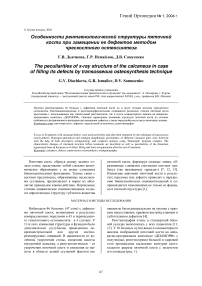

Рентгенография стопы в стандартной боковой укладке выполнялась у всех пациентов [11, 12]. У 16 больных путем ввода и компьютерного анализа изображений пяточной кости на аппаратно-программном комплексе «ДИАМОРФ» с полученных рентгенограмм больной и здоровой стоп производили выделение контуров сагиттального разреза пяточной кости с подсчетом его площади (рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. Оцифрованное изображение пяточных костей здоровой (слева) и поврежденной (справа) стоп у больного с краевым внесуставным дефектом пяточной кости. Серым цветом по контуру обведены границы пяточных костей и участок склероза в субталамической области (правый снимок)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении рентгенограмм до операции было выявлено, что компрессионный перелом приводил к патологической перестройке пяточной кости, которая сопровождалась в основном остеопорозом и остеосклерозом. В основе развития остеосклероза, в данном случае посттравматического, лежат процессы гиперрегенерации, которые в различных отделах пяточной кости происходили с различной интенсивностью. В зоне компрессии (субталамическая область, от t h a l a m u s - задняя суставная фасетка пяточной кости [16]) очаги склероза сливались между собой, образуя участок затемнения, различный по протяженности и форме. Кость в зоне компрессии становилась бесструктурной, однородной, по интенсивности теней превышающей интенсивность коркового слоя (рис. 2).

Рис. 2. Участок склероза в субталамической области и гипертрофированные костные трабекулы в виде линий остеосклероза, имитирующие силовые линии нагрузок у больного с краевым внутрисуставным дефектом пяточной кости

Площадь зоны склероза составила у двоих больных с краевым внесуставным дефектом 2,09±0,67 см2 (7,5% от площади самой пяточной кости). При этом площадь поврежденной пяточной кости составляла у них 27,8±1,3 см2 (90,8% от здоровой). У 11 больных с краевым внутрисуставным дефектом площадь зоны склероза составила 2,98±0,35 см2 (11,8% от площади пяточной кости), а площадь поврежденной пяточной кости - 25,21±0,95 см2 (87,6% от здоровой). У троих больных с субтотальными дефектами пяточной кости эти показатели составили 3,23±1,15 см2 (13,4% от площади пяточной кости) и 24,11±0,17 см2 (83,1% от площади здоровой пяточной кости). При этом была выявлена слабая обратная нелинейная зависимость между площадью участка склероза и величиной дефекта пяточной кости, проявлявшаяся в том, что чем меньше была относительная площадь поврежденной пяточной кости, тем больше была площадь участка склероза (рис. 3, коэффициент корреляции r = -0,21) [8, 9]. Также были установлены достоверные различия между площадью здоровой пяточной кости у мужчин (31,3±0,7 см2, n=9) и женщин (26,16±0,43 см2, n=7). Разница составила 16,4% (Р<0,05, использован W-критерий Вилкоксона для независимых выборок).

В области тела и бугра пяточной кости появлялись участки груботрабекулярной структуры губчатого вещества, которые образовывали линии затемнения, выделяющиеся на фоне остеопороза и располагающиеся в зонах наибольшей нагрузки на пяточную кость, формируя своеобразный рисунок. В переднем отделе они располагались сверху вниз, в области пяточного бугра или сверху вниз под небольшим углом, или образуя грубопетлистую сеть с бессистемным расположением отдельных утолщенных трабекул (рис. 2).

y = -16,427Ln(x) + 85,088

R2 = 0,0445

70 75 80 85 90 95 100

Площадь поврежденной пяточной кости (в % от площади здоровой пяточной кости)

Рис. 3. Зависимость между площадью участка склероза в субталамической области и площадью пяточной кости

Лечение больных проводили по методикам чрескостного остеосинтеза, разработанным в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова [2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 19]. Для восстановления нормальных формы, размеров, положения пяточной кости осуществляли ее остеотомию и фиксировали фрагменты в аппарате для чрескостного остеосинтеза. В послеоперационном периоде дозированным перемещением фрагмента пяточной кости добивались замещения дефекта. Формирующийся в процессе лечения дистракционный регенерат характеризовался равномерной интенсивностью тени. Наблюдаемые в «трабекулярную» стадию костные трабекулы не всегда были расположены параллельно друг другу, а часто располагались в виде извитых линий. В процессе фиксации регенерат оссифицировался, закрепляя достигнутый эффект.

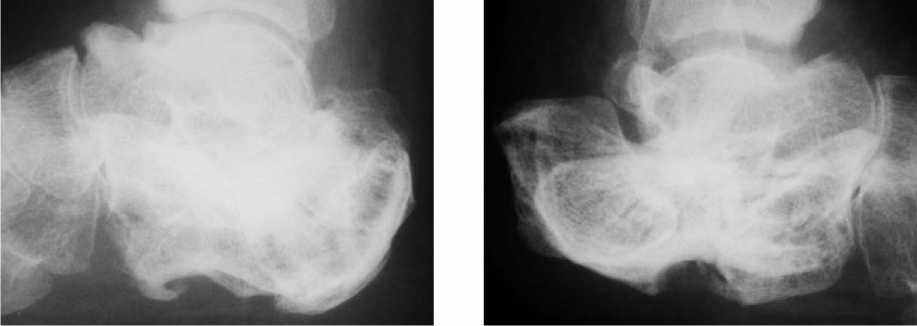

После снятия аппарата увеличивалась нагрузка на конечность, в результате чего в структуре пяточной кости остеопороз уступал место остеосклерозу. В наблюдаемые сроки (до четырех лет после снятия аппарата) не удалось отметить нормальную мелкоячеистую структуру пяточной кости. Однако, учитывая то, что нормальные биомеханические условия у таких пациентов практически невозможно воссоздать, наблюдаемые нами в отдаленном периоде гипертрофированные костные трабекулы в местах, где в норме проходят «аркады», и в отдаленной степени напоминающие их, свидетельствуют об определенной степени приближения к нормальной структуре и адекватной переносимости нагрузок (рис. 4).

а) б)

в)

г)

Рис. 4. Фрагменты рентгенограмм стоп больной Ж. до лечения (а – правая пяточная кость, б - левая пяточная кость) и через 3 года после лечения (в - правая пяточная кость, г - левая пяточная кость)

ВЫВОДЫ

-

1. У больных с последствиями компрессионных переломов пяточной кости наблюдается участок остеосклероза в субталамической области, площадь которого стохастически зависит от величины дефекта пяточной кости.

-

2. Патологические условия нагружения стопы в результате компрессионных переломов пяточной кости приводят к изменениям ее костной структуры, выражающимся в появлении на протяжении

-

3. Метод чрескостного остеосинтеза позволяет создать такие механобиологические условия при замещении дефектов пяточной кости, которые приближают распределение нагрузок на различные отделы стопы к нормальным, что проявляется в изменении расположения костных трабекул на протяжении пяточной кости, напоминающих «аркады» в норме.

пяточной кости линейных зон остеосклероза.