Особенности репаративных гистогенезов в барабанной перепонке в условиях ремиссии экспериментального хронического гнойного среднего отита

Автор: Шевлюк Николай Николаевич, Долгов Вячеслав Александрович, Иванова Наталья Игоревна, Лунькова Лариса Борисовна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

С использованием комплекса методов (обзорные гистологические, гистохимические, иммуноцитохимические и морфометрические методы) на экспериментальной модели хронического гнойного среднего отита определены основные факторы и закономерности репаратив-ных гистогенезов в тканях барабанной перепонки собаки. Показано, что митотический индекс в эпителиальных тканях барабанной перепонки был максимальным в конце первой недели ремиссии хронического гнойного среднего отита, а затем снижался. В конце первой недели отмечалась и выраженная экспрессия маркёра пролиферации белка Ki67. Наибольшее содержание фибробла стов,морфофункциональная организациия которых свидетельствовала о их высокой функциональной синтетической активности отмечалось в период первых двух недель. Анализ результатов мирингопластики,проведённой с использованием наноструктурированного биопластического матриала на основе гиалуроновой кислоты на разных сроках ремиссии хронического гнойного среднего отита показал,что наилучшие результаты мирингопластики отмечаются при её проведении в первые две недели после стихания воспаления...

Репаративный гистоген ез, эпителий, соединительная ткань, барабанная перепонка, хронический гнойный средний отит

Короткий адрес: https://sciup.org/143177129

IDR: 143177129

Текст научной статьи Особенности репаративных гистогенезов в барабанной перепонке в условиях ремиссии экспериментального хронического гнойного среднего отита

Введение. Проблемы репаративных гистогенезов в условиях инфицирования тканей относятся к числу приоритетных направлений биологии и медицины постоянно находятся в сфере внимания исследователей [1, 2, 6 – 8 и др.]

Известно, что одним из осложнений гнойного среднего отита является возникновение перфораций в барабанной перепонке, что нередко приводит к развитию тугоухости. Несмотря на то, что вопросам патогенеза и лечения хронического гнойного среднего отита посвящено значительное число работ, многие аспекты этой проблемы, прежде всего, вопросы морфофункциональных преобразований в тканях барабанной перепонки при хроническом гнойном среднем отите и вопросы пластики повреждений барабанной перепонки, возникающих в процессе развития гнойного отита являются дискуссионными и нуждаются в уточнении и дополнении [1 - 3].

Цель исследования – установление основных закономерностей репаративных гистогенезов в тканях барабанной перепонки на этапах ремиссии экспериментального хронического гнойного среднего отита .

Материал и методы иследования. Исследование проведено на 42 беспородных собаках, не имеющих признаков отита. На 36 собаках моделировали односторонний хронический гнойный средний отит, а 6 собак служили для контроля. Для воспроизведения хронического гнойного среднего отита всем 36 экспериментальным животным в тимпанальную полость путём прокола барабанной перепонки вводили по 1 мл взвеси суточной агаровой культуры золотистого стафилококка (S. аureus), содержащей 5 млрд. микробов[1]. Инфицирование барабанной полости проводили трёхкратно. Первое инфицирование проводили для моделирования воспалительного процесса в среднем ухе, а второе и третье (на 10-е и 30-е сутки) для развития хронического воспалительного процесса. Штамм S.aureus был получен из музейной коллекции культур Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН(Оренбург).

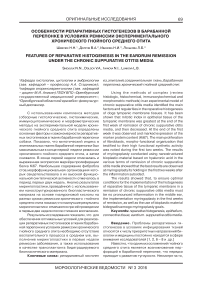

В результате развития гнойного среднего отита у животных возникли перфорации в барабанной перепонке (рис. 1). Через 40 дней после инфицирования барабанной полости и развития хронического гнойного среднего отита проводили лечение животных (2 раза в день проводили внутримышечное введение по 0,5 г. цефазолина и промывание слухового прохода раствором фу-рацилина).

После завершения противовоспалительной терапии и стихания воспалительного процесса для ликвидации дефекта в барабанной перепонке всем животным проводили мирингопластику. По срокам проведения мирингопластики экспериментальные животные были разделены на 6 групп(по 6 животных в каждой группе). Животным первой группы мирингопластику проводили через 1 неделю после прекращения воспаления, животным второй группы – через 2 недели, животным 3-й группы – через 3 недели. Животным 4-й группы – через 4 недели, животным 5-й группы – через 24 недели, животным 6-й группы - через 24 недели.

Для мирингопластики использовали нано- структурированный биопластический материал, созданный на основе гиалуроновой кислоты [3, 4, 5].Данный материал является биодеградируемым, сроки его биодеградации составляет 2 – 3 недели. Из этого материала вырезали лоскут, диаметр которого был на 1 – 2 мм больше размера перфорации. Вырезанную пластину материала помещали на дефект в барабанной перепонке. При этом дополнительной фиксации трансплантата не требовалось, так как используемый материал обладал высокими адгезивными свойствами.

Животных выводили их эксперимента через 2 недели после мирингопластики. При проведении всех экспериментов с животными соблюдали требования, содержащиеся в Федеральном законе РФ «О защите животных от жестокого обращения»(принят Государственной Думой 1 декабря 1999 г.).

Полученный материал(барабанные перепонки и прилежащие участки наружного и среднего уха) фиксировали в 12% водном растворе нейтрального формалина, спирт –формоле, жидкости Буэна, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 5 – 7 мкм. изготавливали на ротационном микротоме, окрашивали гематоксилином Майера и эозином, по методу Ван Гизона, ШИК-реакцией с контролем амилазой. с использованием иммуноцитохимических реакций на гистологических срезах определяли экспрессию белков Ki67, P53, bcl2.

В гистологических препаратах определяли митотическую активн6ость эпителиев(выражающуюся в количестве митозов на 1000 клеток. В тканях барабанной перепонки подсчитывали количество ряда клеток крови и соединительной ткани. После проведения иммуноцитохимических реакций подсчитывали количество клеток, экспрессирующих белки Ki67, P53, bcl2. Полученные цифровые показатели обрабатывали на компьютере с использованием программ Statistica 6,0 (StatSoft,Inc.) с учётом вариабельности подсчитываемых объектов и индивидуальной изменчивости. различия измеряемых величин оценивали по t-критерию Стьюдента и считали значимыми при P <0,05.

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ гистологических препаратов показал. что у животных 1-й – 2-й групп процессы репаративного гистогенеза привели к гисто- и органотипическому восстановлению дефекта барабанной перепонки. На месте перфорации были сформированы структуры ,типичные для интактной барабанной перепонки. Процессы пролиферации и цитодифференцировки эпителиоцитов и клеток соединительной ткани привели к замещению трансплантата новообразованными структурами

Рис. 1. Перфорация в барабанной перепонке собаки, возникшая в результате воспалительного процесса в среднем ухе в условиях острого. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.

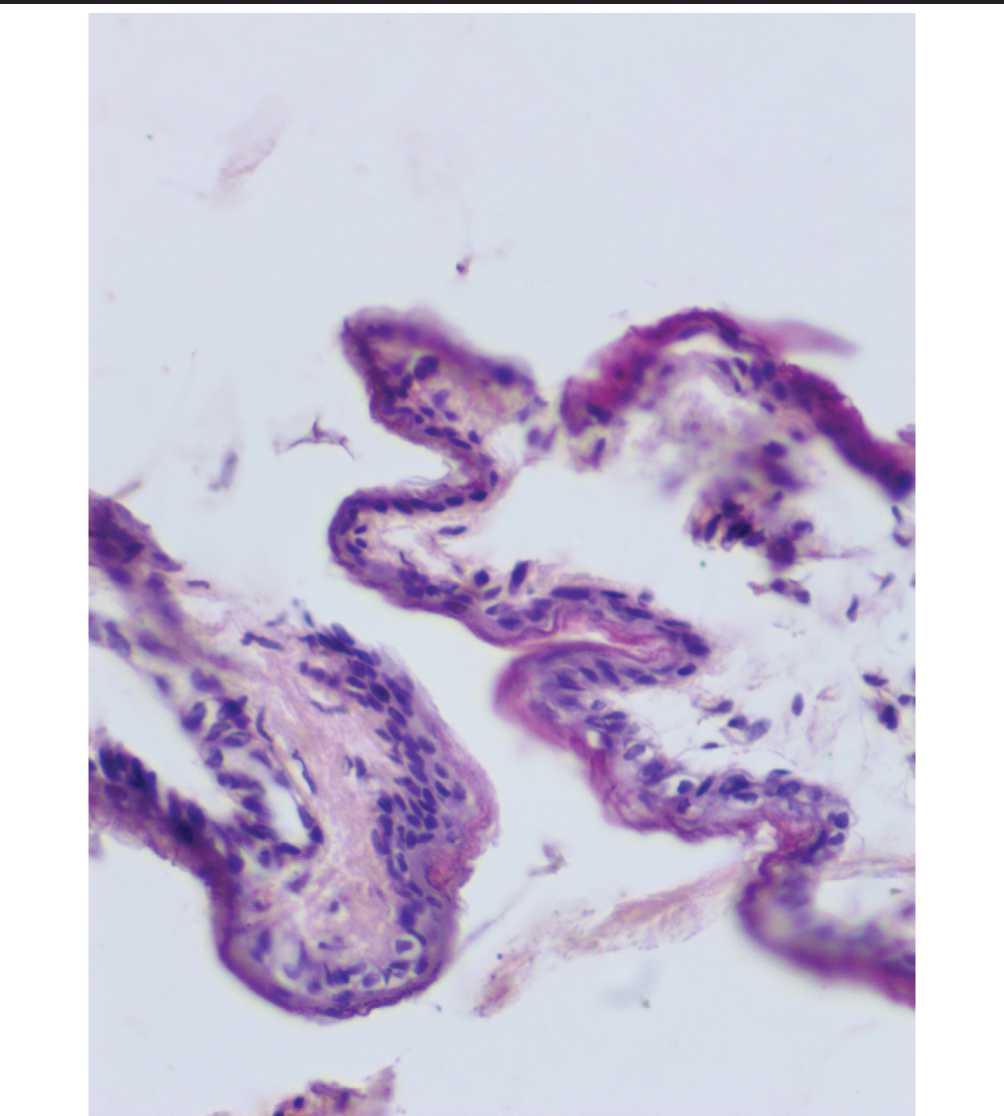

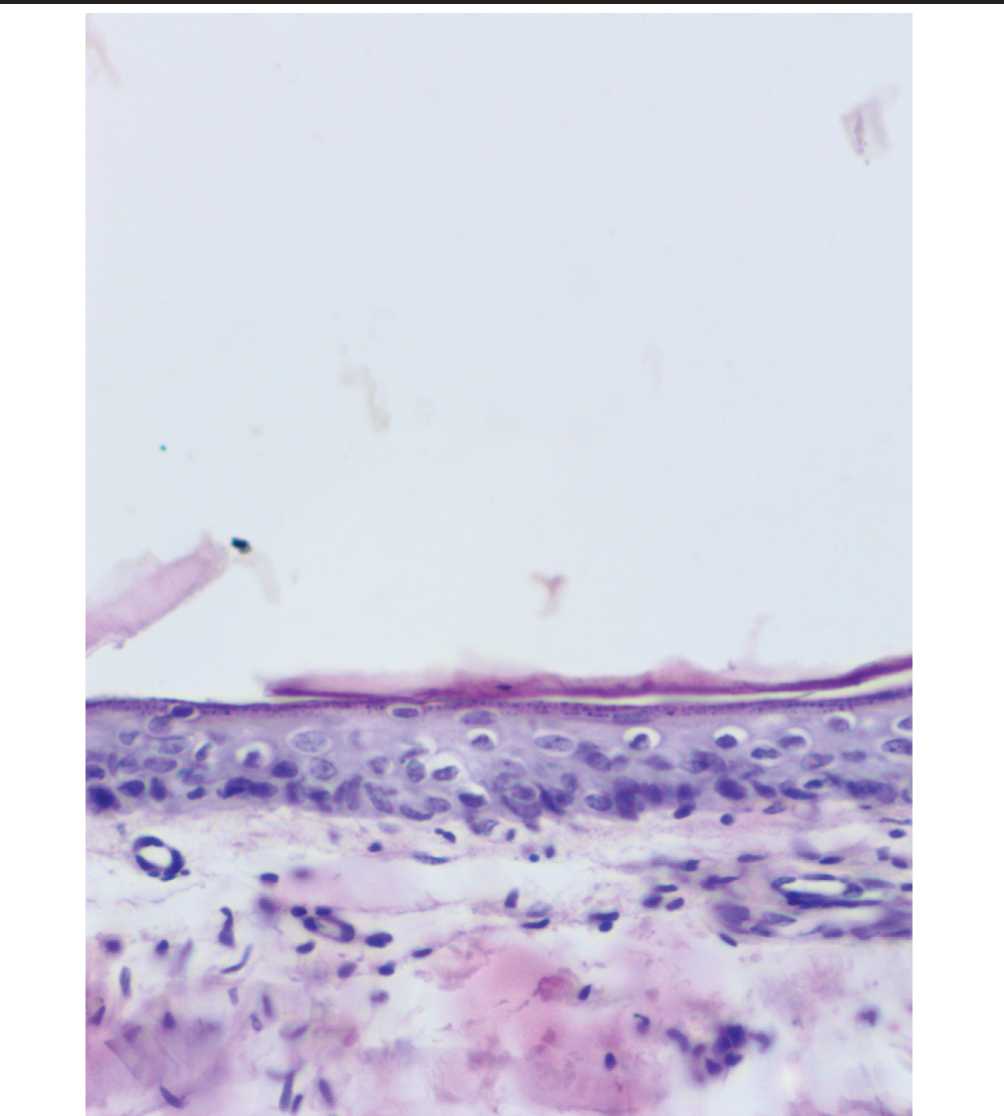

эпителия и соединительной ткани (рис. 2 и рис. 3). Подсчёт митотических индексов эпителиоцитов показал, что на стадии 1 неделя ремиссии митотический индекс многослойного эпителия был равен 6,8±0,5 промилле, а однослойного – 2,0±0,1. На стадии 2-х недель – 5,6±0,5 и 1,7±0,4 промилле соответственно. Содержание дифференцированных фибробластов способных активно синтезировать компоненты межклеточного вещества в эти сроки наблюдения была максимальной. На этих же сроках наблюдения в многослойном и однослойном эпителиях барабанной перепонки была максимальной экспрессия белка Ki67. Выраженность экспрессии проапоптотического белка Р53 и ан-тиапоптотического белка bcl2 в тканях барабанной перепонки была умеренной. На месте, где ранее

Рис. 2. Барабанная перепонка собаки через 2 недели после мирингопластики. Мирингопластика проведена через 1 неделю после начала ремиссии хронического гнойного среднего отита. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.400.

располагался трансплантат из наноструктуриро-ванного биопластического материала, остались только его отдельные следы (рис. 2 и рис. 3), что подтверждает высокую способность этого материала к биодеградации в организме.

Полученные результаты отражают закономерность в динамике репаративной активности тканей барабанной перепонки в процессе раз- вития хронического отита: наиболее выраженная пролиферативная активность многослойного и однослойного эпителиев и соединительной ткани в барабанной перепонке и прилежаших участках наружного и среднего уха наблюдается в первые две недели ремиссии экспериментального хронического гнойного среднего отита.

При более поздних сроках пластики де-

Рис. 3. Барабанная перепонка собаки через 2 недели после мирингопластики. Мирингопластика проведена через 2 недели после начала ремиссии хронического гнойного среднего отита. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.400.

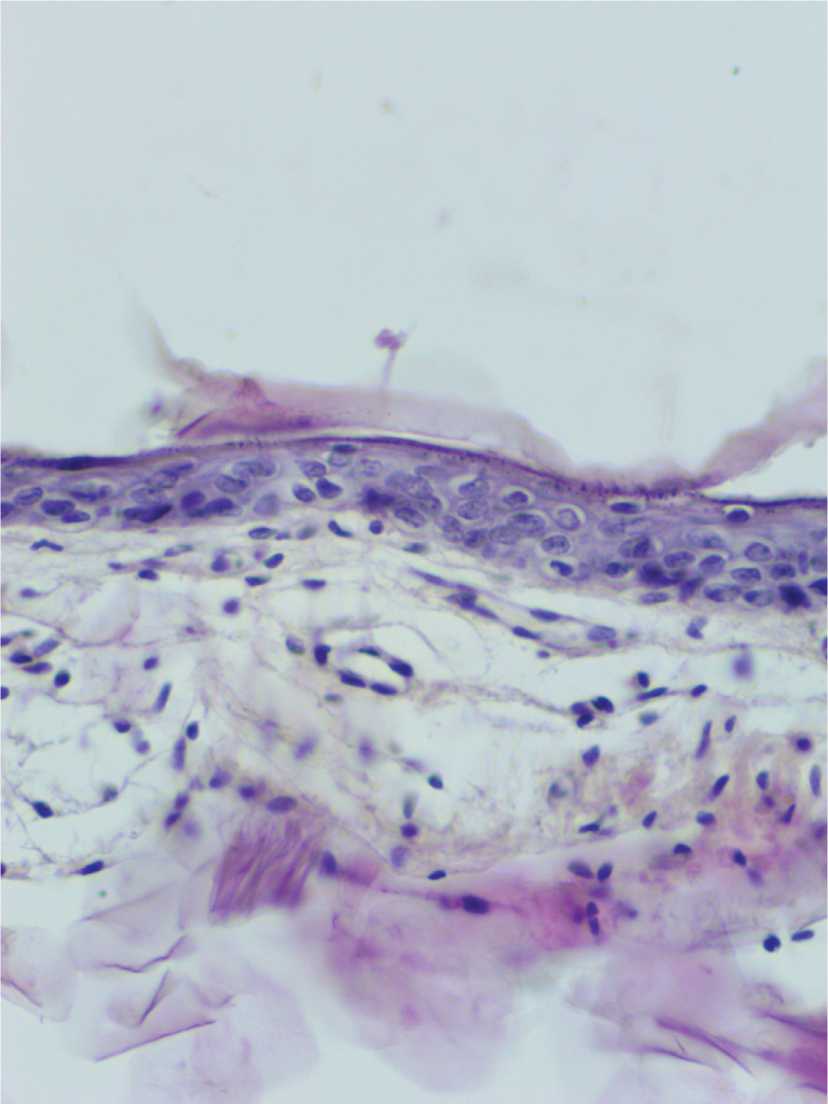

фектов барабанной перепонки(в сроки от 3-х до 24 недель ремиссии хронического гнойного среднего отита) отмечается неполное закрытие дефектов в барабанной перпонке. При этом с отодвиганием срока мирингопластики на более поздние периоды ремиссии процессы репаративных гистогенезов в тканях барабанной перепонки замедляются. Это связано, прежде всего, с тем, что после затухания воспалительного процесса на более поздних сроках ремиссии хронического среднего отита в участках барабанной перпонки, примыкающих к её перфорации, формируется грубая рубцовая соединительная ткань, содержащая незначительно количество камбиальных элементов, что не способствует активному врастанию соединительной ткани в биопластический мате- риал трансплантата, используемого для закрытия дефекта в барабанной перепонке и препятствует формированию органотипического регенерата.

Полученные результаты свидетельствуют также и о том что использование нанострукту-рированного биопластического материала для мирингопластики оптимизирует процессы репаративного гистогенеза в тканях барабанной перепонки. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что позитивные результаты мирингопластики наблюдаются в условиях максимальной пролиферативной активности эпителиоцитов и клеток фибробластического дифферона соединительной ткани.

Выводы. Таким образом, ведущими факторами, обеспечивающими оптимальные условия репаративных гистогенезов и оптимизирующие результаты мирингопластики являются отсутствие выраженного воспалительного процесса в среднем ухе, проведение мирингопластики на ранних сроках ремиссии хронического гнойного среднего отита, использование оптимального биопласти-ческого материала для мирингопластики (одним из таких материалов является наноструктури-рованный биопластический материал на основе гиалуроновой кислоты).

Список литературы Особенности репаративных гистогенезов в барабанной перепонке в условиях ремиссии экспериментального хронического гнойного среднего отита

- Долгов В.А. Роль микробного биоценоза слизистой оболочки носа, барабанной полости в патогенезе, прогнозировании среднего отита и выбора рациональной терапии мезотимпанита. Автореф. дисс. доктора мед. наук,Оренбург, 2007,40 с.

- Егоров Л.В., Козлов М.Я., Петров А.С. Хирургическая тактика при хроническом гнойном среднем отите у детей//Вестник оториноларингологии, 1999, № 6, с. 14 -15.

- Забиров Р.А., Щетинин В.Н., Рахматуллин Р.Р., Гарифзянова С,М., Шевлюк Н.Н. Пластика дефектов барабанной перепонки отопластом у больных хроническим мезотимпанитом//Российская ото риноларингология, 2007, № 3, с. 40 -45.

- Летута С.Н., Бердинский В.Л., Рахматуллин Р.Р., Бурлуцкая О.И., Бурцева Т.И., Рахматуллина Д.Р., Барышева Е.С., Забиров Р.А. Наноструктурированный биопластический материал. Патент на изобретение RUS 2425694 14.04.2010.-2011.

- Рахматуллин Р., Смолевский Б., Бурлуцкая О. Наноструктурированный материал «Гиаматрикс»//Врач,2011,№ 5, с. 22 -24.

- Стадников А.А., Шевлюк Н.Н. Стволовые клетки и репаративная регенерация в постнатальном онтогенезе млекопитающих//Морфология,2006,т. 130,№ 6, с. 84 -88.

- Шевлюк Н.Н., Стадников А.А. Представления о тканях. История и современность//Морфология,2014,т. 145,№ 2, с. 74 -78.

- Шевлюк Н.Н., Стадников А.А. Взаимодействие про-и эукариот и проблемы биологии тканей//Морфология,2015.т. 148,№ 5, с. 7 -13.