Особенности роста серокорой и зеленокорой форм осины в культурах на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН

Автор: Румянцев Д.Е., Воробьева Н.С., Рысин С.Л., Коженкова А.А., Тютькова Е.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты дендрохронологического анализа особенностей роста серокорой и зеленокорой форм осины в культурах на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. Установлено, что зеленокорая форма демонстрирует тенденцию к формированию более широких годичных колец. Серокорая форма осины более засухоустойчива, но обладает меньшей жаростойкостью по сравнению с зеленокорой. На зимостойкость обеих форм негативно влияют повышенные температуры ноября. С возрастанием среднегодовой температуры можно прогнозировать общее ухудшение состояния осиновых лесов Русской равнины.

Осина, формовое разнообразие, дендрохронологическая информация, лесоводственная дендрохронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143182667

IDR: 143182667 | УДК: 630.561.24 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.1.02

Текст научной статьи Особенности роста серокорой и зеленокорой форм осины в культурах на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН

Осина (тополь дрожащий, Populus tremula L.) характеризуется выраженной внутривидовой изменчивостью по окраске коры, что отмечал В.Н. Сукачев [1].

Исследования, проводившиеся еще во времена существования СССР, показали, что можно выделить несколько форм осины, отличающихся по окраске коры [2]. При этом более темнокорые формы имели низкую устойчивость к гнили, вызываемой ложным осиновым трутовиком – Phellinus tremulae (Bond. et Boriss.), и невысокие показатели качества древесины, а также характеризовались наименьшим радиальным приростом.

Впоследствии были получены дополнительные данные о том, что устойчивость к гнили наиболее высокая у зеленокорой формы и убывает в ряду: зеленокорая, желтокорая, светлосерокорая, белокорая, темносерокорая, темнокорая [3]. В последние годы также выполнен ряд исследований экофизиологических особенностей роста форм осины с разным строением коры и специфики развития мицелия дереворазрушающих грибов на древесине данных форм [4–8].

В некоторых публикациях указано, что формы осины, устойчивые к гнили, которую вызывает ложный осиновый трутовик, характеризуются тенденцией к формированию более широких годичных колец. Это обеспечивает более быстрое зарастание оснований сучьев, образовавшихся в ходе естественного усыхания ветвей, и уменьшает опасность заражения раны спорами трутовика, а также вероятность проникновения мицелия гриба внутрь ствола [2, 7, 9–11].

Академик А.С. Яблоков отмечал, что гниль осины, вызываемая трутовиком, обесценивает эту породу как лесообразователя и уменьшает возможности промышленного использования ее древесины [12]. Он охарактеризовал проблему следующим образом: «Если бы лесоводам удалось справиться с этой болезнью и оздоровить осиновые леса, то осина была бы превращена из малоценной породы в одну из наиболее ценных, производительных главных пород в лесах нашей страны».

Современные авторы также считают, что осина имеет большой лесоводственный потенциал, о чём свидетельствуют данные обзора литературы [13]. В контексте обсуждаемой темы важно мнение С.В. Ильчукова о перспективности разведения осины в Республике Коми [14]. Здесь осина к 50 годам производит такое же количество древесной массы, как сосняки и ельники в 100-летнем возрасте, поэтому выращивание осиновых лесов экономически выгодно.

Рассматривая значение осины как лесообразующей породы, нельзя не упомянуть про ее экосистемные функции. Подробный обзор экологических и генетических особенностей тополя дрожащего приведен в статье, подготовленной коллективом норвежских авторов [15]. По их мнению, коммерческая ценность осиновых лесов в настоящее время ограниченна, но при этом осина выполняет фундаментально важные экосистемные функции в лесах Евразии в силу своей высокой значимости для других биологических видов.

Традиционные лесоводственно-таксацион-ные методы исследования осиновых лесов в настоящее время уже во многом исчерпали свою информативность. Новые данные могут быть получены при условии использования современных методических подходов, например, на базе анализа дендроклиматической информации [16–19].

Авторы также установили, что древостои с выраженной реакцией на засушливость климата имели четкую пространственную приуроченность. Проанализированные серии изменчивости ширины годичных колец, рассмотренные в данном исследовании, также указывают на то, что осина в Колорадо и южном Вайоминге обладает разной степенью устойчивости к засухе и это, вероятно, является результатом сочетания комплексной обусловленности влияния популяционного генофонда и конкретных экологических условий места произрастания.

В ряде предыдущих исследований было установлено, что дендроклиматическая информация перспективна при изучении биологического разнообразия древесных пород как на видовом, так и на внутривидовом уровне [16, 18, 19].

Цель исследований – анализ различий в динамике радиального прироста и ее климатической обусловленности между серокорой и зеленокорой формами осины в культурах на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.

Материалы и методы исследования

Объект исследований – культуры осины на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (далее – ГБС РАН). ГБС РАН находится на севере Москвы. Его дендрарий расположен на восточном склоне моренного плато, сложенного красно-бурыми валунными суглинками [21]. Рельеф выровненный, с небольшим наклоном к руслу реки Лихоборки. Дата перехода среднесуточной температуры через 0 °С отмечена весной (5.IV) и осенью (5.XI), безморозный период длится 214 сут. Переход через 5 °С наблюдается весной (20.IV) и осенью (10.Х), продолжительность вегетационного периода составляет 173 сут. Среднегодовая температура воздуха – 3,7 °С, абсолютный минимум – -40,8 °С, абсолютный максимум достигает 35,8 °С. Первый осенний заморозок отмечается в среднем 20.IX, последний весенний – 20.V. Среднегодовое количество осадков – 537 мм [21].

Почвы дендрария дерново-среднеподзолистые, суглинистые, pH 5,1. Ранее на площади, занятой дендрарием, произрастали дубовые леса, поэтому на значительной его территории сохранились дубравы с подлеском из лещины обыкновенной [21].

Исследования в культурах осины проводили 10 октября 2022 г. Состав исследуемого древостоя 10Ос. В подлеске насаждения произрастали такие виды, как лещина обыкновенная (Corylus avellana (L.) H.Karst.), малина (Rubus idaeus L.), жимолость лесная (Lonicera xylosteum L.), черемуха обыкновенная (Prunus padus L.). В живом напочвенном покрове присутствовали земляника зеленая (Fragaria viridis Weston.) (проективное покрытие 80 %), живучка ползучая (Ajuga reptans L.), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.), борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), звездчатка жестколистная (Stellaria holostea L.), вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia L., Sp. Pl.), гравилат городской (Geum urbanum L.).

Средний диаметр учетных деревьев – 20 см, средняя высота – 14 м. Возраст деревьев, с которых отбирали керны, составлял приблизительно 25 лет, что было установлено путем анализа числа годичных колец на кернах и внесения поправки на время достижения деревьями высоты 1,3 м.

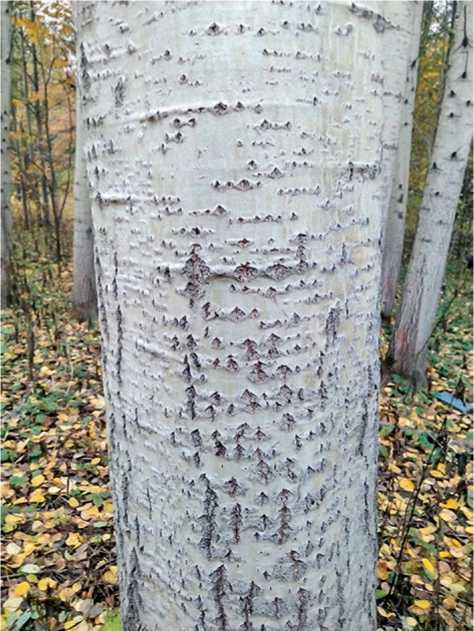

Керны отбирали на высоте 1,3 м буравом Пресслера с 15 серокорых и 15 зеленокорых деревьев осины. Отбор образцов древесины, измерение ширины годичных колец и построение древесно-кольцевых хронологий проводили по стандартной методике [22, 23]. Особенности структуры коры у форм осины показаны на рис. 1 и 2.

Для дендроклиматического анализа были использованы временны´е ряды по таким метеопараметрам, как среднемесячные температуры воздуха, месячные суммы осадков 1 .

В ГБС РАН ранее исследовали особенности роста осины [21]. Было установлено, что в возрасте 25 лет деревья имели среднюю высоту 15,6 м и диаметр ствола от 20 до 24 см. Отмечено, что вегетационный период для представителей вида начинался в среднем 26 апреля (±9 сут) и завершался 10 октября (±4 сут); общая продолжительность вегетационного периода в среднем 167 сут. Цветет осина в среднем с 23 по 29 апреля в течение 6 сут, плоды созревают в среднем 27 мая. В соответствии с результатами оценки, проведённой по методике ГБС АН СССР [24], осина имеет 1 балл зимостойкости (не обмерзает) и отнесена к I группе перспективности (растения, вполне перспективные для интродукции). Учет данных этих исследований важен с точки зрения правильной интерпретации результатов

Рис. 1. Образец зеленокорой формы осины

Рис. 2. Образец серокорой формы осины

дендроклиматического анализа роста осины в условиях ГБС РАН.

Результаты и обсуждение

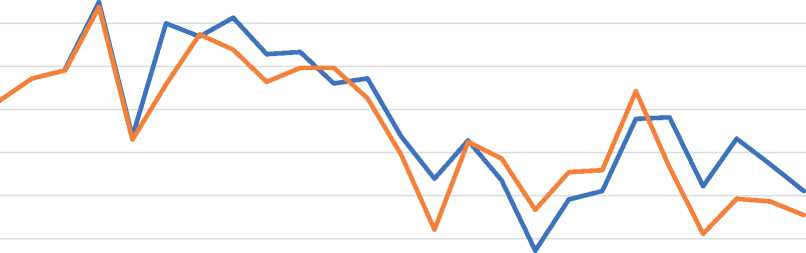

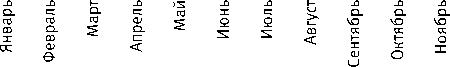

В процессе исследований получены две обобщенные хронологии: для зеленокорой и серокорой форм осины (рис. 3).

На основе графиков рис. 3 можно сделать вывод о том, что развитие в онтогенезе такого фенотипического признака, как зеленая кора, сопряжено с увеличением ширины годичных колец.

Анализ динамики формирования минимумов прироста в рассматриваемых хронологиях показывает, что экстремально узкие годичные кольца формировались в 2002, 2011, 2014 и 2019 г. Особенности погодного режима данных лет выявлены методом климаграмм [16, 25, 26]. С этой целью значения метеопараметров были осреднены для периода о b-

Ch Ch

Ch Ch

OOO\OvH(hfn<-ib\ONOOO\OvH(hm<-ib\0NOOO\OvH(h ChChOOOOOOOOOOvHvHvHvHvHvHvHvHvHvHCxirxirxl ChChOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO НгН(ММ(М(ММ(ММ(М(ММ(М(ММ(М(ММ(М(ММ(М(ММ(М

Зеленокорая Серокорая

Рис. 3. Динамика радиального прироста у зеленокорой и серокорой форм осины

Среднемесячная температура, °С

-5

-10

Среднее многолетнее Годы низкого прироста

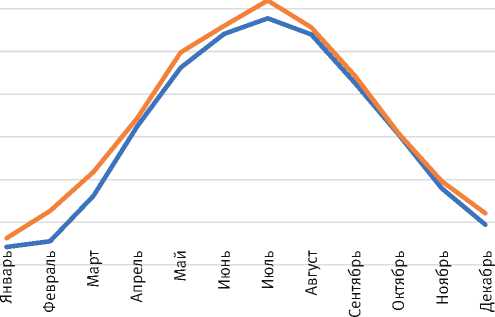

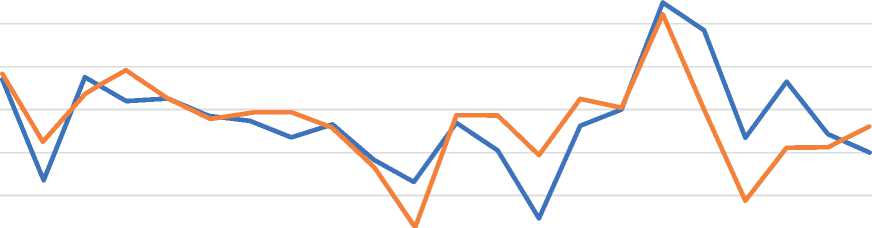

Рис. 4. Распределение средних среднемесячных температур в годы низкого прироста и среднемнолетних среднемесячных температур

1949–2021 гг. (среднее многолетнее). Также было рассчитано среднее для группы лет с минимальным приростом. Полученные данные приведены на рис. 4 и 5.

В годы низкого прироста среднемесячные температуры с января по август были выше среднемноголетних, а месячные суммы осадков с февраля по август – значительно ниже среднемноголетних (см. рис. 4 и 5).

Динамику индексов прироста в индексированных хронологиях, лишенных выраженного возрастного тренда, отражают графики рис. 6.

Коэффициент корреляции между рассматриваемыми хронологиями – 0,71, коэффициент синхронности – 62 %. С одной стороны, это свидетельствует о сходстве наследственных экологических свойств между рассматриваемыми формами осины (как принадлежащими к одному биологическому виду), а с другой – об их далеко не полной идентичности. Таким образом, результаты сопоставления хронологий по зеленокорой и серокорой формам осины косвенно подтверждают важную роль наследственности в формировании фенотипических отличий.

Результаты анализа методом климаграмм были дополнены результатами дендроклимати-ческого анализа на основе расчета коэффициентов корреляции между индексированными хронологиями (зеленокорая форма, серокорая форма, обобщенная средняя хронология по двум формам) и временны´ми рядами метеопараме-

Декабрь

^^^^ Среднее многолетнее

^^^^ Годы низкого прироста

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Рис. 5. Распределение средних месячных сумм осадков и среднемноголетних значений

^^^^^^в Зеленокорая

■■■■■■■в» Серокорая

Рис. 6. Динамика индексов радиального прироста у двух форм осины тров (среднемесячная температура, месячная сумма осадков). Результаты выполненных расчетов отражены в табл. 1–4. Достоверные значения коэффициентов корреляции при уровне значимости 0,05 [27] выделены в таблицах жирным шрифтом.

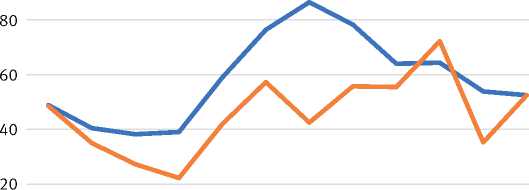

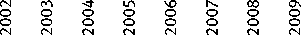

Корреляционный анализ показал наличие достоверных связей между колебаниями прироста и метеофакторами, среди которых есть общие для обеих форм осины и специфичные для каждой из них. К числу общих относится достаточно тесная связь прироста с температурой ноября предшествующего года. Повышенные температуры ноября оказывают отрицательное влияние на прирост осины (коэффициент корреляции со средней хронологией равен -0,62). Данную связь можно физиологически интерпретировать как эффект от нарушения регулируемых термопериодических процессов перехода в состояние зимнего покоя. Важно учесть, что динамика температуры ноября имеет тенденцию к повышению. Если ее аппроксимировать функцией линейного тренда, то получим, что в 1949 г. линия тренда находилась на уровне

Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции между временными рядами индексов прироста и временными рядами среднемесячной температуры в календарный год формирования годичного кольца

|

Месяц |

Форма |

Среднее значение |

|

|

зеленокорая |

серокорая |

||

|

Январь |

0,26 |

0,13 |

0,21 |

|

Февраль |

-0,18 |

-0,03 |

-0,12 |

|

Март |

-0,14 |

-0,01 |

-0,08 |

|

Апрель |

-0,12 |

-0,12 |

-0,13 |

|

Май |

-0,26 |

-0,42 |

-0,37 |

|

Июнь |

-0,42 |

-0,64 |

-0,56 |

|

Июль |

-0,36 |

-0,32 |

-0,37 |

|

Август |

-0,11 |

-0,07 |

-0,10 |

|

Сентябрь |

0,42 |

0,13 |

0,30 |

|

Октябрь |

0,21 |

-0,20 |

0,01 |

|

Ноябрь |

-0,05 |

-0,22 |

-0,14 |

|

Декабрь |

0,12 |

-0,01 |

0,06 |

Таблица 3. Значения коэффициентов корреляции между временными рядами индексов прироста и временными рядами среднемесячной температуры в год, предшествовавший календарному году формирования годичного кольца

|

Месяц |

Форма |

Среднее значение |

|

|

зеленокорая |

серокорая |

||

|

Январь |

-0,04 |

0,02 |

-0,01 |

|

Февраль |

0,37 |

0,22 |

0,32 |

|

Март |

0,39 |

0,25 |

0,35 |

|

Апрель |

-0,06 |

-0,04 |

-0,05 |

|

Май |

-0,30 |

-0,26 |

-0,30 |

|

Июнь |

-0,34 |

-0,36 |

-0,37 |

|

Июль |

-0,29 |

-0,20 |

-0,26 |

|

Август |

-0,10 |

-0,22 |

-0,17 |

|

Сентябрь |

0,03 |

-0,31 |

-0,14 |

|

Октябрь |

-0,14 |

-0,21 |

-0,19 |

|

Ноябрь |

-0,58 |

-0,57 |

-0,62 |

|

Декабрь |

0,26 |

0,18 |

0,24 |

Таблица 2. Значения коэффициентов корреляции между временными рядами индексов прироста и временными рядами месячной суммы осадков в календарный год формирования годичного кольца

|

Месяц |

Форма |

Среднее значение |

|

|

зеленокорая |

серокорая |

||

|

Январь |

0,23 |

0,21 |

0,24 |

|

Февраль |

0,17 |

0,12 |

0,16 |

|

Март |

0,31 |

0,32 |

0,34 |

|

Апрель |

0,29 |

0,35 |

0,35 |

|

Май |

0,31 |

0,25 |

0,31 |

|

Июнь |

0,49 |

0,37 |

0,47 |

|

Июль |

0,42 |

0,35 |

0,42 |

|

Август |

0,03 |

0,10 |

0,07 |

|

Сентябрь |

-0,14 |

-0,01 |

-0,09 |

|

Октябрь |

0,08 |

0,14 |

0,12 |

|

Ноябрь |

0,02 |

0,13 |

0,08 |

|

Декабрь |

-0,05 |

0,10 |

0,03 |

Таблица 4. Значения коэффициентов корреляции между временными рядами индексов прироста и временными рядами месячной суммы осадков в год, предшествовавший календарному году формирования годичного кольца

Выявленный тренд отчасти является результатом глобального изменения климата, отчасти итогом повышения уровня теплового загрязнения в урбанизированной среде Москвы, источниками которого являются автотранспорт, плотная жилая застройка, а также объекты промышленной и городской инфраструктуры. Проявление повышенных температур, по-видимому, нарушает эволюционно сложившиеся механизмы термопериодических реакций формирования зимостойкости осины.

У деревьев осины, относящихся к обеим формам, выявлена отрицательная корреляция с повышенными температурами июня текущего года, которые с разной силой влияют на прирост двух форм: коэффициент корреляции для зеленокорой формы равен -0,42, а для серокорой – -0,64. Очевидно, что данное влияние может быть связано с тепловым повреждением камбия, которое в меньшей степени проявляется у светлоокрашенной формы и в большей степени – у темноокрашенной.

Необходимо отметить, что в условиях средней тайги Центральной Сибири для роста осины оказались наиболее значимы колебания температуры июня текущего года; высокие температуры оказывают на него положительное влияние [28].

В древостоях осины Русской равнины (Центрально-лесной заповедник, Мордовский заповедник, Молокчинский заказник) положительная либо отрицательная связь с температурой июня нами не была обнаружена [29].

Общие связи, выявленные нами в условиях ГБС РАН, не совпадают со связями при дендро-климатическом анализе роста древостоев осины в условиях Природно-исторического парка «Измайловский» [30], что свидетельствует о сильной локальной обусловленности характера связи климатических колебаний и колебаний прироста.

К числу специфичных связей относится достоверная положительная корреляция прироста зеленокорой формы с суммой осадков июня и июля текущего года. Это может быть вызвано особенностями структуры коры рассматриваемых форм: гладкая зеленая кора обладает большей испаряющей способностью, чем грубая серая кора. Возможно, что определенную роль играет и тенденция к повышенной скорости роста, которая неизбежно должна быть связана с более высоким уровнем транспирации. Таким образом, по результатам выполненного анализа следует констатировать большую засухоустойчивость серокорой формы по сравнению с зеленокорой. Однако при этом прирост серокорой формы осины специфично положительным образом коррелирован с осадками августа прошлого года, а для зеленокорой достоверной

Рис. 7. Динамика среднемесячной температуры ноября в Москве за 1949–2022 гг.

корреляции не наблюдается. Также прирост серокорой формы осины специфично достоверно отрицательно связан с повышенными температурами мая, что объясняется эффектами повышенной испаряемости и водного дефицита. Изложенные факты говорят о том, что единого явления засухоустойчи-вости/засухочувствительности не существует, оно складывается из комплекса «засухоустойчивостей» с разными физиологическими механизмами, которые по-разному проявляются в различные фенологические периоды роста и развития дерева.

Цикличность в колебаниях прироста может быть выделена формальным образом с помощью процедуры спектрального анализа Фурье. Для его выполнения был использован пакет программ STATISTICA 13.0. Результаты расчетов приведены в табл. 5.

Таблица 5. Результаты спектрального анализа Фурье за 2011–2022 гг.

|

Форма |

Параметр |

|

|

Циклическая компонента, период, лет |

Спектральная плотность, условные единицы |

|

|

Зеленокорая |

2,75 |

0,1111 |

|

11 |

0,1877 |

|

|

Серокорая |

2,7 |

0,0702 |

|

4,44 |

0,1281 |

|

|

11 |

0,1257 |

|

В рассматриваемом временно´м интервале (2011–2022 гг.) у обеих форм осины четко просматривается циклическая компонента в изменчивости радиального прироста с периодом 11 лет, совпадающим с хорошо известным 11-летним циклом солнечной активности. Также в обеих хронологиях присутствует короткопериодическая составляющая с периодом около 2,7 лет. При этом в хронологии серокорой формы осины есть циклическая компонента с периодом 4,44 года, которая отсутствует в хронологии зеленокорой формы осины. Данный факт может иметь биологическое значение, однако нуждается в подтверждении в дальнейших исследованиях.

Коэффициент корреляции между индексированными хронологиями осины и временны´м рядом чисел Вольфа за 2001–2022 гг. равен -0,34 для зеленокорой формы и 0,06 для серокорой формы осины. Оба значения коэффициента корреляции недостоверны при уровне доверительной вероятности 0,05. Вопрос о специфике влияния солнечной активности на формирование прироста древесины у форм осины, отличающихся по окраске коры, требует дальнейших более детальных исследований.

Заключение

Результаты дендроклиматического анализа корреляционным методом и методом климаграмм в целом совпадают. Однако данные методы отражают разные аспекты влияния климатических факторов на прирост и, соответственно, несколько отличаются по набору метеопараметров, проявляющих свое влияние. В целом полученные результаты дают основания для прогноза ухудшения состояния осиновых лесов Русской равнины по мере глобального изменения климата.

Работа частично выполнена в рамках темы Государственного задания «Биологическое разнобразие природной и культурной флоры: фундаментальные и прикладные вопросы изучения и сохранения», № госрегистрации 122042700002-6. Также работа выполнена частично в рамках Базового проекта № FWES-2024-0028

Список литературы Особенности роста серокорой и зеленокорой форм осины в культурах на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН

- Сукачев, В.Н. Дендрология с основами лесной геоботаники / В.Н. Сукачев. - Ленинград: Гослестехиздат, 1934. - 614 с.

- Селекция лесных пород: монография / П.И. Молотков, И.Н. Патлай, И.Н. Давыдова [и др.]. - Москва: Лесная промышленность, 1982. - 224 с.

- Данилин, М.А. Осиновые леса Сибири. - Текст: электронный / М.А. Данилин. - Красноярск: Красноярский университет, 1989. - 184 с. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30100518.

- Гаврицкова, Н.Н. Болезни осины в Волжско-Камском регионе и их хозяйственная оценка: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: специальность 06.01.11 / Наталья Николаевна Гаврицкова; Мариинский гос. техн. ун-т. -Йошкар-Ола, 1998. - 20 с.

- Елисеев, С.Г. Влияние морфологических форм осины на естественную биостойкость древесины. - Текст: электронный / С.Г. Елисеев, В.Н. Ермолин // Актуальные проблемы лесного комплекса. - 2009. - № 22. -С. 19-26. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22747356.

- Елисеев, С.Г. Влияние морфологических форм дерева на технологические и эксплуатационные свойства древесины. - Текст: электронный / С.Г. Елисеев, В.Н. Ермолин // Хвойные бореальной зоны. - XXVI. - 2009. -№ 2. - С. 284-288. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15195109.

- 7 Продуктивность внутривидовых форм осины в связи с поражением их сердцевинной гнилью / Б.П. Чураков, И.Т. За-малдинов, Н.А. Митрофанов, Д.В. Пузырев // Ульяновский медико-биологический журнал. - 2010. - № 3. - С. 97-107.

- Яблоков, А.С. Воспитание и разведение здоровой осины. - Текст: электронный / А.С. Яблоков. - Москва: Гослесбумиздат, 1949. - 276 с. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20695451.

- Владимиров, Б.Н. Отмирание ветвей первого порядка в процессе роста и дифференциации деревьев в клоне осины естественного происхождения. - Текст: электронный / Б.Н. Владимиров, М.Г. Романовский, Р.В. Щекалев // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. - 2007. - № 5 (54). - С. 24-29. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=10133779.

- Как связаны скорость радиального роста и пораженность гнилью у деревьев осины? - Текст: электронный / Д.Е. Румянцев, Н.С. Воробьева, Е.А. Тютькова, М.В. Моргунова // Актуальные проблемы развития лесного комплекса: материалы XX Международной научно-технической конференции. - Вологда, 2022. - С. 180-182. -Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50192108.

- Фокин, В.Н. Пути формирования высокопродуктивных хозяйственно-ценных древостоев осины. - Текст: электронный / В.Н. Фокин // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. -2001. - № 2. - С. 61-63. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9308382

- Яблоков, А.С. Селекция лесных пород / А.С. Яблоков. - Москва: Сельхозиздат, 1962. - 487 с.

- Чернышенко, О.В. Проблемы влияния и развития здоровой осины на современном этапе. - Текст: электронный / О.В. Чернышенко, Д.Е. Румянцев, Е.В. Сарапкина // Resources and Technology. - 2016. - № 13(4). -С. 50-60. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29455114.

- Ильчуков, С. Осиновые леса. - Текст: электронный / С. Ильчуков // Вестник Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. - 2007. - № 9. - С. 41-42. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=29275361.

- Myking, T. Life history strategies of aspen (Populus trémula L.) and browsing effects: a literature review. - Текст: электронный / T. Myking, F. Behler, G. Austrheim, E.J. Solberg // Forestry: An International Journal of Forest Research. - Vol. 84. - Is. 1. - January 2011. - P. 61-71. - Режим доступа: https://doi.org/10.1093/forestry/cpq044.

- Румянцев, Д.Е. Потенциал использования дендрохронологической информации в лесной науке и практике: автореф. дис. ... д-ра биол. наук: специальность 03.02.08 «Экология» / Денис Евгеньевич Румянцев; Воронеж. гос. лесотехн. акад. - Воронеж, 2011. - 36 с. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19346800.

- Fritts, H.C. Tree rings and climate / H.C. Fritts. - London - New York - San Francisco: Academic press, 1976. -576 p. - Режим доступа: DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-268450-0.X5001-0.

- Румянцев, Д.Е. Диагностика экологических требований хвойных интродуцентов на основе дендрохроно-логической информации. - Текст: электронный / Д.Е. Румянцев // Бюллетень Главного ботанического сада. -2004. - № 188. - С. 36-40. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36901289.

- Румянцев, Д.Е. Дендрохронологическая диагностика отдельных экологических свойств у видов Picea. -Текст: электронный / Д.Е. Румянцев, М.С. Александрова // Бюллетень Главного ботанического сада. - 2006. -№ 190. - С. 87-93. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36739765.

- Dudley, M.M. Influence of climate on the growth of quaking aspen (Populus tremuloides) in Colorado and southern Wyoming. - Текст: электронный / M.M. Dudley, J. Negron, N.A. Tisserat, W.D. Shepperd, W.R. Jacobi // Canadian Journal of Forest Research. - 2015. - 45: 1546-1563. - Режим доступа: https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0092.

- Древесные растения Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН: 60 лет интродукции / под общ. ред. А.С. Демидова. - Москва: Наука, 2005. - 586 с.

- Пальчиков, С.Б. Современное оборудование для дендрохронологических исследований. - Текст: электронный // С.Б. Пальчиков, Д.Е. Румянцев // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. - 2010. - № 3(72). - С. 46-51. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=14871907.

- Методические рекомендации по отбору кернов древесины для целей дендрохронологических исследований в лесоведении и лесоводстве. - Текст: электронный / Д.Е. Румянцев, В.А. Липаткин, А.В. Черакшев, Н.С. Воробьева. - Москва: Профессиональная наука, 2022. - 44 с. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=50103705.

- Лапин, П.И. Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений / П.И. Лапин, С.В. Сиднева // Опыт интродукции древесных растений. - Москва: ГБС АН СССР, 1973. - С. 3-67.

- Липаткин, В.А. Перекрестная датировка дендрохронологических рядов с помощью ПЭВМ / В.А. Липаткин, С.Ю. Мазитов // Экология, мониторинг и рациональное природопользование. - 1997. - № 288(1). - С. 103-110.

- Ловелиус, Н.В. Изменчивость прироста деревьев / Н.В. Ловелиус. - Ленинград: Наука, 1979. - 231 с.

- Лакин, Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. - Москва: Высшая школа, 1973. - 343 с.

- Климатическая обусловленность радиального прироста хвойных и лиственных пород деревьев в подзоне средней тайги Центральной Сибири. - Текст: электронный / М.В. Скомаркова, Е.А. Ваганов, К. Вирт, А.В. Кир-дянов // География и природные ресурсы. - 2009. - № 32. - С. 80-85. - Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=12787012.

- Воробьева, Н.С. Специфика проявления климатического сигнала в хронологиях осины для древостоев из разных частей Русской равнины. - Текст: электронный / Н.С. Воробьева, Д.Е. Румянцев // Лесохозяйственная информация. - 2023. - № 1. - С. 5-16. DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2023.1.01. - Режим доступа: URL: https:// elibrary.ru/item.asp?edn=osqjdg.

- Dendroclimatic studies of aspen growth in Moscow / V. Lipatkin, D. Rumyantsev, N. Vorobyeva, A. Sirotova // Materials of VI International Conference on Actual Problems of the Energy Complex and Environmental Protection (APEC-VI-2023) (Uzbekistan, Tajikistan, Russia, June 14-16, 2023). - E3S Web of Conferences. - Vol. 411, 02046 (2023). - Р. 1-8. - Режим доступа: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341102046.