Особенности ростовых процессов у городского и сельского населения севера европейской части России

Автор: Година Е.З., Хомякова И.А., Задорожная Л.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2009-2010 гг. было проведено комплексное антропологическое обследование ок. 2 000 детей обоего пола в возрасте от 7 до 17 лет в г. Архангельске и селах Архангельской обл. Полученные материалы сравнивали с данными 1988-1989 гг. (1 500 детей того же возраста), собранными теми же авторами в тех же населенных пунктах, по тем же антропологическим методикам. Программа обследования включала ок. 50 измерительных и описательных признаков; определение биологического возраста и типа конституции; анкетирование (сведения о профессии и образовании родителей, количестве детей в семье и др.). Вычислялись длины сегментов тела и конечностей, индекс массы тела. Проводились процедура нормирования, дисперсионный анализ обобщенных данных (one-way ANOVA). Исследованием установлено, что дети из Архангельска несколько превосходят своих сверстников из сельской местности по длине тела, практически не отличаются от них по обхвату груди, массе тела и ее индексу. Современные городские и сельские школьники превосходят детей, обследованных в 1988 г., по длине и массе тела, обхвату груди. У них отмечено изменение пропорций в сторону увеличения длины корпуса, уменьшения плечевого и увеличения тазового диаметра. Выявлено достоверное возрастание обхватных размеров и показателей подкожного жироотложения, а также сближение физических характеристик горожан и сельских жителей по ряду признаков. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о продолжающихся процессах секулярного тренда у жителей Архангельской обл.

Антропология, процессы роста и развития, сельские и городские школьники, архангельская область, секулярные изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145792

IDR: 145145792 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.146-156

Текст научной статьи Особенности ростовых процессов у городского и сельского населения севера европейской части России

Изучение процессов роста и развития в городских популяциях в сравнении с сельскими имеет длительную историю. В XVIII и XIX вв. в большинстве стран Европы и в США сельские дети были выше своих городских сверстников [Rona, 1984; Bogin, 1988]. А.Т. Стигман приводит средние значения длины тела английских призывников по архивам XVIII в.: 168,6 и 157,5 см для сельских и городских юношей соответственно [Steegman, 1985].

В ХХ в. тенденция меняется на противоположную: городские дети превосходят сельских по длине и массе тела, развитию жирового компонента и другим антропометрическим показателям [Meredith, 1982]. Эта закономерность характерна для большинства экономически развитых и в особенности развивающихся стран [Година, Миклашевская, 1989]. В качестве причины различий выдвигались лучшие социальноэкономические и гигиенические условия жизни, статус питания городских детей и подростков [Eveleth, Tanner, 1990, с. 191–207; Rona, 1991].

Мало что изменилось в XXI в. На основании анализа показателей здоровья детей в 47 развивающихся странах мира обнаружено, что в городах оно лучше, чем в сельских ме стностях [Van de Poel, O’Donnell, van Doorslaer, 2007]. Масштабное исследование было проведено в 2013 г. в городских и сельских популяциях 141 страны с низким и средним уровнем дохода. На основании мета-анализа данных по длине и массе тела авторы пришли к выводу, что практически во всех странах дети-горожане выше и тяжелее, чем их ровесники в сельской местности. Масштаб различий может быть разным. Наибольшая разница отмечена в странах Латинской Америки (Перу, Гондурас, Боливия, Гватемала), некоторых африканских, во Вьетнаме и Китае [Paciorek et al., 2013]. У городских детей выявлены более быстрые темпы роста, за счет чего отчасти и достигаются отмеченные различия в размерах тела [Wronska-Weclaw, 1984; Petrovic et al., 1984; Миклашевская, Соловьева, Година, 1988, с. 53–59].

Установлены различия в пропорциях тела: сельские дети более коренасты и брахиморфны [Wronska-Weclaw, 1984; Chigea, Miu, Tudoscie, 1987]. Уступая городским сверстникам по длине и массе тела, они не отстают от них по окружности грудной клетки, демонстрируя тем самым повышенную крепость организма по сравнению с горожанами [Поляков, 1985]. В качестве одного из факторов, отрицательно влияющих на физическое развитие современных горожан, рассматривается гиподинамия, но в последние годы появляются исследования, свидетельствующие о снижении физической нагрузки и у сельских жителей [Пермякова, 2012, с. 20–22; Liu et al., 2012].

Помимо различий в размерах тела, городские и сельские школьники характеризуются разными сроками полового созревания. Наблюдается отчетливая зависимость между величиной населенного пункта и возрастом начала менструирования в сторону его уменьшения с ростом числа жителей [Година, Миклашевская, 1990]. У горожан отмечены также более быстрые изменения сроков полового созревания у представителей разных поколений [Popławska et al., 2013].

Секулярные изменения размеров тела у городских и сельских детей и подростков – тема особого исследования. В уже упоминавшемся обзоре [Paciorek et al., 2013] отмечены существенные различия в темпах этих изменений и их направленности. Между 1985 и 2011 г. разница между сельскими и городскими детьми по длине тела значительно уменьшилась в южных и тропических районах Латинской Америки и на юге Азии, но, по сути, не изменилась в большинстве других регионов. Различия по массе тела снизились в тех же районах Латинской Америки, однако в большинстве регионов значительно увеличились из-за того, что прибавка в весе у городских детей была существенно выше.

Различия между детьми города и села отмечались и в России. По материалам ростовых исследований, проводившихся с целью составления стандартов для оценки физического развития и ограничивавшихся измерениями тотальных размеров тела [Материалы…, 1986; Физическое развитие…, 1988], тенденция ускоренного роста городских детей была констатирована для многих регионов России. Анализ данных обследования детей Санкт-Петербурга и их сверстников из Ленинградской обл., проведенного в 1990-х гг. группой американских и российских ученых, выявил существенные различия в морфологических показателях, общей калорийности пищи, потреблении витаминов и микроэлементов, которые оказались достоверно выше у горожан [Spurgeon et al., 1994; Steele et al., 1994]. В последние годы специфика процессов физического развития детей города и села изучалась рядом исследователей в разных регионах России [Кабанов, 2005; Медведев и др., 2011; Османов Р.О., Омариева, Османов О.Р., 2013; Егорова и др., 2014; Филатова, 2014; Цыбульская и др., 2014], в т.ч. и в Архангельской обл. [Дегтева и др., 2013; Федотов, Дегтева, Година, 2012; Федотов, 2014]. Однако, как и в случае многих других работ, выполненных в области гигиены детей и подростков, программа этих исследований ограничивалась минимальным набором признаков.

Цель настоящей работы – охарактеризовать процессы роста и развития детей и подростков г. Архангельска и Архангельской обл. на современном этапе по обширному набору признаков, включая показатели биологического возраста, а также сопоставить полученные результаты с архивными данными, собранными в конце 80-х гг. прошлого столетия.

Материалы и методы

Материал для настоящей работы собран в 2009–2010 гг. в рамках проекта, посвященного 300-летнему юбилею основателя Московского университета М.В. Ломоносова. Было проведено комплексное антропологическое обследование детского населения сел Холмогоры (родина М.В. Ломоносова), Матигоры и Емецк, а также г. Архангельска. Обследовано ок. 2 тыс. детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Материал собран методом поперечного сечения с соблюдением правил биоэтики и подписанием протоколов информированного согласия на каждого испытуемого (у младших школьников протоколы подписывали родители). В обследование вошли дети, оба (96 %) или один из родителей (4 %) которых русские.

Для сравнения использовались материалы, собранные нами же в 1988–1989 гг. в тех же районах и селах [Миклашевская и др., 1992]. Можно сказать, что были изучены два поколения городских и сельских детей и подростков Архангельской обл. В каждом селе проведено тотальное обследование школьников, численность которых значительно сократилась по сравнению с 1980-ми гг. в связи с падением рождаемости в России и миграционными процессами. Сельское население Архангельской обл. постоянно сокращается [Табаков, 2005]. Согласно данным официальной статистики, в последние годы общая убыль населения региона происходит со скоростью 10 тыс. чел. в год (http://www. .

Материал делился на возрастные группы по принятому в отечественной антропологии принципу: средний возраст детей в группе равен целому числу лет. Антропометрическое обследование проводилось по стандартной методике [Бунак, 1941, с. 58–86]. Программа включала ок. 50 измерительных и описательных признаков; анкетирование, учитывающее профессию и образование родителей, количе ство детей в семье, материальный статус семьи, характер питания и др. [Задорожная, 1998, с. 13–16]. Вычислялись длина ноги, руки и туловища; индекс Кетле (индекс массы тела – ИМТ) по формуле I = W/L2 , где I – значение индекса, W – масса тела (кг), L – длина тела (м); абсолютное и относительное количество жировой массы (кг, %) по формулам М. Слотер с соавторами [Slaughter et al., 1988].

Собраны данные по половому созреванию подростков. Учитывались следующие признаки: у девочек – развитие молочных желез (Ма), оволошения подмышечного (Ах) и лобкового (Р), возраст начала менструирования (Ме); у мальчиков – пубертатное набухание сосков (С), развитие оволошения подмышечного (Ах) и лобкового (Р), возраст ломки голоса (Гол), степень выступания кадыка (К), рост усов (У), бороды (Б) и волос на груди (Г) [Соловьева, 1966, с. 51–56].

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием стандартных пакетов статистических программ Statistica 6.0, 8.0. Применялась процедура нормирования, позволяющая сравнивать особенности внутригрупповой дифференциации независимо от возраста и пола [Cole, 1997]. Достоверность различий средних величин оценивалась по t-критерию Стьюдента. Проводился дисперсионный анализ (oneway ANOVA). Достоверность различий оценивалась с помощью теста Шеффе. Средний возраст появления вторичных половых признаков определяли методом пробит-регрессии.

Результаты и их обсуждение

Динамика возрастных изменений средних величин основных размеров тела у девочек и мальчиков Архангельска и Архангельской обл. представлена в табл. 1*. В пубертатный период девочки Архангельска обгоняют своих сельских сверстниц по длине тела, однако различия статистически достоверны только в 11 и 12 лет (табл. 1). В 17 лет у горожанок этот показатель достигает 161,97 см, а у девушек из сел области – 160,56 см. В группе 16-летних как в городе, так и в селе он выше, чем у 17-летних, и составляет 163 см. Можно предположить, что девушки, родившиеся в 1993 г., в большей мере испытали влияние экономического кризиса начала 90-х гг., чем представительницы последующих возрастных групп.

Мальчики Архангельска обгоняют своих сельских сверстников по длине тела практически на всем возрастном интервале. Различия достоверны в 7, 11 и 15 лет (табл. 1). В 17 лет у городских юношей этот показатель достигает 175,3 см, а у сельских – 173,4 см. Юноши Архангельска в 17 лет уступают московским по длине тела (175,9 см) [Година, 2001, с. 143]. Результаты измерений роста мужского населения Архангельского уезда, проведенных в 1870– 1880-х гг. и повторно в 1925 г. (166,1 и 166,6 см соответственно), в целом не отличались от показателей жителей Московского уезда (166,0 и 166,7 см соответственно) [Бунак, 1932]. Значительный секулярный прирост по длине тела у русских Архангельска за 100 с лишним лет – почти на 10 см – сопоставим по величине со среднеевропейскими цифрами [Malina, 2004].

По массе тела девочки города обгоняют своих сельских сверстниц в младших возрастах, но в старших эта тенденция меняется на противоположную (табл. 1), что согласуется с полученными нами ранее данными об астенизации и лептосомизации городских девушек

Таблица 1. Основные статистические параметры морфологических показателей детей г. Архангельска (ГА) и Архангельской обл. (АО)

Примечание: жирным шрифтом выделены показатели, различия между которыми у жителей Архангельска и Архангельской обл. (соответствующего года обследования) достигают уровня значимости (р < 0,01).

[Година, 2009]. У мальчиков статистически выраженная разница в пользу горожан наблюдается лишь в 11 лет, в остальных возрастных группах достоверные различия практически отсутствуют, хотя тенденция к большей массе тела у городских жителей сохраняется (табл. 1).

По обхвату груди можно отметить тенденцию, уже обнаруженную нами для массы тела: некоторое превышение соответствующих значений у городских девочек в младших возрастах и, напротив, их снижение – в старших. Статистически достоверные отличия отмечены в 15-летнем возрасте, когда разница в пользу сельских жительниц достигает 3,5 см ( p < 0,01). У мальчиков горожане обгоняют своих сельских сверстников по обхвату груди в 11-летнем возрасте ( p < 0,01). В остальных возрастных группах статистически достоверных различий не выявлено. При учете более высокого роста горожан это свидетельствует о большей брахиморфности сельского населения, что подтверждает выводы других авторов [Wronska-Weclaw, 1984; Chigea, Miu, Tudoscie, 1987].

Для индекса массы тела характерны тенденции, уже отмеченные нами при анализе ее возрастной ди- намики. У девушек 14–17 лет этот показатель ниже в городе, хотя статистически достоверные отличия отмечены только в 15 лет. У мальчиков различия достигают статистически достоверных величин в пользу горожан в 11 лет (табл. 1).

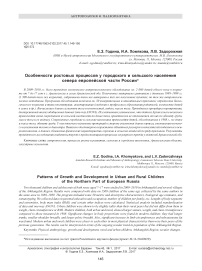

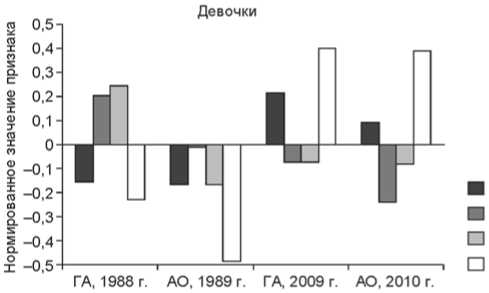

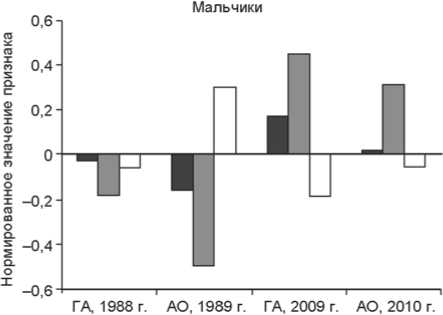

Результаты дисперсионного анализа по объединенным возрастным группам показывают в высшей степени достоверные различия по ряду признаков. Существенные различия выявлены по соотношению длин корпуса и ноги ( р < 0,000 у мальчиков, p < 0,05 у девочек). При сходных значениях длины корпуса у городских и сельских детей горожане имеют более длинные ноги, что хорошо демонстрируют результаты дисперсионного анализа (рис. 1). Согласно общепризнанному мнению, различия по этому признаку в первую очередь свидетельствуют о влиянии условий среды на ростовые процессы в предпубертатный период онтогенеза. Относительное укорочение ног и удлинение туловища могут служить показателями неблагоприятных условий роста [Bogin, Varela-Silva, 2010].

Отмечается характерная тенденция к большей величине подкожного жирового слоя у современных го-

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа длины ноги ( а ) и корпуса ( б ) у детей в городских (ГА) и сельских (АО) группах.

а

б

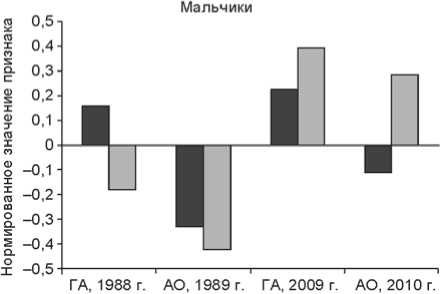

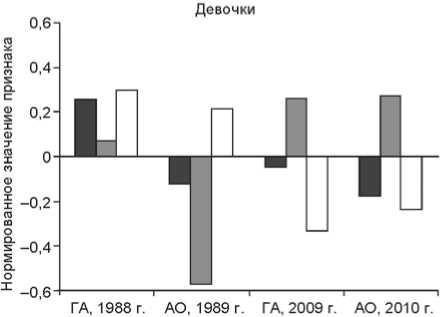

Рис. 2. Результаты дисперсионного анализа величины кожно-жировых складок у детей в городских (ГА) и сельских (АО) группах.

а – на спине; б – на внешней поверхности плеча; в – на внутренней; г – на животе.

а б в г

рожан (рис. 2). У мальчиков она более выражена: больший масштаб различий, затронуты четыре кожно-жировые складки на корпусе и конечности ( p < 0,05÷0,01). У городских девочек немного больше толщина жировых складок на спине и на внешней поверхности плеча.

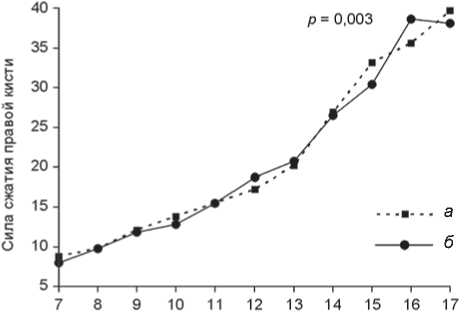

При сравнении показателей динамометрии у городских и сельских школьников логично было бы предположить более высокие величины у последних в силу их занятости в сезонных сельскохозяйственных работах, более подвижного образа жизни и т.д. [Гундэгмаа, 2009, с. 17–19]. В нашем случае получены интересные результаты (рис. 3). У мальчиков города и села различий практически не выявлено (за исключением 16-летних, среди которых сельские юноши имеют достоверно более высокие показатели). У девушек они демонстрируют все тот же, уже констатированный нами паттерн: до наступления полового созревания физически более сильными оказываются горожанки, а в постпубертате – жительницы сельской местности. Выявленные различия носят характер тенденции. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что изменения образа жизни, связанные со снижением физической активности, затрагивают уже жителей не только города, но и села. Это подтверждает данные других авторов [Пермякова, 2012, с. 20–22; Liu et al., 2012].

По срокам появления вторичных половых признаков городские девушки значительно опережают сельских (табл. 2). По важнейшему показателю – возрасту менархе – разница составляет ок. 5 мес. У девушек Архангельска начало менструирования приходится на 12 лет 9 мес., что значительно раньше, чем у москвичек, у которых данный показатель на рубеже столетий составлял 13,0 лет [Година, 2001, с. 133].

По этим цифрам можно констатировать активно идущие процессы секулярного тренда у современных жительниц Севера. Юноши Архангельской обл. по большинству признаков не отстают от своих городских сверстников, а по таким, как рост волос на лобке и пубертатное набухание сосков, оказываются впереди (на 3 и 12 мес. соответственно). Эти данные в целом подтверждают имеющиеся в литературе сведения о характере различий в сроках полового созревания между детьми города и села [Година, Миклашевская, 1990; Popławska et al., 2013].

Второй важной задачей исследования является изучение секулярных сдвигов, произошедших за последние два десятилетия. В XXI в. выявлено два наиболее вероятных сценария: изменение массы тела и показате-

Таблица 2. Средний возраст развития вторичных половых признаков у подростков г. Архангельска и Архангельской обл. (в годах)

|

Признак |

Архангельск, 1988 г. |

Архангельская обл., 1989 г. |

Архангельск, 2009 г. |

Архангельская обл., 2010 г. |

|

Девочки |

||||

|

Молочные железы (Ma) |

10,23 ± 1,96 |

10,36 ± 1,68 |

9,75 ± 1,66 |

10,25 ± 1,92 |

|

Волосы на лобке (P) |

11,72 ± 1,68 |

11,78 ± 1,25 |

10,75 ± 1,66 |

11,25 ± 1,33 |

|

Волосы в подмышечных впадинах (Ах) |

12,13 ± 1,96 |

11,92 ± 1,25 |

11,00 ± 1,83 |

12,75 ± 2,25 |

|

Менархе (Ме) |

12,82 ± 1,68 |

13,62 ± 1,68 |

12,75 ± 1,66 |

13,25 ± 1,66 |

|

Мальчики |

||||

|

Набухание сосков (С) |

13,54 ± 1,25 |

14,23 ± 1,96 |

12,75 ± 1,25 |

11,75 ± 2,25 |

|

Волосы на лобке (P) |

13,27 ± 1,68 |

13,23 ± 1,96 |

12,50 ± 1,50 |

12,25 ± 1,92 |

|

Волосы в подмышечных впадинах (Ах) |

14,22 ± 1,68 |

14,50 ± 1,16 |

12,50 ± 2,16 |

12,75 ± 1,66 |

|

Выступание кадыка (К) |

13,27 ± 1,68 |

14,00 ± 1,96 |

13,50 ± 1,25 |

13,75 ± 1,92 |

|

Ломка голоса (Гол) |

13,40 ± 1,66 |

14,00 ± 1,33 |

13,66 ± 1,66 |

13,23 ± 1,66 |

|

Рост усов (У) |

15,12 ± 1,39 |

15,23 ± 1,33 |

14,25 ± 1,92 |

14,00 ± 1,83 |

|

Рост бороды (Б) |

16,21 ± 1,11 |

16,23 ± 1,66 |

15,25 ± 1,92 |

14,25 ± 1,92 |

Возраст, лет

Рис. 3. Возрастные изменения силы сжатия правой кисти у городских ( а ) и сельских ( б ) мальчиков, обследованных в 2009–2010 гг.

лей жироотложения при одновременной стабилизации продольного роста или изменение формы тела в сторону более лептосомного типа [Година, 2009]. Какой индивидуальный сценарий секулярного тренда свойственен детям и подросткам северного региона России?

Дисперсионный анализ обобщенных данных выявил, что по длине тела современные жительницы Архангельска отличаются от своих сверстниц, живших в конце 80-х гг. прошлого столетия, не значительно, но достоверно (p < 0,01). Статистически достоверные отличия по возрастным группам отмечены для восьми и девятилетних девочек (что, возможно, связано с более ранним началом полового созревания у современных горожанок). У мальчиков на протяжении всего пубертатного периода наблюдаются статистически достоверные различия в пользу современных архангельцев. К 17 годам показатели практически выравниваются: современные юноши достигают длины тела 175,27 см, а их ровесники из предыдущего поколения – 174,88 см (см. табл. 1). Это подтверждает высказанный нами [Миклашевская, Соловьева, Година, 1988, с. 47–48; Година, 2001, с. 142–157] и рядом других исследователей [Ямпольская, 2000, с. 62–63; Roede, van Wieringen, 1985; Susanne, Bodzsár, 1998] вывод о стабилизации процессов продольного роста у современной молодежи в большинстве стран мира.

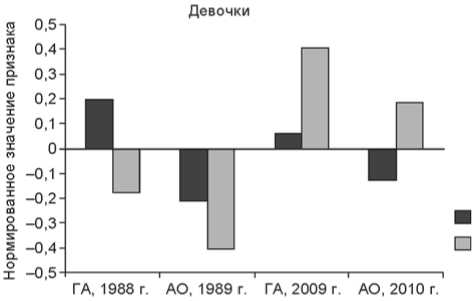

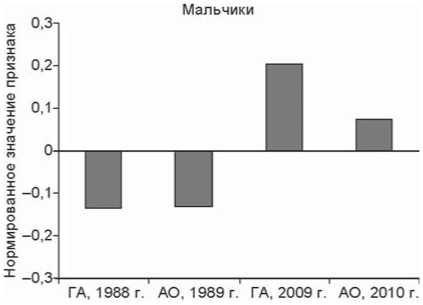

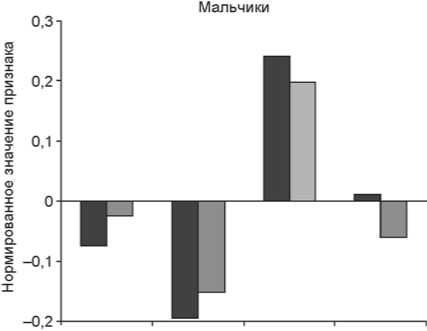

Средние показатели обхвата груди мальчиков и девочек Архангельска свидетельствуют о секулярных сдвигах в сторону его увеличения (статистически достоверные различия отмечены для большинства изученных возрастных групп). По результатам дисперсионного анализа (рис. 4) различия достигают самого высокого уровня значимости ( p < 0,000). Аналогичные сдвиги несколько менее выражены у сельских детей региона ( p < 0,05). Таким образом, говорить об изменении формы тела в сторону лептосомизации, как это было ранее показано нами для Москвы и других городов России [Година, 2009], в данном случае вряд ли возможно. Однако некоторые изменения формы тела все же происходят: это уменьшение плечевого и увеличение тазового диаметров у городских детей (рис. 5). По абсолютным величинам разница в отдельных возрастах невелика, но результаты дисперсионного анализа по объединенным возрастным группам

Рис. 4. Результаты дисперсионного анализа обхвата груди у детей в городских (ГА) и сельских (АО) группах.

Рис. 5. Результаты дисперсионного анализа диаметров плеч ( а ) и таза ( б ), соотношения диаметра плеч и длины тела ( в ) у детей в городских (ГА) и сельских (АО) группах.

■а

□б

□в

показывают в высшей степени достоверные различия ( p < 0,001). Наиболее ярко изменения проявляются у сельских детей.

У современных юных жителей Архангельска на фоне незначительных изменений длины тела довольно существенно изменяются ее отрезки. В отличие от данных об увеличении длины ноги и уменьшении длины туловища, приведенных в классических исследованиях по секулярным сдвигам в пропорциях тела [Tanner et al., 1982; Cole, 2003], в архангельской популяции длина ноги достоверно уменьшилась у девочек ( p < 0,05) и осталась без изменения у мальчиков, а длина корпуса у лиц обоего пола увеличилась ( p < 0,001). В селах региона соответствующая тенденция более выражена у мальчиков. Эти изменения можно интерпретировать в свете ухудшения условий жизни в Архангельске за последние 20 лет. Сходные данные о большем вкладе длины туловища в секулярные изменения роста отмечены и в некоторых других странах [Leung et al., 1996].

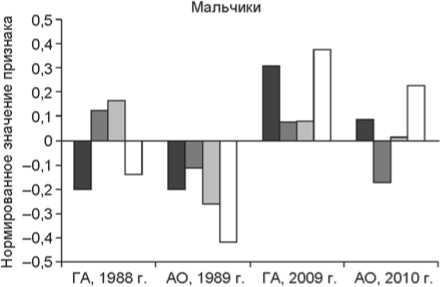

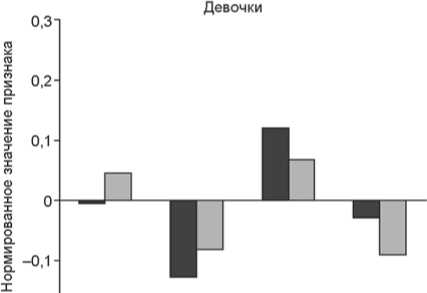

У детей в Архангельской обл. произошли изменения в обхватных размерах, в основном в сторону их увеличения (см. рис. 4), и сходные (достоверные у мальчиков) в общем и относительном количестве жира (рис. 6). Большее возрастание жировой массы отмечено у городских детей (p < 0,01), однако и сельские претерпевают существенные изменения в этом отношении (p < 0,05). Тенденция к увеличению количества жира у современного взрослого и детского населения но сит глобальный характер. По некоторым данным, она более выражена у сельских детей. Так, по материалам Национального исследования состояния здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey) 1999–2006 гг., в настоящее время условия жизни в сельской местности в США способствуют большему развитию жироотложения [Liu et al., 2012]. Авторы приходят к выводу о недостатке двигательной активно- сти у сельских детей, что согласуется с нашими данными об одинаковых показателях мышечной силы у детей и подростков города и села, а также с результатами анкетирования сельских жителей, свидетельствующими о меньших физических нагрузках по сравнению с горожанами [Пермякова, 2012, c. 20–22].

Существенные изменения произошли в характере распределения подкожного жирового слоя. За 20 лет у городских и сельских детей и подростков Архангельской обл. он статистиче ски до стоверно увеличился на корпусе и уменьшился на конечностях (см. рис. 2). Особенно увеличилась жировая складка на животе ( p < 0,000). В некоторых возрастных группах ее толщина стала больше на 4–5 мм, что составляет весьма значительную величину. Судя по данным ряда исследователей, увеличение абдоминального жироотложения является предиктором целого ряда заболеваний (сердечно-сосудистые, сахарный диабет и др.) как во взрослом, так и в детском возрасте [Demerath et al., 2011]. Отмеченные нами тенденции могут свидетельствовать о неблагоприятных прогнозах относительно здоровья как городских, так и сельских детей Архангельской обл.

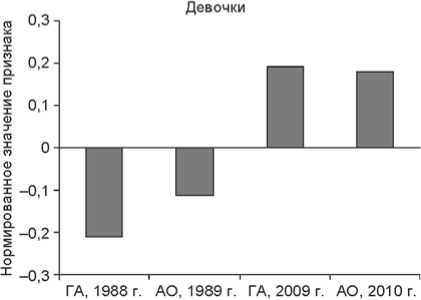

У подростков города и села произошли значительные изменения в сроках полового созревания в сторону его ускорения. По сравнению с архивными данными [Миклашевская и др., 1992] существенно понизились цифры среднего возраста развития вторичных половых признаков как у мальчиков, так и у девочек (см. табл. 2). Уже упоминалось о незначительном, но достоверном увеличении тазового диаметра у современных девочек Архангельска. По данным ряда авторов [Ellison, 1982; Worthman, 1993], возраст менархе лучше всего прогнозируется именно по этому показателю. Средняя величина в 24 см определяет начало менструирования у девочек и в модернизированных, и в традиционных популяциях. «Критическая» вели-

ГА, 1988 г. АО, 1989 г. ГА, 2009 г. АО, 2010 г.

Рис. 6. Результаты дисперсионного анализа общего ( а ) и относительного ( б ) количества жировой массы у детей в городских (ГА) и сельских (АО) группах.

■а

□б

ГА, 1988 г. АО, 1989 г. ГА, 2009 г. АО, 2010 г.

чина тазового диаметра (в большей мере, чем «критический» вес [Frish, Revelle, 1971]) является одним из необходимых условий успешного становления репродуктивной функции. По самому важному маркеру пубертатного периода – возрасту менархе – цифры составили в 2010 г. 12 лет 9 мес. для жительниц Архангельска и 13 лет 3 мес. для сельских девушек против соответственно 12 лет 10 мес. и 13 лет 7 мес. в 1988 г. Сдвиг в сторону акселерации наблюдается и по остальным признакам у девушек и юношей, причем степень различий между городом и селом снижается. Можно констатировать примерно одинаковые темпы изменений для сельских и городских детей и подростков Архангельской обл., хотя в некоторых других исследованиях отмечается, что показатели биологического возраста у сельских жителей изменяются медленнее [Popławska et al., 2013].

Существенно снизилась степень различий и по ряду признаков, характеризующих тотальные размеры тела. Для выяснения природы этих изменений нами проведено сравнение социально-экономических и демографических характеристик, полученных на основе анкетирования в двух сериях обследований. Наблюдается достоверное снижение образовательного и профессионального уровня взрослого населения г. Архангельска. При этом уменьшается среднее количество детей, особенно в сельской семье, что означает больший доход на одного члена семьи [Задорожная, 1998, с. 13–16]. Сочетание наблюдаемых тенденций (табл. 3) ведет к выравниванию социально-экономических условий в городе и сельской местности, чем, вероятно, можно объяснить возросшее сходство двух изученных групп детского населения между собой.

Изменения социально-экономических и демографических характеристик могут быть обусловлены миграционными процессами, которые с максимальной интенсивностью идут на Севере России в последние годы depopulyatsii/). В 2002 г. 83,9 %, а по данным переписи 2010 г. 79,6 %, от общей численности мигрантов в Архангельске сменили свое постоянное место жительства в границах Архангельской обл. [Константинов, 2015], т.е. переселились из более мелких городов и сел. По нашим данным, у 42,3 % детей, обследованных в Архангельске в 2010 г., родители переехали в город из сельской местности.

Выводы

-

1. Сравнение современных сельских и городских юношей показало, что жители Архангельска несколько превосходят своих сверстников из сельской местности по длине тела, практически не отличаются от них по обхвату груди, массе тела и ее индексу. У городских девушек в старших возрастах обнаружена тенденция к более низким, по сравнению со сверстницами из сельских районов, показателям обхвата груди, массы тела и ее индекса. По срокам полового созревания горожане обгоняют жителей села.

-

2. Установлено, что современные городские и сельские школьники превосходят своих сверстников, обследованных в 1988 г., по длине, массе тела и ее индексу, что особенно выражено у мальчиков в пубертатном периоде развития. Для современных детей характерно изменение пропорций тела в сторону увеличения длины корпуса. Достоверные различия выявлены по обхватным размерам и показателям подкожного жироотложения. Дети и подростки, обследованные в 2010 г., отличаются бóльшими обхватами грудной клетки и плеча. У них толще кожно-жировые складки. Для мальчиков и девочек характерны изменения топографии жироотложения в сторону большего развития жирового слоя на туловище, в особенности в области

Таблица 3. Различия по некоторым социально-экономическим и демографическим характеристикам семей детей, обследованных в г. Архангельске и Архангельской обл.

Сравниваемые группы (место, год обследования)

Среднее количество детей в семье

Средний балл оценки уровня образования родителей

Средний балл оценки профессионального уровня родителей

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Архангельск, 1988 и Архангельская обл., 1989

–0,47 *

–0,53

0,48 **

0,51

0,56

0,59

Архангельск и Архангельская обл., 2010

–0,26 ***

–0,36 ***

0,07

0,16 ***

0,26 ***

0,45

Архангельск, 1988 и 2010

–0,04

0,16 ***

0,34 ***

0,11 **

0,33 **

0,18 ***

Архангельская обл., 1989 и 2010

0,17 ***

0,33 ***

–0,07

–0,24 ***

0,03

0,04

* р < 0,05.

** p < 0,01.

*** p < 0,001.

-

3. По ряду признаков физические характеристики горожан и сельских жителей сближаются. Это может быть связано с выравниванием социально-экономических и демографических характеристик сельской и городской среды, обусловленным бурными социальными процессами, которые протекают на Севере России в последние два десятилетия.

живота. По длине тела у 17-летних юношей и девушек существенных различий не выявлено, что позволяет говорить о стабилизации процессов продольного роста у современной молодежи.

Список литературы Особенности ростовых процессов у городского и сельского населения севера европейской части России

- Бунак В.В. Об изменении роста мужского населения СССР за 50 лет//Антропол. журн. -1932. -№ 1. -С. 24-53.

- Бунак В.В. Антропометрия. -М.: Учпедгиз, 1941. -367 с.

- Година Е.З. Динамика процессов роста и развития у человека: пространственно-временные аспекты: дис.. д-ра биол. наук. -М., 2001. -383 с.

- Година Е.З. От матрешки -к Барби: Как меняются физические размеры наших детей//Экология и жизнь. -2009. -№ 5 (90). -С. 76-81.

- Година Е.З., Миклашевская Н.Н. Экология и рост: влияние факторов окружающей среды на процессы роста и полового созревания человека//Рост и развитие детей и подростков. -М.: ВИНИТИ, 1989. -С. 77-134. -(Итоги науки и техники. Сер.: Антропология; т. 3.).