Особенности рудной минерализации золотоурановых рудопроявлений Озерное и Лагерное куолаярвинской структуры (Северная Карелия)

Автор: Коваль Алексей Владиславович, Богачев Владимир Алексеевич, Петров Сергей Викторович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология и геофизика

Статья в выпуске: 1 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

Щелочно-карбонатные метасоматиты зон разломов широко распространены в пределах всех докембрийских щитов. Их изучение привлекает пристальное внимание исследователей в связи с приуроченностью к ним разнообразных концентраций рудообразующих элементов. Кроме того, четкий структурный контроль метасоматитов, их состав и стадийность развития имеют большое значение для прогнозной оценки геологических структур. Куолаярвинская зона - одна из перспективных в Республике Карелия в отношении поисков, оценки и возможной промышленной добычи золота и урана. На ее территории выявлены месторождение золота Майское, а также ряд комплексных золотоурановых рудопроявлений, среди которых наибольший интерес представляют Озерное и Лагерное. В работе рассматриваются особенности рудной минерализации этих рудопроявлений, а также зависимость ее состава от первичной породы, подвергавшейся гидротермально-метасоматической проработки. В общей последовательности образования рудных минералов выявлено шесть парагенезисов (породный, урановорудный, сульфидный, селенидно-теллуридный, низкотемпературный и гипергенный)...

Золото, уран, метасоматиты, северная карелия, куола-панаярвинская зона, докембрий

Короткий адрес: https://sciup.org/142220003

IDR: 142220003 | УДК: 553.3.072 | DOI: 10.21443/1560-9278-2019-22-1-23-35

Текст научной статьи Особенности рудной минерализации золотоурановых рудопроявлений Озерное и Лагерное куолаярвинской структуры (Северная Карелия)

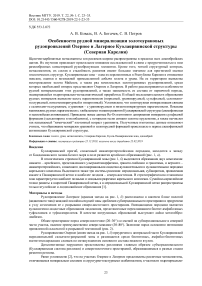

Куолаярвинский прогиб, сложенный нижнепротерозойскими породами, находится к западу от Кандалакшского залива Белого моря в поле развития архейских образований (рис. 1, а ).

В геологическом строении Куолаярвинской зоны (рис. 1, б ) выделяются образования двух комплексов: нижнего – архейского, представленного ультраметаморфитами, гранито-гнейсами и гранитами, и верхнего – нижнепротерозойского, сложенного дислоцированными осадочно-вулканогенными и вулканогенными породами карельского комплекса. Выделяются также три системы разломов: меридиональная, субширотная, проявленная южнее в Панаярвинской ветви и наиболее поздняя – северо-восточная. В стратиграфическом отношении зона характеризуется наиболее полными и мощными разрезами карельского комплекса. Сумийско-сариолийские толщи развиты в широтной Панаярвинской ветви, а в меридиональной Куолаярвинской ветви распространены только ятулийские и людиковийские образования [1].

Материалы и методы

Рудопроявление Лагерное (красная звезда на рис. 1, б ) расположено в висячем блоке пологой (надвигового типа) западной послойно-секущей зоны дробления субмеридионального простирания и приурочено к узлу сочленения ее с разрывами северо-восточного простирания. Вмещающими породами являются вулканогенно-осадочные образования людиковия, представленные переслаиванием биотит-амфиболовых туфосланцев и туфоалевролитов. В качестве интрузивных образований выступают дайки метагаббро-диабазов.

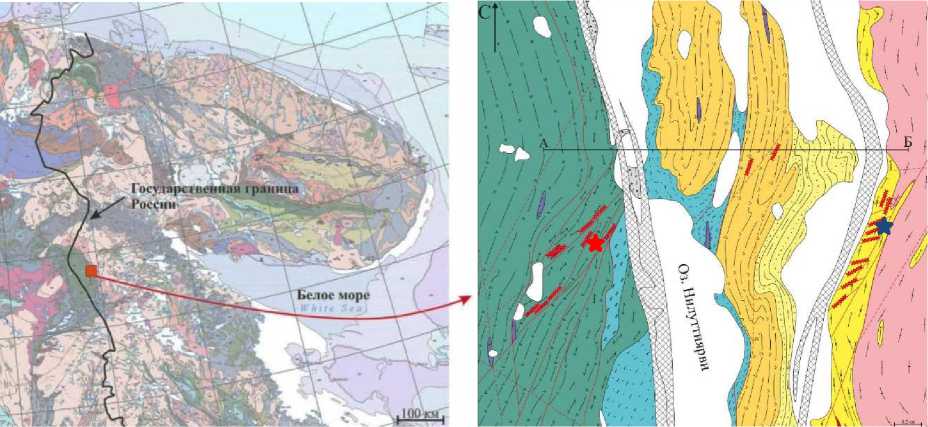

Общее простирание пород северо-восточное (20–30°) со сменой на субмеридиональное в северной части участка, падение преимущественно северо-западное (30–80°). Залегание пород осложнено интенсивно проявленной складчатой и разрывной тектоникой (рис. 2).

Рудопроявление Озерное (синяя звезда на рис. 1, б ) приурочено к центральной части Куолаярвинской меридиональной складчато-разрывной зоны и размещается среди биотитовых, амфибол-биотитовых магнетитсодержащих сланцев по метавулканитам основного состава нижнего ятулия.

Дизъюнктивные нарушения представлены разломами главным образом субмеридионального (Куолаярвинская система разломов) и северо-восточного простираний, образовавшимися в разные стадии развития региона.

Ранее установлено [2], что на участках Озерное и Лагерное представлены различные метасоматиты, отличающиеся минеральным составом и структурно-текстурными особенностями, в частности гидротермально- метасоматические образования участка Озерное относятся к аподиабазовым метасоматитам, а участка Лагерное – к апосланцевым [3].

Среди изученных рудных образцов выделяются вкрапленные и прожилково-вкрапленные руды в щелочно-карбонатных метасоматитах. Эти руды характеризуются преобладанием сульфидной (главным образом халькопирит и молибденит) и оксидной урановой минерализациями (в большей степени уранинит и давидит).

а

б

Рис. 1: а – геологическое положение Куола-Панаярвинского прогиба 1 ; б – геологическая позиция участков Озерное и Лагерное (А. В. Коваль с учетом данных Ю. С. Полеховского и др. 2 ) Fig. 1: a – Geological position of the Kuola-Panajarva trough; б – geological position of sites Ozernoe and Lagernoe (A. V. Koval with data of Yu. S. Polekhovsky)

Рис. 2. Геологический разрез по линии А–Б (см. рис. 1, б ) (А. В. Коваль с учетом данных Ю. С. Полеховского и др. 3 ) Fig. 2. Geological section along the line A–Б (Fig. 1, б ) (A. V. Koval with data of Yu. S. Polekhovsky)

Результаты и обсуждение

В ходе изучения рудной минерализации выявлены следующие минералы: магнетит, ильменит, давидит, браннерит, две генерации рутила, уранинит, две генерации галенита, пирит, халькопирит, сфалерит,

-

1 Geological Map of the Fennoscandinavian Shield, scale 1:2 000 000 (Koistinen T., Stephens M. B. et al. Geological Services of Finland, Norway and Sweden, MNR of Russia, 2001).

-

2 Кондаков Ю. С., Воинов А. С., Полеховский Ю. С. Отчет партии № 17 Невского ПГО о результатах прогнозногеологических работ на уран масштаба 1:50 000 в пределах Куола-Панаярвинской структурной зоны, 1977–1979 гг.

-

3 Там же.

буланжерит, молибденит, мелонит, алтаит, клаусталит, золото, шерветит, карнотит, коффинит, гематит, куприт, гидрогематит, лейкоксен, малахит и азурит.

В общей последовательности образования этих минералов авторами выделяется шесть парагенезисов (табл. 1): породный, урановорудный, сульфидный, селенидно-теллуридный, низкотемпературный и гипергенный. Каждый из них отвечает определенному этапу развития Куолаярвинской структуры.

Таблица 1. Минеральные парагенезисы Table 1. Mineral paragenesis

|

Парагенезис |

)S 3 s Kt © © В |

’В я © © я |

>s S Ч ■е и |

। 1В о 3 н |

’В |

|

|

Минерал |

Лаг* Оз** |

Лаг Оз |

Лаг Оз |

Лаг Оз |

Лаг Оз |

Лаг Оз |

|

Магнетит |

+ |

|||||

|

Ильменит |

+ |

|||||

|

Давидит |

+ |

|||||

|

Браннерит |

+ |

|||||

|

Рутил-а |

+ |

|||||

|

Уранинит |

+ |

|||||

|

Галенит-1 |

+ |

|||||

|

Пирит |

+ |

|||||

|

Халькопирит |

+ |

|||||

|

Сфалерит |

+ |

|||||

|

Галенит-2 |

+ |

|||||

|

Буланжерит |

+ |

|||||

|

Молибденит |

+ |

|||||

|

Мелонит |

+ |

|||||

|

Алтаит |

+ |

|||||

|

Клаусталит |

+ |

|||||

|

Фробергит |

+ |

|||||

|

Маттагамит |

+ |

|||||

|

Кавацулит-скипеннит |

+ |

|||||

|

Золото |

+ |

|||||

|

Шерветит |

+ |

|||||

|

Карнотит |

+ |

|||||

|

Коффинит |

+ |

|||||

|

Рутил-б |

+ |

|||||

|

Гематит |

+ |

|||||

|

Куприт |

1 + |

|||||

|

Гидрогематит |

+ |

|||||

|

Лейкоксен |

+ |

|||||

|

Малахит |

+ |

|||||

|

Азурит |

+ |

Примечание. * – участок Лагерное, ** – участок Озерное, курсив – минералы по А. А. Калинину [4].

Ниже приводится детальное описание оптических, морфогенетических и химических особенностей минералов каждого из выделенных парагенезисов, а также микрофотографии взаимоотношений минералов, на основании которых и выделялись приведенные выше парагенетические ассоциации.

Породный парагенезис

В состав этого парагенезиса входят рудные минералы, характеризующие первичную породу: магнетит, ильменит (табл. 1). За первичную породу в данном случае авторы принимают образования, не подвергшиеся гидротермально-метасоматической проработке. Распространены они как в апосланцевых метасоматитах, так и в аподиабазовых. Важно отметить, что магнетит и ильменит аподиабазовых метасоматитов сингенетичен образованию породы, а для апосланцевых – это привнесенный материал из ранее существовавших предположительно сумийско-сариолийских метаосновных массивов.

Микрозондовые исследования проводились в ресурсном центре СПбГУ "Микроскопии и микроанализа" на электронном микроскопе-микроанализаторе Hitachi TM 3000 при ускоряющем напряжении 15 kV, ток 10–20 nA, а также в ресурсном центре СПбГУ "Геомодель" на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N с аналитическими приставками: анализа дифракции отраженных электронов EBSD-AzTec HKL Channel 5 Advanced, количественного энерго-дисперсионного микроанализа EDX-AzTec Energy 350, количественного волнового дисперсионного анализа WDS-INCA 500 и комплектом стандартных образцов.

Магнетит образует идиоморфные, гипидиоморфные изометричные кристаллы с квадратным сечением, размерами до 1 мм в поперечнике. Часто встречается в виде закономерных срастаний с ильменитом (продукт распада твердого раствора), по которому развивается рутил-б. В ряде случаев по магнетиту развивается гематит, который образует каемочки замещения по ослабленным зонкам внутри кристаллов и трещинкам отдельности между зернами. В качестве постоянной примеси в магнетитах апосланцевых метасоматитов отмечается ванадий (до 3,5 мас.%).

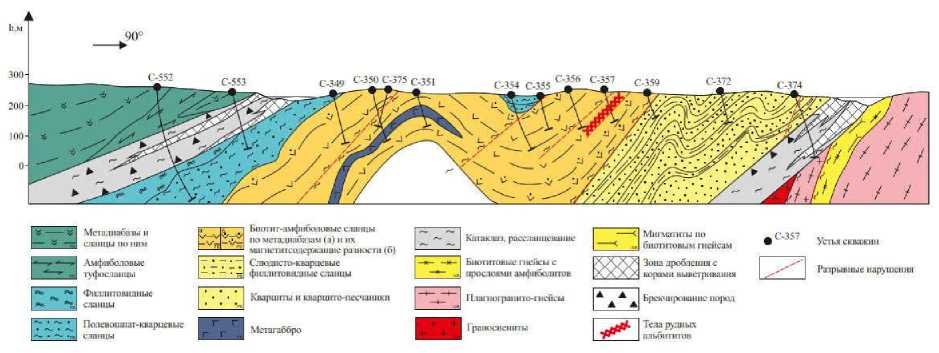

Ильменит встречается в виде ориентированных прорастаний с магнетитом (продукт распада твердого раствора). В них магнетит полностью замещен гематитом, а ильменит замещается или рутилом-б с сохранением внешней формы агрегата (рис. 3, а , б ) или полностью.

a

б

Рис. 3. Структура распада твердого раствора. Разложение ильменита (Ilm) с образованием механической смеси рутила-б (Rt-б) и гематита (Hem): а – BSE фото, б – РЭМ фото. Аншл. Л-1-4 Fig. 3. The structure of the solid solution decomposition. Decomposition of ilmenite (Ilm) with the formation of a mechanical mixture of rutile-b (Rt-b) and hematite (Hem):

a – BSE photo, б – REM photo. Ansl. L-1-4

В качестве постоянной примеси в ильменитах апосланцевых метасоматитов также отмечается ванадий (до 2,5 мас.%).

Урановый парагенезис

Возникновение минералов этого парагенезиса обусловлено привносом вещества гидротермальнометасоматическими процессами, а также активизацией урановой составляющей в первичной породе в результате этих же процессов. По нашему мнению, урановая минерализация тесно связана с процессом альбитизации. Урановый парагенезис представлен: давидитом , браннеритом , уранинитом , рутилом-а и галенитом-1 (табл. 1). Минералы этого парагенезиса в большей степени представлены в апосланцевых метасоматитах. Это объясняется тем, что осадочная протолитная порода была обогащена ураном, который в результате эпигенетических процессов реализован в виде браннерита и давидита.

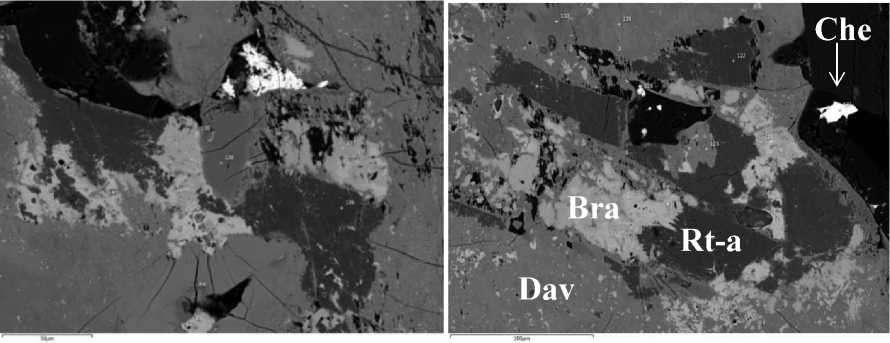

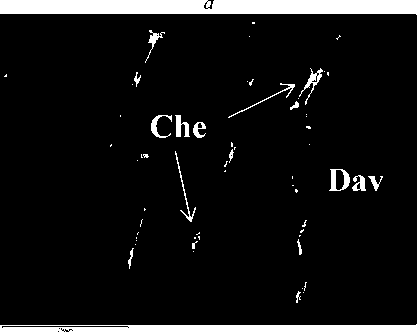

Давидит распространен только в апосланцевых метасоматитах, где образует округлые аллотриоморфные выделения серого цвета размером до 4 мм в диаметре (рис. 4), по которым развиваются более поздние браннерит и рутил-а.

В качестве постоянной примеси отмечается ванадий (до 5,5 мас.%) и свинец (до 3,4 мас.%).

Браннерит , как и давидит, распространен только в апосланцевых метасоматитах, где образует аллотриоморфные зерна (до 0,5 мм по длинной оси), развивающиеся по давидиту (рис. 4), реже характерны выделения призматического облика и зернистые массы. В качестве постоянной примеси отмечаются редкоземельные элементы (церий, празеодим, неодим, суммарно не больше 5 мас.%) и свинец (до 1,8 мас.%).

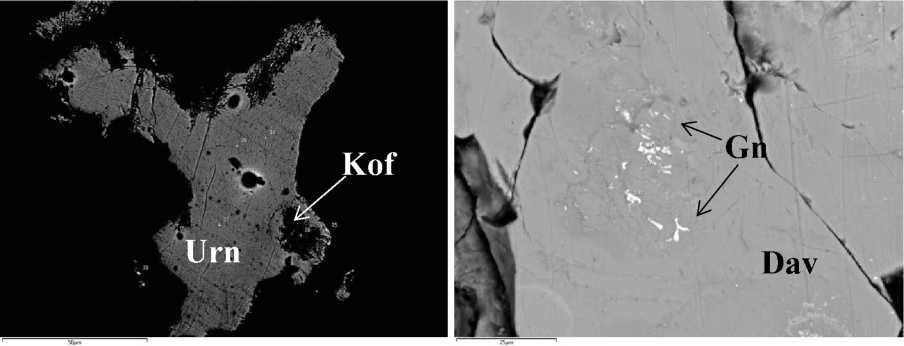

Уранинит распространен спорадически как в апосланцевых, так и аподиабазовых метасоматитах (преимущественно в альбититах) и представлен реликтами кубических кристаллов (рис. 5, а ), по которым в ряде случаев развивается коффинит.

Наличие уранинита в апосланцевых и аподиабазовых метасоматитах, по нашему мнению, свидетельствует о стадии привноса урана гидротермальными растворами, а отсутствие браннерита и давидита в аподиабазовых говорит об отсутствии урановых фаз в первичной породе этих метасоматитов.

Рис. 4. Крупное аллотриоморфное выделение давидита, по которому развиваются поздние браннерит и рутил-а (Rt-а). Ксеноморфное выделение более позднего шерветита (Che). РЭМ фото. Аншл. 266-1в Fig. 4. Large allotriomorphic discharge of davidite along which late brannerite and rutile (Rt-a) are developed.

Xenomorphic selection of later shervetite (Che). REM photo. Ansl. 266-1b a б

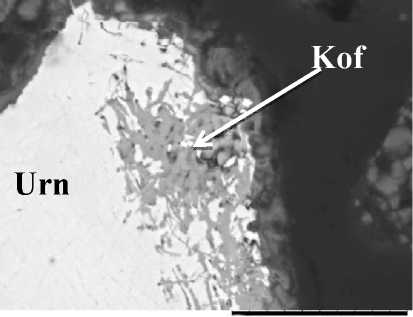

Рис. 5: а – реликты кубических кристаллов уранинита (Urn), по которым развивается поздний коффинит (Kof) в альбититах. РЭМ фото. Аншл. 257-5-3в; б – ксеноморфные выделения галенита (Gn) радиогенной природы в зерне давидита (Dav). РЭМ фото. Аншл. 257-5-3в

Fig. 5: а – relics of cubic uraninite crystals (Urn) according to which late caffinite (Kof) develops in albitites. REM photo. Ansl. 257-5-3b; б – xenomorphic secretions of galena (Gn) of radiogenic nature in the grain of davidite (Dav). REM photo. Ansl. 257-5-3b

В качестве постоянной примеси во всех уранинитах отмечается свинец (до 21 мас.%).

Рутил-а развит только в апосланцевых метасоматитах, где образуется в процессе высвобождения титана из давидита и браннерита в результате развития гидротермально-метасоматических процессов. Отсутствие рутила-а в аподиабазовых метасоматитах объясняется отсутствием в них соответствующих титано-урановых фаз. Развивается по давидиту, образуя призматические кристаллы (рис. 4).

В качестве постоянной примеси отмечается ванадий (до 4 мас.%).

Галенит-1 является последним минералом урановорудного парагенезиса и имеет радиогенную природу. Он встречается спорадически и приурочен к участкам урановой минерализации. В кристаллах давидита и уранинита он образует небольшие выделения неправильной формы (до 5 мкм) (рис. 5, б ).

В качестве постоянной примеси в галените выступает уран (до 8,5 мас.%).

Сульфидный парагенезис

Возникновение этого парагенезиса обусловлено продолжением процесса гидротермальнометасоматической проработки. Представлен он следующими минералами: пиритом , халькопиритом , сфалеритом , галенитом-2 , буланжеритом и молибденитом (табл. 1).

Минералы этого парагенезиса в разной степени развиты в апосланцовых и аподиабазовых метасоматитах, что объясняется различным составом протопороды. Вулканические образования имеют в своем составе больше серы, чем осадочные, отсюда, по нашему мнению, и более высокая степень развития сульфидов в аподиабазовых метасоматитах.

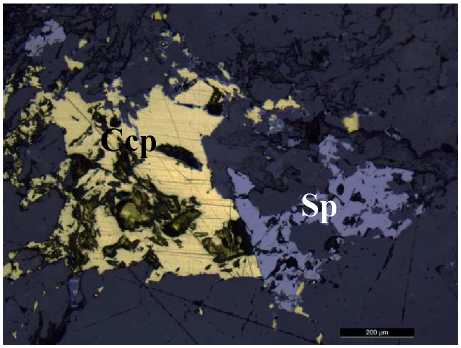

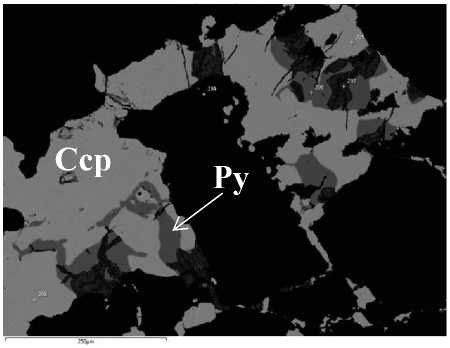

Пирит отмечается в непосредственной близости с минералами урана (уранинитом и давидитом) в виде массивных бесформенных агрегатов и мелкой вкрапленности (до 10 мкм) в апосланцевых метасоматитах, а также в срастании с халькопиритом (рис. 6, б ) в виде гипидиоморфных кристаллов кубического облика в аподиабазовых.

Халькопирит в большей степени отмечается в аподиабазовых метасоматитах, где образует выделения неправильной формы размерами до 0,5 мм (рис. 6, а ).

Сфалерит отмечен только в аподиабазовых метасоматитах, где образует гипидиоморфные кристаллы тетраэдрического облика (до 0,4 мм) в срастании с халькопиритом (рис. 6, а ).

a

б

Рис. 6. Сростки пирита (Py) и халькопирита (Cсp) в аподиабазовых метасоматитах: а – отраженный свет; б – РЭМ фото. Аншл. 189-3г

Fig. 6. The intergrowth of pyrite (Py) and chalcopyrite (Ccp) in apodiabase metasomatites: a – reflected light; б – REM photo. Ansl. 189-3g

Галенит-2 выявлен только в аподиабазовых метасоматитах, где развивается в виде небольших (2–3 мкм) ксеноморфных выделений по ослабленным зонкам в альбит-карбонатной породе.

Буланжерит отмечен лишь в аподиабазовых метасоматитах в виде белого с голубоватым оттенком ксеноморфного зерна.

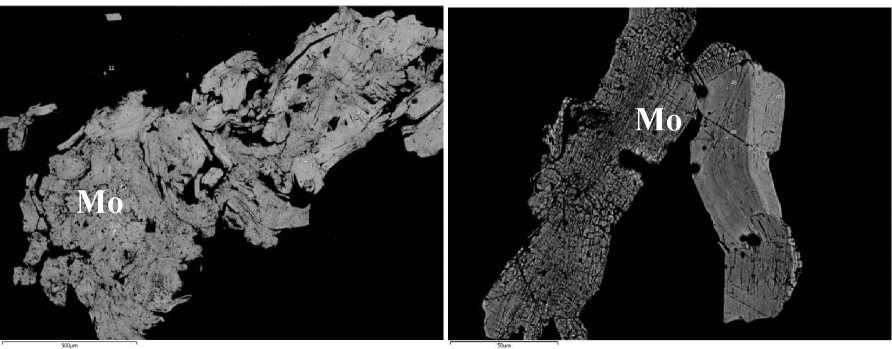

Молибденит встречается исключительно в аподиабазовых метасоматитах (в виде чешуек) и их агрегатов, правильных гексагональных кристаллов, размер выделений достигает 3–4 мм (рис. 7). Распределение минерала в породе неравномерное, участки обильной вкрапленности в основном приурочены к карбонатным метасоматитам.

Рис. 7. Чешуйки и различные агрегаты молибденита (Мо) в щелочно-карбонатных метасоматитах.

РЭМ фото. Аншл 189-3г

Fig. 7. Scales and various molybdenite aggregates (Mo) in alkaline-carbonate metasomatites.

REM photo. Anshl 189-3g

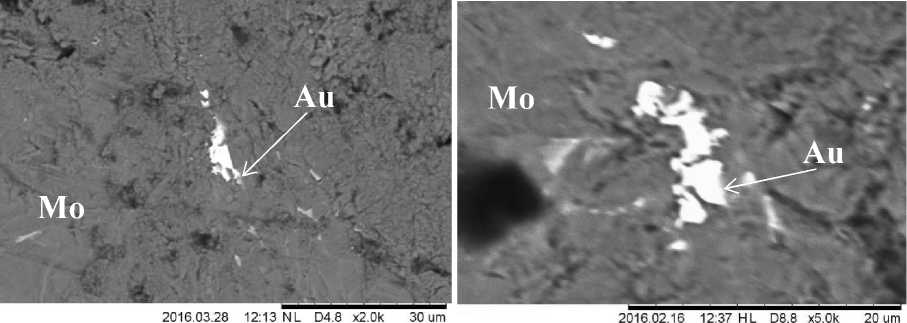

Некоторые зерна молибденита содержат включения теллуридов – мелонита и алтаита, а также золото в виде мелких зерен и выделений по трещинкам спайности (рис. 8, 9).

В качестве постоянной примеси в молибдените выступает селен (до 15 мас.%).

Из результатов анализа видно, что для всех молибденитов характерно очень высокое содержание примеси селена: от 2 до 15 мас.% (табл. 2). Наиболее высокое содержание селена в чешуйках молибденита тяготеет к внешней части зерен, что хорошо видно по светлому оттенку на РЭМ фотографиях (рис. 7). Это объясняется тем, что при кристаллизации последних выделений молибденита концентрация серы в растворе была низкой и молибденит "использовал" близкий по ионному радиусу селен.

Таблица 2. Химический состав молибденита (мас.%). Номер препарата 189-2-3г

Table 2. The chemical composition of molybdenite (wt.%). Number of specimen 189-2-3g

|

Номер анализа |

Mo |

S |

Se |

Сумма |

|

1 |

54,54 |

30,51 |

14,95 |

100 |

|

2 |

56,25 |

30,62 |

13,12 |

100 |

|

3 |

55,1 |

31,27 |

13,63 |

100 |

|

4 |

58,17 |

36,36 |

5,47 |

100 |

|

5 |

56,73 |

31,22 |

11,71 |

100 |

Селенидно-теллуридный парагенезис

Возникновение этого парагенезиса обусловлено снижением температуры гидротермального раствора, как следствие происходит кристаллизация таких минералов, как мелонит , алтаит , клаусталит и золото , а по данным А. А. Калинина [4], также фробергит, маттагамит и минералы ряда кавацулит-скиппенит (табл. 1). Важно заметить, что все минералы парагенезиса характерны только для аподиабазовых метасоматитов. В апосланцевых метасоматитах развитие этого парагенетического ряда не проявлено не только из-за различия протолита породы, но и, возможно, из-за нахождения самого участка Лагерное на периферии главной зоны разломов (контакт образования архея и нижнего протерозоя – рис. 1, б ), где гидротермальнометасоматическое воздействие могло быть проявлено в меньшей степени. Все минералы этого парагенезиса кристаллизовались в молибдените, который испытал этап дробления с образованием трещиноватых и пористых выделений (рис. 7).

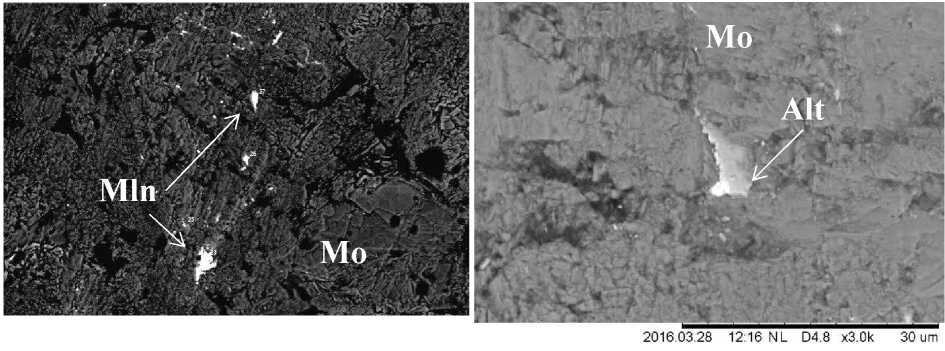

Мелонит распространен в виде небольших включений (до 15 мкм) в молибдените и в тончайших прожилках по плоскостям спайности в виде пластинчатых и овальных зерен (рис. 8, а ).

a б

Рис. 8: а – выделения мелонита (Mln) по трещинам спайности молибденита (Mo);

б – аллотриоморфные выделения алтаита (Alt). РЭМ фото. Аншл. 189-3г

Fig. 8: а – melonite discharges (Mln) along cleavage cracks of molybdenite (Mo);

б – allotriomorphic secretions of altaite (Alt). REM photo. Ansl. 189-3g

В качестве постоянной примеси в мелоните выступает селен (до 2,7 мас.%).

Алтаит отмечается в виде ксеноморфных выделений в трещинках молибденита (рис. 8, б ) и в небольшом количестве – в нерудном альбит-карбонатном матриксе.

Клаусталит встречается редко, за время исследования было отмечено лишь несколько аллотриоморфных зерен.

Самородное золото – последний член этого парагенетического ряда. Представлено оно аллотриоморно-зернистыми изотропными агрегатами (размером до 5–7 мкм) ярко-желтого цвета с очень высоким отражением ( R изм = 77 %) и развивается по трещинкам спайности в молибдените (рис. 9).

По химическому составу золото имеет довольно высокую пробность, среднее содержание серебра достигает 8,7 мас.%, среднее содержание золота – 91,3 мас.%. Химические составы самородного золота приведены в табл. 3 и в целом соответствуют теоретической формуле Au.

Рис. 9. Агрегатное золото (Au) в молибдените (Mo). РЭМ фото. Аншл 189-3г

Fig. 9. Aggregate gold (Au) in molybdenite (Mo). REM photo. Anshl 189-3g

Таблица 3. Химический состав золота (мас.%). Номер препарата 189-3г

Table 3. The chemical composition of gold (wt.%). Number of specimen 189-3g

|

Номер анализа |

Au |

Ag |

Сумма |

|

1 |

92,28 |

7,72 |

100 |

|

2 |

91,61 |

8,39 |

100 |

|

3 |

89,34 |

10,66 |

100 |

|

4 |

92,13 |

7,87 |

100 |

Низкотемпературный парагенезис

Этот парагенезис развит в апосланцевых метасоматитах много шире, чем в аподиабазовых. В его состав входят следующие минералы: шерветит , карнотит , коффинит , рутил-б , гематит и куприт (табл. 1), образование которых связано с наиболее поздней активизацией Куолаярвинской структуры, о чем говорит расположение выделений этих минералов в наиболее поздних трещинках и пустотах.

Шерветит и карнотит – минералы-ванадаты, характерны только для апосланцевых метасоматитов, их появление обусловлено наличием на участке Лагерное черносланцевой толщи, которая являлась "губкой", формируя повышенные концентрации ванадия, образовавшие впоследствии собственные фазы.

Шерветит распространен в карбонатных прожилках в виде гипидиоморфных кристаллов размером до 10 мкм или ксеноморфных агрегатов диаметром до 30 мкм и в зонках трещиноватости в зернах давидита (рис. 10, а ).

Рис. 10: а – поздний шерветит (Che) заполняет свободное пространство в трещинках давидита (Dav); б – червеобразные выделения коффинита (Kof) по кристаллу уранинита (Urn). РЭМ фото. Аншл 257-5-3в Fig. 10: a – late shervet (Che) fills the free space in the cracks of davidite (Dav); б – secretions of coffinite (Kof) over a uraninite crystal (Urn). REM photo. Anshl 257-5-3b

б

Карнотит распространен по трещинам и ослабленным зонкам ранних минералов (чаще всего давидита) и образует чешуйчатые агрегаты.

Коффинит распространен широко и приурочен к выделениям уранинита, по которому развивается в виде червеобразных выделений (рис. 10, б ).

Рутил-б отмечается в качестве продукта разложения ильменита, где образует пластинчатые структуры, а также в виде закономерных срастаний вместе с магнетитом.

Гематит , как и рутил-б, распространен в виде продукта распада твердого раствора, образует пластинчатые структуры (рис. 3). Замещает магнетит как в агрегатах с ильменитом, так и отдельные его кристаллы по ослабленным зонкам.

Гипергенный парагенезис

Образования этого парагенезиса связаны с гипергенными процессами и включают в себя гидрогематит , лейкоксен , малахит и азурит (табл. 1).

Гидрогематит , малахит и азурит на стадии гипергенеза замещают халькопирит, а лейкоксен развивается по всем выделенным модификациям рутила.

Результаты изотопного датирования

Для определения абсолютного возраста рудообразования на рудопроявлении Озерное были отобраны и датированы Re-Os методом пробы молибденита и халькопирита. Изотопный Re-Os анализ молибденита проводился в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ в специализированной лаборатории для проведения работ с высоколетучими веществами [5]. При анализе использовалась методика химической сепарации и очистки Re и Os, которая основана на методе французской группы из Института физики Земли в Париже [6]. Отдельные зерна молибденита массой 0,5–5 мг разлагались в смеси реагентов: 1 мл 7N HNO 3 + 0,5 мл 8N HCI, в 15 мл кварцевых виалах при температуре 300 °С и давлении 125 атм. в течение шести часов в печи высокого давления Anton Paar HPA-S [7]. Из полученного раствора после его охлаждения сухим льдом осмий выделялся бромовой экстракцией и микродистилляцией, а рений – жидкостной экстракцией с изоамиловым спиртом [6]. Для определения концентраций Re и Os и отношения 187Re/188Os использовался метод изотопного разбавления со смешанным изотопным трассером 185Re-190Os, который добавлялся к навескам молибденита до разложения проб. Для определения изотопного состава на масс-спектрометре Os в форме бромида наносился на Pt ленту с 0,2 мкл эмиттера Ba(OH) 2 + NaOH. Изотопный состав осмия измерялся на ионном счетчике твердофазного мультиколлекторного масс-спектрометра Triton (Thermo Scientific) в динамическом режиме регистрации отрицательно заряженных ионов. Величина отношения изотопов осмия для внутрилабораторного стандарта LOsST 187Os/188Os соответствовала 0,106828 ± 0,000012 ( n = 7) [8].

Для расчета Re-Os изохрон использовалась программа Isoplot 3,75 (K. Ludwig) для Excel 2003. При расчетах Re-Os изохрон использовалось фиксированное начальное отношение изотопов осмия 187Os/188Os = 0, что предполагает отсутствие захваченного при образовании молибденита радиогенного осмия.

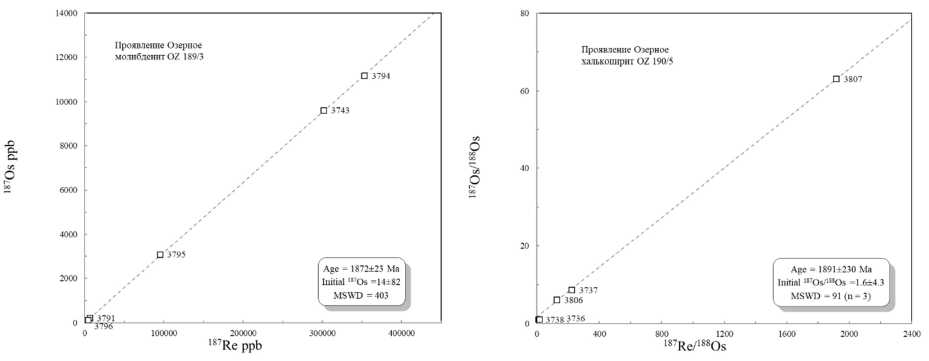

Проба молибденита OZ 189/3 отобрана из ранних альбититов, проба халькопирита OZ 190/5 – из более поздних кварцевых жил. Проанализировано по пять фракций молибденита и халькопирита. Результаты изучения изотопной Re-Os системы молибденита и халькопирита представлены на рис. 11, а , б .

Молибденит характеризуется невыдержанным содержанием рения от 7–10 до 480–560 ppm, но значения модельных возрастов варьируют незначительно, от 1 673 до 1 943 млн лет. По всем 5 фракциям молибденита получена Re-Os изохрона с возрастом 1 872 ± 23 млн лет (рис. 11, а ) при высоком первичном отношении осмия 14 ± 82.

Халькопирит характеризуется низким содержанием рения 1–2 ppb, в одной фракции – 24 ppb. Значения модельных возрастов халькопирита невыдержанные, варьируют от 2 363 до 933 млн лет. Распределение точек изотопного состава всех фракций халькопирита в координатах 187Os/188Os – 187Re/188Os носит линейный характер. По трем фракциям халькопирита получена Re-Os изохрона с возрастом 1 891 ± 230 млн лет (рис. 11, б ) при первичном отношении осмия 1,6 ± 4,3.

Полученные данные о содержании свинца и урана в уранините в атомных процентах и формула радиоактивного распада

238 U ( т = 1 X ln( Z

206 Pb

238 U

+1) , где X — постоянная распада

238 U,

которая равна

4,47 × 10 9 лет; 206 Pb – содержание радиогенного свинца; 238 U – содержание урана) позволяют вычислить так называемый "химический" изотопный возраст. Для этого принимается, что весь свинец в урановом минерале – радиогенный и не был захвачен при кристаллизации или перекристаллизации. Поскольку погрешность при измерении содержаний микрозондовым методом может давать большие погрешности, то точность определения возраста таким способом весьма относительна.

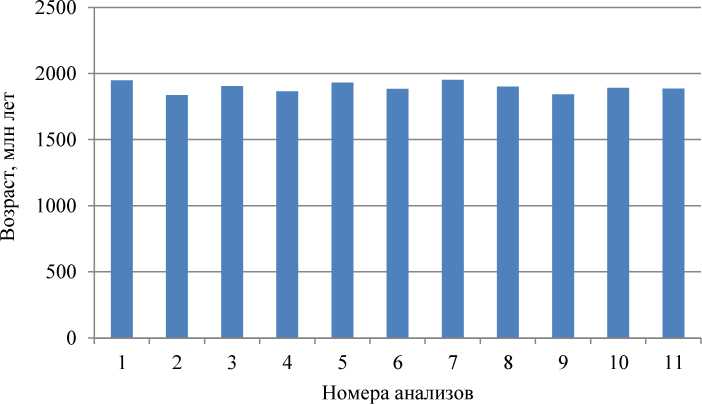

После проведенных вычислений "химического" изотопного возраста построен график (рис. 12), где по оси ординат – возраст в миллионах лет, а по оси абсцисс – номера анализов. На графике видно, что результаты всех анализов лежат в пределах 1 895 ± 23 млн лет.

a б

Рис. 11. Изохронная Re-Os диаграмма для образцов молибденита OZ 189/3 (а) и халькопирита OZ 190/5 (б) рудопроявления Озерное

Fig. 11. Isochronous Re-Os diagram for samples of molybdenite OZ 189/3 (а) and chalcopyrite OZ 190/5 (б), Ozernoе ore occurrence

Рис. 12. Химический возраст уранинита (определен с использованием формулы радиоактивного распада) Fig. 12. Chemical age of uraninite, determined using the formula of radioactive decay

Полученные данные химического возраста с учетом погрешностей возможного, захваченного свинца и других факторов можно считать близкими с результатами Re-Os метода датирования.

Заключение

Таким образом, в общей последовательности образования рудных минералов установлено шесть парагенезисов: породный, урановый, сульфидный, селенидно-теллуридный, низкотемпературный и гипергенный; благороднометальная минерализация связана с селенидно-теллуридным, а урановая – с урановым и низкотемпературным. Вычисленный химический возраст уранинита свидетельствует об образовании минералов уранового парагенезиса в свекофеннскую стадию активизации Куолаярвинской структуры. Опираясь на полученные изотопные датировки Re-Os методом, а также на результаты минераграфических исследований, авторы считают формирование минералов сульфидного парагенезиса следствием продолжения преобразования территории в свекофеннское время, завершение которого выражено в появлении минералов селенидно-теллуридной ассоциации. Установлено, что Куолаярвинская структура подвергалась воздействию процессами палеозойской активизации [9], что отразилось в образовании минералов низкотемпературного парагенезиса. Минералы заключительного – гипергенного парагенезиса – связаны с гипергенными процессами, широко проявленными в пределах исследуемых участков.

Список литературы Особенности рудной минерализации золотоурановых рудопроявлений Озерное и Лагерное куолаярвинской структуры (Северная Карелия)

- Полеховский Ю. С., Воинов А. С., Тарасова И. П. Структурно-литологический контроль и геохимические особенности щелочно-карбонатных метасоматитов докембрия//Метаморфизм и метаморфогенное рудообразование раннего докембрия: /отв. ред. В. П. Петров. Апатиты: Кольский фил. АН СССР, 1984. С. 17-25.

- Коваль А. В., Полеховский Ю. С. Типизация щелочно-карбонатных метасоматитов рудопроявлений Озерное и Лагерное Куолаярвинской зоны Северной Карелии//Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии: мат. XXVI молодежной науч. школы-конференции, посвященной памяти члена-корреспондента АН СССР К. О. Кратца и академика РАН Ф. П. Митрофанова, Петрозаводск, 12-16 октября 2015 г. Петрозаводск, 2015. С. 96-99.

- Коваль А. В., Полеховский Ю. С. Петрографические и петрохимические особенности вмещающих пород рудопроявлений Озерное и Лагерное Куолаярвинской зоны Северной Карелии//Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2016. № 13. С. 187-190.

- Калинин А. А., Савченко Е. Э., Селиванова Е. А., Полеховский Ю. С., Золотарев А. А. Кавацулит Bi2Te2Se и скиппенит Bi2TeSe2 в альбититах Салла-Куолаярвинской зоны, Северная Карелия, Россия//Записки Российского минералогического общества. 2014. Т. 143, № 2. С. 80-94.

- Крымский Р. Ш., Сергеев Д. С., Брюгманн Г. Э., Шевченко С. С., Антонов А. В. . Опыт изучения изотопного состава осмия и распределения элементов платиновой группы в перидотитах литосферной мантии Восточной Антарктиды//Региональная геология и металлогения. 2011. № 46. С. 51-60.

- Birck J. L., Barman M. R., Campas F. Re-Os isotopic measurements at the femtomole level in natural samples//Geostandards & Geoanalytical Research. 1997. V. 21, Iss. 1. P. 19-27. j.1751-908X.1997.tb00528.x DOI: https://doi.org/10.1111/

- Paliulionyte V., Meisel Th., Ramminger P., Kettisch P. High pressure asher digestion and an isotope dilution-ICP-MS method for the determination of platinum-group element concentrations in chromitite reference materials CHR-Bkg, GAN Pt-1 and HHH//Geostandards and Geoanalytical Research. 2006. V. 30, Iss. 2. P. 87-96. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.2006.tb00915.x.

- Богачев В. А., Беляцкий Б. В., Гольцин Н. А., Иваников В. В., Иващенко В. И. . Изохронный Re-Os возраст молибденитов раннедокембрийских порфировых месторождений Карелии//Вестник Санкт-Петербургского университета. 2013. Сер. 7, вып. 2. С. 3-20.

- Пожиленко В. И., Гавриленко Б. В., Жиров Д. В., Жабин С. В. Геология рудных районов Мурманской области/под ред. Ф. П. Митрофанова, Н. И. Бичук. Апатиты: КНЦ РАН, 2002. 359 с