Особенности самооценки и представлений о семейных ролях людей с андрогинным гендером

Автор: Барканова Ольга Владимировна, Потапова Екатерина Вадимовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Психология личности

Статья в выпуске: 3 (37), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой гендерной идентичности личности и особенностями самооценки и представлений о семейных ролях людей с андрогинным гендером в юношеском и взрослом возрасте. Проведено эмпирическое исследование в ряде организаций г. Красноярска по выявлению типов гендерной идентичности у работающих людей 18-40 лет, исследованы особенности их самооценки и представлений о семейных ролях. Результаты исследования, представленные в статье, подтвердили гипотезу о преобладании среди современных людей андрогинного гендера и наличии у андрогинов адекватной самооценки. По сравнению с другими гендерными типами у андрогинов более дифференцированы представления о семейных ролях и разделении семейных функций.

Гендер, гендерная идентичность, андрогинный, маскулинный, фемининный гендер, самооценка, представления о семейных ролях

Короткий адрес: https://sciup.org/144154323

IDR: 144154323

Текст научной статьи Особенности самооценки и представлений о семейных ролях людей с андрогинным гендером

THE FEATURES OF SELF-ESTEEM AND IDEAS ABOUT FAMILY ROLES OF PEOPLE WITH AN ANDROGYNE GENDER

О.В. Барканова, Е.В. Потапова

O.V. Barkanova, E.V. Potapova

Гендер, гендерная идентичность, андрогинный, маскулинный, фемининный гендер, самооценка, представления о семейных ролях.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой гендерной идентичности личности и особенностями самооценки и представлений о семейных ролях людей с андрогинным гендером в юношеском и взрослом возрасте. Проведено эмпирическое исследование в ряде организаций г. Красноярска по выявлению типов гендерной идентичности у работающих людей 18–40 лет, исследованы особенности их самооценки и представлений о семейных ролях. Результаты исследования, представленные в статье, подтвердили гипотезу о преобладании среди современных людей андрогинного гендера и наличии у андрогинов адекватной самооценки. По сравнению с другими гендерными типами у андрогинов более дифференцированы представления о семейных ролях и разделении семейных функций.

Gender, gender identity, androgyne, masculine, feminine gender, self-esteem, ideas about family roles. The article deals with the issues connected with the problem of gender identity of a personality and the features of self-esteem and ideas about family roles of young and adult people with an androgyne gender. The empirical study conducted in a number of organizations in the city of Krasnoyarsk was aimed at revealing the types of gender identity among employed people aged 18–40 and also at studying the features of their self-esteem and ideas about family roles. The results of the study presented in the article confirmed the hypothesis about the prevalent androgyne gender among modern people and the availability of an adequate self-esteem among androgynes. Comparing to other gender types, androgynes have more differentiated ideas about family roles and the assignment of family functions.

Проблема гендера в последнее время является популярным объектом зарубежных и отечественных научных исследований, хотя эти исследования имеют длинную историю. Широкий резонанс научные исследования по данной тематике стали приобретать в XIX веке с доминирующим вплоть до середины ХХ века представлением о биологической обусловленности пси- хологического развития у представителей разно- го пола [Пашукова, Тер-Акопова, 2012]. В середине ХХ века, благодаря развитию науки и социальных институтов гражданского общества, психоло- гия половых различий концентрируется на изучении половых ролей и социально ожидаемых моделей поведения мужчин и женщин. В это же время оформляются такие базовые теоретические направления гендерных исследований, как психо- аналитическое (З. Фрейд, Р. Ассаджиоли, Э. Эриксон, Ж. Лакан и др.), когнитивное (Л. Кольберг, Г. Мартин и др.), теории социального научения (А. Бандура, Х. Биллер, М. Вейнрауб и др.) [Кле-цина, 2001]. В результате многочисленных исследований формируются биогенетическая, биокуль-турная и социокульурная научные школы понимания гендера. Во второй половине ХХ века в нау- ке появляется понятие гендера, впервые исполь- зованное Р. Столлером в работе «Пол и гендер» (1968), которое трактуется как психологическое и культурное образование, достаточно независи- мое от биологического пола. Такой подход в дальнейшем был поддержан многими учеными и положил начало новому научному направлению (так называемые «гендерные исследования») [Алешина, Волович, 1991; Бендас, 2001; Клецина, 2001].

ВЕСТНИК

На современном этапе научных исследований по данной проблеме, учитывая огромное количество теорий, по-разному объясняющих причины гендерных различий, механизмы формирования гендерной идентичности и даже расходящихся в типологиях гендера (традиционно выделяют от двух до восьми гендерных типов), представляется сложным дать однозначное определение понятиям гендера и гендерной идентичности. Мы склонны придерживаться концепции, что гендерная идентичность представляет собой базовую структуру личной идентичности и может быть охарактеризована как социально-психологический феномен, продукт и процесс конструирования субъектом себя и социальной реальности посредством категорий маскулинности и феминности [Тёмкина, 1996]. Относительно определения и сочетания последних категорий целесообразно упомянуть три современных научных подхода. Биполярный подход предполагает жесткую дифференциацию гендерной идентичности по признаку пола: мужчины обладают исключительно маскулинными характеристиками, женщины – фемининными. В рамках андрогинного подхода утверждается, что мужчины и женщины не обязательно должны соответствовать традиционным полеролевым моделям и могут сочетать в своем поведении как маскулинные, так и фемининные характеристики, вбирая в себя лучшее из обеих половых ролей. Мультиполярная модель гендерной идентичности сформировалась как компромисс между биполярным и андрогинным подходами и содержательно включает в себя учет факторов биологического пола, маскулинность, феминность и андрогинность как особые психологические характеристики личности [Пашукова, Тер-Акопова, 2012].

На наш взгляд, значимую роль в исследованиях гендерной идентичности играют работы С. Бем, которая предположила, что половая дифференциация и типизация являются результатом гендерно-схематизированной переработки информации, связанной с маскулинностью и феминностью. Автор выделяет три типа гендерной идентичности (маскулинный, феминный, ан- дрогинный) и дает подробный перечень черт, характерных для каждого гендера. Типично маскулинные черты включают независимость, напористость, доминантность, агрессивность, склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе. К типично фемининным чертам относятся уступчивость, мягкость, чувствительность, застенчивость, нежность, сердечность, способность к сопереживанию. Андрогины не обязательно являются носителем четко выраженной психологической маскулинности или фемининности, в личности могут быть на паритетных началах представлены существенные черты обоих типов, причем эти черты представлены гармонично и взаимодополняемо, что повышает адаптивные возможности андрогинного типа [Bem, 1975].

Следует отметить, что в современном постиндустриальном обществе наблюдаются существенные изменения социальных, профессиональных и семейных ролей, в связи с чем возросли требования к адаптивным качествам личности, ее способности быть многофункциональной и ресурсной [Москвич, Диев, 2013]. В этой связи мы разделяем идею С. Бем, что андрогинный гендер является одной из важных характеристик личности, обеспечивающей гибкость и высокую адаптивность личности в современном социуме. Соответственно, на фоне стремительных изменений в обществе и сопутствующей перестройки личности стремительное увеличение количества людей с андрогинным гендером представляется нам вполне закономерным.

С целью поверки предположения о преобладании среди современных людей андрогинного гендера нами было организовано исследование (О.В. Барканова, Е.Ю. Пухова, 2013–2015). В исследовании участвовали 320 человек (150 мужчин и 170 женщин) юношеского и взрослого возраста (от 18 до 40 лет) [Пухова, 2014]. Большинство испытуемых – подчиненные, работающие по договору – 82 %, остальные 18 % – руководители разного звена; состоят в браке – 38 %, холостые – 41 %, разведены – 21 %.

Также в рамках исследования нами проверялось предположение о наличии у андрогинов адекватной самооценки и была исследована вза- имосвязь самооценки с представлениями о семейных ролях у андрогинов. При этом использовались методики: «Полоролевой опросник» С. Бем и авторская методика исследования гендера Е.Ю. Пуховой, «Методика диагностики самооценки и уровня притязаний Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан», методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда, опросник «Распределение ролей в семье» Ю.Е. Алешиной, П.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской.

Исследование гендера у мужчин и женщин показало преобладание у современных людей, независимо от пола, андрогинного гендера: по данным за 2014 г., 82 % мужчин и 85 % женщин – андрогины. Лиц с фемининным гендером среди мужчин 1 %, среди женщин – 13 %; лиц с маскулинным гендером среди мужчин 17 %, среди женщин – 2 %. Примечательно наличие небольшой динамики в плане роста андрогинии и снижения других гендеров у данной выборки испытуемых (срезы 2013–2014). Количество андрогинов за год увеличилось у мужчин на 1 %, у женщин – на 4 %; количество лиц с фемининным гендером снизилось у мужчин на 0,3 %, у женщин – на 2,4 %; количество лиц с маскулинным гендером снизилось у мужчин на 1,3 %, у женщин – на 1,6 %.

Для исследования взаимосвязи гендерной идентичности, самооценки и представлений о семейных ролях использовался метод ранговой корреляции Ч. Спирмена (статистическая программа Statgraphics Plus v.5.0.). Достоверно выявлено, что уровень самооценки напрямую связан с гендером: (r=+0,21, p=0,0004) по методике С. Бем и (r=+0,16, p=0,0071) по методике Е. Пуховой. Это показывает, что люди с маскулинным гендером склонны иметь заниженную самооценку, люди с фемининным гендером – завышенную, а андрогины – адекватную самооценку, что подтверждает наше предположение.

Исследование не выявило значимых связей представлений о семейных ролях с самооценкой и гендером. Есть лишь тенденция к положительной взаимосвязи уровня самооценки и роли хозяина / хозяйки в семье (r=+0,11, p=0,0646), а это значит, что представление о наличии роли хозяйки у жены напрямую коррелирует с высокой или даже завышенной самооценкой, и наоборот, отсутствие такой роли в репертуаре коррелирует с заниженной самооценкой.

Выявлены положительные высокодостоверные взаимосвязи ряда семейных ролей:

– роль воспитателя детей напрямую связана с обеспечением эмоционального климата (ролью психотерапевта) в семье (r=+0,31, p=0,0000) и ролью хозяина / хозяйки (r=+0,31, p=0,0000);

– роль «добытчика» (материальное обеспечение семьи) напрямую связана с ролью сексуального партнера (r=+0,22, p=0,0002);

– роль психотерапевта в семье напрямую связана с ролью хозяина (r=+0,36, p=0,0000), сексуального партнера (r=+0,14, p=0,0205) и организатора семейной субкультуры (r=+0,14, p=0,0142);

– роль организатора развлечений напрямую взаимосвязана с ролями хозяина (r=+0,17, p=0,0042), сексуального партнера (r=+0,23, p=0,0001), организатора семейной субкультуры (r=+0,17, p=0,0033).

Полученные данные означают, что, независимо от гендера, в представлениях современных людей практически все роли напрямую связаны друг с другом: если они видят жену в одной из названных ролей, то и во всех остальных ролях тоже, либо же все эти роли должны быть реализованы мужем. Можно предположить, что современные люди рассуждают по принципу «все или ничего» и либо они активны и во всех сферах «тянут одеяло на себя», либо пассивно перекладывают все обязанности на партнера.

Также нами было проведено исследование взаимосвязи самооценки и представлений о семейных ролях только на выборке андрогинов. Значимых связей самооценки и представлений о семейных ролях у андрогинов не выявлено. А положительные высокодостоверные взаимосвязи ряда семейных ролей дублируют картину, свойственную всей исследуемой выборке: обнаружены прямые взаимосвязи ролей сексуального партнера, «добытчика» (r=+0,19, p=0,0049) и организатора развлечений (r=+0,18, p=0,0079); организатора развлечений и организатора семейной субкультуры (r=+0,13, p=0,0490). Так-

ВЕСТНИК

же есть тенденция к положительной взаимосвязи ролей психотерапевта и хозяина в семье (r=+0,12, p=0,0717).

Однако при этом у андрогинов выявлены обратная взаимосвязь ролей воспитателя детей и организатора развлечений (r=–0,15, p=0,0266) и тенденция к обратной взаимосвязи ролей психотерапевта и «добытчика» семьи (r=–0,12, p=0,0650), то есть в представлении андрогинов эти роли должны быть реализованы в семье разными партнерами. Налицо некоторая гибкость в распределении семейных ролей и функционала по сравнению с данными по общей выборке.

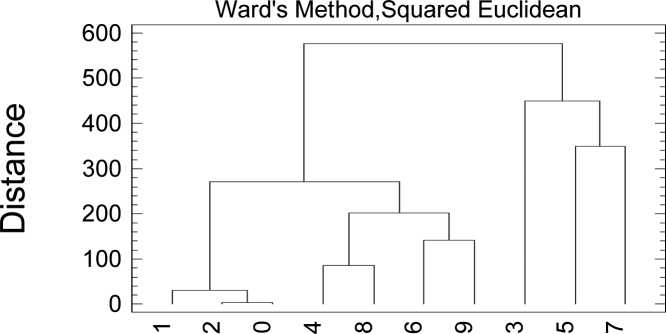

Для более глубокого исследования взаимосвязей данные были подвергнуты кластер- ному анализу (рис. 1, 2). На рис. 1 присутствуют все гендерные типы. Наблюдается наличие трех кластеров: 1-й кластер образуют самооценка и гендер (показатели 1, 2, 10); 2-й кластер образуют семейные роли «добытчика», сексуального партнера, организатора развлечений и семейной субкультуры (показатели 4, 6, 8, 9); 3-й кластер образуют показатели воспитателя детей, хозяина и психотерапевта в семье (показатели 3, 5, 7). Эти три кластера можно обозначить условно как «личностная идентификация», «активность и организация», «обеспечение тыла».

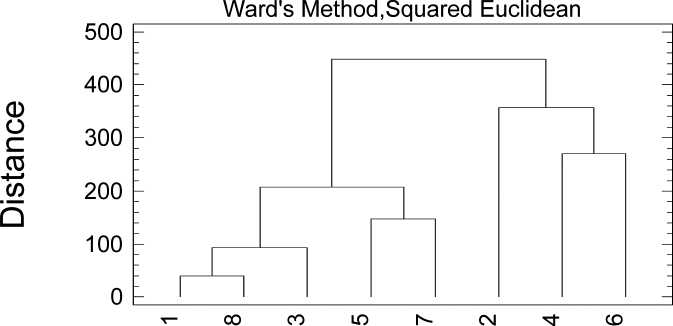

На рис. 2 представлены данные только по выборке андрогинов.

Dendrogram

Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа (показатель 1 – уровень самооценки;

2, 10 – гендер по методикам С. Бем и Е.Ю. Пуховой; 3–9 – семейные роли)

Dendrogram

Рис. 2. Дендрограмма кластерного анализа, выборка андрогинов (показатель 1 – уровень самооценки; 2–8 – семейные роли)

Результаты кластерного анализа показали наличие трех кластеров: 1-й кластер образуют самооценка, роли организатора семейной субкультуры и «добытчика» (показатели 1, 3, 8); 2-й кластер образуют семейные роли организатора развлечений и сексуального партнера (показатели 5, 7); 3-й кластер образуют показатели хозяина семьи, психотерапевта и воспитателя детей (показатели 2, 4, 6). Эти три кластера можно условно обозначить как «обеспечение и сохранение», «получение удовольствия», «обеспечение тыла». Очевидно, у андрогинов разделены получение удовольствия, психотерапевтическая функция и роль добытчика и стратега, при этом самооценка связана с материальным обеспечением и организацией субкультуры в семье.

Таким образом, по результатам исследования подтвердились гипотезы о преобладании среди современных людей андрогинного гендера и о наличии у андрогинов более адекватной самооценки по сравнению с другими гендерными типами. В представлениях о семейных ролях у андрогинов по сравнению с другими гендерными типами наблюдается больше дифференциации ролей и функционала в семье. Полученные результаты и выводы могут быть использованы в личностном и семейном консультировании, ассессменте, социологических исследованиях.

Список литературы Особенности самооценки и представлений о семейных ролях людей с андрогинным гендером

- Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины//Вопросы психологии. 1991. № 4. С. 74-82.

- Бендас Т.В. Гендерные исследования лидерства//Вопросы психологии. 2000. № 1. С. 87-95.

- Каган В.Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у детей 3-7 лет//Вопросы психологии 2000. № 2. С. 65-69.

- Клецина И.С. Развитие гендерных исследований в психологии на Западе//Иной взгляд: междунар. альманах гендерных исследований 2001. Март. С. 18-21.

- Клецина И.С. Самореализация личности и гендерные стереотипы//Психологические проблемы самореализации личности/под ред. А.А. Реана, Л.А. Коростылевой. СПб.,1998. Вып. 2. С. 188-202.

- Москвич Ю.Н., Диев В.С. Образование на пути к новым берегам: поиски ответа на глобальные вызовы//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2013 № 2. С. 14-23.

- Пашукова Т.И., Тер-Акопова А.С. Теоретический анализ становления понятий гендера и гендерной идентичности в психологии//Вестник МГЛУ. 2012. № 640 С. 122-132.

- Пухова Е.Ю. Взаимосвязь представлений о семейных ролях и самооценки людей с андрогинным гендером: дис. … магистр./Краснояр. гос. пед ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2014. 137 с.

- Тёмкина А.А. Женский путь в политику: гендерная перспектива//Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период: труды Центра независимых социальных исследований. СПб.: ЦНСИ, 1996. Вып. 4. С. 19-32.

- Bem S.L. Sex role adaptability -one consequence of psychological androgyny//J. of Pers. and Soc. Psychol. 1975. N?. 31. P. 634-643.

- Bem S.L. The measurement of psychological androgyny//J. of Consulting and Clin. Physchology. 1974. N?. 42. P. 155-162.